Саньсиндуй: земля бронзовых исполинов

Автор: Комиссаров Сергей Александрович, Гирченко Екатерина Александровна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии и Америки

Статья в выпуске: 7 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена культуре бронзового века саньсиндуй, локализованной в Чэндуской котловине и представлявшей самостоятельный центр цивилизации, практически синхронный шанскому. В сложении этой культуры приняли участие как местные неолитические племена, так и мигранты с севера (носители сино-тибето-бирманских языков) и востока (аустрические племена). Значительную часть ее бронзового инвентаря составляли скульптуры людей или, чаще, голов-личин, которые использовались в ритуалах, связанных с культом предков. С помощью ретроспективного метода удается связать культуру саньсиндуй с этногенезом народа ицзу.

Бронзовый век, саньсиндуй, жертвенники, бронзовые статуи, бронзовые маски, солярный миф, ритуал, охота за головами, народ ицзу

Короткий адрес: https://sciup.org/14737900

IDR: 14737900 | УДК: 903.26

Текст научной статьи Саньсиндуй: земля бронзовых исполинов

Культура саньсиндуй названа по эпоним-ному памятнику, расположенному в уезде Гуанхань провинции Сычуань, КНР. Впервые остатки этой культуры (яма с нефритовыми изделиями) случайно обнаружили крестьяне в 1931 г. во время полевых работ [Саньсиндуй…, 1999. С. 9]. Первые исследования памятников, отнесенных впоследствии к этой культуре, проводились в 1930-е гг. английским археологом B. Х. Донниторном, затем главой музея при Западнокитайском университете, американским археологом Д. С. Грэмом и его заместителем Линь Минцзюнем [Graham, 2006. P. 20]. Большой интерес к этим находкам проявил выдающийся китайских специалист по эпиграфике и древней истории Го Можо, который тогда жил в Японии. В июле 1934 г. в письме к Линь Минцзюню он связал их с остатками государства (племени) Шу, известного по надписям на гадательных костях из Иньского городища, а затем по участию в походе против Инь под руководством чжоуского У-вана (см.: [Ли Сюэцинь, 1997. С. 30]). В 1940-х гг. материалы из Гуанхань включил в свои обзорные работы по сычуаньским древностям другой известный китайский археолог, проф. Чжэн Дэкунь [2007. С. 233–241]. В связи с событиями антияпон-ской, а затем гражданской войны раскопки прекратились и вновь начались в 1950-х гг. В 1981 г. было предложено обобщающее название «культура саньсиндуй», которое постепенно вытеснило другие термины (культура гуанхань, тип чжунсинчан и т. д.).

Важным событием стало открытие в 1986 г. на территории городища Саньсиндуй двух жертвенных ям, в которых найдено около 1 720 артефактов, включая бронзовые маски, головы и статуи. Одному из авторов данной статьи благодаря любезности сычуаньских коллег во время научной командировки в г. Чэнду посчастливилось познакомиться с этими находками весной 1987 г., когда их только привезли из «полей» и еще не очистили полностью от земли. Но уже тогда были очевидны уникальность и исключительная информативность этих бронз, а также их ритуальный («шаманский») характер [Комиссаров, 1989] 1.

В дальнейшем на территории Чэндуской равнины были сделаны многочисленные находки, отнесенные к саньсиндуй , а также предшествующей эпохе позднего неолита – раннего металла. Наиболее примечательным стало открытие в 2001 г. памятника Цзинь-ша, более позднего по времени, где также найдены многочисленные бронзовые и нефритовые предметы [Хуан Цзяньхуа, 2003].

Открытия в Саньсиндуй вкупе с находками в Нюхэлян, Лянчжу и Учэн способствовали существенному изменению системы взглядов, которые вплоть до конца 1980-х гг. преобладали в китайской историографии. От концепции единственного (шанского) центра цивилизационного развития в регионе, связанного с бассейном среднего течения Хуанхэ, ученые довольно решительно перешли к представлению о множественности очагов различных цивилизаций, на основе которых формировались разные этносы. Богатство находок в Саньсиндуй дает возможность для этнологических интерпретаций. Поэтому одну из основных целей данной статьи авторы видели в том, чтобы проследить связи между саньсиндуйскими находками и зафиксированными характеристиками исторических, а при возможности – и современных этносов (в первую очередь ицзу 2).

Городище Саньсиндуй имеет форму вытянутой трапеции, образованной оборонительными сооружениями сложной конструкции, состоявшей из стены, внешней и внутренней насыпей и внешнего рва. Сохранились восточная, западная и южная стены. Северная стена, возможно, размыта р. Яцзыхэ, либо сама река служила оборонительным рвом. Стены сохранились частично, участками от 600 до 2 700 м; ширина в основании около 40 м, наверху около 20 м, наибольшая сохранившаяся высота достигает 8 м. Строились они способом трамбованной земли (ханту), в верхней части обкладывалась сырцовым кирпичом.

Застройка внутри города довольно плотная. Всего на территории памятника вскрыто более 50 объектов, относящихся к разным горизонтам, что свидетельствует о его длительном использовании. Обнаружено 18 строений каркасно-столбового типа: опорные столбы устанавливались в ямки, между ними дополнительно вкапывались шесты и стволы бамбука, пространство между которыми заполнялось глиной, смешанной с травой. Жилища в основном прямоугольной или квадратной формы, площадью 10– 25 кв. м. Помимо центрального, как правило, есть боковые входы, некоторые с перегородкой. Жилая поверхность из утрамбованной земли, иногда покрытой сверху слоем белой глины. Самое большое прямоугольное в плане строение (до 200 кв. м), очевидно, предназначалось для общественного использования [Чжунго каогусюэ..., 2003. С. 495]. Площадь немногочисленных округлых сооружений составляла лишь 3–4 кв. м, с ямой для опорного столба посредине. Возможно, это были временные или подсобные помещения [Гуанхань саньсиндуй ичжи…, 2006. С. 138].

В центральной части городища открыто семь жертвенных ям прямоугольной формы. Внутри преобладают ритуальные предметы из нефрита, но в ямах № 1 и 2 обнаружено также большое количество изделий из бронзы и других материалов, а также обожженные кости, в том числе десятки слоновьих бивней. Предметы укладывались в ямы в особом порядке. Самый нижний – первый уровень, занимал нефрит, на втором помещались бронзовые и золотые вещи, на третьем – кости животных, на четвертом – бронзовые клевцы и керамика. Создание подобных жертвенных ям связано с церемонией сакральной смерти вещей, которая встречается во многих традиционных культах. Именно ритуальными действиями, а не случайными внешними факторами, можно объяснить изобилие пепла и обожженных вещей в составе комплекса.

Стратиграфическая колонка памятника насчитывает 16 слоев. Китайские археологи выделяют четыре этапа культуры, основываясь в первую очередь на эволюции керамики и аналогиях с культурами сопредель- ных территорий и среднего течения Хуанхэ. На данный момент проведены радиоуглеродные исследования 16 образцов древесины и бамбука из разных уровней и мест памятника. Наиболее ранняя дата определена как 4 900 ± 130 л. н., наиболее поздняя – как 2 875 ± 70 л. н.

По мнению китайских исследователей, культура саньсиндуй развивалась на протяжении 1 700 лет. Первый период (4 500– 3 700 л. н.) представлен плоскодонными горшками, как с высоким горлышком, так и без такового, а также сосудами на поддоне. Как правило, керамика неорнаментирован-ная, но встречается шнуровой орнамент. Сохранились глинобитные строения с бамбуковым каркасом. В китайской литературе высказано предположение о том, что уже к этому периоду следует отнести закладку трех стен городища, которое связывают с деятельностью легендарных правящих кланов Цаньцун и Богуань, что требует дополнительного изучения. Данный период, по мнению большинства китайских археологов, представляет собой заключительный этап поздненеолитической культуры баодунь , которая представлена несколькими небольшими городищами и подразделяется на четыре периода. Есть несколько калиброванных дат по радиокарбону: 4 665 ± 135, 4 615 ± 135, 4 020 ± 260 л. н. [Цзян Чжанхуа и др., 2001. С. 714]. Последний этап этой культуры постепенно переходит в начальный этап саньсиндуй (см., напр.: [Ван И, Сунь Хуа, 1999]). Такая стратиграфическая последовательность прослежена на нескольких памятниках, однако типологическая преемственность, на наш взгляд, пока обоснована недостаточно – для этого не хватает опубликованных материалов. Близкой по культурному содержанию и хронологии к баодунь , памятники которой в основном расположены на западе провинции Сычуань, является культура шаопэнцзуй восточных районов. Предположительно, первую из них можно связать с предками народа шу , а вторую – с предками народа ба , которые в бронзовом веке объединились в двуединую этнокультурную общность ба-шу [Цзян Чжанхуа и др., 2001. С. 719].

Второй и третий периоды (собственно культура саньсиндуй) охватывают период 3 700–3 100 л. н. Керамика на данном этапе претерпевает некоторые изменения: горшки сильно сужаются к днищу, сосуды на под- доне вытягиваются и принимают облик чаш на высокой ножке. Встречаются ковши с рукояткой, выполненной в виде птичьей головы, а также крышки. К данному этапу относятся парадные изделия из бронзы (сосуды цзунь, лэй) и нефрита (клевцы, скипетры, кольца). Эти два периода объединяются вместе (внутренний рубеж приходится примерно на 3 400 л. н.), поскольку в их рамках Саньсиндуй становится центром государства Шу («древнего»), с правителями из клана Юйфу, о чем повествуют местные легенды. К этому же этапу на территории основного городища относятся фундаменты больших зданий, а также целый район, отведенный исключительно под культовые сооружения.

Четвертый период датируется в рамках 3 100–2 800 л. н. На данном этапе преобладает остродонная керамика, основные типы сосудов остаются прежними, меняется лишь форма днища. Наиболее исследованным памятником этого периода является городище Цзиньша, где также найдены нефритовые скипетры и клевцы. Поздний период сань-синдуй многие исследователи (например, Чжан Сяома из Института материальной культуры и археологии провинции Сычуань) относят к культуре шиэрцяо (см.: [Чэнь Сысы, 2010]). Данный вывод представляет особый интерес, поскольку, с одной стороны, эта культура продолжает линию сань-синдуй [Чжунго каогусюэ.., 2004. С. 548– 552], а с другой – именно ее связывают с историческими («поздними») царствами БаШу [Чжао Дяньцзэн, 2004. С. 6–8]. Эта традиция продолжается до завоевания региона царством Цинь в 316 г. до н. э. и позднее, вплоть до 200 г. до н. э. [Сунь Хуа, 2001].

Металлообработка в древнем Шу появляется на уровне среднего или позднего периода Шан (не позднее XIII в. до н. э.) и развивается параллельно с шанской традицией, во многом от нее отличаясь. В Сань-синдуй встречаются изделия из чистой меди, но преобладают различные бронзовые сплавы: олово + медь, свинец + медь, олово + свинец + медь. Большинство бронз относятся к последнему из сплавов. При этом примеси в бронзе зависели от назначения предмета. Например, в ритуальных изделиях содержание олова было достаточно низким, а свинца высоким, а в бытовых – наоборот. В бронзовых изделиях Шу не встречается примеси цинка, тогда как в Шан она доста- точно распространена, хотя и в небольших количествах. В шуских бронзах с добавкой олова или олова + свинца часто фиксируется и фосфор, что является особенностью металлургии этой культуры. Фосфор позволяет увеличивать пластичность бронзы, повышает прочность и твердость металла [Чэнь Дэ-ань и др., 1998. С. 24].

Находки из бронзы включают в себя фигуру стоящего человека больших размеров, интерпретированного как статуя правителя государства Шу, бронзовые антропо- и зооморфные головы и личины, «священный алтарь», сосуды для жертвенной утвари, колокольчики, клевцы, фигурки животных, украшения и два дерева.

Голова «статуи правителя» украшена узорчатым головным убором, пола длинной одежды, также украшенной узорами, запахнута на левую сторону, одежда многослойна, прорисована очень четко, ноги изваяния босые, на ногах видны браслеты. Руки словно держат какой-то предмет, который не сохранился. Сама статуя находится на двух постаментах. Один представляет собой резной табурет, второй никаких рисунков не имеет и служит основой для всего изваяния; общая высота составляет 2,6 м [Гуанхань саньсиндуй ичжи эрхао…, 2006. С. 183].

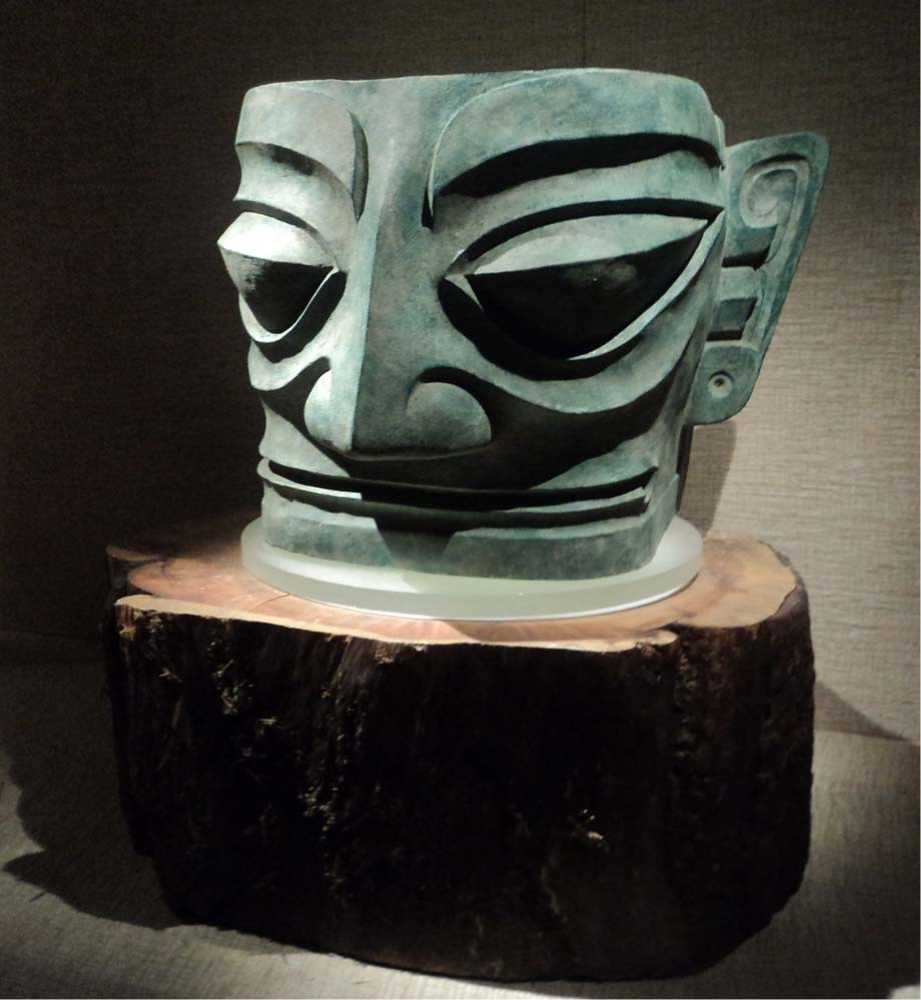

Бронзовые головы (54 предмета) с различными головными уборами и прическами отлиты полыми внутри, а их шеи имеют выступы с острыми краями (рис. 1–2). Все они отливались в каменных формах, поверхность их шлифовалась; каждая обладает несомненными индивидуальными особенностями, однако у всех крупный нос и большие глаза, большинство загадочно улыбаются, что несвойственно для стилистики шанских изображений Центральной равнины. Уши у всех проколоты, в отверстия вставлены съемные сережки. Для украшения применялась краска: черная для прически, красная для губ. Отметим, что в более позднее время обычай раскрашивать ритуальные скульптуры был реализован при создании терракотовой армии Цинь Шиху-анди и каменных «баб» поминальных комплексов тюркской эпохи. Некоторые головы заполнены внутри раковинами каури. Высота головы без шеи составляет от 12,5 до 20 см, а с шеей – до 40 см. Особенности оформления (наличие внутренней полости, острый край шеи) позволили предположить, что бронзовые головы венчали цельные фи- гуры, сделанные из глины или дерева, которые также использовались в ритуале [Ла-бецкая, 2006]. На четырех экземплярах закреплены золотые маски, что дало основание предположить наличие подобных масок, только бронзовых, и на других головах, причем в ряде случаев эта маска буквально сливалась с лицом [Варенов, Гирченко, 2012. С. 18–19]. Использование масок еще больше подчеркивает условность в оформлении бронзовых скульптур, но не исключает ориентации на какой-то реальный образец. Мощный образ-сюжет «маски, ставшей лицом» не мог не восприниматься создателями культуры саньсиндуй, но трактовался, очевидно, не в этическом, а в ритуальномифологическом аспекте (рис. 3).

В 1988 г. в одной из ям обнаружены две бронзовые дощечки трапециевидной формы с отверстиями. На одной нанесен S-образный узор, другая украшена рельефным узором с бирюзовой инкрустацией. Подобные предметы встречались на памятнике Эрли-тоу, что дополнительно подтверждает раннюю дату Саньсиндуй [Варенов, Гирченко, 2008. С. 155].

Уникальный облик антропоморфных изображений, которым трудно найти прямые аналогии в Китае, порождает различные интерпретации проблемы этнической (и даже расовой) принадлежности населения древнего Шу. Некоторые ученые видят в них европеоидные черты и связывают с миграцией на восток индоевропейских народов (см.: [Кравцова, 2003. С. 103]). Однако отнесение прототипов бронзовых истуканов к белой расе отнюдь не очевидно; вполне возможны и другие интерпретации (например, американоидность). Статуи изображали в бронзе каких-то мифических героев или умерших предков, представителей «иного» мира, которые могли существенно отличаться от реальных людей, вплоть до диаметральной противоположности. Можно вспомнить монументальные «каменные головы» в культуре ольмеков; не исключена их функциональная и даже в какой-то мере стилистическая близость к саньсиндуйским находкам. Известно, что часть ольмекской антропоморфной скульптуры по ряду внешних признаков напоминает представителей негроидной расы, хотя какие-то культурные контакты между Африкой и Центральной Америкой в ту эпоху не обнаружены. Поэтому большинство археологов отвергает их принадлежность к «эфиопскому типу» и считают портретными изображениями местных правителей [Табарев, 2005. С. 110].

Чтобы проследить развитие культуры саньсиндуй необходимо воспользоваться ретроспективным подходом. Изучение культуры шиэрцяо позволяет наметить линию прямого развития от саньсиндуй до государств Ба-Шу. Как считал Р. Ф. Итс [1972. С. 228], басцы (и шусцы) были прямыми предшественниками народов группы ицзу (йи). Антропологи следующим образом описывают основные расовые характеристики ицзу (которые, впрочем, прослеживаются и у австроазиатских седангов и бахнаров во Вьетнаме): «…очень мала частота эпикантуса, лицо сильно выступает вперед в горизонтальной плоскости, а нос четко очерчен и сильно выступает, тогда как волосы прямые, что указывает на независимость ука-

Рис. 1 (фото). Бронзовая голова-личина из жертвенной ямы № 2 в Саньсиндуй: высота 40,3, ширина 60,5 см (экспозиция Музея Саньсиндуй в г. Гуанхань, инв. № К2/2:153; фото Е. А. Гирченко)

Рис. 2 (фото). Бронзовые головы из жертвенной ямы № 2 в Саньсиндуй; высота ближнего экземпляра 40 см (экспозиция Музея Саньсиндуй в г. Гуанхань, инв. № К2/2:17; фото Е. А. Гирченко)

занных черт от веддоидной примеси. Эти признаки делают их схожими с американскими индейцами» 3. Данное описание вполне приложимо к саньсиндуйским бронзовым изваяниям.

Современный исследователь Ван Чанфу, сам ицзу по национальности, выделил ряд элементов на саньсиндуйских бронзах, который сопоставил с традиционной культурой своих соплеменников по таким этнически значимым характеристикам, как одежда, головной убор и головные украшения, прическа. Изображенный на некоторых бронзовых головах обычай собирать волосы в одну прядь соответствует описанию прически («волосы, собранные в пук») у племени цюнду, проживавшего «к северу от Дянь» (т. е. на территории современной Сычуани). Данная деталь отмечена в 116-й главе «Повествование о синаньи» («юго-западных варварах») в составе «Исторических записок» (см.: [Сыма Цянь 1982. С. 2991]).

На других скульптурах отражен обычай закрывать голову плетеным («в виде косы») убором, что полностью соответствует способу повязывать головной платок у современных ицзу . В мочках ушей у большинства

Рис. 3 (фото). Бронзовая маска из жертвенной ямы № 2 в Саньсиндуй; высота 20,4, ширина 23,4 см (экспозиция Музея Саньсиндуй в г. Гуанхань, инв. № К2/3:227; фото Е. А. Гирченко)

личин проделаны отверстия для серег, что соблюдается мужчинами- йи и в наше время. Наибольшее число совпадений выявлено на самой большой («княжеской») фигуре: высокая парадная шапка, крой халата с V-образным вырезом вместо стоячего воротника, укороченные штаны, нарукавники ( лоло называют их сянь ), специальная лента ( дута ), которой отмечали героев, сходство узоров на платье с современными украшениями костюма. Каждый из перечисленных элементов в отдельности не может служить доказательством генетических связей между саньсиндуйцами и этнографическими ицзу , но в совокупности они делают данную гипотезу вполне убедительной. К перечисленным элементам Ван Чанфу добавляет обряд кремации (на памятнике и у современных лоло ), сходство между саньсиндуйскими нефритовыми жезлами и отличительным знаком колдунов- бимо у ицзу , а также развитый миф о «лишних» солнцах и лунах (их, соответственно, пять и шесть), которые сбивает стрелами герой ийского эпоса Чжи-гэаэр 4.

Помимо перечисленных особенностей, связывающих культуру саньсиндуй с предками тибето-бирманских ицзу, можно выделить в ее составе отдельные черты, характерные для этнографии аустрических народов. И прежде всего – внушительный набор бронзовых голов, что можно интерпретировать как реминисценцию охоты за головами. Данный обычай, связанный с желанием как можно дольше «сохранить магическую силу, или, иначе, материальную субстанцию души» [Чеснов, 1976. С. 240], существовал у многих народов, но наиболее часто фиксировался у аустроазиатов и аустронезийцев. Сохранились сведения о том, что у тайваньских аборигенов добытые головы могли покрывать бронзой или оловянной фольгой для того, чтобы хранить дома в течение долгого времени [Цзяньмин вэньхуа…, 1990. С. 451]. Следующим (стадиально) шагом должно было стать изготовление металлических голов. Для использования в ритуалах головы-трофеи часто закрепляли на высоких шестах (древние юэ) или специальных стол- туры ицзу]. URL: http://www.sxd.cn/main.asp# (на кит. яз.) (дата обращения 05.07.2010).

бах (у этнографических ва ) (см.: [Комиссаров, Азаренко, 2003]).

Таким образом, как археологические, так и этнографические материалы указывают на сложный генезис культуры саньсиндуй , соединившей на местной основе материковые (сино-тибето-бирманские) и приморские (аустрические) компоненты. Это позволяет объяснить ряд особенностей в традиционной культуре современных этносов, населяющих юго-западные районы Китая, прежде всего, народа ицзу .

SANXINGDUI – THE LAND OF BRONZE GIANTS