Саркоидоз печени: современный взгляд на проблему

Автор: Строкова О.А., Зверева С.И., Ганюшкин В.Е.

Журнал: Медицина и биотехнологии @medbiosci

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 3 т.1, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Саркоидоз печени – это хроническое воспалительное заболевание, которое характеризуется образованием неказеифицирующихся узелков (гранулем) в ткани печени и функциональными нарушениями. Имеющиеся данные свидетельствуют о необходимости продолжения исследований по уточнению механизмов возникновения этой патологии и разработке инновационных методов терапии. Цель исследования – анализ современных научных данных об эпидемиологии, этиопатогенезе, клинических проявлениях, методах диагностики и стратегии лечения саркоидоза печени. Материалы и методы. Использовали следующие научные базы данных: PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholar и eLibrary. Поиск проводился по ключевым словам. Отобраны и проанализированы 48 публикаций: оригинальные статьи, обзоры, клинические случаи и метаанализы, опубликованные на английском и русском языках. Результаты исследования. Саркоидоз печени характеризуется гетерогенностью, сложностью механизмов образования и регрессии гранулематозных очагов. Продемонстрирована необходимость междисциплинарного подхода к диагностике и терапии заболевания. Изучение патогенетического влияния цитокинов и хемокинов открывает перспективы для создания препаратов, нацеленных на регуляцию воспаления и индукцию ремиссии. Применение новейших визуализационных и молекулярных методов важно для ранней диагностики поражения печени и предупреждения осложнений. Ключевые цели дальнейших исследований включают разработку высокоэффективных и низкотоксичных терапевтических препаратов. Обсуждение и заключение. Полученные результаты выявили перспективность дальнейшего детального анализа воспалительных процессов при саркоидозе печени с акцентом на роль иммунной системы и потенциальных мишеней фармакотерапии. Подчеркивается важность интеграции различных дисциплин и мультидисциплинарности в изучении патологии. Прогресс в понимании патофизиологии саркоидоза печени и внедрение новых диагностических технологий, лекарственных средств способны значительно повысить эффективность ведения пациентов. Предложенные направления исследований открывают путь к созданию персонифицированного подхода к каждому больному, минимизирующему риски побочных эффектов терапии и улучшающему исходы заболевания.

Саркоидоз, печень, гранулема, диагностика, лечение, иммуносупрессивная терапия, кортикостероиды, цитостатики, реабилитация

Короткий адрес: https://sciup.org/147251738

IDR: 147251738 | УДК: 616.36:616-08 | DOI: 10.15507/3034-6231.001.202503.252-268

Текст научной статьи Саркоидоз печени: современный взгляд на проблему

EDN:

Саркоидоз имеет глобальное распространение, однако заболеваемость варьирует в зависимости от региона. По имеющимся данным, частота встречаемости данного заболевания составляет 2–60 чел. на 100 тыс. населения, чаще всего страдают лица среднего возраста (30–50 лет) [1; 2; 3].

В клинические рекомендации 2025 г. добавлено международное определение саркоидоза с акцентом на мультисистемность заболевания неизвестной этиологии и поражение людей молодого и среднего возраста1.

Согласно данным ряда национальных регистров, заболеваемость саркоидозом минимальна в азиатских странах (0,47– 5 на 100 тыс. чел.), в Северной Америке составляет 6,8–11 на 100 тыс. чел., в странах Северной Европы варьирует от 7 до 19 на

100 тыс. чел. Заболеваемость в регионах Российской Федерации колеблется от 2,6 до 3,9 на 100 тыс. населения2.

Женщины подвержены этому заболеванию несколько чаще мужчин, хотя некоторые авторы утверждают об отсутствии значительных гендерных различий [4; 5].

Несмотря на то, что подавляющее большинство случаев составляет легочная форма саркоидоза, в патологический процесс вовлекаются практически все органы и системы, в том числе и печень. Частота поражения печени, по данным различных источников, варьирует от 20–30 % до 66–80 % случаев [6; 7]. Вовлечение печени в патологический процесс при саркоидозе нередко приводит к нарушению ее функций, а в 1 % случаев – к циррозу печени и портальной гипертензии [7]. Хотя данное заболевание известно уже долгое время, многие аспекты его этиологии и патогенеза остаются недостаточно изученными.

Саркоидоз печени представляет собой гетерогенную патологию, характеризующуюся сложностью патогенетических механизмов и недостаточной изученностью, что обусловливает необходимость комплексного междисциплинарного подхода к диагностике и лечению. Современные достижения медицинской науки позволяют эффективно управлять течением заболевания и существенно повышать качество жизни пациентов. Тем не менее, фундаментальные аспекты патогенеза, такие как формирование характерных гранулем и пути их регрессии, требуют дополнительного изучения. Важнейшими задачами являются углубленное исследование роли иммунологических медиаторов – цитокинов и хемокинов, что потенциально откроет новые горизонты для разработки целевых лекарственных средств, способных модулировать воспалительные процессы и индуцировать ремиссию. Оптимизация диагностических протоколов посредством внедрения передовых методов визуализации и молекулярно-биологических маркеров имеет критическое значение для раннего выявления печеночных поражений при системном саркоидозе и профилактики развития серьезных осложнений. Параллельно с этим разработка инновационных терапевтических стратегий, ориентированных на снижение токсичности и повышение клинической эффективности, остается одной из главных целей исследовательской деятельности в этой области.

Цель обзора – анализ современных научных данных об эпидемиологии, эти-опатогенезе, клинических проявлениях саркоидоза печени, диагностических алгоритмах и терапевтических стратегиях с выделением ключевых направлений исследований.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Поиск осуществлялся в научных базах данных PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholar, eLibrary. Критерии отбора: период издания – 2002–2025 гг., доступность полного текста публикации, соответствие ключевым словам. Проанализированы оригинальные публикации, обзоры, клинические наблюдения и метаанализы на английском и русском языках. Качество источников оценивалось по степени сопряженности с тематикой данного обзора, наглядности иллюстративного материала, количеству цитирований. Критерии исключения: размещение в открытом доступе только аннотации статьи, описание ко-морбидных состояний, ретрагированная статья. Для усиления доказательной базы сравнили отечественные клинические рекомендации 2022 и 2025 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Поражение печени при саркоидозе отмечается довольно часто, однако клинические манифестации наблюдаются лишь у 20–30 % пациентов [8]. Вероятнее всего, это объясняется высокими компенсаторными возможностями печени, благодаря которым даже значительные изменения в органе могут оставаться незамеченными длительное время.

Этиопатогенез до настоящего времени изучен недостаточно, и механизмы развития саркоидоза остаются предметом активных исследований. Существует несколько гипотез, объясняющих его возникновение. К наиболее вероятным относят инфекционную теорию, генетическую предрасположенность, неадекватность иммунологической реакции организма, а также влияние внешней среды.

Инфекционная теория. Предполагается, что определенные инфекции могут инициировать иммунную реакцию, приводящую к формированию гранулем. Среди потенциальных инфекционных агентов упоминаются микобактерии туберкулеза, пропионовокислые бактерии, боррелии3, вирусы гепатита B и C, хламидии [9]. Для выяснения потенциальной роли микроорганизмов в патогенезе этого заболевания необходимы дальнейшие исследования с участием большего числа пациентов и соответствующим контролем.

Генетическая предрасположенность. Генетические факторы играют важную роль в развитии саркоидоза. Так, некоторые аллели генов главного комплекса гистосовместимости (HLA-DQB1*06:02 и HLA-DQB1*06:04) связаны с повышенной вероятностью заболевания [10]. Имеются указания на ассоциацию высокого риска развития саркоидоза с однонуклеотидными полиморфизмами в генах, кодирующих молекулы ряда цитокинов: интерлейкина (IL)-1A, IL-12B, IL-18, интерферона-γ, ту-морнекротизирующего фактора (TNF)-α, васкулоэндотелиального фактора A, и хе-мокиновых рецепторов: CCR2, CCR5, регулирующих миграцию моноцитов из костного мозга в очаг воспаления, активацию, выживание и удержание макрофагов в центре гранулемы4.

Иммунологическая реакция. Считается, что саркоидоз возникает в результате дисрегуляции иммунной системы, особенно гиперреактивности Т-клеток и макрофагов, с формированием гранулем, состоящих из эпителиоидных клеток, гигантских многоядерных клеток и лимфоцитов [11]. К часто наблюдаемым иммунологическим признакам отнесены: угнетение кожной гиперчувствительности замедленного типа и повышенный иммунный ответ Т-хелперов 1 типа в очагах заболевания. Отмечается вероятность обнаружения циркулирующих иммунных комплексов и признаков гиперактивности В-клеток5,6.

Влияние внешней среды. Некоторые химические элементы, такие как бериллий, кремний и алюминий, могут способствовать развитию саркоидоза. Курение и другие факторы также могут играть роль в возникновении заболевания [11; 12]. Клинические проявления

Известно, что при саркоидозе поражается преимущественно легочная ткань (до 90 %), однако у 50–80 % пациентов с системным саркоидозом при биопсии печени и/или аутопсии выявляется ее патология. В то же время повышение уровня активности аминострансфераз выявляется только у 10–30 % больных саркоидозом, а увеличение печени при физикальном обследовании пациента – лишь у 15–20 % пациентов с саркоидозом печени, такое несоответствие вероятнее всего объясняется бессимптомностью течения заболевания [3; 13; 14]. При клинических манифестациях саркоидоза печени у пациентов они отличаются вариабельностью и зависят от степени поражения органа [8; 15; 16].

У больных с данным диагнозом часто имеются неспецифические жалобы, такие как повышенная утомляемость, субфебрильная лихорадка, боли в суставах, которые могут указывать на активность процесса в печени [14].

Гепатомегалия является одним из наиболее частых признаков саркоидоза печени. Как правило, она носит умеренный характер и не сопровождается болевым синдромом. Тем не менее, у некоторых пациентов может возникать боль или чувство дискомфорта в правом подреберье, что, по-видимому, является следствием растяжения глиссоновой капсулы [17].

Желтуха встречается относительно редко (менее чем у 5 % больных), она может возникнуть при тяжелом течении болезни или развитии осложнений, таких как цирроз печени [18]. Клинические манифестации желтухи обычно включают желтушность кожных покровов и слизистых оболочек, темную окраску мочи и ахолию кала.

Синдром холестаза представляет собой характерный признак печеночного саркоидоза, имеет вариабельный характер этио-патогенеза. Гепатоцеллюлярная форма холестаза возникает вследствие прогрессирования инфильтративных изменений паренхимы печени, тогда как холан-гиоцеллюлярный вариант обусловлен развитием различных типов холангита, включая негнойную деструкцию и фиброзно-облитерирующие процессы. Компрессия билиарной системы саркоидозны-ми образованиями также способна привести к развитию холестатического синдрома [1].

Длительное течение саркоидоза печени примерно в 30 % случаев может инициировать развитие портальной гипертензии, которая проявляется спленомегалией, асцитом и варикозным расширением вен портокавальных анастомозов [16]. С другой стороны, портальная гипертензия может возникнуть также из-за гранулематозной обструкции кровотока через портальное кровообращение, развития тромбоза воротной вены или синдрома Бадда – Киари [8; 19].

В редких случаях, особенно при обширном поражении печени, может развиться печеночная недостаточность, приводящая к нарушению ее основных функций, таких как синтез белков, детоксикация и метаболизм лекарственных веществ. Это состояние может сопровождаться развитием печеночной энцефалопатии, коагулопатий и других серьезных осложнений вплоть до летального исхода [20; 21].

В таблице 1 представлены основные проявления поражения печени при саркоидозе и их причины.

Диагностика

Диагностика саркоидоза печени характеризуется высокой сложностью, так как отсутствуют специфические биомаркеры, однозначно подтверждающие наличие данного заболевания. В связи с этим для постановки точного диагноза используется комплексный подход, включающий различные лабораторные и инструментальные исследования.

Лабораторные методы исследования. В рамках стандартного обследования пациентов с саркоидозом любой локализации нередко обнаруживается анемия. При острой фазе болезни может наблюдаться увеличение скорости оседания эритроцитов, лейкоцитоз, лимфопения, моноцитоз, а также повышение индекса Кребса, отражающего соотношение между количеством нейтрофилов и лимфоцитов [7]. Вследствие нарушений функций печени может развиться тромбоцитопения, что требует дифференциальной диагностики с аутоиммунной тромбоцитопенической пурпурой [22].

В случаях саркоидного поражения печени в первую очередь следует обратить внимание на активность печеночных энзимов, билирубина, альбумина, глюкозы и электролитов крови. Повышение активности аминотрансфераз, таких как аланиновая (АЛТ) и аспарагиновая (АСТ), указывает на воспалительный процесс в печени, а повышение в 5–10 раз активности щелочной фосфатазы (ЩФ) и гамма-глутамилтрансфера-зы (ГГТ) – на явления холестаза [18; 23].

Т а б л и ц а 1. Проявления патологии печени при саркоидозе и их причины

T a b l e 1. Manifestations of liver pathology in sarcoidosis and their causes

|

Проявления патологии печени / Manifestations of liver pathology |

Причины / Reasons |

|

Желтуха / Jaundice |

Холестаз / Cholestasis Обструкция протоков / Duct obstruction Сдавление саркоидными массами / Compression by sarcoid masses Гепатоцеллюлярная карцинома / Hepatocellular carcinoma |

|

Цирроз / Cirrhosis |

Фиброз вследствие формирования гранулем / Fibrosis due to granuloma formation Флебиты / Phlebitis Вторичный билиарный цирроз / Secondary biliary cirrhosis |

|

Портальная гипертензия / Portal hypertension |

Внутрипеченочная пресунусоидальная обструкция / Intrahepatic presunusoidal obstruction Тромбоз портальной вены / Portal vein thrombosis Тромбоз печеночных вен / Thrombosis of hepatic veins |

|

Асцит / Ascites |

Цирроз и портальная гипертензия / Cirrhosis and portal hypertension Легочное сердце / Pulmonary heart Гипоальбуминемия / Hypoalbuminemia Поражение внутрибрюшных лимфатических узлов / Damage to intra-abdominal lymph nodes Хилезный асцит / Chyletic ascites |

Источник : таблица составлена авторами Source : the table is compiled by the authors

В популяционном исследовании, проведенном Bodwal J. и соавт., показано, что в результатах химического исследования печени повышение уровней АЛТ и АСТ встречалось реже, чем повышение ЩФ, что свидетельствует об инфильтративной природе саркоидных гранулем с последующим холестатическим повреждением печени и, в меньшей степени, гепатоцеллюлярной деструкцией [21]. Гипербилирубинемия встречается гораздо реже [24; 25]. Отмечается, что при саркоидозе печени возможно повышение уровня общего и прямого билирубина [26; 27]. Важно помнить, что подобные изменения не обладают строгой специфичностью по отношению к саркоидозу и могут возникать при других патологиях печени [25].

Рекомендуется исследовать уровень ан-гиотензиногена, его производных и анги-отензин-превращающего фермента (АПФ) в сыворотке крови подросткам и взрослым при первичном выявлении и в динамике для оценки активности заболевания при подозрении на прогрессирование саркоидоза. Клинически значимым считается увеличение активности сывороточного АПФ более 150 % от верхней границы нормы (в возрасте 6–18 лет – 112 единиц, в возрасте более 18 лет – 70 единиц)7.

Биохимические исследования крови позволяют выявить поликлональную ги-пергаммаглобулинемию (50 % случаев), гиперкальциемию (5–11 %), гиперпролактинемию (3–32 %) [28; 29]. Гипер-кальцийурия встречается в 25 % случаев и является более точным методом выявления нарушения метаболизма кальция. У многих больных уровень кальция крови может быть снижен, изменения данного параметра следует учитывать при назначении глюкокортикоидов, индуцирующих развитие остеопороза [30].

Исследование уровней иммуноглобулинов A, M, G в крови рекомендуется при первичном обследовании для дифференциальной диагностики с иммунодефицитными состояниями с образованием гранулем, общей вариабельной иммунной недостаточностью8.

Серологическое тестирование может выявить антитела к потенциальным инфекционным агентам [9].

Инструментальные методы исследования. Ввиду сложностей клинико-лабораторной верификации саркоидоза различной локализации ключевое значение для постановки диагноза приобретают методы медицинской визуализации. Ультразвуковое сканирование абдоминальной полости показано всем пациентам с саркоидозом при наличии клинических признаков поражения печени. При вовлечении печени в патологический процесс отмечаются такие сонографические признаки, как гетерогенная структура паренхиматозной ткани, крупнозернистость эхоплотности, очаговые участки кальцификатов и неровность краевых контуров органа [8; 31]. С целью выявления и определения стадии фиброза при саркоидозе печени показана эластометрия.

Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография позволяют получить более детальную информацию о состоянии печени и окружающих структур.

Биопсия печени признана «золотым стандартом» в установлении диагноза, поскольку позволяет подтвердить наличие гранулем, являющихся ключевым морфологическим признаком саркоидоза. Биопсия имеет важное значение и для исключения других возможных причин поражения печени, таких как неалкогольная жировая болезнь печени, первичный билиарный холангит (ПБХ), который отрицателен по антимитохондриальным антителам, первичный склерозирующий холангит (ПСХ) мелких желчных протоков и токсический гепатит, вызванный приемом лекарственных средств.

Как и при ПБХ и ПСХ, саркоидоз может стать причиной образования портальных гранулем, развития лимфоцитарного холангита, повреждения и деструкции желчных протоков, их стеноза и хронической желчной гипертензии. Вследствие этого нельзя ограничиваться исключительно результатами гистопатологического исследования [32; 33].

Для окончательного подтверждения диагноза необходимо соблюдение ряда критериев, среди которых: наличие характерных клинико-рентгенологических признаков, соответствующих данному заболеванию; выявление неказеифициро-ванных гранулем в биоптате, что является патогномоничным признаком саркоидоза; исключение других патологий со схожей клинической картиной, таких как туберкулез, микозы и лимфопролиферативные заболевания [34].

Дифференциальная диагностика

Это ключевой этап медицинского обследования, направленный на исключение ряда заболеваний различной этиологии и патогенеза. В частности, данный процесс позволяет провести тщательное разграничение между такими нозологическими единицами, как туберкулез, который характеризуется хроническим инфекционным процессом, вызванным микобактериями туберкулеза, и гепатоцеллюлярной карциномой – злокачественной опухолью печени, возникающей вследствие мутаций клеток печеночной паренхимы. Кроме того, дифференциальная диагностика необходима при подозрении на первичный билиарный холангит, представляющий собой хроническое воспалительное заболевание междольковых и септальных желчных протоков, а также другие аутоиммунные патологии, включая системную красную волчанку, ревматоидный артрит и болезнь Крона.

Выявление у больных геморрагического синдрома вследствие тромбоцитопении потребует дифференциации с аутоиммунной тромбоцитопенической пурпурой [22].

Увеличение количества иммуноглобулинов A, M, G в крови при отсутствии абсолютной нейтропении и сохраненной кислородзависимой цитотоксичности нейтрофилов позволит дифференцировать заболевание от иммунодефицитных состояний системы фагоцитов с образованием гранулем9.

Учитывая мультисистемный характер саркоидоза, требуется привлечение специалистов разного профиля для проведения комплексной оценки, направленной на подтверждение или исключение вовлечения других органов и систем в патологический процесс. Проведение дифференциальной диагностики обеспечивает точность постановки диагноза и выбор адекватного лечения, минимизируя риски неправильного терапевтического подхода [35].

Терапия

Основная цель терапевтического подхода у пациентов с саркоидозом заключается в профилактике и устранении жизнеугрожающих состояний, а также минимизации риска осложнений, обусловленных локализацией патологических изменений, с учетом индивидуальных особенностей течения заболевания и состояния здоровья каждого конкретного пациента. В случае поражения печени лечение должно быть направлено на снижение воспалительных процессов и предотвращение ее дальнейшего повреждения.

В первую очередь необходимо информировать пациента о важности соблюдения специальной диеты со сниженным потреблением жиров и повышенным содержанием белков. Такой подход направлен на уменьшение нагрузки на печень, снижение уровня липидных отложений в ее тканях и обеспечение достаточного количества аминокислот, необходимых для регенерации поврежденных гепатоцитов. Ограничение потребления жиров помогает предотвратить развитие стеа-тогепатита – состояния, при котором происходит накопление жира в клетках печени, что может усугубить течение основного заболевания. Высокобелковая диета, напротив, стимулирует синтез структурных и ферментативных белков, обеспечивая восстановление клеточных мембран и улучшение метаболических процессов в органе. Таким образом, соблюдение данного режима питания является неотъемлемой частью комплексного подхода к управлению состоянием пациентов с саркоидозом печени. Прием витаминов группы B, фолиевой кислоты и антиоксидантов рекомендуется для улучшения общего состояния организма [36; 37].

Согласно клиническим рекомендациям, пациентам на ранних стадиях саркоидоза при наличии ожирения показана разгрузочно-диетическая терапия, которая предусматривает подготовительный период – 3–7 дней, лечебное голодание – 7–14 дней, восстановительный период – 7 дней. Данный метод активирует процессы саморегуляции по механизму эустресса и обладает саногенетическим действием, способствует улучшению клинико-рентгенологической картины, повышению антиоксидантов и коррекции иммунной реактивности организма10.

Современной стратегией терапии является сопоставление необходимости назначения лечения с тяжестью последствий от применения кортикостероидной, цитостатической и биологической (таргетной) терапии.

Основные фармакологические препараты, применяемые в лечении саркоидоза, представлены в таблице 2.

Системные глюкокортикостероиды (СГКС) рассматриваются как препараты выбора для начальной терапии у пациентов с прогрессирующим течением саркоидоза, обеспечивая эффективное управление воспалительным процессом и предотвращение дальнейшего развития заболевания [7]. Их основное действие заключается в подавлении воспалительных реакций за счет ингибирования синтеза провоспалитель-ных цитокинов, уменьшения миграции лейкоцитов к очагу воспаления, снижения пролиферации лимфоцитов и макрофагов, что приводит к уменьшению образования гранулем [38; 39].

Согласно имеющимся данным, применение кортикостероидов может способствовать регрессии гранулем, что уменьшает болевые ощущения, связанные с гепатомегалией [40]. Показаниями к назначению кортикостероидов при саркоидозе печени могут служить такие симптомы, как повышенная утомляемость, лихорадка, потеря массы тела и кожный зуд. Дозировка преднизолона подбирается индивидуально в зависимости от тяжести клинической картины: при умеренно выраженных симптомах рекомендуется принимать препарат

Т а б л и ц а 2. Фармакологические классы препаратов, используемые в терапии саркоидоза

T a b l e 2. Pharmacological classes of drugs used in the treatment of sarcoidosis

|

Фармакологический класс / Pharmacological class |

Препараты / Medicaments |

|

Системные глюкокортикостероиды / Systemic glucocorticosteroids |

Преднизолон / Prednisone Метилпреднизолон / Methylprednisolone |

|

Антиметаболиты / Antimetabolites Иммунодепрессанты / Immunosuppressants |

Метотрексат / Methotrexate Азатиоприн / Azathioprine Хлорохин / Chloroquine Гидроксихлорохин / Hydroxychloroquine Микофенолата мофетил / Mycophenolate mofetil Лефлуномид / Leflunomide Циклофосфамид / Cyclophosphamide |

|

Ингибиторы TNF-α / TNF-α inhibitors |

Пентоксифиллин / Pentoxifylline Инфликсимаб / Infliximab Адалимумаб / Adalimumab |

|

Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты (при наличии болевого синдрома) / Nonsteroidal anti-inflammatory and antirheumatic drugs (in the presence of pain syndrome) |

Индометацин / Indomethacin Диклофенак / Diclofenac Ибупрофен / Ibuprofen Нимесулид / Nimesulide Эторикоксиб / Etoricoxib |

|

Ингибиторы протеинкиназы / Protein kinase inhibitors |

Нинтеданиб / Nintedanib |

|

Витамины / Vitamins |

Альфа-токоферола ацетат (витамин Е) / Alpha-Tocopherol Acetate (vitamin E) |

Источник: составлено авторами статьи по материалам [7]

Source: compiled by the authors of the article based on the materials [7]

в суточной дозе 10–20 мг, тогда как при тяжелых проявлениях заболевания дозу увеличивают вдвое – до 20–40 мг в день [8; 41]. Длительность лечения зависит от динамики уменьшения симптоматики. Некоторые специалисты считают, что терапия глюкокортикоидами в постоянной дозировке должна продолжаться не менее 12 недель, после чего возможно постепенное снижение дозы препарата [42].

При саркоидозе печени применение урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) обосновано необходимостью обеспечения гепатопротекторного эффекта, направленного на минимизацию повреждения гепатоцитов вследствие воспалительных процессов, а также оптимизации функциональной активности органа. Подбор дозировки осуществляется строго индивидуально, исходя из таких факторов, как масса тела пациента, степень тяжести поражения паренхимы печени и наличие сопутствующих патологий. Начальная терапевтическая доза обычно варьируется в пределах 10–15 мг/кг массы тела в сутки, которая распределяется на 2–3 приема. Продолжительность курса терапии может составлять несколько месяцев, либо достигать одного года и более, что определяется динамикой течения патологического процесса и ответом организма на проводимое лечение [43; 44].

При положительной динамике пациентам с саркоидозом печени необходимо продолжать поддерживающую терапию.

Применение других иммуносупрессивных и противовоспалительных средств в терапии саркоидоза носит вспомогательный характер и используется преимущественно в качестве альтернативного метода лечения, если СГКС оказываются неэффективными или их назначение невозможно вследствие индивидуальной непереносимости, противопоказаний, связанных с сопутствующими заболеваниями, либо при наличии иных ограничений, обусловленных особенностями организма пациента. Препаратом выбора в настоящее время является метотрексат, обладающий иммуносупрессивным действием, которое выражается в снижении активности иммунной системы путем торможения пролиферативных процессов в клетках, участвующих в иммунном ответе. В частности, метотрексат блокирует синтез ДНК и РНК, тем самым препятствуя размножению клеток, вовлеченных в воспаление, что способствует замедлению прогрессирования болезни и уменьшению выраженности симптомов. Однако потенциальная гепатотоксичность метотрексата может ограничить его применение при вовлечении печени в патогенетический процесс [39].

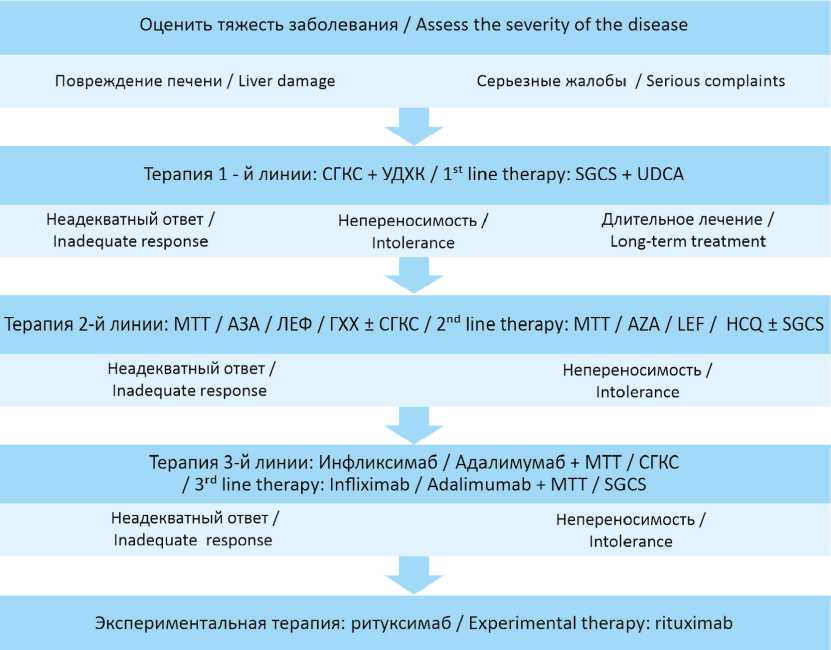

Схема терапии пациентов с саркоидозом печени в соответствии с клиническими рекомендациями представлена на рисунке 1.

Хирургическое вмешательство при саркоидозе печени возможно в редких случаях, когда медикаментозная терапия оказывается безуспешной; может рассматриваться возможность трансплантации печени [47; 48].

Программа медицинской реабилитации пациентов с данным заболеванием не разработана. Эффективными могут быть следующие компоненты: лечебный режим, соблюдение диеты, физическая

Р и с. 1. Алгоритм лечения пациентов с саркоидозом печени F i g. 1. Treatment algorithm for patients with liver sarcoidosis

Примечания: СГКС – системные глюкокортикостероиды, УДХК – урсодезоксихолевая кислота, МТТ – метотрексат, АЗА – азатиоприн, ЛЕФ – лефлуномид, ГХХ –гидроксихлорохин

Notes: SGCS – systemic glucocorticosteroids, UDCA – ursodeoxycholic acid, MTT – methotrexate, AZA – azathioprine, LEF – leflunomide, HCQ –hydroxychloroquine

Источник: составлено авторами статьи по материалам клинических рекомендаций

Source: compiled by the authors of the article based on the materials clinical guidelines

реабилитация (активная / пассивная), физиотерапия, психодиагностика и психокоррекция, профилактика и коррекция сопутствующей патологии, обучение пациента (усиление мотивации к лечению и здоровому образу жизни)11.

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Саркоидоз печени представляет собой сложное и не до конца изученное заболевание, требующее комплексного междисциплинарного подхода для точной диагностики и адекватной терапии. Несмотря на достижения современной медицины, позволяющей эффективно контролировать течение заболевания и улучшать качество жизни пациентов, многие аспекты патогенеза этого состояния остаются неясными.

Понимание механизмов формирования гранулем, характерных для саркоидоза, а также поиск эффективных методов их регрессии представляют собой актуальные задачи, решение которых имеет важное значение для разработки персонализированных подходов к лечению.

Кроме того, необходимо дальнейшее совершенствование диагностических алгоритмов, включая применение современных визуализационных технологий и молекулярно-биологических маркеров, что позволит своевременно выявлять поражение печени при системном саркоидозе и предотвращать развитие осложнений.

Изучение роли иммунологических факторов, таких как цитокины и хемо-кины, может открыть новые перспективы в создании таргетных препаратов, способных модулировать воспалительный ответ и способствовать ремиссии заболевания. Определенные успехи в достижении иммуносупрессии путем применения иммунодепрессантов и моноклональных антител – ингибиторов TNF-α достигнуты, но риск развития побочных эффектов или непереносимость препаратов требует разработки и применения лекарственных средств, действующих на другие фармакологические мишени. Перспективным представляется использование ингибиторов CD20 – ритуксимаба12.

Таким образом, разработка новых терапевтических стратегий, направленных на минимизацию побочных эффектов и повышение эффективности лечения саркоидоза печени является приоритетным направлением исследований.