Сартанские комплексы верхнего палеолита северо-западного Алтая

Автор: Маркин С.В., Колобова К.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье освещаются результаты комплексных исследований сартанских верхнепалеолитических материалов из пещерных и открытых стоянок (МИС 2) на северо-западе Алтая, в отложениях которых имеются суглинистые осадки, зачастую обогащенные продуктами дезинтеграции коренных пород. Рассматриваются вопросы хронологии, основанные на определениях абсолютного возраста и данных об относительном залегании литологических тел в разрезах многослойных памятников, для которых реконструирована последовательность ландшафтно-климатических изменений на различных этапах плейстоцена. Установлено, что сартанские объекты региона представляют собой жилые стоянки с полным циклом обработки камня. Такое совмещение стоянки и мастерской было возможно при наличии в непосредственной близости от места обитания источников сырья. Основными объектами охотничьей деятельности ископаемого человека являлись разнообразные животные, обитавшиие в условиях неоднородных ландшафтов. Объекты, относящиеся к разным климато-стратиграфическим подразделениям сартанского оледенения, содержат каменные и костяные индустрии заключительной стадии верхнего палеолита региона. Определены петрографические свойства каменного инвентаря и источники происхождения горных пород, представлены типологические и технологические характеристики технокомплексов. В орудийных наборах зафиксировано сочетание верхнепалеолитических и архаичных форм изделий, что соответствует концу верхнего палеолита Южной Сибири. Сделан вывод о сохранении на значительном отрезке верхнего палеолита сар-танского оледенения Северо-Западного Алтая устойчивой культурной традиции древнего социума. Изученные индустрии близки к технокомплексам местонахождений Центрального, Юго-Восточного, Северо-Восточного Алтая и сопоставимы по облику с материалами синхронных стоянок Южной Сибири.

Сартанское оледенение, заключительная стадия верхнего палеолита северо-западного алтая, каменные, костяные индустрии, петрографический состав горных пород, типология артефактов

Короткий адрес: https://sciup.org/145145981

IDR: 145145981 | УДК: 903.01 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.1.029-040

Текст научной статьи Сартанские комплексы верхнего палеолита северо-западного Алтая

На Алтае известно немало объектов заключительной стадии верхнего палеолита, большая часть которых не имеет надежного хронологического обоснования [Павленок, 2018]. Исключение составляют стоянки в северо-западной части региона: установлена их

Рис. 1. Памятники верхнего палеолита на территории Северо-Западного Алтая.

связь с различными климато-стратиграфическими подразделениями сартанской эпохи (рис. 1). Это многослойные стоянки в пещерах (слои 9, 9.1, 6, 5 в центральной камере и на предвходовой площадке Денисовой; слои 14б–11а в Каминной; слои 5б, 4в в Искре) и на открытых пространствах (слои 4–2 стоянки Усть-Каракол I, горизонты 5–3 стоянки Ануй-2) в бассейне р. Ануй. В разрезах Денисовой и Каминной пещер сартанские материалы залегают выше технокомплексов различных стадий палеолита и перекрываются материалами эпохи неолита – времени сложения традиционной культуры современных этносов. В пещере Искра финальнопалеолитические индустрии, содержащиеся в основании рыхлой толщи, включают материальные комплексы культур эпох неолита и па-леометалла. На стоянке Усть-Каракол I в сартанских культуросодержащих отложениях, которые подстилаются литологическими телами, обнаружены технокомплексы начиная с эпохи раннего палеолита. На стоянке Ануй-2 ниже сартанских расположены каргинские культуросодержащие отложения. Региональные памятники, в т.ч. многослойные объекты нижнего и среднего палеолита, являются базой для реконструкции последовательного освоения ранними и поздними гоминидами территории Российского Алтая и определения границ пространственно-временной трансформации традиций на начальном и финальном этапах развития культуры [Деревянко, 2012].

Хронология культурных отложений стоянок

|

Денисова пещера |

Каминная пещера |

Пещера |

|||||

|

Климатостратиграфическое подразделение |

Стратиграфическое подразделение |

OSL-дата, л.н. |

Источник |

Стратиграфическое подразделение |

14С-дата, л.н. |

Источник |

Стратиграфическое подразделение |

|

Норильская стадия (≈11500–10500 л.н.) |

– |

– |

– |

11а 11б |

10310 ± 330 10860 ± 360 |

Деревянко, Маркин, 2003 |

4в ? 5б ? |

|

Таймырское потепление (≈11800–11500 л.н.) похолодание ? |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Кокоревское потепление (≈13000–12000 л.н.) |

– |

– |

– |

11в |

12160 ± 225 |

Деревянко, Маркин, 2003 |

– |

|

Ньяпанская стадия (≈15000–13000 л.н.) |

– |

– |

– |

11г 12 13 14а |

13550 ± 140 13870 ± 390 14120 ± 95 14550 ± 230 |

Там же |

– |

|

Интерстадиал (≈16000–15000 л.н.) |

5 ? 6 ? |

– |

Природная среда…, 2003 |

14б |

15350 ± 240 |

» |

– |

|

Гыданская стадия (≈22000–16000 л.н.) |

9.1 9 |

21000 ± 800 |

Jacobs et al., 2019; Шунь-ков, Козли-кин, 2014 |

– |

– |

– |

– |

Сартанские отложения в пещерах – это суглинки, обогащенные продуктами дезинтеграции известняков. Иногда заполнителем пещерных отложений является разнообразный по минералогическому составу материал, поступавший в карстовую полость с внешней поверхности [Деревянко и др., 1995; Археология…, 1998; Природная среда…, 2003]. Рыхлые толщи открытых стоянок включают лессотипные суглинки, незначительно обогащенные обломочным материалом, который появился в результате разрушения близко расположенных выходов коренных пород и иногда образует глыбово-щебнистые фрагменты разрезов склонов и низких террас [Природная среда..., 2003].

Хронология памятников основана на результатах абсолютного датирования и данных об относительном залегании рыхлых пород в разрезах, для которых установлена климатическая последовательность плейстоцена [Археология…, 1998; Природная среда…, 2003; Болиховская и др., 2011; Деревянко, Шуньков, Маркин, 2008]. Необходимо отметить, что с учетом седиментационных перерывов в отложениях некоторых стоянок соотнесение ряда объектов с климато-стратиграфическими стадиями сартанской эпохи, предложенное Н.В. Кинд [1974], произведено с долей условности (см. таблицу). Например, на принадлежность к ньяпанской стадии слоев 4 и 3 стоянки Усть-Каракол I, перекрывающих каргинскую почву, воз- можно, указывают установленный на уровне слоя 2 экскурс Гетеборг (11–13 тыс. л.н.) и комплекс данных, свидетельствующих о накоплении осадков в достаточно холодных условиях. К интерстадиальному потеплению между волнами похолодания сартанского оледенения – гыданской и ньяпанской – условно отнесены и два слоя предвходовой площадки Денисовой пещеры. Основанием для этого послужила интерпретация перекрывающих слой 5 осадков с развитыми глыбово-щебнистыми отложениями максимально холодной фазы сартанского гляциала, кровля которых датирована временем менее 11 тыс. л.н. Что касается пещеры Искра, то два слоя в основании разреза, сопоставимые с норильской стадией и содержащие обильный крупнообломочный материал, который является результатом активизации процессов выветривания, перекрыты иными осадками с неолитическими материалами.

Начало сартанского времени в регионе отмечено ухудшением природной обстановки, обусловившим, согласно спорово-пыльцевым показателям разреза Ануя-2, значительное снижение верхней границы ареала темнохвойных лесов. В последующий кратковременный период, по данным спорово-пыльцевого и фаунистического анализа материалов Денисовой и Каминной пещер, господствовали холодные и сухие условия, способствовавшие увеличению площади нивальных и степных биоценозов. На последую- сартанского времени на Северо-Западном Алтае

|

Искра |

Ануй-2 |

Усть-Каракол-1 |

Пещера Страшная |

|||||

|

Источник |

Стратиграфическое подразделение |

14С-дата, л.н. |

Источник |

Стратиграфическое подразделение |

Источник |

Стратиграфическое подразделение |

14С-дата, л.н. |

Источник |

|

Маркин, Антипов, 2012 – |

– – |

– – |

– – |

– – |

– – |

– – |

– – |

– – |

|

– |

– |

– |

– |

2 |

Природная среда…, 2003 |

– |

– |

– |

|

– |

– |

– |

– |

3 ? 4 ? |

Там же |

– |

– |

– |

|

– – |

– 3 (10.1) 4 (10.2) 5 (10.3) |

– 21280 ± 440 21502 ± 584 |

– Природная среда…, 2003 |

– – |

– |

3 1а |

– 19150 ± 80 |

– Krivoshapkin et al., 2018 |

щей ньяпанской стадии, по результатам исследования материалов из пещеры Каминной, климат стал более мягким. Климатическая осцилляция, связанная с коко-ревским интерстадиалом, обусловила развитие горностепных биоценозов на фоне некоторого увеличения влажности климата (по данным анализа материалов стоянки Усть-Каракол I) и развитие перигляциальных лесостепей (по данным анализа материалов из разреза в Каминной пещере). Норильская стадия, как свидетельствуют материалы из пещеры Каминной, характеризуется несколькими ландшафтно-климатическими изменениями. Начало похолодания – это время формирования перигляциальных степей. Далее, согласно палиноспектрам, были две кратковременные, различающиеся по степени сухости субстадии – термоксеротическая с межстадиальными степями и тер-могигротическая, на которую приходится развитие лесостепей. В конце норильской стадии в регионе формируется пояс перигляциальных горно-лесных ландшафтов.

В сартанское время на территории региона из числа крупных млекопитающих преобладали животные, приспособленные к ландшафтам холодных и малоснежных степей [Природная среда…, 2003; Васильев, Деревянко, Маркин, 2006]. Мелких млекопитающих представляли животные, обитавшие в условиях сухих остепненных ландшафтов [Археология…, 1998; Природная среда…, 2003].

Археологические материалы

Материал из русловых галечников р. Ануй и его притоков являлся сырьевой основой для изготовления каменных изделий сартанского времени региона [Природная среда..., 2003; Кулик, Маркин, 2001, 2005]. На стоянках Усть-Каракол I, в пещерах Искра и Де-нисовая использовались в основном осадочные породы – сероцветные алевролиты и разнозернистые песчаники, реже – эффузивные и контактово-измененные разности (ороговиковые алевролиты, роговики). Литоресурсами в пещере Каминной служили вулканические, осадочные породы, роговики, представленные вблизи карстовой полости. На всех памятниках обнаружено небольшое количество изделий из яшмоидов. Это самое высококачественное сырье. Из него сделана большая часть мелких удлиненных сколов в коллекциях Каминной пещеры. Использование сургучных яшмоидов, отсутствующих в галечном материале бассейна Ануя, свидетельствует об их целенаправленном отборе. Ближайшие выходы этих пород, образующих засурьинскую свиту кембро-ордовика, расположены в местах, значительно удаленных (до 30 км) от стоянок. Отметим, что засурьинские яшмоиды были известны среднепалеолитическому населению Горного

Алтая [Деревянко и др., 2015]. Бóльшую часть индустрий Каминной пещеры составляют грубые изделия, изготовленные из порфировых разностей вулканических пород. Это сырье характеризуется излишней трещиноватостью, вместе с тем его отличают высокая твердость и вязкость.

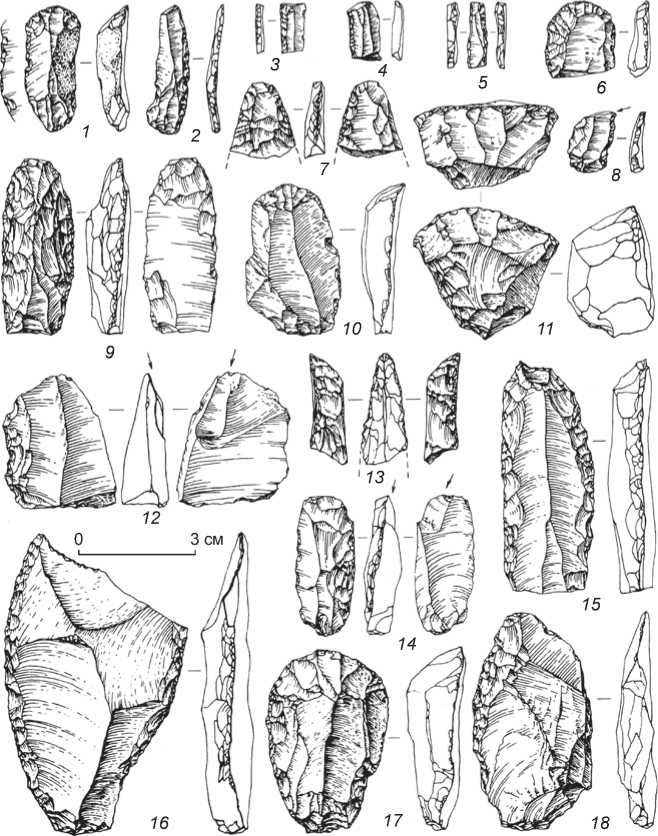

С гыданской стадией сартанского времени связаны немногочисленные материалы из верхнего отдела, включающего горизонты 5 (слой 10.3), 4 (слой 10.2) и 3 (слой 10.1), культурных отложений стоянки Ануй-2. В них имеются нож с обушком, образованный ретушью; угловое острие, долотовидное и выемчатое изделия, продольные и поперечные чопперы [Природная среда..., 2003; Колобова, 2006]. Индустрию слоя 9.1 центральной камеры Денисовой пещеры [Jacobs et al., 2019] представляют плоские одно- и двуплощадочные ядрища продольного и продольно-поперечного расщепления, а также радиальные нуклеусы с приподнятой поверхностью скалывания. Среди орудий, сформированных на коротких и удлиненных сколах, – скребки (концевые, в т.ч. высокой формы, боковые, двойные, с ретушью по периметру), резцы (угловые, срединные, поперечные), проколки с выделенной рабочей частью, скребла (продольные одинарные и двойные, конвергентные, угловатые), ножи с искусственным обушком, клювовидные и зубчато-выемчатые изделия, обломок листовидного бифаса, орудие с черешком (рис. 2, 3–5, 7, 9–11). Пластинки с прямыми притупленными краями и асимметричный сегмент образуют микроинвентарь комплекса. В состав костяных изделий входят обломки игл с ушком, острия, подвеска из зуба и трубчатые кости оленя с биконическим отверстием, фрагмент с симметричными поперечными нарезками [Природная среда..., 2003]. Технокомплекс слоя 9 восточной галереи Денисовой пещеры отражает параллельную технологию расщепления сырья. Он содержит плоские одноплощадочные формы нуклеусов, двуплощадочные со встречным скалыванием заготовок, торцовые и, возможно, подпризматические. В составе скребел имеются одинарные и двойные продольные разновидности с прямовыпуклыми кромками, лицевой и брюшковой отделкой, поперечные, диагональные, угловатые. Верхнепалеолитические орудия включают концевые скребки, кромка которых иногда смещена на угол заготовки; угловые резцы, долотовидные орудия, ретушированные пластинки и пластины, единичные микропластинки с притупленным краем. Редко встречаются комбинированные изделия с элементами скребел, анкошей, шиповидных орудий [Шуньков, Козликин, 2014]. Среди немногочисленных материалов из двух горизонтов слоя 31а пещеры Страшной – плоские и призматические нуклеусы для пластинок и отщепов, пластинки и микропластинки, боковые и концевые скребки, костяное орнаментированное острие и игла [Кривошап- кин, Зенин, Шалагина, 2014; Ша-лагина и др., 2018; Krivoshapkin et al., 2018].

К интерстадиалу, вероятно, относятся индустрии из верхней части отложений на предвходо-вой площадке Денисовой пещеры и одного из слоев Каминной [Деревянко, Шуньков, Анойкин, 1998; Природная среда..., 2003; Деревянко, Маркин, 2003]. Инвентарь из слоя 6 Денисовой пещеры, включающий торцовые и клиновидные ядрища, многочисленные удлиненные заготовки с параллельной огранкой, в т.ч. микропластинчатые сколы, свидетельствует о широком распространении пластинчатого раскалывания пород. Среди вторично преобразованных артефактов, из которых 2/3 – выполненные на отщепах, преобладают скребки концевые, боковые, стрельчатые и высокой формы. Имеются проколки, клювовидные и шиповидные изделия, редкие поперечные резцы, продольные, диагональные, конвергентные скребла, части остроконечников, ножи с гладкими обушками, тронкиро-ванные и ретушированные сколы, зубчато-выемчатые изделия, часть овального бифаса (рис. 2, 1 , 13 , 15 , 18 ). Коллекцию орудий дополняют микроизделия в виде пластинок с притупленным краем, иногда с косоретушным концом заготовки. Костяной инвентарь состоит из фрагментов игл

Рис. 2. Артефакты из слоев 9 ( 3–5 , 7 , 9–11 ) центральной камеры, 5 ( 2 , 6 , 8 ) и 6 ( 1 , 13 , 15 , 18 ) предвходовой площадки Денисовой пещеры, слоев 2 ( 12 , 14 ) и 3 ( 16 , 17 ) стоянки Усть-Каракол I [Природная среда…, 2003].

1, 6, 10, 11, 13, 15, 17 – скребки; 8, 12, 14 – резцы; 2–5 – пластинки с притупленным краем; 7 – бифас; 9, 16, 18 – скребла.

с ушком, цилиндрических бусин-пронизок из костей птиц, колец из скорлупы яиц страуса. В набор орудий из слоя 5 Денисовой пещеры входят концевые, боковые скребки, многочисленные зубчато-выемчатые изделия и сколы с ретушью, клювовидные и шиповидные артефакты, ножи с естественным и гладким обушками. Обнаружены также трансверсальный резец, поперечное скребло и чоппер (рис. 2, 2, 6, 8). Интере с вызывают пластинки с притупленным дугообразным краем. В составе костяных артефактов из слоя 5 – иглы, острие-проколка, фрагмент двояковыпуклого пазового изделия, крупное прямоостное орудие с заостренным концом и утолщенным основанием из трубчатой кости крупного млекопитающего. Инвентарь из слоя 14б в пещере Каминной включает выразительные параллельные ядрища, среди которых – плоские одно- и двуплощадочные двусторонние со следами продольно-поперечного раскалывания. Выделяются массивные торцовые нуклеусы. Среди технических продуктов имеется круто изогнутый скол с рабочей поверхности клиновидного нуклеуса, свидетельствующий об использовании микропла-стинчатых технологий. В набор орудий, выполненных на пластинах и отщепах, входят концевые скребки (иногда с ретушированным краем заготовки), угловые резцы с обработанным ретушью краем, долотовидное орудие, пластины и пластинки с лицевой и брюшко-вой ретушью, продольные скребла, зубчато-выемчатые орудия. Обнаружены тронкированное изделие и пластинки с притупленным и выпуклым концом.

К ньяпанской стадии сартанского времени относятся материалы, близкие к технокомплексам 14а, 13, 12, 11г из пещеры Каминной [Деревянко, Маркин, 2003; Маркин, 2005]. Параллельные способы расщепления горных пород представлены плоскими одноплощадочными одно- и двусторонними продольнопоперечными ядрищами, массивными торцовыми нуклеусами, а также укороченными сколами, которые по огранке и параметрам похожи на пластины. Радиальная техника отражена в дисковидных односторонних нуклеусах и угловатых сколах. Результатами использования микропластинчатых технологий являются пластинки и микропластинки с параллельными краями и гранями, а также технические сколы с фронтальной поверхности клиновидных ядрищ. В качестве заготовок для орудий использовались пластины и от-щепы, в редких случаях – галечные желваки. Среди орудий многочисленны сколы, прежде всего пластины с лицевой, брюшковой, двусторонней ретушью краев, реже – концов заготовок, иногда с элементами утончения нижней поверхности. Выразительны концевые, боковые скребки на широких, треугольных и удлиненных сколах, округлых отщепах. Встречены угловые и боковые атипичные резцы, угловые проколки, долотовидные орудия на треугольных сколах. В числе скребел имеются поперечные, продольные, диагональные изделия; некоторые из последних – с ретушью на нижней поверхности, оформляющей прямые и дугообразные кромки. Выемчатые изделия оформлены ретушью или глубоким одинарным лицевым сколом; некоторые орудия с зубчатыми кромками имеют утолщенный обушок. Представлены ножи с искусственными упорами, остроконечники с ретушью по краям, галечные односторонние орудия, редкие овальные и подтреугольные бифасы. Предварительно к ньяпанской стадии отнесены материалы слоев 4 и 3 стоянки Усть-Каракол I (рис. 2, 16 , 17 ). Среди орудий выделяются концевой скребок с широким выпуклым лезвием, оформленным на сколе с краями, покрытыми ретушью; срединный резец, пластины с ретушированными краями, одинарное скребло, нож с естественным обушком.

С кокоревским интерстадиалом предварительно соотнесены немногочисленные находки из слоя 2 стоянки Усть-Каракол I [Природная среда..., 2003]. Среди них имеются мелкие односторонние нуклеусы, скребок на отщепе, шиповидное орудие с выделенным концом на углу широкого скола (рис. 2, 12, 14). Более представительной является индустрия из слоя 11в пещеры Каминной [Маркин, 2005]. Среди параллельных ядрищ выделяются массивные, плоские, одно сторонние одноплощадочные формы, предназначенные для скалывания крупных узких и широких пластин. К двусторонним двуплощадочным относятся нуклеусы с соприкасающимися площадками и сле- дами продольно-поперечного расщепления, с противолежащими площадками и признаками встречного скалывания заготовок. Коллекция включает призматические остаточные продукты с гладкими площадками, покрытые негативами снятия пластинок и микропластинок, а также торцовые ядрища и заготовки клиновидных. Выразительные пластинки и микропластинки являются свидетельствами использования призматических и микропризматических технологий. Несколько нуклеусов отражают радиальные способы раскалывания камня, в результате использования которых люди получали угловатые сколы. Среди изделий со следами вторичной обработки выделяются верхнепалеолитические орудия. Это концевые скребки на пластинах, в т.ч. с расходящимися ретушированными продольными краями, а также концевые скребки на отщепах и с ретушью на части периметра заготовки. Группа резцов со стоит из угловых разновидностей, некоторые с обработанным ретушью краем. Имеются проколки на пластинах, острия с косым основанием на пластинках, концы которых образованы сходящимися ретушированным и необработанным краями заготовки, а также долотовидные орудия, ретушированные сколы, среди которых выделяются узкие естественно заостренные и широкие пластины с краями, оформленными лицевой и противолежащей ретушью; пластинки с притупленным краем. В коллекцию орудий входят ножи с естественными обушками, скребла (продольные, диагональные, конвергентные, с ретушью с брюшка), мелкие «скреблышки». Имеются тронкированные изделия, образованные на широких пластинах со скошенным концом и ретушью по продольному краю, а также анкоши, зубчатые орудия, чоппер. Костяные изделия представлены обломками игл.

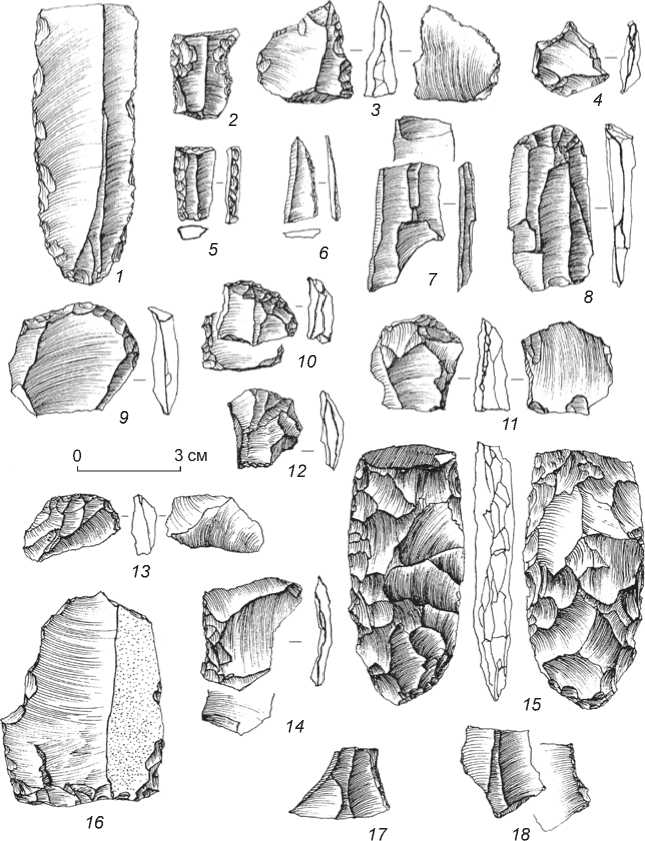

К норильской стадии сартанского времени относятся материалы слоев 11б, 11а пещеры Каминной и, возможно, нижней части разреза пещеры Искра [Там же; Маркин, Антипов, 2012]. Комплексы из пещеры Каминной свидетельствуют о широком использовании технологии параллельного расщепления камня. Представлены нуклеусы плоские одноплощадочные, двуплощадочные двусторонние со следами снятия заготовок в продольном и поперечном направлениях, трехплощадочные с признаками встречного и поперечного снятия заготовок на разных рабочих поверхностях. Имеются мелкие призматические четырехугольные нуклеусы с прямой площадкой, клиновидные, как правило, фрагментированные; торцовые, выполненные на сколах. Среди орудий выделяется группа скребков на пластинах и отщепах (рис. 3). Выявлены концевые скребки с ретушью по краям, в т.ч. высокой формы, боковые, с диагонально расположенным лезвием. Один из артефактов имеет элементы концевого скребка и проколки. Обнаружены обработанные ско- лы и пластины с параллельными и расходящимися краями, покрытые лицевой, реже брюшковой и противолежащей ретушью; в их числе -единичные изделия с утонченной нижней поверхностью в бугорковой части. Выделяется группа концевых и боковых проколок с вытянутыми жальцами. Единичны шиповидные изделия, выполненные на углу заготовки, острия на треугольном сколе с брюшковой ретушью по краям и долотовидные орудия на отще-пах. Группа микроинвентаря включает пластинки с притупленным краем и противолежащими ретушированными лезвиями, а также атипичные микрорезцы. Набор орудий дополняют продольные, поперечные и угловатые трехлезвийные скребла, некоторые с оббитой нижней поверхностью заготовки; зубчатые, выемчатые орудия, ножи с естественными обушками. Яркие находки - листовидный фрагментированный плоско-выпуклый бифас, часть леваллуазского остроконечника и чоппер. Набор костяных изделий состоит из левого нижнего резца взрослой особи сурка с многочисленными параллельными нарезками, нанесенными вдоль большой кривизны резца, а также фрагмента острия иглы округлого сечения.

В коллекции слоя 5 б пещеры Искра параллельную технологию расщепления горных пород представляют двуплощадочный трехсторонний нуклеус с признаками

Рис. 3. Артефакты из слоя 11 б пещеры Каминной.

1, 5, 17, 18 - пластины с ретушью; 2, 14 - анкоши; 3 - острие; 4 - проколка; 6 - пластинка с притупленным краем; 7 - пластина; 8-10, 12 - скребки; 11 - отщеп с ретушью; 13 - долотовидное орудие; 15 - бифас; 16 - скребло.

продольно-поперечного снятия заготовок и одноплощадочное двустороннее ядрище. О широком использовании торцовых нуклеусов свидетельствуют технические крутоизогнутые удлиненные сколы. Среди орудий показательны обработанные ретушью пластины и пластинки. Имеются пластины с утонченными концами заготовки и пластинки с притупленным прямым и слабовыпуклым краем. Выявлены единичные образцы концевых и боковых скребков, зубчатых и выемчатых орудий, фрагмент продольного скребла. Костяные изделия: наполовину расчлененная трубчатая кость представителя копытных с залощенным прямым концом и фрагмент пластинки с косыми нарезками.

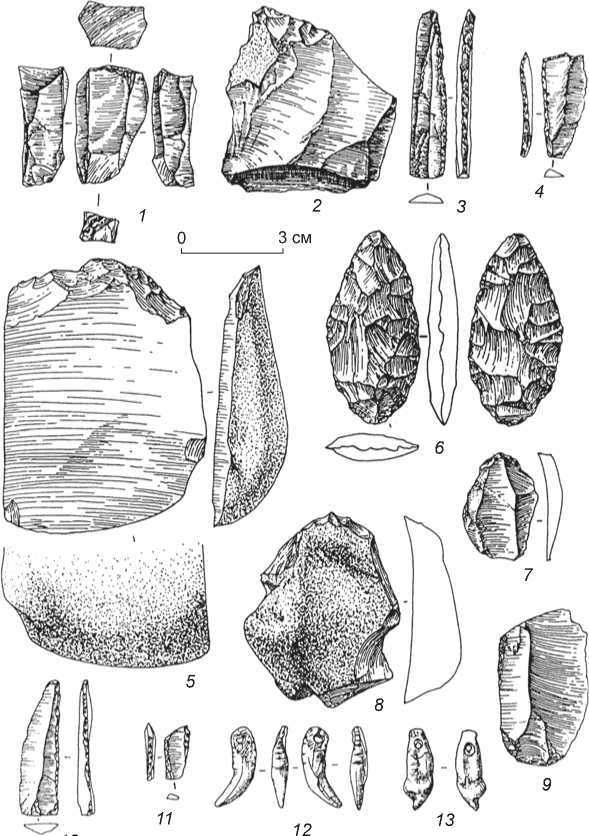

Индустрия слоя 4в пещеры Искра характеризуется плоскими и слабовыпуклыми ядрищами (рис. 4). Выделяются одноплощадочные одно- и двусторонние, двуплощадочные трехсторонние нуклеусы. Массивные уклонившиеся снятия свидетельствуют об использовании торцовых разновидностей нуклеусов. Коллекция сколов помимо отщепов, пластин и пластинок содержит овальные отщепы с радиальной огранкой и угловатые артефакты. Орудийная часть коллекции включает концевые скребки на широких пластинах, в т.ч. со сплошь обработанными расходящимися краями, единичные угловые резцы, долотовидные изделия, отщепы с мелкой брюшковой ретушью, выемчатые изделия на пластинах. Разнообразна группа обработанных пластин и пластинок. Это изделия с лицевой и противолежащей ретушной отделкой, с притупленными краями и концами заготовки. Имеется тщательно обработанный листовидный бифас с выпуклым основанием. В числе микроизделий - микроострие и пла-

Рис. 4. Каменные ( 1-11 ) и костяные ( 12 , 13 ) артефакты из горизонтов 1 ( 1-4 ) и 2 ( 5-13 ) слоя 4в пещеры Искра.

1 - ядрище; 2 - скребло в начальной стадии оформления; 3, 4, 10, 11 - пластинки с притупленным краем; 5 - скребло с брюшковой ретушью; 6 - бифас; 7, 8 - скребки; 9 - ретушированная пластина; 12, 13 - костяные подвески.

трального Алтая (Усть-Сема (нижний слой), Усть-Куюм (слой 4), Тыткескень-3 (слой 6), Каратурук и др.) и предгорий Северного (Сростки (слои 2, 3), Урожайная, Майма (нижний слой), Куюк-5 и др.) [Деревянко, Петрин, Рыбин, 1992; Ка-диков, Лапшин, 1978; Кунгуров, 1993, 1995; Кунгуров, Кадиков, 1985; Лапшин, Кадиков, 1981; Окладников, Владыкин, 1967; Сосновский, 1941]. Для них характерна техника параллельного скалывания заготовок с массивных галечных ядрищ, редки радиальная и иные технологии расщепления горных пород. Способы получения микропластин отражены в торцовых и клиновидных нуклеусах. Из сколов преобладают отщепы, пластины редки. Среди орудий представительны разнообразные скребла, иногда с частичной двусторонней отделкой. Выразительны скребки (округлые, овальные, концевые, веерообразные, ну-клевидные, микроформы). Встречаются угловые проколки с массивным или утонченным выступом, резцы, острия, долотовидные орудия, остроконечники, зубчато-выемчатые изделия, ножи, редкие треугольные бифасы с выпуклым основанием. В материалы памятников Усть-Сема, Усть-Куюм входят галечные орудия. В поверхностных сборах имеются кинжал, пазовые наконечники копий; гарпуны, выполненные из костей бизона; на стоянке Тыткескень-3 (слой 6) обнаружено костяное острие.

Близкие к рассматриваемым сочетания наборов инвентаря обнаружены в индустриях погребенных стоянок Юстыд I (слои 1-4) и Юстыд II на юго-востоке Алтая [Деревянко, Маркин, 1987]. В них стинки с одним, реже двумя притупленными краями. Коллекцию дополняют скребла продольные, поперечные, диагональные, конвергентные, с брюшковой ретушью. К костяным изделиям относятся две подвески: одна представляет собой просверленный клык лисицы, орнаментированный по торцам параллельными насечками, другая с биконическим отверстием сделана из коренного зуба лисицы.

Обсуждение результатов

Рассмотренные индустрии сартанских объектов близки к технокомплексам стоянок других регионов Алтая. Сходство проявляют материалы памятников Цен- представлены плоские параллельные, клиновидные, карандашевидные ядрища, ретушированные пластины, скребки (концевые, боковые, на округлых от-щепах), угловые резцы, зубчатые, галечные орудия, продольные, угловатые скребла, единичные леваллу-азские сколы.

Аналогии с изучаемыми проявляют материалы памятников северо-восточного Алтая (Ушлеп-2-6, Школьная Гора I, Дмитриевка и др.). Индустрии этой части региона содержат плоские параллельные, призматические и клиновидные ядрища. Орудийные наборы включают зубчато-выемчатые изделия, концевые скребки, угловые резцы, долотовидные орудия, скребла, острия, рубящие артефакты. На ряде стоянок обнаружены пластины и пластинки с ретушью, микроинвентарь в виде пластинок с притупленным краем и косым, усеченным ретушью концом, а также микроострия [Барышников и др., 2005].

Параллели прослеживаются между индустриями Алтая и технокомплексами различных районов Южной Сибири. Стадиальное сходство с алтайскими материалами демонстрируют коллекции верхнепалеолитических памятников западной части Центральной Азии, прежде всего стоянок Кульбулак (слой 2.1), Додекатым-2 (слои 5–2) и Шугноу (слой 1). Карено-идные изделия, зафиксированные в комплексе стоянки Ануй-2, в единичных экземплярах встречаются во многих сибирских коллекциях [Колобова и др., 2013; Kolobova, Krivoshapkin, Shnaider, 2019].

Заключительная стадия верхнего палеолита Кузнецкой котловины и Горной Шории представлена материалами стоянок Бедарево II, Ильинка II, Шорохо-во I, Шумиха I и др., в которых преобладают продукты параллельного расщепления – одно- и двуплощадочные одно- и двусторонние плоские ядрища. Имеются торцовые микронуклеусы, редкие клиновидные ядрища. Встречаются артефакты, отражающие ле-валлуазские и радиальные способы расщепления пород. Основной заготовкой для изготовления орудий служили удлиненные снятия; повсеместно представлены микропластинки. В наборе орудий доминируют пластины и пластинки с ретушью по краям, иногда на концах. Редки пластинки с притупленным краем. Представительны группы выемчатых, зубчатых изделий, скребков (концевые, боковые, с ретушью по всему периметру и его части, двойные, стрельчатые, с «носиком», микроскребки), выполненных на пластинах и отщепах, резцов (двугранные, угловые). Меньше скребел (продольные, поперечные, угловатые), обушковых ножей, галечных орудий. Единичны долотовидные изделия, проколки, остроконечники, овальные бифасы [Маркин, 1986].

Большое количество сартанских стоянок, инвентарь которых отражает две разновидности культуры, различающиеся прежде всего по способам расщепления камня [Палеолит Енисея, 1991], сосредоточено в бассейне верхнего и среднего Енисея. В афонтов-ском варианте (Афонтова Гора II, Кокорево II, III, Таш-тык I, II, Майнинская, Кантегир, Лиственка (слои 14, 4–1)) представлены аморфные площадочные ядрища и микронуклеусы – клино-, кельто-, карандашевидные, торцовые на осколках и др. Основной заготовкой для орудий служили отщепы. Для кокоревского варианта (Кокорево I, Новоселово VI, VII, XII, Листвен-ка (слои 5–13)) характерны крупные параллельные одно- и двуплощадочные нуклеусы для снятия пластин и микронуклеусы, близкие к продуктам афон-товских памятников. Основная часть изделий изготовлена на пластинах. Различия между афонтовскими и кокоревскими орудиями определяются их процент- ным соотношением. В разных пропорциях представлены разнообразные ретушированные пластины, в т.ч. пластинки с притупливающей ретушью по краям. Обнаружены резцы (двугранные, боковые, поперечные), скребки (концевые на пластинах и отщепах, боковые, сегментовидные, с ретушью по всему периметру или на его половине, двойные, микроскребки, реже стрельчатые, с черешком, выемкой в основании), микродолотовидные и долотовидные орудия, некоторые с ретушью на продольных краях, проколки и микропроколки, клювовидные изделия. Многочисленны скребла на отщепах и пластинах (одинарные боковые, двойные, конвергентные, поперечные, обработанные по периметру, реже угловатые, образованные на гальках или нуклеусах); меньше остроконечников (удлиненные, широкие укороченные), острий, галечных орудий (чопперы, топоры, тесла). Большую группу составляют зубчатые и выемчатые изделия. Наборы костяных и роговых орудий включают наконечники (пазовые, беспазовые, игловидные), вкладышевые изделия, мотыги из рога оленя, молотки, острия, шилья, иглы, «жезлы начальников» и др. Коллекция украшений включает подвески из зубов животных и мягкого камня, фрагменты налобных обручей. В одном из слоев Майнинской стоянки обнаружена антропоморфная статуэтка из обожженной глины.

Некоторое сходство с сартанскими индустриями Алтая имеет инвентарь стоянок Приангарья, относящихся к концу верхнего палеолита. Небольшая коллекция с местонахождения Федяево на Ангаре включает клиновидные нуклеусы, продольные и поперечные скребла на отщепах, долотовидные изделия [Астахов, 1963]. Более представительны индустрии стоянок Кулаково I и Черемушник II на Ангаре (культурный горизонт 2). Технику расщепления характеризуют одно- и двуплощадочные призматические и клиновидные ядрища. В числе орудий, изготовленных на отщепах и пластинах, – скребки (боковые, концевые, с ретушью на части периметра, микроформы), долотовидные изделия, диагональные резцы, двусторонние острия. Характерны скребла (одинарные, двойные, конвергентные, с ретушью по периметру), обушковые ножи, галечные орудия. Костяной инвентарь стоянки Черемушник II содержит обломок шила, подвеску из зуба оленя, фрагменты костей с поперечными насечками [Лежненко, 1974].

Заключительной стадии верхнего палеолита Забайкалья соответствует серия объектов, расположенных в западной и восточной части региона. Для каменного инвентаря стоянки Ошурково (Западное Забайкалье) характерны плоские одноплощадочные ядрища, микронуклеусы, в т.ч. клиновидные. Орудия представлены скребками на отщепах и пластинах (концевые, боковые, высокой формы, с ретушью по всему периметру и на его части), резцами (косо- ретушные, поперечные), ретушированными сколами, а также дугообразными скреблами и галечными изделиями [Абрамова, 1989]. Среди костяных артефактов имеются основы вкладышевых орудий, плоский гарпун, обломок иглы.

Большая группа стоянок, датированных 18,0–10,8 тыс. л.н., сосредоточена в Восточном Забайкалье (Студеное I (слои 19–14), Студеное II (слои 3, 4), Усть-Менза I (слои 21–25), Усть-Менза II (слои 4–24), Усть-Менза III (слои 2–5), Усть-Менза IV (слои 2, 3), Косая Шивера I (слой 14), Алтан (слои 16–19)) [Константинов, 1994]. Их инвентарь включает подпризматические, плоские и ортогональные ядри-ща, клиновидные микронуклеусы. Орудия представлены концевыми и боковыми скребками из пластин и отщепов, микроскребками, пластинами и микропластинками с ретушью, резцами (поперечные с ретушью по краям, угловые, боковые, срединные), проколками, долотовидными изделиями, а также скреблами (поперечные, продольные одинарные и двойные, с двусторонней отделкой), галечными артефактами (чопперы, тесла), редкими остроконечниками, ножами. Среди изделий из кости – лощило, вкладышевый нож, шило, острие, рукоятка и молоток из рога.

Заключение

Материалы заключительной стадии верхнего палеолита Северо-Западного Алтая свидетельствуют о преемственности и последовательном развитии ранних технокомплексов, существовавших в этой части региона 28–23 тыс. л.н. В 12–6 горизонтах стоянки Ануй-2 обнаружены плоские, призматические и клиновидные ядрища, разнообразные скребла, скребки, резцы, выразительные серии микроострий, пластинок с притупленным краем и усеченными с помощью ретуши концами [Деревянко, Шуньков, Постнов, 1998].

В отличие от среднепалеолитических сартанские объекты Северо-Западного Алтая, представляющие собой жилые стоянки с полным циклом обработки камня, характеризуются более сложными сырьевыми стратегиями с использованием сырья, которое добывалось в непосредственной близости, а также вдали от стоянок. Анализ распределения археологического материала на вскрытых участках большинства объектов региона не выявил зон концентрации. Лишь в некоторых слоях Каминной пещеры зафиксированы скопления (?) немногочисленных ядрищ и более выраженные скопления мельчайших сколов, что предполагает наличие специализированных участков по расщеплению сырья и дальнейшей отделке заготовок [Маркин, 2006]. Сооружения в виде простых овальных очагов представлены лишь в горизонтах 4 и 3 стоянки Ануй-2 [Природная среда..., 2003].

Далеко не простой задачей является реконструкция охотничьей деятельности ископаемого человека региона. Основная масса остатков мегафауны обнаружена в пещерных толщах [Там же; Васильев, Деревянко, Маркин, 2006]. Это были животные открытых ландшафтов – лошадь, шерстистый носорог, бизон, архар, сайгак и др. В Каминной пещере найдено много костей сибирского горного козла – обитателя скальных биотопов. Остатков таежных обитателей (соболь) гораздо меньше. Немногочисленны ко сти представителей мегафауны – лося, марала, косули, которые предпочитали полуоткрытые лесостепные ландшафты. Заметное место в тафоценозе пещер занимали пещерная гиена и пещерный лев. Высокая степень раздробленности костей, наличие на их фрагментах погрызов, многочисленность костей и зубов со следами кислотной коррозии являются результатом пищевой активности пещерной гиены и других хищников. На ряде фрагментов трубчатых костей отмечены порезы, свидетельствующие об участии первобытного человека в пещерной аккумуляции остатков костей. Видимо, основными объектами его охоты были массово представленные в отложениях виды животных, характерных для горных ландшафтов, – горные козлы, архары, сайгаки, лошади.

Палеолитические технокомплексы Северо-Западного Алтая, отно сящие ся к разным климатическим стадиям сартанской эпохи, обладают общими признаками. Вариабельность инвентаря выражается по большей части лишь в объемах разновидностей артефактов. Способы расщепления горных пород на всех стоянках основаны на параллельном раскалывании; их результатом были пло ские типологически простые одно- и двуплощадочные, одно- или двусторонние, реже трехсторонние ядрища со следами встречного или продольно-поперечного скалывания заготовок. Во всех комплексах имеются торцовые и редкие клиновидные нуклеусы, свидетельствующие о применении микропластинчатых технологий. В качестве заготовок служили пластины, пластинки и отщепы, в отдельных случаях – небольшие валуны галек. Пластинчатая направленность технокомплексов характерна для стоянок в низкогорной части региона (Искра, Денисова, Усть-Каракол I), население которых использовало в основном осадочные породы (алевролиты, песчаники). Для индустрий Каминной пещеры, приуроченной к среднегорью Алтая, удлиненные заготовки менее характерны, что можно объяснить преимущественным использованием порфиритовых разностей вулканических пород. Очевидно, сырьевой фактор определял вариабельность индустрий. В орудийных наборах всех стоянок сочетаются артефакты верхнепалеолитической типологии и изделия, широко представленные в комплексах среднего палеолита. Немалую долю среди орудий составля- ют разнообразные скребки, ретушированные сколы и резцы. Имеются долотовидные изделия, проколки, единичные бифасы, орудия с черенком. Во многих технокомплексах сартанских объектов зафиксирован микроинвентарь, чаще в виде пластинок с притупленным прямым или дугообразным краем, реже с притупленным концом. В слое 9 Денисовой пещеры обнаружен геометрический микролит, не характерный для палеолита Алтая. Индустрии памятников содержат скребла различной типологии, зубчатые орудия, анкоши, редкие остроконечники, галечные артефакты, ножи с обушками, шиповидные и клювовидные орудия. Костяные изделия включают иглы овального и округлого сечения, проколки, подвески с отверстием из зубов крупных животных, пронизки цилиндрической формы из трубчатых костей птиц, кольца из скорлупы яиц страуса, пластины с насечками, орудия с уплощенным основанием [Природная среда…, 2003; Krivoshapkin et al., 2018].

В целом, материалы заключительной стадии палеолита Алтая имеют большое сходство. Оно проявляется в технологиях расщепления камня и в типологии вторично преобразованных артефактов. Алтайские памятники по облику индустрии, как отмечал еще А.П. Окладников [1981], близки к синхронным стоянкам юга Сибири (в Кузнецкой впадине, Приангарье, Забайкалье, на Енисее). Следовательно, в конце верхнего палеолита технокомплексы Алтая являлись частью единой культуры позднепалеолитического человека Южной Сибири.

Работа выполнена в рамках проекта НИР № 03292019-0001.

Список литературы Сартанские комплексы верхнего палеолита северо-западного Алтая

- Абрамова З.А. Палеолит Северной Азии // Палеолит Кавказа и Северной Азии. – Л.: Наука, 1989. – С. 143–243.

- Астахов С.Н. Позднепалеолитическая стоянка у д. Федяево на Ангаре // СА. – 1963. – № 3. – С. 209–215.

- Археология, геология и палеогеография плейстоцена и голоцена Горного Алтая / А.П. Деревянко, А.К. Агаджанян, Г.Ф. Барышников, М.И. Дергачева, Т.А. Дупал, Е.М. Малаева, С.В. Маркин, В.И. Молодин, С.В. Николаев, Л.А. Орлова, В.Т. Петрин, А.В. Постнов, В.А. Ульянов, И.К. Феденева, И.В. Форонова, М.В. Шуньков. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. – 176 с.

- Барышников Г.Я., Кунгуров А.Л., Маркин М.М., Семибратов В.П. Палеолит Горной Шории. – Барнаул: Аз Бука, 2005. – 279 с.

- Болиховская Н.С., Деревянко А.П., Шуньков М.В., Маркин С.В., Соболев В.М. Палеогеографические особености развития плейстоценовой растительности и климата Алтая и Восточного Предкавказья в эпоху обитания древнего человека // Проблемы палеогеографии и стратиграфии плейстоцена. – М.: Геогр. фак. Мос. гос. ун-та, 2011. – С. 373–418.

- Васильев С.К., Деревянко А.П., Маркин С.В. Фауна крупных млекопитающих сартанского времени Северо-Западного Алтая (по материалам пещеры Каминная) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2006. – № 2. – С. 2–22.

- Деревянко А.П. Новые археологические открытия на Алтае и проблема формирования Homo sapiens. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – 132 с.

- Деревянко А.П., Маркин С.В. Палеолит Чуйской котловины. Горный Алтай. – Новосибирск: Наука, 1987. – 113 с.

- Деревянко А.П., Маркин С.В. Среда обитания и культура человека верхнего палеолита среднегорного пояса Северо-Западного Алтая (по результатам комплексного исследования пещеры Каминная) // Проблемы археологии и палеоэкологии Северной, Восточной и Центральной Азии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – С. 398–400.

- Деревянко А.П., Маркин С.В., Барышников Г.Я., Феденева И.Н. Пещера Искра – новый многослойный памятник в предгорном Алтае // Обозрение результатов полевых и лабораторных исследований археологов, этнографов и антропологов Сибири и Дальнего Востока в 1993 году. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1995. – С. 68–70.

- Деревянко А.П., Маркин С.В., Кулик Н.А., Колобова К.А. Эксплуатация каменного сырья представителями сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2015. – Т. 43, № 3. – С. 3–16.

- Деревянко А.П., Петрин В.Т., Рыбин Е.П. Комплексы каменной индустрии палеолитического памятника Сопка Урожайная. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1992. – 53 с.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Анойкин А.А. Археологическая характеристика верхнепалеолитического комплекса Денисовой пещеры // Палеоэкология плейстоцена и культуры каменного века Северной Азии и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. – Т. 1. – С. 153–161.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Маркин С.В. Климатические и палеогеографические сценарии в неоплейстоцене Северо-Западного Алтая // Глобальные изменения климата и природной среды позднего кайнозоя в Сибири. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. – С. 249–322.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Постнов А.В. К характеристике среднего этапа верхнего палеолита Алтая // Палеоэкология плейстоцена и культуры каменного века Северной Азии и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. – Т. 1. – С. 174–184.

- Кадиков Б.Х., Лапшин Б.Н. Каратурук – новая стоянка каменного века Горного Алтая // Древние культуры Алтая и Западной Сибири. – Новосибирск: Наука, 1978. – С. 3–10.

- Колобова К.А. Приемы оформления каменных орудий в палеолитических индустриях Горного Алтая. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – 135 с.

- Колобова К.А., Флас Д., Деревянко А.П., Павленок К.К., Исламов У.И., Кривошапкин А.И. Кульбулакская мелкопластинчатая традиция в верхнем палеолите Центральной Азии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2013. – № 2. – С. 2–25.

- Константинов М.В. Каменный век восточного региона Байкальской Азии. – Улан-Удэ: Ин-т обществ. наук БНЦ СО РАН, Чита: Чит. гос. пед. ин-т, 1994. – 180 с.

- Кинд Н.В. Геохронология позднего антропогена по изотопным данным. – М.: Наука, 1974. – 255 с.

- Кривошапкин А.И., Зенин В.Н., Шалагина А.В. Результаты полевых исследований пещеры Страшная в 2014 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. – Т. XX. – C. 54–56.

- Кулик Н.А., Маркин С.В. К петрографической характеристике каменной индустрии пещеры Каминная (Горный Алтай) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. – Т. VII. – С. 136–141.

- Кулик Н.А., Маркин С.В. Петрографический состав индустрии финального палеолита из пещеры Искра (Северо-Западный Алтай) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – Т. XI, ч. I. – С. 121–125.

- Кунгуров А.Л. Палеолит и мезолит Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1993. – 88 с.

- Кунгуров А.Л. Палеолитическая стоянка Куюк-5 на Чумыше // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1995. – Вып. V, ч. 2. – С. 3–7.

- Кунгуров А.Л., Кадиков Б.Х. Многослойное поселение Усть-Сема // Алтай в эпоху камня и раннего металла. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1985. – С. 29–50.

- Лапшин Б.И., Кадиков Б.Х. Позднепалеолитическая стоянка у села Майма в Горном Алтае (по материалам Бийского краеведческого музея) // Проблемы Западно-Сибирской археологии. Эпоха камня и бронзы. – Новосибирск: Наука, 1981. – С. 9–21.

- Лежненко И.Л. Итоги исследований позднепалеолитических памятников Кулаково I и Черемушник II // Древняя история народов Юго-Восточной Сибири. – Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 1974. – Вып. 2. – С. 65–115.

- Маркин С.В. Палеолитические памятники бассейна реки Томи. – Новосибирск: Наука, 1986. – 176 с.

- Маркин С.В. Заключительная стадия верхнего палеолита Алтая и культурное единство Южной Сибири и северных регионов Центральной Азии // Палеолитические культуры Забайкалья и Монголии (новые памятники, методы, гипотезы). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – С. 81–87.

- Маркин С.В. Среда и культура Северо-Западного Алтая в период заключительной стадии верхнего палеолита // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – Т. XII, ч. I. – С. 185–190.

- Маркин С.В., Антипов А.С. Пещера Искра – стоянка заключительной стадии верхнего палеолита Северо-Западного Алтая // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2012. – Т. 11. – Вып. 5: Археология и этнография. – С. 81–93.

- Окладников А.П. Палеолит Центральной Азии. Мойлтын-Ам (Монголия). – Новосибирск: Наука, 1981. – 461 с.

- Окладников А.П., Владыкин В.А. Древнее поселение на р. Куюме (Алтай) по раскопкам 1964–1965 гг. // Изв. Лаборатории археологических исследований. – Кемерово: Кем. гос. пед. ин-т, 1967. – Вып. 1. – С. 66–79.

- Павленок Г.Д. Методические подходы к изучению материалов заключительной стадии верхнего палеолита Алтая // Теория и практика археологических исследований. – 2018. – Вып. 4 (24). – С. 7–19.

- Палеолит Енисея. – Л.: Наука, 1991. – 158 с.

- Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая // А.П. Деревянко, М.В. Шуньков, А.К. Агаджанян, Г.Ф. Барышников, Е.М. Малаева, В.А. Ульянов, Н.А. Кулик, А.В. Постнов, А.А. Анойкин. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – 448 с.

- Сосновский Г.П. Палеолитическая стоянка у с. Сростки на р. Катуни // Палеолит и неолит СССР. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. – С. 109–125. – (МИА; № 2).

- Шалагина А.В., Боманн М., Колобова К.А., Кривошапкин А.И. Костяные иглы из верхнепалеолитических комплексов Страшной пещеры (Северо-Западный Алтай) // Теория и практика археологических исследований. – 2018. – № 1 (21). – С. 84–93.

- Шуньков М.В., Козликин М.Б. Каменная индустрия заключительной стадии верхнего палеолита из восточной галереи Денисовой пещеры // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2014. – Т. 13. – Вып. 3: Археология и этнография. – С. 180–188.

- Jacobs Z., Li Bo, Shunkov M.V., Kozlikin M.B., Bolikhovskaya N.S., Agadjanian A.K., Uliyanov V.A., Vasiliev S.K., O’Gorman K., Derevianko A.P., Roberts R.G. Timing of archaic hominin occupation of Denisova Cave in southern Siberia // Nature. – 2019. – Vol. 565. – P. 594–599.

- Kolobova K., Krivoshapkin A., Shnaider S. Early Geometric Microlith Technology in Central Asia // Archaeol. and Anthropol. Sci. – 2019. – Vol. 11 (4). – P. 1407–1419.

- Krivoshapkin A., Shalagina A., Baumann M., Shnaider S., Kolobova K. Between Denisovans and Neanderthals: Strashnaya Cave in the Altai Mountains // Antiquity. – 2018. – Vol. 92 (365). – P. 1–7.