Сцены с верблюдами в наскальном искусстве Минусинской котловины

Автор: Мухарева А.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Дискуссия проблемы изучения первобытного искусства

Статья в выпуске: 4 (32), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522614

IDR: 14522614 | УДК: 903.27

Текст статьи Сцены с верблюдами в наскальном искусстве Минусинской котловины

Рис. 1. Одиночные изображения верблюдов в петроглифах Минусинской котловины.

1 – Оглахты (по: [Sher et al., 1994]); 2 , 3 – Оглахты V (по: [Пяткин, Советова, Миклашевич, 1995]); 4 – Тепсей (по: [Сове-това, 1995]); 5 – Большой Улаз (по: [Леонтьев, Миклашевич, Мухарева, 2005]); 6 – плита тагарского кургана близ улуса Бельтиры; 7 – Оглахты (по: [Кызласов Л.Р., Леонтьев, 1980]); 8 – дер. Комарково (по: [Кызласов Л.Р., Леонтьев, 1980]).

блюдами зафиксированы на Сулекской писанице и горе Большой Улаз, а также на плите тагарского кургана близ улуса Бельтиры и писанице у д. Комарково (рис. 2; 3, 1 , 2 , 4 ; 4).

Изображения верблюдов, как одиночные, так и в разнообразных сценах, часто встречаются в изобразительном искусстве Центральной Азии и датируются в широком хронологическом диапазоне – от эпохи бронзы до этнографической современности. Одиночные фигуры верблюдов бактрианов, изображения верблюдов с наездниками, сцены противостояния или борьбы животных широко представлены на художественных изделиях, в петроглифах и известны по многочисленным публикациям [Appelgren-Kivalo, 1931, Abb. 77, 84, 88; Окладников, Запорожская, 1959, рис. 50; Кадырбаев, Марьяшев, 1977, с. 209, рис. 79, 108; Дэв-лет, 1980, рис. 1, 4 ; 2, 1 , 2 , табл. 7, 23 ; Кызласов Л.Р., Леонтьев, 1980, табл. 6, 6 ; 30; 46, 1 , 4 ; Кубарев, 1987, табл. IV, 4; Пугаченкова, 1987, с. 59; Сарианиди, 1989, рис. 6; Sher et al., 1994, sur. 34; Королькова, 1999, рис. 1, 7; Samashev, 2001, p. 185, fig. 43; Новоженов, 2002, рис. 14; Леонтьев, Миклашевич, Мухарева, 2005, рис. XV–XVII; и др.].

В литературе уже получили освещение некоторые вопросы, связанные с доместикацией верблюдов [Кузьмина, 1963], атрибуцией отдельных изображений и композиций [Кадырбаев, Марьяшев, 1977; Королькова, 1999; и др.], раскрыты некоторые аспекты семантики сцен с верблюдами [Акишев, 1976, с. 194; Кадырбаев, Марьяшев, 1977, с. 192; Кузьмина, 2002, с. 74–80; и др.]. На примере петроглифов Минусинской котловины (прежде всего изображения недавно введенного в научный оборот памятника Большой Улаз [Леонтьев, Миклашевич, Мухарева, 2005], а также пока неизвестные широкому кругу исследователей прорисовки сулекских рисунков, выполненные

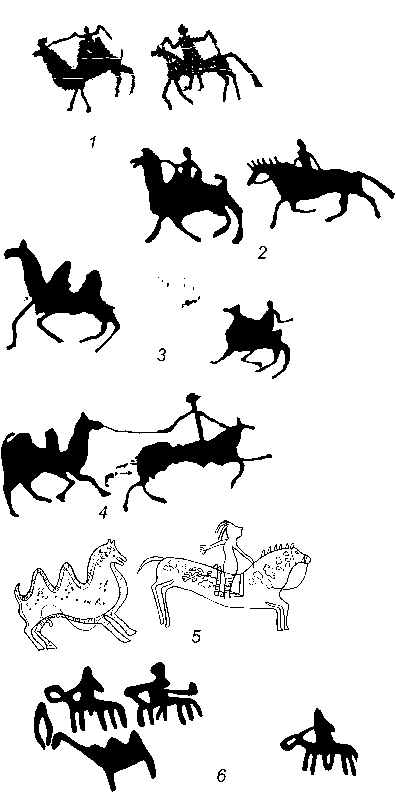

Рис. 2. Изображения всадников на верблюдах и лошадях.

1 – 4 – Большой Улаз (по: [Леонтьев, Миклашевич, Мухарева, 2005]); 5 – Сулекская писаница (по В.Ф. Капелько: копии из личного архива Н.В. Леонтьева); 6 – д. Комарково (по: [Кызласов Л.Р., Леонтьев, 1980]).

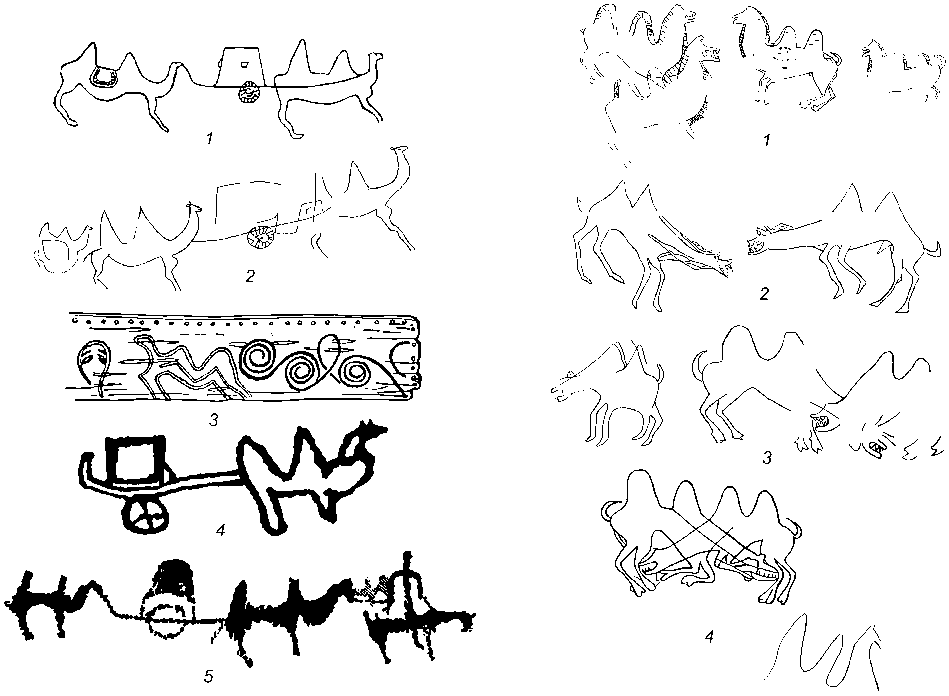

Рис. 3. Изображения верблюдов, запряженных в повозки.

1 , 2 – Сулекская писаница (по В.Ф. Капелько: копии из личного архива Н.В. Леонтьева); 3 – Уйбатский чаатас (по: [Евтюхова, 1948]);

4 – плита тагарского кургана близ улуса Бельтиры (по: [Кызла-сов Л.Р., Леонтьев, 1980]); 5 – Баян-Джурек (по: [Samashev, 2001]).

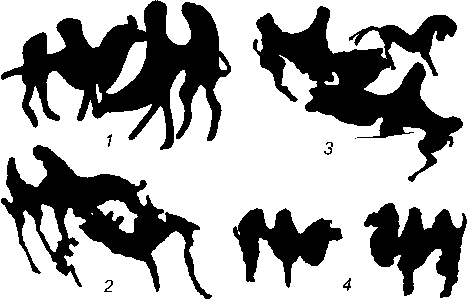

Рис. 4. Сцены противостояния и борьбы верблюдов на Сулекской писанице.

1 – прорисовка автора; 2 – 4 – (по В.Ф. Капелько: копии из личного архива Н.В. Леонтьева).

В.Ф. Капелько* и автором статьи), можно проанализировать сцены с верблюдами, выявить общие мотивы, уточнить вопросы хронологии и семантики этих сцен.

Е.Е. Кузьмина в статье, посвященной проблеме доместикации бактрианов, ссылается на упоминания о двугорбом верблюде в переднеазиатских письменных источниках XII–XI вв. до н.э. и на изображения этого животного в искусстве Ассирии в начале I тыс. до н.э., свидетельствующие о популярности данного образа и о широком использовании двугорбого верблюда в Передней Азии уже в I тыс. до н.э. Исследовательница отмечает, что “археологические материалы позволяют утверждать, что двугорбый верблюд был одомашнен задолго до I тыс. до н.э.… в восточной части евразийских степей” [1963, с. 39–40]. По ее мнению, найденные на памятниках андроновской культуры кости верблюда и “сопоставление письменных ассирийских и китайских данных, а также анализ названия верблюда у разных народов позволяют прийти к выводу, что двугорбый верблюд, по всей вероятности, был одомашнен ираноязычными племенами, жившими на территории среднеазиатских степей и Казахстана, а также, возможно, и Южной Сибири” [Там же, с. 41].

Границы распространения двугорбых верблюдов со временем, вероятно, сдвигались все дальше на восток и север, что получило отражение в наскальном искусстве Минусинской котловины. Образ верблюда, как и само животное, возможно, “пришли” сюда с территории среднеазиатских степей и Казахстана. Присутствие этих животных на территории региона во второй половине II тыс. до н.э. зафиксировано по костям (хотя и единичным) верблюда на двух памятниках карасукской культуры – Горе Ильинской и Горе Георгиевской [Киселев, 1951, с. 141]. Предположение о возможности обитания этих животных на указанной территории в таштыкское время не нашло достоверного подтверждения [Вадецкая, 1999, с. 184].

Однако Л.Р. Кызласов, исходя из результатов изучения костного материала из раскопанных им памятников, допускает, что верблюды водились в Минусинской котловине в таштыкскую эпоху [1960, с. 179].

Археологические и изобразительные материалы свидетельствуют, что начиная с I тыс. н.э. верблюды использовались на территории региона. Поскольку ключевыми для решения проблем датировки, в т.ч. определения времени распространения образа верблюда в наскальном искусстве Минусинской котловины, являются сулекские и улазинские рисунки, рассмотрим вопрос об их хронологической атрибуции.

Сцены с верблюдами на Сулекской писанице, как и другие гравированные рисунки основного местонахождения этого памятника, традиционно датируют в пределах VII–IX вв. н.э. и связывают с эпохой “кыргызского великодержавия” [Евтюхова, 1948, с. 102–103]. Такой вывод основан на сходстве инвентаря из кыргызских погребений с изображенными на скалах реалиями, а также стиля петроглифов и найденных в курганах художественных произведений кыргызских мастеров [Там же]. В пользу отнесения рисунков к эпохе раннего средневековья свидетельствуют также имеющиеся здесь рунические надписи. Одна из строк расположена выше фигур двух противостоящих верблюдов (рис. 4, 2). Надпись и изображение правого верблюда не перекрывают друг друга, однако последний знак текста и задний горб животного соприкасаются, в связи с чем И.Л. Кызласов высказал предположение, что “буквы” появились позднее и наносились от свободного поля к изображению [1994, с. 294, рис. 41]. Еще одна руническая надпись размещена над одной из пар дерущихся верблюдов (рис. 4, 3). Текст и рисунки образуют палимпсест, поэтому Л.А. Евтюхова и С.В. Киселев считали, что фигуры верблюдов были созданы позднее надписей. Однако проследить, что чем перекрывается, невозможно, т.к. в настоящее время и надпись, и композиция существенно пострадали от современной выбивки и не все детали различимы. К тому же отдельные изображения памятника, в т.ч. фигуры описываемой сцены, неоднократно подновлялись, о чем свидетельствуют значительно углубленные линии рисунков. Тем не менее И.Л. Кызласов, обращая внимание на размещение трех последних знаков надписи, которые явно следуют за линией, воспроизводящей спину и задний горб верблюда, считает, что надпись была нанесена на скалу позднее изображений верблюдов [Там же, с. 297, рис. 43]. Это подтверждается еще одной надписью, расположенной под фигурами верблюдов и выполненной, вероятно, уже после создания данных изображений. Наблюдения И.Л. Кызласова были проверены автором статьи непосредственно на памятнике, а также при работе с фотографиями. В настоящее время анализ палимпсестов не позволяет с уверенностью утверждать, что знаки надписи перекрывают изображения или наоборот. Однако подмеченная И.Л. Кызласовым особенность размещения надписей с учетом уже имевшихся изображений дает основание поддержать вывод о нанесении рисунков до создания надписи.

В литературе был поставлен вопрос о возможном сходстве отдельных рисунков Сулека с изображениями таштыкского времени и проведены аналогии между «тыштыкскими гравировками и некоторыми “кыргызскими” изображениями Сулекской писаницы» [Панкова, 2004, с. 54]. Гипотеза имеет право на существование, поскольку нельзя отрицать некоторого стилистического сходства рассматриваемых С.В. Панковой петроглифов. Ею проводится сопоставление изображенного на скалах Тепсея медведя с противостоящими друг другу фигурами медведей на Сулекской писанице [Там же]. Подобные сюжеты противостоящих животных на территории Минусинской котловины известны по петроглифам Куни и датируются переходным тагаро-таштыкским временем [Советова, Миклашевич, 1998, с. 26; Миклашевич, 2004б, с. 320–325]. Вероятно, в данном случае имеют место какие-то общие представления, связанные с семантикой таких сцен и существовавшие довольно продолжительный период. Думается, что в настоящее время невозможно привести достаточные аргументы в пользу атрибуции даже отдельных сцен с верблюдами на Сулекской писанице таштыкским временем и сложно определить более точно хронологические рамки этих сцен – в пределах I тыс. н.э.

Дата улазинских рисунков также вызывает некоторые вопросы. Эти петроглифы демонстрируют, с одной стороны, приемы, соответствующие древнекыргызской изобразительной традиции, например, выстриженная зубцами грива лошадей, с другой – черты таштыкского стиля, для которого характерна своеобразная передача ног животных: одна вытянута вперед, а другая подогнута. Иными словами, улазин-ские рисунки представляют собой как бы смешение двух изобразительных традиций – таштыкской и древнекыргызской [Леонтьев, Миклашевич, Муха-рева, 2005, с. 124], что позволяет датировать их начальным этапом эпохи раннего средневековья. Таким образом, наиболее представительный пласт изображений верблюдов на скалах Минусинской котловины был создан в пределах I тыс. н.э.

Верблюды в сценах на скалах Минусинской котловины чаще всего изображены с наездниками или бегущими свободно. Прослеживается несколько повторяющихся мотивов: верблюды, ведомые за повод всадниками на конях (см. рис. 2), запряженные в повозки (см. рис. 3), противостоящие друг другу (см. рис. 4). Среди раннесредневековых петроглифов Большого Улаза и Сулека неоднократно встречаются сцены, представляющие верблюдов, которых ведут сидящие на лошадях всадники, или следующих друг за другом наездников на верблюдах и лошадях (см. рис. 2). Любопытно, что аналогичные сюжеты в петроглифах сопредельных территорий встречаются довольно редко, несмотря на значительное количество в их репертуаре разрозненных изображений всадников и на верблюдах, и на лошадях, не составляющих общих композиций.

На Сулекской писанице дважды представлена сцена с верблюдами, где одно животное показано запряженным в крытую двухколесную кибитку, к которой привязано другое. У привязанного верблюда (см. рис. 3, 1 ) на спине прорисовано нечто, напоминающее седло или попону с орнаментом, который аналогичен орнаменту попон или седел на спинах верховых лошадей, изображенных здесь же, но, к сожалению, не имеющих ярко выраженных датирующих признаков [Appelgren-Kivalo, 1931, Abb. 84]. Четырехугольная кибитка, в которую запряжен передний верблюд, имеет окошко сбоку и колесо со спицами. Наездники на верблюдах известны также по улазинским петроглифам, тогда как изображения верблюдов, запряженных в повозки, больше не встречаются среди наскальных рисунков рассматриваемой эпохи в Минусинской котловине . Очевидно , сюжет с верблюдами , запряженными в повозку, был достаточно популярен в I тыс. н.э. Он известен и по другим изобразительным источникам. По мнению

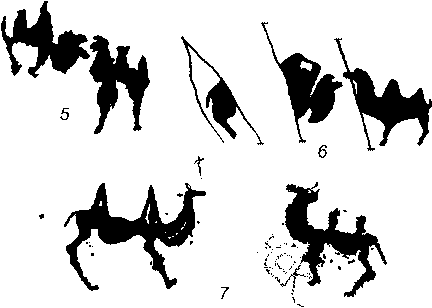

Рис. 5. Сцены противостояния и борьбы верблюдов.

1 , 2 – Каратау (по: [Mariyashev, 1977]); 3 , 4 – Байконур II; 5 – Байконур IV; 6 – Байконур III (по: [Новоженов, 2002]); 7 – Баян-Ойгур (по: [Yacobson, Kubarev, Tseevendorj, 2001]).

Л.А. Евтюховой, запряженный в повозку верблюд представлен на берестяном туеске из Уйбатского чаатаса (Минусинская котловина); здесь изображена стилизованная фигура верблюда, позади которой вырезаны спирали [1948, с. 87, рис. 24] (см. рис. 3, 3 ). Аналогичный сюжет известен и по народным рисункам хакасов [Кыз-ласов Л.Р., Леонтьев, 1980, табл. 46, 1 ] (см. рис. 3, 4 ), а также по петроглифам сопредельных территорий, например, он встречен на памятнике Баян-Джурек в Казахстане [Samashev, 2001, р. 185, fig. 43] (см. рис. 3, 5 ).

В петроглифах Минусинской котловины воспроизведены также сцены, отражающие противостояние и борьбу верблюдов (см. рис. 4). В изобразительном искусстве верблюды нередко представлены в сценах борьбы как с хищниками, так и с подобными себе противниками [Королькова, 1999, с. 91–93, рис. 1, 4 , 7 ; 3; 4, 1 , 2 ; 6; 7, 8 ]. Чрезвычайный интерес вызывают сцены, запечатлевшие противостояние или борьбу животных (рис. 5, 7 ). Например, противостояние верблюдов изображено на некоторых бляхах из Ордоса, Забайкалья и Минусинской котловины (рис. 6, 1 – 6 ). Поразительное сходство этих бронзовых ажурных пластин, относящихся к гуннскому времени, неоднократно отмечалось исследователями [Грязнов, 1961, с. 15; Дэвлет, 1980, с. 5; и др.]. Мотив кусающих друг друга верблюдов представлен в мелкой пластике Южного Приуралья (в 1-м Филипповском кургане [Золотые олени…, 2001, рис. 14, 110], могильнике Пятимары I [Кадырбаев, Марьяшев, 1977, с. 209, рис. 108]), а также в материалах из Западного Казахстана (могильник Бесоба) [Королькова, 1999, рис. 3, 3 , 4 ], на ажурных бронзовых пластинах из Монголии (Завханский аймак) [Там же, рис. 7, 8 ] и костяных пластинах из Северной Бактрии (Орлат-ский могильник) [Пугаченкова, 1987, с. 59] (рис. 7). На территории Юго-Восточного Алтая (могильник Уландрык I) обнаружена деревянная диадема, на которой изображены два лежащих верблюда с повернутыми друг к другу головами [Кубарев, 1987, табл. IV– 4 ] (см. рис. 6, 7 ). Датируются все перечисленные материалы I тыс. до н.э. Наскальные изображения противостоящих и кусающихся верблюдов известны на территории Казахстана (Байконур) [Новоженов, 2002, табл. 22: 3 , 4 . 2 , 4 . 3 ; 32: 16 . 2 , 16 . 3 ; 34: 2 . 1 , 2 . 2 ] (см. рис. 5, 3 – 6 ), Каратау [Кадырбаев, Марьяшев, 1977, рис. 79, 108– 1 ] (см. рис. 5, 1 , 2 ), в Монгольском Алтае (Бага-Ойгур) [Yacobson, Kubarev, Tseevendorj, 2001, fig. 1211] (см. рис. 5, 7 ), Минусинской котловине (Сулек) [Appelgren-Kivalo, 1931, Abb. 88] (см. рис. 4).

Следует подчеркнуть, что изображения противостоящих и борющихся животных на Сулекской писанице в Минусинской котловине уникальны. Как отмечалось, время создания этих рисунков – раннее средневековье, когда данный мотив уже больше не встречался в изобразительном искусстве других регионов. Причем обычно все сцены борьбы верблюдов, известные по изобразительным материалам, композиционно очень близки и отражают момент схватки. Сулекская писаница - памятник, где представлено несколько пар противостоящих и борющихся животных. Три пары верблюдов показаны друг под другом на одном участке скалы, разделенном трещинами на блоки; это позволяет предположить, что данные изображения являются последовательными фрагментами одной сцены. Одну пару составляют верблюды с оскаленными пастями и низко опущенными головами в момент, когда животные готовы укусить друг друга, вторую - верблюды, кусающие друг друга за передние ноги, третью - за задние (см. рис. 4, 2-4). Стилистически от вышеописанных отличаются изображения четырех противостоящих верблюдов с высоко поднятыми головами. Они расположены несколько правее остальных на том же скальном выходе. Фигуры показаны плавными линиями; контур иногда представлен двойной линией со штриховкой внутри, которая, возможно, передает длинную шерсть на шее и горбах верблюдов (см. рис. 4,1).

Все рисунки верблюдов на Сулекской писанице выполнены в технике резьбы или гравировки, что позволило мастерам точно передать элементы этих изображений. Например, у животных с оскаленными пастями четко прорисованы зубы, что усиливает выражение агрессии. Важно отметить, что в некоторых сценах рядом с противостоящими и борющимися верблюдами изображено третье животное этого же вида, не принимающее участия в борьбе (см. рис. 4,1, 3, 4). В аналогичном сюжете на петроглифах Байконура рядом с кусающими друг друга верблюдами также

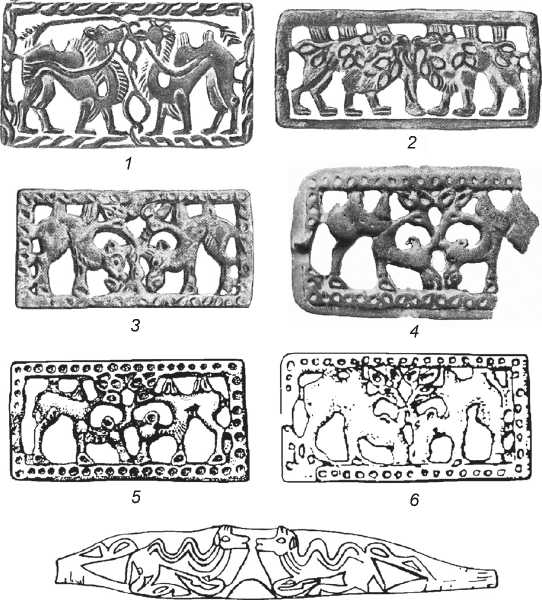

Рис. 6. Сцены противостояния верблюдов.

1 - 3 - Ордос (по: [Дэвлет, 1980]); 4 - с. Калы, Минусинская котловина (по: [Дэвлет, 1980]); 5 - Северный Китай или Внутренняя Монголия (по: [Королькова, 1999]); 6 - могильник Даодуньцзы, Северный Китай (по: [Королькова, 1999]); 7 - Уландрык I, Юго-Восточный Алтай (по: [Кубарев, 1987]).

показано третье животное - лошадь (см. рис. 5, 3 ). Существует мнение, что подобные сцены иллюстрируют борьбу, происходящую в брачный период между самцами верблюдов из-за самки, которая, по наблюде-

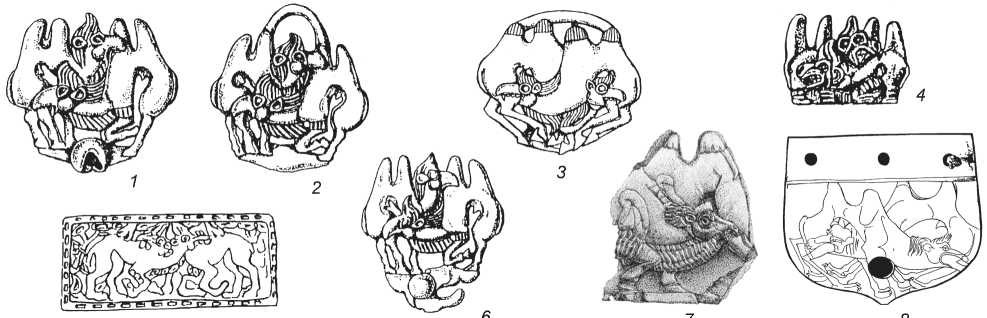

Рис. 7. Сцены противоборства верблюдов.

1 , 2 - могильник Бесоба, Западный Казахстан; 3 , 4 - Филипповский курган, Южное Приуралье; 5 - Завханский аймак, Монголия; 6 - Пя-тимары I, Южное Приуралье (по: [Королькова, 1999]); 7 - храмовый комплекс Тоголок-21, Туркмения (по: [Сарианиди, 1989]); 8 - Орлат-ский могильник, Северная Бактрия (по: [Пугаченкова, 1987]).

ниям этологов, ждет исхода поединка, делая вид, что это ее не касается [Дольник, 2004, с. 203].

Как известно, тема противоборства животных является одной из наиболее популярных в изобразительном искусстве. Интересные варианты интерпретаций этого сюжета предложены М.П. Грязновым [1961, с. 15–16], А.М. Беленицким [1978, с. 36], Е.Е. Кузьминой [2002, с. 74–80] и другими исследователями. Все имеющиеся трактовки можно разделить на две группы: первая связана с мифологическими и эпическими представлениями разных народов [Грязнов, 1961, с. 15–16; Кадырбаев, Марьяшев, 1977, с. 192; Беленицкий, 1978, с. 36; Кузьмина, 2002, с. 76; и др.], вторая – с культом плодородия [Акишев, 1976, с. 194; и др.]. Бои животных, которые устраивались с магической целью, отражены также в некоторых письменных источниках [Бичурин, 1950, с. 296, 319; Бартольд, 1963, с. 142].

Время появления мотива противостоящих и кусающихся верблюдов пока вызывает много вопросов. Петроглифические изображения не имеют четкой даты. По аналогии с кусающимися верблюдами на бляшке из кург. 8 могильника Пятимары I к савроматскому времени были отнесены петроглифы Каратау, а затем и Байконура [Кадырбаев, Марьяшев, 1977, с. 209, рис. 108; Новоженов, 2002, с. 50, рис. 16, 1]. Е.Ф. Королькова на основании имеющихся в ее распоряжении материалов сцены борьбы верблюдов первоначально связывала с отрезком с конца VI – V в. до н.э. и до средневековья [1998, с. 144]. Затем она высказала предположение о появлении этого сюжета “в искусстве доскифского времени” [1999, с. 90]. В пользу предположения о появлении данного мотива в изобразительном искусстве ранее VI в. до н.э. свидетельствует изображение верблюдов на каменном амулете из Маргианы (Восточная Туркмения). Выточенный в форме верблюда каменный амулет был найден при раскопках храмового комплекса в пункте Тоголок-21 [Сарианиди, 1989, рис. 6]. На двух его боковых сторонах и основании представлены три композиции; одну из них В.И. Сарианиди трактовал как изображение верблюда, “который облизывает заднюю ногу” [Там же, с. 160]. Необходимо учесть, что данный амулет сохранился не полностью – его левая часть обломана, о чем свидетельствует композиция, выполненная на основании амулета. Здесь запечатлена охота, в которой, очевидно, участвовали три персонажа: охотник (его фигура не сохранилась и в настоящее время видна лишь часть натянутого им лука), раненое животное, шея которого пронзена стрелой, и гончая собака [Там же, рис. 6, в]. Можно предположить, что первоначально на одной из боковых сторон был представлен не верблюд, лижущий свою заднюю ногу, а два кусающих друг друга животных. От этой сцены сохранились изображения передней части одного из дерущихся верблюдов и тела другого (изображение его головы и шеи утрачено). Данные изображения вы- резаны в технике рельефа с тонкой гравировкой всех деталей и на представленной исследователем прорисовке язык лижущего себя животного “не читается”, тогда как отчетливо виден один из клыков верблюда (см. рис. 7, 7). Противоестественность и необычность позы верблюда, который выглядит “буквально сложенным пополам”, при условии трактовки его как одиночной фигуры, отмечает и Е.Ф. Королькова [1999, с. 90]. Храмовый комплекс Тоголок-21 В.И. Сарианиди датирует рубежом II – I тыс. до н.э. [1989, с. 152]. В таком случае изображения дерущихся верблюдов на амулете из комплекса Тоголок-21 – наиболее ранние из известных и надежно датированных в настоящее время.

Анализ наскальных изображений с привлечением археологических данных, а также других источников может указывать на время появления верблюдов на территории региона. Изображения верблюдов, аналогичные улазинским в Минусинской котловине, известны и среди курыканских петроглифов на Шишкинских скалах в Прибайкалье, хотя здесь подобных фигур намного меньше, чем на Сулеке и Улазах. По материалам А.П. Окладникова отмечено всего три таких изображения. Исходя из этого можно предположить направление распространения контактов с юго-запада на восток [Леонтьев, Миклашевич, Мухарева, 2005, с. 132]. Также А.П. Окладниковым при анализе Ленских писаниц были проведены многочисленные параллели между среднеазиатскими и курыканскими рисунками [Окладников, Запорожская, 1959, с. 124–129].

Не исключено, что мотив кусающихся верблюдов, представленный на Сулекской писанице, наряду с другими мотивами и образами был заимствован у ираноязычного населения евразийских степей еще тагарца-ми и благодаря им попал в Минусинскую котловину. По мнению Е.Е. Кузьминой, в подобных случаях с появлением животных воспринимались и их названия, и весь цикл связанных с ними религиозно-мифологических представлений и обрядовых действий [2002, с. 77]. Возможно, мотив противоборства верблюдов был заимствован у какого-то ираноязычного народа, почитавшего верблюда как культовое животное.

Таким образом, в Минусинскую котловину образ верблюда, как, вероятно, и само животное, попали не с восточных, а с южных территорий, из Центральной и Средней Азии. В Минусинской котловине изображения верблюдов известны со скифского времени. Наиболее выразительные из них, а также сцены с верблюдами были созданы в I тыс. н.э. Именно в это время на данной территории рассматриваемый образ и связанные с ним идеи становятся популярными. Одиночные фигуры верблюдов, встречающиеся в серии этнографических рисунков, свидетельствуют о том, что интерес к этому животному утрачен не был, но, очевидно, уже не имел столь богатой семантической окраски, как в эпоху раннего средневековья.