Седиментогенные ассоциации юрского терригенного разреза юго-востока Нюрольской впадины

Автор: Недоливко Н.М., Ежова А.В.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 1 (56) т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140219786

IDR: 140219786

Текст статьи Седиментогенные ассоциации юрского терригенного разреза юго-востока Нюрольской впадины

Площадь исследования охватывает территории Тамбаевского, Широтного, Западно-Останинского, Герасимовского, Калинового, Нижнетабаганского и Южно-Табаганского месторождений Томской области (рис. 1). По отложениям платформенного чехла район работ расположен в зоне сочленения двух крупных структур первого порядка: Нюрольской впадины и Пудинского мегавала.

Рис. 1. Выкопировка из карты тектоники платформенного чехла юго-востока Западно-Сибирской плиты, по К.И. Микуленко, 1985 г.

В стратиграфическом отношении территория исследования относится к восточной подзоне Нюроль-ской фациальной зоны Обь-Иртышской фациальной области [3]. В геологическом строении зоны сочленения Пудинского мегавала и Нюрольской впадины принимают участие карбонатные и кремнистые породы доюрского фундамента девон-раннекарбонового возраста, в верхней части выветрелые и окремненные (пласт М), на эрозионной поверхности которых с угловым и стратиграфическим несогласием залегают терригенные отложения юры.

Объектом исследования послужил керн, отобранный бурением с глубин 2540–3158 м из терригенных

У6

У7

У8

У9

У1

циклит

У4

_ПС + 25 mV

A2M0,5N

5 1015

25 5075

125 250375

м м м м м

20 Ом м

100 Ом м

500 Ом м

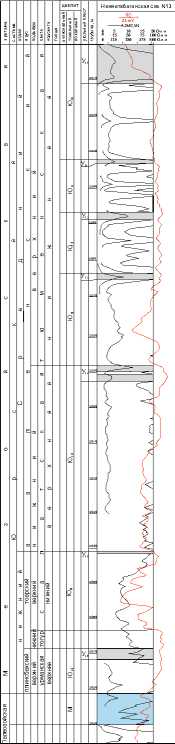

Рис. 2. Схема расчленения мезозойского осадочного чехла юго-востока Нюрольской впадины.

В результате петрографических исследований охарактеризованы особенности вещественного состава, выделены ассоциации: терригенные, акцессорных минералов, глинистых минералов, органогенно-хемогенные.

Терригенные ассоциации.

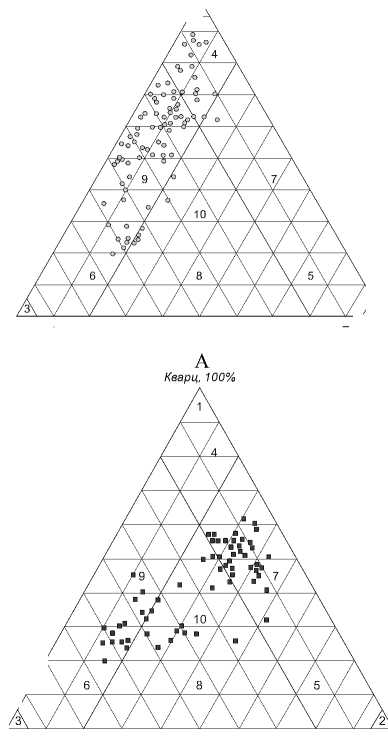

По вещественному составу терригенной составляющей песчаные и алевритовые породы юрского разреза юго-востока Нюрольской впадины относятся к олигомиктовым (полевошпат-кварцевым, кварцево-литоидным) и полиминеральным (аркозовым, литоид-ным аркозовым, граувакковым и аркозо - граувакко-вым) разностям. Изменение петрофонда с течением времени наглядно иллюстрирует рис. 3.

Обломочные породы плинсбах-ааленского цикла осадконакопления (пласты Ю16, Ю15, Ю14, Ю13 и Ю12) имеют в основном полиминеральный граувакковый,

|

олигомиктовый полевошпато-кварцевый и кварцево-литоидный состав и реже представлены смешанными аркозо-граувакками (рис. 3 А). Песчаники смешанного аркозо-грауваккового (с низким содержанием полевых шпатов) и кварц-литоидного состава (с относительно высоким содержанием кварца) тяготеют к грауваккам. В значительной степени в них присутствуют обломки местных пород, слагающих эрозионно-тектонические выступы фундамента и коры выветривания: кремни, радиоляриты, фтаниты, яшмы, кварциты, подчиненную роль играют обломки эффузивов разного состава, микропегматиты, глинистые и глинисто-слюдисто кремнистые сланцы. Минеральные зерна представлены кварцем, полевыми шпатами – альбитом и микроклином, слюдами, темноцветами. В качестве акцессориев отмечаются турмалин, ильменит, циркон, рутил и др. В песчаниках байосского цикла осадконакопления равновесие в обломочном седиментофонде сдвигается в сторону уменьшения содержания обломков кварца и Кварц, 100% 1 / \°о°/ \ /__• 4 ° /\ До X X А р O%r/°°\ / \ \ \ 97 \ \ 10 / \ 68 5 32 Обломки пород, Полевые шпаты 100% 100% А Кварц, 100% 1 4 9 \/\ДЛ 7 / ee\j 10 \ у' 'we 68 5 32 Обломки пород, Полевые шпаты 100% 100% |

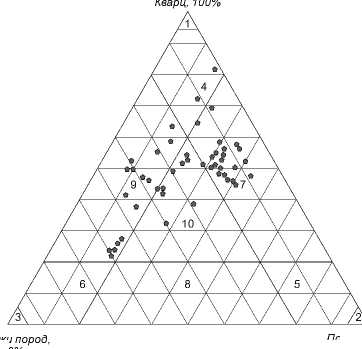

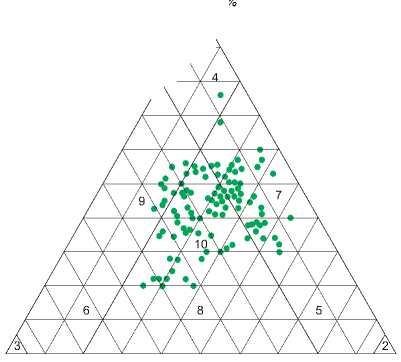

обломков пород, сопровождающееся возрастанием доли полевых шпатов (рис. 3 Б). При этом существенно полевошпатово-кварцевые породы накапливались только в раннем байосе в пластах Ю10 и Ю9, но и в них количество полевых шпатов по сравнению с нижележащими пластами повышенное до 18-20%. На треугольной диаграмме состава фигуративные точки занимают 4, 6, 7, 8, 9 и 10 поля, причем разброс точек находится в очень широком диапазоне. В батский цикл осадконакопления формировались полиминеральные породы. Распределение фигуративных точек на треугольной диаграмме носит более кучное расположение вблизи центра, размещаясь в трех полях, которые соответствуют аркозам, грауваккам и аркозо-грауваккам (рис. 3 В). Песчаные породы, накопившиеся в келловей-оксфордский цикл осадкообразования , относятся к полимиктовым: аркозам с высоким содержанием кварца, аркозо-грауваккам и кварцевым грауваккам. Кварц, 100% 1 4 9 7 10 68 5 32 Обломки пород, Полевые шпаты 100% 100% Б Кварц, 100% 1 4 9 7 10 \ 68 5 32 Обломки пород, Полевые шпаты 100% 100% |

Рис. 3. Состав обломочной части песчаных и алевритовых пород.

(А – плинсбах-ааленского; Б – байосского; В – батского; Г – келловей-оксфордского циклов осадкообразования). Классификация песчаных и алевритовых пород юрского разреза юго-востока Нюрольской впадины: А – тоар-ааленского; Б – байосского; В – батского; Г – келловей-оксфордского циклов осадкообразования. Классификационные поля по Н.В. Логвиненко, 1987 г. Мономинеральные или мономиктовые породы: 1 – кварцевые; 2 – полевошпатовые; 3 – литоидные. Олигомиктовые породы: 4 – полевошпато-кварцевые; 5 – кварцевополевошпатовые; 6 – кварцево-литоидные. Полиминеральные породы: 7 – аркозовые; 8 – литоидные аркозы; 9 – граувакковые; 10 – породы смешанного состава – аркозо-граувакки [4].

Классификационные поля, в которые попадают фигуративные точки состава кластического материала (рис. 3 Г) сдвигаются в сторону уменьшения содержания обломков горных пород и увеличения содержания обломков кварца, наиболее устойчивых к истиранию.

Изменение обломочного петрофонда изученных кластических пород обусловлено, как региональной направленностью седиментогенеза, так и условиями седиментации. Региональный фактор, формирующий седиментофонд песчаников, связан с тектонической историей развития осадочного бассейна. Как известно, чехол Западно-Сибирской платформы представляет собой закономерно построенную толщу, в которой наблюдается определенная вертикальная периодичность повторения осадочных серий, отражающих смену трансгрессивных и регрессивных эпох. В пределах Нюрольского осадочного бассейна в плинсбах-волжском стратиграфическом интервале смена восходящих и нисходящих движений земной коры привела к формированию литолого-стратиграфических толщ [3]. Песчаные образования накапливались в этапы активизации тектонических процессов в периоды активного расчленения рельефа, заложения и развития гидросетей на континенте или на границе суши и моря при наступлении и длительной стабилизации морского режима. Колебательные движения земной коры влекли за собой смену областей питания и, как следствие, приводили к вариациям компонентного состава в песчаных породах разных пластов.

Плинсбах-ааленский цикл осадконакопления отвечает начальным этапам формирования нижнеплитного комплекса, времени существования в областях сноса горного рельефа и многочисленных останцов фундамента среди аккумулятивных равнин. Преобладание обломков пород и кварца над полевыми шпатами в обломочных породах этого времени объясняется как широким спектром источников сноса в условиях расчлененного рельефа, размывом кремнистых пород, перекрывающих палеозойские карбонатные отложения, так и меньшей устойчивостью к истиранию у полевых шпатов.

Байосский цикл связывается с эпохой стабилизации бассейна, значительной нивелировки горного обрамления, разрушения, сглаживания и исчезновения внутренних выступов кристаллического фундамента. За счет сокращения местных источников поступления терригенного материала и усиления значения удаленных питающих провинций, снижается количество кварца и кремнистых пород, и, соответсвенно возрастает роль полевых шпатов.

С батским временем связано заложение новых и обновление старых речных систем и, как следствие этого, возникновение новых областей сноса, усиление донной, а по мере развития рек и боковой эрозии. Транспортируемый обломочный материал в результате неоднократного перемыва и переотложения приобретает некоторую сортировку.

С позднебат-келловей-оксфордским временем связана смена континентального режима осадконакопления на прибрежно-морской. Как следствие этого, возрастает волновая обработка осаждающегося материала, что сказывается на изменении в составе компо- нентов обломочного материала в сторону улучшения его отсортированности, что выражено в более кучном расположении фигуративных точек.

Ассоциации акцессорных минералов.

Наиболее распространенными аллотигенными ак-цессориями юрского разреза, присутствующими во всех пластах, являются 6 (из 37 установленных минеральных видов) минералов: апатит, циркон, турмалин, гранат, пикотит, ильменит. В песчаных пластах разного времени они образуют минеральные ассоциации, по которым можно с достаточной степенью надежности коррелировать песчаные пласты. Для пластов из нижней части юрского разреза (Ю14-12) характерна ильме-нит-турмалиновая, для пласта Ю 10 – ильменит-апатит-турмалиновая, Ю9 – ильменит-апатит-пикотит-цирконовая, для Ю 14 и Ю 13 – апатит-ильменит-турмалиновая, для Ю1 2 – апатит-ильменит-турмалин-гранатовая, для Ю 11 – апатит-турмалин-ильменитовая ассоциация. Отдельные минералы встречаются в единичных зернах. Иногда в случаях их массового появления, можно проследить смену гидродинамической обстановки. Наиболее разнообразным составом акцес-сориев при прочих равных условиях отличаются песчаники, седиментация которых осуществлялась в активном гидродинамическом режиме и связана главным образом с прибрежно-морскими условиями. В них, наряду с указанными акцессорными минералами, в значительных количествах отмечается присутствие роговой обманки, шпинели, эпидота, сфена, флюорита, актинолита, корунда и др.

Ассоциации глинистых и слюдистых минералов.

Седиментогенные глинистые минералы в изученных породах практически не сохранены. Их присутствие обнаруживается под микроскопом в песчаных породах с раннедиагенетической карбонатной цементацией; в мелкозернистых песчаниках с плотным прилеганием зерен, в которых циркуляция растворов затруднена, или в тупиковых участках нефтенасыщенных песчаников, дальнейшее минеральное преобразование в которых приостановлено поступлением в коллектор нефти.

Глинистые минералы осадочного генезиса образуются из взвесей и фиксируются под микроскопом как изотропная бесформенная масса в виде пелитовой полиминеральной смеси. Диагностика минералов затруднена и производится только по данным рентгеноскопии, термического анализа и электронной микроскопии. Но и в данном случае мы имеем дело с минералами, уже измененными в той или иной степени более поздними процессами.

Состав глинистых седиментогенных минералов наиболее полно отражают глинистые породы, так как в непроницаемых глинах циркуляции вод не было, а происходил лишь отжим воды, и глинистые минералы сохранили свой состав или слабо его изменили с момента седиментации. Согласно результатам рентгеноструктурного анализа, в составе глин наличествуют гидрослюды (дифракционные линии 10,04; 4,98; 3,34 Ǻ), каолинит (7,08; 4,34 Ǻ), хлорит (14,1; 7,08; 4,72; 3,56 Ǻ) и смешанослойные образования типа гидрослюда-монтмориллонит. Те же минеральные виды фиксируются и на кривых нагревания глинистых пород: гидрослюды – по эндотермическим эффектам при температуре 110-180°С, 630-680°С (иногда в интервале 850-950°С) и экзотермическим – в интервале 300-400°С и 900-1000°С; хлорит – по эндотермическому эффекту в области 610-620°С; каолинит – по сочетанию эндоэффекта с максимумом около 550-600°С и экзоэффекта при температуре 950-1000°С. Такая устойчивая ассоциация может свидетельствовать как о едином источнике глинистых минералов для песчаноалевритовых и глинистых пород на протяжении всей юрской истории их образования, так и об общности их постседиментационных преобразований.

Обломки слюд играют в породах подчиненную роль. Количество их редко поднимается до 5%, наиболее обогащены слюдистым материалом породы ва-сюганской свиты, имеющие прибрежно-морское и морское происхождение. Слюды можно подразделить на две группы: а) светлые, близкие по свойствам к мусковиту и гидромусковиту и б) окрашенные, близкие по свойствам к биотиту и гидробиотиту.

Бесцветные пластинки мусковита, выделенные из тяжелой фракции песчаных пород, имеют форму изо-метричных или удлиненных чешуек со сломанными, иззубренными и загнутыми краями. Они в значительной степени изменены – гидратизированы, вследствие чего показатели преломления снижаются и укладываются в сравнительно узкий интервал значений (Ng ~ Nm=1,585-1,600 ± 0,002).

Биотит характеризуется крупночешуйчатой неправильной формой и желтовато-зеленым до густотравяного цветом с плеохроизмом в зеленых, реже бурых тонах. Показатели преломления минерала за счет хлоритизации и гидратизации также не соответствуют нормальному биотиту (Nm ~ Ng =1,585-1,605 ± 0,002, двупреломление 0,010-0,035).

Слюдистые минералы распределены в породах послойно ориентированно, образуя из скоплений мелких (до 0,15 мм) пластинок тонкие нитевидные прослойки, параллельные напластованию, а также встречаются в виде рассеянных зерен. Вследствие пластичности и хорошей способности к деформации, в ходе стадиального эпигенеза при повышении давления минерал отжимается в свободное поровое пространство, заполняя промежутки между зернами и выполняя поры.

Хлорит по оптическим данным относится к маложелезистым магнезиальным разностям типа прохлори-та и Mg-прохлорита (оптически положительный, Nm=1,615-1,635; двупреломление Δ =0,004-0,006) и встречается в неправильных и изометричных пластинках зеленого цвета.

Седиментогенные слюдистые и глинистые минералы являются сквозными и присутствуют как по всему разрезу, так и в породах разной фациальной принадлежности. Несмотря на то, что седиментогенный характер этих минералов в значительной мере затушеван дальнейшими минеральными преобразованиями, тем не менее, фациальный аспект выражается в том, что в песчаниках континентального генезиса содержание каолинита повышенное по сравнению с песчаниками прибрежно-морского происхождения, в которых возрастает роль гидрослюды и хлорита.

Органогенно-хемогенные ассоциации.

Органогенно-хемогенные ассоциации встречаются в песчаных породах мелководно-морского и прибрежно-морского генезиса васюганской свиты (нижнева-сюганская подсвита, пласты Ю 11 , Ю 12 ) и барабинской пачки. Отмечаются они и в более глубоководных осадках тогурской, георгиевской и баженовской свит, а также в средневерхнеюрских отложениях, имеющих континентальное происхождение и накопившихся в озерных котловинах. Представлены они тонковолокнистыми и микрокристаллическими модификациями арагонита и кальцита, замещающими остатки ископаемой фауны (иглокожих, пелеципод, белемнитов и т.д.). В баженовских аргиллитах кальцит встречается в виде тонкодисперсной примеси, где совместно с другими седиментогенными и раннедиагенетическими минералами (опалом, коллоидным фосфатным веществом, халцедоном, смешанослойными образованиями типа гидрослюда-монтмориллонит и др.) слагает основную матрицу породы.

Выводы. Седиментогенные ассоциации в породах юрского терригенного разреза зоны сочленения Пудинского мегавала и Нюрольской впадины представлены терригенными, акцессорными, глинистыми и слюдистыми минералами и органогенно-хемогенной ассоциацией. Формирование ассоциаций обусловлено как региональной направленностью седиментогенеза, так и условиями седиментации.

Список литературы Седиментогенные ассоциации юрского терригенного разреза юго-востока Нюрольской впадины

- Ежова А.В., Недоливко Н.М. Стратиграфия и корреляция отложений средней-верхней юры восточной части Нюрольской впадины//Проблемы стратиграфии мезозоя Западно-Сибирской плиты (материалы к Межведомственному стратиграфическому совещанию по мезозою Западно-Сибирской плиты): Сб. науч. тр./Под ред. Ф.Г. Гурари, Н.К. Могучевой. -Новосибирск: СНИИГГиМС, 2003. -С. 107-117.

- Ежова А.В. Расчленение осадочных толщ методом системного анализа на примере юрских отложений юго-востока Западно-Сибирской плиты//Вестник Томск. гос. универс. -Томск, 2003. -Вып. 3 (II). -С. 245-254.

- Казаков А.М., Девятов В.П., Смирнов Л.В. Стратиграфия и фации нижней-средней юры Томской области//Вопросы геологии и палеонтологии Сибири: Сборник трудов. -Томск: Изд-во ТГУ, 1977. -С. 72.

- Логвиненко Н.В. Петрография осадочных пород (с основами методики исследования): Учебник для студентов геол. спец. ВУЗов. -М.: Высшая школа, 1984. -416 с.