Секира "айбалта" из фондов Омского государственного историко-краеведческого музея

Автор: Бобров Леонид Александрович, Илюшин Борис Анатольевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнография народов Евразии

Статья в выпуске: 7 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрен боек уникального боевого топора (№ 3788), хранящийся в фондах Омского государственного историко-краеведческого музея (далее - ОГИКМ). Ранее данный экземпляр ударно-рубящего оружия не становился объектом специального научного исследования. Типологический анализ позволил атрибутировать рассматриваемый образец как секиру и соотнести с комплексом вооружения тюркских кочевников Центральной Азии Нового времени. Рост популярности секир среди номадов региона (начиная со второй половины XVIII в.) был обусловлен постепенным вытеснением из широкого военного обихода металлического защитного вооружения. Рубяще-режущий удар секиры не только дробил кости, но и разрезал кожный покров, оставляя длинные раны, приводившие к обильной кровопотере. Секиры с изогнутым С-образным лезвием (казахск. «айбалта», т. е. «лунный топор») были исключительно опасны для бездоспешных воинов противника, что и стало важнейшим фактором распространения данной разновидности ударно-рубящего оружия среди казахов, киргизов, узбеков и туркмен второй половины XVIII - XIX в. Отличительными особенностями рассматриваемой секиры является П-образный в сечении оттянутый вниз обух и широкий трапециевидный клинок с месяцевидным лезвием, концы которого отогнуты в стороны топорища. Проух бойка заклепан сверху специальной железной пластиной, снабженной двумя сквозными отверстиями, в которые вбивались гвозди, соединявшие боек и топорище. Клинок секиры украшен гравированными серебряными накладками, а «щечки» насада - серебряной насечкой. Сотрудники ОГИКМ датировали секиру концом XVIII - началом XIX в. Анализ конструкции, системы оформления, а также надписи на поверхности бойка позволили нам уточнить время его изготовления. Серебряная насечка была выполнена в 1876 г. Время изготовления самой секиры можно локализовать серединой 70-х гг. XIX в. Особенности конструкции и системы оформления секиры указывают на то, что она была выкована казахскими оружейниками. Наличие точной датировки позволяет считать рассматриваемый экземпляр ударно-рубящего оружия, в качестве эталонного образца при датировке и атрибуции секир кочевников региона.

Центральная азия, казахстан, ударно-рубящее оружие, боевыетопоры, секиры

Короткий адрес: https://sciup.org/147219397

IDR: 147219397 | УДК: 903.22

Текст научной статьи Секира "айбалта" из фондов Омского государственного историко-краеведческого музея

В фондах Омского государственного историко-краеведческого музея хранятся образцы ударно-рубящего оружия народов Центральной Азии позднего Средневековья и раннего Нового времени, представляющие значительный интерес для отечественных и зарубежных историков, этнографов и ору-жиеведов. Краткое описание данных предметов было выполнено авторами каталога «Культура казахов в коллекциях Омского

∗ Исследование проведено в рамках базовой части государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 2718).

Бобров Л. А. , Илюшин Б. А. Секира «Айбалта» из фондов Омского государственного историко-краеведческого музея // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 7: Археология и этнография. С. 249–254.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 7: Археология и этнография

Рис. 1 (фото) . Боек секиры из ОГИКМ (№ 3788): а – вид справа; б – вид слева (фото К. З. Ускенбай; без масштаба)

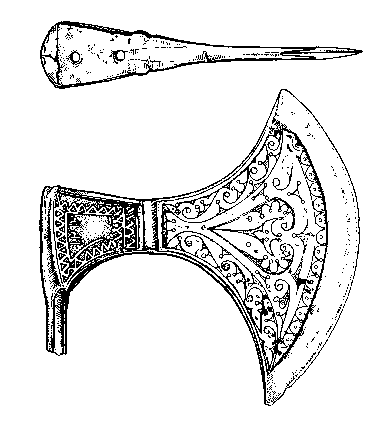

Рис. 2. Прорисовка конструкции и системы оформления бойка секиры из ОГИКМ (№ 3788) – вид сверху и справа (рисунок Л. А. Боброва; без масштаба)

государственного историко-краеведческого музея» [1995. С. 33, 34]. В настоящее время представляется возможным провести детальный типологический анализ боевых топоров и секир рассматриваемой серии, а также уточнить время их изготовления. Целью настоящей статьи является описание конструкции, системы оформления, а также датировка и атрибуция бойка секиры № 3788, приобретенного сотрудниками музея у А. С. Жукова в 1926 г.

По материалу изготовления боек относится к классу железных, по способу насада на топорище – к отделу проушных, по форме сечения – к группе плоскообушных, по форме клинка – к типу секир с трапециевидным клинком и С-образным (месяцевидным) лезвием. На основании особенностей декоративного оформления представляется возможным определить рассматриваемый образец как плоскообушную (вислообушную) секиру с украшенным орнаментированными серебряными накладками трапециевидным клинком и месяцевидным лезвием (рис. 1, 2). Данная разновидность ударно-рубящего оружия была известна среди тюркских кочевников Центральной Азии позднего Средневековья и раннего Нового времени под названием «айбалта» («лунный топор») [Ахметжан, 2007. С. 116].

Наиболее ярким элементом конструкции бойка секиры (длина – 13,3 см) является широкий массивный клинок с С-образным лезвием, концы которого отогнуты в сторону топорища (ширина лезвия – 13,5 см). Нижний конец лезвия срезан под прямым углом. Клинок плавно сужается от лезвия к выпуклой шейке (ширина – 2,7 см) и переходит в насад с плоским оттянутым вниз обухом (ширина – 2,9 см) и «щечками» подтрапециевидной формы (см. рис. 1). Нижняя часть обуха выкована в виде П-образной в сечении металлической планки, которая обеспечивала более надежное крепление бойка на топорище и защищала рукоять секиры от рубящих ударов оружия противника. Нижний конец планки обломан (длина сохранившейся части – 3,5 см). Проух подтреугольной формы заклепан с верхней стороны специальной железной пластиной с двумя сквозными отверстиями, в которые вбивались гвозди, соединявшие боек с деревянным топорищем (рис. 2).

Значительный интерес представляет декоративное оформление секиры. Большая часть клинка (за исключением полосы вдоль лезвия) покрыта тонкими серебряными пластинами, украшенными гравированным растительным и геометрическим орнаментом. Основу композиции на правой стороне клинка составляет сердцевидный «щит» с трехлепестковым бутоном в центре. С двух сторон сердцевидную фигуру обрамляет узор в виде стилизованных цветочных побегов, а со стороны лезвия – ряд полукруглых фестонов. По полю рисунка рассыпаны круглые «жемчужины» (рис. 1, а; 2). Левая сторона клинка оформлена схожим образом, однако в центре сердцевидного «щита» помещено изображение стрелы с тремя перекрестьями. По замыслу художника, силуэт стрелы формирует пара пышных листьев с фестончатым краем (рис. 1, б). Шейка бойка не орнаментирована, зато «щечки» покрывает узор, выполненный в технике серебряной насечки по металлу. Он представляет собой картуш из зубчатой ленты, в центр которого помещена надпись на арабском языке. На правой стороне бойка надпись сохранилась фрагментарно, в то время как на левой стороне секиры она читается весьма отчетливо (см. рис. 1, б).

Первый вариант датировки и атрибуции бойка из ОГИКМ был предложен составителями каталога «Культура казахов в коллекциях Омского государственного историко-краеведческого музея». По их мнению, «…использовался такой топор как оружие казахами в XVIII – первой половине XIX в. и как украшение интерьера жилища во второй половине XIX – начале XX в. Данный экземпляр изготовлен в конце XVIII – начале XIX в.» [Культура казахов…, 1995. С. 33]. Анализ конструкции и системы оформления секиры позволяет уточнить ее датировку и атрибуцию.

Топоры с месяцевидным лезвием в целом не характерны для комплекса ударно-рубя-щего оружия тюркских и монгольских кочевников раннего и развитого Средневековья 1. Находки секир, время бытования которых относится к данному периоду, крайне редки [Горелик, 2002. С. 66. Рис. 6]. Резкий рост популярности этого вида удар-но-рубящего оружия среди номадов Центральной Азии пришелся на вторую поло- вину XVIII – XIX вв. Он был обусловлен постепенным выходом металлического доспеха из военного обихода народов региона.

Функционал боевого топора зависит от особенностей конструкции бойка, длины и формы топорища, наличия дополнительных проникателей на обухе и т. д. Важнейшим фактором, влияющим на боевые свойства ударно-рубящего оружия, является ширина лезвия и форма клинка. Так, например, узколезвийные топоры с клинком подпрямоугольной и удлиненно-треугольной формы в эпоху Древности и Средневековья традиционно применялись для поражения противника, одетого в металлический доспех. Удар узколезвийного топора обладал рубяще-рас-калывающим действием. Он буквально «вскрывал» вражеский доспех, нанося опасные глубокие раны. По мере возрастания ширины лезвия, раскалывающие свойства топора снижались, а рубящие и дробящие, напротив, возрастали. Топоры с широким и тяжелым трапециевидным клинком представляли значительную угрозу как для панцирных, так и для легковооруженных воинов противника. Удар такого топора мог и не расколоть вражеские латы, но сминал и деформировал панцирное покрытие, травмировал тело и дробил кости. Наконец, секиры с широким полукруглым лезвием позволяли наносить не только рубящие, но и рубяще-режущие удары, исключительно опасные для воинов, лишенных защитного вооружения. Удар секиры не только перерубал и дробил кости, но и разрезал кожный покров, оставляя длинную рану, приводившую к обильной кровопотере [Горелик, 1993. С. 41, 42; Ахметжан, 2007. С. 114–117; Бобров, Худяков, 2008. С. 320].

Анализ ударно-рубящего оружия народов Центральной Азии XVIII–XIX вв. свидетельствует, что в условиях сокращения численности панцирников на полях сражений «бронебойные» разновидности боевых топоров, снабженных узким клинком удлиненно-треугольной формы (казахск. «ша-кан»), начали терять свою былую популярность. Лидирующие позиции в комплексе ударно-рубящего оружия кочевников региона постепенно занимают универсальные топоры «балта» и секиры «айбалта» с С-образным лезвием 2.

Сопоставление бойка секиры из ОГИКМ с боевыми топорами и секирами азиатских народов эпохи Средневековья и раннего Нового времени показало, что по своей конструкции и системе оформления рассматриваемый образец наиболее близок у ударно-рубящему оружию тюркских кочевников Центральной Азии второй половины XVIII – XIX в. Так, в частности, сочетание трапециевидного клинка с месяцевидным лезвием насада, увенчанного металлической «крышкой», прикрывающей отверстие проуха и оттянутого вниз обуха, характерно для се-кир-«айбалта» казахских и киргизских кочевников данного исторического периода [Ахметжан, 2007. С. 122]. При этом П-об-разная планка, в которую переходит обух секиры из ОГИКМ, несколько длиннее, чем на большинстве ее аналогов (особенно с учетом того, что нижний конец планки бойка из ОГИКМ обломан). Наиболее вероятно, что мастер, изготовивший секиру, хотел совместить в одном конструктивном элементе традиционный для топоров региона оттянутый вниз обух и металлическую «пожили-ну» на задней стороне топорища, в задачи которой входила защита рукояти от рубящих ударов оружия противника [Там же. Рис. 6, 6а].

Накладки на клинок боевого топора в виде орнаментированных серебреных пластин, украшенных в технике гравировки, встречаются на изделиях центральноазиатских оружейников относительно редко 3. Большинство топоров и секир, в которых был использован подобный технологический и оформительский прием, изготовлено казахскими ремесленниками второй половины XVIII – XIX в. Что касается самого орнамента, то он имеет многочисленные аналоги среди позднесредневекового оружия народов региона. Так, например, гравированный узор в виде широких листьев с фестончатым краем, перемежающихся круглыми «жемчужинами», фиксируется на казахском топоре типа «шакан» из ЮКОИКМ (ЮКОМ

КП 43), а также на казахском или ойратском шлеме из ВИМАИВиВС [Анисимова, 2013. С. 276, 277] 4. Полукруглые фестоны вдоль лезвия бойка встречаются на клинке казахского топора-«балта» из РЭМ [Маргулан, 1986. С. 167]. Сердцевидный щит с трехлепестковым бутоном в центре изображен на поверхности другого казахского топора-«балта», хранящегося в фондах ОГИКМ (ОМК 3659). Арабские надписи на поверхности бойка ударно-рубящего оружия региона – достаточно редкое явление, однако они фиксируются на некоторых казахских секирах-«айбалта» рассматриваемого исторического периода [Ахметжан, 2007. С. 123. Рис. 4–6]. Наконец, окантовочный орнамент в виде зубчатой ленты типичен для боевых топоров и секир, изготовленных казахскими ремесленниками XVIII–XIX вв. [Маргулан, 1986. С 165, 175; Курылев, 1978; Кушкумба-ев, 2001; Ахметжан, 2007. С 120–121]. Таким образом, по совокупности конструктивных признаков и особенностям оформления бойка из ОГИКМ представляется возможным отнести его к числу изделий казахских мастеров.

Важную роль в датировке секиры из ОГИКМ играет надпись на «щечках» ее насада: в ней содержится дата «1293 год хиджры», что соответствует 1876 г. по григорианскому календарю 5. Наиболее вероятно, что именно в этом году была выполнена серебряная насечка на поверхности бойка секиры. Скорее всего, незадолго до этого казахскими оружейниками была выкована и сама секира, время изготовления которой можно локализовать серединой 70-х гг. XIX в.

Список литературы Секира "айбалта" из фондов Омского государственного историко-краеведческого музея

- Анисимова М. А. Оружие Востока XV - первой половины XX века: из собрания Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. СПб.: Атлант, 2013. 527 с.

- Ахметжан К. С. Этнография традиционного вооружения казахов. Алматы: Алматыкитап, 2007. 216 с.

- Бобров Л. А., Худяков Ю. С. Вооружение и тактика кочевников Центральной Азии и Южной Сибири в эпоху позднего Средневековья и Нового времени (XV - первая половина XVIII вв.). СПб., 2008. 770 с.

- Горелик М. В. Оружие древнего Востока (IV тысячелетие - IV в. до н. э.). М.: Наука, 1993. 349 с.

- Горелик М. В. Армии монголо-татар X- XIV вв. Воинское искусство, снаряжение, оружие. М.: Восточный горизонт, 2002. 84 с.

- Культура казахов в коллекциях Омского государственного историко-краеведческого музея. Томск: Изд-во ТГУ, 1995. 187 с.

- Курылев В. П. Оружие казахов // Сборник Музея антропологии и этнографии. Ленинград, 1978. Вып. 34. С. 4-22.

- Кушкумбаев А. К. Военное дело казахов в XVII-XVIII веках. Алматы: Дайк-Пресс, 2001. 172 с.

- Маргулан А. Х. Казахское народное прикладное искусство. Алматы: Онер, 1986. Т. 1. 256 с.

- LaRocca D. Warriors of the Himalayas. Rediscovering the Arms and Armor of Tibet. New York: Yale Univ. Press, 2006. 307 p.