Селекционно-генетическое улучшение сои по биохимическим признакам семян

Автор: Кочегура А.В., Зеленцов С.В., Мошненко Е.В., Петибская В.С.

Статья в выпуске: 2 (133), 2005 года.

Бесплатный доступ

Селекционногенетическое улучшение сои по биохимическим признакам семян А.В. Кочегура, С.В. Зеленцов, Е.В. Мошненко., В.С Петибская, «МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ. Научно-технический бюллетень», ВНИИМК, 2005, вып. 2 (133) В результате селекции сои на повышение содержания белка и снижение трипсинингибирущей активности создана группа сортов сои с пониженной ТИА и повышенным содержанием в семенах белка. Улучшенный биохимический состав семян сортов Фора и Веста позволили рекомендовать их как специальные сорта для пищевого использования. Впервые в России создан супервысокобелковый и низкоингибиторный сорт сои Валента, позволяющий получать 4749 %, а в отдельные годы до 50 % белка. Представленные данные подтверждают достоверность теоретических прогнозов на основе закона гомологических рядов.

Короткий адрес: https://sciup.org/142150729

IDR: 142150729 | УДК: 633.853.52:575.113:581.19

Текст научной статьи Селекционно-генетическое улучшение сои по биохимическим признакам семян

Соя – важнейшая белково-масличная культура мирового земледелия, получившая в настоящее время широкое распространение. В настоящее время трудно назвать страну, которая бы в той или иной мере не использовала бы сою или продукты её переработки (Енкен, 1959; Жуковский, 1964; Brooks, 1966; Hymowitz, 1970; Бабич, 1993).

Высокие объёмы производства сои в мире, составившие в 2004 г. 206 млн. 410 тыс. тонн обусловлены её уникальным биохимическим составом и широчайшей многофункциональностью, что обеспечивает значительные преимущества по сравнению с другими сельскохозяйственными культурами (Norman, 1978; Лещенко и др., 1987; ФАО, 2004).

Тем не менее, сохраняется необходимость дальнейшей селекционно-генетической работы по улучшению биохимического состава семян сои.

В настоящее время возникла необходимость создания специальных сортов сои пищевого использования, что было связано с развитием в конце ХХ века в России индустрии по производству соевых пищевых продуктов. По данным Шершнева с соавторами (1998), с середины 90-х годов в США непосредственно на продовольственные цели используется около 4 % всего производимого зерна этой культуры. В этой стране выпускается около 300 тыс. т различных белковых пищевых добавок, из них 25 % текстурированный белок. Продукты, получаемые в результате глубокой переработки зерна сои, широко используются в системе здорового и рационального питания (Мессина и др., 1994).

Кроме этого, ставилась задача упростить использование сои в кормлении животных и птицы непосредственно в хозяйствах. При этом основной целью было выведение качественно новых сортов сои, семена которых можно было бы включать в корма в натуральном виде, то есть без термической обработки. Предполагалось, что использование более высокобелковых семян сои позволит балансировать корма по белку меньшим их количеством и за счёт этого снизить негативный суммарный эффект антипитательных компонентов семян.

Материалы и методы. В качестве исходного материала для селекции использованы образцы мировой коллекции сои ВИР, сорта и селекционные линии ВНИИМК и других научных учреждений. Посев, фенологические наблюдения, оценку и анализы селекционного материала проводили по методикам Государственной комиссии по испытанию и охране селекционных достижений, а также принятым во ВНИИМК методам.

Полевые эксперименты были заложены на полях селекционного севооборота ВНИИМК с соблюдением принятой в Краснодарском крае технологии возделывания сои. При выполнении полевых и лабораторных исследований наблюдения за растениями, их измерения и учёты проводили в соответствии с методическими указаниями по селекции сои, принятой во ВНИИМК (Мякушко и др., 1981).

Для изучения динамики содержания белка и масла, а также активности ингибиторов трипсина (ТИА) анализировали перспективные высокобелковые сортообразцы. Для этого каждые 5 дней, начиная с 25-го дня после зацветания узлов среднего яруса и до полной спелости, отбирали для анализа созревающие семена.

Все биохимические анализы проводили в отделе биохимии ВНИИМК. Оценку видов, сортов, линий, коллекционных сортообразцов и индивидуальных элитных растений сои на содержание белка, масла и трипсинингибирующей активности белка проводили на инфракрасном анализаторе ИК-4500. Жирно-кислотный состав масла определяли методом газожидкостной хроматографии.

Результаты и обсуждение. С 90-х годов ХХ века улучшение питательной ценности семян сои стало одним из важнейших направлений в селекции сои во ВНИИМК. Эта работа была инициирована развитием индустрии по переработке сои в пищевые продукты. Поскольку для этих целей использовали семена обычных сортов культуры, не обеспечивающих высоких потребительских качеств получаемых продуктов, было решено предложить специальные сорта с улучшенными пищевыми достоинствами для производства соевых молочных продуктов, консервирования, получения концентратов соевого белка и т. д.

Одновременно с этим была поставлена задача по созданию сортов сои с улучшенным биохимическим составом для использования их в кормлении животных и птицы. Поскольку в кормопроизводстве получили большое распространение необезжиренное зерно сои и продукты его переработки, то, естественно, по содержанию белка они уступали жмыху или шроту, у которых масло частично или полностью удалено. Селекция высокобелковых сортов должна была повысить эффективность использования зерна сои в кормлении всех видов животных непосредственно в условиях хозяйств. Применение сортов с пониженной активностью антипитательных веществ – ингибиторов трипсина, должно было способствовать уменьшению энергетических затрат на тепловую обработку сои, а при определённых условиях – использованию на корм зерна сои в сыром (не прошедшем термообработку) виде.

Первый этап работы по селекции сортов сои с улучшенными биохимическими характеристиками семян был инициирован нами во ВНИИМК в 1988 г. с поиска исходных форм, обладающих пониженной трипсинингибирующей активностью семян.

Оценка коммерческих сортов сои, возделываемых на территории Краснодарского края, показала, что их ТИА в среднем составляет 22,9 мг/г. Все исследуемые сорта хорошо отработаны по комплексу хозяйственно ценных признаков, однако различия между ними по активности ингибиторов трипсина были значительны (табл. 1).

Таблица 1 – Активность ингибиторов трипсина в семенах промышленно возделываемых сортов сои (в мг/г)

ВНИИМК, КСИ, 1993-1995 гг.

|

Сорт |

Год |

Среднее за 3 года |

||

|

1993 |

1994 |

1995 |

||

|

Ходсон |

24,6 |

24,6 |

24,0 |

24,4 |

|

Лань |

23,2 |

23,3 |

23,3 |

23,3 |

|

Быстрица 2 |

21,1 |

24,1 |

21,5 |

22,2 |

|

Руно |

22,7 |

23,8 |

23,7 |

23,4 |

|

Юг-30 |

26,1 |

25,3 |

25,1 |

25,5 |

|

Ладья |

21,6 |

19,3 |

21,9 |

20,9 |

|

Волна |

20,5 |

21,3 |

20,8 |

20,9 |

|

НСР 05 |

2,1 |

2,4 |

2,0 |

- |

Максимальные различия по этому признаку достигали 4,6 мг/г, при этом наиболее высоким уровнем ТИА отличались сорта Юг-30 и Ходсон, а самыми низкоингибиторными были сорта Ладья и Волна.

Широкий диапазон варьирования трипсинингибирующей активности обнаружен при многолетнем изучении более чем 800 коллекционных образцов сои различного происхождения. Максимальные различия между образцами достигали 26,5 мг/г при крайних значениях признака 11,5 и 38,0 мг/г. Низкой ТИА, как правило, отличались коллекционные образцы, плохо адаптированные к условиям выращивания. Они характеризовались низкой урожайностью семян, низкорослостью, растрескиванием бобов при созревании.

Ранее неоднократно высказывались предположения, что высокая активность ингибиторов трипсина у сои является результатом эволюционного отбора, как способ защиты растений от поражения патогенной микрофлорой и поедания животными и птицами (Валуева, Мосолов, 2002). Однако в наших исследованиях не было обнаружено связи ТИА с устойчивостью к одной из наиболее распространённых в зоне Западного Предкавказья болезней – ложной мучнистой росе Peronospora manсhurica (Naum . ) Syd. ex Gäum. (син. P. sojae Lehman & Wolf), а также к наиболее распространенному вредителю – паутинному клещу Tetranychus urticae Koch. (Шабалта и др., 1996). К тому же, предположение о роли ингибиторов трипсина, как фактора, обеспечивающего защиту видов рода Glycine , опровергается данными о том, что практически все исследованные нами дикорастущие виды сои подродов Soja и Glycine отличаются более низким уровнем трипсинингибирующей активности, по сравнению с культурной соей.

На основе статистического анализа всего массива данных была установлена значительная корреляционная связь между ТИА и основными биохимическими компонентами зерна сои. Так, коэффициенты корреляции между активностью ингибиторов трипсина и содержанием белка варьировали от r = -0,44 до r = -0,90; между активностью ингибиторов и содержанием масла – от r = 0,76 до r = 0,98. Не обнаружено существенной связи между ТИА и содержанием серосодержащих аминокислот и лизина.

Эксперименты показали также, что при оптимальном сроке сева между трипси-нингибирующей активностью и урожайностью корреляционная связь была положительной и составила от r = 0,53 до r = 0,79.

В целом в результате проведения скрининга коллекции было установлено, что в имеющемся в нашем распоряжении генофонде сои содержание белка варьировало от 36 до 48 %, масла – от 15 до 24 %, трипсинингибирующая активность – от 11,5 до 38,0 мг/г. В результате многолетней оценки коллекционного материала были выделены образцы сои, характеризующиеся благоприятным сочетанием интересующих признаков (табл. 2).

Таблица 2 – Перспективные низкоингибиторные коллекционные образцы сои

ВНИИМК, ПИМ, 1992-1995 гг.

|

Генотип |

Трипсинингиби-рующая активность, мг/г |

Содержание в семенах, % |

Масса 1000 семян, г |

|

|

белка |

масла |

|||

|

Ходсон (стандарт) |

23,5 |

40,2 |

22,3 |

174 |

|

0240 |

16,8 |

43,4 |

17,7 |

263 |

|

Т-245 |

15,7 |

45,8 |

17,4 |

286 |

|

Sioux |

12,6 |

46,9 |

17,3 |

120 |

|

Р-73-9 |

11,9 |

47,5 |

17,3 |

101 |

Самыми низкоингибиторными оказались сортообразцы Р-73-9 и Sioux. Их ингибиторная активность была в 2 раза ниже, чем у стандартного сорта Ходсон. Низкий уровень ТИА у этих образцов сопровождался высоким уровнем белка, превышающим контрольный сорт на 6,7-7,3 % (абсолютных). Однако сортообразцы Sioux и Р-73-9 отличались раннеспелостью, очень низкой урожайностью семян, тёмной окраской их оболоч- ки и высокой степенью пигментированности, а также высокой степенью растрескивае-мости бобов, что существенно усложняет селекционно-генетическую работу с ними.

Пониженной активностью ингибиторов трипсина характеризовались позднеспелые сортообразцы Т-245 и 0240. По массе 1000 семян эти образцы значительно превышали стандарт – сорт Ходсон. Они также отличались повышенным содержанием белка и имели повышенную, по сравнению с Sioux и Р-73-9, урожайность. Генотипы Т-245 и 0240 также имели признак растрескиваемости бобов, вызывающий необходимость незамедлительной уборки семян сразу после достижения фазы физиологической спелости. При этом семена сортообразца Т-245 имели чёрно-зелёную окраску оболочки, а семена сортообразца 0240 – светло-жёлтую.

В целом, все 4 выделенных низкоингибиторных сортообразца, несмотря на наличие целого ряда отрицательных доминантных признаков в их геномах, пригодны для селекционно-генетической работы с ними.

Для изучения динамики содержания белка и масла, а также активности ингибиторов трипсина были проанализированы все выделенные перспективные высокобелковые сортообразцы: Юг-30, Ходсон, 0240, Sioux и Р-73-9.

Экспериментальные данные показали, что по мере накопления сухих веществ в семенах, в них увеличивается количество белка, масла и ТИА. Коэффициенты корреляции между средней массой развивающегося семени и этими показателями составили соответственно 0,99, 0,96 и 0,87.

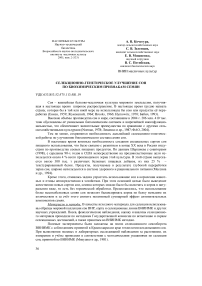

Было установлено, что темпы накопления основных биохимических компонентов в течение роста и развития семян сои были неодинаковы. У высокомасличного и низкобелкового сорта Юг-30 процесс образования масла нарастал вплоть до полной спелости и находился на высоком уровне, тогда как темп накопления белка стал снижаться уже после 40-го дня после образования завязи бобов (рис. 1 а ).

Рисунок 1 – Динамика основных биохимических компонентов в процессе развития семян сои на примере сортов Юг-30 и 0240

У высокобелковых и низкомасличных сортообразцов на примере сорта 0240 наблюдалась обратная закономерность: процесс синтеза белка сохранял положительную динамику вплоть до полной спелости (см. рис. 1 б ).

Экспериментальные данные показали, что характер динамики ТИА в полной мере соответствует характеру изменения масличности семян (r = 0,99) и обратно коррелирует с изменчивостью содержания общего белка (r = -0,94).

Низкоингибиторные сортообразцы Sioux и Р-73-9 характеризовались тем, что пик ингибиторной активности в них достигался раньше, имел меньшую величину, а накопление общего белка заканчивалось позже и достигало большей величины, чем у высокоингибиторных сортов Юг-30 и Ходсон.

Многочисленные наблюдения, проведенные нами в 1993-1997 гг., показали, что в зрелых семенах сои также проявляется отрицательная зависимость между ТИА и содержанием общего белка (от r = -0,44 до r = -0,99) и более высокая, но положительная связь ТИА с содержанием масла (от r = 0,76 до r = 0,98).

Уровень активности ингибиторов в зрелых семенах зависел от величины и направленности процессов накопления белка и масла в процессе созревания. В тех сортах, в которых изначально синтез общего белка шел интенсивнее и заканчивался позже, а синтез масла снижал темпы после середины периода налива семян, достигая невысокого уровня, трипсинингибирующая активность была понижена.

В целом сорта сои с генетически обусловленным пониженным содержанием ингибиторов трипсина характеризовались тем, что в их зерне накопление общего белка в процессе развития семени происходило более высокими темпами и длилось вплоть до полной спелости. При этом накопление масла у таких сортов сокращалось уже на 4045-й день после зацветания. Для сортов с повышенной ТИА было характерно пониженное содержание белка, более раннее снижение темпов его накопления в процессе роста и развития, и одновременно повышенное содержание масла, а также интенсивные темпы его накопления вплоть до полной спелости.

Выделенные нами в коллекции низкоингибиторные сортообразцы 0240 и Sioux в течение ряда лет включались в скрещивания с высокопродуктивными технологичными сортами с целью получения рекомбинантных форм, которые наряду с пониженной трип-синингибирующей активностью и высоким содержанием белка в семенах обладали бы хорошим комплексом других хозяйственно ценных признаков.

В результате селекционной работы к 1995 г. было выделено более 120 линий F5 с активностью ингибиторов трипсина от 13 до 18 мг/г. Лучшие по основным хозяйственно ценным признакам линии приведены в табл. 2.

Таблица 2 – Биохимическая характеристика лучших низкоингибиторных линий

ВНИИМК, 1995 г.

|

Родительские формы, гибридные комбинации |

Трипсинингибирующая активность, мг/г |

Содержание в семенах, % |

|

|

белка |

масла |

||

|

Ходсон (стандарт) |

24,0 |

40,2 |

22,8 |

|

Р-73-9 |

10,3 |

48,8 |

16,2 |

|

0240 |

15,7 |

44,5 |

17,2 |

|

УСХИ-6 |

22,0 |

41,8 |

21,7 |

|

Руно |

23,7 |

40,8 |

22,2 |

|

Fred |

25,3 |

39,8 |

23,3 |

|

0240 X УСХИ-6 |

12,0 |

45,8 |

14,9 |

|

0240 X УСХИ-6 |

12,4 |

47,3 |

15,7 |

|

Ходсон X Р-93-9 |

13,0 |

45,1 |

16,1 |

|

Руно X 0240 |

13,4 |

46,8 |

16,8 |

|

0240 X Ходсон |

13,6 |

46,8 |

16,1 |

|

0240 X Fred |

14,0 |

46,6 |

16,4 |

Большинство из выделенных линий получены при скрещивании селекционных сортов с образцом 0240. Из всех коллекционных источников низкой активности ингибиторов трипсина геном этого образца содержал наименьшее число доминантных отрица- тельных признаков, что и определило его частое использование в качестве родительской формы.

Следует отметить, что все низкоингибиторные линии отличались повышенным содержанием белка в семенах, что повышает их кормовые и пищевые достоинства, а также позволяет предположить сцепленное наследование этих признаков.

В результате при скрещивании образца 0240 с сортом Fred была выделена линия Л-317, отличающаяся пониженной растрескиваемостью бобов и увеличенной продуктивностью по сравнению с родительской формой 0240. На основе этой линии был создан первый отечественный низкоингибиторный сорт сои пищевого использования – Фора.

Растения сорта Фора относительно низкорослы, их высота обычно не превышает 70 см. Нижние бобы располагаются от поверхности почвы на высоте 13-15 см. Тип роста растений детерминантный – главный стебель заканчивается крупной кистью с 1015 бобами. Главный и боковые побеги толстые, повышенной грубости. Куст средней плотности, на одном растении образуется 3-6 ветвей. Опушение растений серое. Листья тройчатые, крупные, овальной формы с заострённым кончиком, тёмно-зелёной окраски. Цветки крупные, собраны в кисти по 3-6 штук в каждой. Окраска венчика цветка белая. Бобы большого размера, преимущественно двусемянные. Форма боба слабоизогнутая, окраска створок при созревании светло-коричневая. Семена крупные, удлинённой формы. Окраска семенной оболочки жёлтая, матовая, без пигментации. Семенной рубчик крупный, хорошо выражен, овально удлинённый, светло-коричневой окраски.

Сорт среднеспелый, вегетационный период 124-127 дней. Семенная продуктивность несколько пониженная и составляет 2,24-2,73 т/га. Требует особого внимания при уборке, так как даже при незначительном перестое бобы могут растрескиваться. Высокоустойчив к пепельной гнили.

От обычных сортов зернового типа сорт Фора отличается крупносемянностью (масса 1000 штук 250-300 г), повышенным содержанием белка (43,4-44,8 %). Трипсининги-бирующая активность нового сорта варьирует в зависимости от условий года и составляет 16,3-17,9 мг/г при 22-24 мг/г у обычных сортов. Содержит пониженное количество масла в семенах – 16,1-17,4 %.

Биохимические достоинства семян сорта Фора удачно сочетаются с повышенной крупностью семян, их хорошей набухаемостью, светлой окраской семенной оболочки без признаков пигментации и светлоокрашенным рубчиком. Сочетание всех этих признаков у нового сорта позволило рекомендовать его в качестве специального сорта для пищевого использования.

Практическим подтверждением этому являются результаты использования семян сорта Фора для консервирования. Совместно со специалистами КНИИ хранения и переработки сельхозпродукции (г. Краснодар) были изготовлены пробные партии консервов из семян сортов Фора и Ходсон по известной рецептуре. Пробные партии консервов из сорта Фора практически не содержали ингибиторы трипсина и обладали высокими потребительскими качествами (Патент РФ на способ производства консервов из сои № 2105482).

Наилучшие потребительские качества консервов (самая низкая ТИА, мягкая, нежная консистенция, повышенное содержание белка) во всех случаях показали образцы, изготовленные из семян сои сорта Фора.

Проведённые испытания семян сорта Фора в нескольких фирмах, специализирующихся на производстве соевых молочных продуктов, показали, что для этих целей сорт также является непревзойдённым. Он обеспечивает повышенное содержание сухих веществ в готовой продукции, высокие вкусовые качества и привлекательный товарный вид.

С 1996 г. этот сорт был передан на государственное испытание, а с 1998 г. был включен в Государственный реестр селекционных достижений и допущен к использованию в производстве в зоне Северного Кавказа (А. с. № 29222). Однако широкого распространения сорт Фора в производстве не получил из-за сохраняющегося в его геноме доминантного признака слабой устойчивости к растрескиванию бобов при созревании. Несмотря на это, сорт Фора до настоящего времени остаётся сортом-эталоном с непревзойдёнными вкусовыми качествами семян и по этой причине он широко используется в селекционном процессе.

В период 1997-1999 гг. в конкурсном испытании изучалась линия Л-983, выделенная из гибридной комбинации 0240 X УСХИ-6. По вкусовым качествам и биохимическому составу семян эта линия оказалась близка к сорту Фора, однако превышала его по урожайности. Под названием «Веста» в 1999 г. эта линия была передана на государственное сортоиспытание.

Веста является сортом пищевого использования. От обычных сортов зернового типа отличается крупносемянностью (масса 1000 штук 230-260 г), повышенным содержанием белка (42,4-44,1 %) и пониженной активностью ингибиторов трипсина (17,219,8 мг/г). Содержит пониженное количество масла в семенах – 17,4-19,1 % (табл. 3).

Таблица 3 – Характеристика высокобелковой линии Л-283 (Веста)

ВНИИМК, КСИ, 1997-1999 гг.

|

Признак |

Веста (Л-283) |

Фора |

||||||

|

1997 г. |

1998 г. |

1999 г. |

среднее за 3 года |

1997 г. |

1998 г. |

1999 г. |

среднее за 3 года |

|

|

Урожайность, т/га |

3,40 |

1,66 |

2,37 |

2,48 |

2,15 |

1,03 |

1,91 |

1,70 |

|

НРС 05 0,16 0,14 0,16 |

||||||||

|

Вегетац. период, дни |

139 |

123 |

126 |

129 |

139 |

123 |

126 |

129 |

|

Высота растений, см |

80 |

72 |

72 |

74,7 |

54 |

53 |

47 |

51 |

|

Масса 1000 семян, г |

265 |

193 |

233 |

230 |

296 |

213 |

294 |

268 |

|

Содержание белка в семенах, % |

44,1 |

43,9 |

42,4 |

43,5 |

44,7 |

44,1 |

44,5 |

44,4 |

|

ТИА, мг/г |

17,2 |

17,1 |

19,8 |

18,0 |

15,1 |

15,8 |

16,2 |

15,7 |

Сорт среднеспелый, в типичные по увлажнению годы его вегетационный период составляет 123-126 дней. Семенная продуктивность выше, чем у сорта Фора и составляет 2,5-3,0 т/га; во влажные годы, достигая 3,4 т/га.

Высота растений сорта Веста составляет 70-80 см. Нижние бобы располагаются от поверхности почвы на высоте 13-15 см. В отличие от сорта Фора устойчив к растрескиванию бобов. Тип роста растений детерминантный – главный стебель заканчивается крупной кистью. Сорт высокоустойчив к полеганию. Главный и боковые побеги толстые, повышенной грубости. Куст средней плотности, на одном растении образуется 3-6 ветвей. Опушение растений – серое. Семена крупные, удлинённой формы. Окраска семенной оболочки жёлтая, матовая, без пигментации. Семенной рубчик крупный, хорошо выражен, овально-удлинённый, светло-коричневой окраски. Высокоустойчив к бактериозам и ложной мучнистой росе.

Сорт сои Веста внесён в Государственный реестр селекционных достижений и допущен к использованию в производстве в зоне Северного Кавказа с 2002 г. (А. с. № 33494). Рекомендуется к использованию при производстве соевых пищевых молочных продуктов и для консервирования.

Многолетние исследования гибридных комбинаций с участием родительской формы 0240 показали, что максимальное содержание белка у гибридных линий не превышает 44-45 %. При этом высокий уровень белка в семенах, как правило, сопровождается наличием сниженной продуктивности растений и повышенной растрескиваемости бобов, что позволяет предположить наличие корреляции между высоким содержанием белка и растрескиваемостью у формы 0240.

С целью разрыва предполагаемой связи нами была проведена серия скрещиваний высокобелковых гибридных комбинаций с другими сортами: Юг-30, Лань, Ходсон, Быст-рица 2.

В F4 была выделена гибридная комбинация Юг-30 X (0240 X Fred), у которой на фоне повышенного содержания белка отсутствовал признак растрескиваемости. Из этой гибридной комбинации был выделен целый ряд линий, которые прошли всестороннюю оценку в предварительном и конкурсном сортоиспытаниях.

Лучшая в гибридной комбинации Юг-30 X (0240 X Fred), селекционная линия Л-784 в течение нескольких лет стабильно накапливала в семенах 43,0-44,5 % белка, при этом её урожайность и масличность находились на уровне сортов со средними значениями этих признаков (табл. 4).

Таблица 4 – Характеристика высокопродуктивной высокобелковой линии Л-784

ВНИИМК, КСИ, 1998-2001 гг.

|

Признак |

Л-784 (Юг-30 X (0240 X Fred)) |

Быстрица 2 (стандарт) |

||||||||

|

1998 |

1999 |

2000 |

2001 |

среднее |

1998 |

1999 |

2000 |

2001 |

среднее |

|

|

Урожайность, т/га |

1,22 |

2,48 |

1,42 |

1,05 |

1,54 |

1,03 |

2,13 |

1,38 |

0,99 |

1,38 |

|

НСР 05 0,14 0,24 0,22 0,12 |

||||||||||

|

Вегетационный период, дни |

95 |

112 |

104 |

103 |

103,5 |

93 |

112 |

103 |

111 |

104,8 |

|

Масса 1000 семян, г |

93 |

121 |

101 |

97 |

103 |

103 |

144 |

132 |

124 |

126 |

|

Содержание белка, % |

44,8 |

44,5 |

43,9 |

42,9 |

44,0 |

42,7 |

43,5 |

42,4 |

43,2 |

43,0 |

|

Содержание масла, % |

20,0 |

21,1 |

21,1 |

21,1 |

20,8 |

21,4 |

21,4 |

21,4 |

20,8 |

21,2 |

|

ТИА, мг/г |

16,3 |

19,1 |

19,2 |

20,6 |

18,8 |

18,5 |

19,6 |

20,1 |

19,8 |

19,5 |

По данным конкурсного испытания за 1998-2001 гг., линия Л-784, имея равный с сортом-стандартом Быстрица 2 вегетационный период, превысила его не только по содержанию белка, но и по урожайности семян, а в конечном итоге по сбору белка с гектара в среднем на 115 кг, или на 13 %. Поскольку линия Л-784 не отличается крупносемянностью и особо привлекательным внешним видом, её семена можно использовать в качестве сырья при получении соевой муки, концентратов, изолятов и текстуратов белка.

Уникальность данной линии заключается в том, что высокое содержание белка сочетается с высокой продуктивностью растений.

С целью дальнейшего увеличения содержания белка в семенах относительно достигнутого уровня 44-45 % в программу скрещиваний были вовлечены еще более низкоингибиторные, а следовательно, и более высокобелковые исходные формы Р-73-9 и Sioux. Эти образцы скрещивали с линиями, выделенными из гибридных комбинаций с участием высокобелковых родительских форм 0240 и Фора. В результате ступенчатых скрещиваний течение целого ряда лет нами был создан богатый селекционный материал, в котором выделен ряд линий с изменённым биохимическим составом и ценным сочетанием его с другими признаками.

Наиболее перспективной по содержанию белка в семенах и активности ингибиторов трипсина оказалась гибридная комбинация Л-2574/4 X P-73-9, полученная методом ступенчатой гибридизации (рис. 2).

С 2003 г. высокобелковая линия Л-799 под названием «Валента» проходила государственное сортоиспытание, а с 2005 г. сорт сои Валента внесен в Государственный реестр селекционных достижений (А.с. № 39216). Рекомендуется к использованию при производстве соевых пищевых молочных продуктов и для консервирования.

44 Vo белка

X

Fred

39 Vo белка

Фора 45 Vo белка

Fred

39 Vo белка

Л-2574/4

P-73-9

48 Vo белка

42 Vo белка

Л-799 (Валента)

47 % белка

Рисунок 2 – Происхождение высокобелковой линии Л-799

Лучшая в данной гибридной комбинации раннеспелая высокобелковая линия Л-799 в 2001-2002 гг. проходила конкурсное сортоиспытание (табл. 5).

Таблица 5 - Характеристика высокобелковой линии Л-799 (Валента)

ВНИИМК, КСИ, 2001-2002 гг.

|

Признак |

Л-799 (Валента) |

Быстрица 2 (стандарт) |

||||

|

2001 |

2002 |

среднее |

2001 |

2002 |

среднее |

|

|

Урожайность, т/га |

0,71 |

1,76 |

1,24 |

0,93 |

2,25 |

1,59 |

|

НСР 05 0,12 0,30 |

||||||

|

Вегетационный период, дни |

106 |

124 |

115 |

111 |

120 |

116 |

|

Масса 1000 семян, г |

112 |

180 |

146 |

118 |

195 |

157 |

|

Содержание белка, % |

49,2 |

46,6 |

47,9 |

43,6 |

42,8 |

43,2 |

|

Содержание масла, % |

16,3 |

17,2 |

16,7 |

20,6 |

20,0 |

20,3 |

|

ТИА, мг/г |

10,6 |

14,3 |

12,4 |

19,2 |

19,2 |

19,2 |

В семенах этого сорта в среднем накапливается 47,9 % белка, в отдельные годы, достигая уровня более 49 %. По урожайности семян высокобелковый сорт Валента несколько уступает стандарту – сорту Быстрица 2, тем не менее, Валента отнесена нами к категории особо ценных.

Это объясняется тем, что у этого сорта наряду с высоким процентом белка, содержание масла в семенах остаётся на достаточно высоком уровне. Биохимическая оценка коллекционных образцов, в том числе и дикорастущих форм сои, показывает, что уровню белка в семенах 47-48 %, как правило, соответствует масличность 12-14 %. У сорта Валента в семенах накапливается в среднем 17,1 % масла, что всего на 2,9-4,1 % меньше, чем у обычных сортов.

Наибольшая практическая ценность и уникальность сорта Валента заключается в том, что у него на 36-71 %, по сравнению с обычными сортами, снижена трипсинингиби-рующая активность белка. В то время как активность ингибиторов трипсина в семенах обычных сортов составляет 19,2-23,5 мг/г муки, у сорта Валента она варьирует в пределах 10,6-14,3 мг/г (в среднем 12,5 мг/г). Кроме того, этот сорт хорошо отселектирован по основным хозяйственно ценным признакам. Урожайность семян в сравнении с обычными сортами (со средним содержанием белка) несколько пониженная (на 10-15 %). Устойчив к ложной мучнистой росе и раку стеблей.

Растения средней высоты – 45-85 см. Главный стебель с незаконченным типом роста, форма куста полусжатая, устойчивость растений к полеганию высокая. Высота расположения нижних бобов 12-13 см от поверхности почвы. Опушение растений густое, серое. Бобы средней величины, преимущественно двусемянные, слабоизогнутой формы. Окраска бобов при созревании коричневая. Бобы устойчивы к растрескиванию при перестое растений на корню. Семена от мелких до средних – масса 1000 семян 120-140 г; по форме семена овально-удлинённые. Окраска семенной оболочки жёлтая, рубчик семени коричневый, средней величины, овально-удлинённой формы, хорошо выражен.

Ранее нами были получены положительные результаты, свидетельствующие о том, что низкая трипсинингибирующая активность позволяет использовать семена сорта Валента в кормлении птиц без предварительной термообработки. Так, в совместном опыте, проведённом в Кубанском государственном аграрном университете на перепелах, наилучшие результаты были достигнуты на варианте кормления, где в качестве источника белка использовали натуральные семена сорта Валента замоченные на 2-е суток в воде с добавлением спирулины ( Spirulina platensis ). На этом варианте живая масса перепела на 49-е сутки кормления была на 6,4 % больше, чем на варианте с термообработанной (автоклавированной) соей со средней активностью ингибиторов трипсина (Петенко и др., 2003).

Ещё более значительные преимущества низкоингибиторного белка сорта Валента отмечены при оценке яйценосной продуктивности перепелов. В этом опыте натуральные (замоченные в воде) семена сорта Валента обеспечили в среднем 8,2 яиц на одну несушку, при использовании же автоклавированных семян обычного сорта количество яиц было в 2,5 раза меньше и составило всего 3,3 шт.

Биохимический анализ семян сорта Валента показал повышенную вариабельность между отдельными растениями по содержанию белка и ТИА (V=19-25 %), превышающую матрикальную (в пределах растения) вариабельность (V=15-18 %). Это позволило предположить наличие гетерогенности сорта Валента по биохимическому составу. Индивидуальный внутрисортовой отбор растений с оценкой содержания белка в потомстве позволил выделить в сорте Валента несколько морфологически не отличающихся изолиний с содержанием белка от 44 до 49 % (табл. 6).

Таблица 6 – Содержание белка у очень высокобелковых линий, выделенных из сорта Валента

ВНИИМК, СП, 2000-2002 гг.

|

Сорт |

Содержание белка, % |

Среднее |

||

|

2000 г. |

2001 г. |

2002 г. |

||

|

Вилана |

41,2 |

42,0 |

41,1 |

41,4 |

|

Валента |

47,5 |

48,7 |

46,6 |

47,6 |

|

Л-799/72 |

48,9 |

49,0 |

49,1 |

49,0 |

|

Л-799/1733 |

48,5 |

49,4 |

48,8 |

48,9 |

|

НСР 05 |

0,7 |

0,9 |

1,1 |

|

Приведенные в табл. 6 лучшие линии с очень высоким (до 49 %) константным содержанием белка в семенах практически не отличались от исходного сорта по морфометрическим признакам, что позволяет в перспективе заменить сорт Валента на еще более высокобелковую форму.

Наличие в нашей рабочей коллекции форм сои как с высокими, так и со средними значениями этих признаков, позволили провести их гибридологический анализ. С этой целью в 2002 г. был проведён ряд скрещиваний с участием высокобелковых образцов сои Л-799 (Валента), Т-245 и Фора, а также сортов и линий сои со средним (39-41 %) количеством белка в семенах.

По каждой комбинации было опылено по 15-20 цветков. Завязываемость составила в среднем 26 %, с варьированием от 5 до 67 %. Малое число семян в F1 – 1-15 шт. не позволило оценить их биохимический состав в этом поколении.

В F2 обнаружено широкое варьирование по содержанию масла, белка и ТИА в семенах индивидуальных гибридных растений всех гибридных комбинаций (табл. 7). Практически во всех гибридных комбинациях выявлены растения с трансгрессивным увеличением или снижением биохимических показателей по отношению к родительским формам.

Минимальное содержание масла, составившее 11,9 %, было обнаружено у гибридного растения в комбинации Лира × Фора. В семенах этого же растения сформировалось максимальное в опыте количество белка – 50,8 % и минимальное ТИА – 9,3 мг/г.

Анализ компонентного состава семян гибридных комбинаций F2 позволил сделать ряд предварительных выводов.

Таблица 7 – Биохимический состав семян гибридных комбинаций F2

ВНИИМК, 2003 г.

|

Гибридная комбинация |

Всего растений F 2 , шт. |

Содержание в семенах, % |

ТИА, мг/г |

|||||||

|

масла |

белка |

|||||||||

|

средн. |

min |

max |

средн. |

min |

max |

средн. |

min |

max |

||

|

Л-784 × Л-799 |

37 |

17.5 |

12,5 |

20,7 |

43,6 |

40,3 |

49,8 |

16,0 |

9,9 |

20,7 |

|

Л-1196 × Л-799 |

45 |

17,1 |

13,1 |

21,7 |

44,1 |

39,1 |

48,9 |

15,4 |

10,4 |

22,3 |

|

Примор × Л-799 |

57 |

18,4 |

13,2 |

21,7 |

42,6 |

39,0 |

48,7 |

17,4 |

10,6 |

22,4 |

|

Лира × Т-245 |

30 |

19,8 |

15,4 |

21,5 |

41,3 |

39,3 |

45,7 |

19,3 |

13,1 |

22,1 |

|

Лира × Фора |

31 |

17,9 |

11,9 |

21,2 |

43,2 |

39,7 |

50,8 |

16.6 |

9,3 |

21.6 |

Почти во всех комбинациях изменчивость признаков содержания масла, белка и ТИА, в целом, носила непрерывный характер. Наличие непрерывного вариационного ряда по всем исследуемым показателям указывает на полигенную природу признаков содержания белка, масла и трипсинингибирующей активности.

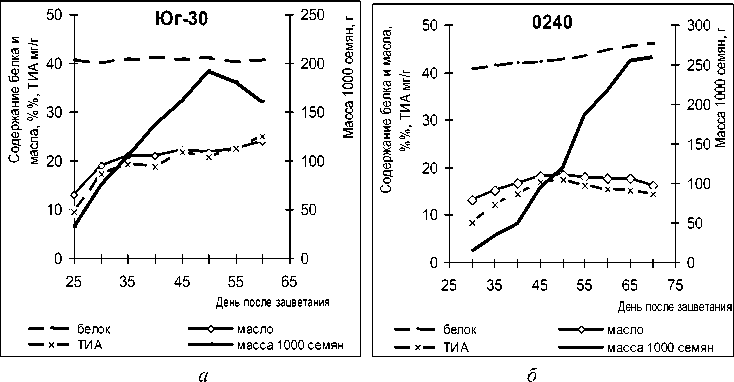

В целом полученные результаты селекционно-генетического улучшения сои по признакам содержания белка и трипсинингибирущей активности подтверждают достоверность теоретических прогнозов (рис. 3).

Тренд эволюции

----► Направление селекционно-генетического улучшения

Рисунок 3 – Результаты селекционно-генетического улучшения культурной сои по содержанию белка и ТИА

-

G. max* высокобелковый и низкоингибиторный сорт сои Валента

Выделенные формы с различной экспрессивностью биохимических признаков были включены в серию скрещиваний. В результате была создана группа сортов сои с пониженной ТИА и повышенным содержанием в семенах белка. Улучшенный биохими-46

ческий состав, привлекательный внешний вид и хорошая набухаемость семян сортов Фора и Веста позволили рекомендовать их как специальные сорта для пищевого использования. По сути, эти сорта явились первыми в России специальными сортами сои пищевого типа.

Новым этапом в селекции сои во ВНИИМК можно считать создание первого в России супервысокобелкового и низкоингибиторного сорта сои Валента. Развитие этого направления привело к созданию линий сои, позволяющих получать 47-49 %, а в отдельные годы до 50 % белка.