Село Бичура (Забайкалье): возникновение и рост населения (XVIII - конец XX века)

Автор: Болонев Ф.Ф., Федотова Е.Д.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 1 (57), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе архивных и полевых материалов воссозданы фрагменты истории возникновения крупнейшего в Восточной Сибири села Бичура. Описаны его заселение первыми поселенцами, условия их быта, взаимоотношения с коренным местным населением. Рассматривается динамика численности населения села на протяжении почти двух с половиной столетий.

Заселение, старообрядцы, численность населения, земледельческое освоение, миграция

Короткий адрес: https://sciup.org/14523023

IDR: 14523023 | УДК: 39

Текст научной статьи Село Бичура (Забайкалье): возникновение и рост населения (XVIII - конец XX века)

Бичура – крупнейшее старообрядческое село не только в Забайкалье, но и во всей Восточной Сибири. Ныне это центр Бичурского р-на Республики Бурятии. Село протяженностью ок. 20 км раскинулось по берегам речки Бичурки, впадающей в р. Хилок. Появление сел такого масштаба и стремительный рост их населения не остались без внимания известных исследователей и путешественников, не только российских, но и иностранных. В 1735 г. о Бичуре сообщал Г.Ф. Миллер, в 1772 г. – П.С. Паллас. О ней проникновенно писали публицист и этнограф М.И. Орфанов, исследователь общинного быта К. Михайлов, врач, археолог и этнограф, проф. Краковского университета Ю.Д. Талько-Грынцевич. В январе 1861 г. в Бичуре побывал писатель и этнограф С.В. Максимов. В 1871 г. там жил крупнейший славист П.А. Ровинский, в 1890-е гг. – известный врач и исследователь Н.В. Кириллов. В начале XX в. о Бичуре писал французский путешественник Поль Лаббе, который останавливался у бичурянина Михаила Климыча Петрова.

Бичуру по ряду причин не забывали и чиновники. Так, в связи с бунтом староверов-семейских против закрытия их церкви и «укрыванием» беглого попа в село из Иркутска прискакал сам генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев-Амурский. Интересные наблюдения оставил исправник В. Глуховцев и многие миссионеры, которые вели борьбу со старообрядчеством.

Несмотря на многочисленность историко-этнографических описаний, начальный этап заселения и земледельческого освоения территории Хилоцкой вотчины Забайкалья, где в первой трети XVIII в. была основана Бичура, пока слабо освещен в исторической литературе. По данному вопросу имеются труды Е.М. Залкин-да, В.И. Шункова, Л.В. Машановой, М.М. Шмулевича, Ф.Ф. Болонева. Названные авторы сообщают, что заселение Забайкальского края, занимавшего особо важное место в хозяйственной жизни Восточной Сибири, происходило в XVII – начале XIX в. в значительной степени стихийно. Это был довольно беспокойный район, где пашенные крестьяне, находившиеся в окружении кочевого аборигенного населения, не чувствовали себя в полной безопасности. Некоторая стабильность в Забайкалье в целом наступила лишь после заключения в

1727 г. Буринского трактата. С того времени началась более оживленная русская земледельческая колонизация региона, стали закладываться основы для сближения пришлого и местного населения, а также взаимного ведения хозяйства. Новокрещеные буряты и ясачные осваивали новые для них приемы хлебопашества, перенимали русские обычаи, переходили к оседлому образу жизни, а крестьяне и казаки знакомились с хозяйством скотоводов-кочевников.

Важную роль в освоении территории и возникновении поселений здесь сыграл Троицко-Селенгинский монастырь. В 1704 г. он получил в свое владение самую богатую и большую вотчину по р. Хилок – Хи-лоцкую. Основание в ней русских поселений относится к первой четверти XVIII в. По архивным данным, в 1723 г. в д. Куналейской было 11 дворов, Буйской – 6, Еланской – 10, к 1731 г. в д. Топкинской насчитывалось 14 дворов [Машанова, 1973, с. 154; Шмулевич, 1985, с. 9]. В 1729 г. монастырь получает обширные сенные покосы между реками Чикой и Хилок. В 1720 г. его собственностью стала верхнехилоцкая д. Буй. В том же году Селенгинская земская изба издает указ, по которому пахотные земли и скотский выпуск по левому берегу р. Хилок до рек Бичура и Ки-реть переходят во владение Троицко-Селенгинского монастыря [Шмулевич, 1982, с. 19]. Начинается более активное заселение этих богатых мест.

В материалах Г.Ф. Миллера за 1735 г. историк А.Х. Элерт обнаружил документ под названием «Рус-кие деревни Селенгинского ведомства а именно по Хилку»*. В нем названы 12 поселений. Среди них перечислены: «Елань Троицкого монастыря Бичюрская того ж монастыря по левой стороне от берегу верстов в 5, а от Елани деревни в 15 над речкою Бичюрою, которая впала в Хилок. Куналейская – тово ж монастыря на левой стороне от Бичюрской деревни верстов в 15». В документе названы д. Красная слобода, Монастырский дворец, Буйская деревня и др. Как видим, д. Би-чюра (Бичура) в системе хилоцких поселений существует, по всей вероятности, с начала 1730-х гг.

Ф.Ф. Болоневым найден любопытный документ о монастырском крестьянине Стефане Васильеве, сыне Новокрещенове. «В допросе» он сказал, что «является уроженцем с оного Троицкого монастыря умершего бывшего крестьянина Василья Новокрещенова сына а от рождения мне лет с тринадцать и в нынешнем семьсот тридцать шестом году – в том же Троицком монастыре записали, чтобы быть в вотчине на Хилке в Би-чурской деревне в крестьянстве и в подушном платеже вместо умершего крестьянского брата Калины Митя- шиных и платить подушные деньги в оный монастырь на сей семьсот тридцать шестой год по окладу сполна… а буде я Стефан сказал в сей сказке что можно или утаил и зато учинил мне после императорского величества указа, чем и буду достоин» (ГАРБ. Ф. 262. Оп.1. Д.13. Л. 4 об.). Для нашего исследования в этом свидетельстве важны упоминание фамилии Новокрещеновых, т.е. ее носитель был новокрещеный из бурят, а также информация о переселении подростка из Троицкого монастыря в Бичурскую деревню и записи его в крестьянство, в подушный платеж, причем в 1736 г. Следовательно, д. Бичура существовала до 1736 г.

Согласно архивным материалам, обнаруженным Л.В. Машановой, в 1737 г. крестьяне Бичуры проживали в шести дворах, относившихся возможно, к Троицко-Селенгинскому монастырю [1973, с. 154], по скольку земли по р. Хилок были его вотчиной. Первые дворы русских крестьян на этой земле появились на месте, которое сегодня называют Старой Би-чурой, за Камнем (ныне ул. Кирова). Таким образом, документально подтверждено, что в начале 1730-х гг. д. Бичура уже существовала.

Каков был состав крестьянского населения в названных монастырских деревнях по р. Хилок? К 1723 г. в них было поселено 56 пашенных крестьян из пришлых гулящих людей [Там же, с. 155], в основном выходцев из городов и уездов Поморья. Значительную долю составляли крещеные буряты и ссыльные. Так, д. Еланскую заселили новокрещеные пашенные буряты. Крещеных бурят было немало и среди жителей других сел – Малый Куналей и Бичура. Примечательно, что 17 сел по рекам Хилок и Чикой основали жители Селенгинска. Изначально указанные населенные пункты или деревни состояли, как правило, из одного – трех дворов. Позднее с притоком населения их численность постепенно стала расти, что характерно для большинства селений Забайкалья.

Троицко-Селенгинский монастырь был феодальной вотчиной. Его хозяйство держалось на труд е лично зависимых людей. Для освоения земель на огромном пространстве по рекам Селенга и Хилок монастырю были нужны прежде всего пашенные крестьяне. Их монастырь старался «посадить на землю», определить в новые деревни. Вольных гулящих людей, оказавшихся в Забайкалье, по указу от 2 марта 1694 г. монастырь имел право записывать в свое хозяйство, «женить на монастырских купленных иноземных бабах и девках», наделять их землею, денежной, хлебной и скотиной ссудой. Например, в 1734 г. крестьянину Илье Кочмареву были выделены монастырская земля «по Хилку под пашню под сенные покосы и под двор в деревне Куналейской», казенная ссуда, «железный сошник, топор, коса, два серпа, да двадцать пудов ржи, да лошадь, а вместо коровы кобыла», а также даны льготы с условием, чтобы «мне

Илие Кочмареву и детям моим из означенного монастырского тягла никуды не отъезжать, но вечно пребывать в род и род», т.е. быть закрепощенными [Болонев, 2005, с. 152]. Так, в хилокских селениях формировалось крестьянское пашенное население. При водворении крестьяне наделялись землей «под двор, под пашню и под сенные покосы». Иными словами, крестьяне попадали в полную крепостную зависимость от монастыря. Село Бичура в Хилоцкой монастырской системе поселений не было исключением.

В 1768–1980-е гг. на земли Бичуры прибыло много семей старообрядцев, выведенных из Речи Посполитой и получивших название «семейские». После их поселения здесь отмечены быстрый рост населения и значительный подъем в земледельческом хозяйстве. Много позже П.А. Ровинский о времени прихода старообрядцев в Забайкалье писал следующее: «Вся область по Селенге и ее притокам в конце прошлого столетия представляла пустыню. Только в низовьях, да в местности Верхнеудинского округа население группировалось, их можно было назвать селением, остальное пространство было пустое, или занято кочевниками, и только кое-где появились заимки и хутора. В это время приходят семейские в значительном числе, с их приходом тотчас Чикой становится тесен, в конце же прошлого столетия уже нашли поселения по Хилку и окрестностям… Они пришли большой массой и с самого же начала брали верх над старожилами численностью. Такого быстрого заселения такого огромного пространства мы не находим нигде в Забайкалье, да, кажется не найдем и в целой Восточной Сибири. Быстрый рост этого населения совершался путем нарождения» [1872, с. 132].

О приходе старообрядцев в Бичуру известно, что прежде всего «ими были заселены земли по Чикою и по р. Джиде, притоку Селенги. Первые были в ведении Троицкосавского Пограничного комиссара, а вторые относились к Селенгинскому ведомству. Те, которые поселились по Чикою, там и остались, а Джида не понравилась, поэтому новые поселенцы направились на Хилок, где в то время кочевали буряты и кое-где были поселения из ясачных… Одни из них сели на Ключах, близь Сухой реки у самого южного колена Хилка. Там жил в то время богатый и знатный бурят Акинь, по имени которого и называется речка Акинь-ка, текшая в Хилок, в настоящее время сухая, забитая песком и текущая только весной и во время сильных дождей. Другие пошли дальше, где в глубине Бичур-ской долины было уже 2–3 дома старожилов, а вся равнина к Хилку верст на 10 в ширину занята бурятскими казаками» (ГАИО. Ф. 293. Оп.1. Д. 511. Л. 15, 15 об.). Впервые данные о численности проживавших на р. Иро людей опубликовал С.В. Максимов. Он сообщил о 26 семьях, или о 70 душах муж. п., и привел фамилии всех семей [1871, с. 323]. «Не страшил их никакой труд и борьба с природой, – писал П.А. Ровинский, – не встретили они сопротивления в русских посель-щиках, сидевших в какой-то трущобе, в самом тесном месте Бичурской долины, среди болот, почему и названа эта часть Грязнухой… Первоначально они занимали противоположную православным сторону реки» (ГАИО. Ф. 293. Оп.1. Д. 511. Л. 21 об.) (рис. 1).

От старожилов села Е.А. Петрова и Евстигнея Антоновича Куприянова (1898 г. р.) Ф.Ф. Болоневым в 1969 г. записано: «…семейские ехали в Забайкалье три года… Жители Елани, Малого Куналея, Буя на 40 лет

раньше семейских поселились в своих селах. А поселиться в Бичуре помог один из бурят, он указал падь, не занятую никем». «Бичура стала селиться там, где нынче улица Маскова. Граница с бурятами и монголами была по Утесу», – сообщил Филипп Иванович Авдеев (78 лет). В 1982 г. Евдоким Никитович Гнеушев (1900 г. р.) рассказывал: «Гнеушевых в Бичуре было два брата. Один черный, другой белый и до сих пор бытуют прозвища: белоусята и корнеушата, т.е. коренные, похожие на бурят. Потом из русских первыми попали сюда Савельевы. До сих пор сохранились бурятские фамилии Шойдуровы, Шараповы. Позже из ссыльных появились Чубаровы…» Житель с. Мотня Мартын Ипатович Афанасьев (75 лет) указывал: «Семейские поселились в Бичуре в 1666 г. (Эту же дату называли в Тарбагатае, старики на целое столетие удревняют свое поселение. – Авт. ). Сначала семейские остановились в Хаяне, Торме, затем им сказали, что в Грязнухе большая речка, а в Торме нет воды. Начали строиться в Грязнухе, ставили избы. Что за день семейские мужики построят, монголы ночью растащут по степи». По сведениям Агафона Анкиндиновича и Екатерины Карповны Павловых (1890 и 1900 г. р.), «в Бичуру сначала пришли с Иро (река) 7–12 семей. Они поселились в Грязнухе (это остров напротив Утеса). Но там стало тесно, тогда стали заселять Большую улицу. Первыми там стали строиться Петровы. Сколько бревен (венцов) оклада за день положат. За ночь их буряты растащат. Потом один из семейских сходил в Иркутск к губернатору, с ним пришла комиссия, и дела уладили».

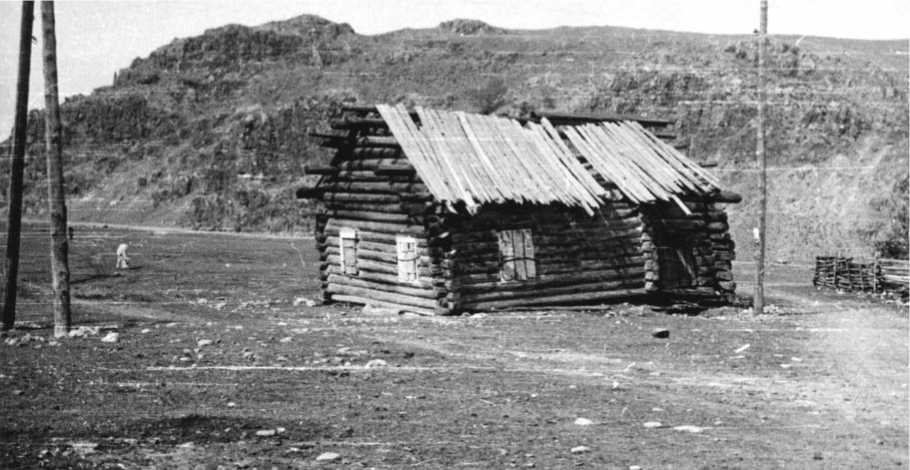

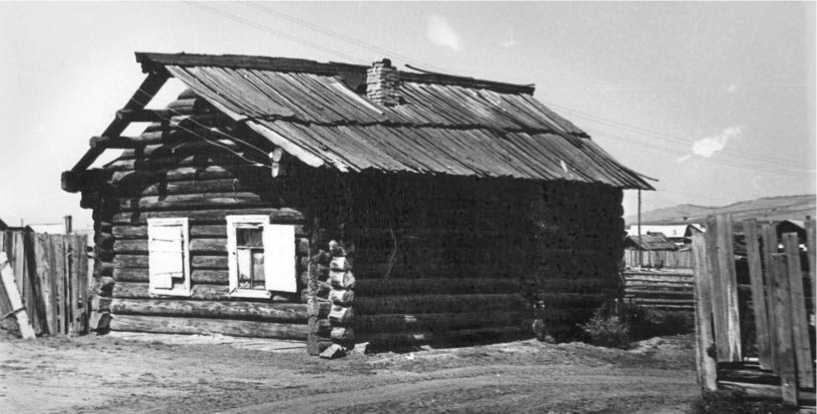

Первые поселения семейских в селе, по словам жителя Бичуры Е.Д. Луговского, появились на увале Ромашенька, за уте сом (рис. 2). По сообщению Андрея Иммануиловича Иванова (1890 г. р.), жителя Петропавловки, в Бичуру пришли девять-десять до- мохозяев: Ивановы, Слепневы, Афанасьевы, Ткачевы, Савельевы, Перелыгины, Авдеевы, Терюхановы, Белых, Просвиренниковы.

В найденной и опубликованной Н.Н. Покровским «ведомости» генерал-майора П. Ивашева от 25 сентября 1768 г. Бичура еще не упомянута. Будущие бичуря-не-старообрядцы – 72 души м. п. и 68 душ ж. п., всего 140 чел. – еще числятся в с. Покровском «в верховых от Селенгинска местах» [Покровский, 1975, с. 111–112].

В «Ведомости, учиненной по силе повеления генерал-майора Лариона Тимофеевича о живущих в Верхнеудинском округе старообрядцах-посельщиках, выведенных из Польши в разных селениях» в феврале 1795 г. указывалось «число душ при поселении» мужского пола – 70, женского пола – 66. «По 4-ой ревизии» (1781–1782 гг.) зафиксировано душ мужского пола – 129, женского – 106. «Переведены из Польши и поселены наперво по речке Иро слободой под названием Покровского села. Из них осталось при оной речке по 4-ой ревизии мужеска пола 2 и женска 2 и приписаны к Жидинскому ведомству. А потом переведены на речку Бичуру под названием Бичурской деревни… Ныне вновь рожденных муж. п. 77, жен. п. 85» (цит по: [Болонев, 2009, с. 312]). Село относилось к Усколутскому обществу.

Ф.Ф. Болоневым в ГАИО найдены списки старообрядцев по селам за 1795 г., составленные посельщи-ками-крестьянами этих селений. В Бичуре числилась 31 семья и проживали 186 мужчин и 185 женщин, всего 371 чел. [Там же, с. 316]. В списке указаны главы семейств – Петр Нестеров, Семен Гладких, Трифон Просвирельников, Андрей Белой, Никифор Афанасьев, Федор Разуваев, Семен Нестеров, Сидор Киприянов, Сильвестр Пантелеев, Мамант Иванов, Епифан Тюрю-ханов, Логин Иванов, Андронник Гаврилов, Василей Петров, Дмитрей Савельев, Василий Пузанов, Трофим

Рис. 2. Один из первых домов в с. Бичура. Конец XVIII в. Фото Ф.Ф. Болонева.

Тимофеев, Фирс Иванов, Никита Ткачев, Иван Ткачев, Иван Голованов, Иван Родионов, Аврам Утенков, Ефим Мартынов, Сергей Перелыгин, Данило Перелыгин, Михайло Турчанинов, Андрей Слепнев, Никита Клы-чин, Федор Михеев, Тимофей Авдеев [Там же].

Е.Д. Федотовой собраны и проанализированы статистические данные, которые позволяют проследить динамику численности населения Бичуры и его этно-конфессиональный состав. Среди жителей села преобладали старообрядцы – 90 %, старожильческое православное население составляло 10 %. Это соотношение практически не изменялось на протяжении всей дореволюционной истории Бичуры. Небольшую долю в общей численности составляли т.н. посельщики. В документах о Бичуре с 1810 г. встречаются указы о водворении посельщиков на места. Об этом населении в одном из приказов Верхнеудинского земского комиссара Измайлова сообщается следующее: «Во всех селениях усматриваю я, что присылаемые на пропитание ссыльные вместо того, чтобы они снискивали оное посильной труду работою по возможности у поселян, шатаются постыдно по миру из одного селения в другое… совершенно бродягами, чрез что иногда по испорченности нравов могут происходить дурные последствия» (ГАИО. Ф. 293. Оп.1. Д. 511. Л. 19 об.). Там же говорится о необходимости прикрепления их к определенной территории. Посельщики, как правило, селились среди православных и к ним же приписывались. Семейские жили обособленно; согласно документам, «ссыльные даже если попадали в их среду, то тут же в ней растворялись» (Там же).

Ценные данные о начальном этапе переселения старообрядцев в Бичуру и о росте их численности более чем за 50 лет собрал П.А. Ровинский, работая с материалами ряда волостных архивов, которые впоследствии не сохранились [1872]. Согласно его сведениям, в 1804 г. в Бичуре было 186 старообрядцев м. п. В 1809 г. в селе насчитывалось 220 ревизских душ, а в 1820 г. – 472. В 1825 г. в нем зафиксированы старообрядцы – 381 ревизская душа (в 150 домах), старожилы – 34, различные посельщики – 57, всего 614 мужчин и 584 женщины, из них старообрядцев 530 мужчин и 539 женщин. В 1825 г. в Бичуре насчитывалось всего 1 069 старообрядцев, которые проживали в 150 домах. В том году у семейских родилось 45 детей, умерло 23, т.е. прирост составил 22 чел. Среди старообрядцев 1 чел. умер в возрасте 55 лет, 5 чел. – от 6 до 14 лет, остальные 17 чел. – до 5 лет. Эти данные свидетельствуют о высокой детской смертности. В 1825 г. самую старшую возрастную группу составляли двое мужчин 81 года и 77 лет, группу от 72 до 75 лет – шестеро мужчин, 70 лет – три женщины. Следовательно, население в целом было молодым [Там же].

К 1835 г. численность старообрядцев в селе увеличилась – 764 мужчины и 778 женщин. В 1860 г. насе- ление Бичуры включало старообрядцев 1 178 мужчин и 1 258 женщин, православных сибиряков 172 мужчины и 102 женщины. С 1808 по 1860 г. численность жителей села возросла в 4,5 раза. За 1830–1860 гг. численность старообрядцев увеличилась почти в 2 раза, а сибиряков-старожилов – почти в 1,5 раза [Там же]. Такого высокого прироста не было больше нигде во всей истории народов Сибири. В основе интенсивного роста численности населения села – высокая рождаемость, которая достигала максимально возможных показателей у женщин. Религиозно-этическими нормами староверов были закреплены мировоззренческие установки на высокий уровень рождаемости и укрепление семейно-брачных отношений. Однако непризнание научной медицины являлось причиной очень высокой детской смертности.

По данным Ю.Д. Талько-Грынцевича, в 1894 г. в Бичуре насчитывалось 700 домов, население составляло более 5 тыс. чел. Село протянулось на 11 верст. В конце XVIII в. в нем проживала 31 семья, в т.ч. по две семьи Не стеровых, Ткачевых, Перелыгиных. В 1894 г. семейные кланы бичурян сильно разрослись: Перелыгиных – 64 дома (450 чел.), Афанасьевых – 43, Савельевых – 39, Терюхановых – 88 домов (547 чел.), Белых – 20, Утенковых – 41 дом. Следовательно, население Бичуры увеличилось в 17 раз [Талько-Грын-цевич, 1894].

Стремительный рост населения стал причиной нехватки земли в крестьянских хозяйствах Бичуры. Это вызвало миграцию на новые места жительства. В начале ХХ в. бичурянами было основано несколько новых селений: Мотня, Новосретенка, Петропавловка, Покровка. Часть бичурян откочевала на Амур и в Приморье. Численность населения в Бичуре продолжала расти и в годы Первой русской революции, Русско-японской войны, Первой мировой войны. На начало 1919 г. в селе проживало ок. 7 тыс. чел. С момента поселения в Бичуре семейских и до начала XX столетия численность жителей села выросла примерно в 50 раз.

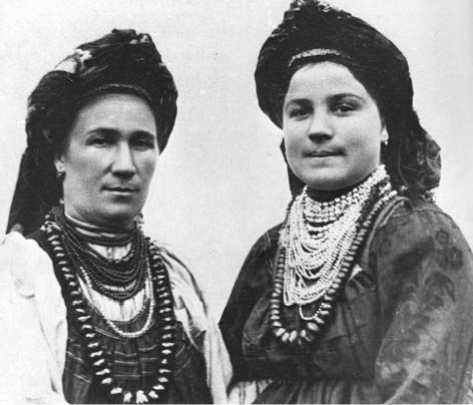

Высокие нравственные принципы, веками пестовавшиеся старообрядческой церковью, здоровый образ жизни, трудолюбие, неприятие спиртного и табака, разрешение завязывать брачные связи внутри своей общины только через семь поколений – все это, несомненно, способствовало формированию духовно и физически здорового населения. Об этом писали декабристы, путешественники и исследователи быта старообрядцев. Как отмечал М. Геденштром, «старообрядцы в Забайкалье составляли здесь коренную, полезнейшую часть поселян. Народ рослый и красивый, в чем выгодно отличается от сибиряков, в строении домов и селений, в пище и одежде, в наречии имеют они совершенное сходство с русскими внутренних губерний, которых в чистоте и опрятности даже превос- ходят. Увидев старообрядцев и их селения, забываем, что в глубокой Сибири, и воображаем, что перенесены в богатые села среди России. Старообрядцы твердо держатся веры своих отцов. По большей части имеют они беглого попа, главное достоинство коего, по мнению их, должно состоять в том, чтоб он не имел паспорта и привезен был из их монастырей в России, куда для сего посылают нарочных людей с большими издержками… Есть между ними и соединенцы и беспоповщина…» [1830, с. 63]. М.Е. Салтыков-Щедрин называл старообрядцев цветом русского простолюдья [1955, с. 5].

О Бичуре собирал материал М.И. Орфанов, он прожил в селе около двух месяцев на квартире «завзятого семейского почтенного старика, отца 8 сыновей, из коих каждый был бы годен в гвардейские правофлан-

Рис. 3. Бичурские женщины. Фото 1920-х гг. из Читинского областного краеведческого музея.

говые» [Мишла (Орфанов), 1883, с. 44]. Староверы из Черниговской и Могилевской губ. в Забайкалье развели такое хлебопашество, которое сделало всю эту местность «неисчерпаемой житницей всего этого края и далекого Амура». М.И. Орфанов восторженно писал о красоте семейских: «Что за красавцы! Что за богатыри!.. <…> Мало того, что красивых людей между ними много, они к тому же весьма крупный и сильный народ. Я встречал даже женщин и не особенно редко, вершков в 8–8 ½ и более росту. Старики же бывают такие красивые, сановитые, что прямо просятся на полотно. Они могли бы послужить отличными натурщиками для библейских сюжетов» [Там же, с. 41–44] (рис. 3). Семейские, по оценке М.И. Орфано-ва, сохранили свои бытовые черты во всей их чистоте. Они «рук не покладают, а работают, по признанию их же соперников, старожилов, за пятерых каждый и потому сравнительно со своими соседями, русскими и бурятами, являются богачами. Главное их средоточие с. Бичура, имеет в длину до 9 верст» [Там же, с. 43]. В книге М.И. Орфанова имеются очень важные сведения о заселении села староверами, их взаимоотношениях с местным населением. От «завзятого се-мейского» автор записал: «Заведовать ими назначен был один чиновник и назывался комиссаром. Лихой он был человек, и тяжело приходилось нашим. Брать-то хоть брал и немного – можно было жить – да строг был, – непременно, чтоб его воля была исполнена. К примеру требовал, чтоб обстроиться им в одну зиму» [Там же, с. 44].

С установлением советской власти старообрядческая церковь постепенно вытеснялась из жизни семейских, существенно сокращалось ее влияние на новые поколения. Широкое распространение получил процесс обмирщения. Религиозно-этические нормы, регулирующие брачно-семейные отношения,

репродуктивные установки – один из определяющих факторов высокой рождаемости – перестали быть незыблемыми. Постепенно нормой стали применение средств контрацепции и аборты; население перешло к сознательному планированию семьи. Однако еще в 1950-е гг. в мировоззрении небольшой части населения сохранялась установка на высокий уровень рождаемости. В 1960–1970-е гг. показатели прироста населения в Бичуре были выше среднереспубликанских и среднесоюзных. Прирост численности населения села продолжался и в 1980-е гг., хотя его темпы снизились.

В 1995 г. в Бичуре проживало 11 783 чел. Это максимальный показатель численности населения села за весь период его существования. С 1996 г. наблюдается убыль населения. По данным на 2008 г., в Бичу-ре было 9 798 жителей. Убыль ее населения отчасти сдерживается притоком жителей из малых сел. Никогда в старообрядческих селах численность населения так не сокращалась, как в последние 10–15 лет. Устойчивость проявляют тенденции к снижению рождаемости, старению населения и др.; они складывались на протяжении последних 20–40 лет, а сегодняшнее экономическое состояние сельского хозяйства только способствует их развитию. Потенциальные возможности этнографической группы семейских к воспроизводству существенно о слабевают, что усиливает процесс потери этнокультурного колорита и уникальных традиций.

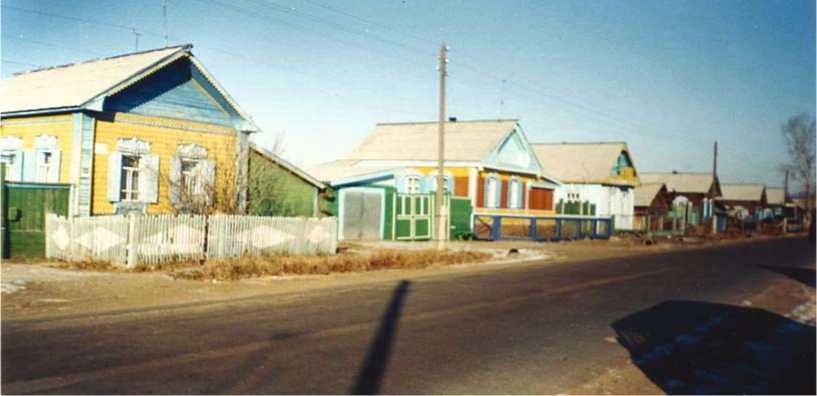

Сегодня с. Бичура остается самым крупным сибирским селом с самым длинным в мире сельским проспектом (ныне ул. Коммунистическая), занесенным в Книгу рекордов Гиннеса (рис. 4). Старообрядцы во все времена жили в сложных условиях. При этом историческая память, вера в себя спасла не одно поколение прародителей староверов-семейских, позволила сохранить лицо народа, его духовную крепость, традиции и культуру.