Семантические характеристики внутреннего психологического контекста как индикатор личностного развития студентов

Автор: Вершинина Т.С., Жукова Н.В.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Психология образования

Статья в выпуске: 1 (118), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Несмотря на большой интерес ученых к факторам и методам личностного развития студентов, взаимодействию внешних и внутренних контекстов, семантическому выражению психологического состояния человека, отсутствуют работы, выявляющие различия внутреннего психологического контекста на основе субъективной семантики речевого поступка обучающихся на разных этапах развития. Цель исследования - на основе анализа семантических характеристик изучить динамику внутреннего психологического контекста как показателя личностного развития студентов на разных этапах обучения.

Контекст образовательной среды вуза, внутренний психологический контекст, личностное развитие студента, семантические характеристики, значимость ролей, ролевая прагматика

Короткий адрес: https://sciup.org/147247902

IDR: 147247902 | УДК: 316.6:159.923-057.875 | DOI: 10.15507/1991-9468.029.202501.068-080

Текст научной статьи Семантические характеристики внутреннего психологического контекста как индикатор личностного развития студентов

EDN:

Субъективная картина мира определяет координацию и интеграцию психосемантических процессов в межличностных и интраличностных планах развития личности1. Социокультурные контексты образования – факторы встречной активности студента, его субъектной позиции в образовательном процессе, которые участвуют в трансформациях внутреннего контекста. Внутренний психологический контекст основывается на системе индивидуально-психологических особенностей человека, интегрирует жизненный опыт, структурные компоненты речемыслительной деятельности, личностные особенности кодирования и переработки информации.

Личностное развитие студентов в процессе обучения проходит несколько этапов; после окончания вуза протекает в рамках профессионального становления. Для каждого курса характерны общие и индивидуальные закономерности трансформаций внутреннего психологического контекста, обладающие пространственно-временными особенностями и определяющие темп перехода с одного этапа на другой. Данное развитие обучающихся начинается с основ профессиональной речевой культуры. В контексте образовательного пространства студенты сталкиваются со сменой социального статуса, усваивают новые социальные роли, обусловленные расширением спектра видов деятельности, погружением в ценностно-смысловое поле профессионального сообщества, развитием профессиональной языковой личности, реструктуризацией смыслов и мотивов [1], преобразованием стилей межличностного взаимодействия [2].

Личностное развитие в разнообразии и сложности коммуни-кации с другими людьми и груп -пами можно раскрыть, изучая вербально-семантический уровень в структуре языковой личности субъекта образовательной деятельности: способность осуществлять ответственный речевой поступок в субъективно-личностной форме речевого поведения разных ситуаций коммуникации (сложность задач, необходимость принятия решений, выбор путей достижения целей) и в качестве единицы субъектов межличностного взаимоотношения (личностные факторы внутреннего психологического контекста). Опыт взаимодействия личности с внешними контекстами, изменения в структуре языковой личности на разных этапах освоения практической и профессиональной деятельности отражаются в семантике конструктов, с помощью которых человек объясняет события и ситуации, демонстрирует особенности внутреннего психологического контекста. Интуитивные структуры и неосознаваемые механизмы определяют поступки и формируют лексико-семантические паттерны, информационно-смысловую систему деятельности.

Цель исследования - проанализировать динамику внутреннего психологического контекста как показателя личностного развития студентов на основе семантических характеристик разных этапов обучения.

Обзор литературы

Контекст системы внутренних и внешних факторов поведения и деятельности позволяет человеку получать основания и инструменты для интерпретации элементов восприятия2, отражать в сознании и психике специфику ситуации поступка. Контекст обусловливает формирование в межличностном отношении состояний и реакций человека, выработку стратегий взаимодействия с другими людьми [3]. В зарубежных и российских исследованиях показано влияние внешних контекстов на формирование социокультурной компетентности [4-6] и самоэффективности [7; 8]; актуализацию значимых целей, ценностей, эмоций и норм, координирующих поступки и мотивы3; на принятие решений [9] и поведение человека [10; 11], коммуникативные ролевые модели [12; 13], Я-концепцию че-ловека4, идентичность и самореализацию личности [14], развитие семантического мышления [15] (категория «языковая личность» не используется [16]).

Взаимодействие с внешними контекстами влияет на трансформацию и семантическое выражение внутреннего психологического контекста: отражает в языковой личности психологические особенности человека и социальной ситуации [17], связано с системным отражением мыслительной деятельности в решении разнообразных задач [18]. В семантических характеристиках внутреннего психологического контекста отражается субъективный опыт студента5, репрезентируется система представлений о взаимоотношениях с миром (тип коммуникации), соотношение Я-реального и Я-идеального, значимые роли, жестко связанные конструкты6. Психологическая реальность человека образуется путем межличностного взаимодействия в контексте социальной коммуникации7. Усвоение различных (предметно-технологических, социальных, психологических и др.) аспектов деятельности изменяет внутренний контекст и семантические характеристики8. Трансформации внутреннего психологического контекста отражаются в соотношении Я-реального и Я-идеального9, в конструктах [19; 20].

Основой конструктов, определяющих и ориентирующих поведение личности, является ее субъективный опыт (по Дж. Келли) [21; 22]. Система личностных конструктов способствует принятию решений, систематизации мира, антиципации изменяющихся потоков событий10; конструкты истолковываются через контексты восприятие себя и отношения с другими («исполняемые» роли) [2].

Совокупность семантических слоев эмоционального и/или оценочного отношения к окружающему миру и к себе связана с ведущим значением в сознании языковой личности [23], обусловливается структурой и свойствами жестко связанных конструктов (далее – ЖСК). Характеристики на полюсах ЖСК вступают в тесную связь, выражают алгоритмы определения качеств другого человека и ожидания соответствующего поведения11. Индивидуальная система конструктов - структурированная основа, динамичная совокупность значений субъективной интерпретации реальности, определение в процессе деятельности поступков человека, влияние на формирование эмоционального опыта [24]. Извлечение смысла из конкретной ситуации обеспечивается конструктами, понимание конструктов возможно через события12.

Исследование семантических характеристик внутреннего психологического контекста позволяет реконструировать субъективную картину мира, индивидуальную систему значений13, выявить ситуационно-зависимые особенности сознания [25]. «Семантические характеристики индивидуального опыта личности» отражают установки, навыки и привычки [26]. Субъективная картина мира интегрирует аспекты психического содержания, воздействует на многообразие смыслов и значений, является семантическим пространством и определяет взаимосвязь структур психического со- держания [27], выступая в качестве внутреннего психологического контекста.

Таким образом, внешний контекст, сопутствующий межличностному взаимодействию при общении, можно рассматривать как способ семантизации [28]; внутренний психологический контекст, интегрирующий смыслы и значения, выступает механизмом семантизации.

Несмотря на большое количество работ, посвященных Я-концепции как результату познания и оценки себя в различных ситуациях, роли внешних контекстов в развитии личности обучающегося и влиянии на человека, анализу смысловой динамики образовательного пространства, значению семантических особенностей эмоционального или психологического состояния личности, отсутствуют исследования, анализирующие трансформации семантики понятий как показателя развития личности. Авторы впервые изучают различия семантических характеристик внутреннего психологического контекста студентов разных курсов обучения как показатель личностного развития в контекстах ее образования.

Материалы и методы

Методологическая основа исследования базируется на принципах контекстного подхода, обеспечивающих системность психологического исследования (А. А. Вербицкий), на базовых положениях когнитивного подхода (Дж. Келли, У. Найсер), когнитивной лингвистики (А. Н. Баранов, Ю. Н. Караулов) и субъективной семантики (Е. Ю. Артемьева, В. В. Столин).

Исследование семантических характеристик внутреннего психологического контекста проводилось методом репертуарных решеток (Дж. Келли14). Структура определялась 14 ролями (серьезный, самостоятельный, порядочный, опекаемый, самый бессовестный, патриот, верующий, атеист, профессионал, нетерпимый, терпимый, Я-идеаль-ное, Я-реальное, Я-детское), которые анализировались Ко-терапевтической компьютерной системой «КЕЛЛИ». Полученные в ходе обработки ЖСК подвергнуты лексико-семантическому анализу в соответствии с национальной коммуникационной культурной матрицей русского языка (далее – культурная матрица), закрепленной в толковых словарях современного русского языка. Национальная коммуникационная культурная матрица русского языка – совокупность традиций, установок, паттернов, норм, детерминированных культурно-историческими этапами развития социума, регулирующих процесс коммуникации, определяющих речевое поведение и обеспечивающих диалогичность коммуникативного процесса15.

Описание математико-статистических и количественных методов . Закономерности полученных в ходе исследования показателей систематизировались и устанавливались методами описательных и математических статистик (Statistica v. 12). Выявление степени согласованности номинативных признаков, анализ доли слишком высоких корреляций, значимой роли в сопряженности Я-реального/Я-идеального и ролевая прагматика для разных типов коммуникации проводились с помощью критерия χ2 Пирсона.

Описание выборки . В исследовании принимали участие студенты 1-го и 3-го курсов (социально-гуманитарной направленности) двух университетов Екатеринбурга (Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Уральского государственного медицинского университета). Выбор курсов обусловлен различием тезаурусов: на 1-м курсе тезаурус соответствует выпускнику школы, на 3-м - в процессе погружения в профессиональные дисциплины и усвоения специальной терминологии формируется профессиональный тезаурус.

Выборка исследования составила 551 чел., разделенных на две строго независимые группы: 1-й курс ( n = 333; M = 19,71) - 60,44 %, 3-й курс ( n = 218; M = 21,57) - 39,56 %. Среди них девушки - 458 чел. (74,05 %), юноши – 93 чел. (16,88 %). Исследование

проводилось в условиях естественного образовательного процесса. Все респонденты ознакомлены с целью исследования, заявили о согласии к сотрудничеству.

Результаты исследования

Анализ доли значимых корреляций между конструктами определил тип коммуникации: нормальный (1-й курс – 58,56 %, 3-й – 62,84 %), жесткий (1-й курс – 37,54 %; 3-й – 33,03 %).

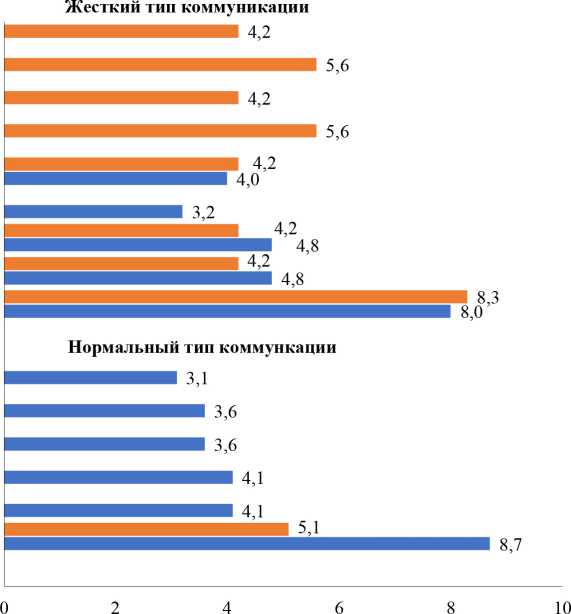

Для выявления силы и направленности связей между конструктами, обусловливающими конкретные оценки и отношения, проведен анализ (на основе χ2 Пирсона) предпочитаемых ролей в сопряженности Я-реаль-ного и Я-идеального при нормальном и жестком типах коммуникации среди студентов каждого курса отдельно. Полученные результаты обладают высокой достоверной статистической значимостью (рисунок).

В сопряженности Я-реально-го/Я-идеального студенты предпочитают роли значимости в оценке себя реального и себя будущего на разных уровнях развития. Я-идеальное расположено в ЖСК на левом полюсе, что является приемлемым качеством для студентов. Независимо от типа коммуникации на 1-м и 3-м курсах сохраняется важность ролей «серьезный – серьезный», «Я-детское – серьезный», «атеист – серьезный» (рисунок). При нормальном типе коммуникации ролевая прагматика обучающихся 1-го курса в сопряженности Я-реально-го/Я-идеального определяется следующими парами: терпимый – серьезный, порядочный – самостоятельный, опекаемый – серьезный, самостоятельный – серьезный, порядочный – серьезный, опекаемый – порядочный. Динамика ролевой прагматики студентов 3-го курса характеризуется утратой актуальности названных ролей; изменения внутри-личностного контекста отдают преимущество в представлениях о себе ролям «серьезный – опекаемый», «серьезный – терпимый», «профессионал – атеист»,

Терпимый - Патриот / Tolerant - Patriot Порядочный - Порядочный / Decent - Decent Патриот - Серьезный / Patriot - Serious Я-детское - Серьезный /1 am childish - Serious Самостоятельный - Серьезный / Independent - Serious Атеист - Серьезный / Atheist - Serious Опекаемый - Серьезный / Warded - Decent Профессионал - Серьезный / Professional - Serious Серьезный - Серьезный / Serious - Serious

Опекаемый - Серьезный / Ward - Serious Порядочный - Самостоятельный / Decent - Independent Терпимый - Серьезный / Tolerant - Serious Атеист - Серьезный / Atheist - Serious Я-детское - Серьезный I am childish - Serious Серьезный - Серьезный / Serious - Serious

■ 3-й курс / 3rd year ■ 1-й курс / 1st year

Р и с у н о к. Различия в ролевой прагматике сопряженности Я-реального/Я-идеального у студентов по курсам обучения, %

F i g u r e. Differences in the role pragmatics of the conjunction of real self/ideal self among students across different years of study, %

Примечание : в рисунке представлены показатели > 3 %.

Note : figure shows rates > 3%.

Источник : составлено авторами.

Source : Compiled by the authors.

«нетерпимый – серьезный», «верующий – серьезный». Студенты 1-го курса с жестким типом коммуникации связывают в Я-реальном/Я-идеальном роли «опекаемый – опекаемый», «терпимый – самостоятельный», «Я-детское – профессионал», деактуализируемые к 3-му курсу. В их ролевой прагматике повышается значимость таких оценок себя настоящего и будущего, как «верующий – серьезный», «нетерпимый – серьезный», «порядочный – порядочный», «терпимый – патриот» (не вызывавшие интереса на 1-м курсе).

Семантические характеристики ролей и алгоритмов ожидаемого поведения различаются в сопряженности Я-реального/Я-идеального и ЖСК. Например, в ролевой прагматике роли «серьезный – серьезный» семантически характеризуются определенной эго-направленной оценкой поступков других людей (1 курс), однако оценка чужих проступков семантически не выражается (3 курс). Обе группы выборки допускают несоответствие культурной матрице.

ЖСК, предъявленные студентами 1-го курса:

-

1. «Любовь все контролировать – безвольность» и «напористость – вялость» (любовь все контролировать связана с напористостью, безвольность – с вялостью).

-

2. «Дружелюбность – одиночество» и «предательство – верность» (дружелюбность сопряжена с предательством, одиночество – с верностью).

Указанные характеристики в первой паре противоречат культурной матрице: «дружелюбность» (радушие, теплота) – «предательство» (измена, обман, неверность).

ЖСК студентов 3-го курса:

-

1. «Доброта – завистливость» и «любовь к котам – ненависть к животным» (доброта ассоциируется с любовью к котам, завистливость – с ненавистью к животным). Семантика характеристик первой пары содержит противоречие культурной матрице «завистливость – ненависть животных».

-

2. «Справедливость – бесчестие» и «надежность – не держать свое слово» (справедливость связана с надежностью, бесчестие – с «не держать свое слово»).

В ролевой прагматике других сочетаний характеристик («Я-детское – серьезный») отмечаются следующие семантические различия: нарушение грамматических норм (1 курс), единичность оценки действий другого через себя (3 курс), расширение или конкретизация значения левого компонента правым, использование метонимии, книжной лексики.

Характеристика ЖСК 1-го курса:

-

1. «Проницательность – безинициа-тивность16» и «гибкость – бесхребетность» (проницательность связана с безынициативностью, гибкость – с бесхребетностью).

-

2. «Продвижение к своей цели – страх движения вперед» и «целеустремленность – легкомыслие» (продвижение к своей цели ассоциируется с целеустремленностью, страх движения вперед – с легкомыслием).

Семантика связанных характеристик второй пары противоречит культурной матрице: «страх движения вперед» (боязнь изменений, избегание нового опыта) – «легкомыслие» (беззаботность, беспечность, неосмотрительность).

Представленные студентами 3-го курса ЖСК ролям «Я-детское – серьезный»:

-

1. «Толерантность – осуждение других» и «открытость к новому – нетерпимость к мнениям» (толерантность связана с открытостью к новому, осуждение других – с нетерпимостью к мнениям). Во второй паре характеристик значение левого компонента «осуждение других» (неспособность принимать не совпадающие убеждения, чувства, поведение других) расширяется правым «нетерпимость к мнениям» (защитный механизм психики).

-

2. «Сила – слабости» и «продуктивность – лень» (сила связана с продуктивностью, слабости – с ленью). Левый компонент «слабости» (пристрастия, влечения) выступает в качестве механизма правого компонента «лень» (бездействие, праздность). Для выражения оценки используется метонимический перенос: продуктивный человек – «сила»; понятием «слабости» в смягченной форме

характеризуются неспособность принимать решения, конформность.

Подобные различия наблюдаются в характеристиках «атеист – серьезный». ЖСК студентов 1-го курса:

-

1. «Трудолюбие – лень» и «сдержанность – вспыльчивость» (трудолюбие связано со сдержанностью, лень – со вспыльчивостью). Семантика характеристик в совмещенных понятиях не соответствует культурной матрице: «трудолюбие» (положительное отношение личности к трудовой деятельности, старание) – «сдержанность» (умение владеть собой, невозмутимость, спокойствие) и «лень» (отсутствие или недостаток трудолюбия, безделие) – «вспыльчивость» (эмоциональная несдержанность, раздражительность).

Характеристики ЖСК студентов 3-го курса:

-

1. «Юмор – скука» и «весельчак – унылость» (юмор и весельчак связаны равно, как скука и унылость). Семантическая обусловленность пар определяется логической связанностью понятий: «юмор» (способность видеть смешное) – «весельчак» (человек, умеющий веселиться) и «скука» (отрицательно окрашенная эмоция, отсутствие веселья) – «унылость» (депрессия, упадок духа).

Пример семантических характеристик значимых ролей «порядочный – самостоятельный» (1 курс): «крутой стиль вождения – неумение подбирать вещи» и «осознаность в ментальном плане – отрицание очевидных ментальных проблем» (тесно связаны характеристики «крутой стиль вождения» и «осознанность в ментальном плане», «неумение подбирать вещи» и «отрицание очевидных ментальных проблем»). Наблюдается нарушение логики в первой паре («крутой стиль вождения» (экстремальный, агрессивный) – «осознанность в ментальном плане» (вид осознанности, связанной с самореализацией, представлением о себе) и «неумение подбирать вещи» (ошибочное восприятие себя, пристрастие к дорогим брендам в гардеробе) – «отрицание очевидных ментальных проблем» (механизм защиты, связанный с осознанием проблемы и нежеланием ее решать), что подтверждает закономерности семантики внутреннего психологического контекста студентов 1-го курса.

Изменяется смысловое значение внутреннего психологического контекста характеристик ролей «опекаемый – серьезный» (3 курс): «здоровый взгляд на мир – нереальность представлений о мире» и «адекватность – жертвенность» (здоровый взгляд на мир связан с адекватностью, нереальность представлений о мире – с жертвенностью). Семантическая обусловленность пар определяется логической связанностью понятий: «здоровый взгляд на мир» (осознанное отношение к своим мыслям и чувствам) – «адекватность» (соответствующее требованиям ситуации, ожиданиям людей) и «нереальность представлений о мире» (иллюзия, восприятие мира как вымышленного) – «жертвенность» (способность человека отказаться от собственных интересов).

Доля значимых корреляций (ближе к верхней границе нормы) говорит об эмоциональном напряжении 37,54 % студентов 1-го курса. На этом этапе личностного развития недостаточно развито умение управлять своим эмоциональным состоянием в конкретной ситуации, выражена зависимость от событий вследствие смены социальной группы и ведущего вида деятельности. Неопределенность социального статуса, встраивание новой социальной роли и постижение культурного кода ведут к повышению эмоционального напряжения. Высокое эмоциональное напряжение 33,03 % студентов 3 курса (на 4,28 % меньше, чем на 1-м курсе) объясняется внедрением в семантическое поле профессиональной речевой культуры, освоением терминологического аппарата, осознанием представлений о себе, постижением иной социальной роли. Слишком высокие корреляции и тип коммуникации определяют личностные позиции в коммуникации: нормальный тип коммуникации более гибкий, адаптивный; жесткий – более категоричен, опирается на стереотипы.

Различия семантических характеристик участников выборки выражаются в субъективном своеобразии ролевой прагматики сопряженности

Я-реального/Я-идеального, в индивидуальной семантике конструктов. Семантические особенности пар характеристик на 1-м курсе связаны с нарушением логики высказываний, искажением и/или противоречивостью национальной коммуникативной культурной матрицы большинства студентов, опосредованной и прямой направленностью на себя в оценке действий других людей части конструктов (любят меня/не любят меня). На 3-м курсе доля студентов описывает характеристики с позиции диалогического взаимодействия; сокращается эго-направленность в оценке действий других (единичные статистически незначимые случаи); характеристики персонажей соответствуют системе формальной логики высказываний (характеристики на левом полюсе связанных характеристик расширяются, конкретизируются характеристиками на правом; соединяются по типу связи «общее – частное», «деятель – объект»); заметно обращение к метонимии, книжной лексике. Разнообразие семантических характеристик в ЖСК свидетельствуют об изменении к 3-му курсу сюжетно-ролевых матриц внутреннего психологического контекста: в сопряженности Я-реально-го/Я-идеального наблюдается смещение субъективной семантики связанных характеристик к социально типической, соответствующей культурной матрице.

Сравнение семантики характеристик сопряженности Я-реального/Я-идеального демонстрирует изменение внутреннего психологического контекста, преобразование установок и принципов взаимодействия с другими людьми: в условиях образовательного процесса снижается объект-объектная направленность сознания на другого (2,40 % студентов 1-го курса), формируется субъект-объектная направленность сознания на другого (2,19 % студентов 3-го курса). Объект-объектная направленность сознания на другого (опекаемый – опекаемый) показывает уклонение в условиях коммуникации от ответственности за собственные поступки и отказ в такой способности другому. Студент 3-го курса с субъект-объектной направленностью (серьезный – опекаемый) предпочитает одностороннюю регламентацию отношений: берет ответственность за свои поступки и поступки другого на себя.

В условиях межличностной коммуникации преобладающая часть студентов 1-го (62,54 %) и 3-го курсов (66,96 %) предпочитает направленность сознания на другого, характеризуемая как субъ-ект-субъектная: серьезный – серьезный, самостоятельный – серьезный, порядочный – серьезный, профессионал – серьезный, патриот – серьезный. Однако на 3-м курсе увеличивается доля студентов с такой направленностью, а список значимых ролей становится разнообразнее. В ролевой прагматике студентов 1-го курса не придается значение сочетанию характеристик «серьезный – терпимый», «профессионал – атеист», «нетерпимый – серьезный», «нетерпимый – серьезный», «порядочный – порядочный», «терпимый – патриот». На 3-м курсе сокращается доля объект-субъектного взаимодействия (с 18,83 % до 13,83 %) и сужается перечень значимых ролей: сохраняют значимость роли «Я-детское – серьезный» (выросло число выборов с 6,50 % до 8,48 %) и «опекаемый – серьезный» (снизилось количество выборов с 7,88 % до 4,17 %), теряют актуальность «опекаемый – порядочный».

Сопоставление семантических характеристик показывает неравномерность проходящих изменений, что указывает на сбои в развитии внутреннего психологического контекста. При идентификации студентами 3-го курса «Я-реального» с «Я-детским», «опекаемым» вероятна потребность в защите или незавершенность формирования уровня самооценки. Единичные случаи отождествления Я-реального с ролями «патриот», «профессионал», «самостоятельный» предполагают преувеличение самооценки относительно требований профессионального сообщества в контексте образовательного пространства.

Обсуждение и заключение

Сравнительный анализ значимых корреляций между конструктами выявил у студентов 3-го курса изменения в системе представлений и взаимоотношениях с людьми: сокращение доли слишком высоких корреляций, предпочтение нормального типа коммуникации свидетельствуют о повышении гибкости и адаптивности в межличностном взаимодействии, открытости новому опыту, о развитии способности понимать поступки и переживания людей.

Анализ сопряженности Я-реально-го/Я-идеального, типа коммуникации и ЖСК показал различия семантических характеристик внутреннего психологического контекста студентов 1-го и 3-го курсов, которые свидетельствуют об их личностном росте и позволяют описать три этапа развития в контексте образовательной среды вуза:

-

1. Достоверно значимое распределение предпочитаемых ролей в сопряженности Я-реального/Я-идеального по типу коммуникации у студентов указывает на смещение к 3-му курсу ролевой прагматики в направлении осознания представлений о себе и своем месте.

-

2. Семантические особенности внутреннего психологического контекста студентов 1-го и 3-го курсов характеризуют этапы личностного развития в аспекте образовательной среды вуза, субъективного опыта, уровня личной культуры и усвоения выделенных социумом значений.

-

3. Преобладание жесткого типа коммуникации у студентов 1-го курса свидетельствует об эмоциональном напряжении и объясняется вхождением в новое образовательное пространство, определением формы «разыгрывания идентичности»; сопровождается частотным противоречием семантики характеристик национальной коммуникационной культурной матрице, наличием объект-объектной направленности сознания на другого.

-

4. Увеличение доли нормального типа коммуникации на 3-м курсе указывает на изменение системы представлений о взаимодействии с окружающим миром, трансформацию субъективной сценарно-ролевой матрицы, реформирование коммуникативных тактик, достаточный уровень адаптации к контексту образовательной среды вуза и переход на следующий этап личностного развития.

-

5. Субъективная семантика ЖСК студентов 3-го курса отмечает неравномерность изменений и смещение Я-концепции в направлении уровня,

-

6. Неравномерность изменений внутреннего психологического контекста обусловлена индивидуальными и личностными особенностями студентов, недостаточным осознанием роли контекстов и степени их влияния, слабым представлением об осваиваемых в условиях профессионализации социальных ролях, т. е. запаздыванием в их освоении или ролевым конфликтом, замедлением или отклонением в становлении личной культуры, определяющим уровень развития и содержание личностно-профессиональной культуры.

-

7. Выделяются три этапа личностного развития:

-

– инициация – вживание в образовательное пространство вуза, освоение социальной роли «познающего»;

-

– лингво-ментальный этап – осмысление контекстов образовательного пространства, освоение социальной роли «обучающегося»;

– профессионально-культурная трансформация – формирование фундамента профессиональной позиции, освоение социальной роли «пользователь».

-

8. Исследование семантических характеристик внутреннего психологического контекста выявило возможность выделения и описания общих и индивидуальных закономерностей в содержании этапов личностного развития. Общим является соответствие стадии развития и курса обучения. К индивидуальным закономерностям относятся два варианта изменения семантики пространственных и временных характеристик внутреннего психологического контекста: уменьшается число противоречий с культурной матрицей, анализируются профессиональные культурные нормы и правила; отдается предпочтение книжной лексике, развивается логика высказываний, повышается уровень осознания

-

9. Личностное развитие студента прослеживается на основе изменения следующих параметров речевого поступка:

– системы представлений, влияющей на взаимоотношения с людьми (тип коммуникации) - позиции в контексте коммуникативной ситуации;

запрограммированного на профессиональную речевую культуру, развитие профессиональной языковой личности, сокращение доли объект-субъектной направленности сознания на другого и снижение объект-объектной, деконструкцию смыслов деятельности и стилей межличностного взаимодействия в соответствии с требованиями профессиональной среды.

контекстного воздействия, сокращается доля объект-субъектной позиции в межличностном взаимодействии, стирается объект-объектная.

-

- ролевой прагматики (сопряженность Я-реального/Я-идеального) – отношения к другим людям и к себе, позиции во взаимодействии с другими (изменение точки зрения в межличностном взаимодействии вплоть до отказа от объект-субъектной позиции в направлении предпочтения субъект-субъектной и формирования субъект-объектной позиции, что свидетельствует о повышении ответственности за свои поступки и поступки других);

-

- репрезентации в речевом поведении предпочтений, отношения, позиции (система личностных жестко связанных конструктов).

Субъективная семантика речевого поступка – субъективная картина мира, обусловленная единством параметров речевого поступка (типа коммуникации, значимых ролей, сопряженности

Я-реального/Я-идеального, ЖСК). Различия в субъективной семантике речевого поступка студентов объясняются взаимодействием внутреннего психологического контекста студента и внешних контекстов образовательной среды вуза.

Психолого-педагогические условия должны способствовать интеграции параметров речевого поступка, проецирующих в социокультурное пространство личностные особенности внутреннего психологического контекста.

Перспективы исследования состоят в изучении динамики семантических характеристик внутреннего психологического контекста личностного развития студентов на разных курсах и уровнях образования, в описании последующих уровней личностного развития студентов в контексте образовательной среды вуза.

Полученные результаты могут быть использованы при диагностике личностно-профессионального развития студентов на разных курсах обучения, определении уровня и этапа адаптации к новому образовательному пространству и социокультурной идентичности. Данный подход будет полезен при проектировании педагогических технологий повышения эффективности профессионального становления и освоения культурного кода профессионального сообщества.