Семантика агионима Николай (на материале русских паремий и православных молитв)

Автор: Кузьмина Маргарита Игоревна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Развитие и функционирование русского языка

Статья в выпуске: 2 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье имя собственное рассматривается как функционально-семантическая единица языка, речи и культуры. Актуальность работы определяется изучением имени собственного, имени святого как компонента русской языковой картины мира и как вербализации культурного концепта. Объектом исследования являются агионим Николай и средства экспликации семантики имени святого Николая в русском языковом сознании: святой Николай, Николай Чудотворец, Николай Угодник (Никола-угодник), святитель Николай и др. Материалом для изучения служат паремии, собранные В.И. Далем, и тексты православных молитв святому Николаю. В работе применена комплексная методика исследования, основанная на методе концептуального анализа имени собственного, полевом методе, методе компонентного анализа, в результате чего реконструированы ассоциативно-семантическое поле, эксплицирующее семантический объем агионима Николай во фрагменте русской языковой картины мира, и ассоциативно-семантическое поле, содержащее в своей структуре данный агионим как устойчивый компонент. Установлены способность агионима Николай вступать в сложные межполевые отношения; определены его ассоциативно-семантические связи с концептами христианской культуры Иисус Христос, Бог, Русский Святой, Святость и агионимами Егорий (св. Георгий), Касьян, Михаил, Кузьма и Демьян. Выявлена лингвокультурологическая значимость агионима Николай в русской языковой картине мира.

Имя собственное, антропоним, языковая экспликация, религиозный концепт, паремия, агионим николай, значение имени собственного, концепт святой

Короткий адрес: https://sciup.org/14970049

IDR: 14970049 | УДК: 811.161.1’373.2:2-583 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2017.2.12

Текст научной статьи Семантика агионима Николай (на материале русских паремий и православных молитв)

DOI:

Имя собственное является функционально-семантической единицей языка, речи и культуры, поскольку в его значении объединены номинативный, коннотативный, ассоциативный, культурно-ценностный компоненты [Фонякова, 1990, с. 21]. В языковой картине мира имя собственное может быть именем и вербализацией культурного концепта, который традиционно понимается как «слово или выражение, семантика которого отражает духовные смыслы о системе мироустройства и о системе ценностей отдельного этноса» [Степанов, 1997, с. 47].

Значение имени собственного представляет собой полевую структуру, отражающую различные признаки отображаемого объекта и связанные с ним ассоциации у носителей языка. Конструирование ассоциативно-семан- тического поля имени собственного дает возможность выявить содержание соответствующего фрагмента языковой картины мира и раскрывает специфику рассматриваемой категории в русском языковом сознании.

Имя святого (агионим) – особый вид антропонима. Исследования номинации святых и семантического наполнения агионимов представлены в работах Б.А. Успенского [1982], В.И. Супруна [1996], И.В. Бугаевой [2006; 2007; 2008], Л.И. Дука [2011], К.В. Литвинцевой [2012], А.А. Камаловой [2013] и др. При этом актуальным остается изучение способов репрезентации святых в различных текстах.

В исследовании, результаты которого обобщены в статье, выявляется семантическое наполнение агионима Николай в русских паремиях как отдельных текстах бытового красноречия и православных молитвах как образцах церковно-богословского красноре-

РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ чия и конструируется ассоциативно-семантическое поле этого агионима 1. Объектом изучения, кроме агионима Николай , стали средства экспликации семантики имени святого Николая в русском языковом сознании – лексемы, характеризующие святого (синонимические замены – апеллятивы), и слова ближайшего контекста.

2. Ассоциативно-семантическое поле агионима Николай 2.1. Святой Николай почитался в России как национальный святой, покровитель всех русских, а также как крестьянский святой [Успенский, 1982, с. 6–14, 55–56]. Этимологический компонент значения антропонима Николай – ‘победитель народов’. Это имя типично для русского именника. Возможно, и поэтому ликийский святой стал когда-то концептуально значимым для русского этноса и до сих пор остается удивительно русским в сознании многих носителей русского языка. «Образ всякого святого выражает идею человеческого подвига, умную сосредоточенность, духовное усилие... для русского coзнания типом святого... был всегда Николай-чудотворец, в нем именно, а не в ком-то другом народ видел наиболее характерное осуществление церковного блюстителя страны. <...> Образ Николая-чудотворца издавна установился не как одного из многих святых, но как тип святого, как представителя человеческой святости» [Флоренский, 1996, с. 405] (выделено нами. – М. К.).

Агионимы являются языковой экспликацией значимого для христианской культуры концепта Святой. Святой человек олицетворяет светлую сторону бытия: он становится воплощением всех положительных качеств христианина: праведности, духовной и нравственной непорочности, чистоты и др. В русской православной картине мира святой осмыслен и как «явление спасения, милости Божией к людям, благодати, посылаемой Богом своему народу <...>. Святой открывает путь к Богу и в этом качестве выступает как заступник за людей перед Богом, как своего рода посредник между Богом и людьми» (Живов). Следовательно, в значении агионима Николай можно выделить семантические

РУССКОГО ЯЗЫКА компоненты ‘защита’, ‘непорочность’, ‘чистота’, ‘божественность’, ‘святость’, ‘благодат-ность’ ‘православие’, ‘вера’, ‘заступник перед Богом’ и ‘покровитель’,

Имя собственное Николай занимает в русском религиозном сознании исключительное место: это имя наиболее чтимого святого, «почитание которого приближается к почитанию Богородицы и даже самого Христа » [Успенский, 1982, с. 6] (выделено нами. – М. К. ). О прочных ассоциативных связях аги-онима Николай и концептов Иисус Христос и Бог свидетельствуют выражения, произносившиеся русскими перед дальней дорогой: Никола в путь, Христос подорожник! ; Бог на дорогу, Никола в путь! Слово подорожник имело значение «путник» (Даль, т. 3, с. 193). В христианстве подорожник символизирует путь Христа, путь паломника (СС (ЭР), с. 33). Синтагматические связи агиони-ма Никола с существительными, называющими Всевышнего, актуализируют в значении имени собственного компоненты ‘единство с Богом’, ‘близость Богу’.

Носителем признака ‘обожествление’ или ‘божественная сила’ может быть и прямая номинация: На поле Никола общий бог . Святой Николай в русской деревне почитался как дарующий изобилие, плодородие и богатство [Афанасьев, 2002, т. 1, с. 537–538, т. 3 с. 290–291; Успенский, 1982, с. 55, 70–80]. Крестьяне считали, что благодаря его заботам колосится рожь, цветет гречиха, созревает ячмень. Русские люди верили, что именно этот святой охраняет от бед крестьянский скот, приходя в стадо незаметно для пастуха. Было принято, приветствуя пастуха, говорить ему Микола в стадо! (Ср. с паремией Бог в помощь ).

-

2.2. Синонимичные замены агионима Николай представлены следующими словосочетаниями: святой Николай , Николай Чудотворец , Николай Угодник ( Никола-угодник ), святитель Николай , архиепископ Мир Ликийских , Николай Мирликийский и др. Большинство из них построено по модели, включающей антропоним (личное имя) и нарицательное существительное, являющееся атрибутивной, как правило, аксиологической характеристикой. Синонимические ряды могут включать и официальные наименования,

-

2.3. В тексте православной молитвы в результате контекстуальных связей со словами всесвятый , угодник , теплый заступник , скорый помощник в значении имени собственного Николай актуализируются компоненты ‘святость’, ‘защита’, ‘помощь’: О, все-святый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче , и везде в скорбех скорый помощниче <...>. Отметим, что слово теплый употреблено здесь в переносном значении «усердный, проникнутый рвением и горячностью», «проникнутый ласковым, сердечным отношением, приветливый, отзывчивый» (Ушаков, т. 4, с. 686). Сочетание со словами теплый заступник , характеризующими святого, способствует появлению в значении имени собственного сем ‘доброта’ и ‘сила’ и формированию устойчивых положительных коннотаций.

зафиксированные в Минеях и Святцах, и обиходно-просторечные, сокращенные ( Никола , Микола ).

Частотными синонимическими заменами агионима Николай являются святой Николай и Николай Угодник .

В словарных дефинициях святой – «праведный, непорочный, отвечающий религиозному идеалу»; «духовно и нравственно непорочный, чистый, совершенный; божественный»; «проведший жизнь в служении Богу и признанный церковью после смерти покровителем верующих» (Ушаков, т. 4, с. 109; Даль, т. 4, с. 732; БАС, т. 13, с. 470). При сочетании с этим прилагательным агионим Николай актуализирует семантические компоненты ‘непорочность’, ‘чистота’, ‘божественность’, ‘святость’, ‘благодатность’.

В справочной литературе слово угодник зафиксировано в значении «человек, после смерти причисленный церковью к лику святых за совершенные при жизни особо угодные Богу дела, непорочную жизнь», «тот, кто угоден Богу святостью, безгрешностью своей жизни; святой»; «название некоторых святых – человек, угодивший Богу» (БАС, т. 16, с. 222; Ушаков, т. 4, с. 881). В христианской культуре синонимичными являются слова угодник , святой , праведник . В значении слова угодник наличествуют семантические признаки ‘святость’, ‘безгрешность’, ‘чистота’, ‘непорочность’, ‘праведный’, ‘угодный Богу’, ‘угодивший Богу’. При сочетании со словом угодник в значении агионима Николай актуализируются те же компоненты, что и при сочетании со словом святой .

Другой синонимичной заменой агиони-ма является словосочетание Николай Чудотворец . Чудотворец – «эпитет ряда святых, особо прославившихся даром чудотво-рения, заступников, к которым прибегают в надежде на чудотворное исцеление» (Живов). Синтагматические связи со словом Чудотворец способствуют появлению в значении агионима Николай семантических признаков ‘целительность’, ‘чудо’ и актуализации компонента ‘защита’.

Сочетаемость агионима Николай со словом святитель не так частотна. В справочной литературе слово святитель определяется как «торжественное наименование высших лиц в церковной иерархии»; «разряд святых из епископского чина, которые своей святой жизнью ведут за собой верующих людей к праведной жизни и к Богу» (Живов; БАС, т. 13, с. 466; Ушаков, т. 4, с. 109). Святой Николай был архиепископом Мир Ликийских. Священники такого высокого сана (как и епископы) являют своей церкви образ Божий. Это, по-видимому, влияет на возникновение ассоциативно-семантических связей агионима Николай с концептом Бог.

В тексте молитвы представлена языковая экспликация семантики агионима Николай добрый наш пастырь. Слово пастырь в христианском сознании ассоциируется со служением, всецело основанным на любви (см. Живов): Иисус Христос называл себя пастырем добрым. При таком употреблении в результате актуализации семантических и ассоциативных связей агионима Николай в его значении актуализируются семы ‘доброта’, ‘любовь’ и ‘божественное’.

В молитве агионим Николай приобретает сему ‘свет’ через вторичную номинацию светильниче пресветлый. Свет в христианском учении имеет особое символическое значение. В Библии Слово Божие представлено как светильник для верующего. Семантический объем концепта Свет определяется как совокупность признаков: онтологических (‘божественное’, ‘вечность’, ‘бессмертие’, ‘рай’), гносеологических (связь с модусом веры), аксиологических (‘чистота’). В религиозном контексте наименование Свет становится синонимичным именам собственным Бог, Иисус Христос и слову Доброта (СС, с. 323). У православных Иисус Христос связывается со светом, потому что Он, придя на землю, просветил людей Своим ученьем – светом истины (СС, с. 323; ЭС, с. 443–445). Концепт Свет, эксплицированный в данном религиозном контексте, неразрывно связан с концептами Истина и Святость. Определение светлый в религиозном контексте приобретает устойчивую положительную эмоциональноэкспрессивную окраску. В результате ассоциативно-семантических связей с концептами Свет и Иисус Христос агионим Николай реализует компоненты ‘свет’ и ‘божественное’, употребляясь в значении «проповедник христианского ученья».

В тексте молитвы святой Николай характеризуется как звезда осиявающая и освещающая всю вселенную . Расширяется значение агионима. Устанавливаются ассоциативно-семантические связи с религиозными концептами Иисус Христос и Бог . Звезда означает присутствие божества, верховенство, вечное и неумирающее, высшее достижение, ангела-посланца, защиту, надежду. В христианстве звезда олицетворяет божественное предводительство и благорасположение, рождество Христово (СС, с. 107; ЭС, с. 182–184). В связи с этим в результате контекстуального взаимодействия агионима со словами звезда , осиявающая , освещающая в его структуре актуализируются семы ‘свет’, ‘божественное’, ‘защита’, ‘вечное’.

Представления о святом Николае как о помощнике, о заступнике людей перед Богом и даже нередко его обожествление находят отражение в русских паремиях. Во многих паремиях в значении имени святого актуализированы семы ‘защита’ и ‘заступничество’: Никола на море спасает , Никола мужику воз подымает. Проси Николу, а он Спасу скажет ; Оставил воз на дороге, да Никола береги ! ; Кинул кафтан при дороге – святой Никола, побереги ! ; Лучше брани: Никола с нами .

В паремии Нет за нас поборника супротив Николы языковой экспликацией семантики агионима Николай является лексе- ма поборник. Это слово заимствовано из старославянского языка, имеет значение «ревностный защитник» (Ушаков, т. 3, с. 323), то есть поборник – тот, кто борется вместе с тобой против общего врага, соратник, и в сочетании с агионимом Николай актуализирует в его семантической структуре компоненты ‘сила’, ‘близость’, ‘единство’.

Среди аксиологических атрибутивных характеристик имени святого в русских паремиях актуализировано прилагательное милостивый : Бог не убог, а Никола милостив . Считалось, что Николаю-угоднику можно молиться во всех нуждах, что он всегда и всем поможет, потому что добр и милостив.

В паремиологических единицах употребляется чаще только имя собственное ( Николай , Никола ), не представлены сочетания с апеллятивами – лексемами, отражающими социальный статус как человека и как святого ( архиепископ , святитель ), функциональные именования, связанные указанием чина или ранга святости ( праведник , святой , угодник , чудотворец ). В этом, по-видимому, проявляется особая любовь русского народа к святому Николаю.

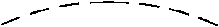

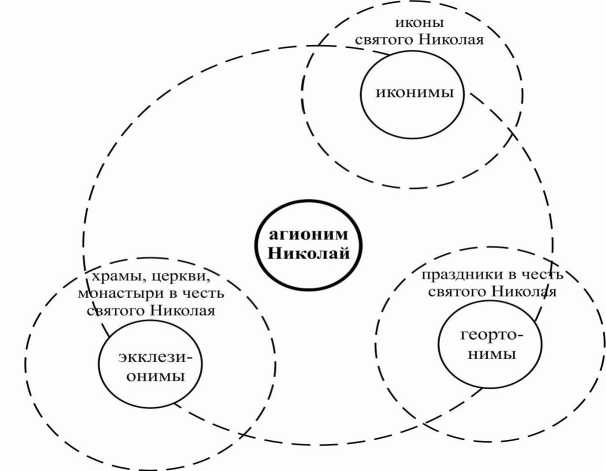

2.4. Значение агионима Николай может быть рассмотрено как полевая структура. Ассоциативно-семантическое поле агионима Николай, репрезентирующего его семантический объем во фрагменте русской языковой картины мира, представлено на рисунке 1.

3. Расширение семантического объема агионима Николай

Центром поля является антропоним Николай и его варианты Никола , Микола ; ближнюю периферию образуют слова – синонимические замены, построенные по модели имя собственное и нарицательное существительное как его атрибутивная характеристика ( Святой Николай , Николай Угодник , Николай Чудотворец , Святитель Николай и др.), определения к имени ( милостивый и др.); дальнюю периферию образуют лексемы, связанные с агионимом ассоциативной связью.

Ассоциативно-семантическое поле аги-онима Николай, эксплицирующее имя в русском языковом сознании, характеризуется развитостью межполевых отношений, среди

скорый наш помощник

светильник тёплый наш заступник пресветлый.— --- святой Никола

святой Микола

святой Николай

/ Николай чудотворец милостивый

всесвятый

святитель \ Николай

а гионим Н икола й (Н икола, Микола)

Николай j угодник

добрый наш пастырь

архиепископ Мир Ликийских

Николай Мирликийский угодник преизрядный / '

поборник

звезда освещающая всю вселенную /

Рис. 1. Ассоциативно-семантическое поле агионима Николай

которых отмечено взаимодействие с полями, репрезентирующими отдельные концепты христианской культуры.

-

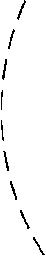

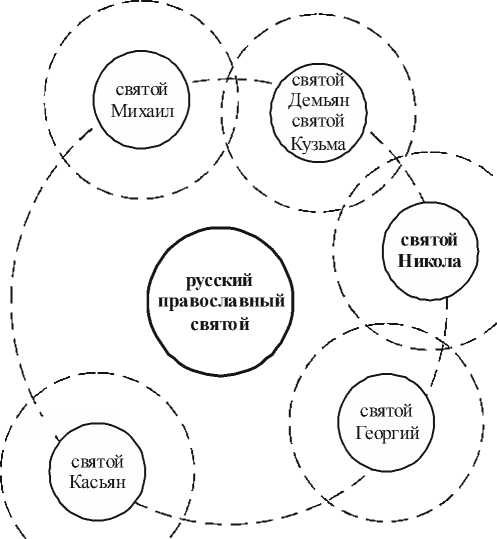

3.1. В русской православной языковой картине мира агионим является ядром и именем полей, включающих иконимы (названия икон, посвященных этому святому), экклези-онимы (названия церквей, храмов, монасты-

- рей в честь святого), геортонимы (церковные праздники, дни его памяти) и др. (рис. 2).

Имя святого может быть использовано в названиях религиозных церковных праздников (геортонимах). Святителю Николаю в православном церковном календаре посвящено несколько праздников. В русском сознании с именем этого святого прежде всего связа-

Рис. 2. Межполевые связи агионима Николай

ны два праздника, нашедшие отражение в русских паремиях и получившие такие народные названия, как Никола Зимний и Никола Вешний ( Весенний ), два Николы или Николин день . 19 декабря по новому стилю вспоминают день смерти святого ( Никола Зимний ). 22 мая верующие вспоминают перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари. На Руси этот день именовали Никола Вешний.

Святого Николая почитали как покровителя земледельцев и крестьян, поэтому неслучайно часть паремиологических единиц построена на противопоставлении двух времен года, важных для русского крестьянина: весны и зимы через лексемы-антонимы зимний и вешний , теплый и холодный ( морозный ) . Например: Два Николы: теплый и холодный ; Два Николы: один травный, другой морозный (или Два Николы: один с травой, другой с морозом ); Никола зимний лошадь на двор загонит, Никола вешний лошадь откормит .

Наблюдения за погодой крестьяне на протяжении веков соотносили с церковными праздниками [Афанасьев, 2002, т. 1, с. 537]. В словаре В.И. Даля отражено большое количество народных примет, тесно связанных с Никольс- ким днем и зимой. Например: Перед Николой иней – овсы хороши будут; Иней на Николу – к урожаю; На Николу зима с гвоздем ходит; Подошел бы Николин день, будет и зима; Первые морозы – никольские; Коли зима на Николин день след заметает, то дороге не стоять; Хвали зиму после Николина дня.

В текстах паремий частично отражены только геортонимы святого Николая. Анализируемый языковой материал (паремии и тексты молитв) не позволяет говорить о взаимодействии агионима Николай с иконимами и эккле-зионимами. Изучение названий икон и церквей, посвященных этому святому, может стать перспективой исследования семантики агионима, отраженной в русском языковом сознании.

-

3.2. Агионим Николай является устойчивым компонентом ассоциативно-семантического поля концепта Русский православный святой (рис. 3). В паремиях о Николае в одном контексте употребляются имена русских святых Егория , Михаила , Касьяна , Кузьмы и Демьяна. Наибольшим количеством представлены паремии, в которых использованы имена святых Николая и Георгия , или в народной трансформации Егория , Юрия. На Руси, так же как и два Николы, было два Егория: Егорий зимний

Рис. 3. Ассоциативно-семантические связи агионима Николай и концепта Русский православный святой

-

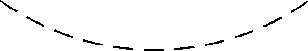

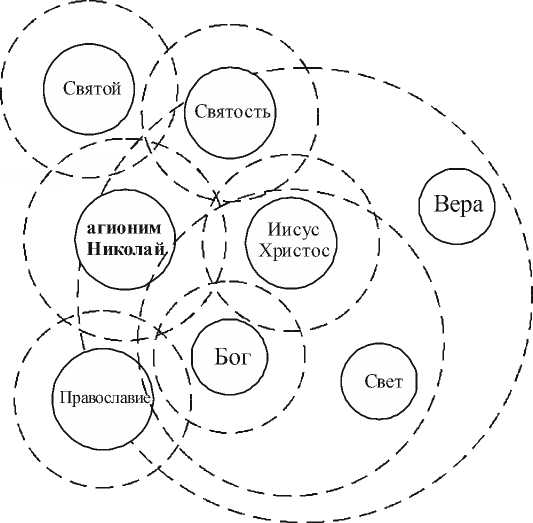

3.3. Расширение семантического объема агионима Николай происходит в результате актуализации ассоциативных связей с концептами Вера , Православие , Святость , Иисус Христос , Бог , Святой и др. (рис. 4).

(9 декабря) и Егорий вешний (6 мая): Два Николы: теплый и холодный; два Егорья: холодный и голодный ; В осень Егорий с мостом, Никола с гвоздем ; Никола загвоздит, что Его-рий намостит ; Егорий замостит, Никола заг-воздит ; Весной Егорий с мостом, Никола с кормом ; Егорий с теплом, а Никола с кормом ; Егорий с водой ( с росой ), а Никола с травой ; Егорий с летом, а Никола с кормом и др. Праздники в честь этих святых хронологически сближены (ср.: 9 и 19 декабря, 6 и 22 мая), что и выразилось в паремиях, отражающих тесную связь православных праздников с воззрениями русских на природный календарь.

Менее частотно в русских паремиях сопоставление святого Никола я со святым Михаилом и святыми Кузьмой и Демьяном. Пословицы отражают народные приметы, связанные с днями святых и соотнесенные с наблюдениями над природными явлениями: Коли на Михайлов день закует, то на Николу раскует ; Если Михайло Демьянов путь порушит, не жди пути до зимнего Николы ; Козьма – Демьян с мостом, Никола с гвоздем .

Подтверждением особого отношения русского народа к святому Николаю является паремия Благому чудотворцу Николаю два праздника в году, а Касьяну немилостиво- му один в четыре года. По православному календарю День памяти Святого Иоанна Кас-сиана Римлянина, Кассиана Затворника, а также некоторых других Кассианов и Касьянов – 29 февраля. В невисокосные годы этот день переносится на 28 февраля, однако народная молва окрестила именно 29 февраля Касьяновым днем. Високосные года считались на Руси опасными, связанными с различными несчастьями, а сам Касьянов день пользовался в народе дурной славой, некоторые народные поверья считают его самым страшным днем за все четыре года високосного цикла. Имя Касьян употребляется в ближайшем контексте с определениями, как правило имеющими отрицательными коннотациями: Касьян Завистник, Касьян Скупой, Касьян Злопамятный, Касьян Корыстный, Касьян Остудный, Касьян Грозный, Касьян Тяжелый. Анализ языкового материала позволяет сделать вывод о том, что в русских паремиях, зафиксированных В.И. Далем, нашли отражение только положительные аксиологические оценки святого Николая. В связи с этим можно говорить об устойчивой антонимии имен собственных Николай – Касьян в русском языковом сознании на основе различных противоположных коннотативных характеристик.

Рис. 4. Взаимосвязь ассоциативно-семантического поля агионима Николай и полей, репрезентирующих отдельные христианские концепты

Следует прокомментировать связи концептов Святой и Святость . Под святостью в исследовании понимается «причастность человека Богу, его обоженность, его преображение под действием благодати Божьей» (Живов). При всей близости семантики концепты Святой и Святость нельзя считать одним концептом, поскольку святость Бога, святость Иисуса Христа и святость простого человека не тождественны. Святой человек приближается к Божественной святости, но не равен ей, не равен Богу. «Христиане, духовно следующие за Христом, соучаствуют в его Божестве по благодати и становятся святыми» (Живов). В связи с этим на рисунке 4, отражающем межполевые связи агионима Николай , поля, репрезентирующие концепты Святость и Святой , пересекаются, а не совпадают.

4. Выводы

Многообразие языковых экспликаций семантики агионима Николай подтверждает его высокую ассоциативность, свидетельствует о его социально-прагматической и культурно-исторической ценности в русской языковой картине мира.

Семантический объем агионима Николай в русском языковом сознании составляют онтологические и аксиологические признаки: ‘защита’, ‘свет’, ‘чистота’, ‘божественность’, ‘святость’, ‘чудо’, ‘доброта’, ‘милость’, ‘сила’. В религиозных и бытовых текстах происходит расширение семантического объема слова, актуализируются его ассоциативные связи с репрезентантами культурных концептов православного христианского сознания, контекстуальная синонимия и антонимия.

Анализ оценки имени святого в паремиях, собранных В.И. Далем, и в текстах православных молитв позволил выявить важные для русской ментальности аспекты Святости: Защита, Помощь, Любовь. Имя святого и сам святой символизируют для русского человека помощника в делах, защитника от всего злого и от гнева Бога, посредника между Богом и людьми.

Наличие культурно-ценностного компонента в значении агионима Николай позволяет говорить о его концептуализации в русском языковом сознании.

Список литературы Семантика агионима Николай (на материале русских паремий и православных молитв)

- Афанасьев, А. Н. Мифы, поверья и суеверия славян: поэтические воззрения славян на природу: в 3 т./А. Н. Афанасьев. -М.: Эксмо, 2002. -Т. 1. -768 с.; Т. 2. -800 с.; Т. 3. -768 с.

- Бугаева, И. В. Агионимы в ономастическом пространстве русского языка/И. В. Бугаева//Известия на Научен център «Св. Дасий Доростолски». -Силистра: , 2006. -Кн. 1. -С. 78-87.

- Бугаева, И. В. Агионимы в православной среде: структурно-семантический анализ/И. В. Бугаева. -М.: ФГОУ ВПО РГАУ -МСХА им. К.А. Тимирязева, 2007. -138 с.

- Бугаева, И. В. Язык православных верующих в конце XX -начале XXI века/И. В. Бугаева. -М.: ФГОУ ВПО РГАУ -МСХА им. К.А. Тимирязева, 2008. -234 с.

- Дука, Л. И. Агионимы в пространстве лингвокультуры/Л. И. Дука//Вестник Запорожского национального университета. Филологические науки. -2011. -№ 2. -С. 169-172.

- Камалова, А. А. Способы презентации святых в текстах Миней/А. А. Камалова//Минеи: образец гимнографической литературы и средство формирования православных. -Ольштын: , 2013. -С. 142-155.

- Литвинцева, К. В. Номинация, титулование и обращение в религиозном дискурсе/К. В. Литвинцева//Логический анализ языка: адресация дискурса. -М.: Индрик, 2012. -С. 165-176.

- Степанов, Ю. С. Константы. Словарь русской культуры/Ю. С. Степанов. -М.: Языки русской культуры, 1997. -824 с.

- Супрун, В. И. Христианизация русского именника/В. И. Супрун//Христианство. -М.: , 1996. -С. 53-58.

- Успенский, Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей (Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского)/Б. А. Успенский. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. -248 с.

- Флоренский, П. Моленные иконы Преподобного Сергия/П. Флоренский//Сочинения: в 4 т. -М.: Мысль, 1996. -Т. 2. -С. 383-409.

- Фонякова, О. И. Имя собственное в художественном тексте/О. И. Фонякова. -Л.: ЛГУ, 1990. -104 с.

- БАС -Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. -М.; Л.: АН СССР, 1948-1965.

- Даль -Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т/В. И. Даль. -М.: Терра, 1994.

- Живов -Живов, В. М. Святость//Краткий словарь агиографических терминов/В. М. Живов. -М.: Гнозис, 1994. -112 с. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: https://azbyka.ru/svyatost-kratkij-slovar-agiograficheskix-terminov#n36. -Загл. с экрана.

- СС -Тресиддер, Дж. Словарь символов/Дж. Тресиддер; пер. с англ. С. Палько. -М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. -448 с.

- СС (ЭР) -Словарь символов. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: insai.ru/slovar/62245/. -Загл. с экрана.

- Ушаков -Толковый словарь русского языка: в 4 т./под ред. Д. Н. Ушакова. -М.: Советская энциклопедия: ОГИЗ, 1935-1940.

- ЭС -Энциклопедия символов, знаков, эмблем/авт.-сост. В. Андреева . -М.: Астрель: ACT, 2004. -556 с.