Семантика и стилевые решения христианских мотивов в творчестве мастеров группы «Одиннадцать»

Автор: Корнильева А.В.

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Культурное наследие

Статья в выпуске: 2 (75), 2025 года.

Бесплатный доступ

В 60–70-е гг. XX в. ленинградские мастера группы «Одиннадцать» проявили себя как яркий, нетривиальный творческий коллектив, который наметил альтернативный путь развития отечественного изобразительного искусства. Их отличал интерес к новым принципам пластического и композиционного решения произведений, выходящего за рамки академического видения. Художники предприняли попытку обратиться к образам горнего мира, раскрыть проблемы духовно-нравственных ценностей. Актуальность обращения к тематике христианских мотивов в произведениях группы «Одиннадцать» объясняется необходимостью систематизации и введения в научный аппарат отдельного аспекта их творчества, а также сохранения гуманистических ценностей, отечественных традиций и укрепления духовного начала в современном искусстве. Цель данной статьи – раскрыть проблематику их произведений на религиозную тему в контексте светского искусства. Методы исследования основаны на анализе исторических фактов, которые повлияли на творчество мастеров; авторами был применен сравнительно-аналитический подход к изучению произведений художников. В ходе исследования были выявлены схожие духовные ориентиры художников, проанализированы стилевые особенности изобразительного языка в интерпретации религиозных сюжетов, обнаружены различные и общие семантические подходы в работе с этой темой.

Группа «Одиннадцать», живопись, изобразительный язык, искусство Ленинграда, композиция, религиозный сюжет, скульптура, стилевые особенности, художественный образ

Короткий адрес: https://sciup.org/140310694

IDR: 140310694 | УДК: 75.046.3 | DOI: 10.53115/19975996_2025_02_094_109

Текст научной статьи Семантика и стилевые решения христианских мотивов в творчестве мастеров группы «Одиннадцать»

Общество. Среда. Развитие № 2’2025

Обращение к творчеству мастеров группы «Одиннадцать» имеет актуальный характер на фоне пристального интереса к советскому изобразительному искусству послевоенного периода. За последние 15 лет были проведены персональные выставки отдельных участников группы. В разные годы были проведены юбилейные выставки 30–40–50 лет со дня первой выставки творческого объединения в 1972 г. в новом выставочном зале Союза художников России на Охте. В творческое объединение входили 11 мастеров, которые дополняли друг друга ярким и самобытным видением в изобразительном искусстве. Новизна настоящего исследования заключается в более подробном рассмотрении религиозных тем в произведениях мастеров группы «Одиннадцать» в плане художественного и стилистического трактования, а также духовно-нравственной проблематики.

Материалы и методы

Методы исследования основаны на анализе исторических фактов, в контексте которых развивалось творчество мастеров, а также на сравнительно-аналитическом подходе к изучению произведений художников, на формальном анализе произведений с учетом индивидуальности авторов и стилистическом анализе, что позволяет выявить художественные особенности в творчестве каждого художника.

С момента появления мастеров группы «Одиннадцать» на арене ленинградского искусства по настоящее время были изданы монографии отдельных художников данного объединения, опубликованы статьи в различных изданиях научных журналов и газет. Проблематику религиозных мотивов в творчестве группы «Одиннадцать» рассматривали в исследованиях и статьях искусствоведы Ленинграда-Пе-тербурга: А.Ф. Бахтияров, А.И. Шамань-кова, С.А. Подъелышев, Н.А. Ватенина, Л.В. Мочалов. Были отмечены стилевые особенности решения религиозных мотивов, декоративность, условность пластического языка с отсылкой к примитиву, индивидуальное прочтение сюжетов, проявление личной палитры, тяготение к авангардным поискам, искренность, открытость и личностное переживание мотива. Однако необходимо отметить, что наряду с исследованиями, касающимимся группы «Одиннадцать», существует ряд публикаций, посвященных религиозной тематике в отечественном искусстве второй половины ХХ в. в целом. Среди них труды Н.А. Шендарева, где автор рассматривает проблему взаимодействия творчества и религии, художественного осмысления христианского наследия и веры, а также исследует эту проблему на фоне современного искусства 1990–2000-х гг. с точки зрения нового поля смыслов и прочтения христианских сюжетов [30]. Н.А. Шендарев отмечает, что «художники, обращаясь к вечным истинам и темам, стараются передать некое внутреннее видение, концепцию восприятия мира горнего через свои художественные практики. Крупным исследованием является и работа А.И. Шаманьковой [27], в которой автор рассматривает религиозную проблематику в искусстве советского времени в период 50–90-х гг. XX в. А.И. Шаманькова исследует произведения разных стилевых направлений, от узнаваемых христианских мотивов в академическом плане до иносказательных, метафорических решений и духовных поисков в беспредметном творчестве, а также через призму пейзажа, натюрморта и сюжетной композиции. Рассматривается широкий круг мастеров, внимание уделяется и некоторым художникам группы «Одиннадцать».

Творчество художников группы «Одиннадцать» тесно переплетено с их судьбой. Те жизненные коллизии, которые довелось пережить мастерам, согласно времени и событиям, с которыми столкнулось их поколение, определили систему ценностей, их духовный мир, приоритеты в жизни и в искусстве. Они обращались к разным жанрам в творчестве, раскрывали проблемы пейзажа, натюрморта, портрета, тематической картины, опираясь первоначально на опыт мастеров старшего поколения, как русского, так и западноевропейского искусства. Они раскрывали потенциал возможностей изобразительного языка, но при этом обращались к тем проблемам, которые наиболее полно раскрывали их мировоззрение. Жизнелюбие, благоговейное отношение к природе, к родному и близкому человеку, уважение духовных непреходящих ценностей, поиск Истины сквозь призму размышлений о бренности мира. Отсюда и обращение к вечным темам бытия и осмысления мира, к религиозным мотивам. В данной статье мы рассмотрим произведения художников группы «Одиннадцать» в контексте христианских мотивов в их творчестве.

А.И. Шаманькова утверждает: «Обра- щение к христианским образам и сюжетам на протяжении всего советского периода оставалось “тайной” сферой. Незримыми духовными нитями оно соединяло художников, оказавшихся во второй половине ХХ в. по разные стороны условной границы официального и неофициального искусства» [27, с. 297]. В своем исследовании автор приводит широкий диапазон примеров работы с религиозной тематикой в изобразительном искусстве. В так называемом официальном искусстве это работа с пейзажем, в котором мастеров привлекает мотив церковной архитектуры, как прямая отсылка к религиозной теме. «Постепенно старинные крепостные стены, соборы, звонницы “набирают вес” и занимают почти всё пространство холста, поражая своей нерушимой стойкостью, монументальной красотой, наполняют полотна ощущением незыблемого миропорядка», – пишет А.И. Шаманькова [27, с. 95]. Также сюжетно-тематическая картина раскрывает религиозные темы, к примеру, в работах Е.Е. Моисеенко, К.К. Иванова, многих других ленинградских мастеров. «Большое количество примеров работы с религиозной тематикой дает нам и неофициальное искусство Ленинграда, и здесь процесс также отмечен поисками нового видения формы, выразительных пластических решений. Обращение к евангельской тематике происходит опосредованно, и отражает принцип не столько классического решения жанровой картины на тему библейского сюжета, сколько символический, метафорический характер отображения проблем окружающей действительности. Появление интереса к древнерусскому искусству, к его традициям придает художникам определенный импульс и в работе с палитрой, и в духовном понимании своих произведений. Так, например, отмечает Н.А. Шендарев: «Использование приемов и идей иконописи в петербургской школе неофициального искусства позволило художникам добиться уникальных светотеневых и перспективных эффектов в изображении сакральных пространств» [28, с. 178]. «Так называемая хрущевская оттепель создала стимулы для раскрепощения культуры. Под знаком искренности, романтизма, высвобождения индивидуальности, стремления к социальной честности создавались многие выдающиеся художественные произведения и свершались культурные акции» [17, с. 15]. В этот период были осмыслены декоративные стороны древнерусского искусства, отечественного

Общество

искусства начала ХХ в., а также французского, итальянского наследия, произведений Матисса и прочих фовистов. Обращаясь к творчеству художников группы «Одиннадцать», мы увидим, что не только формальная и декоративная сторона во- проса отсылает их к религиозным темам и евангельским сюжетам, изучению древнерусского искусства и мирового наследия. Безусловно, обращение к стенным росписям русских храмов, к иконе, а также к искусству Италии эпохи Ренессанса задавало определенную тональность многим произведениям и вдохновляло художников. Но именно их личное переживание окружающей действительности, их духовное осмысление и отклик души послужили мотивом для обращения к религиозным темам, а точнее к использованию символики этих сюжетов. Пришли они к этому постепенно, сквозь вереницу прожитых лет и событий, пройдя вместе со страной разные периоды истории, «время перемен».

В 1990 г. Лев Всеволодович Мочалов

Общество. Среда. Развитие № 2’2025

даст характеристику времени, в которое происходили перемены в стране и в художественной жизни соответственно. «Среди множества нынешних выставок, тематиче-ски-конъюнктурных и авангардистски-экс-периментальных, чисто эпатажных и откровенно коммерческих, сенсационность этой – в ее творческой серьезности, в мировоззренческой и художнической независимости представленных авторов, в том, наконец, что они дают повод для нападок как “справа”, так и “слева”. <…> И особенно важно подчеркнуть сегодня, когда политизация нашего общества идет в обнимку с масскультом, законы демократии механически переносятся в сферу культуры» [14, с. 78]. Так, Л.В. Мочалов говорит о сложном и противоречивом времени, когда многое в сознание общества пошатнулось, появилось стереотипное мышление массовой культуры, но при этом на фоне происходящего вдруг открывается выставка двадцати шести художников из Москвы и Ленинграда. «Ядро этой выставки составили произведения художников группы “Одиннадцать” <…> творчество ее экспонентов укоренено в глубинных пластах отечественной и мировой культуры» [14, с. 78]. Таким образом, будет интересно рассмотреть, что же волновало мастеров группы «Одиннадцать» в это неспокойное и противоречивое «время перемен».

Завен Аршакуни

Одним из наиболее ярких и непредсказуемых художников в трактовке рели- гиозной тематики можно назвать Завена Петросовича Аршакуни (1932–2012). У этого мастера обращение к сюжетам из Евангелия в 1990-е и 2000-е гг. происходит на фоне событий, в которые была погружена наша страна. Время распутья, неизвестности, крушения прежних устоев, когда на первый план выходит культ «золотого тельца», происходит дегуманизация искусства, когда лирическая песня заменяется шоубизнесом; с экранов телевизора транслируются политические передряги одновременно с фильмами, отражавшими криминальный мир. Для поколения Завена Аршакуни, пережившего Великую Отечественную войну, во время которой определенно осознавалось, где свои, а где враги, в мирное время было трудно осознать, что же происходит со страной, где люди становятся «глухими, черствыми и слепыми» по отношению к прекрасному, к духовному миру, друг другу и, наконец, к жизни как таковой. Именно в это время в творчестве Завена Аршакуни появляется серия произведений на тему религиозных сюжетов: «Бегство в Египет» (1999), «Благовещение» (1999), «Рождество» (1999 и 2001) (рис. 1).

Прочтение этих тем в искусстве Ар-шакуни нельзя назвать классическим. Да и не стояла задача изобразить эти композиции в академическом плане, с соблюдением всех правил художественного языка и канонов, как это делали мастера старшего поколения академической школы. Здесь, скорее, символическое обращение к этим темам, через призму которых художник ищет для себя выход из «тьмы вокруг». Бегство от смуты, ради духовного спасения и надежды. Это своего рода попытка обретения духовного стержня, стремление сохранить свой духовный мир и «духовный очаг», чтобы передать его следующему поколению. «В творчество З.П. Аршакуни евангельская тема приходит с рождением долгожданного позднего ребенка; она раскрывается в образах материнства, иконографически напоминающих произведения древнерусского искусства», – отмечает А.И. Ша-манькова [27, с. 210]. Эти произведения наполнены яркими красками, обобщенным видением формы; персонажи, словно символы, и в то же время в картинах чувствуется присутствие художника, его связь с происходящим. Это происходит благодаря отражению интерьера мастерской на втором плане в картине «Благовещение» (1999), что придает сюжету еще больше ощущения нереального. Будто видение художнику запечатлено на холсте. В сущности, художник выражает свое трепетное отношение к некому таинству и пониманию того, что для него является благой вестью. Художник говорит посредством красок, образов и символов. «Картина – для постижения скрытого, познания потаенного смысла и спрятанной в обыденности гармонии» [6, с. 20]. Цветовой заряд картины передает психологическое состояние самого художника. «Радость Завена Аршакуни построена на преодолении печали» [1]. «В этом и состоит противоречивость его творчества, когда кажущаяся легкость и радужность взора на мир “питается” суровым опытом жизни, горьких воспоминаний и размышлений о мире, в котором мы всего лишь временные гости» [9, с. 191]. Это выражается в ярких светоносных красках, словно светится изнутри картина. «Произведения З.П. Аршакуни наиболее представительны в контексте влияния русских примитивов, иконописи, лубка», – отмечает С.А. Подъелышев [18, с. 247].

Композиция «Умиление» (1997) (рис. 2) передает широту письма, условный рисунок, скупую цветовую гамму в зеленовато-охристом колорите, отсылает нас к древнерусской иконе. Олицетворение безграничной любви к хрупкому миру младенца, символ духовной чистоты, святого предназначения женщины: нести любовь, добро и даровать жизнь, – всё это раскрывает художник в своем произведении. Отчасти это и личное переживание радости ожидания и появления ребенка в семье художника. Зачастую обращение к религиозным сюжетам обусловлено желанием художника проникнуть в суть духовных заветов, Церкви, согласно своему духовному переживанию и поиску ответов.

Мы будем встречать религиозные символы и в пейзажах Завена Аршакуни: «Плач по убиенным» (1999); «Весна. Церковь Иоанна Воина» (2001); «Суздаль. Рождественский собор» (2000); «Месяц май» (2000). Насыщенная, яркая палитра этих произведений с одной стороны дарит чувство радости, фейерверк цвета, с другой стороны есть ощущение тревоги из-за контрастных черных деревьев, метущихся птиц. Душа остается беспокойной за близких, за родной край, за судьбу страны, она в вечном поиске Истины. Картина «Рождество в моем доме» (2000) наполняет зрителя теплыми воспоминаниями о детстве, об атмосфере долгожданного праздника, просветленной радости. На картине видны и портрет мальчика, возможно, сына художника, и картина «Умиление». Всё это символы тех духовных ценностей, что дόроги художнику, и ради которых он продолжал жить и работать, преодолевая тернии нового времени. Здесь чувствуется доброта, радость и одновременно легкая грусть об ушедшем времени счастливого детства рядом с любимой мамой художника. Именно она воспитала в сыне чувство прекрасного, научила его видеть гармонию, замечать мир вокруг себя. «Первым, очень важным моментом в становлении личности Аршакуни было недолгое общение с матерью, Людмилой Борисовной Мартыновой. Художник рассказывает, что «она с раннего детства приобщила его к природе, научила ее понимать, всегда старалась обратить внимание на какого-нибудь жука великолепной расцветки или тонкого рисунка листок. Любовь к природе навсегда стала движущей силой творчества Аршакуни» [24, с. 1].

Мир Завена Аршакуни наполнен простыми мотивами и глубокими смыслами, яркостью красок почти пасхальной тональности и просветленной печалью, драматичным напряжением и радостью благой вести. Произведения Завена Ар-шакуни наполнены светом, в них очевиден простой, доходящий до примитива рисунок, словно символ, знак, олицетворяющий идею. В картине «Невеста» (1981) С.А. Подъелышев отмечает: «разноцветные, “лентуловские” луковицы церкви создают образ русской провинции, православный шестикрылый Серафим свидетельствует о глубокой религиозности Ар-шакуни» [18, с. 248].

Важно отметить и погруженность художника в проблематику заявленных сюжетов, и проникновенность этих образов в контексте светского искусства. Безусловно, знакомство с наследием древнерусской живописи оказало на этого мастера решительное влияние. И здесь хочется вспомнить слова князя Евгения Трубецкого: «Теперь, когда икона оказалась одним из самых красочных созданий живописи всех веков, нам часто приходится слышать об изумительной ее жизнерадостности» [21, с. 14]. Завен Аршакуни предпринимает попытку найти ответ в поиске Истины, в обращении к духовным ценностям, отсюда и диалектика его творчества. Л.В. Мочалов отмечает: «Основу гармонии его работ составляют согласие несхожего, согласие контрастных, полярных категорий – радости и печали, грубоватой суровости и ласковой нежности, трезвой прозы и пьянящей поэзии» [13, с. 15].

Общество

Общество. Среда. Развитие № 2’2025

Валерий Ватенин

К вопросам о смысле жизни и бренности мира обращался в своем творчестве и Валерий Владимирович Ватенин (1933–1977). В его произведениях, полных философской созерцательности и глубокого осмысления мира, религиозный мотив не присутствует как самостоятельный жанр, но проявлен более символично. Картина «Ожидание» (1974) раскрывает тему материнства, хрупкости мира, самой жизни, что выражается в образе младенца и рук матери, которая оберегает его, едва касаясь руками. Наклон головы женского образа, в тихом спокойном молчании, отсылает к образу Богоматери. Но художник передает свои чувства и духовные переживания, оставаясь в мире дольнем. Создавая символ материнства и возвышая его до событийности, мастер одновременно сопоставляет его с миром материальным, о чем свидетельствует грубая мешковина холста, элементы мастерской, материальность осенних листьев и присутствие портрета самого художника. Нет ни одной картины у Ватенина, которая отсылала бы нас напрямую к религиозному сюжету. Но художник, очевидно, размышляет о духовной жизни, о том, кто мы на земле и что есть наша душа, какова ответственность перед самим собой. Валерий Вате-нин пишет картину «Автопортрет “Житие живописца Ватенина”» (1968). Это картина – размышление, где художник словно пересматривает свою жизнь с высоты прожитых лет, фиксирует важные вехи своей жизни, становления себя как личности. «Получился автопортрет – исповедь, где нашлось место всем важным событиям до 1968 года. Смутно и как-то общо обозревается будущее с недостигнутой вершиной на лестнице, ведущей к совершенству, и подводится итог. Свое перевернутое лицо Ватенин изобразил как отражение в темной воде, среди отсветов городских огней. Сказалось обостренное и бесстрашное чувство начала и конца сроков», – пишет Наталья Ватенина (супруга художника) [3, с. 110]. Обращение к такой форме изобразительного языка обусловлено увлечением древнерусской живописью, художник также занимался реставрацией икон. Это было продиктовано не только временем, когда многие художники осознали, что гибнут памятники древнерусской живописи в заброшенных храмах, и участвовали в экспедициях по поиску сохранившихся произведений. Многие художники коллекционировали и сами реставрировали иконы. Одновременно происходило и осмыс- ление значимости этих икон для нашей культуры и духовной сохранности человека. Подробно и интересно об этом периоде поисков и реставрации написал в своей книге «Черные доски» В.А. Солоухин [20]. Это подтверждает и исследователь А.И. Шаманькова: «Заинтересовавшись древнерусскими иконами, он стал их собирателем и “ревнителем”; широкий отклик встретили его “Письма из Русского музея” (1969) и “Черные доски” (1969)» [27, с. 27].

В светской живописи второй половины ХХ в. появляются изобразительные приёмы, навеянные житийными иконами. Тенденцию влияния колористических и композиционных принципов древнерусской иконы в изобразительном искусстве ХХ в., как отмечает А.И. Шаманькова, можно проследить в произведениях В.В. Ватени-на и Д.Д. Жилинского. На примере произведения В. Ватенина «Под старой яблоней» (1969) Шаманькова отмечает работу с пространством и композицией, подчеркивает влияние житийных икон на композиционное решение художника [26, с. 210].

Несмотря на то, что не приветствовалось открытое обращение к религиозным мотивам, художники тянулись к корням своей духовной культуры. Символическая по своему художественному решению и картина В. Ватенина «Операция» (1966), которую он создает после пережитой дорожной аварии и перенесенной операции. Изображение безжизненного тела, почти лишенного физической материи, напоминает распятие. Свет операционной лампы являет прообраз Спасителя и его божественное сияние. Картина лишена яркой богатой цветовой гаммы, преобладает синевато-белый колорит, словно персонаж находится в ином мире, лишенном земных красок. Его душа поднимается над телом. Интересно трактует этот мотив Н. Ватенина: «Как недостойный, он “распят” вниз головой» [3, с. 108]. Приметы ассоциативной картины присутствуют и в работах «Огонь» (1968) и «Эвакуация» (1975), в которых художник, вдохновляясь иконой, передает свои детские ощущения и воспоминания о войне и старается выразить их не только художественным методом, но и духовным осмыслением нашего наследия, культуры и христианских ценностей. Так, мы видим в картине «Эвакуация» (рис. 3) икону с образом Николая Чудотворца, одновременно детей, опаленных ужасом войны, образ женщины с ребенком, и всё это поддерживается ярким, почти киноварным, колоритом и проблесками голубовато-белых оттенков. Словно языки пламени адской машины уничтожения и напротив, лучики света, надежды на спасение, обращение к святому образу за опорой вынести испытания, выпавшие на долю человечества. Н.А. Ватенина пишет: «Художник вдохновлялся “Герникой” Пикассо, произведением, давшим пример совершенно нового метода изображения войны: “Прием чистой метафоры создает впечатление ужасов куда сильнее, чем нарисованные танки, пушки, взрывы”. При этом и в технике живописи, и в цветовом решении художник опирался на русскую иконопись» [3, с. 168].

Обращение к вере, к поиску христианских духовных ценностей среди художников в 60-е гг. XX в. раскрывает тема пейзажей с самобытными чертами русских городов и сёл. Валерий Ватенин много путешествует, пишет этюды, пишет архитектуру старых городов, церкви с их куполами, возвышающимися над бескрайними полями русской природы. Так ,вспомина-ются пейзажи «Суздаль» (1964, 1966); «Вид Псковского кремля» (1968–1969); «Псковский кремль» (1971) и многочисленные этюды и эскизы, посвященные пейзажам средней полосы России.

Любовь к природе, благоговейное отношение к окружающему миру, стремление сохранить в сердце и памяти драгоценные минуты жизни, подаренные нам, упоение первозданной красотой мира, – всё это тоже лежит в основе духа христианства. Через любовь к миру, к ближнему, через стремление к красоте природы человек стремится и к красоте духовной, и к обретению Бога в душе. В книге «Путь духовного обновления» Иван Александрович Ильин пишет: «Есть люди, которые ухватывают край ризы Божией в искусстве и через искусство; они понимают и осуществляют искусство как особый способ видеть и изображать божественную сущность мира и человека» [8, с. 92–93]. Для мастеров группы «Одиннадцать» природа – это и источник вдохновения, и «храм, в котором можно пребывать, ничего не трогая, не нарушая» [3, с. 176].

Виталий Иванович Тюленев, Борис Иванович Шаманов, Виктор Кузьмич Тетерин, Евгения Петровна Антипова – художники, посвятившие пейзажу и теме единения человека и природы большую часть своего творчества. Каждый по-своему выразил свое отношение к миру природы, через призму личных жизненных переживаний. Для кого-то единение с природой – это уход от суеты, прикосновение к вечной красоте и непреходящим ценностям, возможность духовного и эмоционального наполнения, как например, для Тюленева. Для Шаманова обращение к природе – возможность прислушаться к себе, понять свое призвание, погрузиться в размышления о смысле жизни, смиренно принять судьбу наедине с собой и с природой, найти гармонию жизни, для Тетерина и Антиповой – это упоение первозданной красотой окружающего мира. Художникам их поколения особенно важно и ценно это ощущение, после сложных периодов истории страны, военных лет, которые они пережили. Многое в творчестве мастеров берет истоки из детских воспоминаний и переживаний.

Виталий Тюленев

«Многочисленные экспедиции и путешествия стали для художника неиссякаемым источником творческого вдохновения. Удивительные наблюдения в природе ложились в основу картин» [22, с. 8]. Произведения Виталия Тюленева (1937–1997) «Мальчик и голуби» и «Улица детства моего» (обе – 1972) представляют собой картины-воспоминания; художник уже постепенно нащупывает свой путь изобразительного языка в творчестве. Имея академическую основу и убедительность в трактовке формы, в дальнейшем его произведения будут восприниматься словно мираж, видения, образы, явившиеся из другого пространства и измерения. Живописный язык будет иметь тающую текстуру, мягкое письмо сплавленных оттенков будет передавать тончайшее богатство цвета и свечение живописной поверхности картин. Первая половина творчества Тюленева отмечена более академическим видением изобразительного языка: «Отчий дом» (1975), ясный рисунок и тональные отношения. При всей убедительности композиции здесь уже появляется ощущение выдуманного пространства. В картине «Весеннее утро. Туман» (1976) живопись Виталия Тюленева становится мягче, прозрачнее, словно ткётся из едва уловимых оттенков. Формы тающие, рисунок условный, живописный почерк художника звучит так, словно подчеркивает название картины, само явление утреннего тумана. Но вернемся к религиозному мотиву, который оставил свой след в творчестве В. Тюленева в виде символов и ассоциаций.

Большая часть этих произведений относится к более позднему периоду его искусства, когда художник размышляет о правильности выбранного пути, о прожи-

Общество

Общество. Среда. Развитие № 2’2025

тых годах, о своем опыте. Именно в эти минуты, наедине с собой и обращается человек к вере, которая дает опору. «Я решил построить храм. Я – типичный “совок”, пионер, комсомолец, член партии (КПСС), воспитанный на отрицании религии. Почувствовал, что “настал момент такой”», – пишет В. Тюленев [22, с. 92]. Нет, это не тот храм, что строится по канону православной церкви. Художник видит его по-своему, но шел он к этому постепенно. Серия картин, где мы встречаем отсылки к религиозному мотиву пусть и через призму ассоциаций, дает нам возможность понять отношения художника с духовным миром. На картине «Храм» (1992) перед нами осенний пейзаж, где художник изображает лежащего человека, в руках которого будто свеча горит, вокруг высятся деревья, но и они словно свечи в храме горят. «Понятие храма души художник соотносит с состоянием отрешенности, молитвы, покоя», – пишет А.И. Шаманькова [27, с. 210]. Тюленев раскрывает тему единения человека и природы; природа – храм Божий, и суть человеческая часть этого мироздания, есть творение Божье. Человек из земли вышел, в землю и уйдет. Философское размышление о бренности мира, о смирении, благоговении перед природой и непреходящими ценностями характерны и для других произведений этого мастера.

Небольшая работа «Мир дому твоему» (1990) отражает зимний уют теплого вечера в избе. Здесь есть типичные признаки незатейливой деревенской атмосферы: цветок герани на окошке, кот, возможно, отражение лампадки на стекле окна, и присутствие самой иконы в избе художнику удается изобразить очень условно. Крестовина окна словно отражает изображение распятия. Интересное сопоставление внешнего холодного и непредсказуемого мира с внутренним духовным миром. Мастер словно хочет нам сказать, что несмотря на все запреты и попытки отвернуть сознание советских граждан от веры от духовного мира православной культуры, всё равно каждый из нас Бога в душе хранит, не теряет опору и духовный стержень. Этот же ассоциативный прием мы встречаем и в картинах «Рынок» (1990); «Зажигающая березы» (1978); «Донести свечу» (1995); «Рождественский сюжет» (1996); «Забытые интерьеры. Ночь» (1984); «Зимнее окно» (1994); «Ave Maria» (1992). Все сюжеты раскрываются через призму творческой интерпретации художником происходящего в его жизни, и в жизни страны, в которую он вкладывает свои смыслы. Из воспоми- наний Виталия Тюленева мы видим, что простой мотив художник мог вознести до события, до более глубокого смысла. О картине «Ave Maria» В. Тюленев рассказывает следующее: «Как-то наблюдал играющих детей. Девочки бережно пеленают кукол, по-взрослому “тревожатся за их здоровье”. Видимо, в женщине изначально заложено призвание и подвиг девы Марии. Представил игрушку в руках у девочки как бы распятой. У жанровой сценки “девочка с куклой” появился новый смысл» [23, с. 51]. Обращение к религиозной тематике видится и в картине «Ковчег» (1991–1992), но и здесь художник решает образную задачу, проводя параллель: «Россия – опять ковчег. Опять ее куда-то несет поток. Доплывем ли до земли обетованной? Ной доплыл. Дай Бог» [23, с. 27]. Эти слова и сегодня звучат с тревогой в душе и с надеждой… В минуты смятения и сильных переживаний человек ищет опору. Так и художник, на склоне лет он как бы осмысляет свою жизнь на всех ее этапах и мысленно вновь приходит к истокам, к отчему дому, к тем местам, что повлияли на него как личность. Вспоминает тех, кто ему дорог. Виталий Тюленев пишет: «размышляя о своей часовне, я представлял, что она должна сохранить элементы православного храма: мини-шатер, луковку купола. Внутри мне тоже хотелось использовать традиционно русский элемент храма: иконы. <…> что свято для меня, кому я посвящаю свой храм? Художник решает, что он изобразит на иконах: “Я должен на них изобразить то, перед чем могу с благодарностью засветить свечу”» [22, с. 97].

Рассматривая творчество Виталия Тюленева, мы видим, что художник обращается к духовному миру через призму религиозного видения, но при этом опосредованно трактует символику религиозных мотивов, вкладывая свой смысл, прожитый сердцем и душой. Роспись часовни, которую построил художник, представляет собой иллюстрации дорогих художнику мгновений его жизни: важные вехи истории его страны, лики родных, природа, воспоминания из детства. Всё это обращено в метафорический язык толкования. Палитра характерная для Тюленева и здесь предстает в полной свободе интерпретации цвета и тона, композиция и пространство решаются согласно творческому видению мастера. Всё условно, символично и эмоционально. Сам художник так пишет о росписях своей часовни, отмечая самые главные ценности для себя: «…это моя Родина, отец, мать, природа, которую я восторженно люблю, вообще любовь, подаренная мне в жизни, многострадальные судьбы моей страны, которая вечно занимается правдоискательством» [22, с. 97–98]. Это был ответ художника на происходящее в стране в 90-е гг. XX в. и осмысление себя в новых реалиях. «В эти годы художник много размышлял о смысле жизни, о высшем назначении человека и о его роли в обществе. Он не принимал меняющиеся на глазах духовные ценности. Выросший в атеистической семье, вне православной традиции, не будучи крещеным, он пытался сформулировать для себя законы своей веры, обрести свой храм», – пишет В.А. Литвинов. [11, с. 133].

Борис Шаманов

Созвучный духовному настроению В. Тюленева, но при этом более философски отвлеченный и лиричный выступает в группе «Одиннадцать» Борис Иванович Шаманов (1931–2008). Его творчество проникнуто нотой просветленной печали, воздушным колоритом фресок Дионисия, дыханием прохладного утра и тихого туманного вечера. О чем размышляет художник и почему обращается в своем творчестве к семантике христианских символов? И.А. Ильин рассуждает: «Смерть ставит перед нами вопрос о самом главном, об основах нашего земного существования, о личной жизни в ее целом. Смерть есть та сила, которая обрывает поток повседневных обстоятельств и впечатлений и выводит человека из него; она ставит нас перед основным вопросом: “Ради чего ты живешь? Во что веришь? Чему ты служишь? В чем смысл твоей жизни? Верен ли твой выбор <…>?» [8, с. 29]. Творчество художника неразрывно связано с его жизнью и судьбой. И в случае Бориса Шаманова это действительно так. Его творчество можно назвать духовным посвящением в память о человеке, любимом и близком художнику, безвременно ушедшем из жизни. Это трагическое событие и жизненный опыт мастера, пережившего войну и горькую утрату в мирное время, оказало существенное влияние на дальнейшее творческое развитие художника. «Чем тяжелее период в жизни, тем легче становятся краски моих картин», – говорил о своем творчестве Борис Шаманов [25]. Возвращаясь к вопросам о смысле жизни, о предназначении человека, мы вспоминаем картину «Ночь. Свеча у окна» (1969), где Борис Иванович сопоставляет два мира: уют домашнего очага и теплое пламя свечи, хрупкое, уязвимое с открытым пространством внешнего мира. Уже здесь мастер прислушивается к звукам природы, к мелодии ночных кустарников, шелесту ветерка, дуновению ночной прохлады. Сквозь распахнутое окно художник смотрит в мир, манящий своей первозданной красотой и тайной. Через тему единения человека и природы, любование красотой солнечного дня, восходом и закатом солнца, грозовым днем и опьяняющим ароматом полевых цветов Борис Шаманов ищет свою гармонию, источник вдохновения к жизни после потери родного человека. Каждая картина впоследствии – посвящение стихов в память о любимом образе, который продолжает жить в сердце и душе художника. Так мы видим многочисленные натюрморты с цветами, парящими над пейзажем утренней реки, восходы и закаты на любимой реке Оредеж, где Борис Иванович любил гулять один и с семьей. Мы видим в его произведениях природу во всех ее проявлениях всегда поэтичной и одухотворенной. Осмысление бренности мира и жизни как удивительной возможности каждый день радоваться новому дню, видеть и ценить красоту окружающего мира, переворачивает сознание Бориса Шаманова. Он словно пытается запомнить каждое мгновение жизни, каждое явление природы, передает тончайшие краски ее изменчивого настроения. Недаром наследие художника включает огромный корпус этюдов, благодаря которым он впоследствии создавал свои композиции с цветами на фоне пейзажей. Поворот в судьбе приводит художника и к таким картинам как «Источник» (1969), «Утро» (1985), «Воспоминания о Ферапонтово» (1990). Фера-понтово было его утешением и творческим упоением, куда он много раз ездил в творческие поездки. Открытие росписей Дионисия придало новое дыхание художнику, привнесло в его палитру легкость и возвышенность. Многие мотивы обыденного плана художнику представлялись теперь глубже и символичнее. Так, определенной условностью обладает картина «Трапеза. Ужин в деревне» (1969), в которой мастер передает, прежде всего, духовное единение людей, а бытовая сторона картины уходит на второй план, предметы символичны, одежда вне времени, каждый участник погружен в свой мир и вместе с тем он соучастник происходящего. Через призму древнерусской иконы и фресок великого мастера Ферапонтова монастыря Борис Шаманов пришел к очищению от лишних подробностей вещественной красоты; отныне предметы его натюрмортов

Общество

Общество. Среда. Развитие № 2’2025

становятся символами его образов, говорит душа художника. Путешествие по земле близ Пскова, в Изборск открыло Шаманову широту и бескрайность полей, дали русской земли и бездонное синее небо, древнюю архитектуру храмов. Художник самозабвенно работает, наполняется радостью общения с природой, размышляет о вечных, непреходящих ценностях. В 1962 г. в творчестве мастера появляется серия пейзажей с изображением церквей «Старая крепость. Изборск»; «Вечер в Из-борске»; «Малы. Колокольня». Обращение к религиозным символам поначалу происходит скорее из уважения к традициям древнерусского искусства. В 1971 г. Шаманов пишет картину «Беломорье. Старая икона» (1971), где объединились натюрморт, пейзаж и интерьер. Сюжет создан по многочисленным этюдам во время поездки в Ковду, «расположенной на берегу Ко-варинской губы на Белом море» [5, с. 35]. Уже в этой картине чувствуется размышление художника о непреходящих ценностях, о сопряжении прошедшего и настоящего, о бренности мира и о духовном покое, что подчеркивает мирный пейзаж за окошком. В 1989 г. художник вновь обращается к похожему сюжету. На картине «В краю озёр» (рис. 4) мы также видим икону с изображением Богоматери, – икону, стоящую на окне на фоне пейзажа. Борис Шаманов осознанно обращается к этому образу, это картина по представлению. Смысл ее – приобщение к духовному миру, размышление и осмысление своего предназначения в жизни, своего пройденного пути, словно художник вопрошает к святому образу и вспоминает тех, кого уже нет. Позднее, в 1990 г. Борис Шаманов создает картину «Воспоминания о Ферапонтово» (рис. 5). Это произведение замыкает ряд картин с религиозной символикой и вбирает в себя наиболее яркие черты творчества Шаманова. Мы видим цветы и пейзаж; легкость и фресковую мягкость колорита, напоминающую нам о мастерстве Дионисия; преемственность поколений через изображение семьи разных возрастов, единение человека с природой через пейзаж, размышление и философское отношение к жизни; смиренное принятие своего пути и веру в существование горнего мира. Здесь мы видим изображение ангела как вестника, хранителя души, как луч божественного сияния и надежды. Картина очень символична, она иллюстрирует отношение художника к христианству, его обращение к Богу, пусть и опосредованно, через творчество (он не был постоянным прихожанином храма, но жил с верой в душе). Символичность этого произведения отмечает и С.М. Грачёва: «холст “Воспоминания о Ферапонтово” (1990), в котором автор суммирует свои впечатления от этого невероятного места, от его архитектурного пространства, от знаменитых фресок. Поэтому в картине сочетается и реальный мотив — сидящие на скамеечке люди, живущие в конце ХХ века, внимающие чтению. Книгу читает не то их же современник, не то воплотившийся в образе самого Христа святой, пространство вокруг наполнено архитектурными миражами, летящим ангелом, будто сошедшим с росписей самого Дионисия. Художник применяет элементы обратной и сферической перспективы, вызывая эффект внев-ременности происходящего» [7, с. 94–95]. Быть может, это и объясняет светонос-ность его картин, пронзительное солнечное всепроникающее сияние в его букетах с цветами, бездонное небо и светлую тихую сосредоточенность его героев. Вспоминаются слова князя Евгения Трубецкого: «духовная жизнь передается одними глазами совершенно неподвижного облика, символически выражается необычайная сила и власть духа над телом. Получается впечатление, точно вся телесная жизнь замерла в ожидании высшего откровения, к которому она прислушивается» [21, с. 18]. В произведениях Бориса Шаманова мы наблюдаем некоторую отрешенность его героев, они словно вне времени, в глубоком внутреннем сосредоточении, но при этом мы чувствуем ноту просветленной печали, тишину и спокойствие внешнего облика, духовную наполненность внутреннего мира.

Ярослав Крестовский

Интересно рассмотреть, как в своем творчестве проблему духовных ценностей затрагивает Ярослав Игоревич Крестовский (1925–2004), петербургский мастер, известный нам своими фантастическими, детально прорисованными картинами с философским подтекстом. Среди его произведений три картины: «Мертвое дерево» (1968), «Штурм Тихвина. 1941 год» (1969), «Беломорье. Обетный крест» (1971) (рис. 6), разные по сюжету, но единые по духовному содержанию. Картины символичны и раскрывают тему жизни и смерти, времени и бренности мира. Ярослав Крестовский не писал сюжетов на религиозные темы, но прикасался к христианским мотивам косвенно, через свое понимание жизни, определял для себя главное, веч- ное. «Мертвое дерево» – символ бренности. «В нем холод смерти и былое величие жизни, в его хищных цепких сплетениях – вечная борьба этих двух начал» [19, с. 97]. Художник пишет это произведение, словно утрируя искривленные, безжизненные ветви дерева, остов которого пугающе напоминает нам о конечности дольнего мира. «Штурм Тихвина. 1941» – картина, на которой художник показывает фантастическое огненное зарево с вполне реальным чудовищным проявлением варварских боевых действий на русской земле. Картина написана в память о Великой Отечественной войне. Мастер обращается к изображению храма и образа Георгия Победоносца – мощнейшим символам русской духовной культуры, которые должны уберечь от беды и фатального разрушения. Путешествуя с художниками по Белому морю, Крестовский пишет этюды в Ковде, вдохновленный северной природой. Именно в этом путешествии появляется материал для будущей картины «Беломорье. Обетный крест» (1971). Как пишет В.И. Серебряная: «В сопоставлении четкого силуэта старого обетного креста с сидящим на нем соколом и живого бурного неба с улетающей вдаль стаей птиц – столкновение холода, мертвой тишины смерти и извечной силы жизни, своеобразное продолжение всё той же темы связи времен, к которой художник обращается на протяжении всего своего творческого пути» [19, с. 103].

Среди художников группы «Одиннадцать» никто не раскрывал религиозную тему в классическом понимании сюжета, где композиция и сюжет выстраиваются как самостоятельная картина на тему из Евангелия. Отношение к религии, ее понимание проявилось в творчестве этих мастеров скорее косвенно, через призму их философского осмысления мира, через веру в духовные ценности, в которых художники видели стержень и духовную опору, помогающую устоять при столкновении с разными жизненными испытаниями.

Леонид Ткаченко

Интересными представляются работы Леонида Анисимовича Ткаченко (1927–2020), «Ритмы Рока» (1988) и «Фантазия на тему Рублёва и Пикассо» (1988). В первой картине художник сопоставляет два мира: будоражащий мир осатанелого оглушающего ритма рок-музыки, где всё мельтешит, пропадает во тьме хаоса, и светлый мир умиротворения, просветленной мудрости. Изображение неистово танцующих под бешеные ритмы, словно в агонии языческого обряда, противопоставляется изображению распятого Христа. Художник словно пытается донести до зрителя, что отказ от духовных ценностей, от следования традициям своей культуры, от веры приведет к падению духовности, к агрессии, к безнаказанности, к животному инстинкту существования. В ХХI в. мы можем наблюдать, как мир пошатнулся. Во всех сферах деятельности человека на чаше весов – проблема сохранения духовных ценностей и низвержения мира духовности и красоты. Как отмечает Р.А. Бахтияров: «В открытой форме присутствие Бога среди хаоса современного мира, и во многом — мера и характер этого присутствия явлено в картине под названием “Ритмы рока” (1988), где мастер проницательно разглядел деструктивную функцию какофонии звуков и поступков, сопровождающих массовое безумие поклонников новоявленных кумиров. И не просто разглядел, но и выявил природу разгула темных сил через контраст со спокойным ликом распятого Христа, возникшего как напоминание о подлинных, а не мнимых ценностях человеческого существования» [2, с. 88]. Вторая картина «Фантазия на тему Рублёва и Пикассо» продолжает тему борьбы света и тьмы, добра и зла. Отсылая нас к образам «Троицы» Андрея Рублёва и к узнаваемым мотивам картины «Герника», Ткаченко усиливает этот контраст борьбы, но всё же свет божественного сияния проникает в нижнюю часть композиции, где изображен ужас, поглотивший человечество. Есть надежда на духовное исцеление. Быть может, поэтому картина и не выглядит мрачной, она проникнута светом, мерцанием цвета, хотя и выполнена в экспрессивной манере. В пластическом столкновении цвета, форм и линий мастер добивается гармонии художественного произведения, его красоты в решении колорита и свето-носности красок. Как истинный художник Л. Ткаченко решает тему борьбы и страдания посредством художественного языка, делает это красиво и выразительно. «Ибо борьба человека, его утраты и потери не бессмысленны. Они приносят плоды: мир и высокая нравственность утверждаются в процессе преодоления безобразия» [16, с. 80]. Так мы видим, как художник обращается к духовному миру и ищет в нем спасение и защиту от зла. «Даже в изображении темных, отталкивающих явлений, отражающих, казалось бы, совершенно неизбежные перемены, которые претерпевает сознание человека под влиянием

Общество

агрессивных ритмов наших дней, Леонид Ткаченко обозначает возможность прозрения и спасения. Ключевые для него категории — Гармония как основа художественного образа, и Вера как основа бытия Человека, условие присутствия в нем бо- жественного начала, направляющего его помыслы и поступки» [2, с. 91].

Общество. Среда. Развитие № 2’2025

Константин Симун

Среди участников группы «Одиннадцать» Константин Михелевич Симун (1934–2019) – единственный скульптор среди живописцев. Он обращался к символам религиозных мотивов, выражая свои чаяния, боль утраты и надежду на обретение сил для смирения. По праву этого художника мы можем назвать мастером метафоры, символизма. Художник – философ. Его скульптуры, выполненные уже в более поздний период творчества, наиболее ярко раскрывают нам палитру сильных духовных переживаний и эмоций. Но первое произведение, которое у него ассоциируется с молитвой – это памятник снятию блокады Ленинграда «Разорванное кольцо» (1966). Уже здесь скульптор обращается к символу веры. Пусть это не было нарочито в годы создания памятника, тогда не принято было афишировать свои взаимоотношения с религией, но суть духовная и чаяния души художника вдохновили его на создание выдающегося произведения, как символа скорби, молитвы, поклона павшим в боях и спасения. Позднее, оказавшись на чужой земле (в США), в окружении чуждой культуры, без средств к существованию, и в отчаянных тисках обстоятельств судьбы, Константин Си-мун начнет жить заново. Пройденный им в России творческий путь с достижениями предыдущих лет останется навсегда позади и далеко от него, хотя связь с Петербургом и его культурной жизнью не оборвется до конца. С 1988 г. К. Симун жил и работал в США, прислушиваясь к окружающему миру и находя новые мотивы и ритмы для вдохновения. Эти работы охватывают тяжелейший период депрессии после смерти сына художника. Обращение к святым образам, к духовным и нравственным проблемам и размышление о бренности бытия раскрывают неожиданный взгляд на вещи, которые художник обращает в свой мир творчества. Это и его размышление, и его спасение. «От ужаса жизни, в тоске нечеловеческой я поднял бутылки», – вспоминает К.М. Симун [10, с. 20]. Художник находит пластиковые бутылки и преображает их в лики, образы, наделяя глубоким смыслом и метафоричностью. Проявляя наблюдательность, скульптор проводит интересную параллель: «Бутылка – сосуд – одно из древних изобретений человечества, и его форма всегда соответствовала своему времени, вбирая в себя его культуру и сохраняя вместе с тем что-то от предшествующей» [10, с. 20]. Так появляется серия его произведений из пластика, бронзы и дерева: «Мадонна» (1982), «Монахиня» (1990), «Пьета» (1988, 1990, 1991), «Понтий Пилат» (1991), «Ангелы Якова» (1989). Характер произведений скульптора разнообразен и зависит от изобразительного языка и материала, которым художник распоряжается смело, свободно и неординарно. Подчас его произведения выглядят сурово и экспрессивно благодаря форме, которую извлекает художник. При взгляде на лики из пластика и композиции, выполненные позднее уже из бронзы, кажется, будто эти образы уже существовали, они вызывают ощущение скорби и смирения; не случайны и названия произведений. Через эти работы художник выражает и свою боль, и попытку принять судьбу, и найти утешение. «Пьета» (1988) – одно из наиболее пронзительных произведений, выражающее скорбь и боль (рис. 7). Отметим, что творчество художника символично и раскрывает проблемы философского осмысления мироздания. Константин Симун ищет ответы на вопрос «Почему?», «За что?», «Как дальше жить и принимать мир?». Это вопросы, которые задает себе каждый человек в минуты отчаяния, и впоследствии ищет путь своего исцеления и укрепления в духовном мире. «Несмотря на то, что художники “Одиннадцати” в то время не были воцерковлёнными людьми, они имели в своей душе то религиозное чувство, в котором отразилась связь настоящего и давно ушедшего» [4, с. 14]. Современное прочтение формы, использование синтетических материалов (пластик) наравне с традиционными материалами (бронза, дерево, мрамор) дают художнику широкий диапазон для творчества. Образы, созданные художником, оказывают сильное психологическое воздействие на зрителя, порой материал исполнения остается за кадром восприятия, но усиливает впечатление, благодаря необычной форме, фактурам и линиям скульптуры.

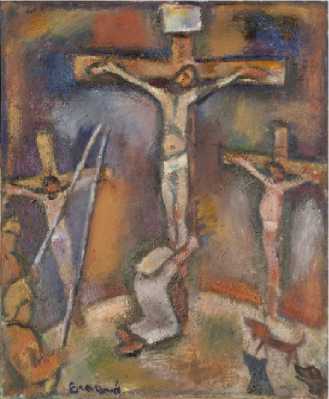

Герман Егошин

Обращаясь к творчеству Германа Павловича Егошина (1931–2009), мы видим его интерес к религиозным сюжетам, которые он раскрывает со свойственной ему живо-

Рис. 1. З.П. Аршакуни. «Рождество Христово», х./масло, 1999 г.

Рис. 2. З.П. Аршакуни. «Умиление», х./масло, 1997 г.

Рис. 3. В.В.Ватенин. «Эвакуация», темпера/левкас, 1975 г. (ГРМ).

Рис. 4. Б.И. Шаманов. «В краю озёр», х./масло, 1989 г.

Общество

Рис. 6. Я.И. Крестовский. «Беломорье. Обетный крест», х./масло, 1971 г.

Рис. 5. Б.И. Шаманов. «Воспоминания о Феропонтово», х./масло, 1990 г.

Общество. Среда. Развитие № 2’2025

Рис. 7. К.М. Симун. «Пьета». Бронза, 1988 г.

Рис. 8. Г.П. Егошин. «Голгофа», х./масло, 2002 г.

писной эстетикой и условным рисунком. Так отмечает Л.В. Мочалов: «…именно в начале 90-х, постоянно сталкиваясь с “неустройством” земной реальности, Егошин всё чаще обращает свой взор к небесам. Он словно старается в созерцании пространства мироздания найти ответы на возникающие вопросы» [15, с. 19]. Произведения «Рождество» (1994), «Голгофа» (2002) (рис. 8), «Бегство в Египет» (1995–1999) на первый взгляд производят впечатление детских простых по форме рисунков, но их отличает живописность и светоносность. Это символы таинства мироздания, поиска Истины, жертвенности, святости, духовного горнего мира. «Истинным шедевром Егошина является работа “Бегство в Египет” (1995–1999). В этом ёмком образе органично соединились наивное изложение темы и проскальзывающая ирония, осмысленно зазвучавшая краска и плавная линия, замкнутая композиция и образующая ее упругая петля дороги, в то же время зовущая вдаль, за пределы композиции и тем самым откликающаяся на смысл сюжета», – пишет В. Манин [12, с. 99]. Глубокие философские темы художник раскрывает, уходя от подробности и сложности рисунка. Ему это не нужно. Он словно «по-детски воспринимает и зарисовывает страшную, но с волшебно-счастливым концом историю про человека, которому пришлось взять на себя заботу о людях. О всех людях! А значит, стать Богом. При этом оставшись человеком, которого можно – по воле несправедливых царей – казнить, распять на кресте. Хотя он всё равно воскреснет!» [15, с. 20]. Герман Егошин – философ, мыслитель, нашедший в живописи и смысл, и изобразительный язык, которым раскрывает суть мироздания, как он это понимает, и свою «философию цвета». «Условно обозначено здесь всё – и пространство, и наполняющие его объекты <…> Каждый элемент становится символом, обозначая сюжет и место действия, но только на время, ибо работы приобретают оттенок вневременного универсализма» [27, с. 210]. Благодаря этому его произведения, с одной стороны, погружены в сложную мерцающую живопись, в которой важную роль играют цветопластические проблемы и фактура красочного слоя, постепенно открывающая глубинные смыслы его картин, с другой стороны, художник затрагивает важные вопросы мироздания и духовных ценностей. Цветовое пространство Егошина условно, цвет усиливает выразительность образа благодаря своим сложным переливам в оттенках, све-тоносности и загадочному мерцанию. Тон- кие цветовые переходы из одной плоскости в другую рождают ощущение другого измерения, суггестивного пространства в живописи художника, что приглашает зрителя к размышлению и пристальному изучению полотен мастера.

Валентина Рахина, Виктор Тетерин, Евгения Антипова

Валентина Рахина (1932–2013), Виктор Тетерин (1922–1991) и Евгения Антипова (1917–2009) – художники, творчество которых напрямую не коснулось евангельских сюжетов. Они раскрыли свой живописный талант в созерцании окружающей действительности и придали этому поэтическое и живописное видение. Их произведения отличаются лучезарностью, порой светоносной прозрачностью красочного слоя (как у Тетерина и Антиповой), словно краски сошли с древнерусских фресок. У Валентины Ивановны Рахиной живопись более разнообразная по колориту от лиричной мягкости до напряженной контрастности. В целом, рассматривая живописные произведения этих мастеров, хочется еще раз вспомнить высказывание И.А. Ильина, где он говорит о людях, которые «созерцают мудрость Божию в природе и ее таинственно-прекрасной жизни» [8, с. 93].

Значимость данного исследования заключается в возможности осмыслить специфику творчества мастеров группы «Одиннадцать» через призму религиозных мотивов, увидеть стилистические особенности изобразительного языка, манеру исполнения полотен, выявить общие пересечения и взгляды на духовные ценности в искусстве. Анализ представленных произведений показал разнообразие не только стилевых особенностей в интерпретации религиозной тематики в творчестве мастеров группы «Одиннадцать», но и многогранность духовного осмысления этого аспекта в творчестве. Н.А. Шенда-рев в своем исследовании христианского наследия в отечественном искусстве 90-х гг. XX в. утверждает: «Современные художники, обращаясь к вечным истинам и религиозным темам, стремятся воплотить, передать особое внутреннее видение, идею восприятия мира горнего через свои творческие подходы и актуальные арт-практики. <…> Немаловажной остается и сложная концептуальная проблема стиля – единого направления не существует, арт-практика 1990-х гг. представляет собой комплексную среду разрозненных творческих тенденций» [29, с. 161].

Общество

Выводы

Обращение мастеров группы «Одиннадцать» к христианской тематике, к конкретным религиозным мотивам, обу- словлено прочными связями с корнями отечественной культуры. Это и древнерусская икона, и фресковая живопись, и знание классических трактовок библейских сюжетов предшествующих мастеров академической школы, безусловно, это и знание западноевропейских традиций в искусстве, оказавших влияние на русское искусство. Тенденция к сохранению традиций в изобразительном искусстве Петербурга способствует утверждению и сохранению нравственных духовных ценностей. Мастера группы «Одиннадцать» жили и создавали искусство, через призму которого говорили с миром, выражали свои чувства и чаяния, искали ответы на вопросы нравственных, духовных ценностей, красоты и эстетики. В их творчестве были и простые мотивы, возведенные до события, и глубокие вечные темы, увиденные в простых вещах. Отсюда и обращение к религиозным мотивам не как к культовому произведению, а скорее как иносказательное раскрытие проблематики их творчества, в котором они отразили диапазон своего мировоззрения от глубокого осмысления бытия до самоиронии. Яркий самобытный изобразительный язык каждого художника усиливает выразительность произведения, наделяя его нетривиальными чертами осмысления сюжета.

Здесь мы встречаем неординарную работу с материалом, образом и композицией в целом. Мастера группы «Одиннадцать», несомненно, обогатили палитру изобразительного языка ленинградской-петербург-ской живописи, раскрыли свой творческий и духовный потенциал. Их видение религиозных мотивов выражено светской, декоративной, метафорически-иносказатель-ной трактовкой произведения. Каждому художнику свойственна своя интонация от яркой экспрессии и импрессионистической легкости до тонких переливов цвета и поэтического восприятия мотива. Обращение к христианским сюжетам в рамках светского изобразительного искусства дает возможность художникам группы «Одиннадцать» расширить диапазон тем в творчестве, мир образов и принципов изобразительного языка. Творчество как линия жизни, искусство в унисон с духовным становлением мастеров. Каждый художник создал свой неповторимый образ, раскрыл главное, что тревожит его внутренний мир согласно своим философским и религиозным воззрениям.

Выражаю благодарность семье художника Бориса Ивановича Шаманова за материалы из личного архива (воспоминания, фотографии произведений), а также Галерее Общества Поощрения Художеств – за предоставление фотографии работ художников группы «Одиннадцать» и Нине Аршакуни – за предоставление сведений о жизни и творчестве Завена Аршакуни.

Общество. Среда. Развитие № 2’2025