Семантика слова ewangelion "Евангелие" в комментарии Ишодада Мервского на Евангелие от Матфея

Автор: Зиновкин Александр Юрьевич

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: Библеистика

Статья в выпуске: 2 (101), 2022 года.

Бесплатный доступ

Настоящая статья представляет собой исследование семантики иноязычного слова ܐܘܢܓܠܝܘܢ ˀēwangēlīōn в сирийском комментарии Ишодада Мервского на Евангелие от Матфея по древнейшему списку Dorn 622, в котором содержится весь комментарий Ишодада на Новый Завет. В комментарии данное слово, как правило, аккумулирует все, что связано с жизнью Иисуса и его учением, но иногда оно репрезентирует книгу Евангелие. Во второй части статьи рассматривается сирийское слово sḇartā , которое является сирийским эквивалентом греческого слова ܐܘܢܓܠܝܘܢ ˀēwangēlīōn . В исследовании отмечается, что лексема sḇartā восходит к еврейскому слову ׂשוֹרה ּב bśôrā , однако если в Ветхом Завете это сирийское слово имеет значение «благая весть» в общем смысле, то в Новом Завете оно неразрывно связано с Евангелием Иисуса, то есть с его жизнью и учением.

Ишодад мервский, новый завет, ветхий завет, евангелие, пешитта, dorn 622. об авторе: священник александр юрьевич зиновкин

Короткий адрес: https://sciup.org/140293656

IDR: 140293656 | УДК: 27-246:27-277.2+81

Текст научной статьи Семантика слова ewangelion "Евангелие" в комментарии Ишодада Мервского на Евангелие от Матфея

Ишодад Мервский, крупный сирийский экзегет середины IX в., составил пространный комментарий на всю Библию, который был полностью издан в начале и середине прошлого XX столетия [Gibson, 1911–1916; Vosté, Van den Eynde, 1950–1981]. Исследователями было отмечено, что данный комментарий представляет собою специфические катены, составленные из многих древних сочинений, среди которых наиболее важное место занимают толкования Феодора Мопсуестийского (ок. 350–428) [Van Rompay, 1977; Molenberg, 1997; Hofstra, 1998]. Вместе с этим было обнаружено, что комментарий Ишодада содержит большое количество заимствованной лексики из греческого, еврейского, персидского и латинского языков. Чаще всего встречается греческая лексика, особенно в толковании на Новый Завет, что естественным образом обусловлено влиянием исходного греческого новозаветного текста на Пешитту и сирийские библейские комментарии. Семантическая природа всех этих заимствований является до сих пор малоизученной. Это обусловлено прежде всего тем, что почти все исследователи комментария Ишодада Мервского, как правило, обращали внимание только на содержащиеся в нем древние письменные источники. Семантический разбор лексических заимствований от случая к случаю встречается в сносках к английскому и французскому переводам комментария М. Д. Гибсон [Gibson, 1911–1916] и С. Ван ден Эйнде [Vosté, Van den Eynde, 1950–1981], а также Й. Д. Хофстра [Hofstra, 2019]; некоторая еврейская лексика была рассмотрена Дж. А. Лундом [Lund, 2006], персидская — М. Магги [Maggi, 2003]. Очевидно, что сложившуюся ситуацию следует признать неудовлетворительной. В этой связи исследование лексических заимствований в комментарии Ишодада Мервского позволило бы восполнить образовавшуюся лакуну в сирийском средневековом языкознании.

В настоящей статье предлагается семантический анализ одного иноязычного слова, ^0*1^30^ ’ewangelidn , образованного от греческого слова EuayyeXiov «Евангелие, Благая весть». Мы рассмотрим его на примере комментария Ишодада на Евангелие от Матфея, который является наиболее пространным новозаветным комментарием, в сравнении с остальными толкованиями (см. состав рукописи в: [Пигулевская, 1960, 113-116]). Кроме того, исследование будет осуществляться на материале Петербургского кодекса Dorn 622 (= Saint Petersburg Syr. 33), который является наиболее древним из сохранившихся списков с новозаветным комментарием Ишодада и который до сих пор остается не изданным [Hofstra, 2019, XXIII, XXVIII–XXXII; Зиновкин, 2020].

Семантика слова ܐܘܢܓܠܝܘܢ ˀēwangēlīōn

^о*1^зо^ ’wnglywn [ ’ewangelion ] «Евангелие, Благая весть» — от греч. euayyEXiov. На протяжении всего Петербургского кодекса сирийская транслитерация имеет одинаковую форму: eu — о^ W ( алаф-yay ); YY — ^ g ( гамал ); 1 — > У ( йод ); о — о w ( уау ). В комментарии встречается также однокоренное слово ^m\\ jo^ ’wnglsf [ ’ewangeltsta ] «евангелист», которое представляет собой транслитерацию греческого слова EuaYYe^i^Tqg: суффикс -ют— ^m st ( самех-тет ); окончание -qg — ^ ’ ( алаф ) для реализации эмфатического состояния имени.

В христианской литературе греческое слово εὐαγγέλιον служит, как правило, для обозначения жизни и учения Иисуса Христа и книг с данным содержанием [Lampe, 1961, 555-559]. Соответственно, производное от него слово ЕЁаууЕЛютг]д сохраняет мотивировочный признак [Lampe, 1961, 559]. Согласно толковнику Бар Бахлюлю, слово ^^з^т sbarta является сирийским эквивалентом иноязычного слова ^а*1^зо^ ˀēwangēlīōn . Значение последнего определяется им как ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܗ ܩܕܝܡܘܬ ܡܙܥܩܘܬܐ ^тХ^з ^^п^1яз « Евангелие , т.е. древний/первый призыв о Царстве Божием» или ^j^ ■M^Jl цкшЛ jjiUlj j^ljVI JjS Jj^jV' oJA «путеводитель по Благой вести, или Евангелию, книга наставлений и христианских сунн, руководство» [Duval, T. I, 1901, 68]. Иными словами, Бар Бахлюль вкладывает в иноязычное слово значение либо «Благая весть как учение», либо «Благая весть как название книги». М. Соколов определяет слово одной дефиницией — «Евангелие (gospel)» [Sokoloff, 2009, 17-18].

В комментарии Ишодада на Евангелие от Матфея слово ܐܘܢܓܠܝܘܢ ˀēwangēlīōn встречается 12 раз (1v:12; 4v:24; 5r:21 [2 раза], 23, 24; 15r:4; 15v:10; 18r:26; 33r:22; 64r:25; 76r:5), слово ܐܘܢܓܠܣܛܐ ˀēwangēlīsṭā — 9 раз (5v:9; 6r:5; 6v:21; 7r:17; 8v:20; 44r:13, 14; 44v:22; 49v:26).

Как правило, в комментарии Ишодада иноязычное слово обозначает все то, что связано с жизнью и учением Иисуса. Это — «Благая весть». Так, в начале своего комментария на Новый Завет автор пишет следующее:

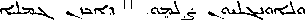

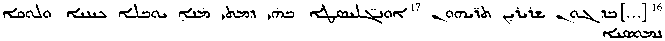

(1) 1v

( 1v ) 12 Евангелие является греческим словом. На сирийском языке оно истолковывается как «Благая весть» ( ܣܒܪܬܐ sḇartā ), 13 наша жизнь, движение и дыхание. Оно называется «Великим» 14 или «Благой вестью» по причине тысяч благ, которые оно благовествует ( ܪܬܸ ܣܒܿ sēḇrаṯ ) 15 миру. Ибо также ожидание отличается от надежды ( ܣܒܪܐ saḇrā ), так как ожидание 16 может одновременно возвещать как благие, так и злые вещи, тогда как надежда — 17 только благие. И совершенно верно оно называется «Благой вестью», 18 словом, которое нигде не читается в Ветхой книге, 19 из чего следует, что Новый (Завет) имеет бесконечное количество отличий от Ветхого (Завета) (1v:12–19).

Таким образом, слово ܐܘܢܓܠܝܘܢ ˀēwangēlīōn является ܟܣܝܤ ܝܘܢܝܬܐܿ ܠܗܸ lēhksīs yāwnāyā «греческой лексемой» (от греч. λέξις) (1v:12), которая на сирийский язык переводится как ܣܒܪܬܐ sḇartā (ж. р.). В данном отрывке последнее соотносится с именем существительным мужского рода ܣܒܪܐ saḇrā «надежда» (1v:15, 16), а также служит деривационной базой для глагола породы Paˁˁēl ܣܒܪ sabbēr «благовествовать» (1v:14b). Иноязычное слово ܐܘܢܓܠܝܘܢ ˀēwangēlīōn называется также ܡܗܓܐܠܝܘܢ mēhga(ˀ)līōn «великое» (от греч. μεγαλεῖον) (1v:13) и трижды ассоциируется со словом ܒܬܐ̈ ܛ ṭāḇāṯā «блага» (1v: 14b, 16a, 17a). Особое внимание обращает на себя замечание Ишодада, согласно которому слово ܣܒܪܬܐ sḇartā «нигде не читается в Ветхой книге» (1v:18). Более подробно об этом будет сказано ниже.

Рассмотрим ряд других примеров, в которых употребляется слово ܐܘܢܓܠܝܘܢ ˀēwangēlīōn в значении «Благая весть»:

4v

( 4v ) 24 Он заключил Евангелие в книгу (4v:24).

-

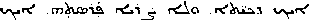

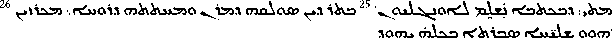

(3) 5r

Ax-XuaorVo ЛХаяХхг^ е^ста ^д ^Х.гС* ^спХл 5 ^ аспХ тЛзи гс^эХх^гз 4[...]

-

( 5r ) 4 […] Он изложил им в книге 5 все то, что было сказано и сделано Господом (5r:4b–5).

Согласно обоим примерам, апостол Матфей записывает Евангелие по просьбе верующих, находящихся в Иудее (пример 2). Это Евангелие представляет собой биографию Иисуса и Его учение (пример 3). В аналогичном значении иноязычное слово выступает также при комментировании событий Рождества и Крещения Иисуса:

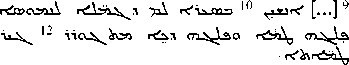

5r

СПХДЛ .^-ЗУ1\ jni f<^cnBf . е^С\Л ^ОгУЗ (5r) 20Итак, то же самое и книга Рождества названа 21Евангелием. Следует также иметь в виду, что началом Евангелия22является Крещение Христа, однако те события, которые произошли с момента его Зачатия 23до Крещения, добавляются к Евангелию в качестве дополнения. Ибо 24Евангелие может также истолковываться как «Благая весть», и «Благая весть» которая начинается с Крещения (5r:20b–24). Слово ܐܘܢܓܠܝܘܢ ˀēwangēlīōn четыре раза встречается в данном отрывке. Следует обратить внимание на два уточнения, которые делает Ишодад. Во-первых, Евангелие начинается с крещения Иисуса и Его выхода на общественное служение, а то, что предшествует Его крещению, является дополнением к евангельской истории. Во-вторых, в качестве сирийского аналога греческого ܐܘܢܓܠܝܘܢ ˀēwangēlīōn выступает то же слово ܣܒܪܬܐ sḇartā (ср. 1v:12). Оба варианта одинаково репрезентируют сему «Благая весть». Для Ишодада Евангелие тождественно понятию «Новый Завет», который был заключен между Богом и всеми людьми через посредство Иисуса. Это представление противопоставляется понятию «Ветхий Завет», который был установлен между Богом и израильским народом через посредство Моисея. В этой антонимической парадигме Евангелие противопоставляется Закону, то есть Новый Завет противопоставляется Ветхому Завету соответственно: 15v (15v) 9[…] Некоторые 10изображают через верблюжие волосы Закон и Евангелие, 11поскольку верблюд наполовину нечист, а наполовину — чист, ибо он жует жвачку, 12подобно чистым (животным), но у него не раздвоены копыта, подобно нечистым (животным) (15v:9b–12a). (6) 26 18r rVxii ^^cho rVn.^ г^спсезил г^^чсиг^ r^Asixi25 ^Лмсу. art* ^»№) jacy-ir. 24 [...] ^cuL'^jorc'^ к'^сизхмлаа (18r) 24[…] Поэтому дай нам, о Иоанн, 25исполнить правду Ветхого закона, дабы мы начали, 26по милости, Евангелие (18r:24b–26a). В контексте комментария одежд Иоанна Крестителя (см. Мф 3:4) (пример 5) делается различие между Евангелием и законом, то есть между Новым Заветом и Ветхим Заветом, которые получают метафорическое значение «чистый» и «нечистый». Иоанн Креститель должен стать посредником в исполнении «правды Ветхого закона» (см. Мф 3:15) (пример 6), чтобы было положено начало Евангелию. Соответственно, оба слова включаются в антонимическую парадигму «ветхий — новый». Евангелие является учением Иисуса. В этой связи тот, кто не слушает это учение, является ܢܐܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ̈ ܣ sānēˀ dˀēwangēlīōn «ненавистниками Евангелия» (33r:22a) (см. Мф 10:16–23). Книжники и фарисеи сидят на ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܘܫܐ kūrsyā dmūšē «троне Моисея» (64r:19) и судят народ (Мф 23:2). Они повесили на свою шею ܦܠܡܐ̈ ܬܸ tēp̄lē «те-филин» (64r:23a), тогда как теперь ܝܡܢܐ ܠܡܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩܕܠܗܘܢ̈ܠܝܢ ܡܗܹ ܬܵ tālēyn mhaymnē lˀēwangēlīōn baqḏālhōn «верующие вешают Евангелие на свою шею» (64r:25). В комментарии Ишодада Мервского в зону семантического ядра слова ܐܘܢܓܠܝܘܢ ˀēwangēlīōn попадает также значение «Евангелие как книга». В этих случаях речь идет о литературном памятнике, который является христианским источником и противопоставляется книгам, почитаемым в иудаизме, то есть Танаху, или ܥܬܝܩܘܬ ܟܬܒܐ ˁattīqūṯ kṯāḇā «Ветхой книге» (1v:18). Так, например, рассматривая этимологию еврейского слова ܘܪܿܢܨܹ nēṣōr «отросток» (14v:20–15r:4), автор называет Евангелие книгой, подобно тому как евреи называют «свою» Библию книгой: 15r ^2Я> гр<уА\м 6 ,r<5tL> (15r) 4[…] Если же иудей желает оболгать Евангелие по причине отсутствия примера, 6тогда его самого обличает книга, которой он хвастается (15r:4–6b). Однако яснее об этом автор комментария говорит в контексте Тайной Вечери, когда Иисус устанавливает Евхаристию: (8) 76r 3JL3a г^Ххо* \^з rt'Jij гйт ^л6 г^зс.т ^2л rV^rxjLrV (76r) 4И Он выжал кровь Свою и научил, как нужно это вкушать, когда первым 5съел, как обозначает Евангелие: «Не буду пить отныне 6от сего плода виноградного и пр. (76r:4–6b). В этом последнем примере Ишодад цитирует текст из Евангелия от Матфея, тем самым указывая на конкретную книгу. Выше было отмечено, что для обозначения автора Евангелия в комментарии, как правило, используется лексема ܐܘܢܓܠܣܛܐ ˀēwangēlīsṭā, которая представляет собою транслитерацию греческого εὐαγγελιστής «евангелист». Рассмотрим несколько примеров: 5v (5v) 9[…] Таким образом, евангелист, желая показать, 10что обещания и обетования уже завершились и исполнились, 11справедливо поместил имена отцов в качестве предисловия в начало 12своего произведения для обличения злых и ободрения верующих (5v:9b–12). 7r (7r) 16[…] Поэтому правы оба 17евангелиста: Матфей, считающий по кровному (букв. природному) родству, и Лука — по законному (родству) (7r:16b–17). Иноязычное слово ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ ˀēwangēlīsṭā используется в приведенных примерах для названия авторов четырех канонических Евангелий. Эти евангелисты называются по именам, если Ишодад делает сравнение между ними в объяснении трудного евангельского места (см. пример 10). С другой стороны, когда речь идет о проповеди Благой вести, ее проповедники, как правило, обозначаются словами, образованными от корня krz «возвещать, проповедовать». Например, апостолы называются ܠܬ ܐܠܗܐܸ ܘܙܐ ܕܕܚ̈ܟܪ kārōzē dḏaḥlēṯ ˀālāhā «проповедниками страха Божия» (5r:2), ܘܙܐ ܕܚܕܬܐ̈ܟܪ kārōzē daḥḏaṯā «проповедниками Нового (Завета)» (31r:27), которые отныне служат Иисусу и Его миссии. Иисус посылает их, чтобы они ܘܘܼܢܡܘܣܐ ܚܕܬܐ ܡܟܪܙܝܢ ܗ nāmōsā ḥḏaṯā mḵarrzîn (h)waw «новый закон проповедовали» (31v:15), за что должны претерпеть мучения эти ܙܢܐ̈ܡܟܪ maḵrzānē «проповедники» (41r:7b). Однако тот, кто противостоит ܣܒܪܬܐ sḇartā «Благой вести» и ܘܙܐ̈ܟܪ kārōzē «проповедникам», потерпит неудачу: ܢܐ ܐܚܪܝܐܼ ܝܢ ܒܕܝܼ ܡܕܡܥ mḏammˁīn bḏīnā (ˀ)ḥrāyā «они будут плакать на последнем Суде» (42a:11b-12). От корня krz образуется имя существительное ܟܪܘܙܘܬܐ ḵārōzūṯā, которое служит для обозначения самого предмета проповеди апостолов. Это — проповедь, но проповедь именно об учении Иисуса. Так, в притче о закваске, которая квасит все тесто (Мф 13:33–35), закваска является образом ܡܫܪܬܚܘܬܐ ܕܟܪܘܙܘܬܐ mšartḥūṯā dḵārōzūṯā «изобилия проповеди» (42v:3–4). В притче о неводе (Мф 13:47–50) эта ܟܪܘܙܘܬܐ ḵārōzūṯā «проповедь» называется неводом, охватившим всю ойкумену разных по уму и вероучению людей (43r:10, 12). ܣܒܪܬܐ sḇartā как сирийский эквивалент греческого слова ܐܘܢܓܠܝܘܢ ˀēwangēlīōn Лексема ܣܒܪܬܐ sḇartā восходит к еврейскому слову ְּב ׂשוֹ ָרה bśôrā. Сирийский язык свидетельствует о метатезе согласных bś > sb [Sokoloff, 2009, 965]. В общем предисловии к комментарию на Новый Завет Ишодад отмечает, что слово ܣܒܪܬܐ sḇartā «нигде не читается в Ветхой книге» (1v:18), то есть не встречается в Ветхом Завете. Данное замечание требует отдельного исследования. В комментарии это слово является сирийским аналогом греческого εὐαγγέλιον «Евангелие» (см. 1v:12–19). Оба слова взаимозаменяемы, то есть сирийский эквивалент может в комментарии употребляться отдельно в значении «Благая весть». Рассмотрим несколько примеров: 4v Vv .in грл • X^rVX CTD^XXD ^^ п/Х~Л у Г^Хёг^Л ЛУЭГ^О '^1 гу^ТхАч r^v, tX ^.ул «п^пХм [...] 23 (4v) 23[…] Итак, давайте обратимся (сначала) к плану, который он предлагает нам, и скажем, какая причина 24побудила агиос святого Матфея заключить Евангелие в книгу. 25После вознесения Господня и сошествия Духа 26апостолы стали проповедовать Благую весть по всей Иудее (4v:23–26). 16r r^cuzno аилзпла ^о^х.^-30 rV^biol г<^\зм27 (16r) 19[…] Удалился 20же Иоанн в пустыню после того, как был отнят от груди […], 26а во-вторых, в знак необыденных новых обычаев 27Благой вести, а также необходимости и сложности ее заповедей (16r:19b–27). 23r r^2tvu3Dce?33o rVKiAx^ >С7Э Г^^ХСХЛГ^Х 29 ^ V«i Хх х х\^ ,\ у ^ л Щг^Д f'”] 19 \\\~xm гУЛп^Д . г^е.^т-хз Г^ЗГ^З21 г^^ХСХ-Л»^ (23r) 19[…] То, что человек имеет милосердие к добрым, 20он исполняет естественную и законную правду, но не благодать 21Отца небесного, которую заповедует Благая весть Господа (23r:19b–21). 24v ДлА ■ ^.хсо^лу^ r^^V.mXrt* ге'Хх.-х \JTX г^^тх-х 9 г^^ХЗппД ОЗЗтЛ^Х^Хг^З ^х\ »rt*О tVx-srn 8 [.„] ^*ОХ\ ^»In .г^ (24v) 8[…] Так и те, которые были наставлены согласно Благой вести, 9 по мере того, как они укрепляются в божественном избрании, 10достойны всяческих похвал (24v:8b–10a). Во всех представленных примерах слово ܣܒܪܬܐ sḇartā имеет значение «Благая весть». Она проповедуется (пример 11), в ней много необыденного (пример 12), она исполнена заповедей Господних (пример 13), в ней наставляются (пример 14). В других местах комментария этот семантический признак сохраняется. Так, семя сеятеля, упавшее при дороге (см. Мф 13:3–23), обозначает тех, кто не принял ܡܠܡܐ ܕܣܒܪܬܐ̈ mēlē dsḇartā «слова Благой вести» (41r:13). В притче о неводе (Мф 13:47–50) Иисус учит о ܗ ܕܣܒܪܬܐܿ ܪܒܘܬ rabūṯāh dsḇartā «величии Благой вести», которая захватывает весь мир, словно брошенная сеть (43a:8–9). Соответственно, данная лексическая единица имеет одно семантическое наполнение, а именно «Благая весть». В отличие от лексемы ܐܘܢܓܠܝܘܢ ˀēwangēlīōn, слово ܣܒܪܬܐ sḇartā не употребляется в комментарии в значении «книга». В Пешитте Нового Завета формы с корнем sbr (II) встречаются достаточно часто. Так, имя существительное ܣܒܪܬܐ sḇartā встречается 46 раз (Мф 4:23; 9:35; 24:14; 26:13; Мк 1:14, 15; 8:35; 10:29; 13:10; 14:9; 16:15; Деян 12:24; 15:7; 20:24; Рим 15:19; 1 Кор 4:15; 9:12, 14, 18, 23; 2 Кор 2:12; 9:13; 10:14: 11:4, 7; Гал 1:6, 7, 11, 2:2, 5, 7; Еф 1:13; 6:19; Флп 1:27; 2:22; 4:15; 1:5; 1 Сол 2:2, 4, 8, 10; 3:2; 2 Сол 1:8; 1 Пет 4:17; 1 Ин 1:5). Как правило, во всех данных случаях (особенно в Евангелиях) сирийское слово используется для перевода греческого слова εὐαγγέλιον. Транслитерация ܐܘܢܓܠܝܘܢ ˀēwangēlīōn встречается редко (см., напр., Рим 10:16). Аналогичным образом греческое слово εὐαγγελιστής обычно передается посредством ܢܐܵܪܵܒ݁ܣܼܿܡ msabbrānā (Деян 21:8; Еф 4:11; 2 Тим 4:5), а не ܐܘܢܓܠܣܛܐ ˀēwangēlīsṭā, как это регулярно наблюдается в комментарии Ишодада Мервского. Среди глагольных форм наиболее употребительной является форма причастия породы Paˁˁēl ܒܪܼܿ݁ܣܼܿܡ msabbar (Мф 11:5; Лк 2:10; 3:18; 8:1; 9:6; 20:1; Деян 8:12, 35, 40; 11:20; 13:5, 32; 14:7, 15, 21; 15:35; 16:17; 17:3, 23; Рим 10:15 [2 раза]; 12:12; 1 Кор 7:9; 9:12, 13, 16, 18; Гал 1:9, 23). Как и в случае слова ܣܒܪܬܐ sḇartā, аналогичная причастная форма ܒܪܼܿ݁ܣܼܿܡ чаще всего передает греческий глагол εὐαγγελίζω. В Пешитте Ветхого Завета имя существительное ܣܒܪܬܐ sḇartā встречается, насколько нам известно, три раза, и только в 2 Цар — 4:10 и 18:25, 27: Таблица 1. 2 Цар 4:10 согласно версиям P, MT и LXX P r^XxA-^mi стЛ Л^хг^з -°Aw Вместо того чтобы воздать мне ему (за) благую весть. MT ֲא ֶׁשר ְל ִת ִּתי־לוֹ ְבּ ֹׂש ָרה Которому надлежало мне воздать (за) благую весть. LXX ᾧ ἔδει με δοῦναι εὐαγγέλια Которому надлежало мне воздать (за) благую весть. Рихав и Баан, военочальники Иевосфея, сына царя Саула, приходят к Давиду в Хеврон, чтобы принести благую весть о том, что они убили Иевосфея. Однако Давид не принимает это благовестие и убивает их. Таким образом, значение «благая весть» передается словами ܣܒܪܬܐ sḇartā — ְבּ ׂשוֹ ָרה bśôrā — εὐαγγελία. Таблица 2. 2 Цар 18:25, 27 согласно версиям P, MT и LXX царь: «этот муж хорош и идет с хорошей благой вестью». царь: «этот муж хорош и идет с хорошей благой вестью». В трех библейских версиях текст является почти одинаковым. Как и в предыдущем случае, значение «благая весть» передается посредством ܣܒܪܬܐ sḇartā — ְבּ ׂשוֹ ָרה bśôrā — εὐαγγελία. Дважды это слово исходит из уст царя Давида, который находится в ожидании благополучного исхода междоусобной распри, возникшей между ним и его сыном Авессаломом. Следует отметить, что в 2 Цар 18:27 с именем существительным ְּב ׂשוֹ ָרה bśôrā согласуется имя прилагательное טוֹ ָבה ṭôḇā «хорошая». Аналогичное согласование встречается также в комментарии Ишодада Мервского (см. 1v:12–19). Из представленных примеров следует, что сирийская лексическая единица женского рода ܣܒܪܬܐ sḇartā репрезентирует еврейское слово ְבּ ׂשוֹ ָרה bśôrā и греческое εὐαγγελία, которые также имеют женский грамматический род. В Ветхом Завете корень bśr встречается 30 раз, из которых 15 случаев употребления в качестве глагола в интенсивных породах Piˁēl и Hiṯpaˁēl, 9 случаев — как субстантивированное причастие, 6 случаев — как имя существительное. В двух случаях от корня bśr образуются формы имени существительного ְּב ׂשוֹ ָרה bśôrā (2 Цар 18:27) и глагола 2 лица единственного числа мужского рода ְּתַבֵּׂשר в породе Piˁēl (3 Цар 1:42), с которыми согласуется имя прилагательное טוֹב/טוֹ ָבה «хорошая». Аналогичное согласование встречается также в комментарии Ишодада Мервского (см. 1v:12–19). Важным с точки зрения богословия Ветхого Завета и особенно Нового Завета является пассаж Ис 61:1, где выражение ְלַבֵּׂשר ֲענָוִים «чтобы благовествовать нищим» понимается в Лк 4:18 в мессианском ключе (ср. Мф 4:23). Еврейский конструктивный инфинитив ְלַבֵּׂשר переводится в LXX посредством εὐαγγελίσασθαι (инфинитив, аорист I, медиальный залог), в Пешитте — ܐܣܒܪ (имперфект 1 л. ед. ч. м. р., порода Paˁˁēl). Вполне вероятно, что данный библейский пассаж понимался в мессианском ключе и в межзаветной кумранской литературе, о чем свидетельствуют, например, сочинения «Мелхиседек» (11Q13) и «Мессианский Апокалипсис» (4Q521), где субстантивированное причастие ְמַבֵּׂשר «Благовестник» употребляется в общем с Ис 61:1 контексте (см. 11Q13:16, 18; 4Q521 2 ii+4:8,12). Так, в 11Q13:18 прямо говорится, что והמבשר הו[אה] משיח «и этот Благовестник — Мессия». По замечанию И. Р. Тантлевского, здесь речь идет об Учителе Праведности, который рассматривался общиной как мессианская фигура (ср. 1QHa VII:6–7; XIII:18–19; XIV:25; XVII:26) [Тантлевский, 1994, 208]. Данное предложение спорно, если учесть данные 1QS IX:11, где «первые наставления» Учителя Праведности (ср. CD I) будут актуальны для общины «до пришествия Пророка и Мессий Аарона и Израиля». Соответственно, роль первого наставника имеет временное значение для общины (ср. 1QS IX:3–5). Выводы Исходя из вышесказанного, в комментарии Ишодада на Евангелие от Матфея основным лексико-семантическим значением слова ܐܘܢܓܠܝܘܢ ˀēwangēlīōn является «Благая весть» как проповедь о жизни и учении Иисуса. В комментарии этим словом могут иногда обозначаться раннехристианские сочинения Евангелия и даже весь корпус Нового Завета. Ишодад указывает для иноязычного слова ܐܘܢܓܠܝܘܢ ˀēwangēlīōn сирийский эквивалент ܣܒܪܬܐ sḇartā, а для производного от этого заимствованного слова ܐܘܢܓܠܣܛܐ ˀēwangēlīsṭā — сирийский аналог ܟܪܘܙܘܬܐ ḵārōzūṯā. Итак, почему Ишодад утверждает, что лексема ܣܒܪܬܐ sḇartā «Благая весть» отсутствует в тексте Ветхого Завета (см. 1v:12–19)? Мы видели, что это имя существительное встречается три раза в Пешитте Ветхого Завета (2 Цар 4:10 и 18:25, 27). В дополнение к этому следует добавить, что в Пешитте от корня sbr (II) образуется ряд глагольных форм с аналогичным семантическим наполнением (1 Цар 4:17; 31:9; 2 Цар 1:20; 4:10; 18:19, 20; 3 Цар 1:42; Наум 1:15). Нет сомнений в том, что Ишодаду были известны случаи употребления лексемы ܣܒܪܬܐ sḇartā в Ветхом Завете. Вполне вероятно, его утверждение заключается в том, что это слово в Ветхом Завете имеет значение «благая весть» в общем смысле, тогда как в Новом Завете оно приобретает сакральное значение, то есть теперь оно тождественно с жизнью и учением Иисуса. Это — «Благая весть» с большой буквы. В отрывке 1v:12–19 Ишодад делает противопоставление между Ветхим и Новым Заветами, между «ожиданием» и «надеждой» (1v:15). Данное «ожидание» может указывать на злые либо добрые события, как и в Ветхом Завете слово ܣܒܪܬܐ sḇartā может обозначать злые или добрые вести. Однако «надежда» свидетельствует только о добрых событиях, как и в Новом Завете слово ܣܒܪܬܐ sḇartā обозначает только добрые вести.

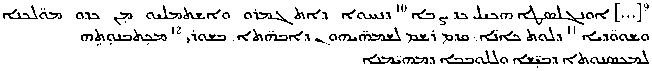

P MT

LXX

וַיֹּא ֶמר הַ ֶּמלֶ ְך ִאם־ ְלבַדּוֹ ְבּ ׂשוֹ ָרה ְּבפִיו от >толсил1п г^Л^д л^ог^о

г^Агэт v^rV [...] т^а°еэ rx

Список литературы Семантика слова ewangelion "Евангелие" в комментарии Ишодада Мервского на Евангелие от Матфея

- Dorn 622 (= Saint Petersburg Syr. 33) — Российская национальная библиотека. Рукописный фонд.

- Зиновкин (2020) — Зиновкин А, свящ. Особенности комментария Ишодада Мервского на Ин 1:1-5 // Христианское чтение. 2020. No. 4. С. 60-78.

- Тантлевский (1994) — Тантлевский И.Р. История и идеология Кумранской общины. СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1994.

- Duval (T. I, 1901) — Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule / R. Duval (éd.). Paris: Leroux, 1901. T. I.

- Gibson (1911-1916) — The Commentaries of Isho'dad of Merv, Bishop of Hadatha (c. 850 A. D.), Syriac and English / M. D. Gibson (ed.), introd. J. R. Harris. Cambridge: Cambridge University Press, 1911-1916. (Horae semiticae. 5-7, 10-11).

- Hofstra (1998) — Hofstra J. D. The Sources used by Isho'dad of Merw in his Commentary on St. John, Chapter I // Symposium Syriacum VII, 11-14 August 1996 / S.J. R. Lavenant (ed.). Roma: Pontificio Istituto Orientale, 1998.

- Hofstra (2019) — Isho'dad of Merw: Commentary on the Gospel of John / J. D. Hofstra (ed.). Leuven: Peeters Publisher, 2019. (CSCO 671-672. Syr. 259-260).

- Lampe (1961) — Lampe G. W. H. A Patristic Greek Lexicon. Oxford: Clarendon Press, 1961.

- Lund (2006) — Lund J.A. Isho'dad's Knowledge of Hebrew as Evidenced from his Treatment of Peshitta Ezekiel // The Peshitta: Its Use in Literature and Liturgy. Papers Read at the Third Peshitta Symposium / ter Haar Romeny R. B. (ed.). Leiden; Boston: Brill, 2006. (Monographs of the Peshitta Institute Leiden 15). P. 177-186.

- Maggi (2003) — Maggi M. New Persian Glosses in East Syriac Texts of the Eighth to Tenth Centuries // Persian Origins — Early Judaeo-Persian and the Emergence of New Persian: Collected Papers of the Symposium, Gottingen 1999 / Paul L. (ed.). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2003. (Iranica 6). P. 111-145.

- Molenberg (1997) — Molenberg C. Iso' Bar Nun and Iso'dad of Merv on the Book of Genesis: A Study of their Interrelationship // The Book of Genesis in Jewish and Oriental Christian Interpretation: A Collection of Essays / J. Frishman, L. van Rompay (eds.). Louvain: Peeters, 1997. P. 197-228.

- Rompay (1977) — van Rompay L. Iso' bar Nun and Iso'dad of Merv: New Data for the Study of the Interdependence of their Exegetical Works // Orientalia Lovaniensia Periodica. 1977. No. 8. Р. 229-249.

- Sokoloff (2009) — Sokoloff M. A Syriac Lexicon / A Translation from the Latin, Correction, Expansion, and Update of C. Brockelmann's Lexican Syriacum. Winona Lake, New Jersey: Eisenbrauns, Gorgias Press, 2009.

- Vosté, Van den Eynde (1950-1981) — Commentaire d'Iso'dad de Merv sur l'Ancien Testament. I: Genèse / J. -M. Vosté, C. van den Eynde (eds.). Louvain: L. Durbecq, 1950. (CSCO 126, Syr. 67). Далее: 1955. T.I. Vol. 2: Genèse. (CSCO 156, Syr. 75); 1958. T. II. Vol. 1-2: Exode-Deutéronome. (CSCO 176, 179, Syr 80-81); 1962-3. T. III. Vol. 1-2: Livre des Sessions. (CSCO 229-230, Syr. 96-97); 1969. T. IV. Vol. 1-2: Isaïe et les Douze. (CSCO 303-304, Syr. 128-129); 1972. T.V. Vol. 1-2: Jérémie, Ezéchiel, Daniel. (CSCO 328-329, Syr. 146-147); 1981. T. VI. Vol. 1-2: Psaumes. (CSCO 433-434, Syr. 185-186).