Семеноводство сортов подсолнечника: методика, нормативные акты, технологические приёмы (обзор)

Автор: Хатнянский В.И., Децына А.А., Илларионова И.В.

Рубрика: Обзорные статьи

Статья в выпуске: 4 (196), 2023 года.

Бесплатный доступ

На основании результатов оценки отечественных и зарубежных литературных источников представлен анализ особенностей методики, нормативных актов и технологических приемов, используемых в первичном и промышленном семеноводстве сортов подсолнечника. Отмечена существенная роль в семеноводстве сортов подсолнечника пчелоопыления и соблюдения научно обоснованных норм пространственной и временной изоляции на всех этапах производства семенного материала. Подчеркивается сложность производства и особенности процесса размножения семян сортов разнонаправленного использования. Выращивание высококачественных семян представляет собой отдельную семеноводческую отрасль производства, требующую больших физических усилий семеноводов и финансовых затрат предпринимателей на эти цели.

Подсолнечник, семеноводство, сорта, пчелоопыление, технология

Короткий адрес: https://sciup.org/142239673

IDR: 142239673 | УДК: 633.854.78:631.531.02 | DOI: 10.25230/2412-608X-2023-4-196-75-83

Текст обзорной статьи Семеноводство сортов подсолнечника: методика, нормативные акты, технологические приёмы (обзор)

В истории развития семеноводства подсолнечника необходимо отметить ряд особенно выделяющихся этапов. Первоначально размножение созданных народной селекцией сортов подсолнечника обеспечивалось примитивными методами семеноводства [1]. Выведение в 1916 г. первого селекционного сорта подсолнечника потребовало организации его размножения на научной основе с поддержанием исходных признаков и свойств [2]. В дальнейшем, начиная с 1926 г., такая работа была активизирована созданием первых селекционных сортов подсолнечника с повышенной масличностью семянок. Важно отметить, что методику селекции подсолнечника на повышение содержания масла в семенах В.С. Пустовойт начал разрабатывать в 1912 г., а положительный результат этой работы был получен только в 1927 г. [1]. Исследования, выполненные в течение прошедших лет, он называл «периодом исканий» [3; 4]. Длительность процедур сортосмены, а также существующая в то время методика поддерживающего семеноводства и сортообновления не позволяли своевременно использовать достижения селекции в сельскохозяйственном производстве. При использовании прежней простой схемы семеноводства и сортооб-новления районированные сорта в большинстве случаев в процессе размножения часто ухудшались [4]. Учитывая эти обстоятельства, В.С. Пустовойт предложил ряд принципиально новых теоретических положений и на их основе разработал эффективную систему улучшающего семеноводства, которая была официально утверждена в 1956 г. Совмином СССР. Одним из принципиальных положений этой системы стало ежегодное сортооб-новление [4; 5]. По существу, новая система улучшающего семеноводства представляла собой продолжение селекционного процесса, состояла из четырёх звеньев и включала в себя принципиально новое звено – питомник оценки потомств (ПОП) [6; 7]. За счёт этого все районированные сорта селекции Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур (ВНИИМК) настолько увеличили свою продуктивность и сбор масла с гектара, что каждый из них «…мог быть заявлен 3–5 раз как новый» [8]. Разработанные В.С. Пустовойтом методы селекции, а также приемы улучшающего семеноводства сортов-популя-ций подсолнечника с полным основанием характеризуются как оригинальные варианты рекуррентной селекции с особо короткими циклами отборов, испытаний и рекомбинаций [9; 10; 11]. Использование этих методов позволяет эффективно повышать частоты положительных аллелей в популяциях, увеличивая тем самым общую комбинационную способность при поддержании на высоком уровне генетической изменчивости, необходимой для обеспечения эффективности последующих циклов отборов.

В результате не только повышалась продуктивность самих сортов-популяций, но и на их основе появилась возможность селекции в разных странах высокопродуктивных межлинейных гибридов подсолнечника. Уже при первом подробном изложении своей методики создания сортов подсолнечника В.С. Пустовойт обосновал её принципы, полностью соответствующие современному понима- нию сути рекуррентной селекции [6]. В одной из своих последних статей В.С. Пустовойт писал: «…нами разработан и генетически обоснован метод селекционного улучшения подсолнечника, основанный на отборе с индивидуальной оценкой потомств и переопыления лучших из них…». Такой метод позволяет получать постепенные изменения в популяции при одновременном сохранении генетической изменчивости, необходимой для осуществления дальнейших отборов [8].

Ряд селекционеров на основании многолетнего опыта пришёл к выводу о том, что как по признакам одного родоначального растения, так и по результатам испытания его потомства невозможно прогнозировать урожайность создаваемого сорта [ 12; 13; 14; 15 ] .

В.К. Морозов писал, что он не пользуется разработанной В.С. Пустовойтом методикой испытания потомств элит подсолнечника вследствие того, что не-воспроизводимость оценок урожайности и масличности семянок в таких опытах достигает 75 %, поэтому такие данные «…ставят под сомнения целесообразность применения метода «половинок» для оценки материала в селекционной работе с подсолнечником...» [ 16 ] . По его мнению, при селекции подсолнечника необходимо использовать не индивидуальный отбор, а метод свободных межсортовых переопылений, с помощью которого должны создаваться физически здоровые, хорошо развитые, урожайные растения [ 17; 18 ] . В своей работе В.С. Пустовойт [ 19 ] показал ошибочность рекомендаций В.К. Морозова и подчеркнул, что испытания потомств растений безусловно необходимы для оценки их селекционной ценности, без чего не возможен успех в селекции и семеноводстве подсолнечника на урожайность и масличность семянок.

В современном представлении сортовая популяция подсолнечника – это целостная система, полиморфизм, который является результатом не случайного сме- шения биотипов, а одним из основных приспособительных свойств [20; 21]. Сложный состав биотипов сортов-популяций обуславливает их экологическую пластичность – способность стабильно давать высокий урожай в различных почвенно-климатических зонах.

Любой сорт подсолнечника является гибридной популяцией, относительно выравненной по продолжительности вегетационного периода, высоте растений, окраске семян. Однако биотипы, входящие в состав сорта, наследственно различаются в той или иной мере между собой по таким важным признакам, как маслич-ность и урожай семянок, устойчивость к болезням и вредителям, а также по другим признакам [ 22 ] . Выбраковка в процессе семеноводства растений с нежелательными для сорта признаками позволяет улучшить его практически в любом направлении [ 23 ] .

В процессе первичного семеноводства особое внимание уделяется отбору типичных растений. При этом очень важно, чтобы площадь питания отбираемых растений была одинаковой. Неоднородность плодородия почвы вызывает такую изменчивость масличности ядер семянок, которая превосходит наследственные различия по этому признаку [ 6; 24 ] . В своих исследованиях В.С. Пустовойт [ 4; 6 ] показал, что даже на невыровненных участках можно надёжно отбирать наиболее ценные семьи потомков элитных растений и отбраковывать малоперспективные семьи, если закладывать питомники парным методом «метод густых стандартов» по схеме К№№К№№. Сор-том-контролем служат оригинальные семена этого же сорта урожая последнего года.

Важным моментом в первичном семеноводстве сортов подсолнечника В.С. Пус-товойт считал обеспечение полноты густоты стояния растений [6]. Он писал, что потеря 4–5 растений на делянке во время испытания семьи потомков элитного рас- тения искажает не только оценку урожайности, но и масличности семян.

Отбор элитных растений при равных условиях выращивания позволяет точно учесть их наследственную основу, не вовлекая в семеноводческий процесс растения, у которых высокий уровень проявления положительных признаков обусловливается следствием их модификационной изменчивости.

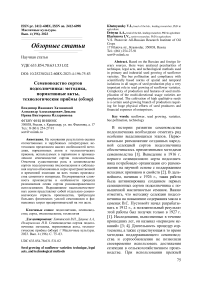

В настоящее время разработанная академиком В.С. Пустовойтом схема, используется отечественными учреждения-ми-оригинаторами в производстве семян как при семеноводстве сортов масличной группы, так и крупноплодных сортов отечественной селекции (рисунок).

Рисунок – Схема улучшающего семеноводства подсолнечника

При отборе корзинок семеноводческой элиты учитывают высоту растений, наклон и форму корзинки, число семянок в корзинке, выполненность ее центральной части, крупность, окраску, панцирность и осыпаемость семянок. Растения, имеющие по какой-либо причине измененную площадь питания (краевые, расположенные рядом с пустым гнездом и т.д.), отбору не подлежат. У отобранных корзинок элитных растений после их обмолота в лаборатории определяют масличность семянок, процент лузги, массу семян с корзинки и массу 1000 семян (важно для крупноплодных сортов). В осенне-зимний период в теплицах фитотрона проводят оценку потомств по устойчивости к болезням и заразихе.

После лабораторных анализов часть семян из резерва лучших, отобранных по комплексу хозяйственно ценных признаков элитных растений высевают на следующий год в питомниках оценки потомств (ПОП).

Очень важно не обеднить в процессе семеноводства наследственную основу сорта, сохранить его пластичность. Для сохранения наследственной основы сорта, по мнению академика В.С. Пустовойта, достаточно объединить резервы не менее 100 семей. Однако в литературе имеются противоречивые мнения отдельных авторов о том, какое число биотипов пере-крёстноопыляющихся сортов-популяций или синтетиков требуется отобрать, чтобы сохранить идентичность популяции и избежать инбредной депрессии растений, которая может охватить почти все имеющиеся в популяции генотипы [25]. По результатам своих исследований Г.В. Гуляев и Л.И. Долгодворова пришли к выводу, что достаточно переопылить 25 растений, чтобы сохранить типичность признаков сорта-популяции и избежать инбредной депрессии [26].

Противоречивость высказываний по такому важному для оптимизации селекции и семеноводства вопросу, как определение в конкретных ситуациях желательного количества отбираемых для скрещивания между собой лучших генотипов свидетельствует о необходимости проведения дополнительных исследований в этом направлении. В основе таких исследований должны быть законы популяционной генетики. По мнению А.А. Со-зинова и Ю.П. Лаптева [ 27 ] , академик В.С. Пустовойт решал эти задачи индивидуально, опираясь на свой талант и опыт работы. Поэтому, по их мнению, 78

необходима разработка генетического обоснования рекомендаций по обсуждаемым вопросам.

По результатам полевых и лабораторных оценок в ПОП выделяют 25-30 % лучших семей, превосходящих контроль по комплексу хозяйственно ценных признаков. Для сохранения наследственных свойств признаков и гетерозиготности сорта в питомнике изучают не менее 300 семей. Их количество также зависит от площади производственных посевов под сортом. В питомниках оценки потомств выделяют лучшие номера, которые по комплексу признаков превосходят контроль. Резервы семян лучших оцененных по потомству номеров, близких по вегетационному периоду, высоте растений, объединяют, формируя фонд маточных семян для посева семенного питомника. Резервы семян номеров, которые в ПОП имели худшие показатели по сравнению с контролем, выбраковываются.

Семенной питомник служит для выращивания категории оригинальных семян. В зависимости от площади посева сорта в производстве размер питомника может составлять 2–4 га. В этом питомнике высевают смесь семян из резервов лучших элитных растений, по результатам оценки в ПОП.

В семенном питомнике, как и на участках элиты, особое значение отводится своевременным и качественным сортовым прополкам, цель которых - не допустить к переопылению нежелательные биотипы. В течение вегетации проводят не менее трёх сортовых прополок: перед цветением, в период массового цветения и перед уборкой сорта. Во время первых двух прополок удаляют корзинки растений, поражённые болезнями, фасции-рованные, ветвистые, низко- и высокорослые, слаборазвитые, рано- и поздноцветущие. Сортопрочистку проводят перед уборкой, удаляя растения с неправильным наклоном и формой корзинки, уродливыми мелкими корзин- ками, семянками, отличающимися по окраске от основных, поражённые болезнями и повреждённые вредителями. В фазе физиологической зрелости растений, когда наружная сторона корзинки имеет жёлтый цвет, а влажность семянок составляет 30–35 %, проводят предуборочную десикацию. Этот прием позволяет ускорить высыхание семян и растений, значительно снизить вредоносность белой, серой гнилей и других болезней, получить более сухие и качественные семена [23].

Семенной питомник изолируют от посевов других сортов и гибридов подсолнечника путем соблюдения норм пространственной изоляции. Существенной трудностью на всех этапах первичного и промышленного семеноводства сортов-популяий подсолнечника является соблюдение научно обоснованных норм пространственной или временной изоляции. Так, например, академик В.С. Пу-стовойт в 1926 г. с целью сохранения типичности «…хорошего сорта подсолнечника…» рекомендовал «…разные сорта сеять один от другого подальше – на 300-500 саженей...» (600-1000 м) [ 28 ] . Эти нормы пространственной изоляции в семеноводстве сортов-популяций сохранялись довольно длительное время. Иногда они пересматривались в сторону их увеличения, затем возвращались к прежнему значению [ 6; 29 ] .

В начале селекции сортов подсолнечника нормы пространственной изоляции были нестабильными и необязательными для применения и зависели от учрежде-ний-оригинаторов, генотипа сорта, факторов внешней среды, нагрузки пчелосемей и т.д. Однако варьирование этого фактора находится в определённых пределах, незначительно отличающихся от общепринятых закономерностей. Специальные опыты, проведённые в Болгарии [ 30 ] с маркированием пчёл, показали, что они могут летать на расстояние до 7 км.

В настоящее время установлены обязательные нормы пространственной изоля- ции для сортов-популяций, которые составляют при отсутствии преграды для переноса пыльцы 3000 м; при наличии преграды (широкие лесополосы, лес и т.д.) – 1000 м [31]. В случае затруднений с размещением семеноводческих посевов сортов подсолнечника в соответствие с научно обоснованными нормами пространственной изоляции, учреждения-оригинаторы используют приём так называемой временной изоляции – расхождение по времени посева участков размножения. Часто этот прием используется в сочетании с пространственной изоляцией, обычно явно недостаточной для предотвращения чужеродного переопыления. Общепринятые нормы временной изоляции составляют 30 дней [32; 33; 30], встречаются также рекомендации по некоторому их снижению до 25– 30 дней [34], а также увеличению до 35-40 дней [35]. По данным А.И. Плотникова [36], по своим биологическим свойствам подсолнечник относится к числу энтомофильных растений, поэтому опыление у него осуществляется в основном насекомыми и только в незначительной степени ветром. Роль ветра в опылении подсолнечника находится в зависимости от его частоты возникновения и скорости в период цветения растений. При скорости ветра 7–9 м/сек пыльца переносится на расстояние 200–250 м, а при более сильном ветре может переноситься значительно дальше [36]. По своему морфологическому строению пыльца подсолнечника хуже приспособлена для ветроопыления, чем пыльца других растений (рожь, кукуруза). Зерна пыльцы подсолнечника относительно крупные, шиповидно-овальной формы, очень легко слипаются друг с другом, образуя при этом комочки. Комковатая структура пыльцы под влиянием своей тяжести при слабом ветре часто осыпается на соседние корзинки, на листья растений или просто на почву. Ветер как агент перекрёстного опыления у подсолнечника имеет определённое значение в основном при переопылении растений в пределах одного поля, чем между несколькими полями, удалёнными на расстоянии до 300 и более метров [36]. Установлено также, что погодные условия, особенно такие, как скорость ветра и его турбулентность, делают закономерность лёта пыльцы сложной и труднопредсказуемой [37]. В последние годы изучение процесса переноса пыльцы подсолнечника ветром и насекомыми вновь стало актуальным. В первую очередь это связанно с возделыванием в РФ сортов специального направления использования, устойчивых к болезням, вредителям и заразихе, а также к гербицидам. В этих условиях, возможно, потребуется заново пересматривать существующие нормы пространственной изоляции для того, чтобы более точно учитывать генетические особенности сорта, направление и скорость господствующих ветров, наличие естественных преград, сроки сева и т.д.

Тем не менее роль пчелоопыления в семеноводстве как сортов, так и гибридов подсолнечника является биологически обоснованной особенностью для получения высокого урожая как на участках размножения, так и в производственных посевах. По данным А.Н. Бурмистрова [ 38 ] , прибавка урожая от дополнительного пчелоопыления сортов-популяций может составлять 40–45 %. В работах ряда авторов, как отечественных, так и зарубежных, встречаются различные мнения относительно оптимальной нагрузки пчелосемей на один гектар посевов товарного и семенного подсолнечника.

Общепринятой считаются рекомендации по обеспеченности посевов из расчёта не менее одной пчелосемьи на гектар товарного подсолнечника [39]. Избыточное насыщение посевов ульями пчел может заставить пчёл искать другие источники нектара или пыльцы. Необходимо учитывать, что предпочтение пчёл пыльце подсолнечника довольно второстепенное по сравнению с другими медоносными растениями. Важно предусмотреть избирательность пчелонасыще- ния и не располагать участки подсолнечника вблизи массивов других медоносов. Нектарообразующий процесс у растений подсолнечника значительно понижается при недостатке влаги в почве, что приводит к сокращению пчелопосещаемости растений [40]. В этой связи рекомендуется строго соблюдать сроки возврата его на прежнее место в севообороте и учитывать предшественников. Требуется также соблюдать научно обоснованную густоту стояния растений применительно к конкретным почвенно-климатическим условиям выращивания. Нарушение принципа возврата подсолнечника в системе севооборота может привести к массовому поражению растений болезнями и вредителями, а также новыми расами заразихи [41].

Например, в исследованиях F. Onemli et al. [ 42 ] установлено, что грубые нарушения агротехники при выращивании гибридных семян подсолнечника могут привести к значительному снижению его урожайности (от 10 до 40 %). Необходимо также обратить внимание и на то, что многие пестициды являются токсичными для пчёл, поэтому нужно с осторожностью относиться к ним при использовании. Это также является дополнительным фактором риска при семеноводстве как сортов, так и гибридов подсолнечника.

Проведённый нами обзор отдельных элементов методики семеноводства сортов подсолнечника, нормативных актов и технологических приёмов, необходимых для производства высококачественных семян, показывает всю сложность и раз-нонаправленность происходящих процессов в этой отрасли. С увеличением посевных площадей под подсолнечником в РФ, в т.ч. в новых районах возделывания, необходима интенсификация селекционных программ и улучшение их семеноводства для обеспечения сельхозтоваропроизводителей сортами разных направлений использования (крупноплодные, высокоолеиновые, гербицидо- устойчивые, заразихоустойчивые, ржавчиноустойчивые и др.), адаптированными к местным условиям.

Производство высококачественного семенного материала представляет собой отдельную отрасль производства, требующую значительных интеллектуальных, физических, финансовых затрат.

В настоящее время важен прогноз перспектив возделывания сортов и отечественных гибридов подсолнечника для оценки актуальности разработки способов совершенствования методов их семеноводства.

Список литературы Семеноводство сортов подсолнечника: методика, нормативные акты, технологические приёмы (обзор)

- Дьяков А.Б., Хатнянский В.И., Бойко Ю.Г. Вопросы совершенствования методики улучшающего семнеоводства сортов популяций // Науч.-тех. бюл. ВНИИМК. - 1996. - Вып. 117. - С. 1227.

- Пустовойт В.С. Избранные труды. - М.: Агропромиздат, 1990. - С. 38-40.

- Пустовойт В.С. Итоги работ Всесоюзного научно-исследовательского института масличных и эфиромасличных культур по селекции и семеноводству подсолнечника // В кн.: Мичуринский сборник. Труды краевой науч. конф-и, посвящ. 100-летию со дня рожд. И.В. Мичурина. - Краснодар: Советская Кубань, 1957. - С. 142-157.

- Пустовойт В.С. Руководство по селекции и семеноводству масличных культур. - М.: Колос, 1967. - 351 с.

- Пустовойт В.С. Избранные труды. - М.: Колос, 1966. - 367 с.

- Пустовойт В.С. Селекция подсолнечника. Подсолнечник. - Краснодар: Краевое книгоиздательство, 1940. - С. 7-43.

- Пустовойт В.С. Вопросы методики и результаты практической селекции подсолнечника. Избранные труды. - М.: Агропромиздат, 1990. -С. 84-96.

- Пустовойт В.С. Селекция и семеноводство подсолнечника // Вестник сельскохозяйственной науки. - 1971. - № 3. - С. 55-61.

- Гундаев А.И. Перспективы селекции подсолнечника на гетерозис // Сборник работ по масличным культурам. - Майкоп: ВНИИМК, 1966. -Вып. 3. - С. 15-20.

- Турбин Н.В. Генетика гетерозиса и методы селекции растений на комбинационную способность. Генетические основы селекции растений. -М.: Наука, 1971. - С. 112-155.

- Каминская Л.Н. Рекуррентная селекция. -Минск: Наука и техника, 1985. - 160 с.

- Frankel O.H. The theory of plant breeding for yield // Heredity. - 1947. - Vol. 1. - No 1. - P. 109120.

- Юрьев В.Я. Избранные труды. Селекция и семеноводство полевых культур. - Киев: Урожай, 1971. - 352 с.

- Kaufmann M.L. The random method of oat breeding for productivity // Canadian Journal of Plant Science. - 1971. - Vol. 51. - No 1. - P. 13-16.

- Hansel A. The need for better selection techniques. Atlant breeders view // Tracer Techniques for plant Breeding. - Vienna, 1975. - P. 3-7.

- Морозов В.К. Результаты работы по масличным культурам // Научные труды НИИСХ Юго-Востока. - Саратов, 1968. - Вып. 24. - С. 110-128.

- Морозов В.К. О состоянии и перспективах научно-исследовательских работ с масличными культурами на Юго-Востоке СССР // Труды Все-союз. науч.-производ. совещ. по масличным культурам, 25-29 июня 1951 г. - Краснодар: Изд-во Советская Кубань, 1952. - С. 266-274.

- Морозов В.К. О селекции подсолнечника на урожайность // Селекция и семеноводство. - 1971. -№ 1. - С. 18-25.

- Пустовойт В.С., Дьяков А.Б. Урожайность подсолнечника и пути ее повышения в процессе селекции // Селекция и семеноводство. - 1971. -№ 1. - С. 25-30.

- Синская Е.Н. Направления и исходный материал в селекции масличных растений // Труды Всесоюзного научно-исследовательского совещания по масличным культурам, 16-21 июня 1946 г. -Краснодар: Краевое книгоиздательство, 1946. - С. 89-111.

- Синская Е.Н. Проблема популяций у высших растений. О категориях и закономерностях изменчивости в популяциях высших растений. -Л.: Сельхозиздат, 1963. - Вып. 2. - 124 с.

- Пустовойт В.С. Итоги работ по селекции и семеноводству подсолнечника // Масличные и эфиромасличные культуры. Труды за 19121962 гг. - М.: Колос, 1963. - С. 20-36.

- Хатнянский В.И., Обыдало Д.И. Семеноводство и сортообновление // В кн.: Биология, селекция и возделывание подсолнечника. - М.: Агропромиздат, 1991. - С. 132-139.

- Kurnih E. Züchtung von Sonnenblumen (H. annuus) unter Berücksichtigung von Ölmenge und Ölqualität // Qnalitas plantarem et material Vegeta-biles. - 1966. - V. 13. - No 1-4. - S. 157-170.

- Боревич С. Принципы и методы селекции растений. - М.: Колос, 1984 - 344 с.

- Гуляев Г.В., Долгодворова Л.И. Воспроизведение типа у перекрестноопыляющихся культур // Сборник трудов НИИСХ центральных районов Нечерноземной зоны. - 1976. - Вып. 37. - С. 3040.

- Созинов А.А., Лаптев Ю.П. Генетика и урожай. - М.: Наука, 1986. - 168 с.

- Пустовойт В.С. Подсолнечник и его возделывание на Кубани. - Краснодар: Севкавкнига-Севкавжирмасло, 1926. - 28 с.

- Минкевич И.А., Борковский В.Е. Масличные культуры. Методика апробации масличных культур // Масличные культуры. - М.: Сельхозизд., 1952. - С. 485-500.

- Стоянова И., Петров П. Проучвания върху продуктивността и размножаването на родител-ските линии при хибридния слънчоглед // Расте-ниевъдни науки. - 1982. - V. 19. - № 3. - С. 46-52.

- Инструкция по апробации сортовых посевов. Часть 1 (зерновые, крупные, зернобобовые, масличные и прядильные культуры). - М., 1995. -С. 1-83.

- Smith D.L. Planting seed production // In: Sunflower science and technology / Carter J.F. (Ed.) -USA, Madison, 1978. - P. 371-384.

- Fernandez-Martinez J.M., Perez-Vich B., Ve-lasco L. Sunflower // Oil crops. Handbook of plant breeding / Vollmann J., Rajcan J. (Eds.). - Springer, London, New York, 2009. - P. 155-232.

- Бурлов В.В., Либенко Н.А. Определение оптимальной нормы изоляции от других посевов подсолнечника при семеноводстве гибридов // Науч.-тех. бюл. ВСГИ. - Одесса, 1982. - Вып. 1 (43). - С. 18-23.

- Don Lilleboe. California's Sacramento Valley // The sunflower: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.sunflowernsa.com/magazine/ articles/default.aspx?articleID=2 847.

- Плотников А.И. Биология цветения подсолнечника // В кн.: Подсолнечник. - Краснодар, 1940. - С. 44-87.

- Arias D.M., Riesenberg L.H. Gene flow between cultivated and wild sunflower // Teoretical and Applied Genetics. - 1994. - No 89. - P. 655-660.

- Бурмистров А.Н. Пчелы и урожай сельскохозяйственных культур // Пчеловодство. - 1990. -№ 4. - С. 2-5.

- Гуторов В.В. Обнадеживающие результаты // Масличные культуры. - 1984. - № 6. - С. 6-8.

- Семихненко П.Г., Ключников А.И., Токарева Т.М., Ягодкина В.П., Питерская А.М. Культура подсолнечника. - М.: Сельхозиздат, 1960. - 275 с.

- Лукомец В.М., Трунова М.В., Хатнянский В.И., Децына А.А., Бушнев А.С., Семеренко С.А., Илларионова И.В. Современные сорта и технологии возделывания крупноплодного (кондитерского) подсолнечника / Под общ. ред. акад. РАН В.М. Лу-комца. - Краснодар: ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, Просвещение-Юг, 2022. - 59 с.

- Onemli F., Tetik U. The effects of applied herbicides on yield and oil quality components of two oleic and two linoleic sunflower (Helianthus annuus L.) hybrids // Proc. of 19-th Intern. Sunfl. Conf., Edirne, Turkey, 29 May-2 June, 2016. - P. 712-723.