Семиотическая сущность интонации

Автор: Хромов Сергей Сергеевич

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Дискуссии

Статья в выпуске: 2 (21), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются основные подходы к изучению интонации: обсуждается проблема ее знаковой природы. Доказано положение о том, что интонация является двусторонним феноменом, имеющим план содержания и план выражения, и выявлены существенные свойства интонации как знака: ее сложный характер, одновременное выражение различных функций в речевом потоке, иерархический характер значений, высокая степень абстракции и размытость значений. Особенности интонационного знака описаны в синтагматическом, парадигматическом и прагматическом аспектах. Установлено, что интонация представляет собой автономную семиотическую подсистему языка, реализующую, наряду с общими семиотическими закономерностями, специфические правила функционирования.

Интонация, знак, семиотическая сущность, план содержания, план выражения, синтагматика, парадигматика, прагматика

Короткий адрес: https://sciup.org/14969760

IDR: 14969760 | УДК: 8122 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2014.2.15

Текст научной статьи Семиотическая сущность интонации

Определение места и роли интонации в системе языка предполагает в первую очередь установление ее семиотической сущности. Однако что касается изучения знаковой природы интонации, до сих пор актуальным остается высказывание Л.Р. Зиндера о том, что вопрос, являются ли интонационные средства языковыми знаками или образуют только план выражения этих знаков, еще не решен [5, с. 273]. Долгое время многие лингвисты рассматривали интонацию или с психо- физиологической, или с фонетической точки зрения, то есть лишь в плане выражения без учета плана содержания; функции интонации не соотносились с конкретными интонационными единицами [13, с. 89–90]. В науке сложилась целостная концепция, согласно которой «интонационные контуры, подобно фонемам, – односторонние единицы, сами по себе лишенные плана содержания, то есть не знаки. Значение сложного знака, каковым является высказывание, есть результат взаимо- действия ряда факторов, одним из которых выступают интонационные контуры» [7, с. 116]. Эту концепцию в общем разделяет и Н.Д. Све-тозарова, не отрицающая, впрочем, что в интонационной системе есть элементы знаковости [28; 29].

Признание интонационных единиц, подобно фонеме, незнаковыми основывается на следующих посылках: во-первых, интонационное значение – всего лишь результат сочетания просодии и коммуникативного типа высказывания, его синтаксической структуры, порядка слов, лексической семантики; во-вторых, один и тот же физический параметр в зависимости от сочетания с различными непросодическими языковыми средствами может передавать разные значения (например, повышение основного тона в русском языке может передавать и различные разновидности общего вопроса, и незавершенность, и оценку; одним и тем же интонационным контуром можно оформить разные коммуникативные типы предложения); в-третьих, интонации нет места в иерархии языковых уровней.

Тем не менее многие лингвисты (Н.С. Трубецкой [33], М.К. Румянцев [25–27], О.А. Норк, К.Г. Крушельницкая [20], Т.М. Николаева [16; 17], В.И. Петрянкина [23], Ю.В. Ковалев [9], С.С.Хромов [34; 35] и др.) признают знаковый характер интонации. В защиту тезиса о знаковости интонации Т.М. Николаева приводит достаточно убедительные аргументы: 1) наличие интонационных фразеологизмов типа «Вот тебе на!»; 2) наличие графически обобщенных передач реплик типа: – ???; – !!!; 3) наличие некоторых междометных возможностей, где практически сегментного наполнения как бы и нет; 4) наличие высказываний типа «Директор пришел?», где сегментный состав не содержит значения вопросительности, которое передается только интонационно [16, с. 191]. Нам кажется, что в отношении интонации еще очень сильны фактор инерции и «графический гипноз», вследствие чего многие исследователи, по справедливому замечанию Т.М. Николаевой, пока еще никак не отойдут от представления об интонации как некоем «надстроечном» рисунке над словом, предложением [там же, с. 190, 192].

Промежуточную позицию в обсуждении знаковой сущности интонации, с точки зрения

В.Б. Касевича, занимает Е.А. Брызгунова: «с одной стороны, она говорит, что ИК (интонационная конструкция. – С. Х. ), подобно фонеме, является смыслоразличительной единицей, с другой – усматривает в ИК “архисемы”» [6, с. 55].

Итак, проблема знаковости / незнаково-сти интонации дискуссионна (подробнее об этом см.: [6–8]) . Ее решение зависит прежде всего от понимания самого знака – как односторонней или двусторонней сущности. Если языковой знак – односторонняя сущность, то есть знак сводится к означающему, к плану выражения значащих языковых единиц, то тогда знаковый характер интонации несомненен. Если языковой знак – двусторонняя сущность, то возникает вопрос, имеет ли интонация свое собственное означаемое содержание, свое особое «интонационное» значение. Все участники дискуссии исходят из признания языкового знака двусторонней сущностью, однако по-разному трактуют «интонационные» значения.

Если такие значения имеются, то каковы они с точки зрения соотношения отражательных (= «мотивированных» отражаемой действительностью) и знаковых (= немотивированных) свойств?

Сведение знака исключительно к форме (к означающему) в концепции, базирующейся на понимании знака как односторонней сущности, обусловлено толкованием значений, содержания как исключительно отражательных сущностей; понимание знака как двусторонней сущности означает признание совмещения отражательных свойств со знаковыми, причем в разных пропорциях в зависимости от типа знака.

В аргументах и сторонников, и противников знаковости интонации часто смешиваются тезис о невозможности существования знака вне значения, о неразрывной связи знака и значения и тезис о том, что знак обязательно состоит из двух элементов – формы и содержания.

Знаковый характер интонации определяется с учетом ее свойства опосредованно указывать на имеющиеся в сознании объективные связи и отношения между предметами и явлениями действительности. Поэтому мы признаем интонацию двусторонним фе- номеном, имеющим план содержания и план выражения. В соответствии с этим проводим поиск интонационных средств, формирующих интонационные единицы, соотнесенные с конкретными значениями, а также определяем уровень их абстракции.

Интонационный знак имеет ряд существенных свойств.

-

1. Сложный характер интонационного знака. С одной стороны, целый комплекс интонационных значений выражается только во взаимодействии с коммуникативным типом высказывания, его синтаксической структурой, порядком слов, лексической семантикой. С другой стороны, может быть выделена группа универсальных интонационных значений, которые воспринимаются аудиторами только благодаря звуковым средствам. О возможности интонации передавать различные типы значений без соотнесения с лексико-синтаксическим составом высказывания писали многие авторы: Д. Болинджер [2], Н.С. Трубецкой [33], Н.С. Новикова [19], Р.К. Потапова [24], М.К. Румянцев [25–27], С.С.Хромов [34; 35]. Н.С. Новикова, ссылаясь на О.А. Норк, пишет: «Интонация содержательна уже в “голом виде” (метафора О.А. Норк. – С. Х. ), то есть без соотнесения ее с семантически значимым лексическим составом. Так, по бессмысленному набору звуков, произнесенных с разной интонацией, можно отличить вопрос от утверждения или побуждения, завершенность от незавершенности» [19, с. 47–49]. Эту же мысль значительно раньше высказывала и З.Л. Григорова: «Интонация, будучи необходимым компонентом структуры предложения, в связи с ее суперсегментным характером может в то же время быть от него изолирована и может выступать в качестве самостоятельной структурной единицы, выражающей определенные значения» [4, с. 13].

-

2. Одновременное выражение различных функций интонации в речевом потоке. В этом проявляется сложность анализа интонации в любом языке, трудность выделения и описания специфических интонационных средств, выражающих ту или функцию (или функции) интонации в высказывании или тексте.

-

3. Иерархический характер интонационной системы. Это свойство проявля-

- ется, во-первых, в распределении интонационных значений по принципу ядра и периферии; во-вторых, во взаимоотношении и взаимодействии интонации и лексико-грамматических средств языка [15; 18; 23].

-

4. Высокая степень абстрактности и размытости интонационного знака. Значения знака конкретизируются только во взаимодействии с лексико-синтаксическими средствами языка в конкретной ситуации реального речевого (контекстного) окружения.

Интонация образует автономную семиотическую подсистему языка. В последнее время все чаще проявляется тенденция связывать интонационные значения с общей теорией семиотики, с семантикой, что постепенно становится традицией в современной ин-тонологии [22; 23 и др.]. При этом в некоторых работах (см., например: [23]) за основу берутся разные типы лексических значений и механически переносятся на интонацию, что не совсем обоснованно ввиду грамматической природы значений, выражаемых просодическими единицами. Как справедливо отмечает И.А. Мельчук, «по самой своей природе грамматическое значение является весьма абстрактным, а потому с трудом поддается строгому семантическому описанию. Более того, одно грамматическое... значение обычно имеет несколько семантических интерпретаций» [14, с. 7].

Очевидно, что при определении интонационных значений следует исходить из типов грамматической абстракции с тремя измерениями семиотики – семантикой, синтактикой и прагматикой. В соответствии с тремя функциями языка – назвать и классифицировать, привести названное в связь друг с другом, локализовать названное и приведенное в связь в пространстве и времени – «грамматическое значение представляет собой обобщенное отражение объективной действительности, естественно возникающее в языке и распределяющееся по трем видам абстракции – абстракции номинации, абстракции предикации, абстракции локации» [31, с. 122].

Опираясь на положение И.А. Мельчука о грамматической природе значений, выражаемых просодическими единицами [14, с. 307], мы считаем, что интонация в основном «обслуживает» выражение грамматических зна- чений, и поэтому, вслед за Ю.С. Степановым, при анализе интонации различаем следующие типы грамматической абстракции – номинацию, предикацию и локацию (как первичный аппарат прагматики); но в то же время учитываем, что интонация участвует и в лексических противопоставлениях.

Роль интонации в реализации этих функций и значений еще не вполне изучена. Прежде всего это относится к дифференциации номинации и предикации. При этом роль интонации в выражении разного рода связей представляется несомненной. Так, достаточно определенно связывается с интонацией абстракция локации, характеризующая отношение человека к месту и времени речи и образующая, по Ю.С. Степанову, первичный аппарат прагматики [30, с. 243]. Соответственно у интонации обнаруживается прагматическое значение.

Комплексный анализ интонационной семантики предполагает последовательное изучение таких взаимосвязанных аспектов интонационного знака, как синтагматический, парадигматический и прагматический.

Синтагматический аспект отражает линейные отношения знаков, их последовательность и соотнесенность друг с другом в тексте, их синтаксические связи. Синтагматика интонационного значения выражается в процессе реализации прежде всего конститутивной, делимитативной и кульминативной (выделительной) функций интонации, то есть функций организации (объединения), членения речевого потока и выделения его элементов. От положения на синтагматической оси зависит реализация интонационной единицы (далее – ИЕ). Нами различаются сильные и слабые позиции. Сильными считаются позиции, в наименьшей степени обусловленные конси-туацией речи: начало текста, абзаца, диалога или новой темы разговора [9; 23; 34; 35]. В сильной позиции наиболее ярко проявляется коммуникативная функция интонации, в ней выступает основной представитель ИЕ. В сильной позиции обычно представлены высказывания, имеющие прямой порядок слов, полные синтаксические конструкции, нейтральную лексику; интонационный звукотип реализуется в сильном варианте, который является наиболее удобным для выделения ее дифференциальных признаков.

Слабыми являются позиции, зависимые от контекста или ситуации речи (например, ответная, зависимая реплика диалога). В них представлены позиционно слабые варианты интонационной единицы и наблюдается нейтрализация интонационных оппозиций (см. ниже).

Интонационный инвариант проявляется на синтагматической оси в системе конкретных интонационных реализаций – вариантов и вариаций, объединяемых на основе их функциональной общности. Таким образом, интонационный инвариант представлен в речи рядом позиционно чередующихся интонационных реализаций. Как конситуативно обусловленные, так и комбинаторные варианты репрезентированы в речи интонационными реализациями, возникающими при изменении ритмико-структурных особенностей, количественно-слогового состава фразы, при изменении локализации интонационного центра фразы, соотношения единиц членения и др. К интонационным средствам, с помощью которых выражается синтагматическое структурное значение, относятся: типы соотношения базовых интонационных акцентов, базовые интонационные контуры, синтагматическое, фразовое, логическое ударение, паузация, темп речи, перепады тона, интенсивности др. Исходя из постулата Л.В. Щербы о дифференциации трех аспектов языковых явлений, мы можем соотнести синтагматическое структурное значение с третьим аспектом языковых явлений – языковым материалом или «текстами» (по Л.В. Щербе). Именно в последовательности «смысл → текст» или «текст → смысл» можно увидеть особенности соотношения плана содержания и плана выражения интонации, ее специфику.

Парадигматический аспект характеризует нелинейные отношения знаков с другими знаками на парадигматической оси. Учитывая абстрактность интонационной единицы, можно предположить, что достоверное выявление системы дифференциальных признаков ИЕ представляется возможным только в оппозиции другим интонационным единицам. Дифференциальными считаются те лингвистически релевантные признаки ИЕ, которые противопоставляют ее другой интонационной единице. Количество дифференторов, выделяемых в различных экспериментальнофонетических исследованиях, неодинаково. Их выбор зависит от конкретного языкового материала и концепции автора. Ниже указаны дифференторы, выделенные И.Г. Торсуе-вой [32, с. 67–68]:

-

– форма изменения частоты основного тона (далее – ЧОТ) (мелодический контур, мелодическая кривая, мелодическое движение);

-

– уровень увеличения или уменьшения величины ЧОТ (мелодический уровень, высотный уровень, уровень подъема / падения тона);

-

– уровень начала и уровень конца мелодического движения;

-

– интервал между двумя точками контура (мелодический интервал);

-

– диапазон изменений ЧОТ (мелодический диапазон);

-

– скорость изменения ЧОТ (угол падения или повышения тона);

-

– пик ЧОТ (мелодический пик, высшая точка подъема мелодического движения);

-

– амплитуда интенсивности сигнала;

-

– длительность слогов, ритмических групп, синтагм;

-

– среднеслоговая длительность;

-

– максимальная амплитуда интенсивности;

-

– максимальная средняя длительность слогов;

-

– максимальный интервал ЧОТ;

-

– максимальный диапазон ЧОТ.

Для экспрессивных единиц интонации акустически значимыми дифференторами являются:

-

– мелодический пик, пик интенсивности;

-

– максимальный интервал в движении тона;

-

– максимальный диапазон мелодического движения;

-

– максимальная среднеслоговая длительность.

К предложенным И.Г. Торсуевой диффе-ренторам необходимо добавить еще один – спектральные характеристики гласных, прежде всего ядерных. Как показывает практика, этот дифферентор существен при различении эмоциональных и нейтральных, а также акцен-тно выделенных и акцентно невыделенных, модально-экспрессивных и модально-нейтральных интонаций.

Благодаря работам С.В. Кодзасова было расширено представление о просоди- ческих признаках, используемых в русской фразовой интонации, более полно описан их инвентарный состав. Нам кажется важным, например, описание интегральных фонаций, фонационных компонентов акцентов, а также различных фактов артикуляционных просодий [11].

Имея в виду известную параллель между экспериментальным исследованием фонетических и интонационных признаков, а также между фонологией и интонологией, нельзя не согласиться с положением П.С. Кузнецова, согласно которому «экспериментальное исследование признаков, которые характеризуют различные звуки речи, имеет большое значение для самых разных целей, но для фонологии оно дает лишь предварительный материал; из такого исследования непосредственно не могут быть получены фонологические характеристики звуков речи... Лишь определив фонемы данного языка (на основании противопоставления их в составе различных значимых единиц в тождественных фонетических условиях), их фонетическое поведение в различных фонетических условиях и условия противопоставления и непротивопос-тавления различных фонем, мы сможем из всей массы экспериментально установленных признаков отобрать те, которые для данного языка являются дифференциальными» [12, с. 479]. Сказанное в полной мере применимо и к анализу интонации.

Приведенный список дифференторов совсем не означает, что для каждой интонационной единицы используются все дифферен-торы. Выбор дифференторов зависит, в первую очередь, от восприятия интонации носителями языка, но при этом нельзя забывать, что те или иные интонационные различия существуют в речи объективно – дифференциальные признаки заложены в интонационной системе языка.

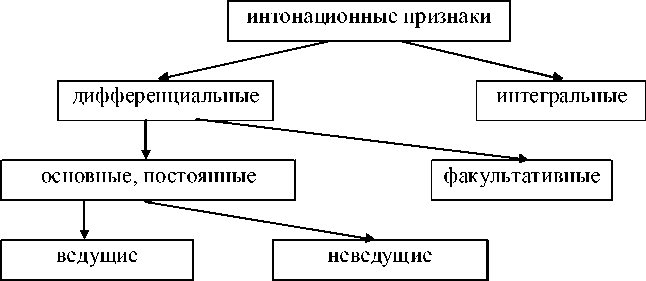

Интонационный инвариант выводится нами на основе анализа интонационных реализаций, возникших как результат взаимодействия интонации с различным типами акцентно-мелодических структур (ритмических структур), что дает возможность определить основные дифференциальные признаки, релевантность которых проявляется во всех типах акцентно-мелодических структур, и факультативные, релеван- тность которых варьируется в зависимости от типа акцентно-мелодической структуры. Среди основных дифференциальных признаков предлагается выделить ведущий, который является релевантным для всех типов акцентно-мелодических структур и детерминирует другие, неведущие признаки. Ведущий дифференциальный признак выполняет как интегрирующую функцию, позволяющую объединить различные интонационные варианты и вариации в один инвариант, так и дифференцирующую функцию, позволяющую отличить одну ИЕ от другой. Дифференциальные признаки противопоставляются интегральным признакам.

Соотношение различных типов интонационных признаков можно представить в виде следующей условной схемы (см. рисунок).

К дальнейшему анализу интонационных единиц вполне применима предложенная С.В. Кодзасовым концепция параметрической организации дифференциальных признаков [10]. Различая признаки и параметры, С.В. Кодза-сов под признаками понимает символические, абстрактные сущности, используемые на высшем уровне фонетического поведения, а под параметрами – конкретные субстанциальные сущности, используемые на более низких уровнях фонетического поведения (моторные, артикуляторные, акустические, перцептивные и др.) . Признак нетождествен инвариантному параметру, и при восприятии отождествление параметра неравнозначно отождествлению признака. «Существующие универсальные инвентари – это фактически наборы ярлыков для семейства признаков, выделенных тем или иным способом на универсальном множестве индивидуальных признаков» [там же, с. 105].

Согласно традиционной фонологии, система дифференциальных признаков строится по принципу бинарного противопоставления интонационных единиц. В то же время при выделении интонационной оппозиции не принимается во внимание интонологическая информация как лингвистического (степень прагматического воздействия, стилистическая дифференциация, эмоциональная насыщенность и др.), так и экстралингвистического плана (пол, возраст, социальная принадлежность, территориальная дифференциация, степень образованности и др.).

Вот почему характерное для первоначального развития фонологии и интонологии строгое противопоставление, стратификация дифференциальных и интегральных признаков, реализующихся в рамках ИЕ, достаточно условно. Это наглядно доказывают и эксперименты с машинным моделированием единиц речи, в результате которых «остается неясным, какие признаки являются фонематичными, а какие избыточны в плане классической фонематики, но существенны фонетически, поскольку они вводят данную реализацию речевой единицы в орфоэпическую норму национальной языковой системы» [25, с. 15]. Любой дифференциальный признак в реальной речи на живом конкретном языке реализуется в рамках произносительной нормы с определенным коммуникативным заданием, модальной, эмоциональной окраской, стилистической принадлежностью фразы. Интонационные признаки бифункциональны: «они формируют ту или иную интонацию (коммуникативную, модальную, эмоциональную, стилистическую) и одновременно обеспечивают ее

Стратификация интонационных признаков

фонетически нормативную приемлемость в данном языке» [26, с. 31].

Структурная иерархия признаков сложна, неоднозначна, двунаправленна, поскольку «иерархически старшие характеристики (интонации) правят младшими – слоговыми тонами, словесными ударениями, исходными сегментами… модифицируют их, вплетают свои параметры в их структуру. Но и младшие не остаются в долгу: они оставляют свои глубокие отметины в структуре старших» [там же, с. 32].

Интонационные дифференциальные признаки имеют свою специфику, сложность их выделения и описания обусловлена рядом причин:

-

1) интонация наиболее тесно (непосредственно) соотносится с планом содержания, то есть манифестирует определенные языковые значения;

-

2) интонация по своей природе синкретична и ее границы не могут быть однозначно соотнесены с линейными сегментными единицами;

-

3) в интонации допускается широкий спектр переходных вариантов и оттенков, так как интонация непосредственно связана с выражением смысла высказывания, текста, конситуации. О размытости границы перехода между близкими по смыслу единицами пишет В.И. Петрянкина: «В силу того, что интонационная единица есть смыслоразличительная единица и одновременно некая модель звучания, переход от одной единицы к другой по сути дела есть переход от одного значения к другому. Эти переходы представляют собой не резко ограниченные границы, а полосы постепенных переходов» [23, с. 23]. Данный интонологический феномен обусловлен прежде всего абстрактностью и размытостью выраженных грамматических значений, на что указывает, характеризуя основные свойства грамматических значений, И.А. Мельчук [14, с. 7];

-

4) в интонологии нет четкого противопоставления между дифференциальными и интегральными признаками, так как интонационный признак, существенный в одной оппозиции, может оказаться нерелевантным в другой оппозиции;

-

5) в интонологии возможна «перекодировка», реинтерпретация дифференциальных

признаков в изолированной позиции, в контекстуально сильной и в контекстуально слабой позиции.

Прагматический аспект интонационного знака еще мало изучен, но дедуктивно можно смело утверждать, что интонация в языках, подобных русскому, играет одну из ведущих ролей в прагматическом воздействии на слушателя в устной речи. В сферу прагматического исследования интонации Т.М. Николаева включает: 1) изучение собственно языкового контакта; 2) иллокутивный компонент; 3) описание тех языковых феноменов, которые служат средством связи с действительностью; 4) языковые средства, осуществляющие «указание на действительность»: личные и указательные местоимения, модальные операторы, показатели времени, вероятности, контекстной многозначности; 5) аморфную группу «латентных» категорий [16, c. 43–44]. Проблема прагматики интонационных знаков тесно связана с акцентным выделением в высказывании и тексте [16], в аспекте реализации коммуникативно-модальной функции интонации [9; 23]; в аспекте взаимодействия интонации и частиц (например, разве , неужели в русском языке [22]), интонации и побудительных лексико-грамматических конструкций в русском языке [3]. Некоторые исследователи тесно связывают прагматический аспект интонации (в частности, его модальные значения) с выражением эмоций [1; 36]. В некоторых работах расширяется круг субъективно-модальных значений интонации в русском языке: в него включаются такие значения, как мягкость, спокойствие, отсутствие настойчивости, категоричности, делающие речь апел-лятивной, вежливой [21, с. 7].

Опираясь на проведенное исследование, мы пришли к следующим выводам:

-

1. Интонация представляет собой автономную систему, являющуюся частью языкового целого и отражающую единство языка во всей его целостности.

-

2. Интонация является двусторонним феноменом, имеющим план содержания и план выражения.

-

3. Место интонационного знака в системе языка определяется, прежде всего, по его функциональному характеру, по способности обес-

- печить процесс передачи и понимания смысловой информации, то есть осуществить коммуникацию в широком смысле этого слова.

-

4. Существенными свойствами интонационного знака являются: его сложный характер; одновременное выражение различных функций в речевом потоке; иерархический характер значения; высокая степень абстракции и размытость значений.

Список литературы Семиотическая сущность интонации

- Балли, Ш. Общая лингвистика и проблемы французского языка/Ш. Балли. -М.: Изд-во иностр. лит., 1955. -416 с.

- Болинджер, Д. Интонация как универсалия/Д. Болинджер//Принципы типологического анализа языков различного строя. -М.: Наука, 1972. -С. 214-230.

- Гарцов, А. Д. Интонация побудительной речи/А. Д. Гарцов. -М.: Изд-во РУДН, 1997. -53 с.

- Григорова, З. Л. Интонация вопросительных предложений в современном китайском языке (экспериментально-фонетическое исследование): дис. … канд. филол. наук: 10.02.22/Григорова Зарема Люшировна. -М., 1968. -168 с.

- Зиндер, Л. Р. Общая фонетика/Л. Р. Зиндер. -М.: Высш., шк., 1979. -312 с.

- Касевич, В. Б. Анкета «Об основах теории интонации»/В. Б. Касевич//Проблемы фонетики. -М.: Изд-во РАН, 1993. -С. 54-60.

- Касевич, В. Б. Ударение и тон в языке и речевой деятельности/В. Б. Касевич, Е. М. Шабельникова, В. В. Рыбин. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. -244 с.

- Касевич, В. Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкознания/В. Б. Касевич. -М.: Наука, 1983. -295 с.

- Ковалев, Ю. В. Интонация коммуникативно-модальных разновидностей общего вопроса в русском языке: дис. … канд. филол. наук: 10.02.01/Ковалев Юрий Владимирович. -М., 1980. -244 с.

- Кодзасов, С. В. Комбинаторная модель фразовой просодии/С. В. Кодзасов//Просодический строй русской речи. -М.: Изд-во РАН, 1996. -С. 85-123.

- Кодзасов, С. В. Об универсальном наборе фонетических признаков/С. В. Кодзасов//Экспериментальные исследования в психолингвистике. -М.: Ин-т языковедения, 1982. -С. 94-108.

- Кузнецов, П. С. Об основных положениях фонологии/П. С. Кузнецов//Реформатский, А. А. Из истории отечественной фонологии/А. А. Реформатский. -М.: Наука, 1970. -С. 470-480.

- Леонтьева (Торсуева), И. Г. Функциональная теория интонации: дис. … д-ра филол. наук: 10.02.19/Леонтьева (Торсуева) Ирина Георгиевна. -М., 1975. -354 с.

- Мельчук, И. А. Курс общей морфологии. Т. 2, ч. 2. Морфологические значения/И. А. Мельчук. -М.; Вена: Яз. рус. культуры: Вен. славист. альм., 1998. -543 с.

- Метлюк, А. А. Взаимодействие просодических систем в речи билингва/А. А. Метлюк. -Минск: Высш. шк., 1986. -112 с.

- Николаева, Т. М. Ответы на анкету «Об основах теории интонации»/Т. М. Николаева//Проблемы фонетики. -М.: Изд-во РАН, 1995. -С. 190-192.

- Николаева, Т. М. Семантика акцентного выделения/Т. М. Николаева. -М.: Наука, 1982. -103 с.

- Новиков, Л. А. Семантика русского языка/Л. А. Новиков. -М.: Высш. шк., 1982. -269 с.

- Новикова, Н. С. Ядро системы русских интонем и проблема безопасности в интонологии/Н. С. Новикова//Просодия текста. -М.: МГПИИЯ, 1982. -С. 47-49.

- Норк, О. А. К вопросу о фонологической функции интонации/О. А. Норк, К. Г. Крушельницкая//Тезисы докладов межвузовской конференции «Синтаксис и интонация». -М.: МГПИИЯ, 1962. -С. 12-14.

- Пак Кын, У. Интонационные корреляты средств речевого контакта в русском языке: дис. … канд. филол. наук: 10.02.01/Пак Кын У. -М., 1997. -199 с.

- Панова, М. Н. Интонационные модификации с частицами «разве» и «неужели» в русском языке: дис. … канд. филол. наук: 10.02.01/Панова Марина Николаевна. -М., 1981. -233 с.

- Петрянкина, В. И. Функционально-семантический анализ интонации/В. И. Петрянкина. -М.: УДН, 1988. -191 с.

- Потапова, Р. К. Речь: коммуникация, информация, кибернетика/Р. К. Потапова. -М.: Радио и связь, 1997. -528 с.

- Румянцев, М. К. Машинное моделирование речи (на материале китайского языка)/М. К. Румянцев. -М.: Изд-во МГУ, 1990. -270 с.

- Румянцев, М. К. Фонетика и фонология сегментных и просодических единиц: проблема стратификации признаков/М. К. Румянцев//Международная конференция по языкам Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Западной Африки. -М.: ИСАА, 1999. -С. 29-33.

- Румянцев, М. К. Эмоциональные интонации в языках разной типологии/М. К. Румянцев//Международная конференция по языкам Дальнего Востока, Юго-Вост. Азии и Западной Африки. -М.: ИСАА, 1997. -С. 29-33.

- Светозарова, Н. Д. Интонационная система русского языка/Н. Д. Светозарова. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. -174 с.

- Светозарова, Н. Д. Ответы на анкету «Об основах теории интонации»/Н. Д. Светозарова//Проблемы фонетики. -М.: Изд-во РАН, 1995. -С. 193-196.

- Степанов, Ю. С. Имена. Предикаты. Предложения. Семиологическая грамматика/Ю. С. Степанов. -М.: Наука, 1981. -359 с.

- Степанов, Ю. С. Основы общего языкознания/Ю. С. Степанов. -М.: Просвещение, 1975. -311 с.

- Торсуева, И. Г. Интонация и смысл высказывания/И. Г. Торсуева. -М.: Наука, 1979. -111 с.

- Трубецкой, Н. С. Основы фонологии/Н. С. Трубецкой. -М.: Аспект Пресс, 2000. -352 с.

- Хромов, С. С. Интонация в системе языка и проблемы методического прогнозирования/С. С. Хромов. -М.: Изд-во РУДН, 2000. -235 с.

- Хромов, С. С. Системное описание интонации в лингводидактических целях: на основе экспериментально-фонетического исследования: дис. … д-ра филол. наук: 10.02.20: 13.00.02/Хромов Сергей Сергеевич. -М., 2000. -384 с.

- Шахматов, А. А. Синтаксис русского языка/А. А. Шахматов. -Л.: Учпедгиз, 1941. -620 с.