Серебристые мышьяковые покрытия на изделиях майкопской культуры (по данным лабораторного моделирования)

Автор: Равич И.Г., Рындина Н.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Актуальные проблемы и новые материалы

Статья в выпуске: 237, 2015 года.

Бесплатный доступ

В данной работе рассмотрены причины образования на поверхности ряда кинжалов майкопской культуры, изготовленных из сплавов медь - мышьяк, серебристых «покрытий». С помощью методов металлографии и сканирующей электронной микроскопии определены особенности их микроструктуры и состава. Проведено сравнение с образцами, полученными при лабораторном моделировании высказано предположение, что покрытие могло быть получено с помощью использования технологии, вызывающей искусственную коррозию. Все изученные кинжалы обнаружены в элитных погребениях. Серебро в раннем бронзовом веке уступало по ценности только золоту. Серебряные изделия стали символом высокого социального статуса их владельцев, что породило стремление получать дешевые имитации серебра при изготовлении кинжалов, специально предназначенных для погребального обряда.

Майкопские кинжалы, мышьяковые серебристые покрытия, лабораторное моделирование, обратная ликвация, коррозия, элитные погребения

Короткий адрес: https://sciup.org/14328144

IDR: 14328144

Текст научной статьи Серебристые мышьяковые покрытия на изделиях майкопской культуры (по данным лабораторного моделирования)

В 2014 г. археологи отмечали 100-летний юбилей Б. А. Колчина – основателя нового научного направления, связанного с изучением археологических находок с помощью методов естественных наук. В применении к металлургии и металлообработке, как отмечал Б. А. Колчин, составной частью исследований с помощью естественнонаучных методов является физическое моделирование какого-либо процесса ( Колчин , 1965. С. 18). В основе его лежит сопоставление состава и структуры археологических объектов и аналогичных показателей, полученных в конкретном режиме опыта, что дает возможность «реконструировать древний процесс, дополнив его фактами, которые археолог не может получить в поле и в камеральной лаборатории» ( Колчин, Круг , 1965. С. 196).

Проблема изучения находок из мышьяковой бронзы и реконструкции технологий их получения связана, в первую очередь, с исследованием на модельных образцах физико-технологических свойств этих сплавов, поскольку в современных справочниках такие сведения отсутствуют. Подобные исследования были проведены нами ранее и представлены в ряде публикаций (Рындина, Равич, 1999; Рындина и др., 2008; Равич, Рындина, 2013). В данной работе с помощью моделирования мы провели анализ причин образования на поверхности изделий, полученных из мышьяковых бронз, слоя серебристого цвета (далее для краткости изложения мы условно называем этот слой «покрытие»). Условия его формирования до сих пор являются предметом дискуссии. Некоторые эксперименты, связанные с проблемой серебристых покрытий, были ранее опубликованы в виде тезисов (Равич и др., 2001; Ravich, Shemakhanskaya, 2005). В связи с тем что за последние годы круг исследованных нами находок расширился, а полученные ранее данные были представлены лишь в кратком виде, в настоящей статье мы решили изложить их в полном объеме, дополнив новыми экспериментами.

Обзор литературы

Находки из мышьяковой бронзы с серебристым покрытием относятся преимущественно к IV–III тыс. до н. э. и отличаются широкой территорией распространения – от Европы до Ближнего Востока. Их местонахождение будет подробно рассмотрено ниже. Наиболее полный обзор характерных признаков микроструктуры и состава находок с серебристыми покрытиями приведен в публикации Н. Микса ( Meeks , 1993), который разделяет их на два типа. В изделиях типа 1 покрытие отделено четкой границей от нижележащего металла. Подобное покрытие обнаружено на фигурках быков, найденных при раскопках богатых погребений в Хорозтепе в Северной Анатолии, датируемых последними столетиями III тыс. до н. э. ( Özgüç, Akok , 1957). Боковые плоскости и задняя поверхность находок отличались серебристым цветом. К. С. Смит, исследовавший одну из фигурок ( Smith , 1973), установил, что в состав серебристой поверхности входит соединение домейкит (Сu3As), а нижележащий металл содержит 0,001 % мышьяка. К. С. Смит предположил, что для создания областей с серебристой поверхностью предварительно отлитые фигурки быков покрывали пастой, содержавшей соединения мышьяка, что создавало серебристый слой, отделенный четкой границей от нижележащего металла. Проведенный им эксперимент был успешным частично, так как на поверхности образовались лишь отдельные кристаллы домейкита. Несколько фигурок быков из Хорозтепе позже были исследованы сотрудником Американского института консервации А. Билом, установившим, что они отлиты из четырех или пяти частей. Задняя часть и боковины одного из изделий изготовлены из мышьяковой бронзы, а передние ноги – из оловянно-свинцовой бронзы. Рентгеновский анализ боковых поверхностей выявил присутствие мышьяковых фаз – домейкита (Сu3As) и алгодонита (Cu6As). Результаты работы А. Била, изложенные в частном письме Д. Скотту, приведены в монографии последнего ( Scott , 2002. Р. 327). По мнению Д. Скотта, образование серебристого слоя обусловлено обратной ликвацией, поскольку изделия получены с помощью литья.

При обратной ликвации серебристое покрытие также отделено от основного металла четкой границей. Обратная ликвация проявляется в литых сплавах системы медь – мышьяк при кристаллизации. В процессе охлаждения расплава богатая мышьяком фаза мигрирует к поверхности отливки, в результате чего образуется слой серебристого цвета ( Rovira, Gomes , 2003. Р. 193).

К типу 2 относятся покрытия, в которых поверхностный серебристый слой не отделен от нижележащих областей четкой границей, а от него в глубь металла распространяются характерные узкие полосы. Этот тип покрытия характерен для ряда металлов майкопской культуры (рис. 1; 2, 2, 3 ). Такого рода поверхностный слой, толщина которого может меняться от нескольких до десятков и даже сотен микрон, и отходящие от него струи имеют голубой цвет (цв. рис. 3, 1 : с. 328). Эвтектического строения в поверхностном слое не наблюдается. Исследованию изделий с покрытиями второго типа посвящен ряд публикаций. П. Бадд ( Budd , 1991. Р. 101–105) фиксировал их на двух кинжалах и двух топорах, датируемых серединой IV тыс. до н. э., обнаруженных на поселении Мондзее в Австрии. Исследование показало, что покрытие содержит 28 % мышьяка, т. е. представляет собой интерметаллическое соединение Cu3As (γ-фаза, или минерал домейкит). Серебристые покрытия с микроструктурой второго типа обнаружены также на 7 кинжалах, происходящих из поселений периода энеолита в Испании ( Ro-vira, Gomes , 2003. Р. 108, 110, 112, 114). Наиболее детальному исследованию подвергся кинжал из Лос-Мильярес, концентрация мышьяка в котором составляла 5%. В покрытии толщиной 8 микрон она достигала 29,6 %, т. е. его состав соответствовал соединению Cu3As.

Н. В. Рындина и Л. В. Конькова зафиксировали микроструктуры второго типа на кинжалах усатовского варианта позднего Триполья, найденных в курганах под Одессой ( Рындина, Конькова , 1982. С. 34, 35). Они датируются концом IV – началом III тыс. до н. э. (здесь и далее приводятся калиброванные даты). Рентгеноструктурный анализ кинжалов также выявил присутствие γ-фазы Cu3As. Покрытия типа 2 обнаружены на некоторых мечах и кинжалах из могильников раннего бронзового века в Кемперле во Франции ( Briard, Мohen , 1974), а также на серии палестинских кинжалов и мечей конца III – начала II тыс. до н. э. ( Shalev , 1988). Рассматриваемый тип покрытия был отмечен на головке булавки из катакомбного погребения Раевского городища на Северном Кавказе. Точная датировка погребения затруднена из-за небольшого количества и оригинальности инвентаря ( Гей и др. , 2004).

Исследователи изделий с мышьяковыми «покрытиями» второго типа ( Budd , 1991. Р. 101–105; Rovira, Gomes , 2003. Р. 108, 110, 112, 114; Ravich, Shemakhan-skaya , 2005; и др.) отмечают, что большинство находок отличает общая технология изготовления, связанная с ковкой (или циклами ковки) литой заготовки и ее последующим отжигом при температуре выше 600 ºС ( Budd , 1992. Р. 10). Заключительной операцией обработки этих изделий являлась холодная ковка.

Несмотря на общие признаки микроструктуры и одинаковый состав серебристого слоя, различные исследователи трактуют условия его получения по-разному. По мнению П. Бадда ( Budd , 1991. Р. 105), домейкит имеет естественное происхождение, а форма и распределение фазы свидетельствуют о ее выделении в процессе распада пересыщенного твердого раствора мышьяка в меди, который

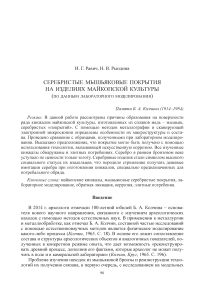

Рис. 1. Кинжалы с серебристыми мышьяковыми покрытиями из погребений майкопской культуры. Секущими показано место изготовления шлифов

1, 5 – урочище Клады, к. 31, п. 5; 2 – Чегем 2, к. 21, п. 5; 3 – Иноземцево, к. 1; 4, 8, 9 – Новосвободная, к. 1, камера 1; 6 – Кишпек 2, к. 3, п. 2; 7 – Кишпек 2, к. 2, п. 7

происходит из-за длительного пребывания изделий в захоронении (естественное старение).

-

Н. Микс ( Meeks , 1993. Р. 270, 271) предлагает следующее объяснение причин появления серебристого слоя типа 2 на кинжале из Лос-Мильярес, содержавшем 6,47 % мышьяка. По его мнению, в литой заготовке кинжала из-за высокого содержания мышьяка возникла обратная ликвация, и на поверхности появилась

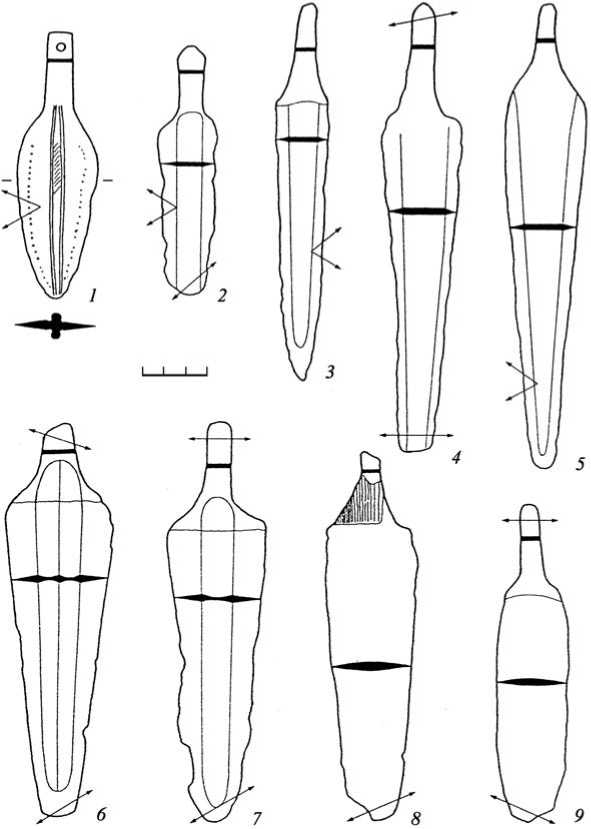

Рис. 2. Микроструктуры майкопских кинжалов с мышьяковыми покрытиями (1, 4 – Ч 500, сильное травление; 2, 3 – Ч 450, слабое травление).

1, 2 – урочище Клады, к. 31, п. 5 ( 1 – поблизости от лезвия; 2 – поперечное сечение лезвийной кромки); 3, 4 – Кишпек 2, к. 3, п. 2 ( 3 – продольное сечение острия кинжала; 4 – поперечное сечение черенка)

мелкодисперсная серебристая эвтектика. Ковка кинжальной заготовки и последующий высокотемпературный отжиг привели к частичному растворению эвтектики, возникновению пересыщенного твердого раствора и его естественному старению в процессе пребывания изделия в захоронении, и в результате – к образованию внутренних полос γ-фазы и ее выделению на границах зерен.

По мнению Н. Микса (Meeks, 1993. Р. 270, 271), мы едва ли узнаем, могли ли древние мастера владеть секретом получения обратной ликвации, но показательно, что ее проявления связаны с такими важными изделиями, как кинжалы. С. Ровира и П. Гомес, исследовавшие испанские кинжалы (Rovira, Gomes, 2003. Р. 108, 110, 112, 114), не исключают, что коррозионный процесс, связан- ный с длительным пребыванием изделия в захоронении, мог явиться причиной появления мышьякового покрытия, однако, по их мнению, это маловероятно.

Публикации, посвященные коррозионному поведению сплавов медь – мышьяк, подтверждают возможность образования при коррозии γ-фазы ( Smith , 1973. Р. 100; Zwicker , 1990. Р. 14). По мнению П. Нортовера ( Northover , 1998. Р. 117), медно-мышьяковые сплавы отличаются собственным поведением при коррозии: интерметаллическая фаза Cu3As может выделяться в этих изделиях и на поверхности, и в виде межкристаллитной коррозии.

Анализ приведенных выше данных показывает, что причины возникновения на поверхности изделий мышьякового «покрытия» типа 2 до сих пор не исследованы в полной мере. Это связано с тем, что нет прямых опытов, в которых было бы проведено сравнение микроструктур древних находок и образцов, полученных при моделировании. Отсутствуют эксперименты, показывающие, как после ковки и отжига по режимам, которые могли использовать древние мастера, происходит изменение микроструктуры ликвационного покрытия или протекает процесс коррозии. Проведение подобных экспериментов, сопоставление микроструктур майкопских находок с показателями модельных образцов являлось целью данной работы.

Методы исследования

Состав изделий определяли методом эмиссионного спектрального анализа и сканирующей электронной микроскопии, позволившей также охарактеризовать строение и состав отдельных фаз сплава. В этих исследованиях использовали микроскоп Camebax, работу на котором осуществлял аналитик кафедры геологии МГУ И. А. Брызгалов. Микроструктуру изучали с помощью метода металлографии, травление шлифов проводили следующими реактивами: CuCl2 – 5 г, Н2О – 120 мл, аммиак добавляли по каплям до получения синего цвета раствора; K2Cr2O7 – 2 г, Н2SO4 – 8 мл, Н2О – 100 мл, раствор NaCl (насыщ.) – 4 мл.

Для изучения изменения микроструктуры ликвационного покрытия кинжалов после их деформации и отжига мы использовали образцы, полученные Н. В. Рындиной и Л. В. Коньковой (1982. С. 34, 35) в процессе экспериментальных плавок. Для определения пластичности покрытия и возможности подвергать кинжалы с обратной ликвацией ковке образцы в виде кубиков размерами 5 × 5 × 5 мм со слоем ликвационного покрытия на поверхности ковали вхолодную с высокой степенью обжатия. Далее их отжигали при температуре 600 ºС в течение 10 мин., чтобы изучить характер изменения покрытия после нагрева. Мы не использовали более высоких температур отжига, так как температура начала плавления экспериментального сплава с 10 % мышьяка составляла 685 ºС из-за присутствия в его структуре большого количества эвтектики. Далее образец вновь ковали вхолодную со степенью обжатия 40 %. На полученных образцах изучали изменение микроструктуры после различных обработок. Шлифы анализировали только с поверхности, так как ликвационное покрытие имело очень малую толщину, что не давало возможности исследовать его микроструктуру в сечении.

Следующим этапом работы было изучение поведения мышьяковых бронз при испытаниях на коррозию. Опыты по моделированию процесса коррозии были кратко описаны ранее ( Равич и др. , 2001; Ravich, Shemakhanskaya , 2005). Напомним, что для получения структур, близких к древним, мы использовали сплав, содержавший 4 % мышьяка. Образец этого сплава в виде литого цилиндра высотой 7 мм и диаметром 5 мм ковали вхолодную со степенью деформации 80 % и отжигали при температурах 500, 600, 700 и 750 ºС в течение 15 мин. После отжига при 750 ºС сплав отличался гомогенизированной крупнозернистой микроструктурой, схожей с древней. Затем его вновь подвергали ковке с невысокой степенью обжатия и помещали в открытый бюкс, наполненный влажным речным песком, смешанным с поваренной солью. Изменение микроструктуры образца фиксировали в течение от нескольких месяцев до полугода.

Результаты исследования майкопских кинжалов в свете итогов моделирования

Нами было проведено металлографическое исследование 15 кинжалов майкопской культуры с обогащенным мышьяком поверхностным слоем. Все они относились к позднему новосвободненскому этапу майкопской культуры, причем 9 из этой серии связаны непосредственно с курганами ст. Новосвободной (урочище Клады). Все кинжалы были изготовлены из двойного сплава медь – мышьяк, содержание мышьяка в котором колебалось от 4 до 8 % (табл. 1). В типологическом отношении кинжалы с покрытием неоднородны (рис. 1). Все они имеют выделенный черенок, узкий, заостренный на конце или слегка скругленный клинок, но оформления поверхности клинка различны. Несмотря на типологические различия, микроструктура всех кинжалов отличалась единообразием. Ее характеризуют следующие признаки: 1) наличие крупных рекристаллизованных зерен (диаметром 0,06–0,2 мм) с двойниками отжига и полосами скольжения (рис. 2, 4 ); 2) вытянутость рекристаллизованных зерен в направлении деформации поблизости от лезвийной кромки (рис. 2, 1 ); 3) отсутствие или лишь слабые следы типичных для литья остаточных дендритов; 4) присутствие на границах зерен прослоек голубой фазы (рис. 2, 1, 4 ); 5) наличие на поверхности изделий серебристого слоя толщиной от 5 до 30 микрон (рис. 2, 2, 3 ).

По результатам металлографического исследования можно заключить, что в процессе изготовления кинжалов их литая заготовка подвергалась ковке (или циклам ковки), а окончательными операциями обработки являлись отжиг при температуре 750 ºС и завершающая холодная ковка. Отжиг привел к гомогенизации сплава и исчезновению дендритной ликвации, вследствие ковки в зернах возникли полосы скольжения.

Исследование с помощью сканирующей электронной микроскопии показало, что серебристая фаза на поверхности кинжалов, так же как голубые прослойки по границам зерен, представлена соединением Cu3As (γ-фаза). Более детальный анализ микроструктуры кинжалов выявил следующие особенности. Поверхност-

Таблица 1. Химико-технологические особенности майкопских кинжалов с серебристыми покрытиями и социальное ранжирование связанных с ними погребений

|

Памятник |

Индексы |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

Иноземцево, к. |

1 |

5,2 % |

+ |

СЭ |

|

Клады, к. 31, п. 5 |

3 |

5,1–5,9 % |

+ |

СЭ |

|

Новосвободная, к. 1, камера 1 |

8 |

5,0–8,1 % |

+ |

СЭ |

|

Чегем 2, к. 21, п. 5 |

1 |

4,0 % |

+ |

Э |

|

Кишпек 2, к. 2, п. 7 |

1 |

4,1 % |

+ |

Э |

|

Кишпек 2, к. 3, п. 2 |

1 |

6,9 % |

+ |

Э |

Индексы : 1 – количество кинжалов; 2 – концентрация мышьяка в их сплавах; 3 – наличие гомогенизации в структуре; 4 – социальный ранг погребенных: СЭ – суперэлитный, Э – элитный (по С. Н. Кореневскому)

ный слой изделий состоит из двух зон: внутренней, в виде узкой голубой зоны гамма-фазы с отходящими от нее голубыми струями, и внешней, содержащей продукты коррозии меди – закись меди и зеленые медные соли. В области с высокой деформацией (на лезвиях кинжалов) голубые струи γ-фазы распространялись в виде параллельных полос, расположенных вдоль границ деформированных полиэдров или пересекающих эти полиэдры (цв. рис. 3, 1 ). В областях с малой деформацией (в частности, на черенке кинжалов) голубые соединения были заметны на границах и внутри полиэдров, где возникали участки с причудливыми очертаниями (цв. рис. 3, 2–4 ).

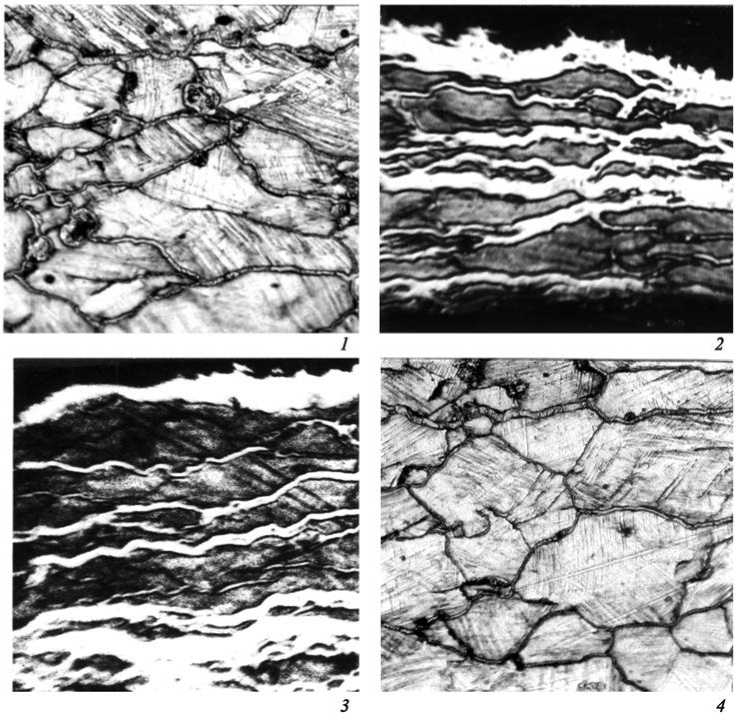

Перейдем к итогам моделирования. Начнем с опытов, связанных с изучением ликвационного покрытия. Серебристое ликвационное покрытие, полученное в ходе экспериментальных плавок, состояло из участков гамма-фазы, расположенных среди включений эвтектики (α + γ). После холодной ковки в гамма-фазе и в эвтектике проявились широкие трещины, свидетельствующие об их хрупкости и, следовательно, исключающие применение холодной ковки с высокой степенью обжатия к лезвиям кинжалов без разрушения покрытия (цв. рис. 4, 1 : с. 328). Последующий отжиг привел к рекристаллизации покрытия и образованию в его структуре крупных кристаллитов; дальнейшая холодная ковка вызвала образование в них полос скольжения и трещин, которые распространялись вдоль границ зерен (цв. рис. 4, 2 ). Подобных следов на поверхности «покрытий» древних изделий мы не наблюдали.

Опыты по моделированию коррозии дали следующие результаты. Выдержка образца в течение месяца во влажном песке привела к выделению на границах зерен голубой интерметаллической фазы, содержание которой заметно возросло после выдержки в течение 6 месяцев. Внутри полиэдров из-за выделения фазы возникли голубые области с причудливыми очертаниями (цв. рис. 4, 3), такие же, как и в древних находках (цв. рис. 3, 4). Во внешней зоне поперечного сечения шлифа они были заметны в виде небольших участков, соответствующих начальной стадии образования гамма-фазы (цв. рис. 4, 4). Исследование с помощью сканирующей электронной микроскопии показало, что голубое соединение на границах и внутри полиэдров содержит 29,5 % мышьяка, т. е., как и в древних изделиях, оно является гамма-фазой.

Совпадение признаков микроструктуры и состава гамма-фазы опытного образца и майкопских кинжалов, а также отсутствие следов отжига и холодной обработки в серебристом покрытии находок дают основание полагать, что покрытие возникло уже после изготовления изделий и причиной его образования является коррозия. Она проявляется в майкопских кинжалах, отличающихся высоким содержанием мышьяка в сплаве (табл. 1) и обработкой, связанной с циклами деформации и высокотемпературным отжигом. Нельзя исключить, что коррозию в древности могли вызывать искусственно, с помощью каких-то специальных технологий, так как проведенные опыты показали, что она развивается в течение сравнительно короткого времени.

О назначении кинжалов с серебристым «покрытием» можно высказать следующие предположения. Согласно литературным данным и нашим наблюдениям, поверхностный серебристый слой в древних кинжалах был тонким, он неизбежно исчез бы при перезаточке лезвий. Кроме того, в кинжалах с серебристым «покрытием» по границам полиэдров располагалась хрупкая гамма-фаза, что делает маловероятным их использование при ударных нагрузках. Поэтому можно думать, что подобные кинжалы не использовали в качестве боевого оружия. Скорее, они относились к парадному оружию или изделиям, специально подготовленным для использования в погребальном обряде.

Рассмотрим эту проблему в более детальной форме применительно к майкопским находкам. Обратимся сначала к характеристике погребений, в которых были обнаружены майкопские кинжалы с «покрытием» (см. табл. 1). Из 15 подобных кинжалов 12 относятся к комплексам «суперэлитарным», по терминологии С. Н. Кореневского (2011. С. 97–99. Табл. 6, 2, 3 ). О повышенной социальной престижности погребенных в этих комплексах свидетельствуют обильные находки золота среди сопровождающего их инвентаря. Уникальный набор погребальных даров присутствовал и в трех других «элитарных» захоронениях с рассматриваемыми кинжалами (табл. 1). В. М. Массон полагал, что представителями элиты в майкопском обществе IV тыс. до н. э. являлись военные вожди или властные лидеры племенной аристократии ( Массон , 1973. С. 103–107).

Однако маркерами высокого социального статуса погребенного часто служили не только изделия из золота, но и предметы из серебра. Достаточно вспомнить находки из знаменитого Майкопского кургана на окраине г. Майкопа в Адыгее, основное захоронение которого принадлежало родо-племенному вождю или жрецу ( Мунчаев , 1994. С. 199). Наряду с золотом в его инвентаре представлено 14 серебряных сосудов, 6 серебряных стержней, на концы двух из которых насажены массивные фигуры быков из серебра, а также множество серебряных украшений ( Кореневский , 2011. С. 96). Уникальная подкурганная гробница, сооруженная для вождя племени или рода, раскопана в окрестностях г. Нальчика ( Чеченов , 1970. С. 109). В богатейшем наборе находок присутствуют серебряные шило и двулезвийный кинжал. Верхняя часть последнего окольцована золотой пластиной (Там же. С. 119, 120. Рис. 11, 7 ; 1973. С. 67. Табл. 3).

Совершенно очевидно, что оба изделия не использовались в быту, а были сделаны специально для помещения в элитное погребение.

Представляется уместным привести примеры использования серебра в элитных захоронениях Восточной Анатолии, культурная близость которой к Северному Кавказу в эпоху ранней бронзы неоднократно подчеркивалась исследователями. Так, в слое В телля Коруджутепе открыты два рядом расположенных погребения – женское и мужское. Оба, по мнению авторов раскопок, принадлежат людям высокого социального ранга. В женском – среди погребальных даров преобладают украшения из серебра: диадема, браслеты, височные кольца, ожерелья из бус. В мужском захоронении кроме гематитовой булавы и бронзовых кинжалов также представлены серебряные браслеты. Оба комплекса датируются началом IV тыс. до н. э. (Korucutepe…, 1975. Р. 121).

Выразительным примером высокой ценности серебра служат находки из так называемой царской гробницы, обнаруженной в каменном склепе на западной окраине поселения Арслантепе (слой VI В). В склепе был захоронен выдающийся персонаж с богатыми предметами из металла: оружием, орудиями и украшениями из меди, мышьяковой бронзы, золота и серебра. Но количественно преобладали предметы из серебра и редкого сплава серебра с медью (30 находок), среди которых выделялся кинжал, имевший яркий серебристый цвет ( Hauptmann, Palmieri , 2000. Р. 77; Рындина , 2005. С. 133). По мнению автора раскопок, слой VI В и связанная с ним гробница синхронны Амуку G в Сирии, а в Месопотамии синхронизируются с эпохой Джемдет Наср и периодом ранних династий ( Palmieri et al. , 1998. Р. 39–43).

Подведем итоги сделанным наблюдениям. Формирование слоя элиты было одним из решающих моментов в процессе эволюции сложных общественных структур раннего бронзового века на территории Передней Азии и Кавказа. Археологическим отражением этого процесса служит распространение парадных украшений и оружия из золота и серебра, которые часто помещались в погребения, а иногда и специально для них изготавливались. Серебро уже в раннем бронзовом веке уступало по ценности только золоту ( La Niece , 1990. Р. 102). Высоко ценившийся материал стал символом социального статуса, и именно это породило стремление мастеров получать более дешевые имитации. Чтобы создать иллюзию серебрения, они прибегали к помощи различных приемов, среди которых наиболее популярным было покрытие бронзовых предметов мышьяком. Это достигалось с помощью обратной ликвации медно-мышьякового сплава при литье заготовки изделия и, возможно, с помощью искусственно вызванной коррозии готовой отливки. Освоение методов получения серебристой пленки, прослеженной на поверхности майкопских кинжалов, еще раз показывает феноменальные достижения северокавказских мастеров раннего бронзового века в области металлопроизводства. Они занимались изготовлением не только предметов вооружения, но и кинжалов с осветленной серебристой поверхностью, специально предназначенных для погребального обряда.

Список литературы Серебристые мышьяковые покрытия на изделиях майкопской культуры (по данным лабораторного моделирования)

- Гей А.Н., Малышев А.А., Равич И.Г., 2004. К вопросу о распространении традиций степного погребального обряда в предгорьях Северо-Западного Кавказа в эпоху средней бронзы//OPUS. Междисциплинарные исследования в археологии/Отв. ред. М.Б. Медникова. Вып. 3. М.: ИА РАН. С. 214-233.

- Колчин Б.А., 1965. Археология и естественные науки//Археология и естественные науки/Отв. ред. В.В. Седов. М.: Наука. С. 7-26.

- Колчин Б.А., Круг О.Ю., 1965. Физическое моделирование сыродутного процесса производства железа//Археология и естественные науки/Отв. ред. В.В. Седов. М.: Наука. С. 196-215.

- Кореневский С.Н., 2011. Древнейший металл Предкавказья. М.: Таус. 335 с.

- Массон В.М., 1973. Древние гробницы вождей на Кавказе (некоторые аспекты социологической интерпретации)//Кавказ и Восточная Европа в древности/Отв. ред. Р.М. Мунчаев, В.И. Марковин. М.: Наука. С.102-112.

- Мунчаев Р.М., 1994. Майкопская культура//Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ранняя и средняя бронза Кавказа/Отв. ред. К.X. Кушнарева, В.И. Марковин. М.: Наука. С. 158-225.

- Равич И.Г., Рындина Н.В., 2013. Мышьяково-никелевые бронзы майкопской культуры Северного Кавказа (особенности состава, способов получения, технологии)//КСИА. Вып. 230 С. 84-98.

- Равич И.Г., Рындина Н.В., Шемаханская М.С., 2001. Особенности формирования серебристых поверхностей на археологических объектах из металла//Исследования в реставрации. М.: ГосНИИР. С. 126-129.

- Рындина Н.В., 2005. Возможности металлографии в изучении древних изделий из меди и ее сплавов (эпоха раннего металла)//Археология и естественнонаучные методы/Отв. ред. Е.Н. Черных, В.И. Завьялов. М.: Языки славянской культуры. С. 114-138.

- Рындина Н.В., Конькова Л.В., 1982. О происхождении больших уСАтовских кинжалов//СА. № 2. С. 30-42.

- Рындина Н.В., Равич И.Г., 1999. Древние сплавы медь-мышьяк и проблемы их использования в бронзовом веке Северного Кавказа//Вестник МГУ. Серия 8: История. № 4. С. 77-98.

- Рындина Н.В., Равич И.Г., Быстров С.Н., 2008. О происхождении и свойствах мышьяково-никелевых бронз майкопской культуры Северного Кавказа (ранний бронзовый век)//Археология Кавказа и Ближнего Востока/Отв. ред. Н.Я. Мерперт. М.: Таус. С. 196-219.

- Чеченов И.М., 1970. Гробница эпохи ранней бронзы в г. Нальчике//СА. № 2. С. 109-124.

- Чеченов И.М., 1973. Нальчикская подкурганная гробница. Нальчик: Эльбрус. 67 с.

- Вriard J., Mohen J.P., 1974. Le tumulus de la foret de Camoet a Quimperle, Finistère//Antiquities Nationales. № 6. P. 46-60.

- Budd P., 1991. Metallographie investigation of Eneolithic arsenical copper artefacts from Mondsee, Austria//The Journal of the Historical Metallurgy Society. Vol. 25. № 2. P. 99-108.

- Budd P., 1992. Alloying and metalworking in the Copper Age of Central Europe//Bulletin of the Metal Museum. Vol. 17. P. 3-11.

- Hauptmann A., Palmieri A., 2000. Metal production in the Eastern Mediterranean at the transition of the 4th/3rd millennium: Case studies from Arslantepe//Anatolian metal I/Ed. Ü. Yalçin. Bochum: Deutsches Bergbau Museum. P. 75-82. (Der Anschnitt; Beiheft 13).

- Koruсutepe, 1975. Korucutepe: Final report on the excavations of the universities of Chicago, California and Amsterdam in the Keban reservoir, Eastern Anatolia, 1968-1970/Ed. M.N. van Loon. Oxford; New York; North Holland. Vol. II. 266 p.

- La Niece S., 1990. Silver plating on copper, bronze and brass//The Antiquaries Journal. Vol. LXX. Oxford. P. 102-114.

- Meeks N., 1993. Surface characterization of tinned bronze, high-tin bronze, tinned iron and arsenical bronze//Metal plating and patination. Cultural, technical and historical developments/P. Craddock, S. La Niece (Eds). Oxford: Butterworth-Heinemann. P 267-271.

- Northover P., 1998. Exotic alloys in antiquity//Metallurgica antiqua. In honour of Hans-Gert Bachman and Robert Maddin/T. Rehren, A. Hauptman, J.D. Muhly (Eds). Bochum: Deutsches Bergbau Museum. P 113-121.

- Ôzgüç T., Akok M., 1957. Objects from Horoztepe//Bulletin Turk Tarih Kurumu. № 21. Ankara. P. 211-219.

- Palmieri A., Hauptmann A., Hess K., 1998. Les objects en metal du tombeau monumental d'Arslantepe de 3000 av. J.-C. (Malatya, Turquie)//Revue d'Archeometrie. № 22. Paris. P. 35-48.

- Ravich I.G., Shemakhanskaya M.S., 2005. On the problem on homogenization and corrosion of copper-arsenic alloys//Metallurgy: a touchstone for cross-cultural interaction. An international archaeo-metallurgy conference to celebrate Dr Paul Craddock's contributions to the study of historical metallurgy: Abstracts. London: British Museum. P. 109.

- Rovira S., Gomes P., 2003. Las primeras etapas metalurgicas en la peninsula Iberica. Estudios metalogra-ficos. Madrid: Autoria/A. 216 р.

- Scott D., 2002. Copper and Bronze in Art. Corrosion, colorants, conservation/Ed. A. Molloy. Los Angeles: Getty Publications. 515 p.

- Shalev S., 1988. Redating the «Philistine sword» at the British Museum: a case study in typology//Oxford Journal of Archaeology. Vol. 7. № 3. P. 307-310.

- Smith C.S., 1973. On examination of the arsenic-rich coating on a bronze bull from Horoztepe//Application of science in the examination of works of art/Ed. W.J. Young. Boston: Museum of Fine Arts. P. 96-102.

- Zwicker U., 1990. Archaeometallurgical investigation of the copper and copper alloy production in the area of the Mediterranean Sea (7000-1000 BC)//Bulletin of the Metals Museum. Vol. 15. P. 3-40.