Серозный менингит энтеровирусной этиологии у детей: патогенетические особенности в период эпидемического подъема

Автор: Гасилина Елена Станиславовна, Санталова Галина Владимировна, Борисова Ольга Вячеславовна, Комарова Татьяна Владимировна, Тютюник Людмила Павловна

Рубрика: Экология и здоровье матери и ребенка

Статья в выпуске: 5-2 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования функционального состояния альбумина ликвора и сыворотки крови у 96 детей с серозным энтеровирусным менингитом. Получены данные о снижении показателей функционального состояния альбумина, более значимом, чем спинномозговая жидкость, так как воспалительный процесс сосредоточен в центральной нервной системе. Доказана гипотеза о наличии малого и большого патогенетических кругов при серозном менингите, их взаимосвязи через гематоэнцефалический барьер. Представлены схема и многофакторные математические модели патогенетической роли функционального состояния ликвора и функционального состояния альбумина сыворотки крови при энтеровирусных менингитах у детей по показателям: относительная разность параметров и взвешенные средние.

Серозный менингит энтеровирусный, функциональное состояние, альбумин, цереброспинальная жидкость, сыворотка крови, малый патогенетический круг, большой патогенетический круг

Короткий адрес: https://sciup.org/148101825

IDR: 148101825 | УДК: 616.831.9

Текст научной статьи Серозный менингит энтеровирусной этиологии у детей: патогенетические особенности в период эпидемического подъема

Тютюник Людмила Павловна, аспирантка

Белковый спектр ЦСЖ рекомендуется исследовать для уточнения вирусной или бактериальной природы заболевания, степени тяжести воспалительного процесса в ЦНС, контроля за течением болезни и эффективностью терапии. С этой целью наиболее часто определяют содержание альбумина, обеспечивающего коллоидно-осмотическое давление и транспорт биологически активных веществ [4]. Подобные исследования позволяют оценить клинико-патогенетическое и диагностическое значение ЦСЖ при СМЭЭ, расширить представления о патогенезе заболевания, улучшить диагностику и исходы болезни.

Цель исследования: определить патогенетические особенности СМЭЭ у детей в период эпидемического подъема для оптимизации диагностики и лечения.

Материал и методы. Обследованы 96 пациентов в возрасте от 1-го года до 17 лет, находившимися на стационарном лечении в ММБУ ГБ №5 г.о. Самара (главный врач – к.м.н., доцент С.М. Китайчик), в детском отделении нейроинфекций (зав. отделением – к.м.н., И.Г. Ямщикова) в период с 2006 по 20011 гг. При постановке диагноза (МКБ-10) учитывали методические указания МУ 3.1.1.2130-06 «Энтеровирусные заболевания: клиника, лабораторная диагностика, эпидемиология, профилактика» (утверждены и введены в действие Главным государственным санитарным врачом РФ 09.09.2006). Лабораторное обследование включало: общий анализ крови, общий анализ мочи, спинномозговая пункция с проведением общего анализа ЦСЖ (цитология, биохимия), бактериологическое исследование ликвора. Функциональное состояние альбумина ликвора и сыворотки крови изучали методом флуоресцентных зондов при помощи зонда К-35. Интенсивность флуоресценции зонда К-35 измерялась на флуориметре «АКЛ-01» (Россия, завод им. В.А. Дегтярева, г. Ковров) при длине волны возбуждения 420 нм и длине волны испускания 530 нм. Результаты выражались в единицах концентрации. Общую и эффективную концентрации альбумина (ОКА и ЭКА) определяли, используя набор реактивов «Зонд-Альбумин» (произведено НИМВЦ «Зонд», Россия). Показатели «резерв связывания альбумина» (РСА) и индекс токсичности (ИТ) рассчитывали по формулам: РСА=(ЭКА/ОКА)×100%, ИТ= (ОКА/ЭКА) – 1. Математическую обработку полученных данных проводили на персональном компьютере Pentium-IV с операционной системой Windows-XP. Анализ проводился при помощи современных пакетов статистического анализа STATGRAPHICS Plus for Windows версии 3.0 и STATISTICA for Windows версии 6.5. Для оформления результатов исследований применялись пакеты из системы Microsoft Office и CorelDraw-10. Корреляционный анализ проводился с помощью программы Statistica 5.0. с построением корреляционной матрицы. Системный многофакторный анализ по специально разработанной программе. Весь полученный числовой материал подвергался статистической обработке с заданной надежностью р=95% или уровнем значимости ά=0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. Среди многочисленных функций ликвора важное патогенетическое значение в формировании СМЭЭ имеют нейротрофическая, резорбционная, транспортная и нейроэндокринная, нарушение которых в значительной степени определяют тяжесть и течение болезни. Исследования, касающиеся функционального состояния альбумина сыворотки при различных соматических и инфекционных заболеваниях, показали его способность к поддержанию осмотического давления в сыворотке, связыванию токсических лигандов и транспорту с кровью биологически активных молекул, в частности лекарственных веществ. Поэтому мы использовали изучение функционального состояния альбумина как маркер нарушений функций спинномозговой жидкости у детей с энтерови-русной инфекцией. Нарушения функций ликвора при энтеровирусных менингитах у детей связаны, по всей вероятности, с конформационной перестройкой альбуминовой глобулы в ЦСЖ и сыворотке крови вследствие развития воспаления. Происходит деспирализация молекулы белка при перегрузке различными веществами, образуются дискретные формы. Это оказывает влияние как на связывающую, так и на транспортную функцию альбумина, изменяются его физико-химические свойства, дезинтоксикационные, антиокислительные и другие функции [5]. Таким образом, в ЦСЖ оказывается большое количество конформированного белка, часть которого поступает из крови, часть образуется внутри ликвора вследствие воспаления мозговых оболочек, то есть налицо нарушение нейротрофической функции ЦСЖ, которая состоит в участии в обмене веществ мозга в результате поступления различных ингредиентов из крови и мозга.

Нами выявлено достоверное снижение ЭКА (р˂0,05) ликвора по сравнению с данными у детей группы сравнения, говорящее о снижении его транспортных, дезинтоксикационных и антиокис-лительных функций, которое сопровождалось соответственно снижением связывающей способности альбумина. Мы выявили снижение РСА более, чем в 2 раза в результате уменьшения числа свободных участков связывания на молекуле белка. Низкий РСА приводит к развитию повышенной интоксикации вследствие нарушения связывания токсических лигандов [6]. Достоверное увеличение индекса токсичности свидетельствовало о том, что концентрация токсинов в ликворе значительно повышена, на фоне выраженного снижения способности альбумина выполнять дезинтоксикационную функцию (табл. 1).

Таблица 1. Показатели функционального состояния альбумина в ЦСЖ у детей с СМЭЭ

|

Показатели |

ЭКА, г/л |

РСА, % |

ИТ, у.е. |

ОКА, г/л |

|

СМЭЭ (n=96) |

0,07±0,02* |

17,7±1,07* |

5,6±0,09* |

0,363±0,03* |

|

Контрольная группа(n=35) |

0,11±0,03 |

37,4±3,14 |

2,1±0,06 |

0,288±0,02 |

Примечание: * - достоверная разность параметров между основной и контрольной группами (р˂0,05)

На основании полученных данных нами выдвинута гипотеза о том что, при СМЭЭ образуется замкнутый круг, когда конформационные изменения альбумина ЦСЖ приводят к нарушению дезинтоксикационной функции ликвора и повышению интоксикации, что в свою очередь увеличивает конформационные изменения белка и поддерживает воспаление. Мы назвали его – Малый патогенетический круг (МПК) при СМЭЭ. МПК формируется в результате нарушения нейротрофической, транспортной и нейроэндокринной функций ликвора и замыкается в пределах ЦНС [7]. Для полноценной оценки роли функционального состояния ЦСЖ в формировании СМЭЭ у детей необходимо было провести сопоставление изменений функционального состояние альбумина ликвора и сыворотки крови у наблюдавшихся детей (табл. 2). Нами выявлено, что общий белок и альбумин сыворотки у детей с СМЭЭ сохраняли нормальный уровень в разгаре заболевания, что обеспечивалось, по всей видимости, сохранением резервной белковосинтетической способности печени, которая восполняет потери белка.

Таблица 2. Показатели функционального состояния альбумина сыворотки крови у детей с СМЭЭ

|

Показатели |

ОБ (г/л) |

ОКА (г/л) |

ЭКА (г/л) |

РС (%) |

ИТ |

|

менингит(n=96) |

77,33±2,6 |

55,32±4,1 |

51,22±1,5* |

88,67±3,0* |

0,09±0,03* |

|

контроль (n=15) |

76,5±4,1 |

58,4±1,4 |

54,6±1,3 |

93,5±1,57 |

0,06±0,01 |

Примечание: * - достоверная разность параметров между основной и контрольной группами (р<0,05)

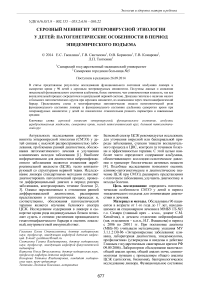

Известно, что лихорадочные длительные состояния приводят к снижению активности некоторых ферментов печени (термическая инактивация), что сказывается на синтезе альбумина. Так как мы наблюдали кратковременную гипертермию, нарушений синтеза белка у детей с энтеровирусным менингитом не выявлено. Однако функциональное состояние альбумина сыворотки крови в разгар болезни было нарушено, что подтверждалось значимым снижением ЭКА. Это говорит о нарушении таких функций как: транспорт биологических веществ, связывание токсических лигандов, блокирование свободных радикалов перекисного окисления и т.д. (рис. 1). Снижение ЭКА связано, по всей вероятности, с конформационной перестройкой альбуминовой глобулы, которая не позволяет альбумину реализовать свои функциональные возможности. Конформационные изменения белковой глобулы в свою очередь связаны с интоксикацией в условиях острого воспалительного процесса, когда степень модификации молекулы может возрастать многократно и достигать при выраженной патологии 40-70%. При перегрузке различными веществами в результате выполнения альбумином транспортной функции, образуются дискретные формы альбумина, происходит деспирализация молекулы белка

В наших наблюдениях выраженного снижения РСА крови выявить не удалось, следовательно, его структура не нарушена. Компенсация, по всей вероятности, осуществляется печенью, которая синтезирует полноценный альбумин.

Рис. 1. Функциональное состояние альбумина сыворотки крови при СМЭЭ у детей

Когда патологический процесс сосредоточен в основном в центральной нервной системе, наличие полноценного альбумина в крови обеспечивает достаточный уровень резерва связывания. Интоксикация у детей с энтеровирусным менингитом была умеренно выражена, что подтверждалось незначительным увеличением индекса токсичности.

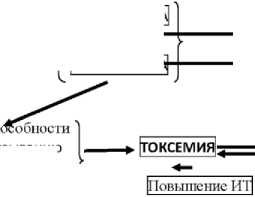

КРОВЬ

ГЕМАТО-ЭНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ

БАРЬЕР

Внедрение возбудителя

цсж

|ВОСПАЛЕНИ^

Нарушение белково-синтетической функции печени

[Снижение ЭКА]

[сниж^ту рса|

Снижение ОКД| [Критическая трансформация! [молекулы альбумина! | ~

d. Снижение сп альбумина к связыванию токсинов;

-

2. Снижение транспортной! ^способности альбумина

Критическая трансформация

молекулы альбумина в СМ

Поступление конформирован-| ного белка в СМЖг

Рис. 2. Схема патогенетической роли функционального состояния ЦСЖ при СМЭЭ у детей

Полученные данные позволили нам выдвинуть гипотезу о выделении большого патогенетического круга при СМЭЭ. Данный круг формируется в результате нарушения не только нейротро- фической, транспортной и нейро-эндокринной, но и резорбционной функции ликвора, заключающейся в выведение в венозное русло продуктов обмена. БПК замыкается в ЦНС и системе крови через ГЭБ. Схема патогенетической роли функционального состояния ЦСЖ в развитии СМЭЭ у детей [7] представлена на рис. 2.

При сосредоточении патологического процесса преимущественно в ЦНС в результате резорбции конформированного альбумина и токсических продуктов в кровь повышается уровень токсемии. У детей с СМЭЭ компенсация этого состояния возможна путем обновления пула белковых молекул вследствие активизации белковосинтетических процессов в печени. Выдвинутое предположение подтверждает также сохранение уровня РСА, говорящее о том, что альбумин сыворотки сохранил свою структуру. Механизм, обеспечивающий низкий уровень конформации белковой молекулы тот же - синтез более полноценного альбумина печенью. Сохранение РСА обеспечивает реакции связывания гидрофобных лигандов не только за счет гидрофобных связей водородных мостиков (вовлекают во взаимодействие алкоголи, слабые кислоты, амины), но и электро-статических взаимодействий (связывают органические и неорганические электролиты). Этот механизм позволяет, по всей видимости, поддерживать менее высокий уровень интоксикации у детей с энтеровирусным менингитом.

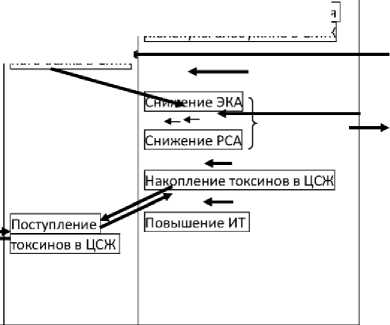

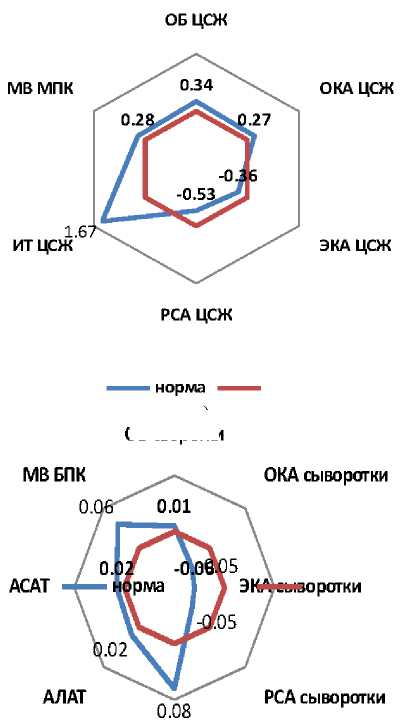

Для подтверждения рабочей гипотезы о наличии патогенетических кругов при энтеро-вирусном менингите у детей мы разработали много-факторные модели. При их построении анализировались следующие параметры: МПК -плеоцитоз, процентное содержание лимфоцитов, ОКА ЦСЖ, ЭКА ЦСЖ, РСА ЦСЖ, ИТ ЦСЖ; БПК - общий белок крови, ОКА сыворотки, ЭКА сыворотки, РСА сыворотки, ИТ сыворотки, АЛАТ, АСАТ (рис. 3).

Результаты системного многофакторного анализа позволяют подтвердить полученные данные о роли ЦСЖ в патогенезе заболевания. Сопоставление величин интегральных показателей позволило доказать, что основной патологический процесс локализуется в ЦНС и МПК превалирует над БПК. Патогенетические сдвиги в ЦНС более выра - жены (МВ=0,28 для ЦСЖ), в то время как функциональное состояние альбумина сыворотки имеет значимо меньшее отклонение от нормы (МВ=-0,01 для сыворотки крови). В целом мы наблюдали накопление патологических изменений функционального состояния ликвора, о чем свидетельствует повышение интегральных показателей в периоде разгара болезни. В тоже время нами установлено, что в сыворотке крови тоже имеются патологические сдвиги, интегральный показатель отклоняется до МВ=-0,01, что демонстрирует наличие БПК.

Наибольшее влияние на формирование малого патогенетического круга оказывают изменения функционального состояния альбумина ЦСЖ (r=162,1 для ЭКА; r=219,8 для РСА; r=179,4 для ИТ). Именно нарушение функционального состояния альбумина ЦСЖ определяет нарушение нейротрофической, транспортной и нейроэндокринной функций ликвора. Весовые коэффициенты показателей, отражающих формирование большого патогенетического круга, распределились следующим образом: r=112,5 для ЭКА сыворотки; r=125,9 для РСА сыворотки; r=164,1 для ИТ сыворотки. Было показано нарушение резорбционной функции ликвора и циркуляция конформированного альбумина через ГЭБ в разных направлениях. Наличие высокого коэффициента влияния у показателя АСАТ (r=94,8) подтверждало участие в формировании БПК нарушений функции печени.

ИТ сыворотки

а)

ОБ своротки

б)

Рис. 3. Многофакторные математические модели патогенетической роли функционального состояния ликвора (МПК) (а) и функционального состояния альбумина сыворотки крови (БПК) (б) при СМЭЭ у детей по показателям: относительная разность параметров и взвешенные средние (графическое изображение)

Представления о значении патогенетических кругов в формировании серозного энтеровирусно-го менингита у детей позволили нам выдвинуть концептуальное предположение по использованию исследования функционального состояния альбумина крови и ЦСЖ для проведения дифференцированной терапии с применением введения раствора альбумина. Альбумин в данном случае играет дегидратационную и дезинтоксикационную роль. При выявлении снижения показателей функционального состояния альбумина ликвора или сыворотки необходимо, по нашему мнению, включить введение альбумина в схему лечения. Данное концептуальное предложение имеет предположительное значение и требует дальнейшего изучения и проверки.

Выводы:

-

1. В патогенезе СМЭЭ у детей имеет значение нарушение функционального состояния альбумина цереброспинальной жидкости и сыворотки крови.

-

2. Состояние ЦСЖ характеризовалось в основном изменениями функционального состояния альбумина: значимым снижением ЭКА (0,07±0,02 г/л), низким уровнем РСА (17,7±1,07%), увеличением уровня ИТ (5,6±0,09 у.е.).

-

3. Функциональное состояние альбумина сыворотки характеризовалось умеренным снижением ЭКА (51,22±1,5 г/л) и РСА (88,67±3,0%).

-

4. Патологический процесс при СМЭЭ у детей развивается на уровне малого патогенетического круга (внутри центральной нервной системы) и на уровне большего патогенетического круга (в сыворотке крови), которые связаны через гематоэнцефалический барьер.

-

5. В основе патогенетического формирования энтеровирусного менингита лежат нарушения нейротрофической, нейроэндокринной функций ликвора (малый патогенетический круг, МВ=0,28)

и резорбционной функции (большой патогенетический круг, МВ=-0,01).

Список литературы Серозный менингит энтеровирусной этиологии у детей: патогенетические особенности в период эпидемического подъема

- Скрипченко, Н.В. Серозные менингиты в структуре нейроинфекций у детей/Н.В. Скрипченко, Н.В. Матюнина, В.Н. Команцев и др.//Журнал инфектологии. (Приложение). 2013. Т. 5, №4. С. 76.

- Лобзин, Ю.В. Энтеровирусные инфекции. Руководство для врачей/Ю.В. Лобзин, Н.В. Скрипченко, Е.А. Мурина и др. -СПб, 2012. 432 с.

- Детские инфекции. Справочник практического врач/под. ред. проф. Л.Н. Мазанковой. -М.: МЕДпресс-информ, 2009. 240 с.

- Алексеева, Л.А. Лабораторные критерии эндогенной интоксикации при менингококковой инфекции у детей/Л.А. Алексеева, Н.В. Скрипченко, Т.В. Бессонова//Педиатрия. 2011. Т. 11, №2. С. 8-13.

- Мазаева, Е.М. Белки острой фазы цереброспинальной жидкости при бактериальных менингитах с различной тяжестью течения/Е.М. Мазаева, Л.А. Алексеева, Н.В. Скрипченко и др.//Журнал инфектологии. (Приложение). 2013. Т. 5, №4. С. 71-72.

- Алексеева, Л.А. Диагностическое значение белков острой фазы цереброспинальной жидкости детей с нероинфекционными заболеваниями/Л.А. Алексеева, Н.В. Скрипченко, Т.В. Бессонова//Журнал инфектологии. 2010. Т. 2, №2. С. 28-34.

- Комарова, Т.В. Серозный менингит энтеровирусной этиологии у детей: клинико-патогенетические особенности в период эпидемического подъема. Автореф. дисс. канд. мед. наук. -Самара, 2012. 26 с.