Сетевая культура: генезис и структура

Автор: Абдурахманова Зарема Курбанисмаиловна

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Философия

Статья в выпуске: 12, 2024 года.

Бесплатный доступ

В последние десятилетия с качественным развитием Интернета и цифровых технологий наблюдается формирование уникального культурного пространства, в котором пересекаются интересы, ценности и практики различных групп пользователей. Появилась сетевая культура, влияющая на общение, восприятие информации и построение социальных связей. Осмысление содержания и сущности сетевой культуры становится необходимым для анализа современных социальных процессов. Представляют научный и практический интерес их формирование, преобладающие в них ценности и нормы, а также их воздействие на идентичность участников. Одной из перспективных функций сетевой культуры, выступающей как познавательная культура в осмыслении, сохранении и трансляции всего массива культурного наследия, автору представляется возможность приобщения человека с ее помощью к результатам познания, социальным и культурным ценностям.

Культура, сетевая культура, генезис, структура, сообщества, информация, культурное наследие, познавательная культура

Короткий адрес: https://sciup.org/149146692

IDR: 149146692 | УДК: 130.2:111 | DOI: 10.24158/fik.2024.12.23

Текст научной статьи Сетевая культура: генезис и структура

1Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия, ,

Введение . Актуальность данной работы обусловлена тем, что сетевая культура становится все более значимой частью повседневной жизни. Она влияет на то, как мы общаемся, воспринимаем информацию и строим социальные связи. В условиях глобализации и цифровизации, когда границы между реальным и виртуальным мирами стираются, понимание сетевой культуры необходимо для анализа современных социальных процессов.

В последние годы актуализируется «продвижение достижений культурной политики в социальных сетях» (Горлова, 2024: 58). Сетевые сообщества, формируемые вокруг общих интересов, хобби или идеологий, становятся важными центрами притяжения для пользователей, что подчеркивает необходимость глубокого изучения их структуры и характеристик.

Сетевая культура как предмет исследования представляет собой многогранное и динамичное явление, которое возникло на стыке технологий, социальных взаимодействий и культурных практик. В последние десятилетия, с развитием Интернета и цифровых технологий, мы стали свидетелями формирования уникального культурного пространства, в котором пересекаются интересы, ценности и практики различных групп пользователей. Сетевая культура не только отражает изменения в обществе, но и активно создает новые формы взаимодействия, общения и самовыражения. В этом контексте важно рассмотреть генезис сетевой культуры, ее истоки и особенности, которые делают ее уникальной в современном мире. И самое главное – мы попытаемся ответить на важный вопрос: почему она является культурой?

В данной работе освещены несколько ключевых тем, которые помогут глубже понять суть сетевой культуры как части культуры. Оттолкнемся от понятия культуры. В стандартном учебнике культурологии указано, что уже к концу ХХ в. «число определений культуры» измерялось «четырехзначными цифрами»1. Однако, как указывает А.Н. Чумаков, «со временем термин дополнился множеством новых смыслов и теперь в общем плане культуру можно определить как творческую деятельность людей во всех сферах бытия, направленную на осмысление и преобразование действительности, а также результаты такой деятельности, которые находят всевозможное выражение в обычаях, традициях, вероисповеданиях, в философии, науке, искусстве, в быту, производстве, технологиях и т. п.» (2017: 9).

Во-первых, руководствуясь этой понятийной методологией, мы рассмотрим генезис сетевой культуры, исследуя ее истоки и эволюцию от первых форм онлайн-взаимодействия до современных киберсообществ. Это позволит выявить основные этапы развития сетевой культуры и понять, как она адаптировалась к изменениям в технологическом и социальном контексте.

Во-вторых, важно проанализировать структуру сетевой культуры, включая ее главные элементы и характеристики. Уделено внимание различным формам сетевого взаимодействия, таким как блоги, социальные сети, форумы и мессенджеры, а также их роли в формировании сетевых сообществ. Это исследование поможет выявить, как различные платформы влияют на характер общения и взаимодействия пользователей.

Третьим важным аспектом работы выступает характеристика современных сетевых сообществ. Мы рассмотрим, как они формируются, какие ценности и нормы в них преобладают, а также как они влияют на идентичность участников. Особое внимание уделено феноменам негативного взаимодействия, которые становятся все более распространенными в сетевой культуре.

Генезис сетевой культуры, или почему она культура? Сетевая культура как собственно культура, артефакт, продукт человеческой деятельности начала активно формироваться в 1990-х гг., когда Интернет стал доступен широкой публике. На этом этапе возникли так называемые «гиковские» и «фриковые» сообщества, которые использовали сеть как платформу для общения и самовыражения. Эти сообщества предстают в качестве субъекта сетевой культуры, выступают важными носителями новых идей и форматов, свидетельствующих о том, как цифровая среда может преобразовать культурные практики.

Еще одна важная функция культуры – коммуникативная – порождается сетевой культурой. Сетевой культурный опыт стал неотъемлемой частью нового мира взаимодействий. Появление уникальных форм общения и самоидентификации в цифровой среде способствовало изменению традиционных способов культурной коммуникации. Как и вся культура, сетевая культура породила свое искусство, здесь проявляются активность и творческое созидание субъекта сетевой культуры. Например, новое поколение пользователей начало осваивать различные жанры и методы художественного выражения, что послужило базой для возникновения сетевого искусства – важного элемента сетевой культуры. Это искусство постоянно эволюционирует благодаря интеграции новых технологий, предлагающих альтернативные формы представления и выставления работ2.

Смыслопорождение субъектом сетевой культуры развивалось в направлении созидания новых ценностей. Со временем сетевая культура начала влиять на формирование новых социальных и культурных норм. Глобализация общения посредством Интернета открыла доступ к разнообразным культурным ценностям, что усилило трансформацию самосознания пользователей. Интернет стал не просто инструментом, но и важнейшим культурным пространством, в котором происходят флуктуации идей и заимствований (Суханов, 2014). С его помощью возникли новые типы идентичностей, основанные на совместном участии в глобальных сетевых сообществах. Как в общей культуре появляются этнические, национальные, социальные и другие субъектные идентичности, так и в сетевой культуре порождаются новые типы субъектных идентичностей.

Сетевые взаимодействия, возникающие среди пользователей, создают уникальные культурные феномены, новые смыслы, которые самостоятельно формируются и адаптируются к изменениям. Культурное смыслопорождение подразумевает не только распространение информации, но и сосредоточение на эмоциональных аспектах: общение и взаимодействие замещают традиционное восприятие культуры непосредственностью и актуальностью. Пользователи выступают не просто потребителями контента, но и его создателями, что трансформирует природу самой сетевой культуры.

Еще одной важной характеристикой сетевой культуры, присущей и культуре в целом, является ее способность к изменениям. В отличие от статичных форм культурного выражения, сетевые тренды могут быстро всплывать и исчезать, реагируя на текущие события, общественные настроения и технологические инновации. Это свойство дало возможность цифровым сообществам претерпеть значительные изменения и адаптироваться к новым условиям, таким как усиление контроля над данными и усложнение взаимодействия.

Кроме того, сетевое искусство как составная часть сетевой культуры заявляет о себе через использование технологий и платформ для взаимодействия с аудиторией. Художники и продюсеры нового поколения используют свои работы для обсуждения актуальных социальных вопросов, порождая новые дискуссии и вовлекая зрителей в процесс создания искусства. Это подчеркивает важность сетевого искусства в современном культурном дискурсе, где культурные произведения становятся не только объектами пассивного потребления, но и активными участниками социальных изменений.

Таким образом, генезис сетевой культуры отражает не только трансформацию методов общения и культурной продукции, но и глубокие изменения в социуме и сознании личности, попадающей под влияние глобальной сети. Сетевая культура проникает в различные сферы жизни и открывает новые горизонты для самовыражения. Взаимодействие между сетевыми сообществами становится основой для создания коллективной идентичности, формируя уникальные культурные продукты, которые могут не только отражать социальные изменения, но и активизировать их.

Структура сетевой культуры . Человеческая культура многообразна, иерархична, имеет различные типы и формы, образы и традиции. Сложна по своей структуре и сетевая культура. Она представляет собой многослойное образование, в котором взаимодействуют разнообразные элементы: индивидуумы, группы, информационные потоки, а также правила и нормы, регулирующие взаимодействие. Глубокое понимание этой структуры возможно обеспечить посредством анализа виртуальных сообществ, которые выступают основными единицами сетевой культуры. Рисунок 1 можно рассматривать как схему структуры сетевой культуры и взаимодействия в виртуальных сообществах (Расина, 2020: 96).

Одной из важных особенностей сетевых сообществ является динамика социальных структур. Виртуальные сообщества могут варьировать по целям, задачам и типичным формам взаимодействия. Как показано в исследовании, проведенном в рамках проекта на базе НИУ ВШЭ, выделяются специфические паттерны взаимодействия, свойственные разным типам групп в сети. Участники сообщества часто формируют свои нормы, которые могут значительно отличаться от традиционных социальных норм, что создает уникальную атмосферу для общения и совместной деятельности (Чумаков, 2017).

Социальная структура таких сообществ может быть охарактеризована через призму социальных ресурсов. В работе, посвященной социальной структуре виртуальных сетевых сообществ, выделяются три основных типа ресурсов: авторитарные, распределяемые и темпоральные (Бондаренко, 2004). Авторитарные ресурсы подразумевают наличие лидеров или узких групп, обладающих властью, тогда как распределяемые – предполагают большее равенство и совместное участие в процессе. Важность этих ресурсов прослеживается в формировании и поддержании определенного социального порядка внутри сообщества.

На межличностном уровне взаимодействия важным аспектом является способ обмена информацией и культурными объектами. Процесс обмена информацией позволяет создать культурный контекст, в котором развиваются виртуальные сообщества. Здесь появляется понятие информационного капитала, который коррелирует с репутацией участников и их вкладом в жизнь сообщества1. Он также влияет на самоорганизацию группы, где участники начинают воспринимать себя как часть большего целого и формируют коллективные идентичности.

Сетевые сообщества можно классифицировать по различным параметрам, которые влияют на их структуру, например количеству взаимодействий между участниками, уровню вовлеченности и разнообразию ролей, отмечаемых в этой среде. Данные параметры помогают определить, как именно функционирует сообщество, при этом группа может быть схематично представлена как сеть, где узлы (участники) соединены ребрами (взаимодействиями). Графовое представление помогает понять, как сообщения и влияние циркулируют внутри сообщества.

Рисунок 1 – Структурная композиция виртуального образа пользователя1

Figure 1 – The Structural Composition of a Virtual User Image

Сетевые культуры формируются не только под воздействием индивидуальных пользователей, но и в результате широкой динамики, определяемой технологическими изменениями. Каждое новое поколение интернет-технологий приносит с собой пересмотр существующих практик и адаптацию к новым формам общения. Например, появление платформ для обмена видеоконтентом существенно изменило способ, которым пользователи взаимодействуют друг с другом, расширив границы сетевых сообществ (Ладейщиков, 2023).

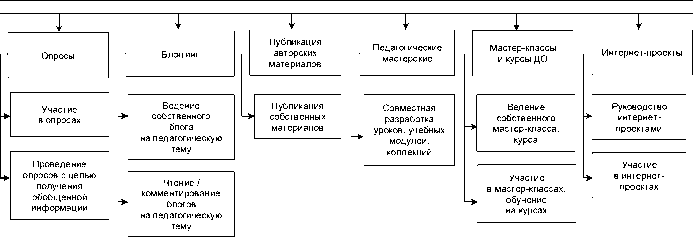

Таким образом, сетевые сообщества можно рассматривать как конструкт, который включает в себя как авторитарные элементы, так и элементы равнодействия. Эта сложность структуры делает сетевую культуру подвижной, способной адаптироваться к изменениям, при этом сохраняя уникальные черты. Разнообразие форматов взаимодействия, типов ресурсов и социальных динамик делает каждое виртуальное сообщество уникальным и предоставляет широкие возможности для дальнейших исследований в области сетевой культуры. В частности, на рисунке 2 представлена специфика участия в профессиональных сообществах.

Современные сетевые сообщества стали неотъемлемой частью цифровой культуры, проникая в различные сферы жизни людей. Эти сообщества формируются вокруг общих интересов и целей, становясь платформами для обмена информацией, знаниями и опытом. Пользователи, объединенные стремлением к самовыражению и социализации, находят в таких пространствах единомышленников2. Одним из ярких примеров являются образовательные сообщества, где акцент делается на взаимодействии участников в контексте обучения и поддержки (Черкасов, 2010).

Формы участия в профессиональных сетевых сообществах

_x:

Форумы

Получение консультации

Консультирование

=□__

Профессиональные конкурсы

Представление собственных материалов

Участие в экспертизе представленных материалов

Участие в интернет-конференциях и интернет-семинарах

Обсуждение материалов библиотеки (медиатеки)

Рисунок 2 – Характеристика и формы участия в профессиональных (педагогических) сетевых сообществах1

Figure 2 – Characteristics and Forms of Participation in Professional (Pedagogical) Network Communities

Наблюдается явная эволюция форм сетевых сообществ с учетом изменения технологий и потребностей пользователей. Появление специализированных платформ и приложений способствует более глубокому взаимодействию и сотрудничеству участников, позволяя создавать уникальные сообщества. Большой интерес вызывают такие платформы, как Discord, Slack и др., где пользователи могут общаться в режиме реального времени, делиться ресурсами и получать обратную связь. Эти среды обеспечивают интерактивность и высокий уровень вовлеченности, что, в свою очередь, способствует образованию более сплоченных групп.

Как мы уже отмечали, каждое сетевое сообщество имеет свои нормы, ценности и правила поведения, которые формируются под влиянием участников и контекста. Эти элементы в значительной степени определяют характер взаимодействия и взаимопонимания среди пользователей. В рамках образовательных сетевых сообществ, например, акцент на совместном обучении и помощи друг другу создает атмосферу доверия и поддержки. Нормы, принятые в таких группах, помогают установлению связи между участниками и способствуют созданию безопасной среды для обмена знаниями (Черкасов, 2010).

Динамика сетевых сообществ также обусловлена их реагированием на меняющиеся условия внешнего мира. Например, пандемия COVID-19 внесла коррективы в привычные способы общения и взаимодействия, что привело к увеличению важности онлайн-сообществ. Многие люди остались без привычных форм социальной активности, поэтому онлайн-платформы стали значимыми инструментами для поддержания связи и обмена опытом. Это явление иллюстрирует, как сетевые сообщества адаптируются к современным вызовам, предлагая поддержку и информацию в кризисные моменты.

Участие в сетевых сообществах также связано с такими феноменами, как отчуждение и идентификация. Виртуальное взаимодействие может как углублять чувство принадлежности к группе, так и усиливать изоляцию тех, кто не успевает адаптироваться к новым условиям коммуникации. Исследования показывают, что, несмотря на положительные аспекты взаимодействия в сетевых сообществах, существуют риски, связанные с неравномерным распределением активности и ресурсов среди участников (Берлева, Беляев, 2022: 21).

Перед современными сетевыми сообществами стоят вызовы, требующие нового взгляда на механизмы взаимодействия и управления. Учитывая, что технологии постоянно развиваются, участникам необходимо постоянно адаптироваться к новым форматам и способам общения. Эта адаптивность требует от пользователей готовности к изменениям, осознания важности активной позиции в сети и осмысленного подхода к выбору сообществ.

Сетевые сообщества продолжают менять традиционные представления о формах социальной активности и взаимодействия, предоставляя пользователям многообразные способы отражения действительности, самовыражения и общения. Их важность будет только возрастать в условиях продолжающейся цифровизации общества, что откроет новые горизонты для личностного и профессионального роста не только участников, но и всего общества.

Выводы . В последние десятилетия формируется уникальное культурное пространство, отражающее интересы, ценности и практики различных групп пользователей. Данное пространство обретает характер части культуры, получившей название сетевой культуры. Она влияет на специфику восприятия информации, построения социальных связей и постепенно становится необходимым компонентом анализа современных социальных процессов. Использование технологий и платформ для взаимодействия с аудиторией и обществом открывает возможности для превращения сетевой культуры в эффективный способ отражения природной и социальной действительности. Одной из перспективных ее функций представляется возможность приобщения человека к результатам познания, социальным и культурным ценностям. При этом она выступает как познавательная культура в осмыслении, сохранении и трансляции всего массива культурного наследия (Билалов, 2013).

В целом данная статья направлена на углубление понимание сетевой культуры как сложного и многослойного явления, способствующего трансформации социальных взаимодействий и культурных форматов. В качестве перспектив дальнейшего исследования можно обозначить выявление роли информационных технологий и механизмов сетевой культуры как средства воспроизводства и сохранения этнической культуры на примере духовной жизни Дагестана.

Важно осознать, что сетевая культура не является статичным объектом, а представляет собой динамичный процесс, который требует постоянного анализа и переосмысления в условиях современного мира.

Список литературы Сетевая культура: генезис и структура

- Берлева И.Н., Беляев Д.А. Виртуально-симулятивное пространство культуры в контексте динамики масштабирования электронной экранности: социокультурная сфера актуализации // Общество: философия, история, культура. 2022. № 11 (103). С. 18-22. https://doi.org/10.24158/fik.2022.11.2.

- Билалов М.И. Дагестан в культуре и цивилизации : монография. М., 2013. 139 с.

- Билалов М.И. Цивилизационные метаморфозы познавательной культуры. М., 2008. 142 с.

- Бондаренко С.В. Социальная структура виртуальных сетевых сообществ Ростов н/Д., 2004. 319 с.

- Горлова И.И. Культурная политика регионов Юга России: опыт концептуального изучения // Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия : программа и тез. докл. X Междунар. науч. форума. М., 2024. С. 57-58.

- Ладейщиков С.Д. Массовые коммуникации на цифровых платформах // Коммуникации в условиях цифровых изменений : сб. материалов VII Междунар. науч.-практ. конф. СПб., 2023. С. 23-25.

- Расина Э.О. Структурная композиция виртуального образа личности в контексте российского интернет-пространства // Научный результат. Педагогика и психология образования. 2020. Т. 6, № 1. С. 93-104. https://doi.org/10.18413/2313-8971-2020-6-1-0-8.

- Суханов В.В. Сетевая культура - неотъемлемая часть новых ценностей гражданского общества // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2014. № 3. С. 6. https://doi.org/10.12731/2218-7405-2014-3-6.

- Черкасов Р.В. О принципах организации образовательного сетевого сообщества // Вестник Самарского государственного технического университета. Сер.: Психолого-педагогические науки. 2010. № 6 (14). С. 177-183.

- Чумаков А.Н. Культурный код общественного развития: глобальные и локальные аспекты // Культура в условиях глобализации взгляд из России : монография / под ред. А.Н. Чумакова. М., 2017. С. 8-32.