Сетевая практическая подготовка студентов-филологов в условиях реализации модели приоритетного распределения на практику

Автор: Кудрявцева А.А.

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 6 (95), 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлен опыт проведения практики в условиях реализации модели приоритетного распределения на практику, который показал, что сетевое взаимодействие различных участников образовательного процесса (например, студента с методистом кафедры, образовательной организации с университетом или учителя с методистом) позволяет более успешно провести практику и в конечном счете способствует осуществлению ее главной цели - содействию трудоустройства студентов по специальности.

Фгос, производственная (педагогическая) практика, модель распределения студентов на практику, сетевое взаимодействие, сетевая практическая подготовка

Короткий адрес: https://sciup.org/148329814

IDR: 148329814 | УДК: 378.147.88

Текст научной статьи Сетевая практическая подготовка студентов-филологов в условиях реализации модели приоритетного распределения на практику

№ 6(95). 30 ноября 2024 ■

Практическая подготовка является важнейшей составляющей профессионального становления будущего педагога. Во время практик осуществляется реализация приобретенных в ходе теоретической подготовки профессиональных знаний, навыков, умений, начинается освоение новой социальной роли, происходит профессиональное самоопределение, формирование позиций, интеграция личностных и профессиональных качеств [2]. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» определяет производственную (педагогическую) практику как основу формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущих педагогов [4]. Именно поэтому производственная (педагогическая) практика проводится в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. Как показывает многолетний опыт, успешно пройденная производственная практика является одним из важнейших факторов, определяющих будущее трудоустройство студента по специальности. Все вышеперечисленное требует от педагогического вуза поиска новых подходов к организации практической подготовки, в частности, к распределению студентов на практику по образовательным организациям и к сопровождению процесса практики. При этом в современных условиях всё большее значение приобретает такая форма работы, как сетевая практическая подготовка, поскольку в процессе практики участвуют различные субъекты (руководитель образовательной организации, руководитель практики от университета, методист кафедры, педагог, студент), которым требуется оперативно взаимодействовать друг с другом в условиях территориальной удаленности. Ученые отмечают, что при сетевом взаимодействии происходят важные процессы: образовательные учреждения вступают в диалог друг с другом, педагогами, родителями, обучающимися; происходит обмен опытом (в частности, распространяются инновационные разработки); оперативное взаимодействие позволяет своевременно вносить в работу коррективы; все образовательные процессы становятся более эффективными [5, 6, 7].

Рассмотрим изменение подходов к организации практики на примере производственной (педагогической) практики (преподавательской) по профилю «Русский язык», которую проходили студенты-бакалавры Института русского языка и словесности Волгоградского государственного социальнопедагогического университета (далее - ВГСПУ) в апреле 2024 г. Руководство практикой осуществляла кафедра русского языка и методики его преподавания (далее – кафедра).

Следует отметить, что в течение предыдущих лет распределение на практику осуществлялось следующим образом: большинство студентов группами по 7-10 человек направлялись в ведущие школы города. У данного подхода были свои преимущества: высокая квалификация учителей, которые руководили практикой студентов, прочная материальная база образовательных организаций, способствующая овладению ИКТ-технологиями, территориальная близость к университету, что позволяло методистам кафедры лично посещать значительное количество уроков, проводимых студентами. Как правило, студенты оставались удовлетворены итогами практики. Однако необходимо указать и на существенный недостаток указанного подхода – он далеко не всегда способствовал трудоустройству студентов, поскольку сильные школы города, служившие базами практики, не испытывают нужды в кадрах, поскольку их штат, как правило, полностью укомплектован.

В 2024 г. в Институте русского языка и словесности ВГСПУ впервые была использована новая модель распределения студентов на практику, согласно которой все студенты были разделены на четыре категории. Перечислим данные категории:

-

1) Студенты, обучающиеся по целевому договору.

-

2) Студенты, трудоустроенные по специальности.

-

3) Студенты, готовые проходить практику в образовательной организации при условии наличия в ней перспектив последующего трудоустройства. Под предполагаемым местом трудоустройства понимается: а) образовательная организация, которую закончил обучающийся (при наличии в ней перспектив последующего трудоустройства); б) иная образовательная организация, готовая принять обучающегося на практику с перспективой трудоустройства.

-

4) Студенты, направляемые в образовательные организации, которые заявили о своем намерении стать базами практики в текущем учебном году. Данные организации предлагаются вузом. К ним относятся: а) образовательные организации, имеющие вакансии учителей соответствующего профиля и подавшие заявку в университет; б) образовательные организации, заявившие о намерении стать базой практики в данном учебном году; в) образовательные организации, являющиеся традиционными площадками практики [3, с. 17].

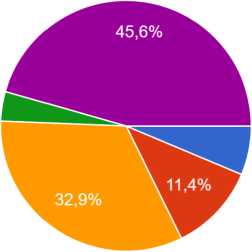

Первым и очевидным следствием нового подхода стало значительное увеличение количества школ, послуживших базой практики (79 студентов были распределены по 56 школам). Соотношение различных образовательных учреждений в соответствии с критериями распределения представлено на рис (см. на с. 22).

В какой школе Вы проходили практику?

79 ответов

• в школе, в которой Вы трудоустроены

-

• в школе по целевому договору

ф в "родной" школе ф в школе, являющейся местом предполагаемого трудоустройства ф в школе по запросу от образовательной организации

Рис. Соотношение образовательных учреждений в соответствии с критериями распределения

Следует указать, что найти образовательные организации, заинтересованные в приеме студентов на практику, удалось благодаря созданному отделом регионального взаимодействия ВГСПУ сетевому инструменту: форме онлайн-заявок, размещенной на сайте университета.

Новый порядок распределения поначалу вызывал у методистов кафедры некоторые опасения, поскольку студенты направлялись в основном в более слабые школы, нежели те, которые традиционно служили базами практики. Зачастую в них отсутствовала современная материальная база, а территориальная удаленность делала личные посещения уроков методистами затруднительным, а часто и вовсе невозможным. Однако указанные недостатки были скомпенсированы весомым достоинством: школы были заинтересованы в молодых кадрах, а следовательно, в ходе практики старались создать для студентов благоприятные условия и привлечь их к дальнейшему трудоустройству как после получения диплома бакалавра, так и еще во время учебы.

По итогам практики получили от руководства школ предложение о трудоустройстве 69,6% практикантов (ранее эта цифра не превышала 15%). В данный момент 4 студента, получившие после окончания практики предложение о трудоустройстве, работают учителями русского языка и литературы, продолжая очно обучаться на 5-м курсе.

Сопровождение студентов в ходе практики также претерпело существенные изменения. Увеличение количества школ и их территориальная удаленность вынудили искать новые формы взаимодействия и контроля. Методистами кафедры было принято решение воспользоваться платформой «ВКонтакте», поскольку ей пользуются 100% студентов. Были созданы чаты, соответствующие перечисленным выше четырем категориям приоритетного распределения на практику. В каждом чате состояли студенты, относящиеся к определенной категории (например, обучающиеся по договору о целевом обучении) и все методисты кафедры. Изначально предполагалось, что чаты лишь дадут студенту возможность в любое время задать методистам вопрос и получить на него квалифицированный ответ. Однако на практике функции чатов оказались значительно шире. Поясним нашу мысль.

В первый день практики методистами в чатах была размещена мини-анкета, содержащая следующие вопросы:

-

1. Как вас встретили в школе?

-

2. Какой класс назначили?

-

3. Общение с учителем и классным руководителем – что понравилось, а что нет?

-

4. Впечатление от встречи с классом

-

5. Оправдались ли ожидания от первого дня практики?

-

6. Есть ли какие-то проблемы на данном этапе?

Из ответов на вопросы следовало, что большинству студентов в школе им был оказан радушный прием: «Всё чудесно, мне доверяют» (Эллина В.); «со стороны учителя чувствуются наставнические отношения, как к потенциальному коллеге. Получаю поддержку и рекомендации!» (Елизавета Т.); «встретили радушно, очень меня ждали. Ко мне обращаются на Вы, уважительно, воспринимают как коллегу» (Кристина Д.); «все учителя уважительно относятся ко мне, обращаются на Вы, предлагают любую помощь, всё здорово» (Александра Г.).

В середине практики студентам было предложено поразмышлять на следующую тему: «Пожалуйста, выразите в 1–2 предложениях (можно и больше, если душа просит), каковы для вас итоги этих двух недель. Любой аспект, связанный со школой, ваши мысли, самоощущение и т. п.». Отвечая на поставленный вопрос, многие студенты отмечали, что наиболее сложным для них оказалось рассчитывать время урока. Приведем характерное высказывание: «Небольшая проблема возникла, когда я проводила первый урок. Я немного не рассчитала время и на актуализацию знаний потратила достаточно много времени. Из-за этого мы не успели до конца разобрать новый материал. Сейчас вроде бы я стараюсь делать так, чтобы времени хватило на все, но иногда что-то не успеваю выполнить, кажется, будто урок идёт не 40 минут, а 10. Со временем ещё придётся поработать» (Яна П.). Ряд студентов сделали и более глобальные выводы о профессии учителя. Так, Виктория Д. отметила сложность работы: «Поняла для себя, что быть учителем огромный труд, который требует много времени и ресурсов» . Татьяна К. высказала ценное наблюдение о важности предметных знаний: «Самый главный вывод, который я пока что сделала: различных педагогических знаний в нас вложили уже достаточно, но основные пробелы остались за знаниями предметными. Чтобы полноценно работать, нужно раз за разом повторять теорию русского языка. Иначе шанс попасться не на педагогической ошибке, а на банальной теоретической оплошности весьма велик. Я убедилась, что учитель должен быть уверен в каждой букве, которую произносит или пишет на уроке, если стремится быть полноценным учителем и не хочет каждый раз мучительно придумывать, как завуалировать свою неуверенность, а то и некомпетентность» . Поднятые студентами вопросы после окончания практики были вынесены на обсуждение во время итоговой конференции.

В конце практики в чатах была размещена ссылка на развернутое анкетирование.

Отметим, что в течение всего срока практики студенты охотно отвечали в чатах на вопросы методистов, активно вступали в диалог с методистами и друг с другом, поддерживали друг друга в сложных ситуациях. Очень ценным мы считаем обмен методическим опытом. Приведем пример подобного обмена. Студентка Анна Г. написала: «С 5 классом мы всю неделю разбирали и повторяли корни с чередованием гласных, и для меня это был кошмар. Мы в начале урока повторим уже изученное правило, и дети отвечают верно. Но затем, когда они выходят к доске и вставляют (правильно!) буквы, я прошу их пояснить свой выбор и рассказать правило, они молчат и ничего не знают. Даже держа в руках учебник с правилом, не могут ответить его». На данное сообщение откликнулась студентка Валерия К.: «Я заметила, что так происходит, если давать выучить просто правило из учебника, без какой-либо структуризации. Провела даже такой эксперимент. В первый раз после разбора темы сказала выучить просто правило из учебника, и мало кто что-то запомнил. Во второй раз мы с ними вывели это правило сами и сделали кластер – выучили замечательно и использовали на практике». В описанной ситуации методистам оставалось лишь подтвердить грамотность данной студенткой Валерией К. методической рекомендации.

В течение всех четырех недель методисты вели в чатах мониторинг практики и могли оперативно разрешать возникающие проблемы; кроме того, таким образом был реализован личностноориентированный подход к обучению [1].

Наконец, нельзя не упомянуть о последней важной составляющей сетевой практической подготовки студентов: сотрудники образовательных организаций (руководители и педагоги) теперь имеют возможность ознакомиться с разработанными для них методическими рекомендациями по практике, которые размещены на сайте университета.

Таким образом, опыт проведения практики в условиях реализации модели приоритетного распределения на практику показал, что сетевое взаимодействие различных участников образовательного процесса (например, студента с методистом кафедры, образовательной организации с университетом или учителя с методистом) с использованием различных сетевых инструментов (онлайн-заявка, чат и т. д.) позволяет более успешно провести практику и в конечном счете способствует осуществлению ее главной цели – содействию трудоустройства студентов по специальности.

Список литературы Сетевая практическая подготовка студентов-филологов в условиях реализации модели приоритетного распределения на практику

- Барышова Т.Л. Особенности реализации личностно-ориентированного подхода в условиях обучения больших и малых групп студентов // Наука, образование и инновации: сб. ст. Междунар. науч.-практич. конф. (г. Уфа, 28 окт. 2016 г.). Ч. 2. Уфа: ООО «ОМЕГА САЙНС», 2016. С. 61-65.

- Жиркова З.С. Педагогическая практика студентов - подготовка к основным видам профессиональной деятельности // Фундаментальные исследования. 2012. № 6-2. С. 360-364.

- Каунова Е.В., Кудрявцева А.А., Путило О.О. Модель распределения студентов на практику: опыт разработки и апробации // Изв. Волгоград. гос. пед. ун-та. 2024. № 6(189). С. 15-22.

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 № 125 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201803160007 (дата обращения: 20.10.2024).

- Серкова Г.Г. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений: современная инновационная технология развития учреждений профессионального образования // Инновационное развитие профессионального образования. 2012. № 2(02). С. 62-67.

- Спиридонова С.Б., Карпушова О.А, Шубина А.С. Модель сетевой подготовки педагогов к работе с семьями детей, переживших военные действия // Изв. Волгоград. гос. пед. ун-та. 2023. № 10(183). С. 69-75.

- Чернявская О.А. Сетевое взаимодействие как условие подготовки педагога к образовательному взаимодействию в новых условиях // Взаимодействие субъектов образования в информационном обществе: опыт стран Европы и АТР: материалы Междунар. науч.-практич. конф. (г. Владивосток, 24 окт. 2017 г.). Владивосток: Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) Филиал ДВФУ в г. Уссурийске, 2018. С. 260-265.