Сетевое взаимодействие школа-вуз как средство погружения студентов в профессиональную деятельность

Автор: Любимова Е.М., Борисов И.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 4-3 (13), 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140109836

IDR: 140109836

Текст статьи Сетевое взаимодействие школа-вуз как средство погружения студентов в профессиональную деятельность

Сетевое взаимодействие в образовании – это совместная деятельность образовательных учреждений, которая направлена на повышение качества образования [3].

Существуют различные механизмы сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями, однако, есть необходимость в их теоретическом и практическом развитии. Сетевое взаимодействие сегодня становится мощным ресурсом, позволяющим образовательным учреждениям динамично развиваться в обществе. Оно позволяет:

-

• распределять ресурсы при общей задаче деятельности;

-

• опираться на инициативу каждого конкретного участника;

-

• осуществлять прямой контакт участников друг с другом;

-

• выстраивать многообразные возможные пути движения при общности внешней цели;

-

• использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного участника.

Для успешной реализации сетевого взаимодействия необходимо описать модель сетевого взаимодействия педагогических вузов и школ, объединяющихся целью, которая основана на заинтересованности членов сети в использовании совместных материальных и информационных ресурсов, по подготовке учеников школы, как абитуриентов для вуза, и студентов, как работников для школы. Понятно, что основа модели взаимодействия «школа-вуз» направлена на передачу одной образовательной организацией части продукта своей деятельности другой и наоборот, а также поддержку средней ступени образования высшей ступенью, в плане переподготовки преподавателей и т.д.

Традиционно, при реализации таких моделей ключевой фигурой является школьник. Сегодня педагогические вузы нуждаются в изменении такого подхода, а именно: ключевой фигурой становится студент – будущий педагог, который должен в процессе сетевого взаимодействия приобрести профессиональный опыт на практике, выполняя учебно-профессиональные (трудовые) действия.

Итак, теперь перейдем к самой модели сетевого взаимодействия «школа-вуз» с конкретными образовательными организациями. Под элементом сети «высшее учебное заведение» будет подразумеваться Елабужский институт Казанского федерального университета (ЕИ КФУ), а в качестве партнера «среднее учебное заведение» – средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов Елабужского муниципального района Республики Татарстан. Отметим, что в образовательной сети будет состоять только две образовательные организации, вуз и школа (по мере возникновения определенных задач подготовки педагогических кадров количество последних учреждений может измениться от 1 до 5 элементов).

Что ожидается от такого организованного сотрудничества образовательных учреждений, так это тот продукт, который и является общим результатом их образовательной деятельности: компетентный учитель, который не только обладает профессиональными знаниями, качествами, умениями, но и соответствует требованиям стандарта педагога.

Преподаватели ЕИ КФУ участвуют в реализации государственного заказа на разработку проекта стандарта высшего педагогического образования посредством усиления практической направленности подготовки студентов педагогического направления. Что подразумевает увеличение практической занятости студентов взамен изменении формы подачи теоретического материала, это позволит лучше приспособить будущих педагогов к их профессиональной деятельности и другим трудовым действиям [2].

Чем усилится практическая подготовка студентов педагогической направленности, так это посредством взаимодействия со школой №9 в образовательной сети, отсюда следует, что предварительно должен быть составлен план работы по взаимодействию. Что было и проделано преподавателями ЕИ КФУ: была разработана образовательная программа, опирающаяся на модульный принцип осуществления учебного процесса. Модуль включает «Дисциплины математического и естественно-научного цикла: естественнонаучное и математическое знание в образовательной практике», в основу которого были положены принципы деятельностного подхода.

По новой программе вместо стандартных лекций, мероприятиям формата сетевого взаимодействия отводится предпочтение, но это не означает, что теоретической части нет, базовая, так и вариативная части модуля сопровождаются дистанционными курсами на площадке «Тулпар» (LMS Moodle), которая предоставляется электронным университетом КФУ. Студенты не только на занятиях будут получать информацию, обсуждать и анализировать проблемные ситуации с преподавателем на семинарах, круглых столах, дискуссиях и других научно-учебных мероприятиях, но и дома, в любое удобное для них время, проходить курсы, содержащие лекции, контроль знаний, учебные форумы, форумы рефлексии и т.д.

Помимо этого студенты, разделившись на подгруппы, (предварительно преподаватель-координатор из вуза совместно с тьюторами-консультантами знакомят всех студентов со школьными учителями-супервизорами по предметам специализации студентов) выполняют задание по разработке продукта интеллектуальной деятельности, который можно будет применять в реальной профессиональной деятельности. При возникновении определенных трудностей, студенты могут проконсультироваться с тьюторами или же непосредственно со школьным учителем-супервизором. Работа в малых группах (5-7 человек ) направлена на достижение наилучшего понимания обсуждаемой проблемы. Кооперативность в обучении студента играет важную роль, как в способствовании обмену опытом, возможности почерпнуть и научиться новому у своих партнеров, так и в становлении квалифицированного педагога.

В таком взаимодействии студенты овладевают инструментарием ИКТ для осуществления учебно-профессиональной деятельности в образовательной информационной среде. Такой формат деятельности правильно соотносится с мнением Марголиса А.А: «Модуль должен быть дополнен существенной долей практики, притом не столько для иллюстрации теории, сколько для постановки проблемы осуществления профессионального действия и его отработки в специально организованной лабораторно-учебной среде (практикум) и на практической «клинической» базе (в условиях реальной образовательной организации) [2]».

Также студентам предлагается освоить роль преподавателя, объясняющего учебный материал некоторых тем базовой части модуля, в частности курса «Информационные и коммуникационные технологии в образовании (ИКТО)». В данном подходе подгруппе студентов предлагается разобрать тематику занятия и провести это занятие, разработанное под руководством учителя-супервизора, со своими одногруппниками.

Траектория движения студента по образовательному блоку «ИКТО» направлена на последовательное приобретение студентами практических компетенций теоретической части (см. Рис. 1). Траектория основана на применении интерактивных элементов электронных курсов, семинаров, конкурсов, круглых столов и других учебно-профессиональных мероприятий, которые по важности выше лекций, на которых учебное время тратится чисто на подачу теоретического материала.

Рис. 1. Траектория освоения студентом теоретического материала в блоке ИКТО, базовой части модуля.

Так как могут возникнуть некоторые недопонимания сотрудничества между элементами образовательной сети, то стоит более детально рассмотреть возникающие роли при сетевом взаимодействии школы и вуза.

Так как идея организации сетевого взаимодействия выдвинута вузом (школа «не против» в этом участвовать), то стоит рассмотреть сначала амплуа именно участников этой стороны. Основным деятелем, осуществляющим всю работу по связи со школой, решающим задачи организации взаимодействия и распределением тьюторов-консультантов между подгруппами студентов, является преподаватель-координатор, он же педагог, который ведет занятия по базовой части модуля. Тьюторами-консультантами являются студенты старших курсов тех факультетов, по которым ведется профиль модуля. Тьюторы-консультанты помогают студентам малых групп в решении возникающих в процессе выполнения лабораторных работ педагогических, методических и иных затруднений.

Теперь стоит рассмотреть возникающие роли при сетевом взаимодействии в средней образовательной организации. Основными являются:

-

• Учитель-заказчик. Школьный педагог (не по профилю модуля, а по основной специализации студентов-стажеров), предоставляющий малым группам задания в рамках тематики лабораторных работ;

-

• Учитель-супервизор. Педагог-наставник осуществляющий супервизию будущего педагога в условиях учебно-профессиональной деятельности и демонстрирующий лучшие образцы этой деятельности;

-

• Учитель-эксперт. Педагог, осуществляющий оценку учебнопрофессиональной деятельности студентов, е-портфолио, разработанных сопроводительных материалов школьного урока (мероприятия) для учителя-заказчика и т.д.

Помимо этого могут еще возникать и дополнительные роли, к примеру:

-

• консультант по педагогическим и методическим вопросам, возникающим в процессе выполнения лабораторных работ (аналогична функциям тьютора-консультанта);

-

• сотрудник по решению совместных проблем по организации взаимодействия;

Точками соприкосновения участников образовательных организаций являются такие учебные мероприятия, как семинары, круглые столы, дискуссии, встречи по проблемным вопросам, а также другие. Проводятся мастер-классы, круглые столы с успешными учителями в полном составе учебных групп в сочетании с последующим выполнением учебнопрофессиональных действий студентами в составе малых групп.

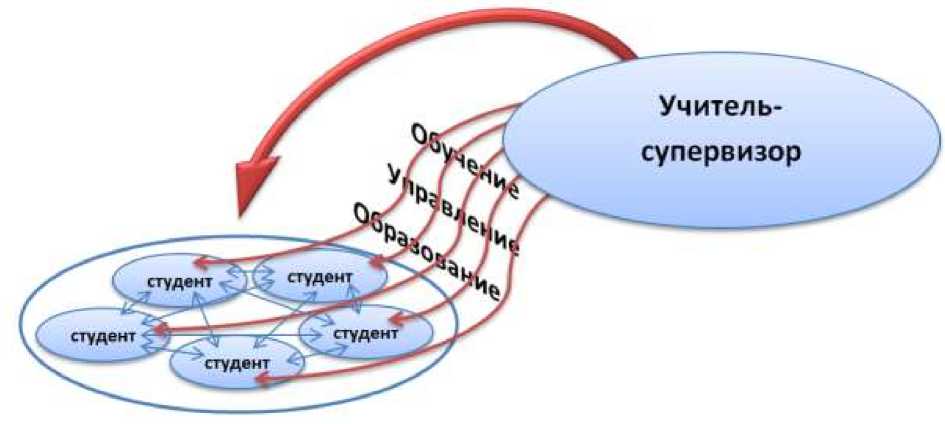

Наиболее эффективной формой сетевого взаимодействия является работа учителя-супервизора с малыми группами студентов. Так, в процессе освоения блока образовательных действий «ИКТО» студенты в сотрудничестве с учителем-супервизором осуществляют подготовку занятий для проведения с одногруппниками. (Рис. 2.)

В рамках спецпрактикумов проводится кооперативная работа по разработке электронного ресурса образовательного назначения. При этом будущие педагоги приобретают умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с преподавателем, учителем супервизором и сокурсниками, в том числе в сети Интернет; работать в группе, находить общее решение; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. Посещение школы малыми группами студентов, способствует усилению их внимания, более тесному общению с учителем-супервизором, что влияет на качество выполнения технических заданий.

Рис. 2. Схема влияния учителя-супервизора на студентов

Все сетевое взаимодействие в рамках реализуемого модуля проходят следующим образом:

-

• между руководителями образовательных организаций уточняются детали сетевого взаимодействия, а впоследствии заключается договор сотрудничества;

-

• координатор связывается с завучем школы, последний в свою очередь определяет наиболее компетентных педагогов-предметников на роли учителя-супервизора, учителя-эксперта, учителя заказчика, по тому профилю, по которому обучается группа студентов в вузе (две разные роли могут достаться одному и тому же педагогу, при условии его качественной подготовленности на такой вид деятельности);

-

• координатор определяет наиболее ответственных студентов-старшекурсников (с соответствующим профилем обучения) на роли тьюторов-консультантов;

-

• происходит разделение группы студентов на подгруппы (малые группы) и распределение между ними тьюторов-консультантов;

-

• координатор и завуч школы способствуют непосредственному знакомству студентов-стажёров с учителями-супервизорами на базе школы (тьюторы-консультанты тоже присутствуют в этом мероприятии).

-

• определяется план работы и происходит разъяснение основных задач, стоящие перед основными участниками (студенты и учителя школы).

-

• происходит переход к мероприятиям, на основе которых происходит усвоение студентами учебно-профессиональных действий осуществляемых в образовательной информационной среде (студенты постоянно находятся в контакте с учителями).

Контакт между участниками сетевого взаимодействия держится до момента полного прохождения студентами модуля, на протяжении которого они стараются вникнуть в решение возникающих проблем в процессе работы педагогов и перенять часть их опыта. Таким образом, происходит круговорот множественных взаимодействий между участниками образовательных учреждений.

Описанная модель позволит погрузить студентов, приступающих к получению педагогического образования, в реальную атмосферу практической педагогической деятельности и может быть использована в процессе усиления практической направленности педагогического образования на основе организации сетевого взаимодействия вуза и школы.