Сезонные и межгодовые изменения зоопланктона реки Неман

Автор: Кулаков Дмитрий Владимирович

Журнал: Принципы экологии @ecopri

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 2 (27) т.7, 2018 года.

Бесплатный доступ

В зоопланктоне р. Неман (проектируемом приемнике сбросных вод Балтийской атомной электростанции) выявлен 81 таксон видового и подвидового рангов. Ежегодно доминирующей по численности группой беспозвоночных были коловратки (до 73.9 ± 3.5 % в сообществе), представленные в основном такими видами, как Euchlanis dilatata, Keratella cochlearis, K. quadrata. Ветвистоусые ракообразные преобладали по биомассе (до 57.9 ± 4.4 %), в их числе наибольшего развития достигали Daphnia cucullata, Bosmina longirostris и Chydorus sphaericus. Максимальные значения численности (N) и биомассы (B) зоопланктона регистрировались в весенние периоды (N = 30.419 ± 10.298 тыс. экз./м3, B = 0 344 ± 0 136 г/м3), что может быть связано с повышением продуктивности гидробиоценоза в результате поступления биогенных веществ в реку во время весеннего паводка и образованием благоприятных условий для формирования временных сообществ зоопланктона в водах затопленной поймы. Летом и осенью, при снижении уровня воды и уменьшении концентрации биогенных веществ, наблюдалось сокращение количественных показателей планктонных беспозвоночных. В ряду многолетних наблюдений в результате усиления биогенной нагрузки, связанной со стоком с сельскохозяйственных территорий и поступлением загрязняющих веществ в районах населенных пунктов, наблюдалось увеличение численности и биомассы зоопланктона, а также повышение трофности водотока. Воды р. Неман соответствовали β-мезосапробной зоне. Трофический статус вод менялся от весеннего периода к осеннему – от гиперэвтрофных до эвтрофных условий. Наибольшая степень трофности регистрировалась в районе таких городов, как Гродно, Каунас, Юрбаркас и Неман.

Зоопланктон, численность, биомасса, балтийская аэс, река неман.

Короткий адрес: https://sciup.org/147231216

IDR: 147231216 | УДК: 574.633

Текст научной статьи Сезонные и межгодовые изменения зоопланктона реки Неман

Неман (белор. Нёман, лит. Nemunas) – одна из крупнейших рек бассейна Балтийского моря, имеет длину 937 км и площадь водосбора 98200 км2, берет начало в Республике Беларусь, на юго-западных отрогах Минской возвышенности (на высоте 180 м над уровнем моря), протекает по территории Литовской Республики, в нижнем течении на протяжении около 100 км по реке проходит граница между Калининградской областью и Литвой. Питание р. Неман смешанное с преобладанием снегового, водный режим характеризуется весенним половодьем, летней и зимней меженью (Государственный…, 1985, 1987). В нижнем течении река имеет наименьшую скорость течения и наибольшую ширину и глубину, наибольшая скорость течения характерна для среднего течения, а наименьшая ширина и глубина – для верхнего (табл. 1). Воды р. Неман от- носятся к пресным, среднеминерализованным, гидрокарбонатно-кальциевым, имеют преобладающую щелочную реакцию. Концентрация соединений фосфора и азота подвержена значительным сезонным колебаниям, поскольку она зависит от соотношения интенсивности процессов фотосинтеза и окисления органических веществ (Государственный^, 1988). Минимальное содержание фосфатов и нитратов наблюдалось обычно в весенне-летний период, максимальное – осенью и зимой (Кулаков и др., 2016).

Река имеет важное рыбохозяйственное значение, используется для судоходства, водоснабжения и сельского хозяйства. В настоящее время р. Неман испытывает постоянную антропогенную нагрузку, проявляющуюся, главным образом, в повышенном поступлении биогенных веществ (Ресурсы…, 1967; Рыбохозяйственный кадастр…, 2008), попадающих в водоток, вероятно, как за счет стока с промышленных предприятий, так и за счет поверхностного стока с водосбора. Кроме того, в будущем планируется использование р. Неман в качестве приемника сбросных вод с градирен Балтийской атомной электростанции (БтАЭС), строительная площадка которой расположена на территории Калининградской области в 80 км от устья реки. Эксплуатация БтАЭС потенциально может повлиять на условия существования гидробионтов, в связи с этим весьма актуально изучение современного экологического состояния реки, в частности исследование зоопланктона – динамичного компонента водной биоты, использующегося для биомониторинга водных объектов (Погребов и др., 1984). Изучение фонового состояния зоопланктона р. Неман (до введения в эксплуатацию БтАЭС) позволит ис- пользовать в последующем характеристики планктонного сообщества для оценки возможных изменений в водотоке и разработать мероприятия по снижению и компенсации ущерба водным биоресурсам при эксплуатации атомной станции.

Цель работы - исследование таксономического состава, количественных показателей, сезонных и межгодовых изменений планктонных беспозвоночных р. Неман, оценка качества вод по показателям зоопланктона.

Материалы

Отбор проб проводили весной, летом и осенью на 13 мониторинговых станциях (ст.) (рис. 1), расположенных в прибрежной части р. Неман на расстоянии 1.5–3 м от берега, за исключением 2012 г., когда пробы отбирали только на территории Калининградской области в весенний и осенний периоды. Станции отбора проб (ст.) 1 и 2 располагались в верхнем течении реки, ст. 3 и 4 – в среднем течении, ст. 5-13 - в нижнем течении. В районах расположения населенных пунктов находились: ст. 1 (дер. Белица, 560 человек), ст. 2 (г. Мосты, 16 тыс. человек), ст. 3 (г. Гродно, 371 тыс. человек), ст. 4 (г. Каунас, 290 тыс. человек), ст. 5 (г. Юрбаркас, 13 тыс. человек), ст. 6 (г. Смалининкай, 600 человек), ст. 7 (пос. Неманское, 700 человек), ст. 10, 11 (г. Неман, 11 тыс. человек), ст. 13 (пос. Русне, 1600 человек). В районах с минимальной хозяйственной деятельностью на отдалении от населенных пунктов размещались ст. 8, 9, 12. Станция 8 соответствовала расположению проектируемого выпуска сбросных вод БтАЭС (в период исследований строительные работы не осуществлялись). Всего было собрано, обработано и проанализировано 198 проб зоопланктона.

Таблица 1. Гидрографические параметры разных участков течения р. Неман

|

Участок реки |

Скорость течения, м/с |

Ширина, м |

Глубина, м |

|

Верхнее течение |

0.5–0.6 |

35–45 |

1.5 |

|

Среднее течение |

0.7 |

185 |

2.5 |

|

Нижнее течение |

0.1 |

400–600 |

7.0 |

Рис. 1. Расположение станций отбора проб на территории трех государств (А) и в районе 30 км зоны БтАЭС (Б)

Fig. 1. Location of sampling stations in the territory of three states (A) and in the 30 km zone of the BtNPP (B)

Методы

Пробы отбирали на глубине до 0.5 м, процеживая 50–150 л воды через газ с размером ячеи 64 мкм. В качестве фиксатора использовался 70-процентный этиловый спирт. Камеральная обработка выполнялась по стандартной методике (Методика…, 1975) с использованием соответствующих определителей (Боруцкий и др.; 1991, Кутикова, 1970; Определитель…, 2010). Зоопланктон оценивали по таксономическому составу, численности ( N ), биомассе ( B ) и доле таксономических групп в общей численности и биомассе. Видовое разнообразие сообществ определяли по информационному индексу Шеннона – Уивера, рассчитанному по численности ( HN ) и биомассе ( HB ) зоопланктона (Песенко, 1982; Shannon, Weaver, 1963). Оценку сапробности проводили по индексу сапробности Пантле и Букка в модификации Сладечека ( S ) (Sladečec, 1973). Для оценки трофического статуса водоема использовали фаунистический коэффициент трофности Мяэметса ( E ) (Мяэметс, 1980). Доминантные виды выделяли по относительной численности и биомассе, принимая за нижнюю границу доминирования обилие ≥ 10 %. Для количества видов, численности и биомассы зоопланктона рассчитывали среднее арифметическое и ошибку среднего по каждой

станции в каждый сезон исследований, а также по каждому сезону за каждый год исследований. Оценку достоверности различий определяли по критерию Стьюдента (р ≤ 0.05). Также был проведен корреляционный анализ зависимости показателей зоопланктона от температуры воды и скорости течения в разные сезоны.

Результаты

Одним из важнейших абиотических факторов, воздействующих на гидробиоценоз, является температура воды и ее сезонная динамика. Учитывая, что после ввода в эксплуатацию БтАЭС р. Неман будет испытывать тепловое воздействие сбросных вод, было проведено исследование фонового температурного режима реки. По нашим наблюдениям, средняя температура воды в прибрежной части р. Неман (табл. 2) в весенние периоды варьировала от 9.0 ± 0.1 °C в апреле 2016 г. до 19.8 ± 0.2 °C в мае 2013 г. В летние периоды средняя температура воды была минимальна в июне 2014 г., составляя 18.0 ± 0.1 °C, а наибольших значений достигала в июне 2016 г. – 23.6 ± 0.3 °C. В сентябре средняя температура воды варьировала от 15.5 ± 0.3 °C в 2012 г. до 19.9 ± 0.1 °C в 2016 г., в октябре – от 6.5 ± 0.1 °C в 2016 г. до 12.4 ± 0.3 °C в 2014 г.

Таблица 2. Изменение температуры воды в прибрежной части р. Неман

|

Год |

Апрель |

Май |

Июнь |

Июль |

Сентябрь |

Октябрь |

|

2012 |

– |

17.3±0.4 |

– |

– |

15.5±0.3 |

– |

|

2013 |

– |

19.8±0.2 |

20.9±0.1 |

20.1±0.5 |

– |

10.5±0.2 |

|

2014 |

9.1±0.2 |

17.0±0.1 |

18.0±0.1 |

19.9±0.3 |

– |

12.4±0.3 |

|

2015 |

– |

14.1±0.3 |

– |

20.4±0.6 |

15.6±0.3 |

8.4±0.1 |

|

2016 |

9.0±0.1 |

16.9±0.4 |

23.6±0.3 |

21.5±0.3 |

19.9±0.1 |

6.5±0.1 |

|

2017 |

– |

– |

17.8±0.4 |

19.5±0.2 |

16.6±0.1 |

11.1±0.2 |

Примечание: прочерк – исследования не проводились.

Таблица 3. Таксономический состав зоопланктона р. Неман

|

Таксон |

Годы исследований |

|||||

|

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

|

|

Коловратки (Rotifera) |

||||||

|

Asplanchna priodonta Gosse, 1850 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Brachionus angularis Gosse, 1851 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

B. budapestinensis Daday, 1885 |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

|

B. calyciflorus Pallas, 1766 |

– |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

B. c. amphiceros Ehrenberg, 1838 |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

|

B. c. spinosus Wierzejski, 1891 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

B. diversicornis (Daday, 1883) |

– |

+ |

– |

+ |

+ |

– |

|

B. leydigii rotundus Rousselet, 1907 |

+ |

– |

– |

– |

– |

+ |

|

B. l. tridentatus Zernov, 1901 |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

|

B. quadridentatus Hermann, 1783 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

B. qu. ancylognathus Schmarda, 1859 |

– |

– |

– |

– |

+ |

+ |

|

B. qu. cluniorbicularis Skorikov, 1894 |

– |

+ |

+ |

– |

+ |

+ |

|

B. urceus (Linnaeus, 1758) |

– |

– |

+ |

+ |

+ |

– |

|

Eosphora ehrenbergi Weber, 1918 |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

|

Eothinia elongata (Ehrenberg, 1832) |

– |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

Таблица 3. Продолжение

|

Таксон |

Годы исследований |

|||||

|

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

|

|

Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

F. maior (Colditz, 1914) |

– |

– |

– |

– |

+ |

+ |

|

Kellicottia longispina (Kellicott, 1879) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Keratella cochlearis (Gosse, 1851) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

K. c. tecta (Gosse, 1851) |

– |

+ |

– |

+ |

+ |

– |

|

K. quadrata O.F. Müller, 1786 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Lecane bulla (Gosse, 1851) |

– |

+ |

+ |

– |

+ |

+ |

|

L. luna (O.F. Müller, 1776) |

– |

– |

– |

+ |

+ |

+ |

|

L. lunaris (Ehrenberg, 1832) |

– |

– |

– |

+ |

+ |

+ |

|

Mytilina ventralis (Ehrenberg, 1832) |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Notholca acuminata (Ehrenberg, 1832) |

– |

+ |

+ |

– |

+ |

+ |

|

Platyias patulus (O.F. Müller, 1786) |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

|

P. quadricornis (Ehrenberg, 1832) |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

|

Polyarthra dolichoptera Jdelson, 1925 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

P. vulgaris Carlin, 1943 |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

|

Rotaria rotatoria Pallas, 1766 |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

|

Synchaeta pectinata Ehrenberg, 1832 |

– |

+ |

+ |

– |

+ |

+ |

|

Testudinella patina (Hermann, 1783) |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

+ |

|

Trichocerca capucina (Wierzejski & Zacharias, 1893) |

– |

+ |

– |

– |

+ |

– |

|

Trichotria pocillum (O.F. Müller, 1766) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Веслоногие ракообразные (Copepoda) |

||||||

|

Cyclops scutifer G.O. Sars, 1863 |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

|

C. strenuus Fischer, 1851 |

+ |

– |

+ |

– |

+ |

– |

|

C. vicinus Ulyanin, 1875 |

– |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Eucyclops macrurus (G.O. Sars, 1863) |

+ |

+ |

– |

– |

+ |

– |

|

Eu. serrulatus (Fischer, 1851) |

– |

+ |

– |

+ |

+ |

+ |

|

Eudiaptomus gracilis (G.O. Sars, 1863) |

– |

– |

+ |

+ |

+ |

– |

Таблица 3. Продолжение

|

Таксон |

Годы исследований |

|||||

|

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

|

|

Eu. graciloides (Lilljeborg, 1888) |

– |

+ |

+ |

– |

+ |

+ |

|

Eurytemora lacustris (Poppe, 1887) |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

|

Macrocyclops albidus (Jurine, 1820) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) |

– |

+ |

+ |

– |

+ |

– |

|

Paracyclops affinis (G.O. Sars, 1863) |

– |

– |

+ |

– |

+ |

+ |

|

P. fimbriatus (Fischer, 1853) |

– |

+ |

– |

– |

+ |

– |

|

Thermocyclops oithonoides (G.O. Sars, 1863) |

– |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Ветвистоусые ракообразные (Cladocera) |

||||||

|

Acroperus harpae (Baird, 1834) |

– |

+ |

– |

+ |

+ |

– |

|

Alona quadrangularis (O.F. Müller, 1776) |

– |

+ |

+ |

+ |

– |

+ |

|

Al. rectangula (G.O. Sars, 1861) |

– |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Alonella exigua (Lilljeborg, 1853) |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

|

Al. nana (Baird, 1843) |

– |

– |

+ |

– |

+ |

+ |

|

Biapertura affinis (Leydig, 1860) |

+ |

– |

– |

– |

+ |

– |

|

Bosmina longirostris (O.F. Müller, 1785) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

B. coregoni Baird, 1857 |

– |

+ |

+ |

– |

+ |

+ |

|

B. crassicornis Lilljeborg, 1887 |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

|

B. longispina Leydig, 1860 |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

|

Ceriodaphnia pulchella G.O. Sars, 1862 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Chydorus sphaericus (O.F. Müller, 1776) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Daphnia cristata G.O. Sars, 1861 |

+ |

– |

+ |

– |

+ |

+ |

|

D. cucullata G.O. Sars, 1862 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

D. galeata G.O. Sars, 1864 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

D. longispina (O.F. Müller, 1776) |

– |

+ |

– |

+ |

+ |

+ |

|

Diaphanosoma brachyurum (Liévin, 1848) |

– |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Eurycercus lamellatus (O.F. Müller, 1776) |

– |

– |

+ |

– |

+ |

+ |

|

Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1848) |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

|

Ilyocryptus agilis Kurz, 1878 |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

Таблица 3. Продолжение

|

Таксон |

Годы исследований |

|||||

|

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

|

|

Il. sordidus (Liévin, 1848) |

– |

+ |

– |

+ |

+ |

+ |

|

Leptodora kindtii (Focke, 1844) |

+ |

+ |

+ |

– |

+ |

+ |

|

Leydigia leydigi (Schoedler, 1863) |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

|

Macrothrix rosea (Jurine, 1820) |

– |

– |

– |

+ |

+ |

+ |

|

Moina macrocopa (Straus, 1820) |

– |

+ |

– |

– |

+ |

– |

|

Pleuroxus aduncus (Jurine, 1820) |

– |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

P. striatus Schoedler, 1863 |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

|

P. truncatus (O.F. Müller, 1785) |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

|

Polyphemus pediculus (Linnaeus, 1758) |

– |

+ |

+ |

– |

– |

+ |

|

Scapholeberis mucronata O.F. Müller, 1776 |

– |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Sida crystallina (O.F. Müller, 1776) |

– |

+ |

– |

+ |

+ |

+ |

|

Simocephalus vetulus (O.F. Müller, 1776) |

– |

– |

+ |

+ |

– |

+ |

|

Всего Rotifera |

15 |

21 |

17 |

18 |

30 |

25 |

|

Всего Copepoda |

3 |

9 |

8 |

5 |

11 |

7 |

|

Всего Cladocera |

9 |

18 |

17 |

16 |

26 |

23 |

|

Сумма |

27 |

48 |

42 |

39 |

67 |

55 |

В зоопланктоне р. Неман обнаружен 81 таксон видового и подвидового рангов (табл. 3). Сообщество планктонных беспозвоночных представлено обычными для водоемов Северо-Запада России видами, среди которых коловраток (Rotifera) – 36, веслоногих (Copepoda) – 13, ветвистоусых

ракообразных (Cladocera) - 32 вида и подвида. Всесветное распространение имели 62.0 % видов, к числу широко распространенных в Голарктике принадлежало 19.0 % видов, доля палеарктических видов составляла 12.7 %, европейских – 6.3 %.

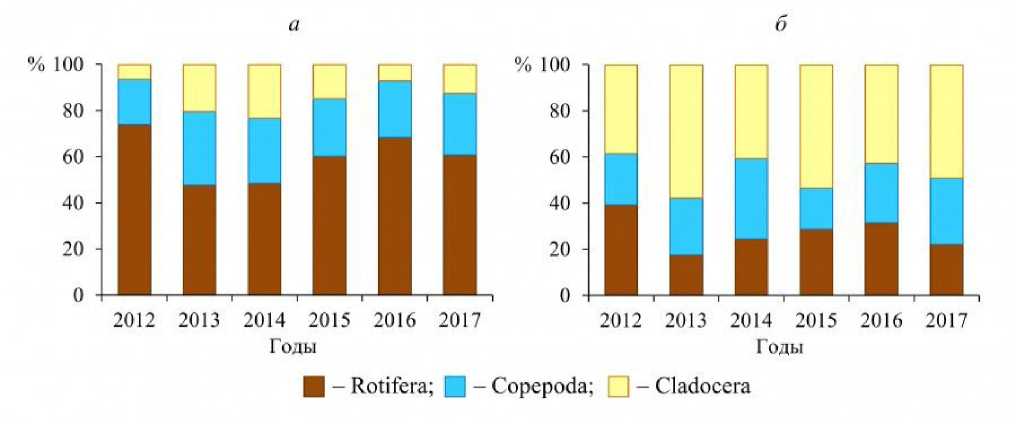

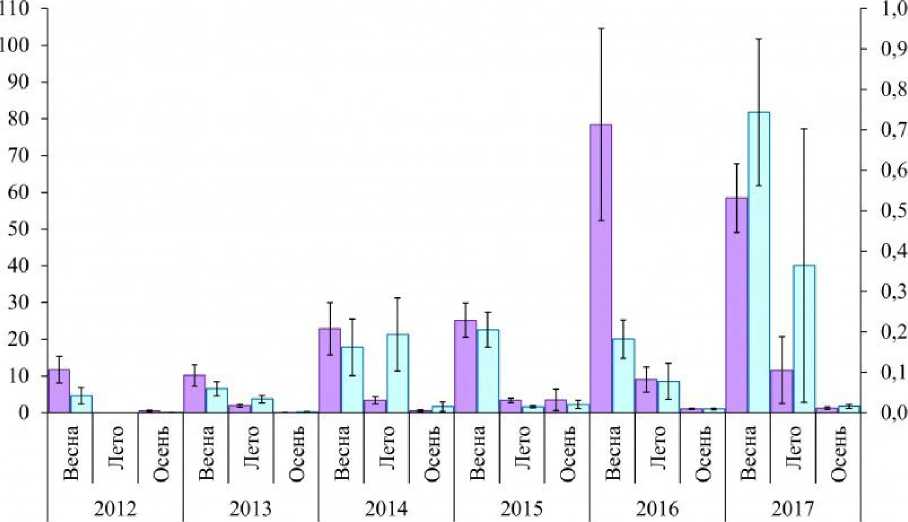

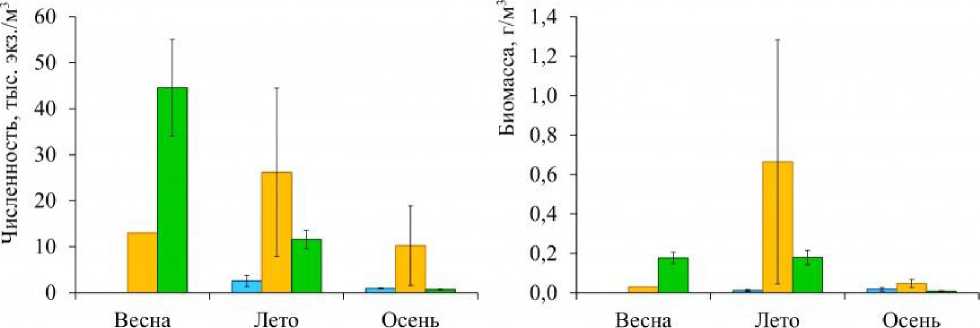

Наибольшее таксономическое богатство зоопланктона было зарегистрировано весной (табл. 4). Летом относительно весеннего периода величина этого показателя снижалась в среднем в 1.3 раза, осенью – в 2.2 раза. Максимальные значения численности зоопланктона также обнаруживались весной (табл. 4, рис. 3), что связано с преобладанием в сообществе мелких коловраток. Развитие в летний период ветвистоусых ракообразных способствовало увеличению биомассы зоопланктона. В осенние периоды наблюдались минимальные значения количественных показателей планктонных беспозвоночных.

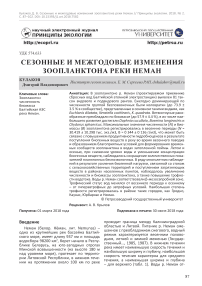

В межгодовом ряду наблюдений преобладающей по численности группой беспозвоночных в зоопланктоне были коловратки (рис. 2), их доля в общей численности варьировала от 47.6 ± 3.9 до 73.9 ± 3.5 %. Доля ветвистоусых ракообразных в общей численности зоопланктона была наименьшей. Тем не менее по биомассе эти беспозвоночные занимали лидирующее положение – от 38.6 ± 8.3 до 57.9 ± 4.4 %. Ежегодно от весеннего периода к осеннему наблюдалось сокращение доли коловраток в общей численности и биомассе сообщества за счет увеличения доли веслоногих и ветвистоусых ракообразных.

В течение 6 лет наблюдений доминирующими по численности ежегодно были коловратки Euchlanis dilatata , Keratella cochlearis , K. quadrata и ювенильные особи веслоногих ракообразных. В весенний период 2014 и 2016 гг. регистрировалось массовое развитие коловраток Polyarthra dolichoptera ; в летний период 2014 г. – ветвистоусых Daphnia cristata и D. cucullata , осенью 2014 г. – Bosmina longirostris . В летний период 2015 г. массово развивались коловратки Brachionus quadridentatus , весной 2017 г. среди до-минантов зарегистрирована Asplanchna priodonta .

По биомассе ежегодно доминировали

|

Таблица 4. Сезонная динамика показателей зоопланктона р. Неман в среднем за 2012–2017 гг. |

|||||||||

|

Ст. |

Количество видов и подвидов в пробе |

Численность, тыс. экз./м3 |

Биомасса, г/м3 |

||||||

|

Весна |

Лето |

Осень |

Весна |

Лето |

Осень |

Весна |

Лето |

Осень |

|

|

Верхнее течение |

|||||||||

|

1 |

6.8± |

3.5± |

1.4± |

0.8± |

0.006± |

0.009± |

|||

|

– |

1.3 |

0.5 |

– |

0.6 |

0.6 |

– |

0.004 |

0.007 |

|

|

2 |

10.0± |

6.5± |

3.8± |

1.1± |

0.016± |

0.026± |

|||

|

– |

3.0 |

2.5 |

– |

2.0 |

1.0 |

– |

0.008 |

0.025 |

|

|

Среднее течение |

|||||||||

|

3 |

17.3± |

10.5± |

44.5± |

18.9± |

1.283± |

0.068± |

|||

|

– |

4.3 |

5.5 |

– |

27.4 |

18.8 |

– |

1.054 |

0.067 |

|

|

4 |

11.5± |

7.6± |

4.7± |

13.0± |

7.9± |

1.6± |

0.031± |

0.045± |

0.026± |

|

1.7 |

2.0 |

0.8 |

6.1 |

5.1 |

0.5 |

0.009 |

0.013 |

0.020 |

|

|

Нижнее течение |

|||||||||

|

5 |

14.0± |

12.4± |

7.3± |

23.0± |

9.6± |

1.3± |

0.064± |

0.089± |

0.018± |

|

2.3 |

2.2 |

1.5 |

7.2 |

7.0 |

0.7 |

0.019 |

0.047 |

0.011 |

|

|

6 |

15.4± |

9.6± |

5.5± |

19.1± |

9.0± |

0.8± |

0.093± |

0.150± |

0.007± |

|

2.6 |

3.0 |

0.8 |

4.4 |

5.1 |

0.5 |

0.037 |

0.093 |

0.003 |

|

|

7 |

13.4± |

10.0± |

7.0± |

44.5± |

3.2± |

0.9± |

0.198± |

0.043± |

0.012± |

|

2.0 |

1.8 |

1.5 |

15.6 |

0.9 |

0.4 |

0.078 |

0.028 |

0.004 |

|

|

8 |

15.6± |

10.7± |

5.4± |

121.2± |

18.1± |

0.6± |

0.299± |

0.309± |

0.004± |

|

3.0 |

2.2 |

0.9 |

84.1 |

14.6 |

0.2 |

0.099 |

0.283 |

0.001 |

|

|

9 |

12.8± |

11.0± |

4.9± |

40.2± |

16.5± |

0.5± |

0.290± |

0.199± |

0.005± |

|

1.9 |

2.1 |

0.8 |

24.0 |

12.7 |

0.1 |

0.138 |

0.180 |

0.002 |

|

|

10 |

10.7± |

11.5± |

5.9± |

25.6± |

13.1± |

0.4± |

0.156± |

0.158± |

0.003± |

|

1.5 |

2.1 |

1.5 |

14.7 |

11.0 |

0.1 |

0.084 |

0.143 |

0.001 |

|

|

11 |

14.2± |

10.4± |

6.5± |

60.3± |

10.5± |

0.7± |

0.111± |

0.208± |

0.005± |

|

3.3 |

1.5 |

1.1 |

43.7 |

7.9 |

0.2 |

0.070 |

0.135 |

0.002 |

|

|

12 |

13.2± |

8.3± |

5.8± |

26.1± |

3.9± |

0.6± |

0.134± |

0.072± |

0.013± |

|

1.7 |

1.7 |

1.9 |

8.5 |

2.0 |

0.2 |

0.076 |

0.044 |

0.007 |

|

|

13 |

16.0± |

15.2± |

8.0± |

41.0± |

20.3± |

0.5± |

0.248± |

0.380± |

0.007± |

|

3.1 |

1.9 |

1.5 |

15.1 |

14.6 |

0.1 |

0.136 |

0.249 |

0.003 |

|

Примечание: прочерк – исследования не проводились.

коловратки Euchlanis dilatata и копеподиты циклопов. Кроме того, в разные годы исследований доминировали Daphnia cucullata , Bosmina longirostris , Chydorus sphaericus , Asplanchna priodonta , Eudiaptomus graciloides . В летний период 2013 г. также доминировала Diaphanosoma brachyurum , осенью 2013 г. – Alona rectangula . Летом 2014 г. среди доминирующих по биомассе видов встречалась Daphnia cristata ; в осенние периоды 2014 и 2017 гг. – Cyclops vicinus . В летний период 2015 г. в комплекс доминирующих видов входила коловратка Brachionus quadridentatus . Летом 2016 г. доминировала Synchaeta pectinata , летом и осенью 2017 г. – Thermocyclops oithonoides .

В разные годы наблюдений среднее количество видов в пробе варьировало от 3.2 ± 0.4 до 18.6 ± 1.1. Наибольшего таксономического богатства зоопланктон достигал в 2016 г., когда количество таксонов планктонных беспозвоночных увеличивалось в среднем более чем в 1.5 раза по сравнению с предыдущими годами исследований (Кулаков и др., 2014, 2016). Наибольшие значения численности также наблюдались в 2016 г., когда по сравнению с предыдущими годами исследований численность в среднем увеличивалась в 4 раза, составляя 30.419 ± 10.298 тыс. экз./м3. Наибольшие значения биомассы планктонных беспозвоночных регистрировались в 2017 г. (в среднем 0.344 ± 0.136 г/м3),

Рис. 2. Межгодовая динамика относительной численности ( а ) и биомассы ( б ) таксономических групп зоопланктона р. Неман

Fig. 2. Interannual dynamics of the relative abundance ( a ) and biomass ( b ) of the taxonomic groups of zooplankton of the Neman River

Численность, тыс. экз./м3

Биомасса, г/м3

| — Численность, тыс. экз./м3; □ — Биомасса, г/м3

Рис. 3. Динамика количественных показателей зоопланктона р. Неман

Fig. 3. Dynamics of abundance and biomass of zooplankton of the Neman river

в 5 раз превышая среднегодовые значения данного показателя за предыдущие периоды исследований (рис. 3). Таксономическое богатство зоопланктона достигало максимума в весенние периоды (табл. 4) – в среднем до 13.6 ± 0.7 вида в пробе, летом величина этого показателя снижалась до 10.8 ± 0.6, а осенью – до 6.1 ± 0.4. Наибольшие значения количественных показателей зоопланктона обнаруживались в районе будущего выпуска сбросных вод БтАЭС и ниже по течению реки.

Увеличение численности и биомассы в 2016 и 2017 гг. происходило благодаря развитию организмов – индикаторов эвтрофных условий – мелких коловраток рода Keratella и ракообразных Bosmina longirostris , что свидетельствовало об усилении эвтрофиро-вания водотока (Андроникова, 1996), возможно, связанного с увеличением в 2016 г. поголовья крупного рогатого скота на животноводческих хозяйствах Калининградской области.

Значения индекса Шеннона – Уивера, определенного по численности ( HN ) и биомассе ( HB ) зоопланктона, в период исследований варьировали от 1.9 ± 0.2 до 2.5 ± 0.1 бит. Средние величины коэффициента трофности Мяэметса свидетельствовали о снижении трофического уровня вод р. Неман от весеннего ( E = 16.4 ± 1.3) и летнего периода ( E = 14.2 ± 2.7) к осеннему ( E = 3.6 ± 0.4) – от гиперэвтрофных до эвтрофных условий. Максимальные значения данного коэффициента были зарегистрированы весной и летом в районе крупных населенных пунктов: Гродно ( E = 15.0 ± 6.9), Каунас ( E = 23.9 ± 3.1), Юрбаркас ( E = 20.2 ± 3.7), Неман ( E = 23.4 ± 6.6); наименьшие – осенью в районе г. Мосты ( E = 1.5 ± 1.0) и дер. Белица ( E = 1.3 ± 0.7). Значения индекса сапробности в среднем по станциям различались не существенно и составляли от 1.4 ± 0.1 до 1.8 ± 0.1 балла, что соответствует олигосапробной – β-мезосапробной зоне (условно-чистые – слабо загрязненные воды) (Sladečec, 1973).

Обсуждение

Зоопланктон р. Неман также исследовался сотрудниками Калининградского государственного технического университета (КГТУ) (Матвеева и др., 2012; Шибаев и др., 2016), выполнявшими отбор проб в Калининградской области на участке р. Неман от пос. Неманское до г. Неман в период с 2009 по 2015 г. ежемесячно и круглогодично. В 156 пробах зоопланктона было обнаружено 85 таксо- нов, определенных до уровня видов и подвидов, что сопоставимо с результатами наших исследований (см. табл. 3). Наименьшее видовое разнообразие планктонных беспозвоночных было характерно для зимнего периода, особенно для февраля, когда большая часть реки покрыта льдом. Зимний зоопланктон формировали эвритермные виды, среди которых основу сообщества составляли Keratella quadrata, Bosmina longirostris, а также взрослые и неполовозрелые особи Eudiaptomus gracilis.

В исследованиях КГТУ, как и в наших исследованиях, в конце весны регистрировался пик численности и биомассы зоопланктона, связанный с интенсивным развитием коловраток. Увеличение таксономического богатства и численности зоопланктона в весенние периоды происходило, вероятно, в связи с поступлением в водоток дополнительных биогенных веществ, смываемых из поймы во время паводка, что создавало благоприятные условия для развития планктонных организмов.

В сезонной динамике показателей зоопланктона р. Неман сотрудниками КГТУ был зарегистрирован также второй пик численности и биомассы, приходящийся на август (Шибаев и др., 2016). Этот пик нами не регистрировался, поскольку в августе мы не имели возможности отбирать пробы. Второй пик в годовом развитии зоопланктона был связан с массовым развитием ветвистоусых ракообразных. В этот период температура воды в реке, как правило, превышала 20 °С, течение замедлялось и развивалась прибрежно-водная растительность, что способствовало интенсивному формированию теплолюбивых и фитофильных видов, представленных в основном ракообразными Bosmina longirostris , Chydorus sphaericus , Diaphanosoma brachyurum , Mesocyclops leuckarti , коловратками рода Brachionus и Euchlanis dilatata .

Сезонные изменения показателей зоопланктона на разных участках течения реки имели некоторые отличия. Наибольшее таксономическое богатство регистрировалось в нижнем течении в весенний период – 13.9 ± 0.6 вида в пробе, наименьшее – в верхнем течении осенью (5.0 ± 1.5 вида в пробе). Численность достигала максимальных величин также в нижнем течении в весенний период, составляя в среднем 44.6 ± 10.5 тыс. экз./м3 (рис. 4). Наибольшие значения биомассы регистрировались летом в среднем течении реки – 0.664 ± 0.619 г/м3. Минимум количественных показателей зоопланктона был характерен для верхнего течения реки во все сезоны года, где численность варьи- ровала от 1.0 ± 0.2 до 2.6 ± 2.1 тыс. экз./м3, биомасса – от 0.011 ± 0.005 до 0.017 ± 0.009 г/м3 (рис. 4).

■ - верхнее течение; ■ — среднее течение; ■ - нижнее течение

Рис. 4. Сезонная динамика количественных показателей зоопланктона на разных участках течения р. Неман

Fig. 4. Seasonal dynamics of abundance and biomass of zooplankton in different sections of the Neman River

Корреляционный анализ (табл. 5) зависимости количества видов зоопланктона от температуры воды показал очень слабую положительную корреляцию (r = 0.3), за исключением июня, когда корреляция была очень слабой отрицательной (r = -0.2), и октября, когда наблюдалась сильная отрицательная корреляция (r = -0.7). Зависимость общей численности и биомассы зоопланктона от температуры воды имела очень слабую и слабую отрицательную корреляцию (r от -0.1 до -0.5), за исключением июля, когда корреляция была очень слабой положительной. В зависимости от скорости течения показатели зоопланктона на протяжении всего вегетационного периода имели очень слабую и слабую отрицательную корреляцию (r от -0.1 до -0.4).

Таблица 5. Коэффициенты корреляции ( r ) между показателями зоопланктона и параметрами среды

|

Месяц |

Температура воды |

Скорость течения |

||||

|

Количество видов |

Общая численность |

Общая биомасса |

Количество видов |

Общая численность |

Общая биомасса |

|

|

Апрель |

0,3 |

-0,2 |

-0,1 |

-0,3 |

-0,2 |

-0,2 |

|

Май |

0,3 |

-0,1 |

-0,2 |

-0,1 |

-0,1 |

-0,3 |

|

Июнь |

-0,2 |

-0,5 |

-0,5 |

-0,4 |

-0,1 |

-0,2 |

|

Июль |

0,3 |

0,3 |

0,2 |

-0,1 |

-0,2 |

-0,1 |

|

Сентябрь |

0,3 |

-0,2 |

-0,2 |

-0,2 |

-0,1 |

-0,1 |

|

Октябрь |

-0,7 |

-0,5 |

-0,1 |

-0,2 |

-0,1 |

-0,1 |

Показатели зоопланктона на станциях, расположенных в районах крупных населенных пунктов (численность населения больше 10 тыс. человек), и в районах, где хозяйственная деятельность была минимальной или отсутствовала, не имели достоверных отличий. Исключение составляла биомасса, значения которой в весенние периоды на станциях в районе крупных населенных пунктов были достоверно ниже, чем на станциях с минимальным антропогенным воздействием (табл. 6). Тем не менее на станциях в районах с минимальной хозяйственной деятельностью в весенние периоды наблюдалось увеличение количества видов, численности и биомассы зоопланктона, летом и осенью численность и биомасса зоопланктона была выше на станциях, расположенных вблизи от крупных населенных пунктов. Зависимость показателей зоопланктона от численности населения близлежащих населенных пунктов имела очень слабую отрицательную корреляцию (r от -0.1 до -0.3).

Таблица 6. Сезонная динамика показателей зоопланктона р. Неман в зависимости от степени антропогенного воздействия в среднем по станциям за период с 2012 по 2017 г.

|

Показатель |

Воздействие хозяйственной деятельности человека Сезон Минимум или Станции в районе городов отсутствие |

|

Количество видов |

Весна 14.2±0.5 11.1±2.0 Лето 10.3±1.0 10.0±1.9 Осень 5.9±0.6 5.9±1.1 |

|

Численность, тыс. экз./м3 |

Весна 54.6±13.8 25.8±6.6 Лето 9.6±3.1 14.0±5.2 Осень 0.7±0.1 3.4±2.6 |

|

Биомасса, г/м3 |

Весна 0.234±0.025 0.080±0.019* Лето 0.146±0.057 0.284±0.168 Осень 0.011±0.003 0.018±0.009 |

Примечание: * – достоверные различия ( р ≤ 0.05).

Для рационального использования водных ресурсов проектом БтАЭС предусмотрена оборотная система технического водоснабжения с мокрыми градирнями. Для компенсации потерь воды в охладительных устройствах, а также для продувки системы водоснабжения будет осуществляться забор подпиточной воды из р. Неман с последующим сбросом в нее продувочных вод, которые будут отводиться по подземному водоводу протяженностью 11 км.

По результатам гидродинамического моделирования участка р. Неман, находящегося в зоне потенциального воздействия БтАЭС (Лунева и др., 2014), установлено, что температура сбросных вод в разные сезоны года будет превышать температуру речной воды на 0.8–1.9 °C (в среднем за год – на 1.3 °C). Это вписывается в естественные колебания температуры воды в водотоке, составляющие в межгодовом ряду наблюдений в сред- нем 2.0–5.9 °C (см. табл. 2). В связи с этим температурное воздействие БтАЭС на гидробионтов будет минимальным или вовсе отсутствовать. Использование рассеивающих насадок обеспечит эффективное смешение природных и технических вод уже вблизи водовыпуска (Лунева и др., 2014).

Таким образом, при эксплуатации БтАЭС не следует ожидать сильного угнетающего теплового воздействия на гидробионтов даже в зоне, примыкающей к водосбросу. Основным фактором воздействия на зоопланктон будет травмирование и непосредственная гибель организмов в воде, забираемой в системы охлаждения (Мордухай-Болтовской, 1975). Накопление ниже водосброса мертвых животных и превращение их в детрит будет способствовать повышению трофно-сти водоема (Куликов и др., 1978; Тимофеев, Бардан, 1995).

Заключение

Зоопланктон р. Неман имел богатый видовой состав с высокой численностью отдельных видов, среди которых массового развития достигали коловратки, мелкие ветвистоусые и науплиусы веслоногих ракообразных. Высокая численность этих мелкоразмерных животных не обусловливала высоких значений биомассы.

Наибольшие величины количественных показателей планктонных беспозвоночных наблюдались в весенний период, что может быть связано с разливом реки и образованием благоприятных условий для формирования временных сообществ в водах затопленной поймы, а также поступлением биогенных веществ в реку во время весеннего паводка, способствовавших развитию кормовых объектов зоопланктона. В середине лета и осенью, при снижении уровня воды и уменьшении концентрации биогенных веществ, в водотоке наблюдалось значительное сокращение численности и биомассы планктонных организмов.

Исследованный водоток испытывал постоянную антропогенную нагрузку, свя- занную со стоком с сельскохозяйственных территорий, животноводческих хозяйств и поступлением загрязняющих веществ от точечных источников – мелких и крупных населенных пунктов. В связи с возрастающим антропогенным прессом в ряду межгодовых наблюдений прослеживалось усиление эв-трофирования вод р. Неман и ухудшение их качества. Наибольшая степень трофности и развитие организмов-индикаторов эвтрофных условий обнаруживалось в районах городов Гродно, Каунас, Юрбаркас и Неман.

В период исследований строительные работы, осуществлявшиеся на площадке БтА-ЭС, фактически не оказывали влияния на водоток. Однако после ввода атомной электростанции в эксплуатацию на зоопланктон р. Неман в основном будет воздействовать механический фактор в зоне прямого влияния водозаборных устройств, а температурный фактор будет сведен к минимуму. Таким образом, материалы наших исследований характеризуют фоновое состояние зоопланктона р. Неман и могут быть использованы в будущем для анализа возможного воздействия БтАЭС на речной гидробиоценоз.

Список литературы Сезонные и межгодовые изменения зоопланктона реки Неман

- Андроникова И. Н. Структурно-функциональная организация зоопланктона озерных экосистем разных трофических типов . СПб.: Наука, 1996. 189 с.

- Боруцкий Е. В., Степанова Л. А., Кос М. С. Определитель Calanoida пресных вод СССР . СПб.: Наука, 1991. 503 с.

- Государственный водный кадастр. Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши . Т. 3. Белорусская ССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 667 с.

- Государственный водный кадастр. Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши . Т. 8. Литовская ССР и Калининградская область РСФСР. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 88 с.

- Государственный водный кадастр. Основные гидрологические характеристики . Т. 4. Прибалтийский район, Литовская ССР и Калининградская область РСФСР. Л.: Гидрометеоиздат, 1988. 256 с.

- Кулаков Д. В., Верещагина Е. А., Макушенко М. Е., Лунева Е. В. Зоопланктон и гидрохимические условия трансграничной реки Неман в период строительства Балтийской АЭС //Вода: химия и экология. 2016. № 6. С. 46-;55.

- Кулаков Д. В., Макушенко М. Е., Верещагина Е. А., Лунева Е. В. Зоопланктон и зообентос р. Неман в районе строящейся Балтийской АЭС //Вода: химия и экология. 2014. № 11. С. 70-;76.

- Куликов Н. В., Ожегов Л. Н., Чеботина М. Я., Боченин В. Ф. Накопление радионуклидов пресноводными гидробионтами при разной температуре воды //Проблемы радиоэкологии водоемов-охладителей атомных электростанций. Свердловск, 1978. С. 65-;69.

- Кутикова Л. А. Коловратки фауны СССР . Л.: Наука, 1970. 744 с.

- Лунева Е. В., Синдаловский Л. Н., Румынин В. Г. Прогноз теплового воздействия сбросных вод Балтийской АЭС в период эксплуатации на основе численной гидродинамической модели р. Неман //Известия КГТУ. 2014. № 32. С. 63-;73.

- Матвеева Е. П., Масюткина Е. А., Шибаева М. Н. Характеристика зоопланктонного сообщества трансграничной реки Неман на территории Калининградской области //Известия КГТУ. 2012. № 24. С. 103-;110.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов . М.: Наука, 1975. 240 с.

- Мордухай-Болтовской Ф. Д. Проблема влияния тепловых и атомных электростанций на гидробиологический режим водоемов //Экология организмов водохранилищ-охладителей: Тр. Ин-та биол. внутр. вод. Л.: Наука, 1975. Вып. 27 (30). С. 7-;69.

- Мяэметс А. Х. Изменения зоопланктона //Антропогенное воздействие на малые озера. Л.: Наука, 1980. С. 54-;64.

- Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России . Т. 1. Зоопланктон. М.: Тов-во науч. изд. КМК, 2010. 495 с.

- Песенко Ю. А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях . М.: Наука, 1982. 286 с.

- Погребов В. Б., Рябова В. Н., Громова Г. В., Лутова Е. В. Планктонные организмы как биологические индикаторы нарушений температурных характеристик водной среды (на примере планктона побережья Финского залива) //Биологическая индикация в антропоэкологии. Л.: Наука, 1984. С. 126-;132.

- Ресурсы поверхностных вод СССР. Прибалтийский район, Литовская ССР и Калининградская область . Л.: Гидрометеоиздат, 1967. Т. 4. Вып. 3. 507 с.

- Рыбохозяйственный кадастр трансграничных водоемов России (Калининградская область) и Литвы . Калининград: Изд-во «ИП Мишуткина», 2008. 200 с.

- Тимофеев С. Ф., Бардан С. И. Влияние Кольской АЭС на сообщество коловраток озера Имандра в летний период //Экология. 1995. № 5. С. 407-;408.

- Шибаев С. В., Соколов А. В., Шибаева М. Н., Лунева Е. В., Новожилов О. А., Масюткина Е. А., Макушенко М. Е., Ланге Е. К. Характеристика фонового состояния биоты реки Неман в зоне возможного воздействия Балтийской АЭС (Калининградская область) //Известия КГТУ. 2016. № 42. С. 59-;86.

- Shannon C. E., Weaver W. The mathematical theory of communication. Urbana, 1963. 117 p.

- Sladečec V. System of water quality from the biological point of view//Arch. Hydrobiol. 1973. Vol. 7. P. 1-;218.