Сезонный фактор в синташтинской погребальной обрядности (могильник бронзового века Каменный Амбар-5)

Автор: Фрикке П.А., Бачура О.П., Чечушков И.В., Корякова Л.Н., Косинцев П.А., Епимахов А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье на материалах могильника Каменный Амбар-5 проверяется гипотеза о связи хозяйственных циклов скотоводческого общества бронзового века (начало II тыс. до н.э.) с погребальной обрядностью. Определение времени смерти людей и животных с точностью до сезона проведено на основе анализа ростовых слоев в зубах, происходящих из 17 могильных ям (24 и 19 особей соответственно крупного и мелкого рогатого скота, 14 лошадей, собаки и 10 индивидов). Сопоставление разнотипных образцов (животные и люди) проведено для восьми закрытых комплексов. Различия в сезоне смерти выявлены в одном случае (животные на перекрытии). Весной было сооружено 70 % могил, осенью 30 %. Таким образом, гипотеза о сезонном использовании некрополя была отчасти подтверждена. Синхронное поселение Каменный Амбар демонстрирует сходную тенденцию распределения сезонов забоя скота. Однако необходимо учитывать, что мотивация убийства животных на поселении и некрополе была разной. В первом случае забой обусловлен практическими нуждами, во втором исключительно временем смерти людей, что могло быть связано с повышенной смертностью в конце зимнего и весенний период. Кроме того, нельзя полностью исключить возможность посмертной селекции, предполагающей курганную ингумацию только части умерших. Вероятно, на практике имело место наложение перечисленных факторов, в результате чего сформировалась аномальная картина состава погребенных (диспропорция полов и большая доля умерших в возрасте максимальной жизненной активности).

Эпоха бронзы, зауралье, синташтинская культура, погребальная обрядность, сезон погребения, жертвоприношения животных

Короткий адрес: https://sciup.org/145146749

IDR: 145146749 | УДК: 903.48 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.4.067-075

Текст научной статьи Сезонный фактор в синташтинской погребальной обрядности (могильник бронзового века Каменный Амбар-5)

В последние десятилетия на Южном Урале наиболее комплексно исследованы курганные могильники, укрепленные и неукрепленные поселения, а также горные выработки синташтинской культуры. Укрепленные поселения обнаружены только в Зауралье в бассейнах притоков Тобола и Урала. Часто они с могильниками формируют синхронные комплексы. На территории Приуралья и прилегающей части Казахстана могильники встречаются обособленно. Как правило, некрополь включает сравнительно небольшое количество курганов высотой до 1 м. Подкурганное пространство может содержать от 1 до 40 могильных ям. Основным способом обращения с умершими была ингумация, однако изредка встречаются эскарнированные и интрамуральные погребения [Генинг В.Ф., Зданович, Генинг В.В., 1992, с. 207–219; Виноградов, Берсенева, 2013].

Обычно состав погребенных представлен всеми возрастными категориями, часто фиксируется диспропорция полов. Особое внимание на себя обращает

Рис. 1. Расположение памятника.

малочисленность ингумаций. Данный вывод для комплекса Каменный Амбар основан на количестве захороненных индивидов (не менее 125 чел.), которое резко контрастирует с размером синхронного поселения: ок. 2 га, 40–50 построек по 150–220 м2. За период существования ок. 100 лет [Чечушков, Епимахов, 2021] при численности одновременно живущих не менее 500–600 чел. число умерших явно было больше. В качестве одного из объяснений предполагается сезонное функционирование поселения и некрополя.

Программа работ включала отбор биологических образцов (зубов) для определения сезона смерти людей и животных; анализ годовых слоев зубов; контекстуальный анализ; сопоставление данных о сезоне смерти с ранее полученными свидетельствами сезонности синташтинских захоронений.

Материалы

Археологический комплекс эпохи бронзы Каменный Амбар находится в Карталинском р-не Челябинской обл. (рис. 1). Территория характеризуется преимущественно степным ландшафтом с участками лесов. Укрепленное поселение площадью 1,8 га расположено на первой террасе левого берега р. Карагайлы-Аят. Оно исследовалось в 2005–2013 гг. [Multidisciplinary investigations…, 2013; The Bronze Age…, 2021]. По данным стратиграфии и радиоуглеродного датирования на поселении выделяются четыре фазы [Корякова, Кузьмина, 2017]. Первым трем соответствует ранний этап с замкнутой планировкой и плотной застройкой. Фаза 4 представлена стоявшими отдельно постройками со срубно-алакульским материалом. На всех этапах существования поселения основой жизнеобеспечивающей экономики было животноводство, дополняемое присваивающими отраслями.

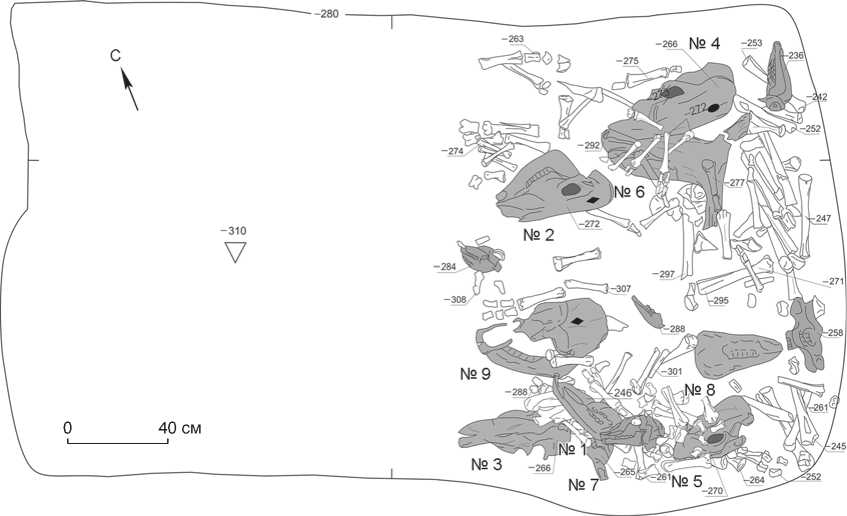

Могильник Каменный Амбар-5 расположен на противоположном берегу реки. Четыре кургана (№ 2–4 и 8) отнесены к синташтинской культуре [Епи-махов, 2005]. Они содержали от 1 до 17 могильных ям, размеры которых зависели от количества захороненных индивидов (от одного до девяти). Достоверных следов многократного использования одной мо- гильной ямы не выявлено. Внутреннее пространство могил чаще всего обустраивалось деревянной камерой высотой 30–40 см от уровня дна и перекрытием. Более половины всех захоронений потревожено. Доля детского контингента превышает 60 %, возрастные группы 35–50 и 50+ лет представлены единично. Определения пола имеются для 55 индивидов, среди них 64 % мужчин. Общее число погребенных составило 125 чел. [Judd et al., 2018]. Хронология синташтинской части могильника опирается на 17 радиоуглеродных дат, соответствующих длительности в 70–80 лет [Чечушков, Епимахов, 2021].

В 31 могиле из 38 обнаружены жертвоприношения животных (полные скелеты, черепа и кости конечностей). Сочлененное состояние костей указывает на краткие сроки с момента умерщвления животных до помещения их в могилы, т.е. обряд жертвоприношения был близок по времени к похоронам.

Для проверки гипотезы о сезонном использовании могильника применен метод анализа цемента зубов (людей и животных), происходящих из одного контекста. Было отобрано максимально возможное количество образцов. Ограничения связаны с наличием зубов с хорошей сохранностью зубного цемента и преобладанием детских захоронений. Все зубы были изъяты из челюстей, найденных в сочлененном состоянии.

Методы и результаты

Методы определения сезонности разнообразны и зависят от характера имеющихся материалов. В частности, ее изучение опирается на неравномерность роста организма в течение года. Наиболее часто используются зубы млекопитающих.

Исследования сезона совершения захоронения для бронзового века Северной Евразии немногочисленны. Авторы, изучавшие погребения Северного Прикаспия V–III тыс. до н.э., синтезировали результаты анализа цемента зубов человека и данные палинологии, полученные по материалам единовременных закрытых комплексов [Клевезаль и др., 2006; Шишлина, 2007, с. 395–397]. Достоверность определения сезона смерти по слоям цемента зубов была подтверждена палинологическим методом.

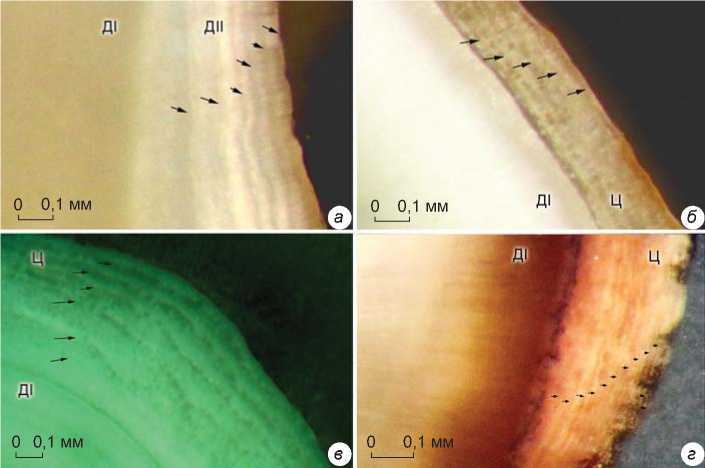

В рамках настоящего исследования сезон смерти определялся с помощью методики, основанной на изучении ростовых слоев в зубах (цементе и вторичном дентине). Они со стоят из двух элементов: широкого, который отражает активный рост организма весной – летом, и узкого, отражающего замедление роста осенью – зимой [Клевезаль, 1988, с. 53]. Определение времени гибели возможно с точностью до сезона, т.к. существует индивидуальная изменчивость в формировании слоев.

Степень сформированности последнего слоя цемента оценивалась по отношению к предыдущему. В спорных случаях дополнительно изучались слои в дентине. Временной интервал, в который были забиты особи крупного и мелкого рогатого скота (далее – КРС и МРС), определялся до сезона: весна, лето, осень, зима. Сезон гибели лошади, в силу большей изменчивости в формировании зон активного роста и замедления, можно установить в пределах осень – зима, начало весны и конец весны – лето [Burke, 1995]. Однако в случае, когда узкий (осень – зима) или широкий (весна – лето) слои начинали формироваться, время смерти определялось в более узких рамках (зима/вес-на). Способом верификации этого заключения служило сравнение с выводами по другим видам животных из того же контекста (при наличии).

При оценке сезона смерти людей мы исходили из принципов, использующихся для определения времени гибели млекопитающих [Клевезаль и др., 2006]. Если по краю цемента проглядывал нечеткий узкий слой, формирование которого приходится на зимний период, сезон смерти индивида интерпретировался как зима. Очень четкий зимний слой, как правило, наблюдается, когда за ним уже начал формироваться очередной широкий (ростовой) слой, но он еще не визуализируется. Происходит это в самом начале весны. В таких случаях сезон смерти индивида определялся как поздняя зима – ранняя весна. Когда по краю цемента наблюдалось самое начало роста широкого слоя, сезон смерти интерпретировался как весна, а если этот слой был сформирован на 70–80 % относительно предыдущего, – конец лета – осень.

Для анализа зубов жертвенных животных были отобраны образцы с неповрежденной корневой системой. При отборе зубов рогатого скота и лошади предпочтение отдавалось первым верхним/ниж-ним молярам (М1/m1). У коровы они прорезываются в возрасте 5–6 месяцев [Beasley, Brown, Legge, 1992], у мелкого рогатого скота – в 3–5, у лошади – 9–12 месяцев [Silver, 1969]. Это делает первые моляры идеальными для определения сезона гибели животных уже с возраста 1–2 года. Однако в случаях отсутствия моляров для анализа использовались и другие щечные зубы. Сезон смерти человека данным методом можно определить, только если он умер в возрасте не старше 35 лет [Клевезаль и др., 2006]. Поэтому исследованы постоянные зубы индивидов данной категории.

Для определения сезона гибели животных были изучены зубы от 58 особей старше одного года. В некоторых случаях неудовлетворительная сохранность корней вынуждала отбирать несколько образцов от одной особи. Поэтому выборка насчитывала 72 экз. Однако ввиду плохой сохранности зубного цемента определимым оказался лишь 61 образец (от 58 особей): 27 – МРС, 19 – КРС, 14 – лошадь, 1 – собака (табл. 1). Дополни-

Таблица 1. Данные по жертвенным животным

|

№ п/п |

Курган/ яма |

Локализация |

Вид |

Зуб |

Сезон |

Возраст, лет |

Контекст * |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

1 |

2/1 |

Заполнение |

КРС |

m1 |

Весна |

4 |

Сильно потревожено, состав по- |

|

2 3 4 5 |

» » » » |

» » » » |

m1 M1 m1 M1 |

» » » » |

6 6 5 2–4 |

гребенных неизвестен |

|

|

6 |

2/3 |

» |

Лошадь |

m1 |

» |

2 |

Сильно потревожено, один индивид (M 49–55) |

|

7 |

2/5 |

Перекрытие |

» |

m1 |

» |

5 |

Потревожено, восемь индивидов |

|

8 |

» |

» |

m1 |

» |

7 |

(M 15–18, M 9,5–12, M(?) 25–30, |

|

|

9 |

» |

» |

m1 |

Весна? |

4 |

M 10–12, M 14–18, F 10–12, U 1,5–3, F Neonate) |

|

|

10 |

2/6 |

» |

» |

i |

Весна |

15–20 |

Сильно потревожено, семь инди- |

|

11 |

» |

» |

M1 |

» |

2 |

видов (M 40–50, M 15–18, F 6–10, U 14–16, U 1–5, U <1, M Adult) |

|

|

12 |

2/7 |

Заполнение |

» |

I |

» |

23–25 |

Сильно потревожено, пять индивидов (F 45+, U 6–8,5, M 4,5–8,5, M 12–18, U 5–12) |

|

13 |

2/8 |

Дно |

» |

m1 |

» |

4,5 |

In situ , четыре индивида (M 30–44, |

|

14 15 |

» » |

» КРС |

M1 m1 |

» » |

5 5,5 |

F 7–11, F 2–4, U Neonate) |

|

|

16 |

2/10 |

Перекрытие |

МРС |

m1 |

Осень |

1,5 |

In situ , три индивида (M 7,5–12,5, |

|

17 18 |

» » |

» » |

m1 m1 |

» » |

1,5 1,5 |

U 1–2, U Adult) |

|

|

19 |

2/12 |

Заполнение |

КРС |

p2 |

» |

5 |

In situ , четыре индивида (M 5–9, |

|

20 |

» |

» |

p4 |

» |

10–11 |

U 2–4, F 38–49, F 20–24) |

|

|

21 |

2/15 |

Перекрытие |

МРС |

m1 |

» |

2 |

In situ , один индивид на дне |

|

22 |

» |

» |

m1 |

» |

2 |

(M 16–18) и один на перекрытии |

|

|

23 24 25 26 27 28 29 |

» » » » » Дно » |

» » КРС » » Лошадь » |

m1 m1 M1 m1 m1 i3 i1 |

» » » » » » » |

3 2 4 2 5 8 10 |

(U 1–3) |

|

|

30 |

2/17 |

Заполнение |

КРС |

m1 |

» |

4 |

Потревожено, два индивида |

|

31 |

» |

Лошадь |

i |

» |

9–10 |

(F Adult, M 6–10) |

|

|

32 |

4/1 |

Дно |

МРС |

m1 |

Весна |

2 |

In situ , один индивид (F 12–18) |

|

33 |

4/2 |

Заполнение |

» |

m1, M1 |

» |

1 |

In situ , восемь индивидов |

|

34 |

» |

» |

M3, p4 |

» |

7 |

(F 7,5–12,5, U 7–11, M 3–5, M |

|

|

35 36 37 38 39 40 |

» » » » Дно » |

» » КРС » МРС » |

m1 p4 m1 m1 m1 Прорезается m1 |

» » » » » » |

3 3 7–8 7–8 2 3–5 мес. |

3–5, M <1, M 3–5, U 7–9, U 1–2) |

|

|

41 |

4/5 |

Заполнение |

» |

Прорезается m1 |

Весна? |

3–5 мес. |

Сильно потревожено, шесть инди- |

|

42 |

» |

» |

То же |

» |

3–5 мес. |

видов (M Adult, M 12,5–17,5, |

|

|

43 |

Перекрытие |

Лошадь |

» |

Весна |

4 |

U >5 , U infant, M 5–6, U 3–5) |

|

|

44 |

4/8 |

Заполнение |

» |

m1 |

» |

5? |

Сильно потревожено, четыре (?) |

|

45 |

» |

КРС |

M1 |

» |

5 |

индивида (M? Adult, U 6–14, U 5–9, U 0,5–3) |

|

|

46 47 48 |

4/15 |

Перекрытие » » |

МРС » » |

m1 P2 m1, P4 |

» » » |

1 4 4 |

In situ , один индивид (U 2–4) |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

49 |

8/2 |

Заполнение |

МРС |

m1 |

Весна |

5 |

Сильно потревожено, не менее |

|

50 |

» |

КРС |

m1 |

Осень |

? |

одного взрослого, трое детей |

|

|

51 |

» |

» |

M1 |

» |

4 |

||

|

52 |

» |

» |

P2 |

» |

7 |

||

|

53 |

Перекрытие |

МРС |

p2 |

Весна |

5 |

||

|

54 |

» |

» |

m1 |

» |

2 |

||

|

55 |

8/3 |

» |

КРС |

m2 |

Осень |

8 |

Сильно потревожено, четыре ин- |

|

56 |

» |

Собака |

C |

» |

4 |

дивида (M 25–30, F Adult, |

|

|

57 |

» |

МРС |

m1 |

» |

2 |

U 5–12, U <1) |

|

|

58 |

» |

» |

m1 |

Осень? |

4 |

*Обозначения определений биологического пола: M – мужской, F – женский, U – не определен.

Таблица 2. Сезон смерти индивидов

Процедура пробоподготовки включала следующие этапы. Каждый зуб был залит эпоксидной смолой. После этого были сделаны поперечные аншлифы вдоль всей длины корня зуба (рис. 2). Каждый из них изучался визуально под бинокуляром в отраженном свете.

Локализация жертвоприношений представлена в двух вариантах: на дне могильной ямы (восемь образцов из четырех могил) и на деревянном перекрытии погребальной камеры (25 из 7). Кости животных были также обнаружены в заполнении могильных ям (25 из 9). Вероятно, значительная их часть первоначально располагалась на перекрытии.

В итоговом определении времени совершения погребения приоритет отдавался сезону забоя живот- ных. Не исключено, что труп человека могли какое-то время хранить, а жертвенных животных сразу использовали в погребальном ритуале. При этом необходимо помнить об особенностях технологии выкапывания могил (отсутствие следов прогрева, минимум металлических орудий) и сроках оттаивания грунта (конец апреля – начало мая).

В результате анализа останков животных установлено, что для 60 % из них сезон смерти – весна, для 40 % – осень. Преобладание первых обеспечили два вида – лошадь и МРС. При группировке по могильным ямам доминирование весенних жертвоприношений проявляется еще ярче: лишь четверть могил относится к осеннему периоду. В кург. 4 имеются захоронения только одного сезона (весна), в кург. 2 и 8 – разных.

Расхождение в сезоне жертвоприношения в пределах одной могильной ямы обнаружено однократно (см. табл. 1, № 49–54). Не исключено, что жертвенник в могиле 8/2* формировался в течение двух сезонов. Все особи МРС, забитые весной, и КРС, забитые осенью, залегали на одних уровнях. Практически все черепа были соединены с нижними челюстя-

Рис. 2. Участки поперечных аншлифов зубов животных и человека.

a – КРС, 6 лет, m1, особь погибла весной (табл. 1, № 2); б – МРС, 7+ лет, p4, особь погибла весной (табл. 1, № 34); в – КРС, 8 лет, P2, особь погибла осенью (табл. 1, № 52); г – человек, умер в конце зимы или весной (табл. 2, № 1). Стрелками обозначены зимние слои. Ц – цемент, ДI – первичный дентин, ДII – вторичный.

Рис. 3. Жертвенник на перекрытии мог. 2 кург. 8.

ми, и большинство костей конечностей находилось в анатомиче ском сочленении. Это ясно указывает на небольшой промежуток времени между забоем животных и размещением частей туш на перекрытии (рис. 3). Можно предположить, что в могильную яму был доступ и весной, и осенью (по крайней мере, до уровня перекрытия). В остальных случаях расхождений в сезоне жертвоприношения нет, даже если образцы взяты от челюстей, находившихся in situ на дне и перекрытии одной и той же могилы (яма 2/15).

Анализ выборки человеческих зубов показал, что большинство из 10 индивидов умерло поздней зимой – ранней весной либо в конце лета – осенью. Все случаи смерти в теплый период (весна – лето) мы интерпретировали как гибель в весеннее время, исходя из контекста (данные о смерти животных в закрытых комплексах). Расхождение в сезоне смерти в пределах одной могилы выявлено единожды (см. табл. 2, № 9, 10): один индивид умер зимой, а другой в конце зимы – начале весны. Вероятно, захоронение первого было отсрочено до начала теплого времени года. Судя

Таблица 3. Результаты синтеза информации о сезоне смерти людей и животных из закрытых комплексов (могильных ям)

|

Курган/яма |

Животные |

Люди |

Сезон погребения * |

||||

|

Весна |

Осень |

Поздняя зима – ранняя весна |

Конец лета – осень |

Весна |

Зима |

||

|

2/1 |

5 |

– |

– |

– |

– |

– |

Весна |

|

2/3 |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

» |

|

2/5 |

3 |

– |

2 |

– |

– |

– |

Ранняя весна |

|

2/6 |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

Весна |

|

2/7 |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

» |

|

2/8 |

3 |

– |

– |

– |

– |

– |

» |

|

2/10 |

– |

3 |

– |

– |

– |

– |

Осень |

|

2/12 |

– |

2 |

– |

2 |

– |

– |

» |

|

2/15 |

– |

9 |

– |

1 |

– |

– |

» |

|

2/17 |

– |

2 |

– |

1 |

– |

– |

» |

|

4/1 |

1 |

– |

– |

– |

1 |

– |

Весна |

|

4/2 |

8 |

– |

– |

– |

1 |

– |

» |

|

4/5 |

3 |

– |

1 |

– |

– |

1 |

Ранняя весна |

|

4/8 |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

Весна |

|

4/15 |

3 |

– |

– |

– |

– |

– |

» |

|

8/2 |

3 |

3 |

– |

– |

– |

– |

Весна, осень |

|

8/3 |

– |

4 |

– |

– |

– |

– |

Осень |

*Окончательное заключение сделано с учетом максимально возможного сужения интервала.

по результатам анализа зубов животных, сезон совершения этого погребения – весна.

Таким образом, сравнение зоологических и антропологических материалов не выявило расхождений, а в двух случаях позволило уточнить время совершения захоронений; сезон смерти индивидов из мог. 2/5 и 4/5 определен как поздняя зима – ранняя весна, а жертвенные животные из этих могил погибли весной, следовательно, погребения относятся к весеннему периоду (табл. 3). Согласованность полученных данных указывает на относительную единовременность упокоения людей и жертвоприношения животных. Дополнительным аргументом в пользу сделанного вывода являются результаты анализа внутреннего устройства могильных ям. Из семи могил с данными о сезоне смерти людей и животных единовременность стратиграфически подтверждена для четырех. В ямах 2/12, 2/15, 4/1 и 4/2 нет следов нарушения первоначального заполнения. При этом в трех из них останки погребенных находились in situ, в одной кости частично смещены норными животными (яма 4/2). В последнем случае одноактность процесса погребения подтверждается большой глубиной ямы (–220 от материка) и расположением жертвенных животных на перекрытии в 20–40 см от дна. Супесчаный грунт исключает сколько-нибудь длительное оставление ямы в открытом виде*. Различий в сезоне между находками на дне и в заполнении не выявлено.

Менее однозначной выглядит ситуация в нарушенных захоронениях 2/5, 2/17 и 4/5. Тем не менее часть костей на дне и перекрытиях также расчищена in situ . Учитывая согласованность сезонов смерти индивидов и животных, можно предполагать характер похорон, аналогичный тому, как это зафиксировано в непотревоженных погребениях.

Из десяти могил, обеспеченных только анализами зубов животных, контекст находок надежно документирован в пяти: три не нарушены (ямы 2/8, 2/10, 4/15), в двух случаях (ямы 2/6 и 8/3) находки обнаружены на частично сохранившемся перекрытии.

Обсуждение

Совокупность результатов свидетельствует о сезонном характере формирования некрополя. Более 70 % захоронений совершено весной, чуть менее 30 % – осенью, летние не представлены. Самой очевидной причиной преобладания весенних погребений является повышенная смертность в этот период. В результате ослабления организма на фоне снижения иммунитета и проблем питания возникает возможность быстрого распространения инфекционных заболеваний. Возбудители инфекций могли обладать высокой патогенностью особенно в условиях относительной скученности людей, проживавших в поселении. Малое число заболеваний, зафиксированных по скелетным останкам, не должно вводить в заблуждение, поскольку вследствие быстрого течения болезнь может и не оставить характерных маркеров в морфологии костей, но обнаруживается при углубленном изучении [Mühlemann et al., 2018].

Отсутствие летних захоронений может быть объяснено по-разному. Основой первой версии является предположение о табуировании забоя домашнего скота в летний период с целью увеличения его поголовья и наращивания массы тела. Табу могло распространяться и на ритуальную сферу, что может объяснять отсутствие жертвенников в некоторых захоронениях*. Вторая версия (не противоречащая первой) предполагает отгонный характер животноводства. Возможно, большинство обитателей поселения проживало в нем только в холодный период. Соответственно, часть коллектива может быть похоронена в местах летовок. Однако на данный момент достоверные примеры таких памятников не обнаружены.

Следы летнего убоя животных отсутствуют и среди кухонных остатков на поселении. При этом весенний забой явно преобладает над осенним [Бачура, 2014]. Скорее всего, забой скота весной – вынужденная мера, связанная с истощением запаса кормов и стремлением сохранить жизнеспособную часть поголовья. Осенний убой ориентирован на заготовку максимального количества мяса. Быстрая деградация пастбищ при их ежедневной эксплуатации может ограничивать возможности летнего выпаса близ поселения [Фрикке, Чечушков, Бачура, 2021]. Согласно другой точке зрения, в поселении люди проживали и содержали скот в жилищах или отдельных постройках круглогодично [Рассадников, 2020, с. 59]. Дополнительными аргументами в пользу ближнего выпаса являются расчеты экологической емкости окрестностей (4–5 км) [Stobbe et al., 2016] и следы пребывания животных в постройках [Multidisciplinary investigations…, 2013, p. 305–326; Чечушков, Калинин, Якимов, 2021]. Таким образом, хозяйственный фактор мог оказывать влияние на сезонные колебания в использовании некрополя.

Одной из причин сезонности захоронений мог быть резко континентальный климат Южного Урала. В настоящее время степь и лесостепь региона характеризуются значительным перепадом (более 30 °C) средних температур января и июля. При этом установлено, что климат в бронзовом веке был близок современному [Stobbe et al., 2016; Chechushkov, Valiakhmetov, Fitzhugh, 2021]. Суровые условия в зимний период неизбежно создавали серьезные трудности в совершении погребения и могли оказать влияние на сценарий формирования состава могильника.

Проанализированные версии, однако, не проясняют причины аномалий погребальной выборки: диспропорции полов, значительной доли детей 5–12 лет и подростков (12–18 лет), для которых повышенный риск смерти – явление необычное. Таким образом, нет оснований исключать влияние социально и идеологически обусловленной посмертной селекции, предполагающей ингумацию под курганной насыпью только части умерших.

Заключение

В рамках исследования изучен одонтологический материал из могильника Каменный Амбар-5. Анализ зубного цемента людей и животных позволяет констатировать сезонное использование кладбища. Большинство похорон было приурочено к весеннему периоду, около трети захоронений с о статками жертвенных животных совершено осенью. На первый взгляд такое соотношение близко картине сезонного забоя животных на поселении. Но эта корреляция не может быть истолкована как причинно-следственная связь в свете очевидной разницы в истории формирования каждой выборки и, главное, мотивов деятельности.

«Вклад» разных факторов в общее искажение структуры смертности трудно оценить, однако очевидно, что сезонность была одним из них. Опосредованно на преобладании весенних (включая поздние зимние смерти) захоронений при отсутствии летних в нашей выборке могли сказываться естественные причины и отгонная форма животноводства. Но для строгой аргументации последней не хватает обнаруженных летовок и сопряженных с ними могильников. При этом сезонность явно не была причиной диспропорции полов погребенных и заметной доли умерших в возрасте максимальной жизненной активности. Скорее всего, мы имеем дело с суммой разных факторов, повлиявших на формирования контингента умерших.

Исследование выполнено в рамках проектов НИР Института истории и археологии УрО РАН № 121102500121-8 и Института экологии растений и животных УрО РАН № 122021000095-0.

Список литературы Сезонный фактор в синташтинской погребальной обрядности (могильник бронзового века Каменный Амбар-5)

- Бачура О.П. Сезонный хозяйственный цикл населения синташтинской культуры Южного Зауралья // РА. – 2014. – № 2. – С. 21–26.

- Виноградов Н.Б., Берсенева Н.А. Интрамуральные захоронения детей на поселениях первой трети II тыс. до н.э. (в Южном Зауралье) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2013. – № 3. – С. 59–67.

- Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В. Синташта. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1992. – 488 с.

- Епимахов A.B. Ранние комплексные общества севера Центральной Евразии (по материалам могильника Каменный Амбар-5). – Челябинск: Челяб. дом печати, 2005. – Кн. 1. – 192 с.

- Клевезаль Г.А. Регистрирующие структуры млекопитающих в зоологических исследованиях. – М.: Наука, 1988. – 285 с.

- Клевезаль Г.А., Шишлина Н.И., Пахомов М.М., Хохлов А.А. Идентификация сезона смерти человека по слоям в цементе зубов (эпоха бронзы) // РА. – 2006. – № 2. – С. 15–23.

- Корякова Л.Н., Кузьмина С.А. Некоторые особенности архитектуры укрепленного поселения Каменный Амбар в контексте образа жизни населения Южного Зауралья начала II тыс. до н.э. // Урал. истор. вестн. – 2017. – № 1. – С. 92–102.

- Рассадников А.Ю. Оседлое скотоводство на рубеже III–II тыс. до н.э. в Южном Зауралье по археозоологическим материалам поселения Каменный Амбар // Изв. Лаборатории древних технологий. – 2020. – № 3. – С. 46–64.

- Фрикке П.А., Чечушков И.В., Бачура О.П. Особенности степного животноводства бронзового века по материалам погребально-поминальной практики синташтинской культуры (могильник Солнце II) // Stratum plus: Археология и культурная антропология. – 2021. – № 2. – С. 99–108.

- Чечушков И.В., Епимахов А.В. Хронологическое соотношение укрепленного поселения Каменный Амбар и могильника Каменный Амбар-5 в Южном Зауралье: возможности байесовской статистики // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2021. – № 3. – С. 47–58.

- Чечушков И.В., Калинин П.И., Якимов А.С. Содержание фосфора в культурном слое поселения Каменный Амбар (Южное Зауралье): предварительное сообщение // Геоархеология и археологическая минералогия. – 2021. – Т. 8. – С. 27–30.

- Шишлина Н.И. Северо-Западный Прикаспий в эпоху бронзы (V–III тысячелетия до н.э.). – М.: ГИМ, 2007. – 400 с. – (Тр. ГИМ; вып. 165).

- Beasley M.J., Brown W.A.B., Legge A.J. Incremental banding in dental cementum: Methods of preparation for teeth from archaeological sites and for modern comparative specimens // Intern. J. of Osteoarchaeology. – 1992. – Vol. 2. – P. 37–50.

- Burke A. Histological observations of cementum growth in horse teeth and their application to archaeology // J. Archaeol. Sci. – 1995. – Vol. 22. – P. 479–493.

- Chechushkov I.V., Valiakhmetov I.A., Fitzhugh W.W. From adaptation to niche construction: Weather as a winter site selection factor in Northern Mongolia, the Quebec Lower North Shore, and the Southern Urals // J. Anthropol. Archaeol. – 2021. – Vol. 61, iss. 1. – Art. 101258.

- Judd M.A., Walker J., Ventresca Miller A., Rajev D., Epimakhov A., Hanks B. Life in the fast lane: settled pastoralism in the Central Eurasian Steppes during the Middle Bronze Age // Am. J. Hum. Biol. – 2018. – Vol. 30, iss. 4. – Art. e23129.

- Mühlemann B., Jones T.C., de Barro s Damgaard P. Allentoft M.E., Shevnina I., Logvin A., Usmanova E., Panyushkina I.P., Boldgiv B., Bazartseren T., Tashbaeva K., Merz V., Lau N., Smrčka V., Voyakin D., Kitov E., Epimakhov A., Pokutta D., Vicze M., Price T.D., Moiseyev V., Hansen A.J., Orlando L., Rasmussen S., Sikora M., Vinner L., Osterhaus A.D.M.E., Smith D.J., Glebe D., Fouchier R.A.M., Drosten C., Sjögren K.-G., Kristiansen K., Willerslev E. Ancient Hepatitis B viruses from the Bronze Age to the Medieval // Nature. – 2018. – Vol. 557, iss. 7705. – P. 418–423. – doi:10.1038/s41586-018-0097-z

- Multidisciplinary investigations of the Bronze Age settlements in the Southern Trans-Urals (Russia) / eds. R. Krause, L. Koryakova. – Bonn: Verl. Dr. R. Habelt GmbH, 2013. – 352 p.

- Silver I.A. The ageing of domestic animals // Science in archaeology: survey of progress and research / eds. D. Brothwell, E. Higgs. – L.: Thames and Hudson, 1969. – P. 283–302.

- Stobbe A., Gumnior M., Ruhl L., Schneider H. Bronze Age human-landscape interactions in the southern Transural steppe, Russia – Evidence from high-resolution palaeobotanical studies // Holocene. – 2016. – Vol. 26, iss. 10. – P. 1692–1710.

- The Bronze Age in the Karagaily-Ayat Region (Trans-Urals, Russia) / eds. L. Koryakova, R. Krause. – Bonn: Verl. Dr. R. Habelt GmbH, 2021. – 556 p.

- Wedel V.L. Determination of season at death using dental cementum increment analysis // J. Forensic Sci. ‒ 2007. – Vol. 52, iss. 6. – P. 1334–1337.