Сформированность образа группы как фактора проявления групповой самоэффективности в коллективе дошкольников

Автор: Авдеева Ксения Васильевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 9, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен опыт применения проективной методики «Тест животных» Р. Заззо, модифицированной для диагностики сформированности представлений о группе. Актуальность исследования обусловлена тем, что сформированность образа группы у участников совместной деятельности является важной предпосылкой для развития групповой самоэффективности у дошкольников, а также одним из условий продуктивной совместной деятельности и результативности группы. Научная новизна и практическая значимость обусловлены итогами работы, показавшими возможность применения проективного метода Р. Заззо с детьми дошкольного возраста для диагностики представлений о группе как субъекте совместной деятельности. Результаты констатирующего и формирующего эксперимента позволяют сделать вывод, что целенаправленное формирование образа своей группы в условиях совместной деятельности, ориентированное на актуализацию у ребенка представлений о ее групповых качествах, способствует возникновению такого феномена, как групповая самоэффективность. Последняя проявляется в уверенности детей в успешной реализации совместной деятельности всех членов группы и оказывает влияние на ее результативность и характер реализации (взаимодействие членов группы с лидером и педагогом, мотивацию участия, желание продолжать совместные действия). Проективный метод Р. Заззо может быть использован в практике организации воспитательно-методической работы в дошкольных учреждениях для оптимизации группового развития.

Дошкольный возраст, представления дошкольников, представления о группе, образ группы, групповая самоэффективность, групповая результативность, совместная деятельность, сплоченность, проективный метод, детский коллектив

Короткий адрес: https://sciup.org/149137153

IDR: 149137153 | УДК: 159.9.07-053.4 | DOI: 10.24158/spp.2021.9.20

Текст научной статьи Сформированность образа группы как фактора проявления групповой самоэффективности в коллективе дошкольников

Saratov State University, Saratov, Russia, ,

В настоящее время сообщества испытывают потребность в правильной организации совместной деятельности в целях достижения положительного результата. В адекватном построении воспитательного процесса в совместной деятельности нуждаются и дошкольные организации. При анализе трудов А.Н. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского, А.В. Петровского становится очевидно, что личность не может развиваться вне коллектива. Сформированные при поэтапной социализации личностные свойства создают уникальное своеобразие способа самореализации личности сначала в учебной деятельности, а затем и в профессиональной [1]. Это важно уже в детском дошкольном возрасте, когда ведущей деятельностью становится игровая, в форме которой может проходить любая совместная деятельность дошкольников. Для продуктивности совместной деятельности группе важно осознавать свою эффективность, быть убежденной в положительном результате деятельности. Об этом писал А. Бандура в рамках теории социального научения [2, с. 53]. Первым этапом при становлении групповой самоэффективности выступает формирование образа группы [3, с. 153]. Целью нашего исследования является установление факта взаимовлияния представлений о группе как о субъекте и ее эффективности.

От того, насколько группа идентифицирует себя как группового субъекта, зависит эффективность групповой деятельности. По мнению К.М. Гайдар, групповая самоидентичность служит проявлением феноменологии малой группы [4, с. 182], осознания своего членства в группе вместе с ценностным значением, придаваемым этой группе [5, с. 184]. Процесс формирования представлений детей о своей группе как субъекте совместной деятельности выступает предметом нашего исследования.

В настоящее время заметен ярко выраженный интерес к процессу формирования представлений дошкольников. Об этом свидетельствуют исследования Т.С. Шевченко (1999) [6], Н.С. Сергеевой (2004) [7], И.О. Романовой (2013) [8], О.А. Карпушовой (2016) [9], Н.М. Зыряновой (2017) [10], Н.Ю. Кийковой (2020) [11], Л. Стэн (2020) [12], Т. Сахаровой, И. Журавлевой, М. Батаевой (2021) [13] и др. Проблема представлений о своей группе как о едином целом у детей дошкольного возраста является актуальной в сфере изучения совместной деятельности дошкольников.

Нами были изучены процессы формирования представлений о своей группе как о субъекте совместной деятельности на примере шести групп детского сада (от 4 до 7 лет). Количество респондентов составило 202 человека, из них 196 воспитанников и 6 педагогов. Работа проходила в три этапа. Первый включал в себя диагностический блок по выявлению объективных факторов, влияющих на результативность группы, с применением комплекса диагностических методик и включенного наблюдения за совместной деятельностью воспитанников. Данный этап представлял собой пилотное исследование, в котором приняли участие 4 педагога и 72 воспитанника средней группы от 4 до 5 лет, старшей – от 5 до 6, подготовительной к школе – от 6 до 7 лет. Осуществлялись диагностика психологических характеристик группы и включенное наблюдение за совместной деятельностью дошкольников в рамках таких образовательных областей, как художественно-эстетическое, физическое, социально-коммуникативное, познавательное развитие. Результатом первого этапа было выявление факторов, воздействующих на эффективность совместной образовательной деятельности, среди которых поведение лидеров («звезд»), отношение детей к воспитателю, межличностное взаимодействие, психологический эмоциональный фон, групповая самооценка. Данные характеристики можно обозначить как индикаторы продуктивности совместной образовательной деятельности дошкольников.

Второй этап состоял из диагностики сформированности представлений о своей группе как о едином целом и цикла формирующих занятий. Были рандомизированы две группы: экспериментальная – 64 человека, контрольная – 60. В первую входили воспитанники средней группы от 4 до 5 лет «Сказка» – 16 человек, старшей группы «Лучик» – от 5 до 6 – 22 ребенка, подготовительной к школе группы «Колокольчик» – от 6 до 7 лет – 26 человек. В контрольной группе находились воспитанники средней группы «Цыплята» – 18 человек, старшей группы «Чайка» – 19, подготовительной к школе группы «Бабочки» – 23 человека. Формирующие занятия, направленные на реализацию эффективной совместной деятельности, имели целью создать ситуацию успеха и закрепить положительный опыт совместной деятельности группы в художественно-эстетическом, физическом, социально-коммуникативном, познавательном направлениях.

Третий этап подразумевал повторную оценку сформированности представлений, включенное наблюдение за совместной деятельностью внутри группы после формирующих занятий, анализ полученных данных.

Проанализировав работы З. Фрейда, Г. Зиммеля, Э. Дюркгейма, И.Б. Костина, можно отметить, что механизм идентификации помогает отождествить себя не только с реально существующими людьми, но и с воображаемыми персонажами, сообществами, абстрактными идеями и неживыми объектами [14, с. 107]. Для детей дошкольного возраста доступны для идентификации знакомые предметы, животные, явления, то, с чем ребенок знаком наглядно. Поэтому для обнаружения образа группы у дошкольников мы обратились к методике Р. Заззо «Тест животных» [15, с. 275]. Это проективный метод для детей от 5 до 12 лет, состоящий из набора изображений животных и вопросов, применяемый для выявления личностных тенденций и ценностей, эмоциональной реактивности и позиции ребенка. В качестве демонстрационного материала использовались фотографии с изображением животных в состоянии покоя. Мы модифицировали методику для диагностики сформированности у дошкольников представлений о своей группе согласно следующим фактам: 1) в силу сформированности в дошкольном возрасте наглядно-образного мышления, вербального воображения; 2) согласно разработанной психологической модели созидательной субъектности личности Т.В. Белых [16], предполагающей создание условий для становления групповых ценностей и принятия их в структуре собственного «я» (поэтому первый вопрос теста направлен на личное самовосприятие и идентификацию себя с понравившимся животным в целях актуализации сформированного образа «я»); 3) согласно социально-психологической концепции группового субъекта К.М. Гайдар мы рассматривали представление о своей группе как представление о ее качествах в деятельности: темпа выполнения заданий, трудоспособности, эмоциональной отзывчивости.

Для обеспечения надежности данных, полученных в результате применения теста, использовался следующий алгоритм. Интерпретация базировалась на выборе изображений животных, в расчет принимались их индексы полярности. Диагностика осуществлялась индивидуально и включала в себя три вопроса:

– Каким животным ты хотел бы быть? Почему?

– На какое животное похожа ваша группа?

– На какое животное ты бы хотел, чтобы была похожа ваша группа?

Объясняя свой выбор, ребенок описывал то, почему ему нравится это животное, свое психоэмоциональное состояние. При оценке ответов использовались такие показатели, как коэффициент стереотипности и полярности актуализируемых образов, а также степень отражения в образе группы характерных особенностей выполнения совместной деятельности. Для оценки стереотипности образов применялся коэффициент, выраженный в процентах, позволяющий оценить относительную частоту наиболее распространенных ответов (обратно пропорционален показателю оригинальности): 50,0–70,0 % одинаковых ответов – высокий коэффициент стереотипности, 30,0 – средний, 19,4 % — низкий.

При первом проведении теста обнаружено, что больше чем у половины дошкольников образ группы не сформирован. В экспериментальной группе дети от 4 до 5 лет с заданием не справились. В старшей – от 5 до 6 лет – и подготовительной – от 6 до 7 лет – 5 % проецируют образ группы на себя, у 22 % образ проявляется как образ помещения, в котором находятся дети, а идентификация происходит с внешними параметрами животного. Например, « слон большой, и группа у нас большая », « слон квадратный, и группа квадратная ». 22 % респондентов идентифицируют образ по большинству внешних признаков членов группы. Например, « у медведя шерсть коричневая и у нас в группе у девочек волосы коричневые ». Остальные 51 % затруднились ответить на вопросы.

В контрольной группе ответы отличались незначительно. Для группы детей от 4 до 5 лет задание было таким же тяжелым для восприятия, как и в экспериментальной группе. У детей от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет идентификация с образом себя составила 4 %, с помещением с внешними признаками животного – 18 % (например, « на табличке группы бабочка, у нее тоже крылья, как у орла »), с внешними признаками членов группы – 26 %. Остальные 52 % респондентов не смогли идентифицировать образы.

Известно, что главное качество группового субъекта – осуществление жизнедеятельности во взаимодействии [17, с. 31]. Идентификация детей по характерным признакам в деятельности отсутствует, поэтому можно сделать вывод, что образ группы не сформирован ни в одной группе.

После формирующих занятий тест Р. Заззо был проведен повторно. Выявлены следующие результаты. Члены экспериментальной группы активнее и быстрее находили ассоциации с образом группы. Все дети от 4 до 5 лет группы «Сказка» справились с заданием: 48 % – идентифицировали образ группы с образом себя, сильным желанием иметь дома именно этого животного, 52 % – с характерными особенностями действий в игровой деятельности. У детей от 5 до 6 лет группы «Лучик» и от 6 до 7 лет группы «Колокольчик» после формирующих занятий выбор изменился на животных с более высоким индексом полярности, что говорит о положительном психоэмоциональном фоне в группе. Идентификация по темпу деятельности – 52 %, эмоциональной отзывчивости – 27 (например, «кошка ласковая, и мы ласковые»), трудоспособности – 21 % («медведь сильный, как мы»). Дети от 6 до 7 лет охотно объясняли причину выбора животного, приводя несколько доводов, например «собака умная – и мы умные, и бегаем как она»; «мы, как медведи, кричим всегда, шумные и большие уже»; «черепаха спокойная, и мы спокойные. Она хоть и медленная, но спокойная»; «слоны топают, как мы, и их много, как нас». Самые распространенные ответы: «они тоже бегают, прыгают, едят, спят (как и дети)». В объяснениях стала звучать формулировка образа группы «мы».

У детей контрольной группы от 4 до 5 лет не замечено четкое понимание вопроса. 70 % из них не справились с заданием, 30 % идентифицировали группу со своим образом. Ассоциации не изменились, возникали в основном в сравнении с названием группы. Например, дети группы «Бабочки», как и при первом исследовании, выбирали орла, поскольку он, как и бабочка, может летать. 52 % ответов было «не знаю», у 35 % опрошенных возникали ассоциации с внешними признаками помещения, 13 % респондентов идентифицировали себя с животным по внешнему признаку (« у олененка на шерсти пятна, и у меня такая футболка »).

Данные, полученные при использовании проективной методики Р. Заззо до формирующих занятий («до») и после них («после»), представлены в таблице 1. Можно сделать вывод, что в экспериментальной группе общий показатель коэффициента стереотипности (совпадения выбора животного по индексу полярности) увеличился на 21 %. Идентификация с характеристиками животного стала происходить активнее. Кроме того, наблюдается динамика общего параметра выбора животного по индексу полярности. Положительных выборов стало больше, тогда как в контрольной группе этот показатель снизился на 2 %, а коэффициент стереотипности остался на прежнем среднем уровне.

Таблица 1 – Сравнительная таблица по результатам формирующего эксперимента с применением методики Б. Заззо «Тест животных»

|

Сравнительные характеристики |

Экспериментальная группа, % |

л" Ф Н ГО ГО го о Е ю О |

Контрольная группа, % |

Ф Н ГО го го о Е ’X X О |

||||

|

ГО л = А Ф а га ^ L х и к га о О о |

ГО 1 “ ^|5 К 5- О го > ст э С £ Р * о О " |

к га а = “ н £ X ф ф га j ^ Нб § ? &о» 2 о К о * е |

го л IB к 5 О си 7 ф у Н о |

го Ё 5 К ’X о го го ст р о о " |

к а g „ о ® Ф ю ^ t га |-2§ Н ГО СР О Е |_ S >-о Q. е |

|||

|

Выбор животного с положительным индексом полярности «до» |

57 |

54 |

57 |

56 |

51 |

52 |

52 |

51 |

|

Выбор животного с положительным индексом полярности «после» |

76 |

63 |

73 |

70 |

50 |

47 |

47 |

48 |

|

Выбор животного с отрицательным индексом полярности «до» |

25 |

27 |

24 |

25 |

38 |

26 |

43 |

36 |

|

Выбор животного с отрицательным индексом полярности «после» |

18 |

22 |

12 |

17 |

44 |

32 |

46 |

41 |

|

Выбор животного с амбивалентным индексом полярности «до» |

18 |

19 |

19 |

18 |

11 |

22 |

8 |

13 |

|

Выбор животного с амбивалентным индексом полярности «после» |

6 |

15 |

15 |

12 |

5,5 |

21 |

7 |

10 |

|

Коэффициент стереотипности «до» |

33 – средний |

32 – средний |

38 – средний |

41 – средний |

32 – средний |

35 – средний |

27 – низкий |

31 – средний |

|

Коэффициент стереотипности «после» |

56 – высокий |

57 – высокий |

52 – высокий |

62 – высокий |

35 – средний |

30 – средний |

28 – низкий |

33 – средний |

Стереотипность выборов говорит о сближении ценностных ориентаций членов группы в общем понимании группы как единого целого. С.Ю. Флоровский называет этот процесс ценностно-ориентационной сплоченностью, от которой зависит результативность совместной деятельности группы [18, с. 893]. Диагностика позволила оценить уровень сформированности представлений о группе как о субъекте совместной деятельности.

Кроме того, при проведении включенного наблюдения, осуществленного по обозначенным индикаторам эффективности совместной деятельности до формирующих занятий и после них, была выявлена положительная динамика характера совместной деятельности в экспериментальной группе после таких занятий. У детей от 4 до 5 лет доля проявления эгоцентризма среди лидеров группы сократилась, инициативность повысилась, эмпатия к педагогу достигла почти 100 %, уменьшилась доля конфликтности, самооценка группы значительно возросла, улучшились межличностные взаимоотношения: просьба о помощи и желание ее оказать стали более доступными. Среди детей от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет также отмечены высокие показатели выраженности индикаторов, определяющих успешность реализации совместной деятельности. В то время как в контрольной группе индикаторы эффективности совместной деятельности стали ниже либо остались на прежнем уровне. В группе от 4 до 5 лет отмечен заниженный интерес к совместной деятельности. Проявление эгоцентризма лидеров повысилось в игровой деятельности, в остальных – незначительно снизилось. В старшей и подготовительной к школе группах межличностные отношения ухудшились, к педагогу большинство детей проявило антипатию.

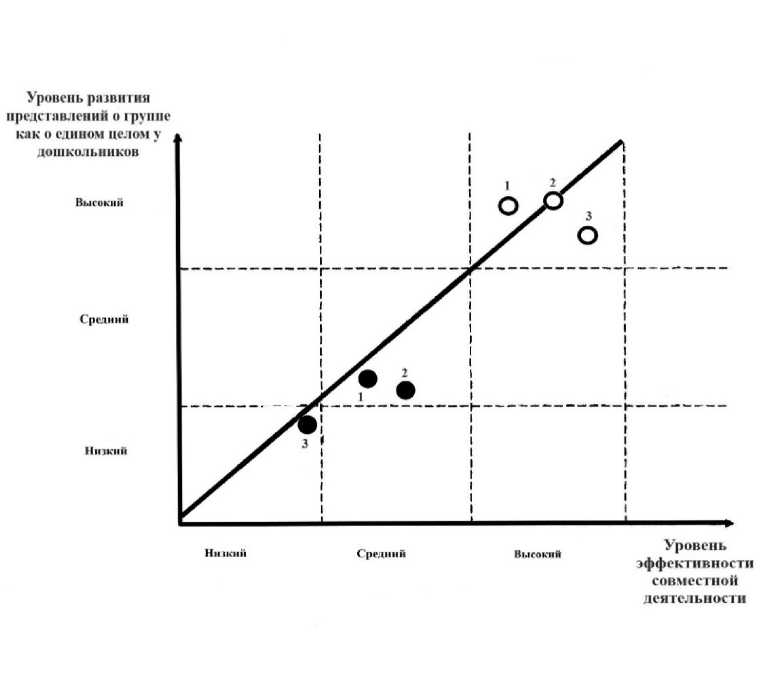

Получена таксономия групп по уровням эффективности совместной деятельности и сфор-мированности представлений о своей группе (рисунок 1). Анализируя данные, представленные графически, можно сделать вывод, что наиболее продуктивной в совместной деятельности и развитии представлений о группе среди экспериментальных групп оказались средняя группа «Сказка» (от 4 до 5 лет) и старшая группа «Лучик» (от 5 до 6 лет), имеющие положительную динамику в межличностных взаимоотношениях, высокий показатель стремления к компромиссу. Здесь желание достичь положительного результата было ярко выраженным, лидеры проявляли инициативу в совместной деятельности, для достижения цели проговаривали все возможности каждого члена группы во всех видах деятельности, в свою очередь, остальные участники доверяли решениям лидеров. Стереотипность выборов по методике Р. Заззо в обеих группах имеет высокий коэффициент. Интересно, что дети от 4 до 5 лет из средней группы идентифицировали ее с детенышем животного, которого выбирали, сравнивая его игровую деятельность с особенностями таковой своей группы.

Рисунок 1 – Взаимовлияние представлений о группе как о едином целом и эффективности совместной деятельности у дошкольников.

Темные кружки – контрольные группы, светлые – экспериментальные.

1 – средняя группа (от 4 до 5 лет), 2 – старшая (от 5 до 6), 3 – подготовительная к школе (от 6 до 7 лет)

Эффективность совместной деятельности подготовительной к школе группы «Колокольчик» (от 6 до 7 лет) незначительно уступает таковой двух описанных за счет меньшего проговаривания возможностей членов группы по отношению к достижению результата. Однако психоэмоциональный фон в группе все равно сохранялся положительным, лидер принимал решение, оповещал о задачах, но четкого распоряжения конкретному члену группы не давал. Эмпатия к воспитателю здесь достигла 100 %, желание помочь друг другу было выраженным во всех видах совместной деятельности. При проведении теста Р. Заззо все дети справились с заданием. Поэтому уровень развития представлений о группе и ее самоэффективности в трех экспериментальных группах считается высоким.

Среди контрольных групп средняя «Цыплята» (от 4 до 5 лет) и старшая «Чайка» (от 5 до 6 лет) стали наиболее продуктивными в совместной деятельности. Стереотипность их выборов выражена средним уровнем, можно сказать, что образ группы сформирован частично или находится на стадии формирования. В совместной деятельности эти группы проявили себя равнодушно. Отсутствие интереса к результату, страх проявить инициативу, постоянные жалобы воспитателю лидеров группы замедлили достижение результата. В некоторых видах деятельности он достигнут, но это не вызвало положительных эмоций, что нельзя считать успешным опытом. Групповая самоэффективность и развитие представлений о группе здесь находятся на среднем уровне.

В контрольной подготовительной группе «Бабочки» (от 6 до 7 лет) эгоцентризм лидеров не позволил добиться результата. В самом начале и по ходу выполнения задания каждый лидер пытался взять инициативу на себя, убеждая в правильности его решения, но никто из них не желал уступать. Дело, не успев начаться, заканчивалось ничем. После неудачи каждый лидер обвинял другого лидера, сохраняя обиду до следующего занятия. Неуспех выражался негативным поведением по отношению к воспитателю. Стереотипность выборов этой группы сводилась к схожести животного с внешним видом кого-то из членов группы. Эффективность совместной деятельности очень низка. Уровень групповой самоэффективности и развития представлений о группе низкий.

Таким образом, применяя модифицированную методику Р. Заззо «Тест животных», мы смогли осуществить диагностику у детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет сформированности представлений о своей группе. Эта модификация может быть использована в практике диагностики представлений дошкольников о собственной группе как групповом субъекте, а также в рамках разработки и реализации формирующих занятий, направленных на формирование групповой сплоченности, чувства «мы» у дошкольников. Данные таксономии наглядно показывают отличия экспериментальных групп от контрольных по уровню развития представлений о группе и эффективности совместной деятельности после формирующих занятий. Адекватно организованный формирующий блок способствовал продуктивности совместной деятельности, проективный метод Р. Заззо помог оценить, насколько сформирован образ группы у воспитанников до проведения формирующих занятий и после них. Следовательно, можно сделать вывод о достижении цели исследования. Полученные в ходе работы данные подтверждают влияние представлений дошкольников о положительном результате своей группы на ее самоэффективность и могут определять результативность всех видов совместной деятельности со сверстниками.

Список литературы Сформированность образа группы как фактора проявления групповой самоэффективности в коллективе дошкольников

- Белых Т.В. Структура интегральной индивидуальности у студентов с разной самоэффективностью в учебной деятельности // Гуманизация образования. 2017. № 3. С. 32–37.

- Майерс Д. Социальная психология : пер. с англ. СПб., 1997. 688 с.

- Гайдар К.М. Социально-психологическая концепция группового субъекта : монография. Воронеж, 2013. 394 с.

- Там же. С. 182.

- Там же. С. 184. 6. Шевченко Т.С. Формирование представлений о времени и пространстве у детей дошкольного возраста средствами искусства : автореф. дис. … канд. пед. наук. Ростов н/Д., 1999. 21 с.

- Сергеева Н.С. Влияние образа группы на эффективность совместной деятельности младших школьников : дис. … канд. психол. наук. Курск, 2004. 153 с.

- Романова И.О. Особенности формирования образа Я у детей дошкольного возраста // Успехи современного есте-ствознания. 2013. № 10. C. 162–164.

- Карпушова О.А. Образ сверстника как фактор развития самопознания младших школьников в образовательном процессе : автореф. дис. … канд. психол. наук. Волгоград, 2016. 26 с.

- Зырянова Н.М. Исследование представлений детей старшего дошкольного возраста // Современное дошкольное образование. Теория и практика. 2017. № 10 (82). С. 22–32.

- Кийкова Н.Ю. Сближение общих и индивидуальных представлений детей о наглядных образах, действиях и ситуа-циях, формирующих содержание и навыки чтения, письма и словесной речи в условиях семейного воспитания // Информационно-телекоммуникационные системы и технологии : материалы всероссийской научно-практической конференции. Кемерово, 2020. С. 277–283.

- Stan L. Self-Image in Stimulation Preschool Self-Assessment // Education in the perspective of values. Bucharest, 2020. P. 115–119.

- Сахарова Т., Журавлева И., Батаева М. Представления о концепции семьи у детей старшего дошкольного возраста // Основные вопросы педагогики и психологии. 2021. № 19 (1). С. 45–55.

- Костина И.Б. Идентификация как способность личности обладать признаками социальной принадлежности // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 8-1 (22). C. 107–110.

- Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических терминов. Воронеж, 1995. 639 с. 16. Белых Т.В. Психологические закономерности динамики субъектных свойств в структуре индивидуальности : авто-реф. дис. … д-ра психол. наук. Ставрополь, 2004. 38 с.

- Гайдар К.М. Указ. соч. С. 31.

- Флоровский С.Ю. Группа как субъект совместной трудовой деятельности: полиобъектная модель ценностно-ориентационной сплоченности // Психология человека как субъекта познания, общения и деятельности / отв. ред. В.В. Знаков, А.Л. Журавлев. М., 2018. С. 892–899.