Шабаракская культура Монголии: современное состояние проблемы

Автор: Гладышев Сергей Анатольевич, Нохрина Татьяна Ивановна, Табарев Андрей Владимирович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме определения и хронологического подразделения так называемой шабаракской культуры, выделенной по результатам обследования серии местонахождений в ходе работ экспедиций Р. Ч. Эндрюса, М. Габори, Я. К. Козловского, Д. Мания и А. П. Окладникова в первой половине - середине ХХ в. в Южной Монголии. Различный подход к описанию, технико-типологической интерпретации каменной индустрии и керамического комплекса, а также отсутствие радиоуглеродных дат, четких стратиграфических разрезов и данных по палинологии не позволяют идентифицировать имеющиеся материалы как единую культуру или серию культур периода мезолита - неолита, несмотря на обширную библиографию. Современное состояние изученности феномена соответствует термину «шабаракский комплекс».

Южная монголия, гоби, мезолит, неолит, шабаракская культура, шабаракский комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/14737549

IDR: 14737549 | УДК: 902/904

Текст научной статьи Шабаракская культура Монголии: современное состояние проблемы

Исторически сложилось так, что изучение каменного века Монголии ведется силами международных экспедиций. Многие ключевые памятники и местонахождения становились в разные годы объектом исследования разных экспедиций, что закономерно отразилось в различных их оценках и интерпретациях. Это касается, например, и так называемой шабаракской культуры. Более восьмидесяти лет, прошедших со времени открытия шабаракской культуры Южной Монголии, незначительно продвинули ее изучение. По мере увеличения численности археологических источников возросло количество проблем, связанных с атрибуцией, верификацией и интерпретацией новых материалов. Материалы шабаракской культуры приобретают актуальность в связи с раскопками стратифицированных памятников как на севере [Гладышев и др., 2009; Коломиец и др. 2009], так и на юге Монголии [Деревянко и др., 2001; Derevianko et al., 2003; Деревянко, Олсен и др., 2008], а также на севере и северо-западе Китая.

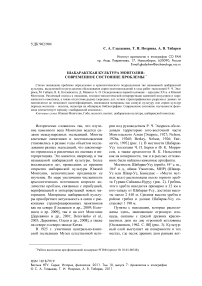

В 1925 г. участники центрально-азиатской экспедиции Музея естественной исто- рии под руководством Р. Ч. Эндрюса обследовали территорию юго-восточной части Монгольского Алтая [Эндрюс, 1927; Nelson, 1926а, 1926б; Berkey, Nelson, 1926; Fair-servis, 1993] (рис. 1). В местности Шабарак-Усу геологами Ч. П. Берки и Ф. К. Моррисом, а также археологом Н. К. Нельсоном как на поверхности, так и в рыхлых отложениях были найдены каменные артефакты.

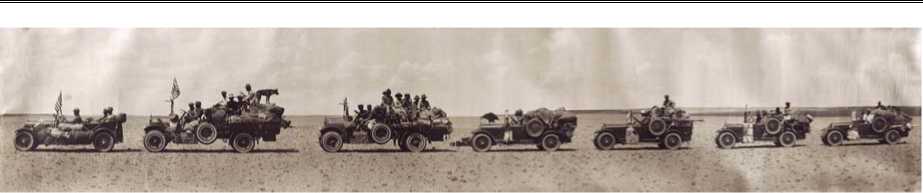

Местность Шабарак-Усу (прибл. 44° с. ш., 104° в. д., аймак Умнеговь, МНР) (Шавар-Ус или Шавр-Ус, Баиндзак – «Место мутных вод») расположена около горного хребта Гурван-Сайханы-Нуруу (рис. 2). Гребень этого хребта находится примерно в 32 км к юго-западу от Шабарак-Усу, достигая высоты около 2 440 м. Средняя высота хребта в районе гребня в долине Шабарак-Усу составляет 1 190 м.

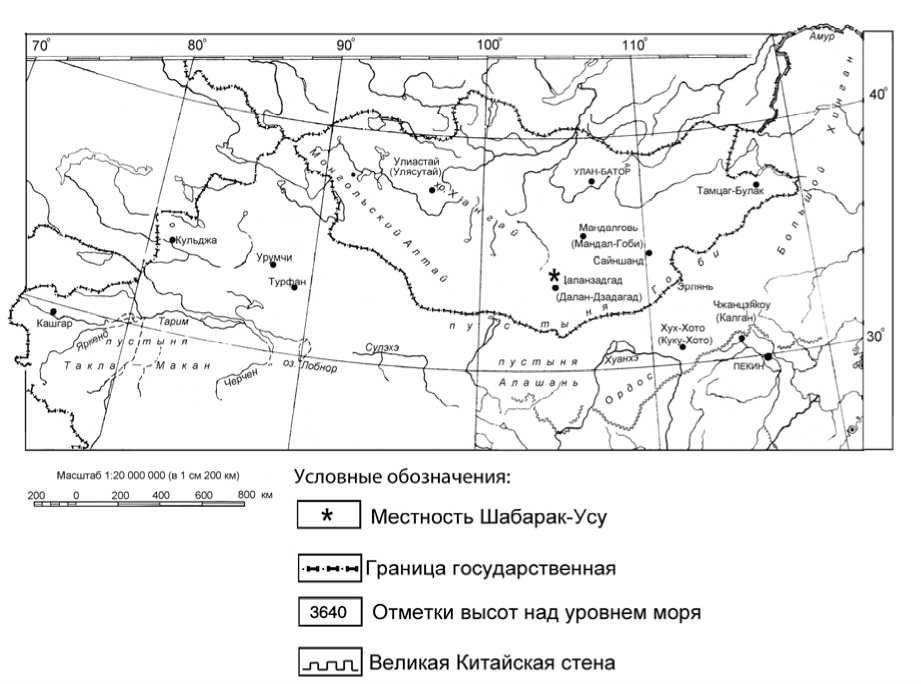

Пункты с находками, которые расположены здесь, занимающие огромную площадь, связаны с грядой древних красноцветных дюн на дне огромной котловины [Окладников, 1962. С. 88] (рис. 3). Культурный слой выступает на поверхности в тех местах, где песок древних дюн развеян вет-

.

Рис. 1. Экспедиция Р. Эндрюса покидает Шабарак-Усу (по: [Gallenkamp, 2001])

Рис. 2. Местоположение Шабарак-Усу на современной карте

ром. Повсюду на дне дюнных котловин выветривания обнаруживаются остатки очагов, сложенных из окатанных валунов и галек. На очагах и около них рассеяно множество каменных изделий, материалом для которых послужили разноцветные кремнистые породы, преимущественно яшма красного и шоколадного цвета, а также желтоватый, белый и полупрозрачный халцедон.

Шабарак-Усу в середине XX в. посещали А. П. Окладников [1951; 1962], М. Габори [Gábori, 1962], Д. Маниа [Mania, 1963], Я. К. Козловский [Kozłowski, 1968; 1972] и некоторые другие археологи. В появившихся вслед за этим публикациях была пред- принята попытка осмыслить полученные результаты. Поскольку среди исследователей не было единого мнения ни по вопросу о статусе находок из Шабарак-Усу, ни по их генезису, ни по хронологическим рамкам, появилась необходимость в уточнении некоторых положений, выдвинутых исследователями. У проблемы есть две стороны – историографическая (анализ оценок исследователей, представленных в публикациях) и археологическая (хронологическая и технико-типологическая диагностика комплекса). В настоящей работе мы обращаемся, в первую очередь, к историографической стороне проблемы.

Прежде всего, необходимо определиться со статусом находок. Что представляет собой шабаракская культура: можно ли говорить о единой археологической культуре или комплексе Шабарак, в рамках которого представлены определенные этапы каменного века (палеолит, мезолит, неолит)?

Применительно к археологии как научной дисциплине под археологической культурой наиболее часто понимается «группа археологических памятников, занимающих сплошную территорию и обладающих сходством признаков… единообразно меняющаяся во времени… и варьирующая в пространстве, существенно отличающаяся от других археологических культур» [Большая Российская энциклопедия…, 2010. С. 311]. Предполагается, что археологическая культура представляет собой какое-либо человеческое общество [Брей, Трамп, 1990. С. 128; Матюшин, 1996. С. 110].

Судя по публикациям, в которых отражены различные аспекты изучения шабарак-ской культуры, исследователи по-разному употребляют термин «культура». Например, Н. К. Нельсон коллекцию артефактов из от- вердевших песчаных отложений, названных Ч. П. Берки и Ф. К. Моррисом формацией Шабарак, квалифицировал как культуру [Nelson, 1926а; 1926б]. Такое понимание близко к обыденной трактовке и может быть соотнесено с понятием «комплекс». Отчасти (территория распространения, сходство признаков) понятию «археологическая культура» соответствует позиция М. Габори [Gábori, 1962], Д. Маниа [Mania, 1963] и Я. К. Козловского [Kozłowski, 1968; 1972]. Наиболее всего понятию «археологическая культура» соответствует точка зрения В. Е. Ларичева [1969; Ларичев, Волков, 1964] и Н. Сэр-оджава (см.: [Ларичев, Волков, 1964]). Несмотря на то, что эти исследователи материалы из Шабарак-Усу относят к самостоятельной «неолитической гобийской культуре», принцип «территория – отличительный признак – хронологические рамки» соблюден. В свою очередь, А. П. Окладников никак не определил статус находок из Шабарак-Усу [1962].

Хронологическая позиция шабаракской культуры определяется как стратиграфическими наблюдениями, так и представления-

Рис. 3. Схема расположения археологических объектов в местности Шабарак по материалам экспедиции Н. Ч. Нельсона 1925 г. (по: [Fairservis, 1993. P. 29])

ми исследователей о развитии материальной культуры. Н. К. Нельсон выделяет два горизонта находок, лежащих на разных глубинах. Первый (нижний) расположен в нижних отделах древних слоистых эоловых отложений (формация Шабарак). Согласно наблюдениям Ч. П. Берки и Ф. К. Морриса, артефакты перекрыты отложениями, сформировавшимися во время становления современных климатических условий, когда происходил переход от долинной эрозии к процессам, связанным с плоскостным смывом на дне долины [Berkey, Nelson, 1926]. Коллекцию находок из формации Шабарак Н. К. Нельсон предложил выделить в шаба-ракскую культуру, стратиграфическая позиция которой относит ее ко времени, предшествующему неолиту. Это подтверждает и облик артефактов, напоминающих специфическими деталями азильскую раннемезолитическую индустрию [Ibid.]. В этом слое нет глиняной посуды, наконечников стрел и шлифованных орудий. Второй (верхний) неолитический горизонт находок связан со светлыми песчаными современными долинными отложениями. Артефакты, найденные здесь, в том числе глиняная посуда, наконечники стрел, полированные орудия, можно рассматривать как развитие культуры предшествующего периода. Н. К. Нельсон считал, что можно говорить о двух тесно связанных ступенях культуры – мезоличе-ской и неолитической [Nelson, 1926а].

Вслед за Н. К. Нельсоном практически все исследователи, за исключением А. П. Окладникова, В. Е. Ларичева и Н. Сер-оджава, в шабаракской культуре выделяют два этапа: донеолитический или мезолитический и неолитический.

Прежде чем обратиться к характеристике археологического материала в публикациях, отметим, что авторы использовали абсолютно разную терминологию (непривычные сочетания далее по тексту заключены в кавычки. – авт. ), обращали внимание на различные морфологические признаки, по-разному ориентировали артефакты как при описании, так и при иллюстрировании. Качество иллюстраций также во многом условно и не отражает весьма существенных технических деталей. С другой стороны, это не значит, что мы склонны недооценивать уровень и качество работ, проведенных археологами в начальный период изучения каменного века Центральной Азии.

К мезолитическим находкам Н. К. Нельсон относил конические, цилиндрические и торцовые микронуклеусы с «выступом на боку» (контрфронт?), которым, по его мнению, можно было резать, микропластинки с частичной ретушью по краю или без нее, отщепы с ретушью, «перфораторы» (проколки, провертки, сверла?), скребки ногтевидной формы и т. д. Скалывание, по его мнению, производилось круглыми галечными отбойниками (вероятно, он не придал значения разнице в технике скола и отжима, которая и была использована при эксплуатации подобных ядрищ). К этому же комплексу относятся дисковидные бусины из скорлупы яиц страуса Struthiolithus sp. и иногда из скорлупы яиц динозавра [Berkey, Nelson, 1926]. Бусины находятся на разных стадиях обработки, от грубых «углообразных фрагментов» до просверленных и орнаментированных образцов, законченные формы редки. Н. К. Нельсон упоминает также о найденных дисковидных бусинах с отверстием, сделанных из ракушек и подвесок из раковин пресноводных моллюсков, иногда украшенных геометрическим узором [Nelson, 1926а].

Неолитическая культура, по представлениям Н. К. Нельсона, является продолжением предшествующего мезолитического периода с модификациями и дополнениями [Nelson, 1926а; Berkey, Nelson, 1926]. На стоянках найдены очаги, рядом с которыми разбитые камни, кости. Первичное расщепление характеризуют многочисленные грубые многогранные с острыми углами нуклеусы, а также умеренно многочисленные «продолговатые, цилиндрические или конические, иногда с выступом на боку ядрища». Большинство отщепов снято с грубых многогранных нуклеусов. Пластин, сколотых при помощи отжима с цилиндрических или конических нуклеусов, меньше, чем в предшествующий период (в данном случае, использован термин «отжим»). Орудийный набор составляют редко встречающиеся «закругленные отбойники», шлифовальные плиты или тонкие камни со следами употребления, сферические ступки, долота или топоры с легкой полировкой возле рубящего края, тесла, концевые скребки, небольшие подтреугольной бесчерешковые формы наконечники стрел с прямым или выпуклым насадом, иногда черешком. Бóльшим количеством представлены перфораторы, отще- пы с ретушью, боковые скребки или чопперы как дисковидные, так и удлиненные, заготовки орудий. Часто встречаются наконечники копий, найденные преимущественно в обломках, обработанные двусторонней, напоминающей солютрейскую, ретушью с пером ланцетовидной формы, бесчерешко-вые с прямым или выпуклым насадом, иногда черешком. Целых сосудов не найдено. Цвет фрагментов от серого до кирпичнокрасного, поверхность фрагментов гладкая. Посуда орнаментирована отпечатками шнура, резным или геометрическим узором.

С мнением Н. К. Нельсона о стратиграфическом положении находок солидарен Я. К. Козловский, посетивший местность Баиндзак (Шабарак-Усу) в 1968 г [Kozłow-ski, 1972]. Им зафиксировано скопление находок диаметром 1,2 м, лежащих в чистом, наклонном слоистом песке дюны на глубине 1,7 м от поверхности эоловых отложений [Ibid. Р. 249, fig. 16]. Кроме обожженных камней, которые окружали очаг, здесь были найдены «бесформенные с ретушированной поверхностью артефакты шабаракского типа», изготовленные из яшмы и халцедона; керамики или шлифованных орудий не найдено. По наблюдениям Я. К. Козловского, дюна Шабарак, которая начала формироваться во время перехода от плейстоцена к голоцену, заселялась на протяжении второй половины каменного века, по крайней мере, дважды [Ibid.]. Более древние материалы, принадлежащие донеолитическому (мезолитическому) периоду, залегают в песках дюны, но более поздние, неолитические, появляются только на поверхностях дефляции.

А. П. Окладников [1951. С. 169] и Н. Сер-оджав (см.: [Ларичев, Волков, 1964. С. 165– 166]) высказали сомнения относительно этих предположений. По их наблюдениям, нижний горизонт находок относится к неолиту, поскольку здесь есть керамика с оттисками сетки-плетенки. Глиняная посуда из Шабарак-Усу, по мнению А. П. Окладникова, близка аналогичной керамике из Прибайкалья, где самые ранние образцы зафиксированы в памятниках исаковского этапа, а более поздние относятся к серовскому и китойскому времени. По современным представлениям, основанным на радиоуглеродных датах, полученных по костным остаткам из погребений Прибайкалья, китой-ская культура предшествовала исаковской и соотносится с ранним неолитом [Вебер,

Линк, 2001; Лбова и др., 2008; Мамонова, Сулержицкий, 1989], соответственно исаковская – с развитым, а серовская – с поздним неолитом. В публикации 1962 г. А. П. Окладников конкретизирует хронологическую позицию находок, в составе которых есть керамика с оттисками сетки-плетенки, и соотносит их с серовской стадией неолита Прибайкалья [1962. С. 89]. Отличающиеся мнения авторов о стратиграфических условиях залегания находок можно объяснить тем, что наблюдения проводились в разных частях древних дюн, где зафиксировано большое количество пунктов с археологическими находками (см. рис. 3).

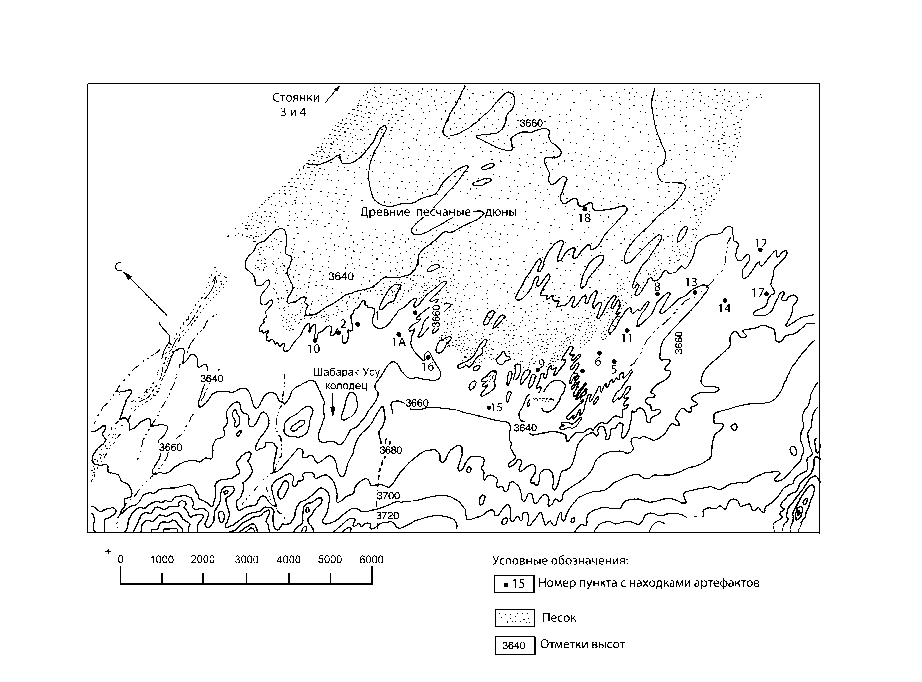

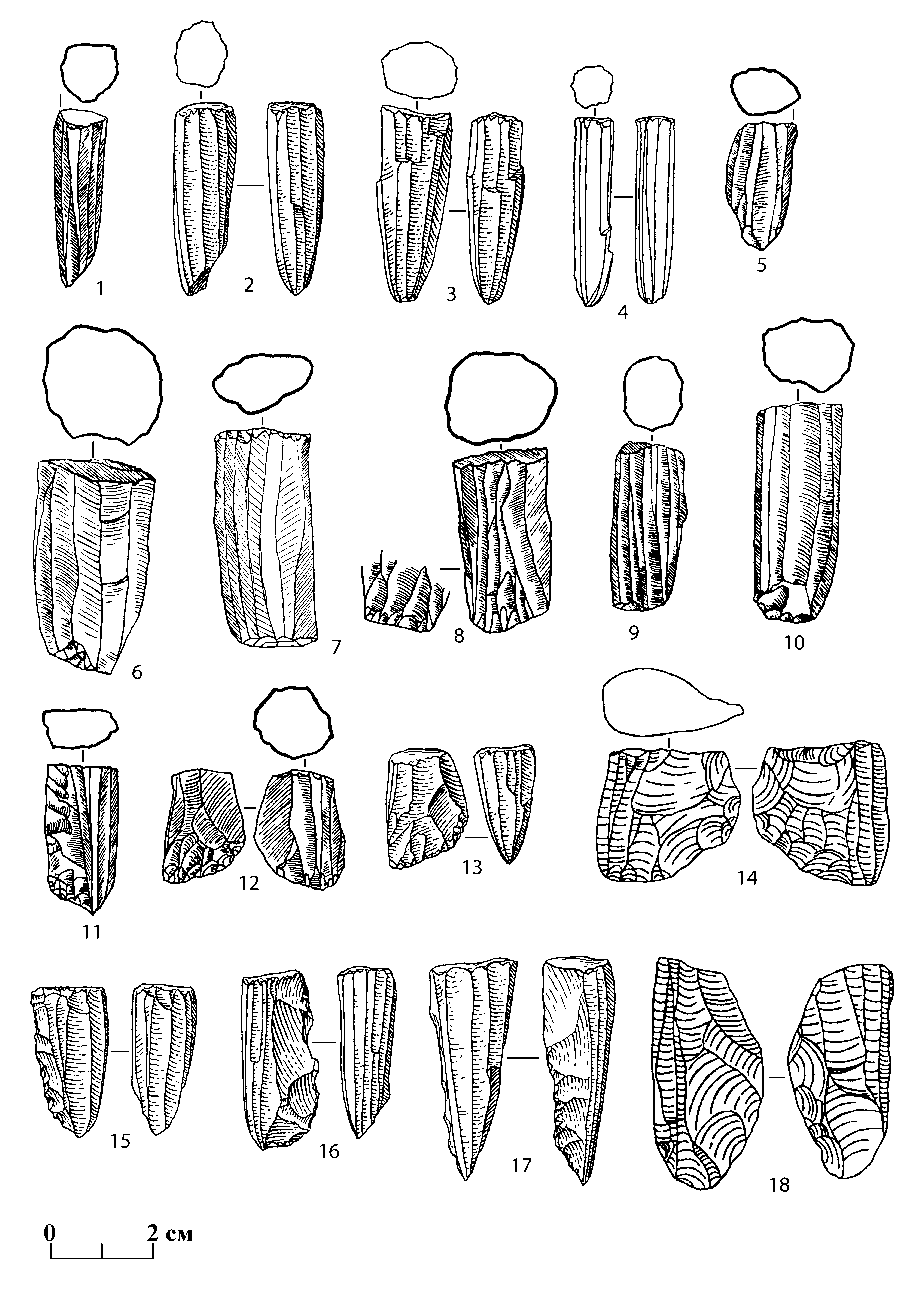

М. Габори также считает, что для мезолитической стадии присущи и конические, и цилиндрические нуклеусы (рис. 4, 1 , 5–12 ). Однако ядрища, в целом, «грубые, толстые» и преимущественно конической формы [Gábori, 1962]. Для мезолитической стадии характерен и еще один тип нуклеуса – конической формы. С ядрищ скалывались пластины, длина которых в среднем составляла 45 мм. Пластинчатые сколы длиной 30 мм, но поскольку конец у большей части сломан, первоначально они, скорее всего, были длиннее, приблизительно, на одну треть. Все экземпляры узкие, утонченные, имеют прямые необработанные края, на дорсальной поверхности – одно или два ребра. У основания, непосредственно вокруг ударной площадки, часто видна легкая обработка. М. Габори отмечает, что дифференциация мезолитических и неолитических образцов затруднена. Он также делает ошибку, используя термин «скалывание» (а не отжим) при описании расщепления микронуклеусов.

Орудийный набор, по М. Габори, представлен ретушированными пластинами, скребками, скреблами, бифасиальными орудиями. У ретушированных пластин обработка краев встречается лишь у крупных орудий. Концевые скребки на пластине короче, чем в верхнем палеолите, и относятся, скорее, к типу скребков с «рыльцем / носиком». Их обработка слабая. Среди скребков имеются удлиненные узкие экземпляры на конце пластины с полукруглым утолщенным рабочим краем, иногда схожи с «нук-левидным скребком». Очень редко встречаются двойные скребки на пластине. Малочисленные бифасиальные орудия «утолщенные, крупные, иногда в виде ручных ру-

Рис. 4. Нуклеусы «шабаракской культуры»: 1 , 5–12 – (по: [Gábori, 1962]); 2–4 , 13 , 15–17 – (по: [Mania, 1963]);

14 , 18 – (по: [Kozłowski, 1968])

бил». В качестве местной особенности мезолитической стадии «шабаракской культуры» М. Габори отмечает наличие скорлупы яиц страусов Struthiolithus со следами росписи. По мнению исследователя, для мезолитического инвентаря характерны «утолщенные нуклеусы конической формы», орудия средних размеров, крупные пластины и скребки на пластинках, грубые бифа-сиальные орудия. Все это в целом, по его мнению, указывает на связь с сибирским поздним палеолитом.

Говоря о неолитической стадии шабарак-ской культуры, М. Габори отмечает, что для первичного расщепления характерны «конические и цилиндрические нуклеусы правильной формы» [Ibid.]. Поскольку скалываемые с нуклеусов пластинчатые заготовки практически идентичны, о чем говорилось выше, описание их не приводится. Определяющие неолит виды орудий унифицированы, их тип одинаков во всем комплексе – орудия из пластин, скребки, наконечники стрел, резцы, шлифованные топоры.

Непосредственными вариантами пластин являются атипичные острия на пластиночках, тщательно отретушированные в основном вкруговую по вентральной стороне. Некоторые образцы представляют собой удлиненные закругляющиеся у основания треугольники с выпуклой поверхностью. Они довольно близки сибирским мелким наконечникам стрел типа Серово. М. Габори констатирует, что острия как постоянный, своеобразный вид орудий не представлен. Скребки разнообразны. Скребущий край обработан чрезвычайно скрупулезно, ретушь располагается почти по всему краю. В неолитических комплексах присутствуют микролитические, полукруглые, а затем и круглые скребки. В неолите появляется новая малочисленная группа орудий – «нуклеусы-резцы». Небольшие бифасиальные наконечники стрел треугольной формы с плоским либо выпуклым основанием. Встречаются формы, заканчивающиеся острием на обоих концах, а также формы со скругленным основанием (базисом). Эти обработанные мелкой чешуйчатой ретушью орудия известны по сибирской ступени исаковского этапа. В раннем неолите вместе с наконечниками стрел появились сначала обработанные с помощью древней техники типы топоров, затем самые разные типы шлифованных топоров «североевропейско- го» характера, идентичные с находками из Внутренней Монголии. Наряду с ними встречаются округлые отбойники, в развитом неолите иногда жернова, которые в культуре Шабарак сопровождаются внешне примитивной, простой керамикой. Форма сосудов реконструируется с большим трудом. Фрагменты керамики окрашены в серый или серо-коричневый цвет. Сосуды изготавливались из зернистого материала, поверхность была шершавой на ощупь.

В целом в неолите, по мнению М. Габо-ри, появляется настоящий, «типичный микролит» – особенно характерными для него являются небольшие скребки, численность которых уже значительно больше, чем в предыдущий период, пластиночки, правильно оформленные, утонченные, преимущественно цилиндрические нуклеусы, ретушированные сколы и пр. Орудийный инвентарь неолита в целом богаче, и соотношение численности орудий отличается от более ранней ступени.

Характеризуя неолитическую фазу культуры, Д. Маниа отмечал, что орудия изготовлены, преимущественно, из яшмы, кремня, агата и более редкого халцедона [Mania, 1963]. Первичное расщепление характеризуют удлиненные узкие цилиндрические и конические одноплощадочные нуклеусы, у которых скалывание происходило с торца (рис. 4, 2–4). Многие из этих нуклеусов на продольной стороне обнаруживают крыловидное расширение, обработанное поперек направления главного удара (см. рис. 3, 15– 17). Нуклеусы служили для получения узких тонких пластинчатых сколов. Орудийный набор представлен изделиями из пластин, скребками, наконечниками стрел, фрагментами топоров или их шлифованными образцами. Часть пластин использовалась как вкладыши. Иногда встречаются пластины с ретушированным концом в форме ножа с обушком. Скребки на пластинках изготавливались из укороченных широких пластинчатых сколов. Округлые, полукруглые, небольшие двойные скребки – из пластинчатых экземпляров или укороченных сколов. Они имеют краевую ретушь. Часто ретушь распространяется далеко на дорсальную поверхность. Скребки на пластинках, длиной 3–5 см (так называемые «ногтевидные скребки») являются микролитическими. Пластинчатых орудий с удлиненными остриями-проколками и простых вкладышей немного. Наконечники стрел треугольной формы с прямым или слегка вогнутым основанием. Редко встречающаяся керамика украшена рядами наколов, узорами из линий или оттисков, иногда имеет просверленные отверстия.

Я. К. Козловский, считал, что необходима более детальная проработка материалов шабаракской культуры для того, чтобы можно было отличить мезолитическую стадию культуры от неолитической [Kozłowski, 1968; 1971; 1972]. Вместе с этим исследователем сделаны некоторые выводы: крупные изделия из кристаллической и метаморфизированной породы встречаются вместе с яшмовыми изделиями «типичной шабарак-ской морфологии» (рис. 4, 14 , 18 ); «чопперы» среди изделий «крупной серии» встречаются и в мезолите; к этому же времени может быть отнесена и часть бифасиальных изделий.

Описывая находки из местности Шаба-рак-Усу (Баиндзак), А. П. Окладников отмечал, что в качестве сырья в неолитическое время использовались разноцветные кремнистые породы, преимущественно, яшма красного и шоколадного цвета, а также желтоватый, белый и полупрозрачный халцедон [1962]. Первичное расщепление характеризуется призматическими нуклеусами, с которых скалывались пластины. Заготовки переоформлялись в орудия при помощи ретуши и редко шлифования. Орудийный набор представлен изделиями из пластин, миниатюрными круглыми скребками. Встречены также заготовки для бус из обломков скорлупы яиц ископаемого страуса, иногда украшенные тончайшим гравированным узором геометрического характера. Выделяя две фазы в неолите Гоби, А. П. Окладников дифференциацию проводил по особенностям найденной глиняной посуды. К наиболее раннему времени им отнесены поселения, в материале которых представлена глиняная посуда полуяйцевидной формы с заостренным днищем, наружная поверхность которой покрыта текстильными оттисками, в том числе типично прибайкальскими оттисками сетки-плетенки (серовская стадия неолита). К более позднему времени относится вторая неолитическая культура, с керамикой, наружная поверхность которой часто окрашена красной краской. Иногда применялась и настоящая орнаментальная роспись, выполненная чер- ной краской по красному фону. Вместе с этой керамикой встречены каменные зернотерки и песты.

Расширение археологических исследований на юге Монголии позволило поставить вопрос о выделении территориальных рамок шабаракской культуры. М. Габори, проанализировав имеющийся материал, пришел к выводу о том, что нет достаточных данных для определения территориальных границ такой культуры, а Шабарак-Усу нельзя рассматривать как центр, из которого культура распространилась на юг и среднюю часть Внешней Монголии, а также проникла до Внутренней Монголии. Иной точки зрения придерживался Д. Мания. По его представлениям, культура была распространена на территории между бассейном р. Тарим, Китайской стеной и Большим Хинганом в районе прежней Внутренней Монголии, в области, которая сегодня является малонаселенной или местами не заселенной вообще.

Полевые наблюдения позволили исследователям определить и условия расположения памятников шабаракской культуры. По наблюдениям М. Габори [Gábori, 1962], поселения чаще всего располагаются на ровных возвышенностях рядом с прежними водными источниками. Д. Мания добавлял, что местонахождения расположены в основном у подножия невысоких горных хребтов или в глубоких частях бассейнов рек [Mania, 1963].

Происхождение шабаракской культуры исследователи связывали как с сибирским, так и китайским влиянием. По мнению М. Габори [Gábori, 1962], культура возникла в южной части Внешней Монголии, частично на основе северного сибирского влияния, частично опираясь на древнюю местную основу, отсюда она и проникла в районы Внутренней Монголии. Мнения о сибирском влиянии на неолитическую часть культуры придерживались А. П. Окладников, Н. Сэр-оджав.

Подводя предварительные итоги анализа концепций исследователей шабаракской культуры, отметим следующее.

Шабаракский комплекс (а именно этот термин наиболее точно отражает современное состояние изученности феномена) представляет исключительный историографический интерес с точки зрения развития концепций на генезис и взаимодействие ар- хеологических культур Центральной Азии. До настоящего времени нет удовлетворительного описания материалов шабаракской культуры. Практически все артефакты найдены на поверхности и происходят из многокомпонентных местонахождений. Необходима подробная публикация материалов, положение которых было бы подтверждено стратиграфически. Имеющиеся к настоящему времени публикации носят общеописательный характер [Окладников, 1962; Kozłowski, 1968; 1972; Fairservis, 1993]. К сожалению, в нашем распоряжении нет ни детального стратиграфического описания, ни радиоуглеродных дат, ни палинологических или иных естественно-научных данных. Нет пока достаточных оснований и для географических рамок распространения шабаракско-го комплекса. Фактически мы работаем исключительно с разнообразным археологическим материалом на уровне морфологии, типологии и, отчасти, технологии. Требуется весьма существенная работа по разработке и закреплению единого понятийного аппарата и идентификации описательных терминов. С точки зрения интерпретации материалов, фигурирующих в описаниях и иллюстративном сопровождении публикаций, следует согласиться с авторами в части безусловного присутствия неолитических черт на Шабарак-Усу (керамика, шлифованные артефакты, мелкие наконечники стрел). Вполне возможно, что в коллекциях представлены несколько этапов неолита.

Мезолитический этап вызывает сомнения как с терминологической (правомерность использования термина «мезолит» на данной территории), так и с технологической позиций. Во всяком случае, различия в форме микронуклеусов или их размерах, к которым апеллируют авторы, могут являться отражением различных стадий расщепления ядрищ в рамках одного этапа или особенностями работы с различным сырьем. Вполне возможно, что в комплексе есть материалы переходного от палеолита к неолиту этапа или раннего неолита, не сопровождающегося керамикой.

Судя по публикациям, нет очевидных следов и финального палеолита. Термин «гобийские нуклеусы», используемый авторами, при сопоставлении с иллюстративным материалом фактически использован для обозначения микроторцовых форм, которые характерны, скорее, для раннего голоцена.