Шалаболинская писаница: некоторые результаты исследований 2018 года

Автор: Зоткина Л.В., Сутугин С.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

Шалаболинская писаница - один из крупнейших памятников наскального искусства Минусинской котловины, где представлены изображения от эпохи неолита до этнографической современности. Последние несколько лет ведется активное изучение этого памятника. Оно включает не только детальное документирование при помощи различных методик, но и изучение стилистического и технологического аспектов в наскальном искусстве Шалаболинской писаницы. Трасологические исследования шалаболинских петроглифов ранее были сосредоточены, в первую очередь, на анализе следов пикетажа. В ходе работ 2018 г. особое внимание было уделено проблеме палимпсестов. В частности, был апробирован подход к изучению участков перекрывания изображений при помощи трасологической методики, трехмерного моделирования и инструментов анализа 3D. С этой целью была сделана выборка палимпсестов, на которых хорошо фиксируются следы со специфическими характеристиками, позволяющие дифференцировать разность пикетажа на пересекающихся петроглифах и определить особенности следов в зоне перекрывания.

Петроглифы, палимпсест, фотограмметрия, трасология, прорисовка, минусинская котловина, шалаболинская писаница

Короткий адрес: https://sciup.org/145145535

IDR: 145145535 | УДК: 903.07.31 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.251-255

Текст научной статьи Шалаболинская писаница: некоторые результаты исследований 2018 года

В 2018 г. основные работы Минусинского петроглифического отряда ИАЭТ СО РАН были сосредоточены на изучении памятника наскального искусства Шалаболинская писаница. Он расположен в Курагинском р-не Красноярского края, в 0,6 км к юго-востоку от д. Ильинка на правом берегу р. Тубы (притока р. Енисей) напротив с. Тесь. Писаница делится на 8 участков, каждый из которых обладает протяженностью от 100 до 400 м [Вяткина, 1949; Пяткин, Мартынов, 1985; Учетная карта…, 2010].

Это обширное местонахождение петроглифов было впервые подробно документировано и изучено А.В. Адриановым [1906]. В последующем к памятнику неоднократно возвращались разные исследователи [Вяткина, 1949; Формозов, 1969, с. 85, рис. 28, 32; Шер, 1980, с. 154; Пяткин, 1980; Капелько, 1986]. Была издана обобщающая монография [Пяткин, Мартынов, 1985]. Шалаболинские материалы часто используются в различных исследованиях по современным методам документирования и исследования петроглифов [Советова, Микла-шевич, 1999]. В начале 2000-х гг. под руководством А.Л. Заики под скальными обнажениями с петроглифами были проведены раскопки, в результате чего были расчищены от обвалов и вновь открыты многие ранее известные изображения [Заика, Дроздов, 2005], обнаружено большое количество ранее неизвестных изображений, наиболее интересные из которых опубликованы в серии статей А.Л. Заики и его соавторов [Дроздов и др., 2003; Заика и др., 2004; Заика, Дроздов, 2005]. Была также подготовлена учетная карта памятника [Учетная карта…, 2010]. Таким образом, изучение Шалаболинской писаницы имеет более чем вековую историю. Кроме того, на этом памятнгике был проведен трасологический анализ некоторых наскальных изображений, выполненных в технике пикетажа [Гиря, Дроздов, Дэвлет, Макулов, 2011; Зоткина, 2014].

В настоящее время эти работы продолжаются Минусинским петроглифическим отрядом.

В ходе сезона 2018 г. работы в основном осуществлялись на плоскостях нижнего ярус а 4-го и 6-го участков. При этом ставилось несколько разноплановых задач. Одной из них было изучение многослойных композиций, состоящих из изображений, выполненных в технике пикетажа, при помощи трасологической методики, а также трехмерной визуализации и специализированного программного обеспечения, выступающего в качестве аналитического инструмента.

Такой подход к изучению палимпсестов ранее не применялся. Он основан на принципе сопоставления трасологических характеристик следов, образующих детали петроглифов, на нейтральных участках и в зонах пересечений изображений, составляющих многослойные композиции. Это позволяет проверить и уточнить данные, полученные при осмотре изображений невооруженным глазом.

Одним из наиболее выразительных примеров апробации этого подхода могут служить результаты анализа палимпсеста, состоящего из двух изобра-

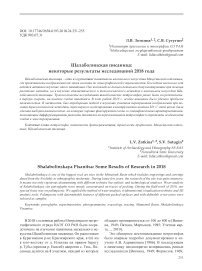

Рис. 1. Палимпсест с плоскости 10а участка 4 Шалаболинской писаницы.

1 – изображения антропоморфного персонажа и лося; 2, 3 – участок пересечения петроглифов с разных ракурсов; 4 – серия профилей на основе трехмерных моделей в зоне пересечения изображений (3D С.В. Сутугина).

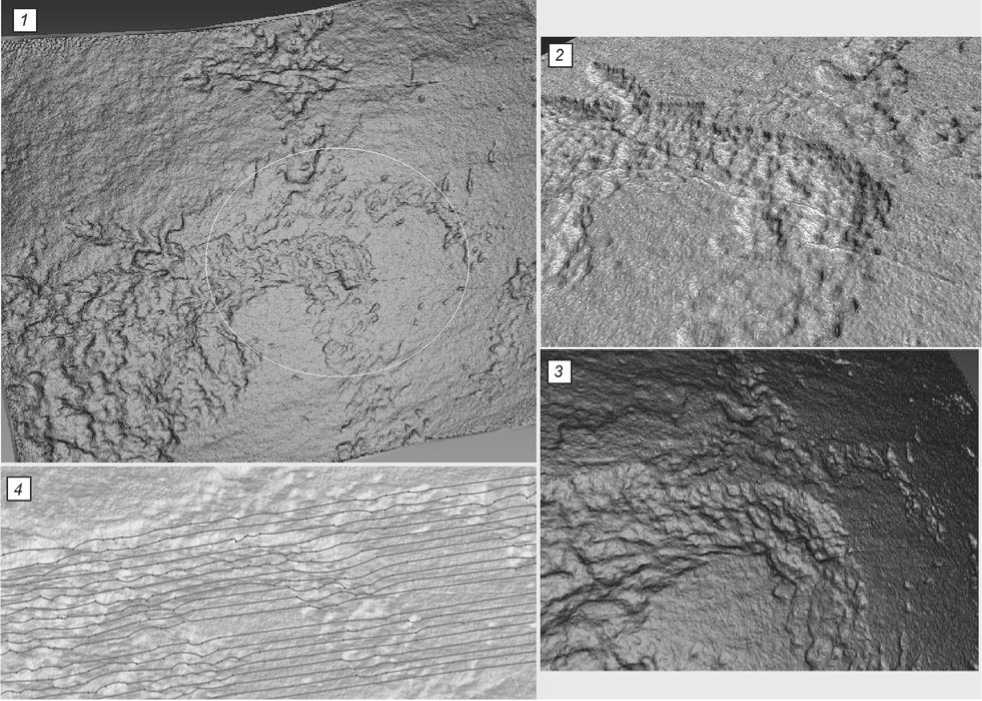

Рис. 2. Наскальные изображения предположительно «калгутинского» культурно-хронологического пласта.

1 – прорисовка прошлифованного зооморфного изображения с плоскости 2 участка 6а Шалаболинской писаницы (Курагинский р-н Красноярского края) (автор – Л.В. Зоткина); 2 – прорисовка плоскости 2 участка 6а, в рамке – прошлифованное зооморфное изображение (автор – А.Л. Заика, Архив музея археологии и этнографии КГПУ им. В.П. Астафьева. Оп. 031. Д. 068. Л. 3); 3–5 – изображения с памятника Бага-Ойгур II (Монгольский Алтай), выполненные в технике шлифовки (прорисовки К. Кретэн); 1а – макро-3D участка тонкой гравировки с зооморфного изображения с Шалаболинской писаницы (3D Л.В. Зоткиной).

жений: антропоморфного персонажа и лося (рис. 1, 1 ) – с плоскости № 10а участка 4 Шалаболинской писаницы [Учетная карта…, 2010, табл. 108, 1 ].

Без использования увеличительных приборов можно с уверенностью определить, что фигура лося расположена поверх антропоморфного изображения (см. рис. 1). Эти наблюдения подтверждаются также исследованием палимпсеста с помощью портативного микроскопа. Пикетаж первого петроглифа гораздо более глубокий, примерно 3–4 мм, тогда как у антропоморфного изображения – ок. 1 мм. Следы выбивки фигуры лося имеют округлую форму, расположены более плотно, четко прослеживаются границы пикетажа. Выбоины, составляющие фигуру антропоморфного персонажа, продолговатой формы, направлены по диагонали слева направо под углом примерно 45° на значительном расстоянии друг от друга. На трехмерной модели хорошо прослеживаются границы между двумя разновидностями пикетажа (рис. 1, 1–3 ).

Анализ профилей-разрезов (рис. 1, 4) на участке пересечения показывает, что следы здесь бо- лее скругленные, более глубокие, морфологически они ближе к выбоинам, образующим фигуру лося, т.е. перекрывают пикетаж, составляющий антропоморфное изображение. Все это приводит к выводу, что зооморфный персонаж был выполнен позже, чем антропоморфный. В данном случае простого визуального анализа, возможно, было бы достаточно, но в будущем этот подход позволит изучать более сложные, дискуссионные палимпсесты.

Помимо описанного выше в ходе полевых работ особое внимание привлекло одно изображение, не обнаруживающее сходства с точки зрения стилистики с основной массой петроглифов, представленных на Шалаболинской писанице. Это зооморфное изображение небольшого размера, выполненное в технике тонкой гравировки и частично шлифовки расположено на плоскости № 2 участка 6а [Там же, табл. 221, 2] (рис. 2, 1, 1а). Парци-ально переданы ноги животного, голова выражена не ярко. Хотя и сложно судить о сюжете, по выступающему горбу и массивному туловищу можно предположить, что это изображение быка. Ранее оно было открыто и изучено А.Л. Заикой (рис. 2, 2). Однако в связи с последними открытиями на памятниках Монголии (Бага-Ойгур II) и Укока (Кал-гутинский рудник) [Черемисин и др., 2018] это ша-лаболинское изображение быка (?), выполненное в особой стилистической и технологической манере, приобретает новую актуальность (рис. 2, 3–5).

Характер серий параллельных линейных следов, образующих относительно широкие двойные бороздки, указывает на использование каменного орудия в технике гравировки (рис. 2, 1а ). Поперечные линии на боку животного выполнены также каменным инструментом, но серии более коротких и гораздо более поверхностных рисок свидетельствуют о применении в этом случае техники шлифовки. На двух участках в области живота и шеи животного фиксируются микрочастицы красного пигмента, показанные на прорисовке двумя скоплениями мелких точек.

Стилистически это изображение напоминает обнаруженные в 2017 г. архаичные петроглифы, выполненные в технике шлифовки, на памятнике Бага-Ойгур II (Монгольский Алтай) (см. рис. 2, 3–5 ) [Там же]. Общие черты этих изображений заключаются в том, что все они небольших размеров, выполнены в технике шлифовки или с применением этого приема. Во всех случаях манера передачи образов динамичная и реалистичная. Обращают на себя внимание объемные животы, небольшие, часто парциальные ноги, спины с характерным прогибом. Все эти черты встречаются и на шалаболин-ском зооморфном изображении (см. рис. 2, 1 ).

Близость не только стилистических, но и технологических характеристик зооморфного изображения Шалаболинской писаницы с петроглифами Бага-Ойгура II позволяет говорить о возможной принадлежности этих петроглифов к одному пласту – «калгутинскому».

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).

Список литературы Шалаболинская писаница: некоторые результаты исследований 2018 года

- Адрианов А.В. Отчет об исследовании писаниц в Минусинском крае летом 1904 г.: Рукопись // Архив музея археологии и этнографии ТГУ. Ед. хр. 55. – Томск, 1906.

- Вяткина К.В. Шалаболинские (тесинские) наскальные изображения // Сборник Музея антропологии и этнографии. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. – Т. XII. – С. 417–484.

- Гиря Е.Ю., Дроздов Н.И., Дэвлет Е. Г., Макулов В. И. О работах по трасологическому изучению петроглифов Шалаболино // Наскальное искусство в современном обществе: к 290-летию научного открытия Томской писаницы: мат-лы Междунар. науч. конф. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. – С. 201–206. – (Тр. САИПИ; вып. VIII, т. 2).

- Дроздов Н.И., Заика А.Л., Марченко Л.А., Макулов В.И., Березовский А.П., Журавков С.П., Емельянов И.Н., Бабина М.С., Чуракова Е.В. Результаты исследования Шалаболинской писаницы (по результатам работ 2002–2003 гг.) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – Т. IX, ч. I. – С. 342–346.

- Заика А.Л., Дроздов Н.И. Шалаболинская писаница (результаты исследования 2001–2004 годов). // Мир наскального искусства: сб. докл. междунар. конф. – М.: ИА РАН, 2005. – С. 111–115.

- Заика А.Л., Дроздов Н.И., Березовский А.П. Результаты исследования Шалаболинской писаницы в 2005–2006 годах // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – Т. XII, ч. I. – С. 331–335.

- Заика А.Л., Дроздов Н.И., Березовский А.П., Ключников Т.А., Журавков С.П. Шалаболинские петроглифы (итоги исследований 2004 г.) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. – Т. X, ч. I. – С. 259–260.

- Зоткина Л.В. Технологические особенности выполнения выбитых петроглифов Минусинской котловины // Российская археология. – 2014. – № 3. – С. 89–97.

- Капелько В.Ф. Эстампажный метод копирования петроглифов // Памятники древних культур Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1986. – С.105–111.

- Пяткин Б.Н. Ранние петроглифы Шалаболинских скал // Археология Южной Сибири. – Кемерово: Кемер. кн. изд-во, 1980. – С. 27–44. – (Изв. лаборатории археологических исследований; вып. 11).

- Пяткин Н.Б., Мартынов А.И. Шалаболинские петроглифы. – Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 1985. – 192 с.

- Советова О.С., Миклашевич Е.А. Хронологические и стилистические особенности среднеенисейских петроглифов (по итогам работ Петроглифического отряда Южносибирской археологической экспедиции КемГУ) // Археология, этнография и музейное дело: сб. науч. тр. кафедры археологии КемГУ. – Кемерово: Кузбасс-вузиздат, 1999. – С. 47–74.

- Учетная карта объекта культурного наследия федерального значения, представляющего собой историко-культурную ценность, «Шалаболинская писаница» / сост. А.Л. Заика, 2010 г. // Архив Музея археологии и этнографии Средней Сибири КГПУ им. В.П. Астафьева. Оп. 0057. Д. 002. – 261 л.

- Формозов А.А. Очерки по первобытному искусству. Наскальные изображения и каменные изваяния эпохи камня и бронзы на территории СССР. – М.: Наука, 1969. – 254 с. – (МИА № 165).

- Черемисин Д.В., Молодин В.И., Зоткина Л.В., Цэвээндорж Д., Кретэн К. Новые исследования раннего пласта наскального искусства Монгольского Алтая // Вестн. НГУ. Сер.: История, филология. – 2018. – Т. 17, вып. 3: Археология и этнография. – С. 57–77.

- Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. – М.: Наука, 1980. – 328 с.