Шатра и jypm: "обратный адрес" в ритуале у алтайцев

Автор: Арзютов Д.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 3 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу алтайских ритуальных вотивных фигурок из сыра/толокна/хлебного мякиша/глины - шатра. Показаны их связи с магическими фигурками охотников и историей шахмат. Основная идея статьи заключается в анализе композиции шатра как отражении отношений между локальным сообществом, ландшафтом, животными, вещами и духами в одной деревне в Республике Алтай, где автор проводит исследования с 2005 г. В работе также использованы материалы музеев и архивов Санкт-Петербурга, Москвы и Горно-Алтайска. Анализ этноистории и культурных контактов позволил установить, что стоит за социальными отношениями, олицетворенными в шатра. Беря за основу интерпретацию ритуала, предложенную Э. Личем, автор показывает как шатра связаны с его коммуникативным характером, а выставленная на ритуальном месте композиция - с фигуративным оформлением собственных притязаний на землю и идентичность. В статье вводится и применяется к ритуалу понятие «обратный адрес». Это понятие позволяет определить акторов в ритуале и связанных с ним социальных отношениях. Акторы переплетены сложными связями между собой и окружающим миром и замыкаются через создание фигуративной композиции. Сами связи, их изменчивость описываются через понятие «agency» как действия, свободного от принуждения. Сделан вывод о том, что шатра являются своеобразным узлом в сети многообразных отношений между человеком, животными, ландшафтом, вещами, материалами и духами.

Алтайцы, игра, ритуал, ритуальные предметы, коммуникация, религиозное движение

Короткий адрес: https://sciup.org/145145764

IDR: 145145764 | УДК: 398.3 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.3.111-120

Текст научной статьи Шатра и jypm: "обратный адрес" в ритуале у алтайцев

В мае 2010 г. мне посчастливилось наблюдать за изготовлением фигурок из сыра ( шатра ) и участвовать в ритуале. Все это происходило в рамках религиозного движения Ак-Jаҥ , которое разворачивается последние более чем 10 лет в Каракольской и Урсульской долинах Республики Алтай, в тех же местах, где еще в начале XX в. бурханист-ские обряды были весьма популярны (см.: [Тадина, Арзютов, Кисель, 2012]).

Было уже около десяти часов вечера. Дома у алтайского jарлыкчы (ритуального специалиста в движении Ак-Jаҥ ) и его супруги – моих знакомых – ждали парня, который должен был вырезать фигурки из сыра ( шатра ), чтобы ранним утром следующего дня во время коллективного моления мÿргÿÿл* выставить их на каждом из 10 каменных престолов ( тагылов ). Сыр- быштак еще днем принесла одна из участниц ритуала, изготовившая его рано утром**. Были приготовлены также ленты- jалама (их называют еще кыйра ) четырех цветов: белого, синего, желтого и зеленого. Наконец в дом вошел парень, которому было ок. 30 лет. Как сказала моя знакомая, резчиком должен быть именно молодой человек, имеющий семью. На столе уже стояли подносы, специально предназначенные для ритуала, сыр лежал на деревянной дощечке, а рядом с ним нож. Все это было накрыто белой тканью. Парень спокойно прошел, сел у стола и, перекинувшись парой фраз с хозяйкой дома, сняв белую ткань, начал резать…

В доме стояла тишина, и только хозяйка переносила и расставляла на кровати в этой комнате подносы с готовыми фигурками из сыра. Все пристально смотрели на мастера, следили за каждым его движением. Украдкой мне удавалось задавать вопросы хозяйке дома, которая была одним из основных знатоков всего происходящего. Она шепотом объяснила, что мастер вырезает фигурки домашних животных ( айыла ), мужчины и женщины и вся эта композиция целиком символизирует jурт (домохозяйство, т.е. семью, до-

Рис. 1. Шатра . 2010 г. Фото автора.

машний скот и постройки). Вырезание было окончено примерно к 12 часам ночи, когда глаза у всех, откровенно говоря, смыкались. На двух столах стояли 10 подносов с шатра * (рис. 1). На каждом подносе были чакы («коновязь»), оттын бажы чакы («коновязь у изголовья очага»), уй («корова»), ат («конь»), кой («овца»), туулар («горы»), обозначения шести углов айыла , очок («очаг»), эр-кижи («мужчина»), ÿй-кижи («женщина»), jаҥыртык («настил для вещей»), айак / салкыш («посуда»), бозогы («порог»), тöрдиҥ кайырчагы («сундук, где хранятся ритуальные предметы»). Остатки сыра сложили в деревянную миску, которую, как и подносы, утром возьмут на тагыл . Все стали потихоньку расходиться, чтобы завтра с рассветом встретиться у подножия местного холма ( болчок ) и пойти на мÿргÿÿл.

Фигурки шатра интересны по нескольким причинам. В горной тайге, районе проживания северных алтайцев, подобного рода фигурки ставились охотниками у ручья или на специальном помосте с ожиданием их воплощения в реальное животное – объект охоты. В монгольских степях нетрудно сопоставить шатра с историей шатранг / шатрандж – шахмат. Исследователи [Тюхтенева, 2009, с. 89, примеч. 1] усматривают в совпадении названия шатра как игры и ритуальных фигурок только омонимию (критику и использование в сибирской этнографии «doctrine of homonyms» Б. Малиновского см.: [Broz, Willerslev, 2012]). Взаимодействие этих традиций отразилось в ритуалах как в бурханизме, по сведениям на первую треть XX в., так и в рамках современного движения Ак-Jаҥ , где шатра соотносится с идеей jурт .

-

*Точно такие же фигурки этого мастера были привезены мной в МАЭ РАН (кол. № 7589).

В настоящей статье предпринимается попытка проанализировать историю и место шатра в современных ритуалах (за о снову берется весенний обряд – jажыл бÿÿр *). Для анализа таких фигурок из сыра** в современных ритуалах алтайцев вводится понятие «обратный адрес», при том что «прямой адресат» или тот, на кого обращено действие, участниками ритуала определяется как ээзи («хозяин»; имеется в виду дух-хозяин ме стно сти) или просто – Алтай. Более точно об этом написала С.П. Тюхтенева: «Адре сатами благопожеланий являются, как следует из текстов, Алтай, солнце, луна, божество Ÿч-Курбустан, Кайракан (божество неба), священные для населения данной ме стно сти горные вершины, деревья» [2009, с. 88]. В то же время «обратный адрес» – это проявление субъективности в ритуале, способ определить себя. Фигурки из сыра, их композиция, определенный порядок на ритуальном месте и есть такой способ. В англоязычной антропологической литературе подобные формы определения могут быть описаны через понятие «agency», аналога которого в русском языке, увы, нет. Я позволю себе перевести его в двух вариантах: как «действие, свободное от принуждения» и как «субъективность» свободы участников ритуала в создании композиции фигурок, определяющих их самих. Такой «адрес» в зависимости от названия ( кочкорлор , шатра ) и назначения фигурок (для расстановки в тайге, на ритуальном месте, для игры) может быть определен с трех точек зрения.

-

1. Взгляд из тайги. Здесь фигурки являются символическим изображением дикого животного, которое должно быть убито. Местом их создания и ритуального использования выступает тайга.

-

2. Взгляд из села. В данном случае можно говорить о своеобразной скотоводческой перспективе. Это фигурки домашних животных, модели материальных элементов домохозяйства, а также изображения, символизирующие «освоенное» пространство (фигурки, означающие ближайшие к селу и речной долине священные горы). Местом их создания и ритуального применения являются как поселения, так и ритуальные места, расположенные на родовых территориях.

-

3. Взгляд из-за игрального стола. Фигурки используются для игры в шатра .

Определяя настоящие перспективы, я не располагаю их по хронологии. Это скорее способы наделения фигурок смыслом в различных местах, в которых может оказаться один и тот же человек. Более того, следует сказать, что в хозяйстве алтайцев существует охотничье-скотоводческая континуальность, или, как пишет А. Венцель, анализируя якутские материалы, охоту и скотоводство можно рассматривать как «комплементарные стратегии» [Ventsel, 2006].

Таким образом, основной целью предлагаемой статьи является анализ всех трех вариантов шатра и кочкорлор с точки зрения связи фигурок и окружающего ландшафта, а также выражения субъективности в ритуале.

Взгляд из тайги

Наиболее ранние упоминания о фигурках животных, вылепленных из глины и других материалов, связаны с культурой северных алтайцев ( jиш кижи ) – жителей горной тайги, которые изготовляли их перед охотой. Коллекция таких фигурок сохранилась в РЭМ (кол. № 597, предметы 12–16; опубликовано: [Иванов, 1979, с. 77; На грани миров…, 2006, с. 265]). О создании и применении аналогичных изображений животных писал С.В. Иванов со слов алтайского художника Г.И. Чорос-Гуркина (запись 1935 г.): «Алтайцы* называли их кочкорлор (“горные бараны” (архары ( Ovis ammon ). – Д. А. )). Всего их должно быть 27 штук. Такие фигурки лепили из толокна, хлебного мякиша, глины или творога. Затем вдали от жилья сооружали помост, покрывали его куском бересты и расставляли на нем вылепленных животных. Жертва предназначалась белому духу Айзану (дух с таким именем неизвестен. – Д. А. ), духам земли, иногда шаману-предку. Шею и рога баранов обвязывали желтой или мишурной ниткой» [1979, с. 77]. Описание этих же фигурок приводит Л.П. Потапов [1929, с. 131], а вслед за ним Д.К. Зеленин [1929, с. 46]. Л.П. Потапов пишет: «[Алтайцы] лепят фигурки козлов и маралов из ячменного толокна и расставляют их по тайге в уверенности, что Алтай превратит их в живых» [2001, с. 135]. Здесь угадывается магическая функция этих скульптурных изображений животных, видимо вполне сопоставимая с назначением образцов мелкой пластики, известных по археологическим материалам (см.: [Молодин, Октябрьская, Чемякина, 2000, с. 33]). Относительно Южной Сибири С.В. Иванов указывает на распространение сходных фигурок у бельтиров, шорцев, куман-

-

*Г .И. Чорос-Гуркин, скорее всего, имел в виду северных алтайцев или телеутов, культура которых была ему наиболее известна.

динцев, телеутов, алтай-кижи и теленгитов [1979, с. 156–157]. Аналогии можно найти у обских угров, у которых изображения птиц (тетерок), оленей, лосей и коней, выполненные из толокна, используются на медвежьем празднике. С.В. Иванов отмечает, что «вся эта пластика относительно позднего происхождения, заменила собой птиц, оленей или лосей, которых прежде убивали на празднике и мясо которых затем же съедали. На это указывает разбиение тестяных фигурок» [1970, с. 50]. Еще одной параллелью для кочкорлор могут служить козульки / козули у поморов – фигурки, изготавливающиеся на Рождество и изображающие оленей, лошадей, коров и т.п. Делают их из муки, а потом дарят детям, когда те колядуют. Оставшиеся дома фигурки хранят и используют как пасхальную пищу, а также, например, кормят скот в случае болезни (см.: [Зеленин, 1991, с. 401; Пропп, 1995, с. 38–39]).

Увы, мне не известно, что делали североалтайские охотники с фигурками (поедали, разбивали и т.п.). Представляет интерес материал для их изготовления. Охотничьи и скотоводческие фигурки различаются именно по материалу: первые делают из растительной пищи (хлеб, толокно), вторые – из молочной (сыр).

Растительная пища алтайцев очень разнообразна, особенно на севере региона (см.: [Потапов, 1953; Муйтуева, 2007, с. 100–146]), но ее статус был довольно высоким и в Центральном/Восточном, преимущественно скотоводческом, Алтае (Онгудайский и Усть-Канский р-ны), о чем свидетельствует очень красивое алтайское обращение: «Какие есть новости вперемешку с ароматом лука?» (« Солук-собур, согоно, ]ытту не бар?»). Связь между охотой и растительной пищей видна и в традиционном инвентаре: «Большое значение для хранения мучных продуктов имели шкуры животных, особенно диких. Такие шкуры не пропускали влагу ( чык тартпас ). Алтай-кижи обрабатывали шкуры животных под замшу и изготавливали различные по размеру мешки ( баш-тык ). В них хранили кочо , готовый талкан. Из шкур архаров ( кочкор ) шили кожаные мешки “ тектий ”. Кроме того, в хозяйстве использовались мешки “ тулуп ” из шкур крупнорогатого скота и лошадей, в которых они хранили ячмень и другие продукты питания» [Муйтуева, 2007, с. 127].

Охотничьи фигурки фокусируются на диких животных ( аҥ ). Их расстановка определяет прежде всего тайгу*, и в наборе этих фигурок из известных описаний и полевых материалов автора нет иных изображений кроме диких животных.

* Тайга также имеет значение «гора, покрытая лесом», что и связано с местами охоты [Ойротско-русский словарь, 1947, с. 139].

Взгляд из села

Сопоставляя фигурки из растительной пищи (охотничьи) и из сыра, С.В. Иванов указывает, что, видимо, их следует различать и что последние могли выступать «украшениями» и «сценками из алтайской жизни» [1979, с. 76]. Противопоставление растительной и молочной пищи можно обнаружить в алтайском языке и ритуалах. Так, молочная пища ( ак аш - «белая (священная) пища») тесно связана с бурханистски-ми ритуалами, а само религиозное движение в одном из вариантов носило название сут ]ак - «молочная вера». В алтайской традиции корова принадлежит классу животных соок тумчыкту мал («скот с холодным дыханием») и соотносится с Нижним миром. Для производства сыра, из которого делают шатра , нужно именно коровье молоко. В.А. Муйтуева указывает в духе структуралистской модели объяснения, что сама процедура изготовления сыра меняет статус продукта, «очищая» его [2007, с. 65]. Животные, представленные в композиции шатра , делятся на две группы: с холодным и горячим дыханием, поэтому фигурки коров располагаются с одной стороны от изображения коновязи, а овец и лошадей – с другой (рис. 1, слева на подносе; подробнее см.: [Broz, 2007]).

Композиция скотоводческих фигурок предполагает наличие изображений не только домашних животных, но и жилища, а сегодня еще и людей. Обычно исследователи бурханизма указывали, что эта композиция является свидетельством перехода к бескровным жертвоприношениям. С.П. Тюхтенева упоминает о шатра и его аналоге - балык / балгын* в связи с празднованием прежде всего на юге Алтая Нового года - Чага Байрам [2009, с. 89]. Согласно ее сведениям, ритуальные фигурки сжигают на тагыле . Алтайцы долин рек Каракол и Урсул не предают их огню, а просто оставляют на тагыле (об этом см. ниже).

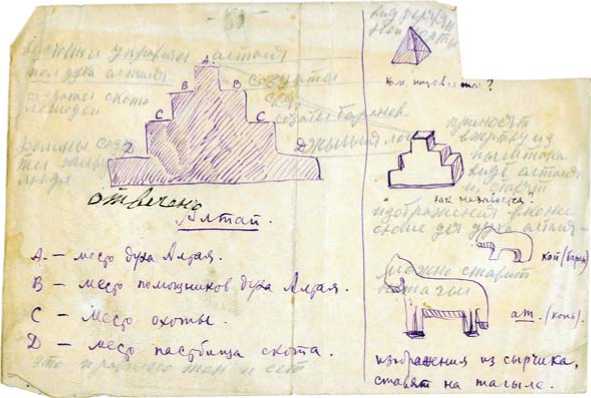

Материалы, собранные А.Г. Данилиным, показывают состав шатра : фигурки лошадей, баранов, «пирамидки»**. Последние автор подразделял на два вида: простые ( ^atra ) и ступенчатые ( сакь*** ). Он отмечал и использование в этой композиции «косточек ног барана» [Данилин, 1932, с. 73]. Исчезновение «пирамидок» сегодня, возможно, связано с едва ли не основной идеей Ак-Лак - борьбой с буддизмом

[Тадина, Арзютов, Кисель, 2012, с. 409; Halemba, 2003]. Согласно полевым материалам А.Г. Данилина, фигурок всегда было четное количество: 2, 4, 20, 24, 40, 42 и 100 шт. (АМАЭ РАН. Ф. 15. Оп. 1. Ед. хр. 11. Л. 4 об., 5 об.; см. также: СПФ АРАН. Ф. 135. Оп. 2. Ед. хр. 102. Л. 40). Он отмечал незначительную вариативность самих фигурок в пределах Усть-Канского, Шебалинского и Онгудай-ского р-нов (АМАЭ РАН. Ф. 15. Оп. 1. Ед. хр. 11. Л. 5 об.). В материалах А.Г. Данилина есть схема, составленная, вероятно, со слов информанта К.И. Танашева (о нем см.: [Токарев, 1947, с. 144; Дьяконова, 1998; Козинцев, 2010]), где указано значение вершины и каждой ступени «пирамидки» (рис. 2). Примечательно, что зде сь обозначены места как охо-

Рис. 2. Схема шатра . АМАЭ РАН. Ф. 15. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 76 об.

ты (С), так и пастьбы скота (Д). Это может свидетельствовать об определенном смешении охотничьих коч-корлор и скотоводческих шатра .

А.Г. Данилин и Л.Э. Каруновская, собиравшие материал по бурханизму, привезли из экспедиции 1927 г. шатра для МАЭ, правда, не весь «комплект», а только «пирамидку» из сырчика (имеется в виду алтайский сыр – курут ) и фигурку лошади – ат . Но, увы, оба эти предмета (МАЭ 3650-81, МАЭ 3650-82) были утрачены к 1951 г. (на основании описи МАЭ 3650; единственная иллюстрация: [Иванов, 1979, с. 76]). А.Г. Данилин и Л.Э. Каруновская, много работавшие с К.И. Танашевым, записали от него (?) и специальную «молитву» алтайцев при обращении к шатра (АМАЭ РАН. Ф. 15. Оп. 1. Ед. хр. 50. Л. 36), где используется эпитет « jopm ]елу кок шатра » (досл. «четырехсторонняя синяя шатра »). Примечательно определение кок . Я оставил здесь первоначальный перевод К.И. Танашева – «синий», в то время как семантика кок включает синий, голубой, серый, зеленый (особенно в применении к молодой зелени) цвета, что дало в свое время основание Н.А. Баскакову говорить о «тюркском дальтонизме» (см.: [Майзина, 2006]). В «молитве» обращаются к Алтаю, которого просят дать детей и скот.

Несмотря на постепенное забывание семантики элементов шатра, сам ритуал расстановки фигурок продолжал существовать. В более позднее время один мой знакомый (ему сейчас 50 лет) рассказывал, что в детстве, когда ему было 10–12 лет (т.е. эти события приходятся примерно на начало 1970-х гг.), он заболел, и отец вырезал шатра (изображения он не помнит) и отнес к аржан-суу («роднику») недалеко от пос. Каракол Онгудайского р-на. Точно такое же назначение шатра в с. Кулады в Каракольской долине приводит Е.А. Окладникова: «Эти фигур- ки <…> рассматривались как своеобразное подношение духам гор и хозяину зверей данной местности» [1983, с. 173]*, а немного ниже уточняет, что они выступали в качестве заместителей настоящих животных, которые должны были вернуться к людям. Е.А. Окладникова в личной переписке со мной указывала на отсутствие в композиции шатра фигурок людей. В остальном она сходна с современной, описание которой приведено в начале статьи. Но, наверное, наиболее важным является то, что в конце ритуала фигурки сжигались (сообщение получено по электронной почте 14.10.2012 г.).

Л.В. Чанчибаева приводит сведения по Онгудай-скому р-ну о посещениях аржан-суу . Она указывает, что шатра вырезали как из быштака , так и из курута и расставляли на жертвеннике из камней. «Эти фигурки якобы олицетворяли действительных животных, приносимых в дар духу-хозяину аржана » [Чанчиба-ева, 1978, с. 95–96]. Важно то, что в данном случае таежные и скотоводческие стили фигурок остаются еще неразделенными.

А.И. Наева дает описание посещения в начале 2000-х гг аржан-суу - целебных источников. Непременным атрибутом ритуала она называет шатра в виде людей, домашней утвари, юрты, животных [На-ева, 2002]. Здесь наблюдается дальнейшее изменение идеи шатра и введение в их состав фигурок людей.

В 2012 г. перед началом курултая соока толос в урочище Темучин возле с. Ело совершался обряд, где шатра расставляли на плоском камне у березы с подвязанными к ней]алама/кыйра. Там были фигурки лошади (ат), горного барана (кочкор), изображение коновязи (чакы) и «пирамидки». В целом такая модель напрямую соотносится с бурханистской. Можно сказать, что в разных ситуациях используют различные традиции вырезания фигурок.

Для понимания места шатра в бурханизме в начале XX в. и в современных ритуальных практиках алтайцев обратимся к шатра как игре.

Взгляд из-за игрального стола

В алтайском эпосе Козын-Эркеш [Улагашев, 1941, с. 219] есть упоминания об игре в шатра . В эту игру, которая только отдаленно напоминает шашки [Словарь…, 1884, с. 445; Ойротско-русский словарь, 1947, с. 185], продолжали играть еще в 1950-х гг. на юге нынешней Республики Алтай, а именно в Улаганском и Кош-Агачском р-нах [Пахаев, 1960]. На юге, где влияние монгольской культуры наиболее ощутимо, параллели с шатра связаны с огромной по охвату историей шахмат [Murray, 1913; Орбели, Тревер, 1936; Кочешков, 1972; Eales, 1985]. Она начинается в Индии, затем шахматы через Тибет проникают в Монголию и дальше на север в Южную Сибирь [Montell, 1939, p. 83; Вайнштейн, 1974, с. 180]. Лексический ряд во многом только подтверждает это. Так, санскритское caturanga («четыре ряда» / «четыре строя» [Montell, 1939, p. 82]) соотносится с древнетюркским шатрандж / šatranǯ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 521]. Монгольские шахматы называются шатыр / чатыр / шатар [Савенков, 1905; АМАЭ РАН. Ф. К-I. Оп. 1. Ед. хр. 62], материалом для их изготовления могли служить камень, металл и кость [Кочешков, 1972, с. 134]. Название тувинских шахмат созвучно монгольскому – шыдыраа [Murray, 1913, p. 311; Каралькин, 1971; Вайнштейн, 1974, с. 178–180; Sat Bril, 1987]. Их историю, как и алтайских шатра, связывают с распространением тибетского буддизма в регионе начиная с XVI–XVII вв. Основными игроками в шыдыраа были ламы [Савенков, 1905; Каралькин, 1971, с. 137–138; Montell, 1939; Kabzinska-Stawarz, 1991, p. 28].

История шатра в движении с юга на север наложила свой отпечаток и на внешний вид фигурок, в которых угадываются «монгольские черты», комбинирующиеся с местной традицией резьбы аналогичных фигурок. Такой синтез порой открывает интересные перспективы для интерпретации. Так, И. Самбу обратил внимание на то, что «тувинские игры “буга шы-дыраа” и “тугул шыдыраа” напоминают охоту» [1974, с. 21]. Сопоставление с охотой может быть важным по двум причинам: сама игра, во-первых, предполагает не просто модель общества, а своеобразную модель баталии (на это наталкивает еще санскритская этимология); во-вторых, показывает, что набор фигурок животных от культуры к культуре менялся и был связан с различием хозяйственных практик (см.: [Кочешков, 1972]). Уже в игре военная стратегия заменена пространственной метафорой. Приведу на этот счет суждение медиевиста С.И. Лучицкой при анализе трактата XIII в. об игре в шахматы: «Шахматы – прежде всего пространственная метафора общества (как, впрочем, и телесная метафора), и пространственная символика, играющая важную роль в размещении фигур на шахматной доске, здесь совпадает с социальной» [2007, с. 134].

Внешний вид фигурок также не был устойчивым и зависел от локальных традиций резьбы. В отличие от тувинских фигурок [Кисель, 2004], алтайские почти полностью утратили свой первоначальный облик. По словам информатора К.Н. Шумарова, сегодня используют три типа фигур: баатыр , бий и собственно шатра (по статусу приравнены к пешкам; в Кош-Агачском р-не называются еще jуучылдар – «воины»). Все они заменяются шашками с приклеенными к ним опознавательными значками.

На Алтае шатра как игра была восстановлена только в 1970–1980-е гг. В ее воссоздании принимали участие и сотрудники Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка и литературы. Большую роль в унификации правил сыграли В.Л. Таушканов и Б.Т. Самыков. Однако их реформирование не получило всеобщего признания, и сегодня вариантов шатра довольно много. Постепенно игра стала распространяться далеко за пределы южных районов Алтая, получила республиканский статус и с 1988 г. входит в список соревнований на национальном алтайском празднике Эл- Ойын (досл. «народная игра»). В местной газете «Алтайдыҥ Чолмоны» часто публикуются правила игры в шатра , результаты турниров и обзоры по стратегиям (см., напр.: [Ядага-ев, 2004]). В с. Онгудай мне доводилось видеть огромный азарт местных жителей, активно участвовавших в соревнованиях по шахматам и шатра .

Как и фигурки из толокна/теста/сыра, шахматы встречаются и в Северной Азии как игры долган, якутов, эвенков, ненцев, нганасан, юкагиров, камчадалов, чукчей, а кроме того, в самом начале XVII в. они были известны русским арктическим мореплавателям, от которых, видимо, и попали к народам Севера (см.: [Замятин, 1951]).

«Обратный адрес»

Этнографы обращали внимание на коммуникативный характер ритуала установки шатра на тагыле . В начале статьи я приводил сведения С.П. Тюхтене-вой о многообразии адресатов благопожеланий [2009, с. 88]. Важно то, что каждый из них связан со всей окружающей средой, а не с отдельными ее составля-

Рис. 3. Тагыл с шатра . 2010 г. Фото автора.

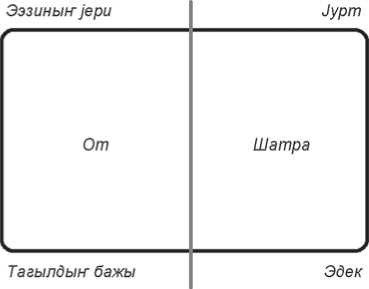

Рис. 4. Значение мест на тагыле.

Ээзиныҥ jери – земля духа-хозяина, от – огонь, тагылдыҥ бажы – вершина ритуального места; jурт – домохозяйство, шатра – фигурки из сыра, эдек – подножие (досл. «подол»).

ющими. В алтайском языке для описания окружающего ландшафта вместе со всеми живыми существами (ср. англ. environment ) используется понятие ар-бÿткен . Однако если взглянуть с другой стороны и постараться увидеть в этой коммуникации собственно людей, совершающих ритуал, то откроется немного иная картина. Предложенные описания можно сопоставить с понятием обратного адреса на почтовом конверте, где адресат локализует себя в культурно модифицированном пространстве городов/сел, улиц и домов. Однако когда нужно отправить письмо туда, где привычный порядок пространства нарушен, привязка к месту становится менее очевидной, а адресат начинает соотноситься с какими-то иными точками на карте.

Алтайские роды напрямую связаны с горами Алтая, что определяет взаимоотношения человека и ландшафта [Тюхтенева, 1995]. Сырные фигурки соединяются с «хозяином» местности (ээзи) за счет установки на ритуальном месте (тагыле), представленном несколькими каменными кладками, символизирующими родовые горы. Во время ритуала участники выбирают свой каменный престол, исходя из собственной родовой принадлежности. Сама же композиция фигурок является не жертвоприношением, а указанием точки на карте, куда должна снизойти благодать, выраженная в желаниях, артикулируемых или осмысливаемых во время ритуала. Композиция фигурок определялась моими информантами как jурт, т.е. как домохозяйство, но вместе с тем ими многократно подчеркивалось, что у jурт есть еще одно значение – «деревня»*, а для обозначения деревни/села в алтайском языке также используется теремне – за- имствование из русского (адаптированное слово «деревня»), и в случае с шатра это именно та деревня, где установлен тагыл.

В данном ритуале наблюдается совмещение «родовой» и «территориальной» логики. Причем последняя столь пластична, что впитала в себя советские преобразования по созданию, а затем укрупнению сел. Таким образом, каменные тагылы, символизирующие родовые горы, и фигурки из сыра, означающие и домохозяйство, и деревню, выстраивают перспективу, где «работают» обе системы «картографирования». Представленные фотография (рис. 3) и схема (рис. 4) показывают, как это переплетение осуществляется. Воссоздается многомерная композиция, в которой вершиной (в символическом смысле) тагыла является его западная часть, где разводится огонь, а подножием – восточная с фигурками из сыра как символ jурт. Кубическая форма тагыла трансформируется в пирамиду с вершиной и подножием, а также связывается со сторонами света и пространством села. Тут интересна перекличка с игрой в шатра, где доска, также как и поверхность тагыла, разделена надвое. Если в игре это стороны противников (модель баталии), то в ритуале – акторы. Расставленные шатра на тагы-ле становятся реципиентом будущей благодати и одновременно обозначают участников ритуала, в то время как место для огня символизирует донора и источник этой самой благодати. Здесь происходит визуализация связи между горами, духом-хозяином, поселением, родом и конкретным человеком, делающим подношение. Если вернуться к проблеме родственных связей, то само расширение контекста шатра, осмысление его как домохозяйства – деревни – территории дает возможность увидеть, что пространство является лишь способом визуализации родственности, т.е. создает видимую связь между окружающим пространством и родством. Именно поэтому антропологи усматривают в шахматах логику родства [Wagner, 2011].

Выбор того, как и зачем поставить те или иные фигурки, не является механическим. Участники ритуалов (охотничьих и скотоводческих) выбирают ту или иную композицию, исходя из собственных отношений с ландшафтом и животными, а также из социального опыта. Всякий раз, готовясь к охоте, отелу/ окоту скота, человек создает модель пространства, где эти социально-экономические и экологические отношения наиболее актуальны (тайга или поселение). Пришедшая с «юга» игра стала важным фактором в оформлении композиции фигурок, придании ей структурного характера и явных социальных референций. Фигурки в ритуале как в тайге, так и во время мургуула являются отражением отношений между локальным сообществом и ландшафтом, определяя, ради чего совершается моление, показывая «обратный адрес» послания, превращая ритуал в послание самим себе, как заметил Э. Лич [2001, с. 58].

Если вернуться к бурханистским фигуркам, то в них видна еще неразделенность охотничьих и скотоводческих линий в конструировании символики. Постепенно охотничьи кочкорлор стали представлять исключительно диких животных, в противоположность скотоводческим шатра , представляющим домашних. Это противопоставление оформилось в диалоге «село–тайга». Можно заметить, что «село–тайга» как маятник хозяйственной деятельности алтайца в западной (центральной) части республики накладывает отпечаток на ритуалы с использованием шатра и позволяет говорить об изменении отношений между человеком и ландшафтом, способов локализации в нем. Устойчивой частью шатра как в селе, так и в тайге являются фигурки, символизирующие скот/ диких животных.

В исследованиях, посвященных охотничьим коллективам в Сибири, отмечается, что в тайге охотник словно исчезает, начиная подражать миру животных [Willerslev, 2004]. В этом пространстве его обозначение могло бы разрушить тонкие связующие нити между человеком и животным. Поэтому магическое действие по установке фигурок из толокна или глины определяет не человека как охотника, а именно диких животных, которых он хотел бы убить. Такая логика связана не столько с конкретным местом или группой (например, северных алтайцев), сколько с отношением с ландшафтом. В этой ситуации охотник словно проясняет неопределенность, стараясь предугадать охотничий фарт (ср.: [Broz, Willerslev, 2012]).

При сопоставлении в охотничьих и скотоводческих шатра заметен еще один аспект. Если в тайге охотник осознанно «стирает» время, выходя за пределы социальности, то в фигурках для мургуула само изображение и компоновка отсылают к вневременно- сти: все фигурки людей и животных располагаются внутри/около айыла, который в повседневной жизни на протяжении уже довольно долгого времени служит не жилищем, а летней кухней (ср.: [Арзютов, 2013, с. 123–124]). Через интерпретацию айыла можно увидеть практики по «музеефикации» природы, а также ритуальному управлению не только пространством, но и временем. Такой поворот к вневременности говорит об акценте на самих фигурках и их связях с пространством.

Игра в шатра, пришедшая из Тибета, претерпела изменение от логики баталии к пространственной метафоре ритуальных фигурок на Алтае. В самой игре, несмотря на стремление к пространственному упорядочиванию социальных ролей через фигуры, контекст утрачивается, ограничиваясь шахматной доской. В случае с ритуальными фигурками, напротив, модели стремятся к столь многообразным и многомерным контекстам, что словно присваивают окружающее пространство как в социальном, так и в мифологическом и географическом смыслах.

Заключение

Анализ шатра дает основания рассматривать их как своеобразный узел в сети многообразных отношений между человеком, животными, ландшафтом, вещами и духами. Достаточная свобода, с которой алтаец создает одну композицию, символизирующую jypm, а через некоторое время, отправляясь на охоту, другую из фигурок диких животных – кочкорлор , позволяет говорить о том, что выбор стратегий связан с необходимостью определить себя в ландшафте как скульптурной композиции, имеющей возможность быть увиденной сверху. Эта верхняя точка может располагаться на западной стороне тагыла , открывая простор для синтагматической цепочки, включающей как родство (родовые горы), так и пространственную локализацию ( тагыл той или иной деревни), а может находиться на вершине горы в тайге, где установленные фигурки скорее напоминают модель стада. Сам факт наличия вотивных фигурок, в расстановке которых есть свой порядок, невольно наталкивает на мысль о присутствии богоподобного наблюдателя. Поскольку адресат благопожеланий, как точно заметила С.П. Тюхтенева [2009, с. 88], не вполне конкретный, наблюдается подвижность в отношении шатра и адресата, и «обратного адреса». Именно здесь можно увидеть agency, где свобода выбора и действия позволяют выстраивать множественные модели отношений, то устойчивые, то хрупкие, как и сами фигурки из сыра. На схеме, отображающей значение разных частей тагыла (рис. 4), пара «восток–запад» на каменной кладке определяет ось двух «адресов».

Наряду с шатра у алтайцев существуют и иные варианты игровых и вотивных фигурок, которые связаны с деятельностью людей и ландшафтом, где она осуществляется. Эта множественность использования фигурок дает представление о динамике социальной жизни алтайцев на протяжении последних более чем 100 лет.

Список литературы Шатра и jypm: "обратный адрес" в ритуале у алтайцев

- Анохин А. В. Материальное производство ойротов и шорцев. -СПб.: Мост, 2013. -224 с.

- Арзютов Д.В. Алтайский ритуальный ковер и создание гетеротопии//Антропологический форум Online. -2013. -№ 18. -С. 85-133.

- Большой академический монгольско-русский словарь. -М.: Academia, 2001. -Т. 1. -520 с.

- Вайнштейн С.И. История народного искусства Тувы. -М.: Наука, 1974. -223 с.

- Данилин А.Г. Бурханизм на Алтае и его контрреволюционная роль//СЭ. -1932. -№ 1. -С. 63-91.