Сходства и различия фонетических типов слова в американском и британском вариантах английского языка (на материале корпусов АНК и БНК)

Автор: Мякотникова Светлана Юрьевна

Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology

Рубрика: Язык, культура, общество

Статья в выпуске: 3 (27), 2014 года.

Бесплатный доступ

Согласно модели восприятия речи с опорой на лингвистические признаки, предложенной Санкт-Петербургской лингвистической школой, предполагается, что восприятие слов зависит от восприятия лингвистических признаков. Под лингвистическими признаками понимаются факторы, влияющие на восприятие речи. Они отражают природу лингвистических явлений разных языковых уровней: звукового, словесного и уровня предложений и текстов и имеют количественную и качественную природу. Набор экспериментально выявленных существенных лингвистических признаков (СЛП) может служить основанием для выделения фонетических типов слова и описания его строевых характеристик. Под фонетическим типом слова понимается группа слов, объединенных тем или иным существенным лингвистическим признаком. Целью настоящей работы является выявление сходства и различия фонетических типов английского слова в его британском и американском вариантах.

Восприятие речи, анк (американский национальный корпус), бнк (британский национальный корпус), существенные лингвистические признаки, фонетические типы слова

Короткий адрес: https://sciup.org/14729328

IDR: 14729328 | УДК: 81.342.3:

Текст научной статьи Сходства и различия фонетических типов слова в американском и британском вариантах английского языка (на материале корпусов АНК и БНК)

Восприятие речи представляет собой сложный и многомерный психолингвистический процесс. «Изучение восприятия – это один из методов проникновения в объективные отношения, существующие в системе данного языка» [Зин-дер 1979: 34].

В современной перцептивной лингвистике представлено большое количество теорий восприятия. «Все существующие теории восприятия речи могут быть классифицированы по двум важнейшим параметрам. Первый параметр – это моторный или сенсорный принцип восприятия. Второй – его активный или пассивный характер» [Леонтьев 1975: 84]. Наиболее известные теории – это «моторная теория» восприятия речи [Studdert-Kennedy, Liberman, Harris, Cooper 1977; Чистович и др. 1965], теория анализа через синтез [Kenneth N. Stevens 1998], теория «пословного распознавания» [Cole, Scott 1974], гипотеза «контекстуальных аллофонов» [Wickel-gren 1976] и др. Классические теории подвергаются критике за «философский характер», отсутствие комплексного подхода и недостаток эмпирически выверенного материала: «…подав- ляющее большинство ситуаций восприятия речи связано не с формированием нового перцептивного эталона, а с использованием эталона, уже сформированного; используемые признаки могут быть как моторными, так и сенсорными и вообще носят эвристический характер» [Леонтьев 1975: 130].

Вопрос об изучении процессов восприятия до настоящего времени вызывает многочисленные дискуссии. Так, например, вопрос о единицах восприятия до сих пор не получил однозначного ответа.

Долгое время считалось, что человек воспринимает речь пофонемно и лишь потом распознает в этой цепочке слоги, морфемы, слова и т.д., устанавливая между ними синтаксические связи и, в конечном счете, выявляя смысл высказывания. Л. А. Чистович с соавторами в числе первых высказываются против пофонемного восприятия речи [Чистович и др. 1965], утверждая, что наибольшая надежность восприятия обеспечивается при максимально крупных единицах – предложениях или синтагмах. При этом доказывается, что ни фразы, ни синтагмы, ни фонемы не могут

являться единицами восприятия по той причине, что, с одной стороны, человеку не может быть заранее известен весь набор существующих в языке предложений, а с другой – характеристики фонемы отличаются большой вариативностью. Поэтому в качестве единицы восприятия предлагается слог [Чистович и др. 1965].

Р. К. Потапова соглашается с утверждением о невозможности пофеномного восприятия речи и считает, что в зависимости от условий коммуникации человек способен избирать разные стратегии восприятия. По возможности он будет воспринимать информацию крупными отрезками как единое целое, при необходимости будет членить отрезок на столь мелкие участки, насколько это необходимо для понимания, вплоть до фонемного уровня. Значение будет иметь контекст, к которому обращается слушатель для понимания непонятных участков высказывания, подгоняя, таким образом, такой участок под общий смысл сообщения [Потапова 1997; Потапова, Панасюгина 2001].

Ш. Фланаган Дж., анализируя различные данные по восприятию речи, делает вывод, что «единицами восприятия могут быть такие категории, как слоги, слова, фразы, а иногда даже предложения» [Фланаган 1968: 310].

Исходя из своей теории «ментальных репрезентаций слов», В. Зендлмайер полагает, что носители языка накапливают множество ментальных репрезентаций фонетического уровня: слова, слоги, звуки и признаки звуков. Различные лингвистические уровни представлений одновременно доступны слушающему, он актуализирует уровень, наиболее эффективный в зависимости от задачи слушающего [Sendlmeier 1989].

В. Б. Касевич ставит под сомнение существование единицы восприятия, которая использовалась бы как универсальная опорная, оперативная единица восприятия. Человеку свойственна гибкая стратегия восприятия, и в зависимости от условий коммуникации – привычности или непривычности темы, ситуации общения, собеседника и т. п. – он избирает разные стратегии восприятия, используя разные единицы решения [Касевич 1977: 159].

Большой интерес представляет работа З. Н. Джапаридзе об эталонах и перцептивной базе языка [Джапаридзе 1985]. В представлениях Джапаридзе фонетическая система любого языка имеет свою систему средств восприятия – перцептивную базу языка. Перцептивная база языка понимается как единство хранящихся в памяти человека эталонов и правил сравнения с ними. Под термином «эталон» понимается удобное обозначение тех единиц, которые хранятся в памяти человека и в результате сличения с которыми происходит восприятие сегментных и надсегментных единиц речевого потока – восприятие фонем и их сочетаний, ударения, интонации и т.д. Правила сравнения – это порядок, очередность операций сравнения, программа, по которой происходит сравнение с эталонами. Перцептивная база языка не поддается непосредственному наблюдению, сам акт восприятия звучания от нас скрыт, результат акта – воспринятое звучание – не требует выявления специальными методами. Для изучения перцептивной базы языка выявляются связи между физическими звуками (звуковыми волнами) и теми звучаниями, в которые их переводит перцептивная база языка [там же: 118].

В исследовании А. С. Штерн «Влияние лингвистических факторов на восприятие речи» [Штерн 1981] предлагается модель восприятия с опорой на лингвистические признаки. Многочисленные эксперименты по восприятию английского, русского, немецкого и французского слова подтверждают теоретическое и прикладное значение данной модели [Байбурова 2008; Кокорина, Чугаева 2002; Ощепкова 2004; Чугаева 2007, 2009]. Она позволяет выявить механизмы восприятия речевых отрезков разных лингвистических уровней. Под механизмом в данной модели понимается набор лингвистических признаков (факторов), влияющих на восприятие речи, иерархия факторов и их градаций. Лингвистические признаки описывают природу лингвистических явлений разных языковых уровней: звукового, словесного и уровня предложений и текстов. Среди факторов, влияющих на восприятие слова, называют частотность слова, длину в слогах, ударную гласную, ритмическую структуру, длину в морфемах, консонантный коэффициент, начальный звук, часть речи. Лингвистические признаки имеют градации и количественную и качественную природу. Так, например, фактор часть речи имеет градации «существительное», «прилагательное», «глагол». Существенность и иерархия признаков определяется конкретными условиями восприятия. «В разных условиях приема слушающие оперируют разным количеством оперативных единиц, их набором и порядком по значимости» [Штерн 1992: 187].

В экспериментах по восприятию британского слова [Чугаева 2004, 2007] была определена иерархия комплекса лингвистических признаков, самыми существенными из которых оказались частотность, длина в слогах, ударная гласная, ритмическая структура и длина в морфемах .

Было доказано, что комплекс экспериментально выявленных перцептивно значимых лингвистических признаков слова может служить основанием для выделения его фонетических типов и описания его строевых характеристик [Чугаева 2006]. Под фонетическим типом слова понимается группа слов, объединенных тем или иным СЛП (существенным лингвистическим признаком) [Чугаева 2007]. «Фонетические типы, т.е. группы слов, объединенные тем или иным признаком, характеризуются различными особенностями и вероятностными характеристиками в разных языках» [Чугаева 2009: 20].

Перейдем к описанию сходств и различий фонетических типов слова в американском и британском вариантах английского языка.

Слова в обоих корпусах расположены по частоте встречаемости в речи – от наиболее частотных до самых редких. Для определения частотных слоев-страт был применен принцип частотной стратификации словаря по Л. В. Малаховскому. Словарь делился на 5 частотных страт: высокочастотная зона включает слова с 7-, 6- и 5-значными индексами частоты, частотная – с 4значными, средняя – с 3-значными, редкая – 2значными, очень редкая – 1-значными [Малаховский 1980]. Затем из каждой страты отбирались слова – знаменательные части речи: существительные, прилагательные, глаголы и их формы, наречия. Все слова содержали градации перечисленных признаков.

Высокочастотная группа (или сверхъядро) обоих корпусов самая немногочисленная и насчитывает 187 словоформ в АНК и 961 словоформу в БНК; частотная (ядро) объединяет 2030

в АНК и 7027 словоформ в БНК; средняя исчисляется тысячами, а редкая – миллионами словоформ. Количество слов в высокочастотной и частотной стратах АНК меньше, чем в тех же частотных стратах БНК. Разницу можно объяснить тем, что работа над составлением АНК еще не закончена. В настоящее время весь корпус насчитывает 22 миллиона словоформ американских слов, он постоянно пополняется и по завершении работы эта цифра увеличится до 100 миллионов слов. Из высокочастотной страты АНК было отобрано и проанализировано 106 словоформ, а из частотной – 1787. Для БНК эти показатели составили 718 и 2079 словоформ соответственно.

Рассмотрим, как фонетические типы слов американского варианта отличаются от фонетических типов слов британского варианта по признаку ударная гласная .

Высокочастотная страта обоих корпусов сформирована в основном из односложных слов, среди которых чаще всего встречаются слова с краткими гласными переднего ряда: /e/ (/ɛ/ в АНК), /ɪ/, /æ/. Слова с краткой гласной переднего ряда /ʌ/ часто встречаются только в АНК. В БНК самыми частотными оказались слова с кратким /e/ – 12,8%, долгим /i:/ – 6,5% и дифтонгами /eɪ/ – 9,2% и /ɑɪ/ – 6,5%. В АНК чаще всего встречаются слова с краткими /ɛ/ и /ɪ/ – по 10% словоупотреблений из всего количества слов; долгой /i:/ – 7,7% и дифтонгами /oʊ/ – 8,8% и /eɪ/ – 7,7% словоупотреблений.

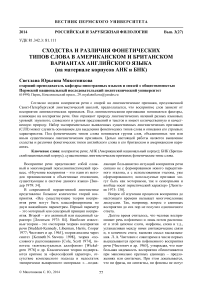

Высокочастотный слой АНК включает 68% слов с монофтонгами в ударной позиции (с краткой ударной – 56%, долгой – 12%) и 32% слов с дифтонгами. Высокочастотный слой БНК состоит из 71% слов с монофтонгами ( с краткой – 46,3% и долгой – 24,3%) и 29% с дифтонгами в ударной позиции.

В частотной страте АНК количество слов с краткой ударной 54%, что в процентном отношении остается примерно равным количеству слов с краткой ударной в высокочастотной страте. При этом почти в два раза возрастает количество слов с долгой гласной в ударной позиции – 22%. Количество слов с дифтонгами несколько уменьшается: их 24% общего количества слов. В частотной страте БНК по-прежнему сохраняется тенденция серединного положения слов с ударными долгими гласными между краткими и дифтонгами, хотя картина несколько размыта (рис. 1).

Рис. 1. Распределение слов в высокочастотной страте АНК и БНК по критерию ударная гласная

Анализ по признаку ударная гласная показал, что частотные страты обоих корпусов обнаруживают существование сходных тенденций: они содержат примерно одинаковое в процентном отношении количество слов с монофтонгами и дифтонгами. В обоих корпусах самыми частотными являются слова с гласными переднего ряда /e/, (/ɛ/ в АНК), /i:/ и дифтонгом /eɪ/. В то же время наблюдаются и различия: высокочастотная страта АНК включает на 10% больше слов с краткими гласными и в 2 раза меньше слов с долгими гласными по сравнению с таковой БНК.

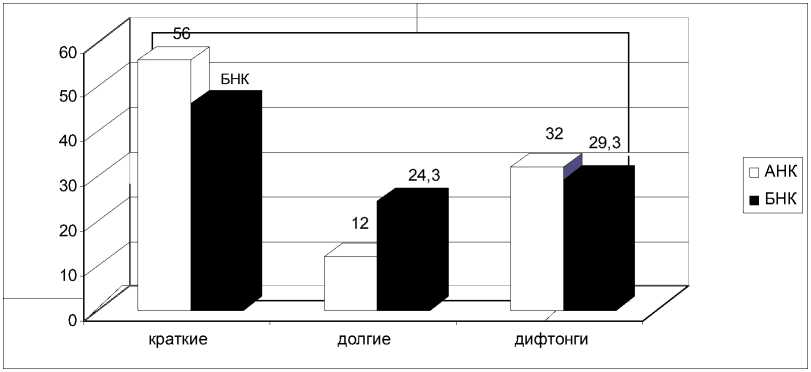

По признаку ритмическая структура , как видим на рис. 2, ядра обоих корпусов практически не отличаются по количеству ямбических и хореических структур. Все разногласия характерны для сверхъядра: АНК на 95% состоит из слов с ударением на первый слог; в БНК эта группа слов составляет 76,6%.

Рис. 2. Распределение двухсложных слов по признаку ритмическая структура

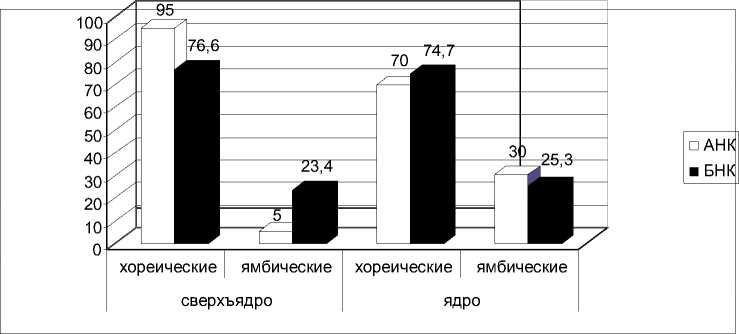

Соотношение градаций трехсложного высокочастотного и частотного слова сохраняется в общих чертах для обоих корпусов. Есть небольшая тенденция к увеличению количества серединноударных слов в частотной страте БНК и уменьшению их в этой же страте АНК. Практически все «длинные» слова обеих страт обоих корпусов являются начальноударными или сере- динноударными. Среди слов высокочастотной страты АНК нет слов с основным ударением на последний слог, а в частотной страте их всего 5: understand, Japanese, employees, overall, afternoon. В сверхъядре БНК два конечноударных слова: European, understand; в ядре конечноударных слов в три раза больше, чем в ядре АНК (рис. 3).

Рис. 3. Распределение трехсложных слов по признаку ритмическая структура

Итак, по признаку ритмическая структура частотные страты АНК и БНК содержат одинаковый процент хореических и ямбических структур; высокочастотные – одинаковый процент начальноударных и серединноударных трехсложных слов. При этом, однако, имеются и различия: соотношение хореических и ямбических структур двусложного слова в высокочастотной страте АНК 19:1, а БНК – 3,5:1; ядро БНК имеет большее количество серединноударных трехсложных слов.

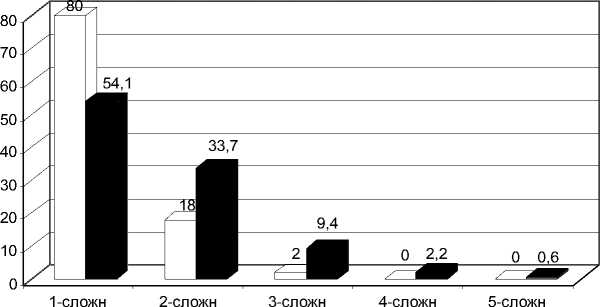

Анализ по признаку длина в слогах показал, что сверхъядро АНК на 98% сформировано из «короткого» слова: односложных слов – 80% и двусложных – 18%. Доля трехсложных слов незначительна, всего 2%, а четырехсложные и пятисложные слова вовсе отсутствуют. В высокочастотной страте БНК больше половины всех слов односложные – 54,1% и треть слов двусложные – 33,7%. «Длинное слово» представлено: трехсложными – 9,4%, четырехсложными – 2,2% и пятисложными – 0,58% словами (рис. 4).

Рис. 4. Распределение слов в высокочастотной страте корпусов по критерию длина в слогах

-

□ БНК

-

■ БНК

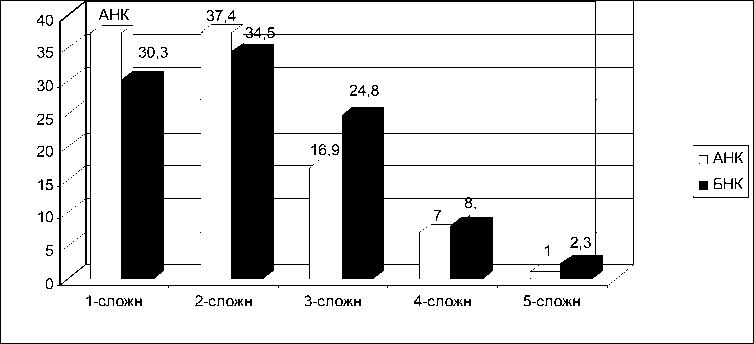

В частотной страте АНК количество односложных слов уменьшается почти в два раза, а двусложных, наоборот, возрастает: в обеих группах примерно по 37%. В восемь раз возрастает количество трехсложных слов, их 16,9%. Появляются четырехсложные – 7% и пятисложные слова – 1%. В частотной страте БНК количество односложных и двусложных слов примерно одинаковое: 30,3% vs 34,5%. Доля длинных слов увеличивается до 35,2%: на трехсложное слово приходится 24,8%, четырехсложное – 8,1%, а пятисложное – 2,3% (рис. 5).

Рис. 5. Распределение слов в частотной страте корпусов по критерию длина в слогах

Сравнивая оба корпуса по данному признаку, можно сделать вывод об абсолютном преобладании «короткословной» лексики в обоих слоях обоих корпусов. Так, сверхъядро составлено на 98% в АНК и на 87,8% в БНК из одно-, двусложных слов; а ядро соответственно – на 74,7 и 64,8%. На долю длинного слова в высокочастотной страте приходится всего лишь 2% в АНК и 11,7% в БНК; в частотной страте 24,9% в АНК и 35,2% в БНК. Полученные по АНК данные подтверждают вывод, сделанный Т. Н. Чугаевой при описании БНК: односложное слово является основным фонетическим и перцептивным подтипом слова в английском языке. Преобладание односложной лексики в сверхчастотном и частотном ядре можно рассматривать как строевую особенность английского слова [Чугаева 2009].

Анализ слов по признаку начальная фонема , как и следовало ожидать, показал, что количество слов, начинающихся с согласного, в несколько раз больше (для АНК в 7 раз), чем количество слов, начинающихся с гласного, в сверъядре и ядре обоих корпусов. В обоих корпусах наблюдается тенденция увеличения количества слов с начальным гласным при возрастании количества слогов в слове.

При анализе обоих корпусов было выявлено 13 самых распространенных консонантных типов. В высокочастотной страте АНК ими оказались: CVC – 42%, CV – 16%, CVCC – 11%, CVCV – 6%, VC – 3% словоупотреблений в общем количестве слов. Среди частотной страты самые распространенные типы – это CVC – 47%, CVCC – 24,4%, CCVC – 8,6%, CCVCC – 3,6%, CCV – 2,8%, VC – 2% в общем количестве словоупотреблений. Самыми представительными типами слогов в БНК были CVC, CVCC, CV, CCVC, CCV. Доминирующим типом слога высокочастотной страты БНК были CVC – 27,4%;

CVCC – 6,9%; CV – 6,3%. Очевидно, что в высокочастотной страте американского варианта в процентном отношении больше слов, оканчивающихся на гласный, чем в британском: 22% : 6,3%. Это объясняет разницу в значении консонантных коэффициентов.

Консонантный коэффициент , который определяется по формуле k=C\V – отношение количества согласных к количеству гласных в слове, является одной из основных характеристик слова при восприятии. Для слов высокочастотной страты АНК этот коэффициент составил 1,54 в сравнении с БНК, где k=2,43. Таким образом, высокочастотное американское слово оказалось менее консонантно нагруженным, по сравнению с частотным английским словом.

Психолингвистические исследования показывают, что частотность слова оказывает ключевое влияние на многие процессы при восприятии речи. Лингвостатистический анализ частотных страт БНК и АНК, проведенный на основании существенных лингвистических признаков, позволил выявить черты сходства и различия фонетических типов слова в британском и американском вариантах английского языка. Cходные черты позволили описать облик частотного английского слова. Оно «короткое», одно-, двусложное, в котором ударными чаще всего являются гласные /e/ (/ɛ/ в АНК), /ɪ/, /æ/. По ритмической структуре оно начальноударное, с доминирующим типом слога – CVC. Однако существуют и различия между фонетическими типами слов двух вариантов английского языка. Частотное американское слово, по сравнению с британским, чаще имеет тенденцию быть начальноударным, более коротким и менее консонантно нагруженным.

Полученные данные представляются перспективным и как с теоретической точки зрения – изучения процессов восприятия акцентно окрашенной речи, так и в аспекте обучения американскому варианту английского языка.

SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF THE PHONETIC TYPES OF WORDS

IN THE BRITISH AND AMERICAN VARIANTS OF THE ENGLISH LANGUAGE (on the material of the American National Corpus and the British National Corpus)

Svetlana Y. Myakotnikova

Senior lecturer in the Department of Foreign Languages and PR

Perm National Research Polytechnic University

Список литературы Сходства и различия фонетических типов слова в американском и британском вариантах английского языка (на материале корпусов АНК и БНК)

- Байбурова О. В. Механизмы восприятия разносложных типов английского слова: дис. … канд. филол. наук. Пермь, 2008. 223 c

- Джапаридзе З. Н. Перцептивная фонетика: основные вопросы. Тбилиси: Мецниереба, 1985. 118 с

- Зиндер Л. Р., Штерн А. С. Факторы, влияющие на опознание слова//Материалы IV Всесоюз. симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации, Москва, 30 мая -2 июня 1972 г./АН СССР, Ин-т языкознания. М., 1972. С. 100-108

- Касевич В.Б. Элементы общей лингвистики М.: Наука, 1977. 177 с

- Кокорина Т. В., Чугаева Т. Н. Влияние контекста на восприятие английского слова//Ученые записки ПГТУ. Пермь, 2002. С. 61-67

- Леонтьев А.А. Психология восприятия и восприятие речи//Иностранные языки в школе. 1975. №1. C. 76-81

- Малаховский Л. В. Принципы частотной стратификации словарного состава языка//Статистика речи и автоматический анализ текста. Л., 1980. С. 99-105

- Мякотникова С. Ю. Перцептивные типы английских слов (на материале Американского национального корпуса)//Вестник ВятГГУ. 2012. №4(2). C. 43-52

- Ощепкова О. В. Влияние морфемной структуры на восприятие «длинного» английского слова в родном и неродном языках//Проблемы социо-и психолингвистики/отв. ред. Е. В. Ерофеева. Пермь, 2004. Вып. 5. С. 58-62

- Потапова Р. К. Речь. Коммуникация. Информация. Кибернетика. М.: Радио и Связь, 1997. 528 с

- Потапова Р. К., Панасюгина Л. Е. К проблеме создания базы данных американского варианта английского языка для прикладных задач идентификации говорящего//Сб. трудов X сессии Рос. акуст. об-ва. М.: Рос. акуст. об-во, 2001. Т. 3. С. 99-103

- Фланаган Ш. Дж. Анализ, синтез, восприятие речи. М.: Наука, 1968. 396 с

- Чистович Л.A., Кожевников В.А., Алякринский В.В. и др. Речь: артикуляция и восприятие. М.; Л.: Наука, 1965. 241 с

- Чугаева Т. Н. Английское слово в перцептивном аспекте//Фонетические чтения в честь 100-летия со дня рождения Л. Р. Зиндера. СПб., 2004. С. 202-207

- Чугаева Т. Н. Некоторые характеристики английского слова как предпосылки к описанию перцептивного строя английского языка//Материалы Междунар. филол. конф., С.-Петербург, 13-18 марта 2006 г. Секция фонетики/отв. ред. Л. В. Бондарко. Вып. 20, ч. 2. СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 2006. С. 30-36

- Чугаева Т. Н. Перцептивный аспект звукового строя английского языка. Пермь: УрО РАН, 2007. 246 с

- Чугаева Т. Н. Перцептивный аспект звукового строя английского языка: дис. … д-ра филол. наук. СПб., 2009. 346 с

- Штерн А.С. Влияние лингвистических факторов на восприятие речи: афвтореф. … дис. канд. филол. наук. Л.: ЛГУ, 1981. 24 с

- Штерн А. С. Перцептивный аспект речевой деятельности (экспериментальное исследование). СПб., 1992. 236 с

- Cole Ronald A.; Scott B. Psychological Review, Vol. 81(4), Jul 1974, P. 348-374

- Sendlmeier Walter F. Perception and mental representation of speech. 1989. URL: http://www.kw.tu-berlin.de/fileadmin/a01311100/Sendlmeier_1989. (дата обращения: 04.03.2014)

- Stevens Kenneth N. Acoustic Phonetics. MIT Press, 1998. 672 p

- Studdert-Kennedy M., Liberman A. M., Harris K. S., Cooper F. S. Motor theory of speech perception: A reply to Lane’s critical review. Psychological Review, 1977. P. 234-249

- Wickelgren W. A. Phonetic coding and serial order//Handbook of Perception: Language and Speech. N. Y.: Academic Press, 1976. Vol. 7. P. 227-264