Сибирячихинский вариант среднего палеолита Алтая

Автор: Деревянко А.П., Маркин С.В., Шуньков М.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Сибирячихинский вариант среднего палеолита Атая

Статья в выпуске: 1 (53), 2013 года.

Бесплатный доступ

В работе дается характеристика сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая, выделенного на основании анализа комплекса артефактов из многослойных пещер Окладникова и Чагырской. Рассматриваются стратиграфические, палеогеографические, возрастные показатели памятников. На фоне среднепалеолитических памятников Алтая анализируются структура стоянок двух пещер, петрографический состав наборов каменных артефактов, технологии расщепления горных пород, способы вторичной обработки и типологические вариации изделий. Сибирячихинский вариант среднего палеолита региона, представленный индустриями двух объектов, связан, видимо, с небольшой группой гомининов неандертальского антропологического типа, пришедших, скорее всего, из западных районов Центральной Азии на Алтай, когда здесь на местной среднепалеолитической основе уже формировалась верхнепалеолитическая культура.

Чагырская пещера, пещера окладникова, среднепалеолитические памятники алтая, структура стоянок, технокомплексы, первичная, вторичная обработка, типология артефактов

Короткий адрес: https://sciup.org/14522970

IDR: 14522970 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Сибирячихинский вариант среднего палеолита Алтая

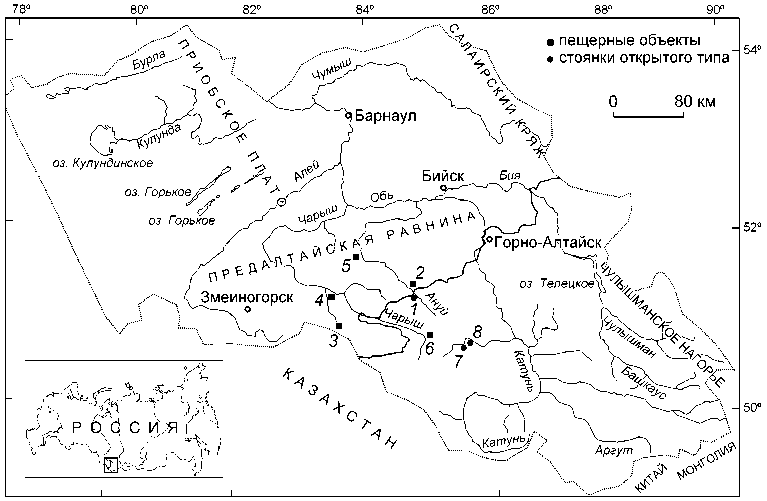

Индустрии среднего палеолита Алтая представлены на различных по сохранности стоянках, сосредоточенных в межгорных котловинах центральной и долинах рек северо-западной части региона (рис. 1). Наиболее ранние технокомплексы из базальных слоев 22 и 21 Денисовой пещеры и слоя 19 стоянки Усть-Каракол-1, датируются 224–133 тыс. л.н. Наборы артефактов из пещер Денисова (слои 20–12), Страшная, Окладникова, Усть-Канская и из стоянок открытого типа Усть-Ка-ракол-1 (слои 18–13), Ануй-3 (слои 18–13), Кара-Бом (нижние слои), а также, видимо, Тюмечин-1, -2 относятся к первой половине верхнего плейстоцена – от 100 до 45–40 тыс. л.н.

Алтайские среднепалеолитические комплексы в большинстве своем имеют общий набор признаков, развивавшихся в рамках единой культурной традиции, но при этом различаются друг от друга по соотношению технических и типологических показателей, на основе которых технокомплексы разделены на ин- дустриальные варианты [Деревянко, Шуньков, 2002]. Среди материалов среднего палеолита региона выделяется индустрия пещеры Окладникова, для которой характерны главным образом приемы радиального расщепления горных пород, массовое производство сколов с несовпадающими осями снятия и корпуса заготовки, преобладание типологически разнообразных скребел и орудий типа déjeté. Поскольку на многослойных памятниках в регионе не обнаружены подобные технокомплексы, было предложено несколько объяснений индустриального своеобразия этого объекта. Предполагалось, что отличия индустрии пещеры Окладникова от других индустрий региона детерминированы природными факторами, хозяйственной специализацией населения, особенностями и качеством сырьевых ресурсов, наконец, спецификой структуры стоянок. Единственный аналог технокомплексу пещеры Окладникова выявлен в недавно открытой на Алтае Чагырской пещере. Это обстоятельство позволило считать, что вариабельность среднего палеолита региона была обусловлена культурными факторами.

Рис. 1. Карта-схема расположения среднепалеолитических памятников Алтая.

1 – Усть-Каракол-1; 2 – Денисова пещера; 3 – Страшная пещера; 4 – Чагырская пещера; 5 – пещера Окладникова;

6 – Усть-Канская пещера; 7 – Кара-Бом; 8 – Тюмечин-1, -2.

Палеолитические материалы из обеих пещер хорошо сопоставимы с мустьерскими комплексами ряда районов Евразии и особенно Юго-Западной Европы, Закавказья, Восточного Средиземноморья [Деревянко, Маркин, 1992; Derevianko, Markin, 1995; Маркин, 2013]. Допускается, что материалы из пещер Окладникова и Чагырской представляют особый вариант алтайского среднего палеолита – сибирячихинский, или сибирячихинскую индустриальную линию развития [Деревянко, 2009, 2011; Derevianko, Markin, 2011]. Судя по обнаруженным в этих пещерах многочисленным антропологическим материалам – одонтологическим остаткам и частям посткраниального скелета, носители сибирячихинской индустрии принадлежали к неандертальскому антропологическому типу ископаемого человека [Krause et al., 2007; Медникова, 2011; Viola et al., 2011, 2012].

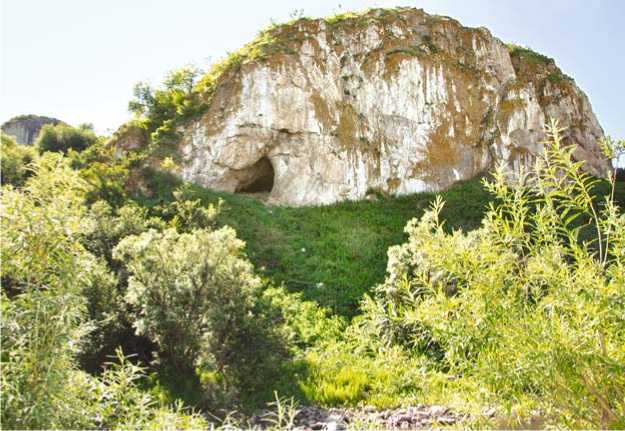

Обе пещеры являются карстовыми образованиями в бортах рр. Сибирячиха (Окладникова (рис. 2)) и Ча-рыш (Чагырская (рис. 3)) в предгорьях Северо-Западного Алтая. Эти стоянки являются многослойными объектами: в пещере Окладникова в слоях 7, 6, 3–1 и в Чагырской пещере в слоях 6а, 6б, 6в/1, 6в/2 зафиксированы однотипные мустьероидные индустрии без признаков культурного перерыва.

В пещере Окладникова большая часть пещерных отложений (слои 2, 3, 6, 7) формировалась в режиме теплого климата, развития разнотравной лугово-степной растительности [Деревянко, Маркин, 1992, 1998]. Определенные климатические вариации наблюдают- ся лишь в увлажненности обстановок. Завершение образования рыхлой толщи (слой 1) происходило в условиях открытых, слабооблесенных, лугово-травных пространств, при более влажном и холодном климате, чем современный. Палеонтологические материалы всего разреза свидетельствуют о «смешанном» составе позднеплейстоценового териокомплекса, что подчеркивает своеобразие палеогеографии горных территорий. Авифауна, состоящая из представителей разнообразных биотопов, также характерна для горных областей.

В Чагырской пещере (слои 6а–6в/2) представлены виды крупных животных, адаптированные к различным ландшафтным зонам (степным, лесостепным) и скальным местам обитания [Васильев, 2009]. Это носорог, мелкая и крупная кобаллоидная лошадь, бизон, як, северный и благородный олень, сибирский горный козел, архар. Встречены единичные ко сти мамонта, волка и лисицы. Имеются кости пещерной гиены. В целом остатки мегафауны позволяют реконструировать в период обитания здесь среднепалеолитического человека господство открытых степных ландшафтов. По долинам рек, в горных ущельях, а возможно, на склонах гор северной экспозиции могли сохраняться относительно небольшие участки лесных массивов. Здесь обитали мелкие млекопитающие, в т.ч. обской лемминг и желтая пеструшка (определения канд. геол.-мин. наук В.С. Зажигина). Оба вида в отдельные интервалы среднего и позднего плейстоцена соответствовали периодам наибольшего похолодания.

При этом, по данным палинологического изучения разреза Чагырской пещеры, для времени формирования слоев 6а, 6б и 6в/1 были характерны степные ландшафты, а для периода накопления слоя 6в/2 – холодные листопадные леса [Рудая, 2010].

Временные показатели индустрий из пещеры Окладникова установлены по с ерии дат в интервале от 44 000 ± 4 000 л.н. для слоя 7 до 33 500 ± 700 л.н. для слоя 1, что соответствует изотопно-кислородной стадии 3 [Деревянко, Маркин, 1992]. Из всех дат безусловно достоверными следует считать урановые: 44 000 ± 3,3 и 44 000 ± 4 000 л.н., полученные для галереи 1. Галерея 1 представляла собой узкий (максимальная ширина 1 м), не приспособленный для жилья коридор. Судя по сохранности рыхлых отложений, он совершенно не испытал антропогенного воздействия, все находки в нем располагались in situ . Эти даты мы с полным основанием и уверенностью можем принять как базовые. Наиболее проблематичными представляются даты культуросодержащих горизонтов под навесом. Разброс дат, полученных по ко стям животных, для слоя 3 от > 16 210 до 43 700 л.н. Широко открытая, обращенная к долине Сибирячихи поло сть под навесом в течение десятков лет использовалась домашними животными как убежище весной и осенью от непогоды, а летом – от зноя. Безусловно, проникновение в толщу рыхлых отложений под навесом продуктов физиологической деятельности животных, а также корней кустарниковой растительности (биотурбация) приводило к непременному заражению молодым углеродом органического материала, входящего в состав отложений и извлеченного в качестве образцов для датировки. Это оказалось особенно существенным для первых двух слоев, которые на отдельных участках полости под навесом практически выходят на поверхность. Расхождение в датах слоя 3, которое составляет почти 25 тыс. лет, можно объяснить различиями в способах получения исходного счетного препарата, принятых в различных лабораториях, однако главная причина – омолаживание древних органических о статков современным углеродом. С нашей точки зрения, все культуросодержащие литологиче-

Рис. 2. Пещера Окладникова. Общий вид.

Рис. 3. Чагырская пещера. Общий вид.

ские отложения пещеры относятся к 45–40 тыс. л.н. [Деревянко, 2007].

Согласно радиоуглеродным AMS-датам, полученным в Центре археометрии Курта Энгельхорна в Манхейме (Германия), материалы из Чагырской пещеры несколько древнее, чем из пещеры Окладникова. Так, дата кровли слоя 6а > 49 000 л.н. (MAMS 14957), средней части слоя 6б – > 49 000 л.н. (MAMS 14958), а его подошвы – > 49 000 л.н. (MAMS 14959), > 52 000 л.н. (MAMS 14353, MAMS 14354). Для кровли слоя 6в/1 получены даты 45 672 ± 481 л.н. (MAMS 13033), > 49 000 л.н. (MAMS 14960), > 52 000 л.н. (MAMS 14355), для его средней части – 48 724 ± 692 л.н. (MAMS 13034), для подошвы – 50 524 ± 833 л.н. (MAMS 13035), > 49 000 л.н. (MAMS 14961–14963),

-

> 52 000 л.н. (MAMS 14356, MAMS 14357, MAMS 14358), для отложений слоя 6в/2 – > 49 000 л.н. (MAMS 14964).

Общая характеристика сибирячихинской индустрии

В качестве сырья для технокомплексов на пещерных стоянках использовались породы в виде гальки из аллювия близлежащих рек. В индустриях Чагырской пещеры нашли применение четыре типа местных пород: осадочные (песчаники, алевролито-песчаники – 23 % от всех артефактов), роговики (16 %), эффузивы (27 %) и яшмоиды (ок. 33 %), среди последних большинство составляют высококремнистые яшмоиды засурьин-ской свиты (29 %) [Кулик, Маркин, 2009]. Отмечено, что в аллювии Чарыша, к левому борту которого приурочена пещера, имеются все породы, представляющие каменное сырье, но в ином количественном соотношении, чем в артефактах. Галечный материал на 80 % представлен разностями эффузивов, в то время как содержание в нем осадочных пород и особенно роговиков значительно ниже, чем в индустрии памятника. Особенно мало в аллювии засурьинских яшмоидов [Там же]. Это свидетельствует о целенаправленном отборе сырья. В пещере Окладникова 25,8 % изделий выполнено из засурьинских яшмоидов. Детальное петрографическое сравнение выявило различия в использовании каменного сырья обитателями стоянок. Так, в пещере Окладникова роговики служили сырьем только для 5 % изделий, большая часть коллекций (65 %) изготовлена на осадочных породах, прежде всего мелкозернистых песчаниках [Кулик, Маркин, 2003]. Таким образом, однотипные наборы изделий, представленные в пещерах, хотя и выполнены из одинакового сырья, существенно различаются петрографически. Следовательно, сырьевой фактор не являлся основным при формировании подобного типа среднепалеолитической культуры региона.

Сходство отходов каменного производства на памятниках свидетельствует о структурной близости объектов. Индустрии пещерных стоянок содержат небольшое количество свидетельств процесса расщепления. С учетом невысокой доли нуклеусов (0,3–1,6 %), а также краевых и полукраевых основ (5,0–12,5 %) в составе коллекций можно говорить если не об отсутствии, то об ограниченности цикла обработки камня непосредственно в пещерах. Большой удельный вес имеют орудийные формы. В пещере Окладникова они превышают 12–22 %, а без учета мелких сколов отделки – 18–32 %. В Чагырской пещере доля орудий колеблется от 2,4 до 19,0 %, при исключении из подсчетов мельчайших сколов она повышается до 13,4–25,6 %. Расщепление горных пород обитателями пещер произ- водилось, скорее всего, за пределами стоянки, возможно, прямо на берегу реки. В места обитания доставляли лишь заготовки, и здесь последние превращали в орудия. Отражением этого процесса следует считать многочисленные сколы отделки – производные процесса ретуширования. В пещере Окладникова в составе индустрии мельчайшие чешуйки составляют 30–40 %, в Чагырской – 19,8–82,7 %. Соотношение количественных показателей нуклеусов, потенциальных заготовок и орудий свидетельствует, что каждая 2–5-я заготовка на обоих памятниках подвергалась вторичной отделке.

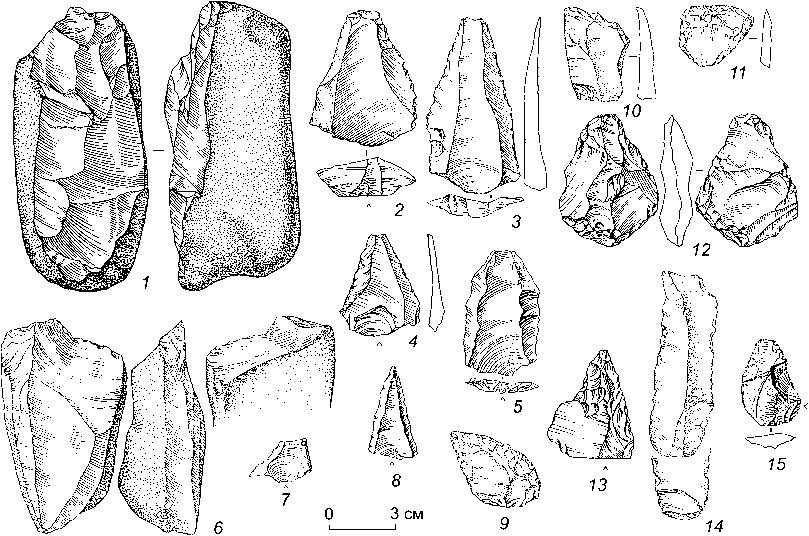

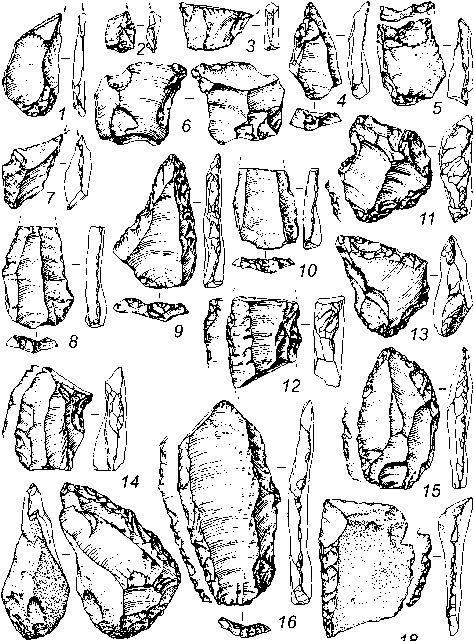

Для технокомплексов обоих пещер, к каким бы отложениям они ни относились, характерен однотипный инвентарь, основанный главным образом на радиальном расщеплении горных пород, продуктами которого являются многочисленные сколы со смещением оси корпуса заготовки относительно оси снятия. В пещере Окладникова представлены помимо радиальных ядрищ нуклеусы, отражающие технологии параллельного и леваллуазского раскалывания (рис. 4, 1 , 6 ). Соответственно, индустрии этой пещеры включают немногочисленные удлиненные артефакты (3,9–7,3 %, с учетом фрагментированных форм – 3,9–14,6 %) и изделия леваллуазской морфологии (0,7–5,4 %) в виде треугольных сколов второго снятия и овальных от-щепов с радиальной огранкой верхней поверхности (рис. 4, 2–5, 7, 8 ).

Идентичной представляется в индустриях пещер и отделка орудий, которая производилась при организации рабочих кромок изделий и их отдельных частей. Вторичная обработка осуществлялась в основном с помощью разнообразных видов ретуширования. Преобладает ретушь лицевая, полукрутая, средняя, полуглубокая и захватывающая, двурядная и чешуйчатая. Подчеркнем, что орудия, прежде всего скребла, изготовлены с применением интенсивной, модифицирующей ретуши; она, очевидно, неоднократно использовалась для переоформления артефактов в процессе их эксплуатации. Отмечена отделка, образующая обушковые части и подчеркивающая рабочие элементы орудий. Выделяются и разного рода утончения заготовок с целью удаления бугорков, подтески базальных частей, исправления кривизны профиля, уплощения кромок и угла схождения лезвий на артефактах типа déjeté.

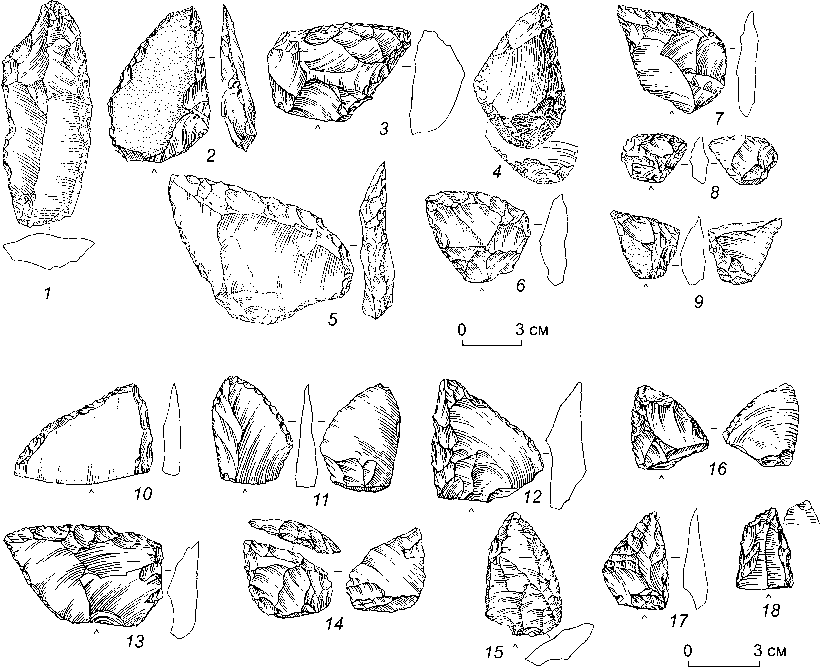

Типологической основой наборов орудий являются скребла и орудия типа déjeté. В комплексах пещеры Окладникова они составляют 48,6–72,7 %, а в некоторых слоях Чагырской пещеры – 90 % от всего количества вторично преобразованных артефактов. Среди скребел преобладают одинарные, боковые и поперечные формы, в меньшем объеме представлены двойные параллельные и конвергентные орудия, единичны скребла со следами ретуши по периметру, типа

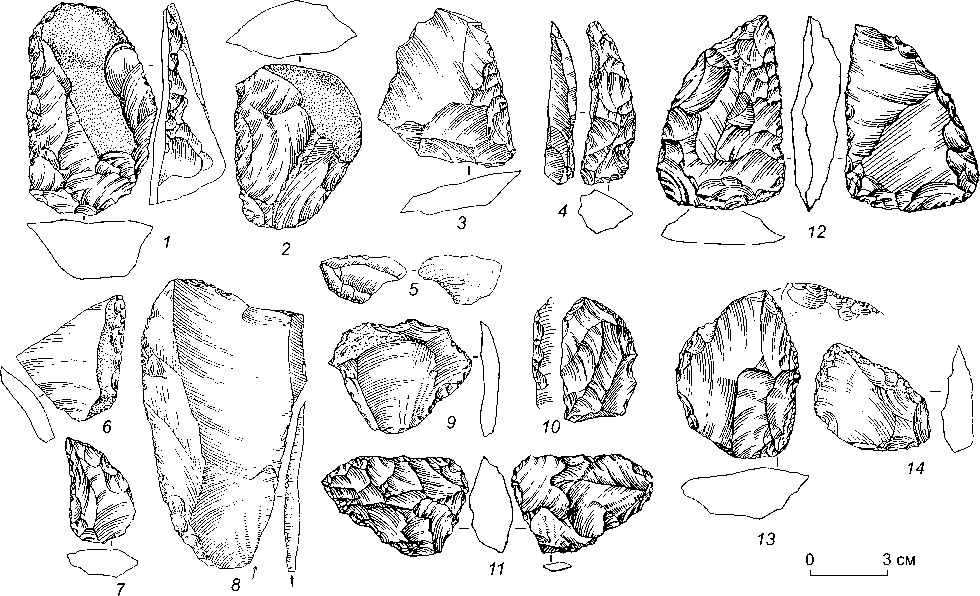

Рис. 4. Каменные артефакты из слоя 7 пещеры Окладникова.

1, 6 – нуклеусы; 2–5, 7, 8 – леваллуазские острия; 9, 11 – орудия типа déjeté; 10, 13 – скребла разнообразных типов;

12 – бифас; 14, 15 – зубчатые орудия.

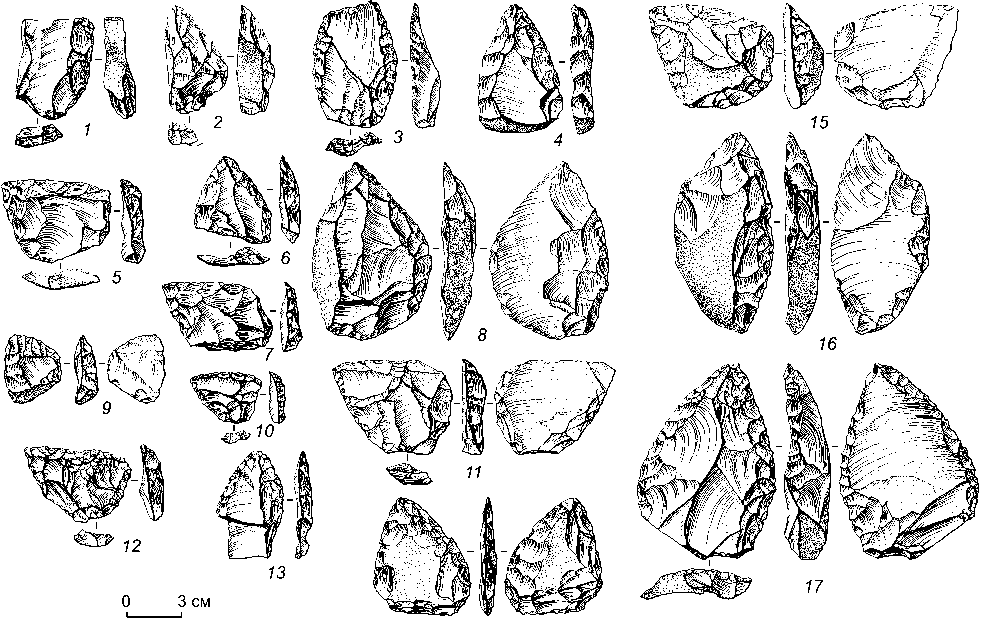

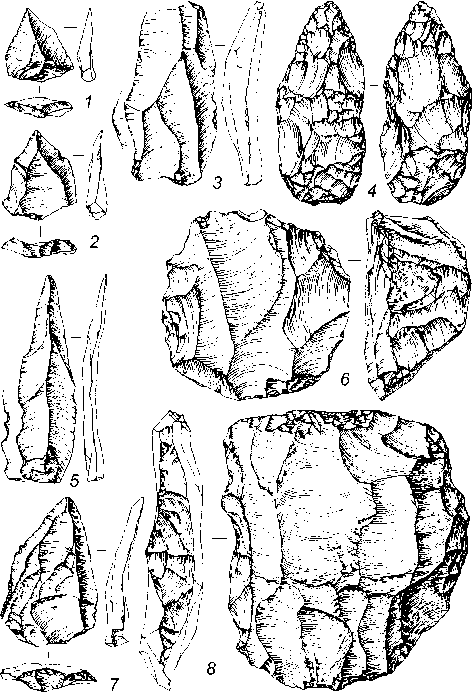

Рис. 5. Каменные орудия из слоя 2 пещеры Окладникова.

1 – скребло; 2–18 – орудия типа déjeté.

Рис. 6. Каменные орудия из слоя 2 пещеры Окладникова.

1–4, 6, 8 – скребла разнообразных типов; 5 – скол со следами крутой противолежащей ретуши; 7, 9–14 – орудия типа déjeté.

0 3 cм

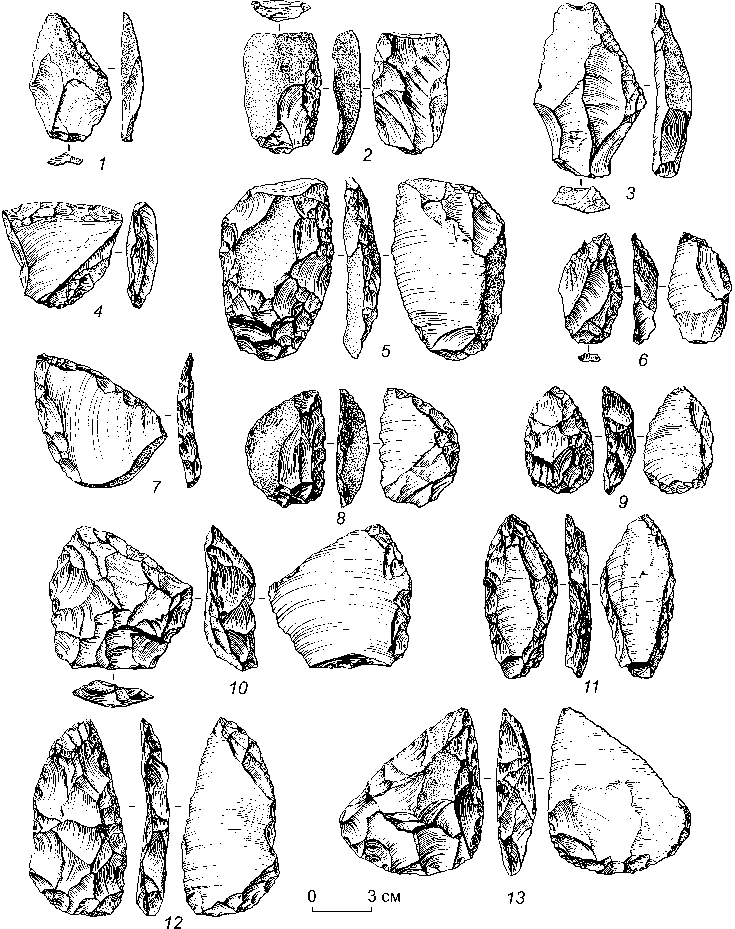

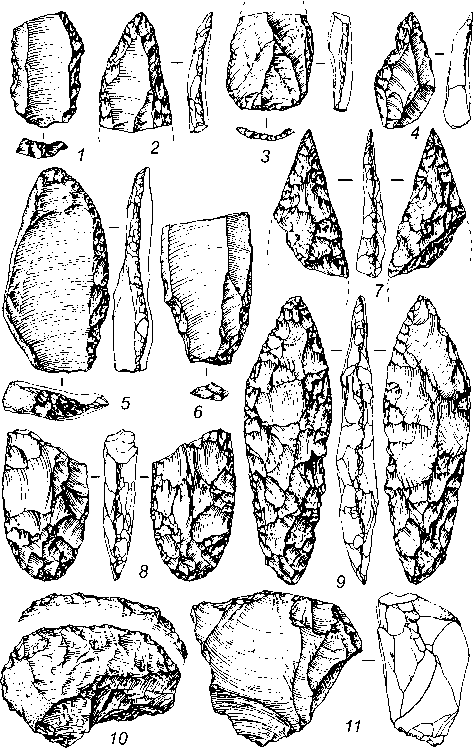

Рис. 7. Каменные орудия из слоя 6б Чагырской пещеры.

-

1, 2, 13 – скребла разнообразных типов; 3–9, 11, 12 – орудия типа déjeté; 10, 14 – бифасы.

Рис. 8. Каменные орудия из слоя 6в/1 Чагырской пещеры. 1–4 – скребла разнообразных типов; 5–17 – орудия типа déjeté.

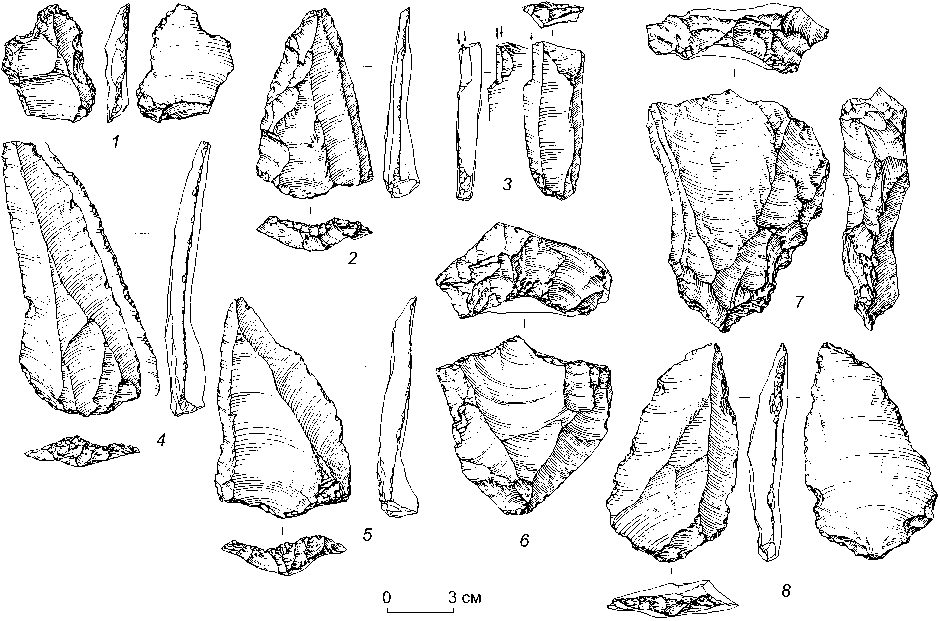

полукина, с признаками ретуши с брюшка и с противолежащей отделкой (рис. 4, 10, 13 ; 5, 1 ; 6, 4, 6, 8 ; 7, 1, 2 , 13 ; 8, 1–4 ; 9, 1–5 ). Встречаются скребла со спинкой, утонченной подправкой края, противолежащего лезвию орудия. При этом утончалась и часть нижней поверхности заготовки путем нанесения различных по величине фасеток, ориентированных, как правило, поперек направления снятия. Немаловажным представляется наличие разнообразных скребел-ножей (см. рис. 6, 8 ; 7, 2 ; 8, 2 ), имеющих естественные и искусственные обушки, либо противолежащие рабочим ретушированным кромкам, либо примыкающие к ним под углом. Отметим, что обушковые формы являются спецификой технокомплексов этих пещер.

Один из наиболее выразительных компонентов наборов артефактов – орудия типа déjeté (см. рис. 4, 9, 11; 5, 2–18; 6, 7, 9–14; 7, 3–9, 11, 12; 8, 5–17; 9, 6–13). Они составляют ок. 30 % от всего объема орудий двойных и тройных комбинаций и различаются по количеству и положению активных кромок (боковые, диагональные, поперечные), их ориентации, форме (прямые, выпуклые, вогнутые), отделке (лицевая, брюшковая, противолежащая) и углу схождения (острый, тупой, прямой). В технокомплексах обеих пещер в целом широко представлены диагонально-скошенные и диагонально-горбовидные, диагонально-попе- речные и продольно-поперечные формы с соответствующими рельефом активных участков и углом их схождения. Леваллуазские острия, а также единичные орудия верхнепалеолитической типологии (скребки, резцы, долотовидные орудия, проколки) найдены только в пещере Окладникова. Немногочисленны группы зубчатых изделий, ретушированных анкошей, мустьер-ских остроконечников. В слоях 7, 3, 2 пещеры Окладникова обнаружены бифасы – обушковые формы с косым утолщенным краем, в подошве слоя 6б Чагыр-ской пещеры – плоско-выпуклые бифасы овальных очертаний с утолщенным основанием и уплощенной активной кромкой, образованной конвергенцией продольных краев (см. рис. 7, 10, 14). К слою 7 пещеры Окладникова относится бифас плоско-выпуклого сечения с вытянутым рабочим участком, боковыми плечиками и забитой пяточной частью (см. рис. 4, 12).

По преимущественно однотипному составу скребел и скребел-ножей данные стоянки можно квалифицировать как охотничьи лагеря. В Чагырской пещере преобладание остатков бизона (более 54 %) может служить отражением охотничьей специализации ее обитателей. Хозяйственная деятельность первобытных коллективов, населявших пещеру Окладникова, была связана с охотой на крупных животных, в основном на лошадь, аргали, носорога, бизона, благородного оленя. Значи-

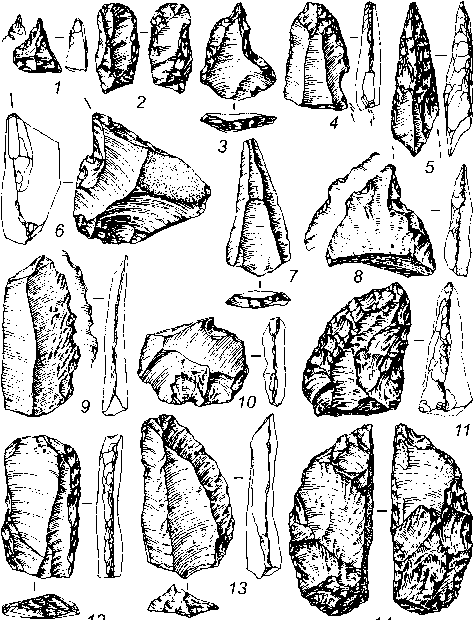

Рис. 9. Каменные орудия из слоя 6в/2 Чагырской пещеры. 1–5 – скребла разнообразных типов; 6–13 – орудия типа déjeté.

тельная часть орудий с этой стоянки имеет признаки их использования для разделки и обработки охотничьей добычи. Так, по данным трасологического анализа, проведенного Н.А. Кононенко, в орудийном наборе слоя 7 большинство составляют артефакты, служившие в качестве скребел и ножей; они использовались для работы с мягкими материалами (шкура, мясо). Предмет, классифицируемый как ретушер, на широких плоскостях имеет следы, характерные для орудий типа лощил, предназначенных для обработки шкур животных. Единичные формы определены как скребки и скобели для обработки твердых материалов. Среди функционально выделенных орудий из слоя 6 преобладают скребла и ножи, меньше скобелей и скребков для работы с мягкими материалами. Изделия из слоя 3 со следами, типичными для скребущих орудий, классифицируются как скребла и орудия типа déjeté. Аналогичные признаки износа рабочих кромок отмечены и на отдельных остроконечниках. В качестве ножей использовались мустьерские остроконечники, некоторые пластины без намеренной вторичной отделки, единичные скребла с зубчатым лезвием. Одно из конвергентных выпуклых скребел применялось как скребло-нож, а нож с естественным обушком обладает функциональными признаками строгального ножа. В материалах из слоя 6 немало изделий, определенных как скобели (типологически описанные как déjeté, зубчатые орудия, анкоши, единичные скребла, леваллуазские острия, сколы с признаками непреднамеренной ретуши) и скребки (собственно скребки, мустьерский остроконечник, единичные зубчатые орудия и леваллуазское острие). В единственном экземпляре представлена проколка. Возможно, участок схождения лезвий на некоторых угловатых формах также имеет следы эксплуатации орудий в качестве проколок. Функцию пилок выполняли единичные пластины со следами непреднамеренной ретуши, одинарные скребла и анкоши. Некоторые функционально выделенные изделия определяются как сверла и резцы. Имеющиеся в материалах из вышележащего слоя 2 скребла и орудия типа déjeté использовались в основном как скребловидные инструменты и ножи, в меньшей степени – как скобели. Единичные изделия выполняли функции скребков, проколок и пилок. Характер следов на орудиях из слоя 1 соответствует их применению в качестве скребел (собственно скребла, déjeté, леваллуазские и мустьерские острия, нуклевидное орудие), скобелей, пилок, скребков, ножей и строгальных ножей. Количество трех последних орудий в данном слое, по сравнению с нижележащими, больше.

В целом, технокомплексы обеих пещер по структуре соответствуют среднему палеолиту, развивавшемуся в сторону мустье, для которого характерно доминирование прежде всего скребел разных комбинаций.

Обсуждение

Наиболее раннее проявление среднего палеолита на Алтае зафиксировано в отложениях слоя 22 в центральном зале Денисовой пещеры [Природная среда…, 2003]. РТЛ-даты, полученные для нижней половины и верхней части слоя, последовательно распределяются в значениях 282 ± 56–171 ± 43 тыс. л.н. Технику раскалывания индустрий представляют одноплощадочные односторонние параллельные ядрища, бессистемные и леваллуазские остаточные продукты, предназначенные для снятия треугольных сколов и отщепов. В качестве заготовок для вторичного преобразования использовались чаще всего отщепы, гораздо реже – леваллуазские сколы и пластины. Среди орудий наиболее показательны продольные одинарные скребла. Имеются единичные скребла высокой формы, двойные продольные и конвергентные (рис. 10, 11 ), диагональные, поперечные и угловатые. Группа ле-валлуазских изделий включает отщепы и остроконечники, в т.ч. ретушированные по краям. Малочисленны ножи с естественным обушком, зубчатые, выемчатые и шиповидные орудия, тронкированные сколы. Верхнепалеолитическую группу артефактов представляет поперечный резец.

Для перекрывающего слой 22 в центральном зале пещеры слоя 21 имеется РТЛ-дата – 155 ± 31 тыс. л.н.

3 cм

Рис. 10. Каменный инвентарь из слоев 12 ( 1–3, 5, 7, 9 ), 19 ( 4, 8, 10, 12–14 ), 21 ( 6 ), 22 ( 11 ) в центральном зале Денисовой пещеры.

1 – проколка; 2 – скребок; 3 , 8 – клювовидные орудия; 4, 6 – резцы; 5 – мустьерский остроконечник; 7 – о строконечник левал-луа; 9 – зубчатое орудие; 10 – выемчатое орудие; 11, 12 – скребла; 13 – пластина леваллуа; 14 – бифасиальное изделие.

Большая часть нуклеусов из технокомплекса этого слоя относится к бессистемным разновидностям. Редкими формами являются одноплощадочные односторонние параллельные ядрища. Орудийный набор, выполненный на отщепах, включает продольные одинарные и поперечные скребла, ножи с естественным обушком, ретушированные анкоши, зубчатые и шиповидные изделия, галечный чоппер, орудие с черешком. Найдены также концевой скребок на отщепе и угловой резец (рис. 10, 6 ).

Дальнейшее развитие среднепалеолитических индустрий получило отражение в слоях 20–12, последовательно распределенных в отложениях центрального зала пещеры и датируемых от изотопно-кислородной подстадии 5е до финала стадии 4. Ядрища в этих индустриях, как правило, представляют параллельную технику раскалывания сырья . Нуклеусы включают одно- и двуплощадочные одно-и двусторонние формы. В технокомплексах слоев 14 и 12 имеются единичные торцовые ядрища. Радиальную технологию расщепления горных пород демон- стрируют одно- и двусторонние нуклеусы, а левал-луазскую - овальные, четырех- и треугольные формы. На долю пластинчатых заготовок приходится до 12 % сколов. Доля леваллуазских заготовок в индустриях ряда слоев достигает 15 %. Более 70 % орудий изготовлено на отщепах. Большую часть орудий составляют скребла, в основном продольные, одинарные (рис. 10,12), иногда с искусственным или естественным обушком, реже - продольные двойные, диагональные, поперечные, конвергентные, двойные симметричные и асимметричные, угловатые, боковые, со следами вентральной ретуши и с утонченной нижней поверхностью. Группу леваллуазских изделий представляют пластины (рис. 10, 13), отщепы, треугольные сколы второго снятия (рис. 10, 7) и ретушированные остроконечники. Имеются ножи с реберчатым, естественным обушком и обушком, выполненным одним снятием. Во всех индустриях отмечены значительные серии выемчатых (рис. 10, 10), в т.ч. ретушированных, зубчатых (рис. 10, 9), шиповидных и клювовидных (рис. 10, 3, 8) орудий, а также пласти-

3 cм

Рис. 11. Каменный инвентарь из слоев 9 ( 1, 2, 4, 6-8, 10, 12, 14, 15 ), 10 ( 3, 5, 9, 11, 13, 16-18 ) на предвходовой площадке Денисовой пещеры.

1 - 3 , 7 - резцы; 4, 8 - остроконечники леваллуа; 5, 6, 14 - клювовидные орудия; 9 - мустьерский остроконечник; 10, 16 - пластины леваллуа; 11 -выемчатое орудие; 12, 13, 15, 17, 18 - скребла.

ны и отщепы с признаками ретуши, реже с элементами крутой и затупливающей ретуши. Редки мустьер-ские остроконечники (рис. 10, 5 ), орудия с черенком, асимметричные бифасы (рис. 10, 14 ), острия, галечные изделия, тронкированные сколы. Орудия верхнепалеолитической типологии представлены скребками концевыми (рис. 10, 2 ), боковыми и атипичными, резцами угловыми (рис. 10, 4 ) и двухгранными, проколками (рис. 10, 1 ), а также долотовидным изделием и пластиной с притупленным краем.

К среднему палеолиту относятся также слои 10 и 9, вскрытые на предвходовой площадке Денисовой пещеры; их возраст по биостратиграфическим и палео-магнитным (эпизод Блейк) показателям соответствует изотопно-кислородной стадии 5. Техника расщепления в этих индустриях связана, как правило, с параллельными одно- и двуплощадочными односторонними яд-рищами, реже с леваллуазскими и радиальными нуклеусами. Среди орудий, оформленных преимущественно на отщепах, реже на пластинах и сколах леваллуа, представлены главным образом продольные скребла в одинарном (рис. 11, 18 ) и двойном (рис. 11, 12 ) вариантах, конвергентные (рис. 11, 15 ), диагональные (рис. 11, 17 ) и поперечные изделия, а также редкие угловатые формы (рис. 11, 13 ). Дополняют этот набор разнообразные сколы леваллуа (рис. 11, 10, 16): простые (рис. 11, 4, 8 ) и ретушированные острия, мустьерские остроконечники (рис. 11, 9 ), ножи с естественным или реберча-тым обушком, анкоши ретушированные (рис. 11, 11 ) и образованные одним снятием, зубчатые, клювовидные (рис. 11, 5, 6,14 ) и шиповидные изделия, ретушированные отщепы и пластины, овальные бифасы. В слое 10 найдено галечное двустороннее орудие. Верхнепалеолитическая группа изделий включает угловой резец (рис. 11, 3 ) из слоя 10, боковые скребки, проколки, угловые (рис. 11, 2 ), боковые (рис. 11, 1 ), срединные (рис. 11, 7 ) и поперечные резцы из слоя 9.

Среднепалеолитические индустрии многослойной стоянки Усть-Каракол-1 представлены коллекциями артефактов слоев 19-13. Для слоя 19 РТЛ-мето-дом определена дата 133 ± 33 тыс. л.н., для подошвы слоя 18 и его кровли - 100 ± 20 и 90 ± 18 тыс. л.н. В этих индустриях среди нуклеусов имеются овальные (рис. 12, 6 ) и четырехугольные леваллуазские ядрища, радиальные, параллельные односторонние, одно- и двуплощадочные (рис. 12, 8 ) формы. В составе орудий наиболее многочисленны леваллуазские изделия в виде пластин (рис. 12, 3 ), треугольных ост-рий (рис. 12, 1, 2, 5, 7 ) и отщепов. Найдены продольные и конвергентные скребла, зубчатые, выемчатые, клюво- и шиповидные орудия, а также ножи с естественным, реберчатым, ретушированным, комбинированным обушком и обушком-гранью. К редкими формам относятся тронкированные сколы, острия, остроконечники и листовидный бифас (рис. 12, 4 ).

0 3 cм

Рис. 12. Каменный инвентарь из слоев 13 ( 4, 8 ), 18 ( 1-3, 5-7 ) стоянки Усть-Каракол-1.

1, 2, 5 , 7 - остроконечники леваллуа; 3 - пластина леваллуа;

4 - листовидный бифас; 6 - леваллуазский нуклеус; 8 - параллельный (протопризматический) нуклеус.

Группа верхнепалеолитических орудий включает концевые и боковые скребки, плоские, угловые и боковые резцы, проколки.

В многослойной колонке плейстоценовых отложений стоянки Ануй-3 среднепалеолитические индустрии приурочены к слоям 18, 16,15 и 13, хронологическая интерпретация которых основана на корреляции с разрезом недалеко расположенной стоянки Усть-Ка-ракол-1 [Деревянко, Шуньков, 2002]. Предполагается, что слой 18 Ануя-3 соответствует гидроморфной почве слоя 18 Усть-Каракола-1, а отложения суглинков слоев 17-13 близки толще слоев 17-12 разреза Усть-Каракола-1. Для слоя 12 Ануя-3, перекрывающего отложения со среднепалеолитическими индустриями, имеется РТЛ-дата 54 ± 13 тыс. л.н. Технологическую основу индустрий этой стоянки составляли левал-луазское и параллельное расщепление горных пород, представленное одноплощадочными односторонними ядрищами (рис. 13,11). Реже использовалось радиальное раскалывание с двусторонних овальных нуклеу- сов. Большая часть сколов - отщепы. Доля пластин составляет 17 %, а леваллуазских сколов - ок. 11 %. В типологическом списке инвентаря ведущую роль играют леваллуазские артефакты - остроконечники (рис. 13, 3), ретушированные пластины (рис. 13,1, 6) и отщепы, а также зубчатые, выемчатые и клювовидные изделия. Представлены укороченные (рис. 13, 4) и удлиненные (рис. 13, 2) мустьерские остроконечники, продольные (рис. 13, 5), диагональные и поперечные (рис. 13,10) скребла, тронкированные сколы. В группу верхнепалеолитических орудий входят боковые скребки, угловые и поперечные резцы, угловые проколки. Особенностью индустрии является наличие листовидных (рис. 13, 7, 8, 9), асимметрично обушковых и овальных бифасов, обнаруженных в слое 18.

Возраст двух среднепалеолитических горизонтов (СП 2, СП 1) стоянки Кара-Бом установлен по дате,

0 3 cм

Рис. 13. Каменный инвентарь из слоев 13 ( 2 ), 16 ( 4, 6, 11 ), 18 ( 1, 3, 5, 7-10 ) стоянки Ануй-3.

1, 6 - ретушированные пластины леваллуа; 2 , 4 - мустьерские остроконечники; 3 - фрагмент остроконечника леваллуа; 5, 10 - скребла; 7-9 - листовидные бифасы; 11 - параллельный (протопризма-тический) нуклеус.

определенной ЭПР-методом по образцу из стерильного осадка, разделяющего горизонты с артефактами, – 63,2 тыс. л.н. Радиоуглеродные даты для горизонта СП 1 – более 42 и более 44 тыс. л.н. [Палеолитические комплексы…, 1998; Рыбин, Колобова, 2009]. В среднепалеолитическом комплексе этой стоянки представлены леваллуазские (рис. 14, 6, 7 ), радиальные и параллельные ядрища, в т.ч. торцовые разновидности. Отмечено, что на заключительной стадии утилизации леваллуазских ядрищ расщепление могло происходить в системе параллельных технологий. Среди сколов много удлиненных заготовок. Орудийный набор включает многочисленные леваллуазские треугольные сколы (рис. 14, 4, 5, 8 ), зубчатые и выемчатые (рис. 14, 1 ) орудия, ножи с утонченной нижней поверхностью, противолежащей рабочей кромке. Среди немногочисленных скребел выделяются конвергентные изделия с утонченной нижней поверхностью в районе ударного бугорка. Значительную часть инвентаря составляют верхнепалеолитические типы орудий – боковые (рис. 14, 3 ), угловые и срединные резцы, ретушированные пластины (рис. 14, 2 ), острия на пластинах, проколки, скребки с элементами подтески нижней поверхности.

Индустрии среднепалеолитического облика из Усть-Канской пещеры связаны с литологическими слоями 10–6 [Derevianko, Postnov, 2001; Постнов, 2006]. Они основаны на леваллуазском расщеплении. В орудийном наборе доминируют скребла, разнообразные сколы со следами ретуши, зубчато-выемчатые изделия. Материалы, полученные С.И. Руденко в ходе первых раскопок пещеры в 1954 г., представляют разные литологические подразделения. Коллекция включает леваллуазские, шаровидно-многоплощадочные и грубопризматические ядрища. Среди изделий наиболее представительную группу образуют леваллуазские отщепы и пластины без признаков вторичной обработки. Имеются леваллуазские острия, в т.ч. ретушированные, и мустьерские удлиненные остроконечники. Значительную часть орудий составляют скребла, оформленные в продольном, поперечном и конвергентном вариантах, а также с помощью вентральной ретуши и противолежащей отделки. В верхнепалеолитическую группу входят скребки, проколки, резцы, долотовидные изделия [Анисюткин, Астахов, 1970; Шуньков, 1990].

Среднепалеолитический комплекс пещеры Страшной приурочен к толще литологических слоев 10–5. Наиболее представительные материалы выявлены в слое 5 [Derevianko, Zenin, 1997; Зенин, Ульянов, 2007]: леваллуазские овальные и треугольные ядрища, плоские одно- и двуплощадочные нуклеусы, а также

Рис. 14. Каменный инвентарь из горизонтов 1 ( 1 ), 2 ( 4 ) и из неразделенных горизонтов ( 2, 5–8 ) стоянки Кара-Бом. 1 – выемчатое орудие; 2 – ретушированная пластина; 3 – резец; 4, 5, 8 – остроконечники леваллуа; 6, 7 – леваллуазские нуклеусы.

радиальные формы с одной или двумя рабочими поверхностями. Большая часть орудий - изделия левал-луа, среди которых выделяются треугольные сколы второго снятия и ретушированные остроконечники. Меньше скребел одинарных и двойных продольных, конвергентных с уплощенной нижней поверхностью в проксимальной части, угловых, угловатых, с признаками вентральной ретуши, а также зубчато-выемчатых орудий и унифасов, отделанных уплощающими снятиями. Верхнепалеолитическая группа орудий состоит из нескольких скребков, резцов и долотовидного орудия.

Переотложенные материалы местонахождения Тюмечин-1 сосредоточены в пролювиальных осадках, залегающих выше отложений руслового и пойменного аллювия одной из низких террас р. Урсул [Шуньков, 1990]. В этой индустрии среди нуклеусов преобладают леваллуазские ядрища - односторонние одноплощадочные треугольные и четырехугольные и двуплощадочные четырехугольные, а также радиальные формы. Единичны односторонний одноплощадочный параллельный и торцовый нуклеусы. Набор орудий включает леваллуазские сколы (пластины, от-щепы и треугольные острия, многочисленные скребла) одинарные и двойные продольные, поперечные, конвергентные, угловатые, угловые, со следами вентральной ретуши, выемчатые, зубчатые и клювовидные орудия, ножи с ретушированным обушком, би-фасы, тронкированные сколы, угловые и поперечные резцы, долотовидные изделия, чопперы и чоппинги из крупных галек.

Местонахождение Тюмечин-2 также содержит переотложенные материалы, которые сосредоточены в пролювиальных осадках горного склона [Там же]. Технокомплекс характеризуется полным отсутствием признаков леваллуазского расщепления. Большинство нуклеусов выполнено в радиальной технике -в моно- и бифронтальном вариантах. В орудийном наборе преобладают выемчатые и зубчатые изделия. Небольшая серия скребел включает продольные, поперечные и угловатые формы. В коллекцию также входят клювовидные орудия, долотовидные изделия, ретушированные сколы, крупные галечные орудия в виде чоппингов и бифас.

Заключение

Большинство среднепалеолитических индустрий Алтая принадлежит одной культурной традиции. Однако индустрии этого культурного единства различаются по соотношению технических и типологических показателей, что по служило о снованием для разделения алтайских комплексов на два индустриальных варианта - с преобладанием мустьерского компонен- та и с хорошо выраженным леваллуазским инвентарем [Деревянко, Шуньков, 2002].

В группу среднепалеолитических индустрий с высокой долей мустьерского инвентаря входят материалы Денисовой пещеры и местонахождения Тю-мечин-1. В этих индустриях первичная обработка камня производилась методами главным образом параллельного и радиального расщепления. Леваллуаз-ский метод раскалывания представлен в достаточно развитом виде, особенно в материалах Тюмечина-1, однако он не оказал заметного влияния на облик индустрии. Заготовками для производства орудий служили в основном укороченные сколы средних размеров. Типологическую основу инвентаря составляют орудия мустьерской и зубчато-выемчатой групп. Среди них ведущей категорией являются разнообразные скребла. Сколы леваллуа представлены достаточно яркими формами, хотя их доля среди изделий незначительна. Согласно основным техническим и типологическим признакам, эти материалы образуют денисовский вариант среднего палеолита Алтая. Первоначально, по внешнему сходству, к денисовскому варианту была отнесена также индустрия из пещеры Окладникова.

Самостоятельную технико-типологическую группу составляют находки со стоянок Кара-Бом, Усть-Каракол-1, Ануй-3, из Усть-Канской пещеры и, возможно, пещеры Страшной. Эти индустрии, объединенные в кара-бомовский вариант среднего палеолита Алтая, отличаются хорошо выраженным леваллуазским компонентом. Для них характерны преобладание леваллуазских приемов расщепления, развитая техника скалывания пластин, значительная доля орудий, изготовленных на пластинчатых и леваллуазских заготовках. В составе каменного инвентаря доминируют пластины и остроконечники леваллуа, а удельный вес мустьерских форм и зубчато-выемчатых орудий относительно невелик. Среди индустрий кара-бомовского варианта выделяются технокомплексы многослойных стоянок Усть-Кара-кол-1 и Ануй-3, в инвентаре которых вместе с изделиями леваллуа представлены выразительные листовидные бифасы.

Индустрии пещер Окладникова и Чагырской, сходные по основным технологическим и типологическим признакам, не характерным для других комплексов региона, представляют особый мустьероидный вариант среднего палеолита Алтая - сибирячихинский. В этих индустриях доминировала радиальная технология, которая стала основой массового производства угловатых заготовок. Идентичной на обоих памятниках представляется и вторичная отделка, которая производилась при организации рабочих кромок изделий, их дополнительных участков и разного рода утончений заготовок. Однотипными выглядят и орудийные наборы, включающие прежде всего полный типологический набор скребел, реже остроконечники, зубчатовыемчатые изделия, ретушированные сколы, бифасы. Главной особенностью этого индустриального варианта является наличие представительных наборов скребел-ножей с обушками и разнообразных угловатых орудий – déjeté двойных и тройных комбинаций. Подобные формы орудий имеются также в материалах других среднепалеолитических памятников Алтая, но там они относительно малочисленны и не образуют устойчивых серий.

Сибирячихинский индустриальный вариант представлен материалами двух объектов, что свидетельствует, видимо, о небольшой группе его носителей, принадлежавших к неандертальскому антропологическому типу, пришедших, скорее всего, из западных районов Центральной Азии на Алтай, когда здесь на местной среднепалеолитической основе уже сформировалась верхнепалеолитическая культура. Самая выразительная индустрия начальной стадии верхнего палеолита с орудиями ориньякского облика и многочисленными предметами символической деятельности относится к слою 11 Денисовой пещеры, датируемому ок. 50 тыс. л.н. На антропологических материалах из этого слоя недавно выделена геномная последовательность, принадлежащая ранее неизвестной популяции гомининов, обозначенной как «дени-совцы» [Krause et al., 2010; Reich et al., 2010; Meyer et al., 2012].

Таким образом, археологические, антропологические и палеогенетические данные позволяют предположить, что 50–30 тыс. л.н. в северо-западной низкогорной части Алтая, в бассейнах рек Ануй и Чарыш, обитали по соседству носители мустьерских и верхнепалеолитических традиций – неандертальцы и дени-совцы. Постепенно пришлая группа неандертальцев, видимо, была ассимилирована или уничтожена автохтонным населением [Деревянко, Шуньков, 2012]. Признаки дальнейшего развития сибирячихинского технокомплекса не отмечены в алтайских индустриях верхнего палеолита [Деревянко, 2012].

Некоторые технологические и типологические различия между двумя индустриями сибирячихин-ского варианта отражают, скорее всего, разную степень влияния на них культурных традиций ранней стадии верхнего палеолита, представленных в регионе усть-каракольским и кара-бомовским вариантами [Деревянко, Шуньков, 2004]. Результатами такого воздействия в технокомплексе пещеры Окладникова можно считать элементы леваллуазской и параллельной технологий, а также верхнепалеолитические формы орудий, характерные для индустрий слоя 11 Денисовой пещеры и слоев 11–8 стоянки Усть-Каракол-1. Возможно, относительная близость этих стоянок и пещеры Окладникова (они расположены в долине р. Ануй на расстоянии 100 км друг от друга) обусловила появление инноваций в индустрии этого карстового объекта. В среднепалеолитических материалах Чагырской пещеры они отсутствуют.