Сибирский фольклор и происхождение на-дене

Автор: Березкин Ю.Е.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 1 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

Удалось выявить шесть фольклорных мотивов, общих для носителей языков на-дене в Северной Америке и народов Южной Сибири. В подобном сочетании данные мотивы больше нигде не встречаются. Проникновение на-дене в Америку связано с миграцией носителей дюктайской культуры; отсутствие параллелей фольклору на-дене на территории Якутии, Колымы, Чукотки и Камчатки закономерно - дюктайцы ушли на Аляску, а их наследие было стерто волнами нового населения. Фольклорные мотивы, общие для на-дене и народов Сибири, восходят к традициям южных соседей дюктайцев. На пространстве от Алтая до Забайкалья демографическая плотность была выше, чем на территории, лежащей севернее, поэтому остатки «палеолитического» фольклора могли сохраниться, несмотря на многократную смену языка.

Заселение америки, фольклор сибири, фольклор индейцев америки, дене-енисейская гипотеза, синокавказская гипотеза, атапаски, дюктайская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/145145686

IDR: 145145686 | УДК: 398 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.1.122-134

Текст научной статьи Сибирский фольклор и происхождение на-дене

Введение:дене-енисейская гипотеза и ее критика

Вопрос о происхождении языков на-дене входит в комплекс проблем, связанных с заселением Нового Света. Большинство представителей этой языковой семьи живут либо жили до недавних пор на территориях внутренних районов Аляски и Западной Канады [Krauss, 1980, p. 910]. В основном это атапаски. К семье на-дене относится также недавно вымерший язык эяк на юге Аляски и язык тлинкитов на побережье и островах Юго-Восточной Аляски. Э. Сэпир, первым описавший семью на-дене, включил в нее и язык хайда на о-вах Королевы Шарлотты. Статус хайда неясен, большая часть лингвистов доводы Сэпира отвергает [Campbell, 1997, p. 114–115; Foster, 1996, p. 76–77; Kari, Potter, 2010, p. 26].

Считается, что атапаскские языки начали расходиться ок. 3 тыс. л.н., эяк отделился от протоата-паскского во II тыс. до н.э., тлинкитский разошелся с эяк-атапаскским тысячелетием раньше [Краусс 1981, с. 154–155; Campbell, 1997, p. 110; Foster, 1996, p. 76; Golla, 2007, p. 71–72; Krauss, 1973, p. 953; 1980, p. 951]. Дж. Кэри – один из ведущих специалистов в данной области – предположил, что по ряду причин атапаскские языки менялись медленнее других и появление протоатапаскского можно датировать чуть ли не финальным плейстоценом [Kari, 2010, p. 208–209]. Остальные лингвисты сомневаются в правоте Кэри, но важно другое: какие-то языки на-дене, чьи потомки не сохранились, на протяжении тысячелетий могли использоваться примерно на той же территории Субарктики, на которой бытовали северные атапаскскские языки в недавнее время. Об этом свидетельствует отсутствие заметных изменений в археологических материалах Западной Субарктики эпохи голоцена. Следов доатапаскской топонимики на данной территории также не найдено [Boraas, 2007].

В 804 г. н.э. в результате взрывного извержения вулкана Черчилл на границе Аляски и Юкона значительная территория Западной Субарктики оказалась покрыта пеплом. Предполагается, что именно это событие вызвало миграцию атапасков на юг – в районы близ берега Тихого океана (Вашингтон, Орегон и север Калифорнии) и во внутриконтинентальные районы в направлении к американскому Юго-Западу [Gilmore, 2006, p. 2]. По современным данным, обе миграции происходили одновременно [Magne, Matson, 2010, p. 225], хотя ранее считалось, что продвижение в прибрежные районы началось раньше [Krauss, 1980, p. 919]. Небольшие тихоокеанские группы оказались в инокультурном окружении, и выявить в их фольклоре принесенные с севера элементы проблематично. Иная ситуация с южными атапасками – апачами и навахо. Около 500 л.н. их предки заняли те территории на американском Юго-Западе, которые после засухи XII–XV вв. почти обезлюдили. Результаты генетического анализа свидетельствуют о смешении южных атапасков с пуэбло [Cavalli-Sforza, Menozzi, Piazza, 1994, p. 323–324, figs. 6.9.2, 6.10.1, 6.10.2], а этнографического – о культурном влиянии пуэбло на атапасков, однако в фольклоре апачей и навахо легко выявляются традиции, принесенные из Канады [Tyhurst, 1975]. К южной ветви относится и язык тех атапасков, которые оказались на Великих Равнинах в симбиозе с кайова. Фольклор кайова-апа- чей в основном отражает влияние соседних степных племен (рис. 1).

Языки на-дене занимают в Америке особое положение. Даже Дж. Гринберг, объединивший остальные индейские языки в одну суперсемью, оставил на-дене за ее пределами [Greenberg, Turner, Zegura, 1986]. И если для большинства других индейских языков гипотезы, касающиеся их родства с языками Евразии, высказывались редко, и к ним мало кто относился всерьез, то для семьи на-дене подобные сопоставления предлагались многими крупными языковедами [Bengtson, Starostin, 2012, p. 1–3; Krauss, 1980, p. 963– 964]. На-дене сопоставляли с теми семьями и языковыми изолятами Старого Света, которые С.А. Старостин объединил в рамках сино-кавказской макросемьи [1984], хотя сам изучением на-дене специально не занимался. В 2007 г. американский лингвист Э. Вайда привел доказательства близости к на-дене енисейской семьи, большинство языков которой, кроме кетско-го, вымерли [Vajda, 2010a, b]. Ранее к выводу о близости енисейцев и на-дене пришел М. Рулен, работавший по другой методике [Ruhlen, 1998]. Выводы Вайды вызвали большой резонанс среди американских лингвистов. На состоявшейся в 2009 г. конференции по проблеме связей енисейских и на-дене языков (Athabascan/Dene Language Conference, Berkeley, California) дене-енисейская гипотеза была признана по сути доказанной.

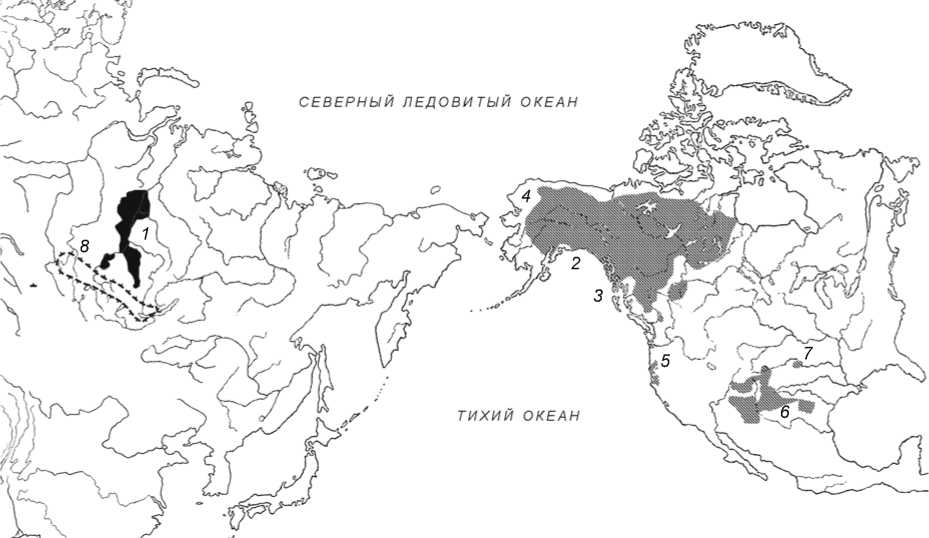

Рис. 1. Ареалы енисейских и на-дене языков в Сибири и Америке ( 1–7 ), аналогий фольклору на-дене на юге Сибири ( 8 ).

1 – енисейские языки в XVII в. [Долгих, 1960, вкл. после с. 515]; 2 – эяк; 3 – тлинкитский; 4 – северные атапаскские;

5 – тихоокеанские атапаскские; 6 – южные атапаскские (апачские); 7 – кайова-апачский.

Вскоре после этого многие (хотя и не все) доводы, приведенные Вайдой в пользу родства енисейцев и на-дене, были отвергнуты Г.С. Старостиным. Он пришел к выводу, что енисейская ветвь хотя и является частью дене-кавказской макросемьи, но либо занимает в ней наиболее удаленное положение и противостоит остальным, либо сближается с сино-тибетскими, однако никак не с енисейскими языками [Starostin, 2012, р. 136–137; Bengtson, Starostin, 2012, p. 4–5]. С учетом вероятного времени миграции предков на-дене в Америку (финальный плейстоцен, о чем ниже) и наличия в ряде других сино-кавказских языков общей лексики, отражающей зарождение производящего хозяйства («собака», «свинья», «просо») [Ibid., p. 20–21], первое предположение исторически наиболее правдоподобно.

Организаторы конференции в Беркли надеялись, что археологи, генетики и фольклористы представят собственные данные, указывающие на древние контакты представителей рассматриваемых языковых семей. Однако специалисты по смежным дисциплинам такой поддержки лингвистам не оказали. Кеты в некоторых отношениях генетически близки к индейцам, но конкретных параллелей с на-дене у них нет [Scott, O’Rourke, 2010, p. 123–127]. Фольклорных мотивов, эксклюзивно связывающих кетов и на-дене, выявить также не удалось [Berezkin, 2010].

Южно-сибирские параллели в фольклоре на-дене

Отсутствие у кетов и атапасков черт близкого сходства в фольклоре не означает, однако, возможности отдаленного языкового родства между ними. Кеты лишь недавно продвинулись далеко на север, а енисейские языки ранее были распространены в более южных районах Сибири (рис. 1). Известный нам кет-ский фольклор близок к фольклору селькупов, ненцев и других народов Западной Сибири. Фольклор же енисейских народов, живших в предгорьях Саян и в междуречье Ангары и Енисея, безвозвратно утрачен. Если же особая близость енисейцев и на-дене в пределах дене-кавказской семьи иллюзорна (часть лингвистов сомневается даже в существовании самой этой семьи), то и поиски связей между носителями енисейских и на-дене языков, основанные на материалах других дисциплин, бессмысленны.

Важен другой аспект проблемы. Фольклор отдельных групп американских аборигенов нередко обнаруживает системные параллели с фольклором жителей определенных регионов Старого Света, например, обитателей Великих Равнин, алгонкинов, сэ-лишей, эскимосов и даже индейцев востока Южной Америки [Березкин, 2003, 2005, 2010а, в; Berezkin,

2002; Yamada, 2009; и др.]. И только для языковой семьи, локализованной почти у самого Берингова пролива, евразийские фольклорные аналоги отсутствуют. Мы имеем в виду не совпадение отдельных мотивов (они есть между почти любыми парами фольклорных традиций) и не сходство групп мотивов в тех случаях, когда соответствующие тексты не специфичны для на-дене, а характерны для других языковых семей, в частности эскимоско-алеутской. Речь идет о комплексе элементов, специфичном именно для на-дене и определенного региона в пределах Старого Света.

Систематический анализ данных по фольклору Евразии позволил, наконец, обнаружить такие связи. Прослежено распространение шести мотивов, получивших в нашем электронном каталоге (http://www. номера H23 («жирные рога»), B50 («ложь кровососа»), I6 («птицы, несущие бурю»), K27yy («за птицей на дерево»), K27p1 («антагонист в облике зверя») и L99 («принеси шампур!»). Все они связывают на-дене с территориями от Алтая до Прибайкалья. В Евразии у некоторых мотивов есть далекий западный «шлейф» (вплоть до Атлантики), который нас сейчас не интересует, важно, что эти мотивы представлены на юге Сибири, причем именно южно-сибирские варианты более всего напоминают индейские.

Начнем с мотива H23: съедобный объект, содержавший жир или ко стный мозг, стал несъедобным (рис. 2). На американском Юго-Западе мотив отмечен у навахо [Haile, 1984, p. 78–81; Matthews, 1994, p. 96–97; O’Bryan, 1956, p. 40–44], западных апа-чей [Goddard, 1919, p. 138; Goodwin, 1994, p. 173, 175–176], а также у хопи [Wallis, 1936, p. 43], которые атапаскам не родственны, но на протяжении 500 лет находятся с ними в контакте. Во всех случаях говорится о том, как охотник на горных баранов решил оставить себе рога, содержавшие костный мозг. Койот, чьи надежды получить лакомство не оправдались, сделал рога костяными. В Субарктике параллель этому мотиву есть в мифе каска Юкона, в фольклоре которых вообще полнее всего представлены мотивы, связывающие северных атапасков с южными. В варианте каска две сестры становятся женами сверхъестественного охотника, главная пища которого – состоящие из жира рога диких баранов. Теща жадно ест этот жир и умирает [Teit, 1917, p. 466–467]. Согласно мифу атапасков коюкон на северо-западе Аляски, из жира состояли не бараньи рога, а древесные грибы на березе. Ворон решил, что люди, имея столь богатый источник пищи, перестанут работать, и сделал березовый гриб несъедобным [Nelson, 1983, p. 56]. В кетском варианте вме сто ворона действует персонаж по имени Kalmisim. Чтобы жизнь людей не стала чересчур беззаботной, он сделал напоминав-

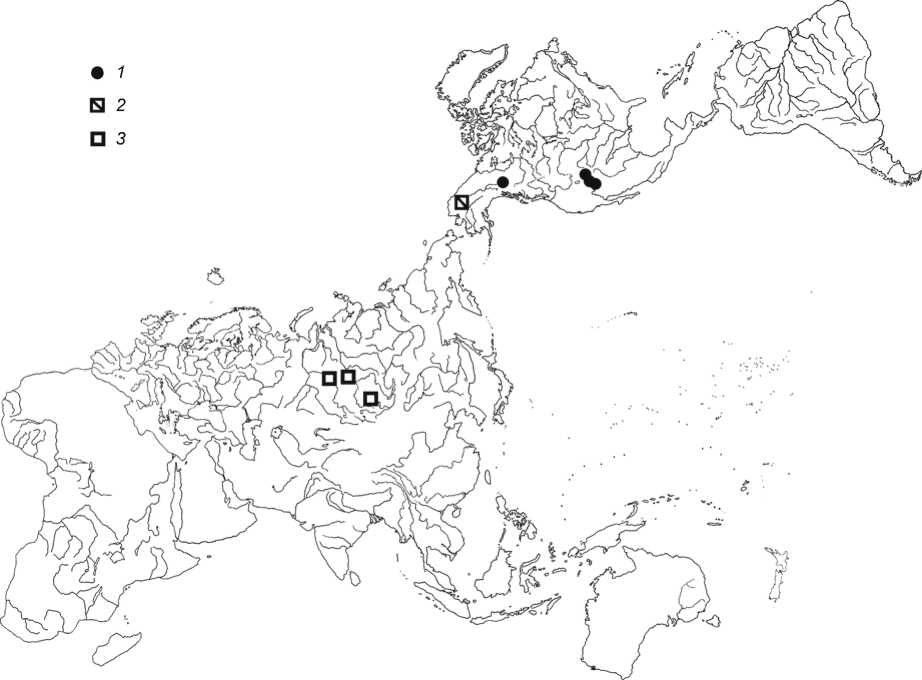

Рис. 2. Ареалы мотива «жирные рога» (H23).

1 – рога горных баранов были наполнены костным мозгом, вкусны и питательны; 2 – древесные грибы состояли из жира; 3 – сердцевина стволов деревьев была как жир или костный мозг.

шую ко стный мозг сердцевину древесных стволов жесткой и несъедобной [Donner, 1933, p. 92]. Тот же мотив есть у хантов: некий персонаж хотел внести в деревья съедобную сердцевину и сделать древесные грибы пригодными в пищу [Карьялайнен, 1995, с. 279]. В саянском варианте, записанном у тофала-ров [Рассадин, 1996, с. 18], женщина, запачкавшая одежду при извлечении жира из стволов, стала сердиться. За это бурхан сделал деревья несъедобными, поместив весь жир в кедровые шишки.

Сходство сибирских вариантов с вариантом ко-юкон столь же несомненно, как и сходство вариантов южных атапасков и записанных у каска. В мифах достаточно близко родственных по языку каска и коюкон меньше общих деталей, но основной мотив одинаков – ныне жесткий и несъедобный объект был жирным и вкусным. Следует подчеркнуть, что речь не идет о любых представлениях об утраченном изобилии – они встречаются по всему миру. В определенных регионах эти представления отражены, однако, в конкретных сюжетах, которые регионально всегда специфичны [Березкин, 2013, с. 120–126]. Вариант со съедобными рогами, грибами и древеси- ной характерен только для на-дене, тофаларов, ке-тов и хантов. Поскольку данных мотивов у манси и других финно-угров нет, можно предположить, что они попали в северные районы Сибири из Саяно-Алтайского региона.

Тексты с мотивом B50 повествуют о том, как опасный персонаж хочет узнать у насекомого-кровососа, где оно напилось крови или чьи кровь или плоть вкуснее. Насекомое намеренно лжет либо другой персонаж не дает ему сказать правду (вырывает язык). Поэтому опасный персонаж выбирает объектом своей агрессии не людей, а животных или растения (рис. 3).

В Америке мотив «ложь кровососа» зафиксирован не только у на-дене, однако версии на-дене (танайна, талтан и эяк) наиболее разнообразны. В мифе аляскинских танайна герой попадает к людям, которые варят кровь, и говорит дятлу, что это пихтовый сок. Если бы герой сказал правду, дятлы долбили бы не деревья, а людей [Tenenbaum, 1984, p. 73–75]. В варианте тал-тан комар лжет древоточцу, будто напился крови деревьев, по этой причине древоточцы питаются древесиной, а не человеческой плотью [Teit, 1919, p. 243].

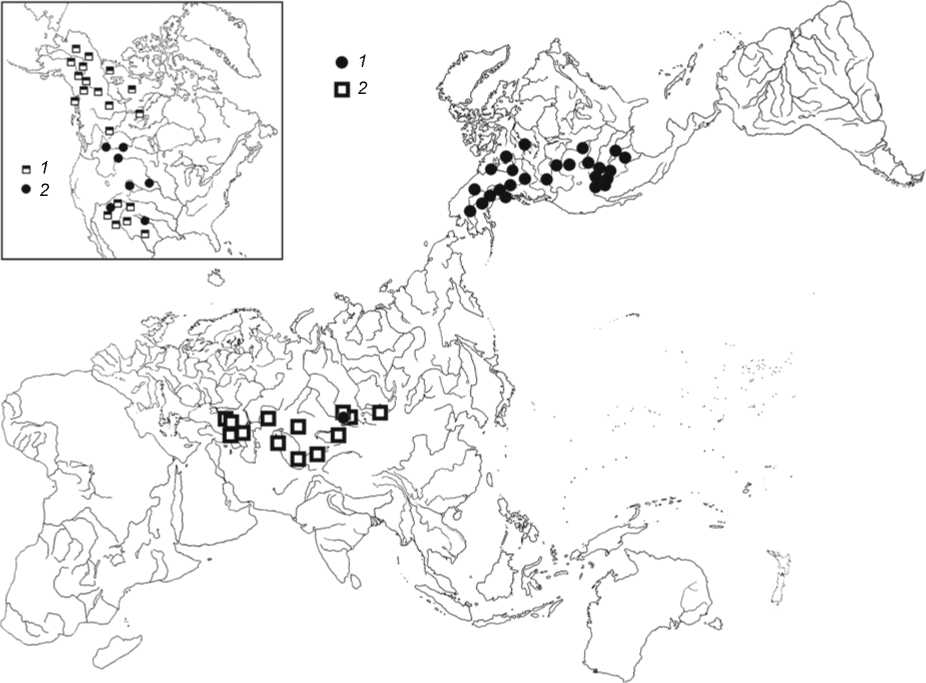

Рис. 3. Ареалы мотива «ложь кровососа» (B50).

1 – гром спрашивает комара, тот намеренно лжет либо не может ответить (у матако комар лжет грому, но не для того, чтобы отвести от людей угрозу); 2 – другие протагонисты, персонаж намеренно лжет, чтобы отвести от людей угрозу; 3 – комара расспрашивает царь птиц, тот не может ответить; 4 – комара расспрашивает змей, черт или иной персонаж, тот не может ответить или лжет не для того, чтобы отвести от людей угрозу (у кри – европейское заимствование).

В варианте эяк комары сказали водяному жуку, что насытились не человеческой кровью, а черной землей, поэтому жуки, которые крупнее комаров, для людей безвредны [Johnson, 1988, p. 70].

Все остальные американские версии стандартны и, вероятно, во сходят к единственному прототипу, вследствие чего их обилие не свидетельствует против первоначальной связи мотива с на-дене. Во всех случаях гром спрашивает комара, где тот напился крови. Комар указывает на деревья, а не на людей, поэтому люди во время грозы гибнут редко. Подобные тексты записаны у сэлишей севера Колумбийского плато (томпсон, лиллуэт и шусвап) [Teit, 1898, p. 56; 1909, p. 709; 1912, p. 311–312], у живущих южнее калапуя, чей язык предположительно относится к макросемье пенути [Jacobs, 1945, p. 132], а также у некоторых пенути и хока на севере Калифорнии, включая шаста, винту и майду [Curtis, 1976, vol. 13, p. 206; 1976, vol. 14, p. 176; Dixon, 1912, p. 151–173; DuBois, Demetracopoulou, 1931, p. 393; Shipley, 1991, p. 161–167]. Аналогичные алгонкинские варианты

(северные оджибва, чиппева, наскапи, микмак, кри Северной Манитобы [Barnouw, 1977, p. 158; Clay, 1978, p. 81–84; Millman, 1993, p. 100; Parsons, 1925, p. 84–85; Ray, Stevens, 1971, p. 92; Whitehead, 1988, p. 158–159]) почти наверняка восходят к версии, появившейся благодаря миграции протоалгонкинов с Колумбийского плато на восток Северной Америки [Березкин 2010а, с. 34–36]. При этом у кри на местный вариант наложился европейский, принесенный на территорию Канады французскими или другими переселенцами. В Южной Америке миф о громе и комаре есть у венесуэльских яруро [Wilbert, Simoneau, 1990, p. 82], перуанских харакмбет [Calífano, 1995, p. 186] и в неполном виде у аргентинских матако [Metraux, 1935, p. 141].

Наиболее близкая американским версиям евразийская параллель зафиксирована у бурят [Тугу-тов И.Е., Тугутов А.И., 1992, с. 80]. Громовержец посылает осу узнать, в кого бить молнией, и та летит сообщить, что бить следует в человека. Ласточка отрывает осе язык и объясняет громовержцу, что самое вкусное – это сок лиственниц, в них и надо метать молнии. В других версиях, записанных среди монголоязычных народов (кроме калмыков), речь идет не о громовержце, а о царе птиц [Беннингсен, 1912, с. 21; Попов, Басангов, 1936, с. 31–32; Потанин, 1881, с. 159; Тугутов И.Е., Тугутов А.И., 1992, с. 78–79; Stuart, Xuewei, Shelear, 1994, p. 83; Taube, 2004, S. 21–22]. Его имя обычно восходит к индийской Га-руде, но нельзя исключать, что в данном контексте этот образ имеет отношение к громовой птице североамериканских индейцев. В остальных версиях, известных вплоть до Франции и Передней Азии, антагонистом является змей, черт и т.п., а мнимый «деликатес» либо вообще не назван, либо это змеи, лягушки, мыши. Западно-евразийские версии часто связаны с историей Ноева ковчега и, скорее всего, распространились недавно. Эвенская версия, территориально ближайшая к Аляске, имеет южное происхождение – в ней действуют те же змея, комар и ласточка, что в казахских или дунганской версиях [Роббек, 2005, с. 190].

Мотивы I6 и K27yy касаются темы трудных задач, которые злой тесть предлагает герою, и нередко соединены в одном тексте. В повествованиях с мотивом I6 герой встречает могучих птиц, которые мыслятся воплощением погодных явлений и несут с собой снег, ветер, град и т.п. (рис. 4). В американских вариантах самец и самка противопоставлены друг другу как несущие разные виды осадков (ливень и мелкий дождик, дождь и град и т.п.). В Старом Свете то же противопоставление есть у челканцев Алтая [Кандаракова, 1988, с. 44–72]. В остальных евразийских вариантах, записанных от Маньчжурии до Северного Кавказа, речь идет о единственной птице-самке. В Америке мотив в основном зафиксирован у на-дене, в т.ч. у тлинкитов [Swanton, 1909, p. 97], северных атапасков (коюкон, танана, кучин, верхние танана, тагиш, южные тутчони, каска, бивер, хэа, слеви, чипевайян, йеллоунайф [Chapman, 1914, p. 101–102; Goddard, 1912, p. 46–49; 1916, p. 232–237; Jetté, 1909, p. 498; Lowie, 1912, p. 189–193; McClelland, 2007, p. 68–71; McGary, 1984, p. 412–415; McKennan, 1959, p. 179–180; 1965, p. 101–103; Moore, Wheelock, 1990, p. 43–48; Norman, 1990, p. 111–113; Peter, Pope, 1976, p. 5–9; Petitot, 1886, p. 141–144, 321–327, 352–361; Schmitter, 1910, p. 21–23; Teit,

Рис. 4. Ареалы мотива «птицы, несущие бурю» (I6).

1 – самец и самка приносят разные виды осадков (ливень и слабый дождь, дождь и град, и т.п.); 2 – упоминается только самка, несущая дождь, град и т.п. На врезке: 1 – на-дене (атапаски и тлинкиты); 2 – прочие группы.

Рис. 5. Ареалы мотива «за птицей на дерево» (K27yy).

1917, p. 435–441; Workman, 2000, p. 91–100; Wright, 1908]) и южных атапасков (липан, чирикауа, хика-рилья, западные апачи, мескалеро, навахо [Goddard, 1918, p. 7–19; 1919, p. 132–135; Goodwin, 1994, p. 12– 16; Hoijer, 1938, p. 5–13, 183–188; Matthews, 1994, p. 116–121; Mooney, 1898, p. 200–209; O’Bryan, 1956, p. 87–92; Opler, 1938, p. 57–77; 1940, p. 19–21; 1942, p. 3–13; Russel, 1898, p. 255–258]). Остальные группы индейцев, знакомые с данным мотивом, включая кутенэ, гровантр, кроу, омаха и понка, арапахо, вичи-та и хопи, скорее всего, контактировали с атапасками после начала их продвижения с территории Канады на юг [Cooper, 1975, p. 482–487; Dorsey G.А., 1904, p. 122–123; Dorsey J.О., 1890, p. 30; Dorsey G.А., Kroeber, 1903, p. 346, 353, 364–368, 381–384; Kroeber, 1907, p. 82–90; Linderman, 1997, p. 90–107; Lowie, 1918, p. 144–148; Stephens, 1929, p. 17–18].

В повествованиях с мотивом K27yy герой, по приказу тестя либо по собственной инициативе, должен достать перо, птенца, кору, плод и т.п. и для этого отправиться к дереву или скале, где его поджидает опасность (рис. 5). В Старом Свете этот мотив представлен лишь на юге Сибири у челканцев, алтайцев и бурят [Дугаров, 1990, с. 223–244; Кандаракова,

1988, с. 44–72; Садалова, 2002, с. 173–201]. В Новом Свете он характерен прежде всего для северных атапасков – верхних танана, кучин, тагиш, внутренних тлинкитов, каска, бивер и слеви [Goddard, 1916, p. 232–237; McClelland, 2007, p. 653–661; McKennan, 1959, p. 179–182; 1965, p. 100–103; Mishler, 2004, p. 147–151; Moore, Wheelock, 1990, p. 43–48; Norman, 1990, p. 109–113; Petitot, 1886, p. 321–327; Schmitter, 1910, p. 21–23; Teit, 1917, p. 435–441]). На американском континенте мотив встречается и за пределами Субарктики, но единственная языковая семья, с которой он связан систематически, это на-дене. Наличие южно-американских версий – довод в пользу того, что мотив проник в Новый Свет в то время, когда миграции из Северной Америки в Южную еще не закончились.

Следующий мотив рассматриваемой группы – «антагонист в облике зверя» (рис. 6). Персонаж, дающий герою трудные поручения, велит убить или укротить опасное животное либо не убивать определенное животное во время охоты. Герой вовремя узнает, что это животное – сам антагонист либо его дочь или жена. В Новом Свете мотив известен почти исключительно северным атапаскам (медведица –

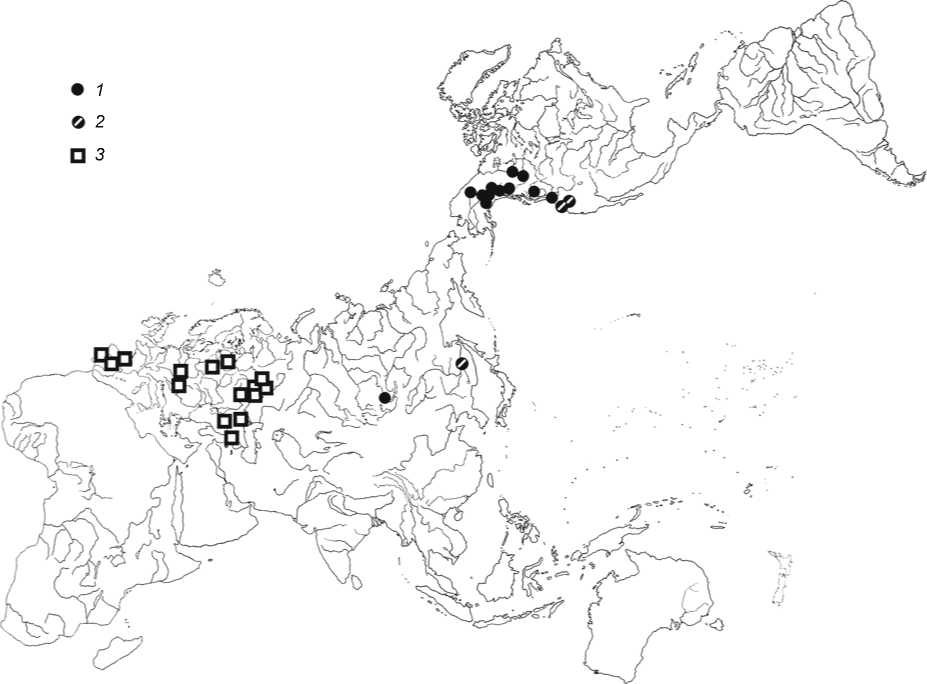

Рис. 6. Ареалы мотива «антагонист в облике зверя» (K27p1).

Антагонист превращается: 1 – в медведя; 2 – в дикое копытное животное; 3 – в жеребца.

дочь противника). Такие тексты записаны у кучин, атна, хан, верхних танана, тагиш, южных тутчо-ни, талтан, бивер, слеви и чилкотин [Farrand, 1900, p. 24–26; Goddard, 1916, p. 232–237; McClelland, 2007, p. 72–77, 369–372; McKennan, 1959, p. 179–182; 1965, p. 100–103; Mishler, 2004, p. 147–151; Petitot, 1886, p. 321–327; Schmitter, 1910, p. 21–23; Tansy, [s.a.], p. 8–14; Teit, 1921, p. 235–236]. Несколько записей сделано в пределах Колумбийского плато и прилегающей части тихоокеанского побережья у сэлишей (оканагон, коулиц [Adamson, 1934, p. 209–211, 214–215, 225–216; Hill-Tout, 1911, p. 150–152]) и пенути (кус, модок [Curtin, 1912, p. 359–365; Jacobs, 1940, p. 214–221]). В последнем случае антагонист или его сын превращаются не в медведя, а в лося или оленя. В Евразии близкие параллели зафиксированы у бурят (противник, ставший медведем [Баранникова и др., 1993, с. 117–141]), менее близкие – у нанайцев (противник, ставший трехногой косулей [Аврорин, 1986, с. 206–208]). В европейских версиях речь идет не об охоте на диких зверей, а об укрощении жеребца, облик которого принимает антагонист.

Мотив «принеси шампур!» (L99) не имеет столь же четкой привязки к на-дене, как предыдущие, но тоже связывает внутренние районы Аляски с Южной Сибирью (рис. 7). Среди северных атапасков мотив зафиксирован у коюкон и кучин [Camsell, 1915, p. 256–257; Wright, 1908]. Его отсутствие у апачей и навахо, продвижение которых на юг началось не с запада Аляски, а с Юкона, не удивительно. Мотив популярен у алгонкинов (оджибва, степные оджибва и кри, кри Северной Манитобы, малесит, сарси [Ahenakew, 1929, p. 352–353; Brightman, 1989, p. 30–31, 40–45; Clay, 1978, p. 64–67; Dzana-gu, 1921, p. 12; Josselin de Jong, 1913, S. 16–18; Linderman, 1920, p. 59–68; Mechling, 1914, p. 59–62; Skinner, 1916, p. 350; 1919, p. 290]) и известен также сиуязычным ассинибойн [Lowie, 1909, p. 128–129], чей фольклор алгонкинскому вообще близок. Многочисленные эксклюзивные фольклорные параллели между алгонкинами и народами Западной Аляски и Чукотки [Березкин, 2010а, с. 54–64] отражают ход миграции предков носителей этих языков из Берингоморья вглубь Северной Америки. В данном случае атапаскские и алгонкинские варианты также очень похожи.

Рис. 7. Ареалы мотива «принеси шампур!» (L99).

1 – герою помогает ласка, горностай или куница-рыболов; 2 – герой – журавль, который то выпрямляет шею, то сгибает ее, мешая людоедке выбрать подходящий шампур; 3 – прочие варианты.

Если все американские версии восходят к общему прототипу, то он должен был быть принесен в Новый Свет до того, как предки алгонкинов ушли с Аляски, поскольку версии сэлишей и чинук [Adamson, 1934, p. 143–144; Boas, 1894, p. 110–111], равно как алтайская, бурятская и саамская [Дугаров, 1990, с. 282–291; Кандаракова, 1988, с. 125–127; Læstadius, 2002, p. 241–242], содержат другие подробности и должны были разойтись с алгонкинскими и атапаскскими раньше, чем те отделились друг от друга.

Обсуждение и выводы

Археологи появление на-дене в Америке чаще всего связывают с индустрией денали, которая характеризуется микролитической техникой, основанной на клиновидных ядрищах, и восходит к дюктайской культуре Северо-Восточной Азии [Васильев, 2004, с. 112; Foster, 1996, p. 77; Potter, 2010, p. 155–156]. Калиброванные даты позволяют относить начало денали ко второй половине XIII тыс. до н.э. [Васильев, 2004, с. 112; Holmes, 2011], а поздний этап этой тра- диции связывать с голоценом. В конце V тыс. до н.э. на Аляске появляется арктическая традиция малых орудий (AST), также имеющая, по общему мнению, сибирские корни. Ее создатели принесли в Америку лук и стрелы. В начале III тыс. до н.э. AST достигает Гренландии [Anderson, 2011, p. 6]. Других свидетельств контактов между Сибирью и Аляской в конце плейстоцена – среднем голоцене не обнаружено. Обычно AST связывают с появлением в Америке культур палеоэскимосского типа (индепенденс-1 и саккак в Гренландии), и уже поэтому ассоциация с на-дене более ранних комплексов Аляски выглядит правдоподобнее, чем их ассоциация с AST. Гипотеза раннего проникновения на-дене в Новый Свет подтверждается, кстати, и наличием мотивов «ложь кровососа» и «за птицей на дерево» в Южной Америке. Если бы на-дене были связаны с AST и проникли на Аляску 6 тыс. л.н., как это допускает Д. Дюмонд [Dumond, 2010], южно-американские параллели для соответствующих аляскинских повествований выглядели бы загадочно. В пользу ассоциации на-дене с денали свидетельствует и ареальная корреляция денали с языками на-дене: соответствующая тради- ция не распространилась в Америке далее Западной Субарктики. Никакие другие археологические материалы подобной корреляции не дают.

Дюктайская традиция не достигла Саяно-Алтайского региона, в фольклоре на-дене нет значимых параллелей с фольклором обитателей Якутии, Забайкалья, Колымы, Чукотки и Камчатки (Ушки VI), где выявлены дюктайские и близкие к ним памятники. Этот факт не противоречит приведенным данным. Если носители дюктайской культуры ушли в Америку, то подобных параллелей и не должно быть. В голоцене на северо-востоке Сибири сменило сь несколько культурных традиций, связанных с приходом нового населения – от создателей сумнагинской культуры до тунгусов и якутов. С учетом низкой демографической плотности на Азиатском Северо-Востоке надеяться на сохранение зде сь элементов культуры тех охотников-собирателей, которые осваивали регион по сле ледникового максимума, не приходится. Однако отдельные параллели фольклору на-дене вполне ожидаемы за южной границей ареала дюктайской культуры, где плотность населения всегда была выше и соответствующие традиции могли сохраниться у тех групп, которые контактировали с дюктайцами.

Вопрос о том, на каком языке говорили эти люди, не находится в компетенции археологов и фольклористов. Стоит лишь отметить, что если 15 тыс. л.н. обитатели Саяно-Алтая говорили на «дене-кавказких» языках (что исторически допустимо), то это не могли быть собственно енисейские языки уже потому, что те вряд ли столь рано оформились в особую ветвь. Наши материалы не свидетельствуют и о специфических связях на-дене с сино-тибетцами: соответствующих мотивов в фольклоре сино-тибетских народов пока не обнаружено.

Фольклор на-дене очень своеобразен. Он находит параллели в фольклоре обитателей Южной Сибири и в определенной степени близок к фольклору эскимосов, а кроме того, включает группу мотивов, связанных с объяснением смертной природы людей. Данные мотивы находят соответствия в Южной Америке, Меланезии, Австралии и в Африке южнее Сахары, где они могли появиться десятки тысяч лет назад [Березкин, 2010б; 2013, с. 31–57; Березкин, Боринская, 2014]. Элементы, унаследованные от живших в Азии языковых предков, в культуре исторических на-дене явно соединены с другими, принесенными в Новый Свет в разное время. Поскольку пути всех мигрантов проходили через Аляску, местная фольклорная традиция не может не содержать разновременных наслоений. Но в фольклоре и мифологии атапасков есть и такие мотивы, которые больше вообще нигде не встречаются, и это довод в пользу длительной изоляции.

Наши данные свидетельствуют о том, что какие-то группы людей, чье культурное наследие сохранилось у на-дене, контактировали с населением Южной Сибири. Область от Алтая до Прибайкалья, где сосредоточено большинство параллелей фольклору на-дене, не содержит систематических параллелей ни с одним другим ареальным комплексом мотивов, характерным для Нового Света. Такие параллели сконцентрированы либо в более северных областях Западной и Восточной Сибири, либо в более южных степных районах. Другие же, помимо рассмотренного, комплексы мотивов, содержащиеся в фольклоре тлинкитов, эяк и атапасков, систематических параллелей с фольклором отдельных регионов Евразии не несут.

Список литературы Сибирский фольклор и происхождение на-дене

- Аврорин В. А. Материалы по нанайскому языку и фольклору. -Л.: Наука, 1986. -256 с.

- Баранникова Е.В., Бардаханова С.С., Гунгарова.

- Бурятские волшебные сказки. -Новосибирск: Наука, 1993. -341 с.

- Беннингсен А.П. Легенды и сказки Центральной Азии. -СПб.: , 1912. -168 с.

- Березкин Ю.Е. Южносибирско-североамериканские связи в области мифологии//Археология, этнография и антропология Евразии. -2003. -№ 2. -С. 94-105.