Сибирское I - памятник позднеирменской культуры в степном Прииртышье

Автор: Труфанов А.Я., Мыльникова Л.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты анализа материалов поселения Сибирское I, расположенного в степном Прииртышье. Приводится информация об истории исследования памятника. Представлена подробная характеристика керамического материала, включающего скопления фрагментов и фрагменты 44 сосудов. Определяются рецепты формовочных масс, сырье и добавки в тесто. Отмечено, что гончары использовали качественное для лесостепи Западной Сибири сырье монтмориллонит-гидрослюдистого состава. Минеральная добавка в виде шамота, песка и органика позволяли вести обжиг изделий без трещин и явного брака. Описаны способы формовки посуды. На основе соотношения пропорций выделены группы форм сосудов; рассматривается их орнаментация. В орнаменте сочетаются мотивы, присущие позднеирменской культуре, и элементы, специфичные для ирменской и красноозерской культур. Указываются аналогии в посуде памятников Сибирское I, Омь-1, Чича-1. Отмечено использование в быту привозной посуды. По результатам анализа планиграфии объектов и характеру распределения керамического комплекса памятник атрибутируется как культовое место. Керамическая коллекция и культовое место в целом отнесены к позднеирменской культуре переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку. Сибирское I - самый западный памятник этой культуры и первый из круга этих памятников, открытых на Иртыше. Дата определена по аналогии с изученными и датированными комплексами: IX-VIII (VII) вв. до н.э.

Культовое место, переходное время от эпохи бронзы к раннему железному веку, керамика, степное прииртышье

Короткий адрес: https://sciup.org/145145955

IDR: 145145955 | УДК: 903.43 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.3.055-067

Текст научной статьи Сибирское I - памятник позднеирменской культуры в степном Прииртышье

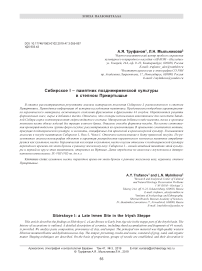

Памятник Сибирское I открыт в Нововаршавском р-не

Омской обл. в 1,4 км к ССЗ от пос. Сибирское (в 5,5 км к ЮВ от д. Богдановка) (рис. 1, 1). Эта территория относится к подзоне северной степи. Основная водная артерия региона – р. Иртыш. Коренная терраса левого берега Иртыша отстоит от современного рус-

Рис. 1. Карта расположения памятника Сибирское I ( 1 ), карта-схема местности ( 2 ), план памятника ( 3 ), вид на памятник с З ( 4 ).

ла на 2–6 км, образуя заболоченную пойму, которая изобилует протоками, старицами и заторфовываю-щимися озерами старичного происхождения. Грунты в основном глинистые и суглинистые [Большаник, Игенбаева, 2006].

Памятник был обнаружен в 1975 г. В.Т. Петриным и получил название «Поселение Сибирское I» [Петрин, 1975], в 1983 г. обследован С.В. Сотниковой. Ими созданы глазомерные планы, выполнена фотофиксация и собран подъемный материал. В.Т. Петрин заложил шурф. Среди сборов С.В. Сотниковой выделяется бронзовый нож [Сотникова, 1983]. Памятник датирован эпохой развитой – поздней бронзы. В соответствии с программой паспортизации памятников археологии Омской обл. в 1991 г. на поселении Сибирское I А.Я. Труфановым проведена ревизия [1991]. Он составил инструментальный план (рис. 1, 2, 3 ) и произвел аварийно-спасательные раскопки могильника Сибирское VI, обнаруженного к югу от поселения. В мог. № 1 Сибирское VI выявлены скелеты трех человек, захороненных в андроновское время (конец III – начало II тыс. до н.э.). В нее не ранее VIII–VII вв. до н.э. была впущена мог. № 2. В 1992 г. А.Я. Труфанов закончил исследование могильника, а в 1996 г. провел раскопки памятника Сибирское I [Труфанов, 1992, 1996].

Поселение расположено на краю первой надпойменной террасы левого берега Иртыша. Терраса в этом месте, меняя северо-восточное направление на запад-северо-западное, образует остроугольный мыс. Ее высота 12 м. Склоны террасы хорошо задернованы, поросли кустарником и одиночными березами. Вдоль края террасы проходит полевая дорога, а у ее подножия сливаются три старицы – протоки Глубокая, Чёрная и Ахмин (рис. 1, 3, 4 ). Основная часть мыса до недавнего времени распахивалась, остальная (слабо задернованная) подвергается значительной ветровой эрозии, характерной для степных районов Западной Сибири.

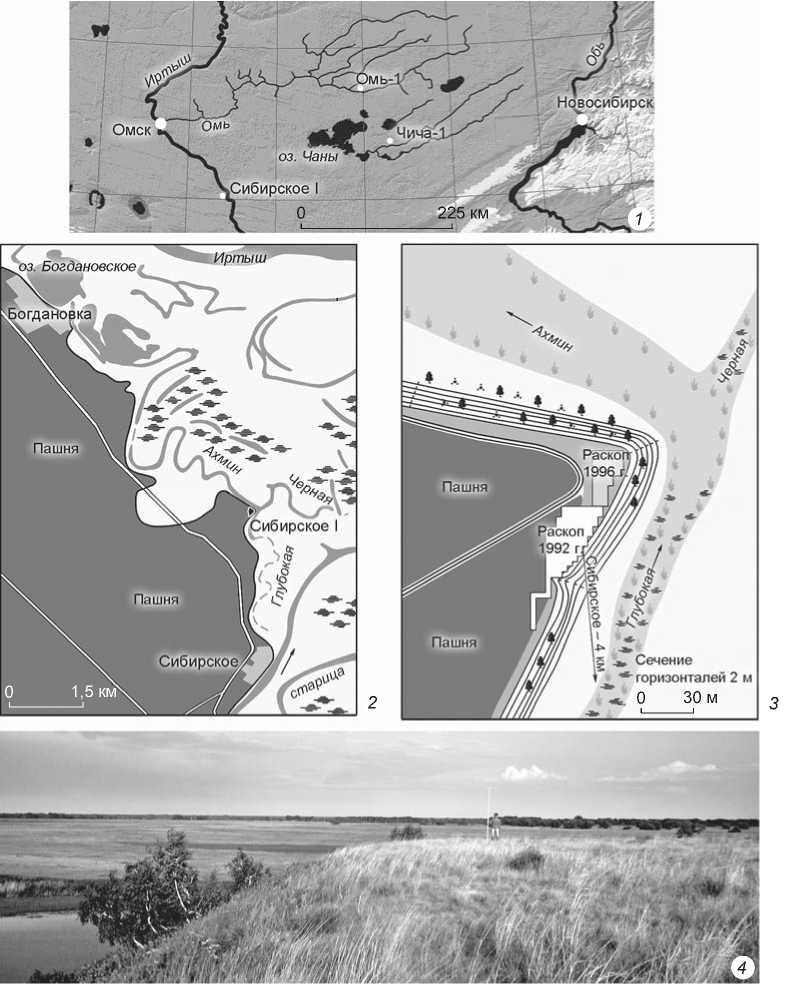

В ходе работ 1992 и 1996 гг. были вскрыты отложения на площади 1 510 м2. Выяснилось, что на территории мыса и к Ю от него расположен достаточно сложный комплекс разновременных памятников: поселение Сибирское I (рис. 2, 1 ), культурная принадлежность которого до начала работ 1996 г. оставалась не ясной; могильник Сибирское VI, предварительно датированный развитым бронзовым – ранним железным веком; погребальный комплекс «курган»* 1 начала раннего железного века; три расположенные в ряд ямы, содержавшие фрагменты керамики алакульской культуры.

Рис. 2. Северная часть раскопа памятника Сибирское I. 1 – план раскопа : a – серо-коричневый суглинок; б – темно-серый суглинок; в – серо-желтый суглинок; г – прокал; д – уголь; е – столбовые ямки; ж – столбовые ямки, не углубленные в материк; з – фрагменты керамики; и – скопления керамики; к – глиняная скульптурка; 2 – разрез рва по восточной стенке (по линии С – Ю); 3 – разрез постройки № 1 по линии З – В.

Объекты поселения

Поселение Сибирское I раскопано на площади ок. 340 м2. Данные планиграфии позволяют предполагать, что изучена бόльшая часть памятника (см. рис. 1, 2). В результате исследования были выявлены о статки углубленной постройки № 1, 9 относительно крупных ям разных размеров и конфигура- ции и 24 столбовые ямки, не имеющие отношения к конструкции постройки № 1.

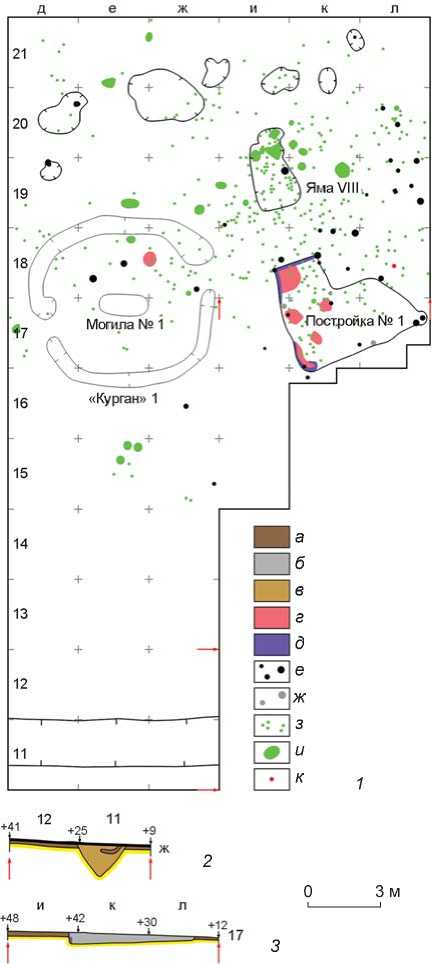

Постройка № 1 (см. рис. 2, 3). Располагалась в северо-восточном углу раскопа. Котлован имел трапециевидную форму; его максимальные размеры 2,85 × 5,80 м, площадь 17,5 м2. В качестве выхода интерпретирован выступ в северо-западной части, являвшийся продолжением западной стенки раскопа. Ширина выхода 1,9–2,4 м, длина ок. 1,7 м. Максимальные размеры жилища с учетом предполагаемого выхода 4,7 × 5,8 м. Глубина котлована колебалась от 0,05 до 0,40 м, ее максимальные значения установлены у западной стенки жилища, минимальные – у восточной. Основное заполнение котлована – темно-серый гумус. Вдоль северо-западного и юго-западного углов фиксировались черные углистые полосы шириной от 0,1 до 0,2 м (см. рис. 2, 2 ). В западной половине котлована прослеживались пятна прокаленной почвы оранжевого цвета толщиной до 0,30–0,35 м. Повсеместно встречались крупные примазки угля. Характер слоя в котловане позволяет предполагать, что постройка прекратила функционировать в результате пожара.

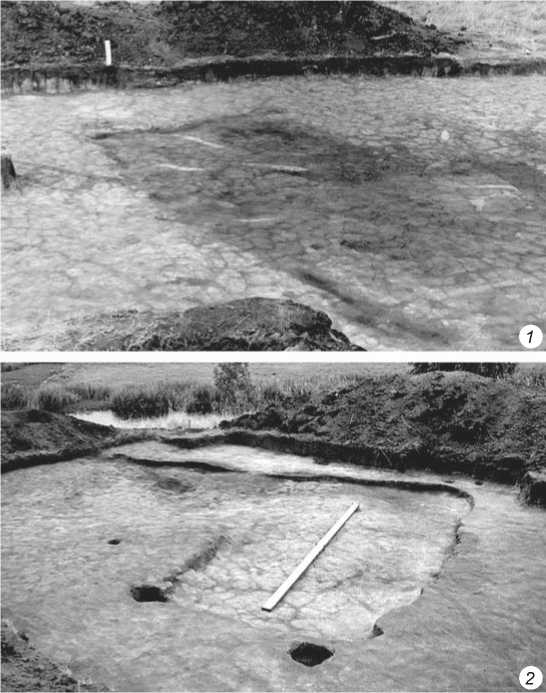

Рис. 3. Постройка № 1.

1 – до выборки заполнения, вид с ЮЗ; 2 – котлован постройки № 1 после выборки заполнения, вид с СЗ.

При выборке заполнения котлована найдены 43 фрагмента керамики, 11 костей животных, 3 камня. Находки концентрировались в западной части, в т.ч. на выходе.

Ямы на территории постройки № 1. После выборки заполнения и зачистки материка (см. рис. 2, 1 ) на площади по стройки и в непосредственной близости от нее были изучены 15 столбовых ям диаметром от 0,10 до 0,28 м. Их глубина колебалась от 0,03 до 0,33 м, в среднем составляла 0,17 м. Ямы находились по углам и вдоль стенок котлована, причем в углу, как правило, – пара ямок. Последняя особенность позволяет предполагать каркасно-столбовую конструкцию стен постройки.

Восемь ям, образуя извилистую цепочку, располагались в северной части раскопа. Лишь одна, практически не углубленная в материк, находилась к Ю от «кургана» 1, маркируя южную границу поселения. В центре памятника обнаружена яма VIII, ориентированная по линии ЮЮВ – ССЗ, размерами 1,9 × 3,5 м, глубиной до 0,12 м. Три ямы в северной части имели подовальную форму, остальные были неправильных очертаний. Минимальные размеры ям составляли 0,65 × × 0,95 м, максимальные 2,3 × 3,4–3,5 м. Все ямы неглубокие, глубина лишь двух превышала 0,10 м, остальных – в среднем 0,05 м.

Ямы за пределами постройки № 1 (24 ед.). Концентрировались в восточной части раскопа близ кромки террасы. В южной части памятника отмечены лишь две одиночные ямки. Четыре столбовые (?) ямы, по-видимому, следы каких-то конструкций, находились на площади больших ям. Три ямки, зафиксированные на территории «кургана» 1, вероятнее всего, не имеют отношения к погребальному комплексу. Они содержали фрагменты керамики (в т.ч. скопления) и включены в общую планиграфию объектов и находок поселения. Несомненно, что при сооружении погребального комплекса какая-то часть объектов поздней бронзы была разрушена; об этом свидетельствуют керамические предметы в заполнении ровика кург. 1. Бóльшая часть ямок округлой в плане формы, две – овальные, одна – с четкими прямоугольными очертаниями. Глубина их колебалась от 0,08 до 0,35 м. При этом глубина ямок, находившихся внутри больших ям, была заметно меньше – менее 0,10 м, тогда как глубина остальных 20 ямок составляла в среднем более 0,17 м.

Стратиграфия раскопа: дерн как отдельный слой практически отсутствовал, что связано с постоянной ветровой эрозией. Культурный слой на памятнике представлен плотным серо-коричневым суглинком, толщина которого в среднем 0,2-0,3 м, на некоторых участках не достигала 0,15 м. Подстилающий слой - плотный желтый суглинок (см. рис. 2, 2, 3).

Керамический комплекс памятника

Планиграфия керамики определена по данным индивидуальной фиксации находок. За пределами постройки № 1 максимальная концентрация отдельных фрагментов зафиксирована в центральной и восточной частях раскопа. Она совпадает с локализацией скоплений керамики, в которых находилось большинство реконструированных в ходе камеральной обработки сосудов. Подчеркнем, что были реставрированы только стенки сосудов, нередко с днищами. Максимальная концентрация скоплений наблюдалась над ямой VIII и около нее (см. рис. 2, 1 ). Вне скоплений находились отдельные фрагменты.

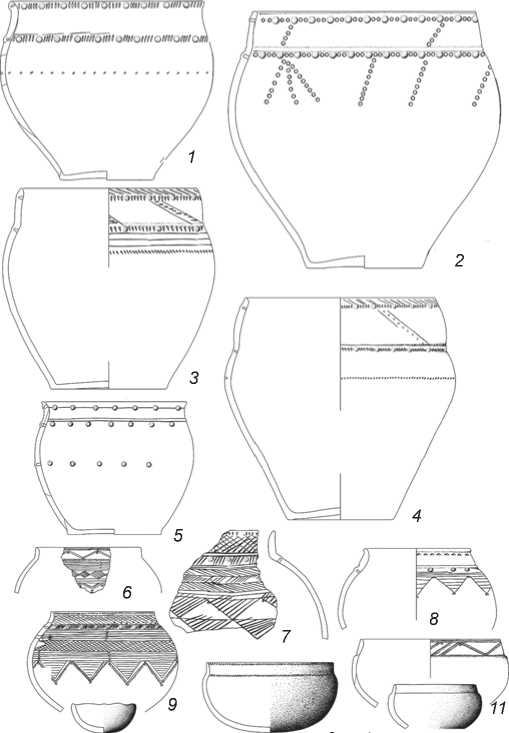

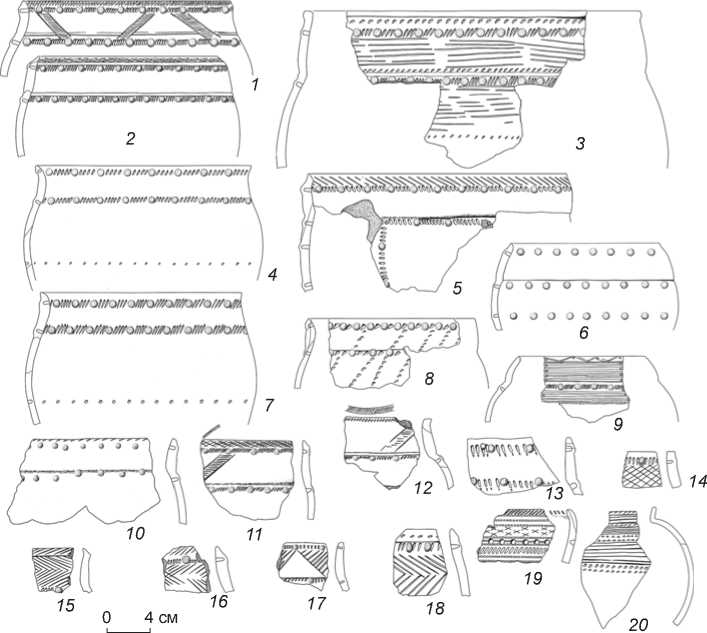

Керамический комплекс памятника Сибирское I насчитывает 44 сосуда*. Из них 7 реконструированы полностью, 18 - частично (до максимального расширения тулова); остальные были представлены венчиками (некоторые с частью плечика) (рис. 4-9). Керамика была изучена при помощи бинокулярной микроскопии [Бобринский, 1978]. Материал разделен на группы по рецептам формовочных масс. Пять образцов подвергнуты петрографическому анализу.

Основу формовочных масс керамики поселения Сибирское I составляли суглинки с 13-18%-й

12 10 0 4 cм 13

Рис. 4 . Керамика с памятника Сибирское I.

1-5 - группа I, подгруппа 1; 6-9 - группа I, подгруппа 2; 10-13 - группа II.

примесью пылеватых и мелкоалевритовых частиц преимущественно кварцевого состава. Глинистая часть состоит из смешанно-слойных образований: гидрослюда с примесью монтмориллонита или (единично) хлорита. Структура цемента алевропелитовая.

Определены следующие рецепты формовочных масс: Глина + Шамот; Глина + Шамот + Песок; Глина + Шамот + Песок + Органика (следы органики); Глина + Шамот + Органика. Шамот представлен обломками темно-бурого, бурого, рыжевато-бурого, черного цвета, широкотаблитчатой, таблитчатой, неправильной, удлиненно клиновидной формы. Размер обломков 0,2-2,2 мм; их содержание в образцах 3-18 %, в основном - 12-15 %. Почти во всех исследованных образцах отмечено наличие шамота в шамоте. Состав цемента (глинистой основы) шамота в этом случае аналогичен исходному образцу. Зафиксиро-

* Количество сосудов определено по фрагментам, включающим верхнюю часть. При подсчете фрагментов тулова и дна значение этого показателя может увеличиться, но степень его достоверности будет ниже.

ваны рецепты формовочных масс шамота в шамоте: Глина + Шамот + Песок, Глина + Песок.

Песок занимает 15-32 % площади шлифа (преобладает 15-18 %). Размеры песчинок 0,05-0,6 мм -от очень мелких до крупных, т.е. они не отсортированы, распределены по шлифу слабо гнездовидно. Песчинки полуугловатые, угловатые, полуокатанные. В их составе преобладает кварц, меньше полевых шпатов, реже фиксируются микрокварциты, обломки основной массы кислых эффузивов, глинистые, хлоритизированные; единично встречаются обломки слюды, эпидота, роговой обманки*.

Таким образом, можно предположить, что гончары использовали довольно качественное для лесостепи Западной Сибири сырье монтмориллонит-гидрослюдистого состава, для которого характерны хорошая формуемость, пластичность; его содержание в формовочных массах 60-70 %. Минеральная добав-

Рис. 5. Керамика с памятника Сибирское I.

1–8 , 10–19 – группа I, подгруппа 1; 9 , 20 – группа I, подгруппа 2.

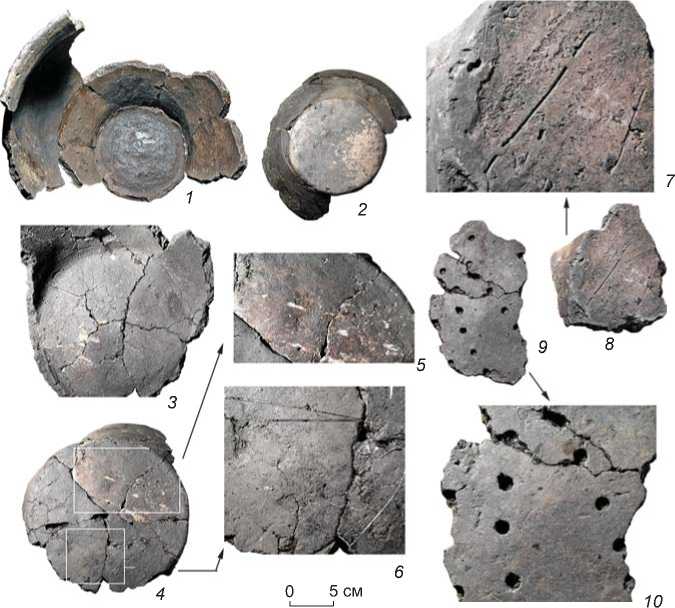

Рис. 6. Донца сосудов с памятника Сибирское I.

Рис. 7. Керамика с памятника Сибирское I.

Рис. 8. Керамика с памятника Сибирское I.

ка – 30–40 % – позволяла провести обжиг изделий из сырья, чувствительного к сушке и обжигу с проявлениями растрескивания [Гидрослюдистый минерал, с. 21], без трещин и явного брака. Качество теста улучшала также органика, зафиксированная в 72 % изученных образцов.

Исследование изломов сосудов показало, что сосуды, обломки которых использовались в качестве добавок, были изготовлены по тем же традициям составления формовочных масс, что и более поздняя посуда, для формовочных масс которой они послужили сырьем. Однако тесто части изделий содержит шамот. Он изготовлен на основе обломков предметов, для формовочной массы которых определен не характерный для данного памятника рецепт (Глина + Песок). Это позволяет предполагать использование в быту «чужой» посуды, фрагменты которой после ее поломки послужили для создания своей новой. Кроме того, отсутствие на памятнике посуды с рецептом формо- вочной массы Глина + Песок означает, что сосуды, изготовленные с добавлением шамота с таким рецептом, являются не местными (привозными).

Формовка изделий производилась на основе донного начина (см. рис. 6–8). Дно-лепешка либо навивалось из жгута, либо выдавливалось из одного комка глины. Выделены два способа соединения дна и нижней части сосуда:

-

1) лента ставилась на дно. Изнутри шов примазывался при помощи лопатки с округлой рабочей частью или пальцем мастера. Изнутри сосуда по периметру дна фиксируется канавка с округлым ложем диаметром 0,5–1,0 см или ровный плавный угол (см. рис. 6, 1, 2, 7–10 ; 7, 2, 4 );

-

2) нижняя лента приставлялась к дну-лепешке (см. рис. 6, 3 – 6 ). У рассматриваемых сосудов, в отличие от изделий других комплексов этого времени [Мыльникова, 2015а, б; Чича..., 2009; Папин, Шамшин, 2005], угол отгиба тулова от дна разный.

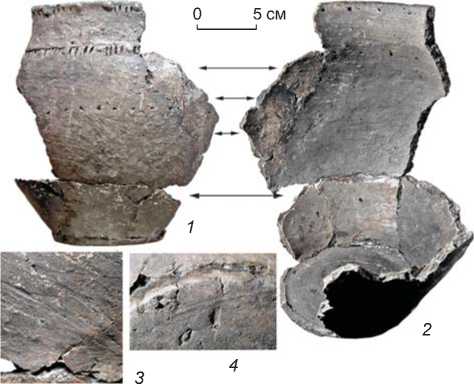

Тулово сосуда изготавливали ленточным способом. Ленты шириной 2,5–3,5 см соединялись между собой внахлест (см. рис. 7, 1, 2 ; 8, 1 ). Горловина создавалась из одной ленты и соединялась с туловом встык.

Рис. 9. Керамика с памятника Сибирское I.

Таким способом сделаны горловины всех зафиксированных форм (см. рис. 4, 5).

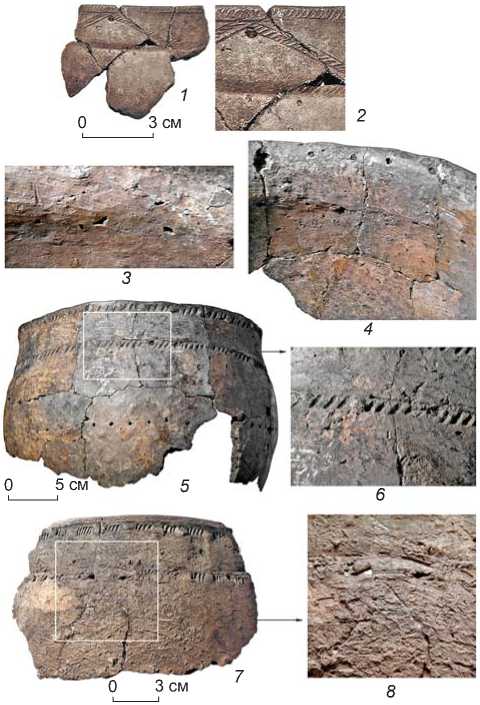

Уже в процессе формовки изделию придавалась определенная форма. Поверхность изготовленного сосуда обрабатывалась с обеих сторон. Зафиксированы несколько способов такой обработки: а) твердым орудием (щепа?, деревянный нож) - на поверхности остаются горизонтальные узкие длинные, сгруппированные канавки (см. рис. 6, 7, 8 ; 7, 8); б) руками гончара - на обеих поверхностях сосудов видны отпечатки папиллярных линий; в) твердым лощилом - имеются следы в виде длинных однонаправленных, чаще всего горизонтальных канавок шириной 0,2-0,4 см, с неглубоким ложем (см. рис. 7, 1 ). Чистовая обработка наружной поверхности сосуда производилась руками (кожей?) (см. рис. 9, 1, 2 ). Как правило, лощению подвергался срез венчика снаружи, часто - внутренняя поверхность изделий (см. рис. 8, 1, 2 ), редко - дно (см. рис. 6, 2 ). Если лощили обе поверхности изделия (см. рис. 9, 3-6 ), то использовали только один прием лощения. Наружная поверхность дна по периметру обрабатывалась с помощью круговых движений. В центре дна производились лишь двусторонние движения: вправо-влево. В 16,6 % сосудов орнамент наносился до лощения: на некоторых образцах фиксируется «сдвинутость» элементов. Некоторые изделия имеют специально «состаренную», «храповатую» (термин использовали: [Генинг, Стефанов, 1993; Членова, 1997]) поверхность, с неровностями, задирами, шероховатостями, комочками глины (см. рис. 9, 7, 8 ).

Коллекция керамики памятника немногочисленна, и в ней отсутствуют полные образцы, однако можно предполагать, что ее большую часть составляют плоскодонные сосуды, все исследованные формы - горшковидные. В коллекции представлены горловины двух размерных рангов: низкие и средние. У изделий большинства памятников переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку горловину каждого сосуда можно выделять в отдельный тип, поскольку при видимом сходстве они индивидуальны: расширяющиеся кверху (см. рис. 4, 1, 5 ; 5, 4, 7 ), прямые, выгнутые «молчановские» (см. рис. 4, 2-4 ; 5, 3, 5, 8, 9 ), сужающиеся кверху (см. рис. 4, 4 ; 5, 6, 9 ) и сложные (прямые с загнутым внутрь венчиком, наружный край которого образует площадку) (см. рис. 5, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 16). Иногда форма горловины определялась подлепом дополнительной порции глины изнутри горловины (в этом случае горловина имела утолщение в центральной части) или снаружи (горловина отделялась от тулова «уступчиком») (см. рис. 5 , 8, 10, 12 ).

Все сосуды, представленные горшковидными формами (кроме плошки (см. рис. 4, 12 ), исключенной из дальнейших расчетов), можно разделить на две группы.

Группа I (90,9 %). Сосуды крупных и средних размеров, равновеликие по пропорциям (ФА* 0,85-0,99) (подсчеты произведены по методике В.Ф. Генинга [1973]). По показателю ширины горла все они относятся к широкогорлым. Однако внутри этой размерной категории (ФВ 0,66-1,00) отчетливо выделяются две подгруппы.

Подгруппа 1 (85,0 %) (см. рис. 4, 1-5 ; 5, 1-8 , 10-19 ). Посуда с показателем ФВ в интервале 0,78-0,94. В данной коллекции это максимально широкогорлые сосуды. Показатель ФВ большинства сосудов в пределах 0,82-0,86. У пяти горшков сохранилось плоское дно. По показателю ширины днища все они определяются как широкодонные. У трех сосудов ФИ в пределах 0,45-0,52 (см. рис. 4, 1, 2, 4 ), у двух - с более широкими донцами - ФИ 0,39-0,40 (см. рис. 4, 3, 5 ). Как отмечено выше, морфология горловин разнообразна. В большинстве случаев горловина четко отделена от плечика и визуально определяется как высокая**. Вариативна и форма венчиков: приостренная, округлая, реже - прямая. Край венчика может быть выгнут наружу, скошен наружу или внутрь, иметь наплыв на внешней стороне и т.д.

По размерам посуда этой подгруппы неоднородна. По показателю диаметра по венчику изделия можно разделить на три группы: первая -14,0-16,0, вторая -17,5-21,0, третья - 25,0-33,0 см. Отметим безусловное доминирование сосудов второй размерной группы (ок. 70 %). Толщина стенок тулова слабо зависит от размера со суда и со ставляет 6-8 мм. При этом у многих сосудов толщина стенок горловины превышает толщину стенок тулова на 1-3 мм. У таких изделий на горловинах, отогнутых наружу, наблюдается утолщение в нижней части, характерное для поздне-ирменской морфологической традиции (см. рис. 4, 8 ; 5, 7, 8, 10, 12 ).

Подгруппа 2 (15,0 %) (см. рис. 4, 6-9; 5, 9, 20). Посуда с показателем ФВ 0,65-0,70. Это изделия с заметно суженной горловиной, также до статочно ва- риативной по форме, в т.ч. укороченной (?). Форма дна неизвестна, но в одном случае она определенно тяготеет к округлой (см. рис. 4, 9). Диаметр по венчику сосудов этой подгруппы составляет 11,5-12,0 см, толщина стенок тулова 5,0-6,0 мм.

У половины сосудов группы I (с сохранившейся горловиной) на внутренней стороне при переходе от шейки к плечику фиксируется ребро, наличие которого явно не зависит от степени профилировки емкости (рис. 4, 3 , 7 ; 5, 3-6, 9, 12, 13 ). В этой же выборке у 36,7 % горшков на внешней стороне на этом участке прослеживается небольшой формованный валик (см. рис. 4, 2, 5, 7, 8 ; 5, 1-5, 12 ).

Группа II (9,1 %). Сосуды с горловиной, приземистые (ФА ~ 0,52), широкогорлые, на месте перехода от основания шейки к плечику имеется уступ (см. рис. 4, 11-13 ). Общая морфология изделий этой группы предполагает наличие округлого/уплощенно-го дна. Горловина либо вертикальная, либо наклонена внутрь. Диаметр по венчику составляет 9,0-15,5 см, толщина стенок тулова 4,5-7,0 мм.

Орнамент характеризуется сочетанием специфически позднеирменских орнаментальных мотивов с ирменскими и красноозерскими. Степень орнамен-тированности посуды невысокая. У емкостей группы I, подгруппы 1 разреженный орнамент если и опускается на плечико, то в виде отдельных «строк». Орнамент на сосудах группы I, подгруппы 2 более плотный, узоры доходят до зоны максимальной ширины тулова; на одной емкости опускаются ниже (см. рис. 4, 6, 7, 9 ). У трех изделий орнаментирован срез венчика (см. рис. 5, 11, 12 ).

Орнаментальным традициям ирменской культуры соответствуют штрихованные геометрические фигуры, имеющиеся на посуде обеих групп: на 12 сосудах группы I (30,0 %) и на одном сосуде группы II. Геометрические узоры покрывают внешнюю поверхность горловины, реже - плечика. Горловина может быть украшена сеткой, зигзагом или не иметь орнамента (рис. 4, 6-9 ).

Горловины орнаментированы наклонными штрихованными лентами, идущими параллельно или/и образующими зигзаг (см. рис. 4, 3 , 4, 11 ; 5, 1, 11, 12 ), и лишь на одном сосуде встречены штрихованные треугольники, обращенные вершиной вниз (см. рис. 5, 17 ). На тулово штрихованные геометрические узоры опускаются на одном горшке группы I (в виде диагональных лент) и на четырех горшках подгруппы 2 (на трех это треугольники, обращенные вершиной вниз (см. рис. 4, 7-9 ), на одном - ромбы (см. рис. 4, 6 )).

Сетчатые узоры, характерные для ирменской посуды [Молодин, 1985; Матвеев, 1993], встречены на восьми сосудах группы I (20,0 %). Они занимают, как правило, всю поверхность горловины (см. рис. 4,

7, 9 ; 5, 14 ), реже - располагаются близ среза венчика (см. рис. 5, 2,11 ), что следует воспринимать как позд-неирменскую вариацию.

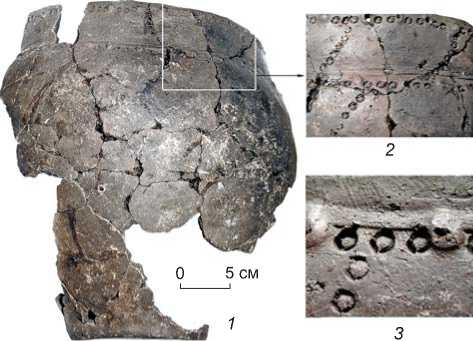

Отметим также наличие т.н. кружковых отпечатков (выполненных полой костью?) на четырех сосудах подгруппы 2 (см. рис. 4, 6, 9 , 11; 5, 9 ), где они подчеркивают углы геометрических фигур и соединяют горизонтальные линии, а также на одном сосуде подгруппы 1 (см. рис. 4, 2 ).

Орнаментальные традиции красноозерской культуры представлены в виде зон горизонтальных гладкоштампованных отпечатков (см. рис. 5, 3 , 9, 20 ) на четырех сосудах группы I (10,0 %). Такие узоры характерны для посуды позднего этапа красноозерской культуры с городища Инберень VI (Прииртышье) [Абрамова, Стефанов, 1985, рис. 7, 1, 3, 8, 13 ] и поселения Новотроицкое I (Прииртышье) [Труфанов, 1990, рис. 35-37]. В коллекции имеется и собственно красноозерский фрагмент венчика с крестовым орнаментом (см. рис. 5, 19 ).

Преобладающая часть посуды оформлена в соответствии с позднеирменской орнаментальной традицией , особенности которой были выделены М.П. Грязновым для большереченского этапа большереченской культуры [1956] и В.И. Молодиным - для памятников Барабы [1979, с. 111]: двойным рядом «жемчужин» (по горловине и краю венчика), которые разделяли от двух до восьми гладкоштампованных «насечек» (см. рис. 4, 1-4 ; 5 , 1-5, 7, 11 ). Один ряд «жемчужин» с разрядкой (на шейке) достоверно зафиксирован лишь на шести сосудах (см. рис. 4, 7-9 ; 5, 9, 12, 15 ). В отдельных случаях в качестве разделителя выступают оттиски гребенчатого штампа (см. рис. 5, 13 ), единичные лунки (см. рис. 5, 8 ), ямки или парные кружковые отпечатки штампа (см. рис. 4, 2 ). Заметим, что такая орнаментация (жемчужник с разрядкой) встречается только на посуде группы I; она представлена на 67,5 % сосудов. На пяти сосудах имеются только ряды «жемчужин» (см. рис. 4, 5 ; 5, 6, 10 ), что характерно для оформления посуды эпохи, предшествовавшей раннему периоду железного века.

Элементом позднеирменской орнаментики являются короткие (реже - длинные) отпечатки косо или прямо поставленного гладкого штампа, которые обрамляют край венчика; они прослежены на 50 % сосудов (см. рис. 4, 3,4, 6, 7,9,11 ; 5, 1,3 , 5,10,12,20 ). Возможно, к позднеирменским чертам следует отнести и немногочисленные елочные узоры (см. рис. 4, 7 ; 5, 16, 18 ).

При характеристике орнаментации необходимо обратить внимание на крайне редко е использование «гребенки»: встречена только на одном сосуде (см. рис. 5, 13 ), и на единичные случаи украшения донцев ямками (рис. 6, 9, 10 ).

Прослежено соответствие формы и орнамента изделий. Орнаменты из двух рядов «жемчужин» с раз-

Рис. 10. Фрагмент зооморфной скуль-птурки из глины ( 1 ) и бронзовый нож (по: [Сотникова, 1983]) ( 2 ).

3 cм рядкой под венчиком и над шейкой (редко – с еще одним рядом «жемчужин» по тулову) характерны для горшковидных изделий со слабо профилированными плечиками и горловиной средней высоты.

По стилю оформления коллекцию можно разделить на две группы. Одну составляют изделия с геометрическими, сетчатыми узорами, выполненными в ирменской традиции, а также с элементами традиций красноозерской культуры. Эту группу можно назвать орнаментально насыщенной. Другая группа изделий таких узоров не содержит и потому может быть названа крайне обедненной (см., напр., рис. 4, 1, 5, 10, 13 ; 5, 4, 7, 10, 13 ).

В целом, коллекция керамики в культурном отношении монолитна. Ее следует определить как поздне-ирменскую. Почти прямые аналоги отдельным сосудам изучаемой коллекции можно найти в материалах поселенческого комплекса Омь-1 [Мыльникова, Че-мякина, 2002] и позднеирменской группы городища Чича-1 [Чича..., 2001, 2004, 2009]. Как и в других коллекциях переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку [Зимина, Мыльникова, 2006; Кайдалов, 2013; Кайдалов, Сечко, 2006; Колон-цов, Софейков, 1987; Молодин, 1985; Мыльникова, 2015б; Мыльникова, Папин, Шамшин, 2003; Мыльникова, Чемякина, 2002; Папин, 2002а, б; 2003; Папин, Шамшин, 2005; Троицкая, Мжельская, 2008; Труфанов, 1990; Шерстобитова, 2008; Чича..., 2004, 2009], в коллекции керамики памятника Сибирское I проявляются инокультурные черты: например, изделия имеют следы специфической «состаренной» обработки поверхности, которая характерна для изделий берликской группы [Молодин, 2008б; Мыльникова, 2015а; Молодин, Мыльникова, Дураков и др., 2009; 2012], хотя на поселении нет сосудов берлик-ской культуры. Красноозерские черты (включая выпуклую горловину), представленные на 27,5 % сосудов группы I, органично сочетаются с позднеирмен-скими морфологической спецификой и орнаментикой.

Эта особенность – включение какого-то инокультурного элемента в свою композицию, – характерная для позднеирменской культуры, отмечена на керамике других комплексов, например, городища Чича-1, поселений Омь-1, Линево-1, Мыльниково [Мыльникова, 2015б; Мыльникова, Папин, Шамшин, 2003; Мыльникова, Чемякина, 2002; Папин, 2002а, б; 2003; Папин, Шамшин, 2005; Чича..., 2004, 2009].

Важно отметить, что в 0,9 м к СВ от постройки № 1 был обнаружен фрагмент глиняной зооморфной скульптурки* (рис. 10, 1 ), характерной для позднеир-менских поселенческих комплексов Барабы [Моло-дин, Чемякина, Парцингер и др., 2003, рис. 2].

Бронзовый нож, найденный в 1983 г. С.В. Сотниковой (рис. 10, 2 ), определяется как широколезвийный, с оттянутым носиком. Подобные изделия известны на городище Чича-1 [Молодин, Парцингер, Ефремова и др., 2003, рис. 2, 4–6 ] и на поселении Новотроицкое I [Труфанов, 1990, рис. 66].

Заключение

Начало XXI в. в изучении памятников переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку лесостепной зоны Западной Сибири отмечено увеличением источниковой базы и значительными достижениями в решении проблем, касающихся эпохи поздней бронзы; результаты исследования каждого нового памятника вносят коррективы в представления об истории периода. Важное место в доказательной базе занимают результаты изучения керамических комплексов. Во многом именно наблюдения за характером распределения керамики на раскопе памятника Сибирское I в совокупности с прочими результатами исследований привели автора раскопок – А.Я. Труфанова к мысли о том, что определение памятника как поселения нуждается в корректировке.

Памятник Сибирское I позднеирменской культуры с единственной постройкой (малой площади, слабо углубленной и без очага), 55 находками в заполнении котлована и почти полным отсутствием культурного слоя за его пределами можно считать полностью исследованным. Первоначально малая толщина культурного слоя объяснялась ветровой эрозией, которая характерна для степных районов и является следствием «черных бурь», возникших после распашки целинных земель. Однако выдувание слоя не влияет на количество находок в нем. Их, за исключением скоплений, немного**.

Необычна и планиграфия выявленных объектов. Ямки за пределами постройки № 1, как и крупные ямы в пределах северной части памятника, расположены бессистемно. Все вышеперечисленное позволяет видеть в изучаемом объекте культовое место, в целом аналогичное памятникам, известным на севере Прииртышья [Труфанов, 1983; Потёмкина, Корочкова, Стефанов, 1995]. В этой связи важно отметить, что специализированные культовые объекты, как выяснилось недавно, характерны и для ирменской культуры. Они были выявлены на территории Барабы [Молодин, Ефремова, 2015; Ефремова, Молодин, 2018] и Барнаульского Приобья [Папин, 2000; Папин, Федорук, 2017]. На памятнике Сопка-2 (Барабинская лесостепь) культовый комплекс ирменской культуры находился на территории некрополя. На площадке округлой формы, которую он занимал, были системно организованные столбовые ямы. На территории комплекса обнаружены керамические сосуды [Ефремова, Молодин, 2018; Молодин, Ефремова, 2015, с. 71]. На памятнике Малый Гоньбинский Кордон в Барнаульском Приобье рядом с культовым сооружением 1/3 также находился могильник, керамический комплекс которого [Папин, 2000] близок к материалам поселения Сибирское I. Известен культовый комплекс поздней бронзы пахомовской культуры на могильнике Тартас-1; его керамический комплекс идентичен материалам рассматриваемого поселения [Ефремова, Молодин, 2018; Ефремова и др., 2017; Молодин, Наглер, Хансен и др., 2012; Молодин, Кобелева, Наглер и др., 2013; Моло-дин, Дураков, Кобелева и др., 2014; Селин, 2018]. Городище Чича-1, по мнению В.И. Молодина, появилось в ирменское время также как святилище [Молодин, 2008а, с. 163; Молодин, Парцингер, 2009, с. 72].

До сих пор позднеирменские памятники были известны на территории Барабы, Кулунды и лесостепного Приобья. Сегодня Сибирское I – самый западный памятник такого рода и первый из открытых на Иртыше. В лесостепном Прииртышье развитие ирмен-ской культуры на позднем ее этапе, как и в других регионах, зависело от взаимодействия с носителями инокультурной(ых) традиции(ий) [Молодин, Мыльникова, 2011; Мыльникова, 2015а, б; Труфанов, 1988] . Самый южный памятник «розановского» варианта ирменской культуры – городище Ачаир V – расположено в 55 км вверх по Иртышу от устья Оми [Полеводов, 1995]. Расстояние между ним и поселением Сибирское I составляет ок. 90 км. Памятники позднебронзового времени на этом участке неизвестны; где проходила граница между этими двумя родственными культурными образованиями – пока не ясно.

Дата памятника Сибирское I может быть определена приблизительно – по аналогии с хорошо раскопанными и датированными позднеирменскими комплексами, среди которых главное место занимает Чича-1.

С учетом предложенной хронологии позднеирмен-ских комплексов этого памятника [Молодин, 2008а; Молодин, Парцингер, 2009; Шнеевайс и др., 2018] можно предполагать, что культовое место Сибирское I существовало в IX–VIII (VII) вв. до н.э. Само поселение функционировало в пределах этого периода, по-видимому, достаточно короткое время.

В культурном отношении материалы памятника Сибирское I наиболее близки к таковым поселения Омь-1 [Мыльникова, 2015а; Мыльникова, Чемя-кина, 2002, рис. 27–31]. Эта близо сть фиксируется на уровне технологии производства (рецепты формовочных масс, способы изготовления, обработки поверхности), морфологии и орнаментации сосудов. В материалах городища Чича-1 также имеется аналогичная посуда [Чича..., 2009], хотя она не так заметна на фоне морфологического и орнаментального многообразия вариантов изделий.

Работа выполнена в рамках государственного задания (проект № 0329-2019-0003 «Историко-культурные процессы в Сибири и на сопредельных территориях»).

Список литературы Сибирское I - памятник позднеирменской культуры в степном Прииртышье

- Абрамова М.Б., Стефанов В.И. Красноозерская культура на Иртыше // Археологические исследования в районах новостроек Сибири. – Новосибирск: Наука, 1985. – С. 103–130.

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. – М.: Наука, 1978. – 272 с.

- Большаник П.В., Игенбаева Н.О. Эколого-ландшафтное районирование Омского Прииртышья // География и природные ресурсы. – 2006. – № 3. – С. 37–41.

- Генинг В.Ф. Программа статистической обработки керамики из археологических раскопок // СА. – 1973. – № 1. – С. 114–136.

- Генинг В.Ф., Стефанов В.И. Поселения Черноозерье I, Большой Лог и некоторые проблемы бронзового века лесостепного Прииртышья // Памятники древней культуры Урала и Западной Сибири. – Екатеринбург: Урал. гос. ун-т, 1993. – С. 67–111. – (Вестн. археологии Урала; вып. 22).

- Гидрослюдистый минерал // Большая энциклопедия нефти и газа. – URL: https://www.ngpedia.ru/id157078p2.html (дата обращения: 20.02.2019).

- Грязнов М.П. История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. – 163 с. – (МИА; № 48).

- Ефремова Н.С., Молодин В.И. Разновидности ритуальных памятников на юге Западно-Сибирской равнины (неолит – позднее Средневековье) // Проблемы археологии, антропологии, этнографии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. XXIV. – С. 246–250.

- Ефремова Н.С., Мыльникова Л.Н., Молодин В.И., Васильев С.К., Дураков И.А., Селин Д.В. Ритуальные комплексы восточного варианта пахомовской культуры: новые концепции и интерпретации // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 314–317.

- Зимина О.Ю., Мыльникова Л.Н. Керамика восточного варианта иткульской культуры (по материалам памятников Юртоборовского археологического микрорайона в Нижнем Притоболье) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2006. – № 4. – С. 96–114.

- Кайдалов А.И. Городище Усть-Утяк-1 как источник по изучению культурно-исторических процессов на территории Среднего Притоболья в переходное время от бронзы к железу и эпоху раннего средневековья: автореф. дис. … канд. ист. наук. – Кемерово, 2013. – 33 с.

- Кайдалов А.И., Сечко Е.А. Материалы переходного времени от бронзы к железу городища Усть-Утяк-1 (по результатам исследований 2002–2004 гг.) // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2006. – № 7. – С. 76–84.

- Колонцов С.В., Софейков О.В. К вопросу о происхождении «позднеирменских» типов керамики городища Чича // Проблемы археологии степной Евразии. – Кемерово: Кем. гос. ун-т, 1987. – С. 110–112.

- Матвеев А.В. Ирменская культура в лесостепном Приобье. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 1993. – 181 с.

- Молодин В.И. Некоторые проблемы переходного от бронзы к железу времени в Новосибирском Приобье и лесостепной Барабе // Проблемы скифо-сибирского культурно-исторического единства: тез. докл. Всесоюз. археол. конф. – Кемерово, 1979. – С. 110–112.

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. – Новосибирск: Наука, 1985. – 200 с.

- Молодин В.И. Периодизация, хронология и культурная идентификация памятника Чича (Барабинская лесостепь) // Время и культура в археолого-этнографических исследваниях древних и современных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий: проблемы интерпретации и реконструкции: мат-лы XIV Зап.-Сиб. археол.-этногр. конф. – Томск, 2008а. – С. 155–163.

- Молодин В.И. К вопросу о выделении берликской культуры // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Омск: Изд-во Ом. гос. пед. ун-та; Наука, 2008б. – С. 78–81.

- Молодин В.И., Дураков И.А., Кобелева Л.С., Ефремова Н.С., Демахина М.С. Исследование культовых сооружений пахомовской культуры (восточный вариант) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. – Т. XX. – С. 215–219.

- Молодин В.И., Ефремова Н.С. Ритуальный комплекс ирменской культуры: семантические реконструкции (по материалам могильника Сопка-2) // Археологические изыскания в Западной Сибири и на сопредельных территориях. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. пед. ун-та, 2015. – С. 71–77.

- Молодин В.И., Кобелева Л.С., Наглер А., Дураков И.А., Ефремова Н.С., Ненахов Д.А., Демахина М.С., Мыльникова Л.Н., Хансен С. Культовые комплексы восточного ареала пахомовской культуры на многослойном памятнике Тартас-1 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. – Т. XIX. – С. 265–269.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н. Северные традиции в керамическом производстве культур переходного от бронзы к железу времени лесостепного пояса Западной Сибири (как показатель миграционных потоков) // Экология древних и традиционных обществ. – Тюмень: ИПОС СО РАН, 2011. – Вып. 4. – С. 191–200.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Дураков И.А., Кобелева Л.С. Синкретичная керамика городища Чича-1 // Этнические взаимодействия на Южном Урале. – Челябинск: Изд. центр Южно-Урал. гос. ун-та, 2009. – С. 73–78.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Дураков И.А., Кобелева Л.С. Статистико-планиграфическое исследование керамических комплексов базовых памятников переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку (юго-восточная зона лесостепной части Западной Сибири) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2012. – № 3. – С. 38–58.

- Молодин В.И., Наглер А., Хансен С., Дураков И.А., Кобелева Л.С., Ефремова Н.С., Новикова О.И., Мыльникова Л.Н., Васильев С.К., Васильева Ю.А., Ковыршина Ю.Н., Кудинова М.А., Мосечкина Н.Н., Ненахов Д.А., Нестерова М.С., Сальникова И.В. Ритуальные комплексы восточного варианта пахомовской культуры на памятнике Тартас-1 (Обь-Иртышская лесостепь) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – Т. XVIII. – С. 231–236.

- Молодин В.И., Парцингер Г. Хронология памятника Чича-1 // Чича – городище переходного от бронзы к железу времени в Барабинской лесостепи. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – Т. 3. – С. 51–77.

- Молодин В.И., Парцингер Г., Ефремова Н.С., Гришин А.Е., Новикова О.И., Чемякина М.А. Коллекция бронзовых изделий городища Чича-1 // Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Сибири. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2003. – Кн. 1. – С. 323–333.

- Молодин В.И., Чемякина М.А., Парцингер Г., Новикова О.И., Ефремова Н.С., Гришин А.Е., Марченко Ж.В. Глиняные скульптурки городища Чича-1 // Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Сибири. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2003. – Кн. 1. – С. 333–340.

- Мыльникова Л.Н. Керамика переходного времени от бронзового к железному веку лесостепной зоны Западной Сибири: диалог культур: автореф. дис. … д-ра ист. наук. – Новосибирск, 2015а. – 30 с.

- Мыльникова Л.Н. О моделях взаимодействия носителей автохтонной и инокультурных гончарных традиций в переходное время от бронзового к железному веку лесостепи Западной Сибири // Проблемы археологии, этнографии, атропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015б. – Т. XXI. – С. 346–349.

- Мыльникова Л.Н., Папин Д.В., Шамшин А.Б. Керамический комплекс поселения Мыльниково переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку лесостепного Алтайского Приобья // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2003. – № 3. – С. 93–111.

- Мыльникова Л.Н., Чемякина М.А. Традиции и новации в гончарстве древних племен Барабы (по материалам поселенческого комплекса Омь-1). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. – 200 с.

- Папин Д.В. Культовое сооружение переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку в лесостепном Алтайском Приобье // Древние святилища: археология ритуала и вопросы семантики. – СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2000. – С. 86–88.

- Папин Д.В. Значение северных орнаментальных традиций в формировании культур переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку // Северный археологический конгресс, 9–14 сент., Ханты-Мансийск: тез. докл. – Екатеринбург, 2002а. – С. 66–68.

- Папин Д.В. Проблемы трансформации позднебронзовых культур в переходное время от эпохи бронзы к раннему железному веку на Верхней Оби // Степи Евразии в древности и средневековье: мат-лы Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. М.П. Грязнова. – СПб., 2002б. – Кн. 1, ч. 1. – С. 206–208.

- Папин Д.В. Проблема сложения археологических культур в переходное время от эпохи бронзы к раннему железному веку на Верхней Оби // Исторический опыт культурного и хозяйственного освоения Западной Сибири. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2003. – Кн. 1. – С. 341–343.

- Папин Д.В., Федорук А.С. Культовое сооружение на территории поселения Малый Гоньбинский Кордон 1/3 (Барнаульское Приобье) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2017. – Т. 16. – № 5: Археология и этнография. – С. 41–49.

- Папин Д.В., Шамшин А.Б. Барнаульское Приобье в переходное время от эпохи бронзы к раннему железному веку. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2005. – 202 с.

- Петрин В.Т. Отчет об археологической разведке на территории Омской области в 1975 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 5303.

- Полеводов А.В. Отчет об археологических работах в Крутинском и Омском районах Омской области в 1995 г. // Архив МАЭ ОмГУ. 1995. Ф. II. Д. 106-1.

- Потёмкина Т.М., Корочкова О.Н., Стефанов В.И. Лесное Тоболо-Иртышье в конце эпохи бронзы (по материалам Чудской Горы). – М.: ПАИМС , 1995. – 107 с.

- Селин Д.В. Эпоха финальной бронзы в правобережном Прииртышье (восточный вариант пахомовской культуры): автореф. дис. … канд. ист. наук. – Новосибирск, 2018. – 30 с.

- Сотникова С.В. Отчет о разведке левого берега р. Иртыш в Нововаршавском и Таврическом районах Омской области [в 1983 г.] //Архив МАЭ ОмГУ. 1983. Ф. II. Д. 36-1.

- Троицкая Т.Н., Мжельская Т.В. Керамика завьяловского типа в Новосибирском Приобье // Этнокультурные процессы в Верхнем Приобье и сопредельных регионах в конце эпохи бронзы. – Барнаул: Концепт, 2008. – С. 115–121.

- Труфанов А.Я. Жертвенное место Хутор Бор I (о культурно-хронологическом своеобразии памятников эпохи поздней бронзы лесного Прииртышья) // Этнокультурные процессы в Западной Сибири. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1983. – С. 63–76.

- Труфанов А.Я. О судьбах ирменской культуры // Хронология и культурная принадлежность памятников каменного и бронзового веков Южной Сибири: тез. докл. и сообщ. к науч. конф. (23–25 марта 1988 г.). – Барнаул: ИИФФ СО АН СССР; Алт. гос. ун-т, 1988. – С. 115–117.

- Труфанов А.Я. Культуры эпохи поздней бронзы и переходного времени к железному веку в лесостепном Прииртышье: автореф. дис. … канд. ист. наук. – Кемерово, 1990. – 17 с.

- Труфанов А.Я. Отчет об археологических исследованиях в Нижнеомском, Нововаршавском и Таврическом районах Омской области в 1991 г. // Архив МАЭ ОмГУ. 1991. Ф. II. Д. 79-1.

- Труфанов А.Я. Отчет о работах в Крутинском, Нововаршавском и Большереченском районах Омской области в 1992 г. // Архив МАЭ ОмГУ. 1992. Ф. II. Д. 83-1.

- Труфанов А.Я. Отчет о работах в Нововаршавском районе Омской области в 1996 г. // Архив МАЭ ОмГУ. 1996. Ф. II. Д. 129-1.

- Чича – городище переходного от бронзы к железу времени в Барабинской лесостепи (первые результаты исследований) / В.И. Молодин, Г. Парцингер, Ю.Н. Гаркуша, Й. Шнеевайс, А.Е. Гришин, О.И. Новикова, Н.С. Ефремова, М.А. Чемякина, Л.Н. Мыльникова, С.К. Васильев, Г. Беккер, Й. Фассбиндер, А.К. Манштейн, П.Г. Дядьков. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. – 240 с. – (Материалы по археологии Сибири; вып. 1).

- Чича – городище переходного от бронзы к железу времени в Барабинской лесостепи / В.И. Молодин, Г. Парцингер, Ю.Н. Гаркуша, Й. Шнеевайс, А.Е. Гришин, О.И. Новикова, М.А. Чемякина, Н.С. Ефремова, Ж.В. Марченко, А.П. Овчаренко, Е.В. Рыбина, Л.Н. Мыльникова, С.К. Васильев, Н. Бенеке, А.К. Манштейн, П.Г. Дядьков, Н.А. Кулик. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. – Т. 2. – 336 с. – (Материалы по археологии Сибири; вып. 4).

- Чича – городище переходного от бронзы к железу времени в Барабинской лесостепи / В.И. Молодин, Г. Парцингер, С.К. Кривоногов, А.Ю. Казанский, М.А. Чемякина, Г.Г. Матасова, А.Н. Васильевский, А.С. Овчаренко, А.Е. Гришин, Н.В. Ермакова, Н.И. Дергачева, И.Н. Феденева, О.А. Некрасова, Л.Н. Мыльникова, И.А. Дураков, Л.С. Кобелева, А.В. Зубова, Т.А. Чикишева, Д.В. Поздняков, А.С. Пилипенко, А.Г. Ромащенко, И.В. Куликов, В.Ф. Кобзев, О.И. Новикова, С.К. Васильев, Й. Шнеевайс, К. Приват, В.В. Болдырев, В.А. Дребущак, Т.Н. Дребущак, Е.И. Деревянко, А.П. Бородовский, Д. Боургарит, И. Реихе, С.В. Кузьминых, Ж.В. Марченко. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – Т. 3. – 248 с.

- Членова Н.Л. Памятники конца эпохи бронзы в Западной Сибири. – М.: Пущин. науч. центр РАН, 1997. – 170 с.

- Шерстобитова О.С. Посуда со смешанными культурными признаками: к вопросу о специфике взаимодействия культур на территории Среднего Прииртышья в эпоху поздней бронзы // VII историч. чтения памяти Михаила Петровича Грязнова. – Омск: Омск. гос. ун-т, 2008. – С. 129–137.

- Шнеевайс Й., Беккер Ф., Молодин В.И., Парцингер Г., Марченко Ж.В., Святко С.В. Радиоуглеродная хронология процесса заселения памятника Чича и байесовская статистика для оценки прерывистого перехода от эпохи поздней бронзы к раннему железному веку (Западная Сибирь) // Геология и геофизика. – 2018. – Т. 59, № 6. – С. 792–813.