Силурийские карбонатные породы-коллектора зоны сочленения Хорейверской впадины и гряды Чернышева

Автор: И.И. Даньщикова, Т.В. Майдль, А.В. Журавлев, В.С. Никифорова

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Статья в выпуске: 3 (49), 2021 года.

Бесплатный доступ

Проведено комплексное изучение низкоёмких силурийских карбонатных коллекторов северо-восточных районов Тимано-Печорской провинции. В результате исследований отмечено, что наилучшими фильтрационными свойствами в нижнем силуре обладают доломиты с теневой биогермной структурой, в верхнем силуре – известняки биокластовые. Наилучшими фильтрационно-емкостными свойствами обладают породы-коллектора восточного борта гряды Чернышева. Полученные результаты могут способствовать проектированию рациональной системы разработки залежей углеводородов.

Перспективные зоны, нефтегазоносность, коллектор, скважина, карбонатные породы, силур

Короткий адрес: https://sciup.org/149132181

IDR: 149132181 | УДК: 551.733.3/552.1 (470.13) | DOI: 10.19110/1994-5655-2021-3-41-48

Текст научной статьи Силурийские карбонатные породы-коллектора зоны сочленения Хорейверской впадины и гряды Чернышева

В последние годы на северо-востоке в Ти-мано-Печорской провинции сокращается число разведочных объектов, снижается нефтедобыча из традиционных крупных месторождений. Новые перспективные участки относятся к резервуарам со

сложным геологическим строением и высокой неоднородностью фильтрационно-емкостных свойств пород-коллекторов, обусловленной изменчивостью фациальных обстановок и влиянием эпигенетических преобразований [1-3]. При их разработке и освоении часто используют упрощенный подход, основанный на представлении о резервуаре как однородном геологическом объекте. Это приводит к неверному выбору системы разработки и некачественному опробованию скважин и, как следствие, происходит их ликвидация в связи непродуктивностью либо аварийностью.

Изучение многообразия процессов и факторов, определивших архитектуру резервуаров и распространение в них коллекторов с определенными фильтрационно-емкостными свойствами, требует от исследователей привлечения всего комплекса геолого-геофизической информации, включая данные исследований керна, каротаж, сведения сейсморазведки и промысловую информацию. Однако, несмотря на значительные успехи физических методов, ведущую роль при их геологической интерпретации и построения когерентных моделей коллектора или резервуара продолжают играть литологические методы исследования. Этот метод является одним из дешевых и более подробных при изучении условий образования карбонатных пород, морфологии пустотного пространства пород-коллекторов и оценки влияния вторичных процессов на фильтрационно-емкостные свойства. Выявление закономерностей пространственной литолого-петрографической неоднородности способствует прогнозу распространения пород-коллекторов по площади и разрезу, обнаружению новых объектов для поискового бурения и оптимизации геологоразведочных работ.

Объектисследований

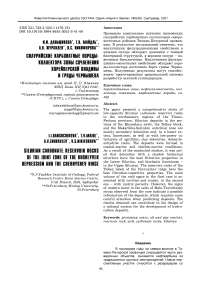

Объектом исследования послужили силурийские отложения центральной части гряды Чернышева и юго-восточного борта Хорейверской впадины (см. рис. 1).

В соответствии с тектоническим районированием [5] гряда Чернышева является структурой первого порядка в Предуральском краевом прогибе. Гряда представляет собой крупную сложнопостро-енную чешуйчато-надвиговую структуру, которая протягивается вдоль западной границы Косью-Роговской впадины более чем на 400 км при максимальной ширине до 40 км в средней ее части. Изученные скважины располагаются на Хоседаюском валу и на Тальбейском блоке .

Хоседаюский вал является внешней зоной поднятия Чернышева и представляет собой ряд антиклинальных кулисообразно расположенных складок северо-восточного простирания. Складки осложнены разрывными нарушениями, параллельными их осям, типа взбросо-надвиг, захватывающими отложения ордовика-триаса, разделяющими структуру на аллохтонную и автохтонную части. Сместитель нарушения падает на юго-восток под крутым углом в верхней части разреза палеозойских отложений и постепенно выполаживается с глубиной, возможно, трансформируясь в послойные срывы по отложениям ордовика.

Тальбейский блок представлен интенсивно дислоцированной толщей палеозойских (выше ма-лотавротинского горизонта верхнего ордовика) и триасовых образований. Протяженность его составляет 85 км при ширине в центральной части до 25 км.

Хорейверская впадина представляет собой тектоническую структуру I порядка, входящей в состав Печорской синеклизы [6]. Макариха-Салюкин-ская антиклинальная зона расположена на юговосточном борту Хорейверской впадины и в отличие от других структур характеризуется более линейной формой и большой амплитудой. Она представляет собой вытянутую в субмеридиальном направлении узкую линейную зону, состоящую из двух кулисообразно расположенных валов - Макарихин-ского и Салюкинского. Строение валов определяет широкое развитие тектонических нарушений, в основном взбросо-надвигового типа. Амплитуда Са-люкинского вала составляет 650 м. Северная периклиналь структуры расположена вдоль западной границы участка.

Методы исследований

Изучался керновый материал 11 скважин из Хоседаю-Неруюской, Усино-Кушшорской, Заострен-ской, Адакской, Воргамусюрской, Салюкинской, Среднемакарихинской площадей с последовательным отбором керна. Изучение шлифов проводилось в проходящем свете под поляризационным микроскопом марки ПОЛАМ Л-231М. Дополнительно велось изучение структур, морфологии пустотного пространства, вещественного состава при помощи микрозондового анализа на сканирующем электронном микроскопе JSM 6400. Для установления химического состава и количественных соотношений содержания минералов в породе применялся карбонатный анализ на солянокислотной вытяжке. Для определения содержания основных элементов примесей в породах выполнен рентген-флуоресцентный анализ (РФА) с использованием энергодисперсионного спектрометра MESA-500 W фирмы NORIBA. Перечисленные методы выполнены на базе ЦКП «Геонаука» в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар).

Рентгенотомографическое исследование фильтрационно-емкостных свойств пород проводились в Казанском (Приволжском) федеральном университете при помощи томографа (КТ) V |tome| XS 240 (GE Phoenix X-ray) (г. Казань) и в Горном институте на микротомографе Skyscan 1174 (г. Санкт-Петербург).

Литолого-фациальная характеристика

Рассмотренный керновый материал свидетельствует о значительном структурном и вещественном разнообразии пород, слагающих силурийский разрез изучаемой территории. Как показывают проведенные исследования, среди отложений преимущественно распространены доломиты, часто подверженные вторичным изменениям, и, в меньшей степени, известняки. В подчиненном количестве отмечаются маломощные прослои аргиллитов, глинистых доломитов, доломит-ангидритовых пород. Наиболее полный разрез силура вскрыт скважинами в центральной части Тальбейского блока

Рис. 1. Тектоническое районирование и геологическая карта района исследований [4].

Условные обозначения: 1 – Тиманская гряда; 2 – Печорская синеклиза; 3 – Предуральский краевой прогиб;

-

4 – Уральский кряж; 5–7 – границы структур: 5 – надпорядковых, 6 – первого порядка, 7 – второго порядка; 8 – номера структур: а – первого порядка, б – второго порядка; 9 – номера скважин: красным цветом обозначено исследование кернового материала, синим цветом – опробование воды; 10 – граница района исследований. Структуры первого порядка: I –Коротаихинская впадина; II – Варандей-Адзьвинская структурная зона; III – Хорейверская впадина; IV – гряда Чернышева; V – Колвинский мегавал; VI – Косью-Роговская впадина. Структуры второго порядка. Печорская синеклиза: Адзьвинская структурная зона: 1 – вал Сорокина. Хорей-верская впадина: 2 – Цильегорская депрессия; 3 – Колвависовская ступень; 4 – Сандивейское поднятие;

-

5 – Макариха-Салюкинская антиклинальная зона; 6 – Сынянырдская котловина. Предуральский краевой прогиб: гряда Чернышева: 1 – Шаръю-Заостренский блок; 2 – Хоседаюский вал; 3 – Адзьвинская депрессия;

-

4 – Тальбейский блок. Косью-Роговская впадина: 5 – Кочмесская ступень; 6 – Абезьская депрессия .

Fig. 1. Tectonic zoning and geological map of the research area [4].

Symbols: 1– Timan ridge; 2 – Pechora syneclise; 3 – Pre-Ural foredeep; 4 – Ural ridge; 5-7 – boundaries of structures: 5 – superorder, 6 – first order, 7 – second order; 8 – numbers of structures: a – first order, б – second order; 9 – well numbers: red indicates the study of core material, blue – testing of water; 10 – boundary of research area. First order structures: I – Korotaikha depression; II – Varandey-Adzva structural zone; III – Khoreyver depression; IV – Chernyshev ridge; V – Kolva megaridge; VI – Kosyu-Rogov depression. Second order structures. Pechora syneclise: Adzva structural zone: 1 – Sorokin swell. Khoreyver depression: 2 – Tsilegorsk depression; 3 – Kolvavis stage; 4 – Sandivey uplift; 5 – Makarikha-Salyuk anticline zone; 6 – Synyanyrd basin. Pre-Ural regional deflection: Chernyshev ridge: 1 – Sharyu-Zaostrensk block; 2 – Khosedayu swell; 3 – Adzva depression; 4 – Talbey block. Kosyu-Rogov depression: 5 – Kochmes stage; 6 – Abez depression.

гряды Чернышева. Западная же часть гряды и восточный борт Хорейверской впадины характеризуются сокращенными мощностями вследствие пред-тиманского размыва. Мощность силурийских отложений возрастает с юго-запада на северо-восток от 400 до 600 м (по данным бурения). В пределах Хо-седаюского вала, Тальбейского блока Макариха-Салюкинской антиклинальной зоны формировались в прибрежно-морских и мелководно-морские отложения (рис. 2).

Седъельский горизонт (лландовери+венлок) представлен вторичными доломитами и известняками преимущественно отмельных отложений в виде строматопоровых биостромов и ракушняков [8]. В верхней части горизонта появляются ламинарные иловые и водорослевые доломиты, формировавшиеся в обстановках закрытого шельфа. Мощность горизонта составляет 300 – 400 м, увеличиваясь в северо-восточном направлении.

Верхнесилурийские толщи залегают согласно на нижнесилурийских и выделяются в объеме луд-ловского и пржидольского ярусов. В южной части Хоседаюского вала они частично размыты в пред-позднедевонское время. Лудловскому ярусу соответствует гердъюский горизонт. Для него характерно отчетливо цикличное чередование разнообразных известняков и доломитов, мергелей и аргиллитов, отражающее регрессивную направленность развития седиментационного бассейна. В нем представлены лагунные образования и литоральные фации. Среди последних довольно широко распространены отложения отмелей мелкой сублиторали - преимущественно брахиоподовые, остра-кодовые и пелициподовые ракушечки. Литорально-супралиторальные отложения отчетливо диагностируются по развитию строматолитовых образований, узорчатых доломитов, знаков ряби и крупных тре-

Рис. 2. Модель обстановки осадконакопления силурийских отложений [по: [7], с изменениями].

Fig. 2. Model of the sedimentation situation of Silurian deposits [according to: [7], with changes].

щин усыхания. Частая смена условий осадконакопления в обстановках закрытого шельфа отразилась на развитии фауны, которая имеет крайне бедный родовой и видовой состав. Мощность отложений в пределах рассматриваемого участка составляет от 199 м (скв. 6-Хоседаю-Неруюская) до более 300 м (скв. 1-Адакская).

Пржидольскому ярусу соответствует гре-бенской горизонт. Литологический состав отложений пржидольского яруса значительно отличается, прежде всего преобладанием различных органогенных известняков и вторичных доломитов; характерно значительное разнообразие фаунистических остатков. В нижней части разреза широко представлены комковатые глинистые известняки с многочисленной фауной брахиопод и полиморфным биокла-стическим материалом. В аналогичных известняках и вторичных доломитах верхнего пржидолия присутствуют кораллы, строматопороидеи и мшанки. Пограничные с нижним девоном отложения сильно доломитизированы и выщелочены. В разрезе вновь появляются мергели и аргиллиты, характеризуя заключительную регрессивную фазу развития силурийского морского бассейна. На севере Хоседаю-ского вала гребенской горизонт частично уничтожен предсреднедевонским размывом и имеет минимальную мощность - 89 м (скв. 6-Хоседаю-Нерую-ская). В северо-восточном направлении она увеличивается до 120 м (скв. 2-Адакская). Признаки неф-тенасыщения в керне верхнесилурийских отложений отмечены во всех изученных скважинах гряды Чернышева. Наличие пластов-коллекторов подтверждается исследованиями керна и промысловой геофизикой [9].

Характеристика пород-коллекторов

Характеристика коллекторских свойств в рассматриваемых силурийских толщах определяется наличием и распределением в них карбонатных пород с различным содержанием и соотношением пустот различного генезиса. На изучаемой территории силурийские породы-коллектора характеризуются в основном низкими фильтрационно-емкостными свойствами (см. таблицу). Средние значения пористости и проницаемости соответственно составляют для Тальбейского блока (Адакская, Воргамусюр-ская, Харутамылькская площади) 6.16% и 6.4х10-15 м2, Хоседаюского вала (Заостренская, Усино-Кушшорская площади) 3.9% и 6.8х10-15 м2, Макари-ха-Салюкинской антиклинальной зоны (Среднемака-

Фильтрационно-емкостные свойства силурийских коллекторов (по: [9] с изменениями и дополнениями автора)

Filtration-capacitive properties of Silurian reservoir rocks (according to: [9] with changes and additions of the author)

|

Площади |

Горизонт |

Пористость, % |

Проницаемость, 1×10 -15 м 2 |

||||

|

мин. |

макс. |

сред. |

мин. |

макс. |

сред. |

||

|

Заостренская |

верхний силур |

1.47 |

6.44 |

4.09 (9) |

н/п |

н/п |

н/п |

|

нижний силур |

3.24 |

– |

3.24 (1) |

н/п |

– |

н/п |

|

|

Усино-Кушшорская |

верхний силур |

0.2 |

8.4 |

2.8 (8) |

0.19 |

– |

0.19 (1) |

|

нижний силур |

0.4 |

10.8 |

4.9 (18) |

0.08 |

14.9 |

6.7 (5) |

|

|

Воргамусюрская |

верхний силур |

0.3 |

5.8 |

2.0 (36) |

0.02 |

223.5 |

28.5 (16) |

|

нижний силур |

0.3 |

10.2 |

3.8 (60) |

0.6 |

17.1 |

1.2 (29) |

|

|

Адакская |

верхний силур |

0.2 |

11.1 |

1.7 (97) |

0.01 |

10.4 |

0.9 (43) |

|

нижний силур |

0.2 |

19.2 |

2.4 (102) |

0.01 |

23.3 |

1.1 (62) |

|

|

Харутамылькская |

верхний силур |

0.8 |

0.9 |

0.9 (3) |

0.06 |

0.09 |

0.07 (2) |

|

Среднемакарихинская |

нижний силур |

7.8 |

14.2 |

10.5 (9) |

н/п |

н/п |

н/п |

|

Салюкинская |

нижний силур |

1.0 |

10.9 |

6.4 (8) |

16.3 |

54.06 |

26.3 (5) |

Примечание: н/п – непроницаемые породы, прочерк – нет данных, в скобках указано количество образцов. Note: н/п – impermeable rocks, dash – no data, number of samples is shown in parentheses.

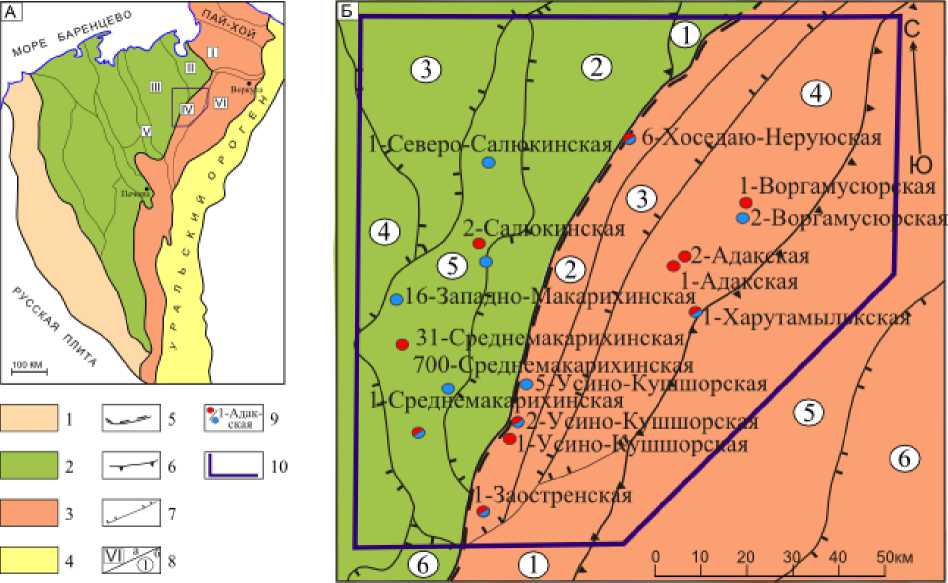

Рис. 3. Каверново-поровый тип коллектора, скв. 1-Адакская, гл. 1088,7 м, седъельский горизонт: а – вертикальное томографическое сечение с кавернами выщелачивания; б – распределение изолированных пор выщелачивания на трехмерной модели (показаны стрелками); в, г – кавернозно расширенные поры выщелачивания в шлифе (в) и в растровом снимке (г), пустоты выделены в кружочки.

Fig. 3. Cavern-pore type of reservoir rock, well. 1 – Adakskaya, depth 1088.7 m, Sedyel horizon: a – vertical tomographic section with leaching cavities; б – distribution of isolated leaching pores on a three-dimensional model (shown by arrows); в, г – cavernously expanded leaching pores in the section (в) and in the bitmap (г), voids are shown in circles.

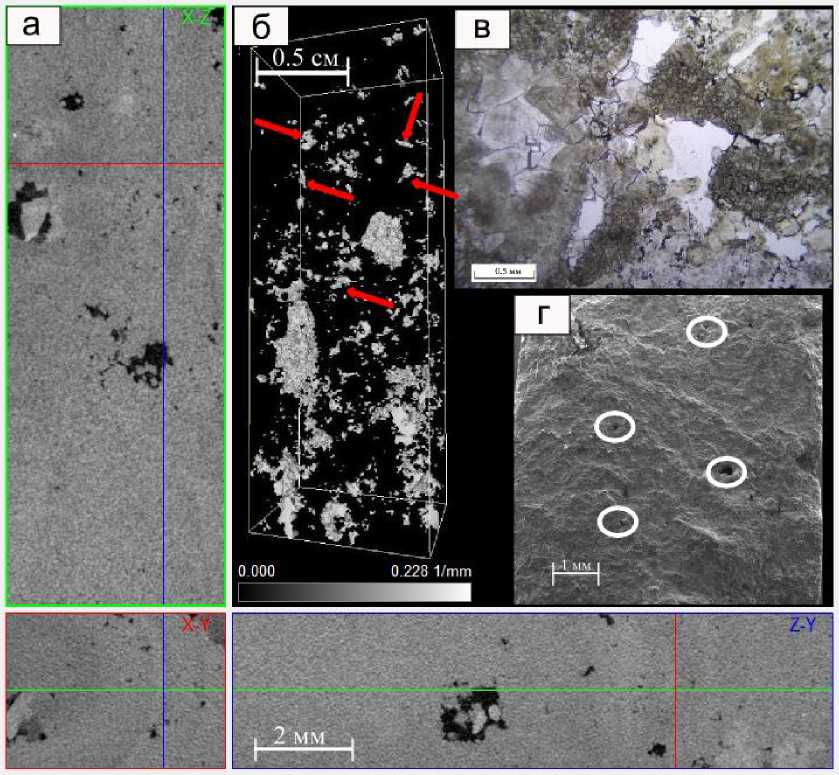

Рис. 4. Каверново-порово-трещинный тип коллектора, скв. 2 – Адакская, гл. 4601 м, седъельский горизонт: а – трехмерная модель пустотного пространства (стрелками показаны трещины); б – кристаллы доломита с пустотами выщелачивания (выделены в кружочки); в – горизонтальное томографическое сечение с порами выщелачивания и открытыми трещинами (отмечены стрелками); г – фотография шлифа.

Fig. 4. Cavern-pore-crack type of reservoir rock, well. 2 – Adakskaya, depth 4601 m, Sedyel horizon: a – three-dimensional model of the void space (arrows show cracks); б – dolomite crystals with leaching voids (shown by circles); в – horizontal tomographic section with leaching pores and open cracks (marked by arrows); г – photo of the section.

рихинская, Салюкинская площади) 8.45% и 26.6x10-15 м2. Невысокие значения емкостных свойств пород-коллекторов связаны влиянием вторичных процессов, обусловивших запечатывание первичных пор новообразованными минералами либо приводивших к значительному усложнению строения пустотного пространства.

Для более детальной характеристики матричной пористости был использован метод рентгеновской микротомографии. Как показывают исследования, основное формирование пустотного пространства пород обусловлено сочетанием процессов выщелачивания, доломитизации и часто трещиноватости.

В нижнесилурийских карбонатных породах широко распространены каверново-поровый, кавер-ново-порово-трещинный типы коллекторов. Первый тип чаще всего встречается в скв. 1-Адакская. Пустотное пространство образовано в результате перекристаллизации, доломитизации и выщелачивания.

На трехмерных моделях видно (см. рис. 3), что поры имеют низкую связность между собой, что объясняет низкие значения открытой пористости. По результатам томографических съемок она составляет 0,1 - 1,7%.

Каверново-порово-трещинный тип коллектора отмечается локально и чаще встречается на Сред-немакарихинской, Адакской и Усино-Кушшорской площадях. Данный тип коллектора имеет сложную геометрию пустотного пространства. Пористо-каверновые участки соединены между собой трещинами (рис. 4). Открытая пористость составляет 3.15%.

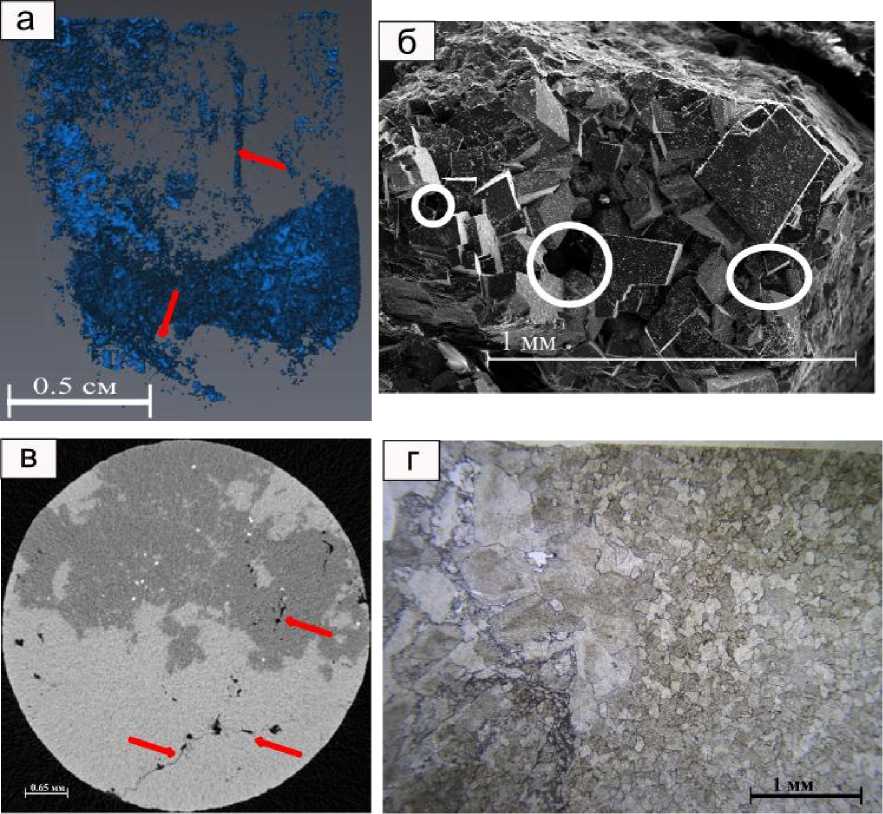

В нижнем силуре на Среднемакарихинской площади встречается также порово-трещинный тип коллектора, хотя открытые микротрещины в изучаемых отложениях отмечаются редко (рис. 5). Более обычны разнонаправленные закрытые минеральные трещины, выполненные новообразованным кальцитом, доломитом, ангидритом, глинисто-

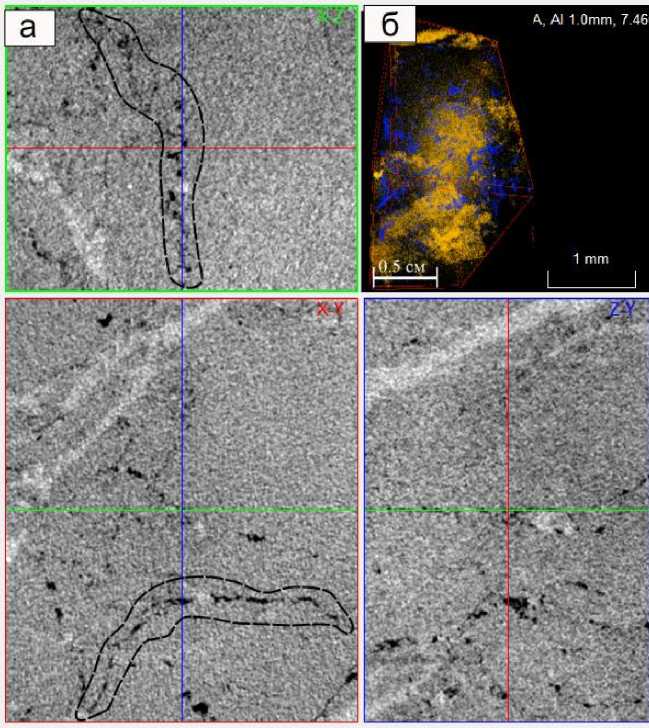

Рис. 5. Трещинный и порово-трещинный тип коллектора, скв. 1 – Сред-немакарихинская, гл. 3099 м, седъельский горизонт: а – вертикальное томографическое сечение с зиянием трещин до 0,1 мм (выделены пунктиром); б – трехмерная модель пустотного пространства, синим цветом

показаны трещины, желтым – кальцит.

Fig. 5. Fractured and pore-fractured type of reservoir rock, well. 1 – Mid-Makarikha, depth 3099 m, Sedyel horizon: a – vertical tomographic section with gaping of cracks up to 0.1 mm (cracks are marked with a dotted line); б – three-dimensional model of the void space, cracks are shown in blue, calcite – in yellow.

битуминозным веществом, реже гипсом. Определенный вклад в формирование коллекторов вносят стилолиты. Для Тальбейского блока данный тип коллектора встречается только в верхнем силуре.

Нужно отметить, что показатели пористости и проницаемости находятся в зависимости от состава пород. Карбонатные породы, подверженные таким вторичным процессам, как сульфатизация, окремнение, кальцитизация, и имеющие большое количество глинистого компонента, обладают очень низкими фильтрационно-емкостными свойствами. Пористость увеличивается в сильно перекристаллизованных выщелоченных вторичных доломитах.

Заключение

Проведенные исследования показывают, что большая часть изученных образцов керна характеризуется низкими фильтрационно-емкостными свойствами. Средние значения пористости и проницаемости по керну составляют на Тальбейском блоке 6.16% и 6.4х10-15 м2, на Хоседаюском вале, соответственно 3.9% и 6.8х10-15 м2, на Макариха-Салю-кинской антиклинальной зоне 8.45% и 26.6x10 -15 м2.

При этом значительную долю в выборке занимают коллекторы с ведущей ролью трещин, меньший объем занимают кавернозные разности, а собственно поровые разности, вероятно, отсутствуют.

С точки зрения перспектив развития коллекторов западные районы гряды Чернышева сопоставимы с районами восточного борта Хорейверской впадины. Однако наблюдаемые по керну признаки современного карста в солях малотавротинской толщи свидетельствуют о возможном разрушении / переформировании залежей. Открытость Адакской и Воргамусюрской структур отмечалась также в работе К. О. Собор-нова с соавторами [10].

Список литературы Силурийские карбонатные породы-коллектора зоны сочленения Хорейверской впадины и гряды Чернышева

- Тектонические и геохими-ческие предпосылки нефтегазо-носности гряды Чернышева / Б.П. Богданов, В.Б. Ростовщи-ков, Л.П. Недилюк, И.А. Мара-кова, С.В. Сенин // Нефтегазо-вая геология. Теория и практи-ка. 2016. Т.11. №2. [Электрон-ный ресурс]. URL: http: // www.ngtp.ru/rub/4/18_2016.pdf

- Перспективы нефтегазонос-ности центральной части подня-тия Чернышева по результатам геологоразведочных работ на Адакской площади / В.Н. Дани-лов, В.В. Иванов, А.А. Гудель-ман, А.В. Журавлев, Н.П. Више-ратина, Л.В. Огданец, О.Л. Ут-кина // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2011. Т.6.

- №2. [Электронный ресурс]. URL: http://www. ngtp.ru/rub/4/21_2011.pdf

- Даньщикова И.И., Майдль Т.В., Митюшева Т.П. Эпигенетические изменения карбонат-ных пород и их связь с химическим составом воды в верхнеордовикско-нижнедевонском нефтегазоносном комплексе гряды Черныше-ва и восточного борта Хорейверской впадины // Нефтегазовая геология. Теория и практи-ка. 2019. Т.14. №4. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ngtp.ru/rub/2019/44_2019. html

- Малышев Н.А. Тектоника, эволюция и нефте-газоносность осадочных бассейнов европей-ского Севера России. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. 271 с.

- Тектоническая карта Печорской плиты / В.А. Дедеев, В.В. Юдин, В.И. Богацкий и др. Сык-тывкар, 1985. 12 с. (Серия препринтов «На-учные доклады» / Коми филиал АН СССР; Вып. 142).

- Султанов В.И. Тектоническое строение Хо-рейверской впадины (в пределах лицензион-ного участка, включающего нефтяные месторождения им. Г. Федорова и А. Туполева) // Молодой ученый. 2018. № 19 (205). С. 250–251. [Электронный ресурс]. URL: https://moluch.ru/archive/205/50220/

- Жемчугова В.А., Мельников С.В., Данилов В.Н. Нижний палеозой Печорского нефтега-зоносного бассейна (строение, условия обра-зования, нефтегазоносность). М.: Изд-во Ака-демии горных наук, 2001. 110 с.

- Даньщикова И.И., Майдль Т.В. Условия фор-мирования пород-коллекторов силурийских отложений центральной части гряды Чер-нышева // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2019. Т.14. №2. [Электронный ре-сурс]. URL: http://www.ngtp.ru/rub/ 2019/ 20_2019.html

- Данилов В.Н. Гряда Чернышева: геологиче-ское строение и нефтегазоносность. СПб.: Ре-номе, 2017. 288 с.

- Соборнов К.О., Колесник В.Ф., Жемчугова В.А., Никонов Н.И. Прогноз зон нефтегазона-копления в зоне сочленения гряды Черныше-ва и Косью-Роговской впадины // Вести газо-вой науки. 2018. №3 (35). С. 105–117.