Символ и чудо у средневековых францисканцев: Антоний Падуанский

Автор: Самарина Марина Сергеевна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Ценностный опыт

Статья в выпуске: 4 (65), 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена Антонию Падуанскому, одному из самых известных средневековых проповедников, ученику и последователю основателя францисканского ордена Франциска Ассизского. Св. Антоний во многом повлиял на формирование образов «Божественной комедии» Данте. Особое внимание в статье уделяется наиболее известному религиозному тексту, описывающему так называемую «Проповедь рыбам» Антония на берегу моря. Анализируется глубокий символизм водной стихии, уходящей корнями в древние дохристианские индоевропейские представления. Делается вывод о наличии определенной параллели между «Проповедью птицам» Франциска Ассизского и «Проповедью рыбам» его ученика и последователя Антония Падуанского.

Архетип, бестиарий, ересь, магия, проповедь, символика, средневековье, францисканцы, христианство

Короткий адрес: https://sciup.org/140296462

IDR: 140296462 | УДК: 821.131.1 | DOI: 10.53115/19975996_2022_04_035-040

Текст научной статьи Символ и чудо у средневековых францисканцев: Антоний Падуанский

Среди образов европейского средневековья Антоний Падуанский (1195–1231) – младший современник основателя францисканского движения Франциска Ассизского, один из самых известных и почитаемых во всем католическом мире святых францисканского ордена, автор многочисленных проповедей [19]. Антоний известен также и как преподаватель теологии, создатель и организатор системы университетского образования. В Падуе, где он провел последние годы его недолгой жизни, в 1222 г. при его содействии был основан Падуанский университет, один из древнейших в Европе [20].

Уже не раз было замечено исследователями [16], что многочисленные тексты Антония обнаруживают его глубокую культуру и знакомство практически со всем кругом средневековых знаний (в противоположность «простому и безыскусному» Франциску Ассизскому, основателю ордена). Так, например, классификация человеческих пороков Антония Падуанского явно повлияла на концепцию потустороннего мира в «Божественной комедии» Данте (Антоний писал за несколько десятилетий до создания Комедии). Некоторые важнейшие дан- товские образы также кажутся заимствованными из проповедей Антония, прежде всего один из самых известных дантовских образов – образ страшного и темного леса грехов и заблуждений, которым открывается Комедия, являющийся довольно точным заимствованием из проповедей Антония. В известном пассаже из «Воскресных проповедей» Антоний описывает адский лес как бесплодное, ужасающее собрание грехов, полное зверей и чудовищ. Интересно, что человеческие пороки у Антония предстают именно в образе зверей; очевидна преемственность дантовских адских символических зверей (рыси, льва, волчицы), и Данте лишь развивает эти образы.

В историю средневекового западного христианства св. Антоний вошел как величайший чудотворец, совершавший самые невероятные чудеса. В европейских католических странах, а также в Латинской Америке, где вера в чудеса не угасает и в наше время, он и по сей день является предметом самого экзальтированного и искреннего почитания.

Отношение к чуду как к естественному явлению – это одна из основополагающих

Общество

идей францисканской духовности: мир прекрасен и полон чудес, которые происходят постоянно в самых обыденных и повседневных обстоятельствах. При этом Антоний настолько легко нарушает любые законы природы, что вмешательство потусторонней силы воспринимается как нечто естественное.

Психологический феномен чуда неоднократно описывался исследователями. Толпа, жаждущая чуда, – неотъемлемая черта средневековой реальности, а реальность ожидаемого чуда – атрибут средневекового менталитета. Средневековая агиографическая литература изобилует чудесами [15], в которые, безусловно, верила читательская аудитория, и только много позже автору Декамерона пришло в голову посмеяться над ними.

В обширной средневековой канонической агиографии, посвященной св. Антонию, некоторые из чудес все же рисуют его индивидуальный облик [18], и современному читателю становится особенно ясна способность Антония оказывать сильнейшее

Общество. Среда. Развитие № 4’2022

психологическое влияние, как на отдельного человека, так и на группу людей [13]. Так, он предстал перед самим легендарным кровавым тираном Италии – гибеллином Эццелино да Романо, настоящим маниакальным убийцей, считавшим себя сыном дьявола. В эпоху всеобщего торжества религии на знамени его было написано: «Враг бога, правосудия и милосердия». Эццели-но – это также и дантовский образ – Данте помещает его в Ад «в кипящую кровью реку седьмого круга» (Ад, XII, 106). Под влиянием слов Антония Эццелино прекратил свои зверства. Впоследствии художники часто изображали эту сцену – одинокий монах стоит перед лицом тирана и его разнузданного окружения и смело бросает ему в лицо угрозу Страшного Суда [17].

Антонию, блестящему проповеднику, приходилось проповедовать самой разной аудитории, что было ожидаемо для специфики миссионерского ордена: францисканцы проповедовали и многочисленным разнообразным еретическим сектам (прежде всего катарам), и мусульманам (вспомним историческую встречу Франциска Ассизского и египетского Султана), и сатанистам (Эц-целино да Романо, называвшим себя сыном дьявола). Это, конечно, было опасно и часто имело трагические последствия: вспомним гибель пяти францисканских проповедников, потрясшую молодого Антония, а также драматический «Рассказ об истинной и совершенной радости» Франциска Ассизского о мучительно трудном пути народного про- поведника, произведший огромное впечатление на Льва Толстого, большого поклонника францисканского учения [5].

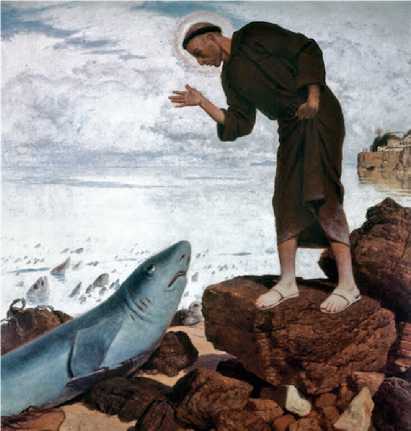

Средневековые агиографы описывают чудеса св. Антония ожидаемо схематично, вписывая их в обычную житийную канву средневековой литературы, и практически все они в той или иной степени напоминают чудеса Франциска Ассизского, основателя ордена и духовного учителя Антония. Это, в первую очередь, известное чудо «Проповеди рыбам», совершенное Антонием на берегу Адриатического моря возле Римини, когда городом совершенно завладели еретики (в XIII столетии в северной Италии существовало огромное количество самых разнообразных еретических сект – катаров, патаренов и т.д.); Антоний пытался говорить с ними, но никто из людей не захотел его слушать. Тогда Антоний вышел на берег моря и стал проповедовать морской стихии; сразу же к берегу со всей Адриатики приплыли всевозможные рыбы и обитатели моря и стали слушать его. Впоследствии «Проповедь рыбам» стала одним из распространенных сюжетов в живописи, как и еще более знаменитый сюжет – «Проповедь птицам» Франциска Ассизского, параллель с которой очевидна. Ситуация здесь аналогична: Франциска не хотели слушать обозленные и жестокосердные люди, и тогда он стал разговаривать с творениями природы (птицами), и именно они, слетевшись отовсюду, поняли и приняли его. Необходимо заметить, что в ранней францисканской агиографии Франциск Ассизский воспринимался как некий маг-чудотворец, владеющий языком животных и укрощающий силы и стихии природы (речь идет, прежде всего, об известнейшем чуде укрощения Франциском грозного волка). Напомним, что первые францисканцы XIII–XIV вв., опирающиеся на народную, а не на церковную религиозность, постоянно балансировали на грани ереси и непризнания официальной церковью их учения. Антоний – его ученик и последователь Франциска Ассизского, и в его поведении также чувствуются элементы архаической магии.

«Проповедь рыбам» св. Антония с нашей точки зрения должна рассматриваться как характерный для средневековья текст, наполненный глубокими смыслами, в которых соединяется как христианская и дохристианская символика, так и общая индоевропейская мифология.

О многозначности символа и о его связи с идеей космического универсума пишет С.С. Аверинцев: «Если для чисто утилитарной знаковой системы полисемия

Эль Греко. Св. Антоний

(многозначность) есть лишь бессодержательная помеха, вредящая рациональному функционированию знака, то символ тем содержательнее, чем более он многозначен: в конечном же счете содержание

Арнольд Бёклин. Св. Антоний. 1892

подлинного символа через опосредующие смысловые сцепления всякий раз соотнесено с “самым главным” – с идеей мировой целокупности, с полнотой космического и человеческого “универсума”» [1].

Сама ситуация вступления человека в вербальный контакт с водной стихией является фольклорной и дохристианской. Уже не раз говорилось о связи раннефранцисканской литературы XIII в. с дохристианскими средиземноморскими символами. Обращение Антония к водной стихии – это не просто жест отчаяния и отречения от бездушного людского рода, это и заклинание природы, архаическая магия и пантеизм, уходящий корнями в античные дохристианские представления, характерные для раннего францисканства.

С морем у Антония были «глубоко личные», не совсем «благостные» отношения: в юности он стремился на корабль крестоносцев, отплывающих в Святую землю; он мечтал повторить подвиг своих собратьев-францисканцев, казненных мусульманами за проповедь христианства, но тяжело заболел и остался на берегу. Антоний, выходя в отчаянии на берег моря для проповеди, помнил, что когда-то не смог пе- ресечь его, именно море продолжало отделять его от Святой земли; чудо хождения по воде осталось для него недоступным.

В рамках францисканской духовности образ воды и моря, безусловно, положителен: это «сестра моя вода». Вспомним, что основатель движения Франциск Ассиз-

Святой Антоний проповедует рыбам, более чувствительным, чем еретики. Школа Джироламо Тессари, 1518

Общество

ский в своем программном произведении «Гимн творениям» 1226 г., где он описывал все стихии Вселенной, посвятил незабываемые строки воде, называл ее своей сестрой, благословлял ее и подчеркивал ее чистоту. В этом восприятии воды францисканцы, конечно, идут вслед за общими христианскими представлениями. Вода действительно воспринимается в христианстве (а также в других религиях) как сакральная субстанция: при обряде крещения младенца погружают в воду; святая вода изгоняет дьявола. Вода представляется источником и зарождением жизни: при сотворении мира дух Божий носился над водою, символом материи (Быт. 1:2).

Вода, конечно, является и символом спокойствия, мудрости и чистоты, свободной стихии, свободного передвижения, ее ничто не сдерживает, и она не подвержена мелким страстям. Величественная и необузданная морская стихия является одним из важнейших символов свободы в европейской литературе: Пушкин гениально выразил это в стихотворении 1824 г. «К морю»: «Прощай, свободная стихия...». Особо зримо величие, красота и мощь морской стихии, животворящей или губительной, ощущаются в картинах великого И.К. Айвазовского, посвятившего свое творчество изображению моря.

В средневековой культуре вода часто имеет мистические и магические свойства.

Вода из кельтского колодца Гластонбери исцеляет и предсказывает будущее; именно у этого волшебного источника находится одно из возможных местонахождений Чаши Грааля, центрального образа легенд арту-ровского цикла. Вспомним, что артуров-ский цикл имеет тесные связи с легендами средневековой Италии: итальянский аналог английского Гластонбери – готическое аббатство Сан Гальгано, один из важнейших

Общество. Среда. Развитие № 4’2022

эзотерических центров, имевшее широкую известность в эпоху средневековья.

Но символика воды гораздо глубже, многозначнее и не ограничивается только положительными сторонами. У Юнга [11, с. 94–209] вода интерпретируется как символ бессознательного, а глубокая вода символизирует потусторонний мир и смерть. При этом вода может быть как созидающим элементом, так и стихией разрушения. Она может выступать как разрушительница, в особенности в культурах тех народов, история которых связана с морем, которые прошли через катастрофы, связанные с водой – наводнения, цунами. Это, в первую очередь, ареал Средиземноморья и Ближнего Востока с мифологическим комплексом Великого потопа и гибели Атлантиды; здесь водная, морская и рыбная мифология особенно богата.

Из этого проистекает амбивалентность ее символики: вода, таким образом, является грозной стихией, символом гнева, грозного предостережения, скрытой угрозы, исходящей из глубины Царства мертвых. Море – это прежде всего таинственная смертельная неизвестная бездна, олицетворяющая «Древний ужас» – Великий потоп, один из древнейших элементов, составляющих мифологии Апокалипсиса: огромная волна сметает целую цивилизацию (вспомним картину Л. Бакста «Древний ужас», изображающую гибель Атлантиды).

Данте в «Божественной комедии», написанной через несколько десятилетий после смерти Антония Падуанского, неоднократно пишет об инфернальных качествах воды и океана и изображает Ад в соответствии с представлениями своего времени – как переплетение пяти адских рек, каждая из которых символизирует границу между мирами. Это река забвения Лета, река-болото ужаса и мрака Стикс, река Ахерон, через которую Харон перевозит души умерших, река кипящей крови Фле-гетон, самые глубины Ада – ледяное озеро Коцит с вмерзшим в него Люцифером.

Средиземное море богато разными морскими существами, большими и малыми, мирными, опасными и хищными, прекрасными и ужасными, реальными и фантастическими. Антония, вышедшего на берег моря и взывающего к существам морской бездны, встречает весь средневековый бестиарий. Морское разнообразие существ – это, конечно, аналог разных языческих народов и еретических сект (катаров, пата-ренов и т.д.). обращаемых в христианство миссионерами – францисканцами.

Символика рыбы подобна своей глубиной морям и океанам, в которых она обитает. Прежде всего рыба занимает важное место в сложнейшей системе алхимических и астрологических символов, символизируя стихию воды и некую тайную субстанцию. Кроме того, она связана со всеми аспектами культа Великой богини Матери и со всеми средиземноморскими лунными божествами.

В архаических евразийских космогонических представлениях, где бесконечный океан объемлет всю Вселенную, именно гигантская рыба кит является опорой Земли. При этом рыба более многозначный символ, чем птица, которая связана только с небом и почти всегда позитивна. Рыба наделена хтонической символикой и неотделима от символики воды. Рыба амбивалентна, это древнейший многозначный символ, изображения рыбы мы находим в изобразительном искусстве с древнейших времен в наскальных рисунках палеолита и неолита [3], в изображениях каменных рыб Сибири и Кавказа [6]. В средиземноморских культурах рыба имеет особое значение: в египетской рыба является символом бога Осириса. В шумерской культуре древневавилонский бог плодородия Эа превращается в рыбу; у древних семитов – рыбоподобный бог Дагон. У древних кельтов рыба является символом высшего знания богов, у древних скандинавов рыба воспринималась как символ мудрости и способности предвидеть будущее. В древнеиндийских культурах (в индуизме) бог Вишну принимает облик рыбы. Древнегреческая богиня Афродита, родившись в море, превращалась в рыбу [4]. У римлян рыба и море – часть загробного мира, у этрусков – дельфин (и дельфин, и кит, являясь млекопитающими, воспринимаются в древних культурах как рыбы) [7]. Древнерусские дохристианские гадания связаны с культом воды [2] и водных ритуалов, там присутствует такие важнейшие образы, как живая и мертвая вода, сказочная щука, обладающая волшебной силой, русалки, Чудо-Юдо рыба-кит, золотая рыбка, где золото – символ божественного происхождения; интереснейшим с точки зрения общеевропейских сюжетов является цикл русских сказаний и былин о Садко, подводном мире и морском царе.

Не будем забывать также, что море – это амбивалентная стихия, несущая одновременно и символику мирового зла. Море наполнено чудовищами и демонами, из его глубин выходит на берег библейский ветхозаветный Левиафан, огромный морской змей-дракон, воплощение хаоса и пожиратель душ человеческих. Недалеко от Левиафана таится еще один демон-оборотень водного Ада – Бегемот, персонаж средневековых бестиариев, превратившийся в литературе XX в. в булгаковского кота – Бегемота, помощника и шута самого дьявола Воланда. Из глубин поднимается Кракен – огромный головоногий моллюск, губящий корабли, персонаж исландской мифологии.

Древнегреческое морское чудовище Сцилла изображалось с рыбьим хвостом [8], а Харибда – как гигантский затягивающий водоворот, поглощающий целые корабли; большую роль играли морские монстры в загробных представлениях Боспорского царства [9].

Отметим также, что для обитателей воды характерна таинственность (они пребывают в среде, недоступной для человека, они не дышат воздухом), бесстрастность, холод- ность и недоступность, мудрость, особый загадочный гипнотизирующий взгляд. Рыба – хранительница глубинных тайн, водяное существо с холодной кровью и отсутствующим взглядом, ее холодная кровь ассоциируется с потусторонним миром мертвых, а мертвые знают больше живых. Рыба нема, это еще более связывает с миром мертвых; согласно средиземноморским легендам, рыбы – это души усопших или неродивших-ся детей. Морским существом является и одна из самых известных фигур античной мифологии – устрашающая Медуза Горгона [10, с. 83], парализующая и превращающая в камень того, кто посмотрит на нее.

Характерно, что в литературе Нового времени море и его зловещие обитатели не утратили своих пугающих черт. Это и образ гигантского кашалота из романа «Моби Дик» Г. Мелвилла, и Коломбр – загадочное полумифическое морское чудовище, носитель мудрости и тайного знания, владелец подводных сокровищ из философского рассказа Дино Буццати; у мастера ужасов и мистики Г.Ф. Лафкрафта – рыбообразный бог Дагон, демон и властитель мрачной морской бездны, морское чудовище Ктулху, спящее мертвым сном в затонувшем городе на дне Тихого океана. Е. Блаватская в книге «Тайная доктрина» описала древнюю расу полулюдей-полурыб. Это и морской дьявол Ихтиокентавр у Х.Л. Борхеса из «Книги выдуманных существ».

Рыба – это и древний христианский символ, который неоднократно изображался в катакомбах эпохи гонений на первых христиан. В раннехристианском искусстве рыба изображалась на столе последней трапезы Иисуса с учениками (тайная вечеря) вместе с хлебом и вином. Это символ, тайнопись, пароль, некий знак принадлежности к закрытому сообществу, секте, в данном случае – к христианской общине, члены которой находились в постоянной смертельной опасности. По изображению рыбы в катакомбах первые христиане узнавали места встреч и своих тайных культов. Монограмма Иисуса – акростих, т. е. каждая буква является началом слова и вся фраза означает зашифрованное именование Христа, акроним – Iesous Christos Theou Hyios Soter (Иисус Христос сын божий спаситель, ICHTHUS – рыба). Известное евангельское чудо насыщения пяти тысяч человек двумя рыбами и пятью хлебами представляет собой некую метафору евхаристии. Особое значение имеет сюжет о пророке Ионе, проглоченном большой рыбой и пребывавшем в ней три дня, а затем исторгнутом ею, что символизирует воскресение и победу над смертью.

Общество

В евангельской притче о чудесном улове Иисус называет своих учеников Петра и Андрея рыбаками, обещает их сделать «ловцами человеков» (От Матфея: 4, 19); рыбы здесь символизируют людей, а безбрежный океан – бездну зла и греха. Подчеркнем также, что символом папской власти является перстень рыбака, на котором изображен апостол Петр, закидывающий сеть в море, что является напоминанием библейских слов о том, что ученики Христа станут ловцами душ человеческих. Примерно это и происходит в «Проповеди рыбам».

Строго говоря, в «Проповеди рыбам» Антония Падуанского (как и в «Проповеди птицам» Франциска Ассизского) нет явного нарушения законов природы, так как и рыбы, и птицы безмолвно внимают проповеди святого; здесь нет ни воскрешения мертвых, ни превращения воды в вино, ни хождения по воде; чудо здесь скорее в диалоге человека с природой и со стихией, в подчинении необузданной стихии силе слова – Логоса. Св. Антоний усмиряет Словом эту непокорную стихию со всем многообразием ее обитателей. Еще раз подчеркнем, что в системе францисканской духовности вся Вселенная является единой семьей, и францисканский проповедник называет самых опасных и устрашающих морских чудовищ словами «брат» и «сестра» и благословляет их [12]. При этом слова св. Антония просты и понятны, так как францисканцы всегда проповедуют элементарные евангельские истины, любовь к Богу и ко всем его творениям, радость от созерцания прекрасного мироздания, которое представляется одухотворенным и объединенным в одну семью [14]. Заметим также, что в системе средневековых представлений вместе со св. Антонием незримо присутствует еще один чудотворец – св. Николай, покровитель и заступник моряков, спасающий мореплавателей в бурю от морской стихии.

И, конечно, св. Антоний возносит молитву главной фигуре средневековой духовности – Мадонне, Богородице, деве Марии: Ave Maria, maris stella («Радуйся, Мария, звезда морей!») Антоний – один из создателей средневекового культа Богоматери [16], написавший цикл проповедей во славу девы Марии.

Проповедь Антония Падуанского рыбам является, таким образом, зеркальным отражением проповеди птицам Франциска Ассизского; в одном случае маг-чудотворец силой слова заклинает воздушную стихию, в другом – водную и, таким образом, властвует над стихиями и материальным миром.

Общество. Среда. Развитие № 4’2022

Список литературы Символ и чудо у средневековых францисканцев: Антоний Падуанский

- Аверинцев С.С. София-Логос. Словарь. 2-е, испр. изд. – Кiев: Дух i Лiтера, 2001. – С. 155–161.

- Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. – М.: Индрик, 1997. – С. 369–372, 746–758.

- Левин М.Г., Этнографические параллели к неолитическим фигурам рыб // Советская этнография. – 1939, № 2.

- Maрр Н.Я., Иштарь (от богини матриархальной Афревразии до героини любви феодальной Европы) // Яфетический сбоник. Том. 5. – Л., 1927.

- Мелешко Е.Д. Л.Н. Толстой и Франциск Ассизский: опыт духовного братства // Философия непротивления Л.Н. Толстого: систематическое учение и духовный опыт. – Тула,1999. – С. 239–252.

- Пиотровский Б.Б. Вишапы. Каменные статуи в горах Армениии. Изд.рмян. филиала АН СССР. – Л., 1939. – 40 с.

- Шауб И.Ю.. Италия-Скифия: культурно-исторические параллели. М. – СПб.: Новый Гермес, 2008. – 155 с.

- Шауб И.Ю. О семантике изображения Скиллы на зеркале из Артюховского кургана // Боспорский феномен. Искусство на периферии античного мира: Матер. междунар. научн. конф. – CПб., 1–4 дек. 2009 г. – СПб.: Нестор-История, 2009. – C. 276–280.

- Шауб И.Ю. Морские монстры в загробных представлениях боспорян // Боспорский феномен: население, языки, контакты. – СПб.: Нестор-История, 2011. – С. 131–136.

- Шауб И.Ю. Эллинские традиции и варварские влияния в религиозной жизни греческих колоний Северного Причерноморья (VI–IV вв. до н.) // Saarbrucken: LAP, 2011. – P. 83.

- Юнг К.Г. ЭОН. Исследования о символике самости. – М.: АСТ, 2019. – С. 94–209.

- Robaud V. Introduzione alla lettura del “Cantico delle creature” // Responsabilita’ del sapere. – 1977.

- Cantini G. Sant’Antonio di Padova oratore // Studi francescani. – 1932, № 4. – P. 403–428.

- Cardini F. Francesco d’Assisi. – Milano,1989. – P. 261–262.

- Cessi R. Legende antoniane. – Milano: Vita e pensiero, 1936. – 115 p.

- Costa B. La mariologia di Sant’Antonio di Padova // Messaggero di S. Antonio, Padova. 1950. – 181 p.

- Fausti L. L’iconografia di Sant’Antonio di Padova // Miscellanea Francescana. –1932, № 3. – P. 189–200.

- Frasson L. La personalita’ di Sant’Antonio di Padova nei suoi sermoni // I volti antichi e attuali del Santo di Padova. Padova. – 1980. – P. 179–180.

- Manselli R. Sant’Antonio di Padova e la prima predicazione francescana // Il Santo. – 1968, № 8. – P. 3–19.

- Rigon A. Sant’Antonio e la cultura universitaria nell’ordine franescano delle origini // Francescaneimo e la cultura universitaria. Atti del XVI Convegno internazionale. Assisi 13-14-15 ottobre 1988. Universita’ degli studi di Perugia, Centro di studi francescani. –1990. –P. 67–92.