Синдром остеомаляции - социально-экономическая роль и клинико-диагностические проблемы

Автор: Аврунин Александр Самуэльевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Обзор литературы

Статья в выпуске: 2, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель. На основе количественного анализа результатов библиографического поиска в базе данных «Medline» и выборочного изучения содержательной части публикаций охарактеризовать динамику внимания научно-медицинской общественности к проблеме остеомаляции. Материал и методы. Исследовали за период с 1960 по 2012 годы количественную ежегодную динамику публикаций методом статистического математического моделирования. Для этого формировали динамические ряды, содержащие данные о количестве ежегодных публикаций, которые аппроксимировали полиномиальным сплайном четвертого порядка и получали модель тренда с параметрами аппроксимации р=0,1 (P

Остеопороз, остеомаляция, диагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/142121761

IDR: 142121761 | УДК: 616.71-007.233-007.234-073.7-079.4

Текст научной статьи Синдром остеомаляции - социально-экономическая роль и клинико-диагностические проблемы

Среди метаболических болезней скелета синдром остеомаляции1 занимает особое место, так как, с одной стороны, сведения о его эпидемиологии, ультраструк-турной морфологии и патогенезе на тканевом уровне носят отрывочный характер, а с другой – показано, что этот синдром не только широко распространен [13, 14], но и играет существенную роль в возникновении низкоэнергетических переломов [13], то есть имеет важное социально-экономическое значение.

Цель: на основе количественного анализа результатов библиографического поиска в базе данных «Medline» и выборочного изучения содержательной части публикаций охарактеризовать динамику внимания научно-медицинской общественности к проблеме остеомаляции.

Исходя из того, что одним из основных критериев внимания к конкретной проблеме, а также уровня финансирования исследований, направленных на ее решение, является количество публикаций в рецензируемых научных и медико-биологических журналах [3], нами про- веден поиск статей на ключевое слово «Osteomalacia» в базе данных «Medline» в интервале с 1960 по 2012 год и выявлено 5555 статей. Оценка значимости этого количества в настоящей работе проведена с учетом социальноэкономической важности данной патологии.

Социально-экономическое значение остеомаляции, как отмечено выше, определяется ее широкой распространенностью и существенной ролью в возникновении низкоэнергетических переломов. Так, E.M. Lewiecki с соавторами [14], анализируя доклады, сделанные на симпозиуме, посвященном костному здоровью, отмечают, что в условиях неселективной аутопсии остеомаляция встречается в 1 % случаев, но достигает 18 % среди лиц, живущих в доме престарелых, и пациентов с переломами бедра. По данным M. Priemel с соавторами [13], исследовавших биопсии подвздошной кости, увеличение отношения объем остеоида/объем кости более чем на 2 % наблюдается у 24 % пациентов.

Учитывая вышеизложенное и тот факт, что, согласно современным представлениям, основной причиной низкоэнергетических переломов является остеопороз [11], представляется логичным для оценки значимости общего количества статей по остеомаляции сравнить их с общим количеством публикаций, посвященных остеопоро- зу. Поиск в базе данных публикаций на ключевое слово «osteoporosis» за отмеченный выше интервал времени выявил 57338 работ, то есть больше в 10,3 раза. Для выяснения причин такой огромной разницы был проведен выборочный анализ содержательной части этих работ, позволивший предположить, что одной из основных являются различия в диагностических возможностях клиницистов. Другими словами, различия в доступности и распространенности в широкой медицинской практике методов диагностики остеомаляции и остеопороза.

Диагностика остеопороза основывается преимущественно на данных рентгеновского исследования [10]. При этом, если до 1985 года основным методом диагностики была рентгенография, то начиная с конца XX века до настоящего времени ее вытеснила двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДЭРА) [3]. Преимуществом последней являются низкая лучевая нагрузка на пациента [1, 2, 4] и низкие трудозатраты. На выполнение денситометрии и диагностирование остеопороза этим методом требуется всего 20-30 мин. Однако, как всегда, «дьявол» кроется в деталях. Производители денситометров заложили в программное обеспечение данного оборудования диагностически значимую величину снижения костной массы, и когда это снижение достигает требуемого уровня диагностируется остеопороз или остеопения, независимо от патологического процесса, вызвавшего данное снижение. То есть, остеопороз диагностируется и у пациентов со снижением костной массы, вызванным остеомаляцией [14]. Это известный факт и, как отмечает J.A. Kanis с соавторами [5], в последние десятилетия признано некорректным использование ДЭРА для диагностики остеопороза у пожилых лиц в связи развитием у них остеомаляции, вызываемой неполноценным питанием.

В этой связи необходимо отметить, что в этиопато-генезе остеомаляции ведущее значение отводят витамину Д и, по мнению большинства экспертов, если 25(ОН) D <50 нмоль/л (<20 нг/мл) в сыворотке крови – это состояние представляет собой дефицит витамина D, а между 52,5 и 72,5 нмоль/л (21 и 29 нг/мл) – недостаток этого регулятора [8]. Исходя из данных величин, 1 миллиард населения Земли имеет дефицит витамина D, который вызван, в том числе, недостаточной инсоляцией, пигментацией кожи, неполноценным питанием, уменьшением синтеза витамина D при старении и др. Например, показано, что 36 % студентов – медиков и врачей молодого возраста в Бостоне имеют уровень 25(ОН)D <50 нмоль/л. Кроме того, в этом городе у 30 % белого населения, 42 % латино-американского и 84 % афроамериканского, независимо от пола, уровень 25(ОН)D также <50 нмоль/л. Подобные исследования, проведенные в Балтиморе, показали, что у 54 % жителей старше 65 лет уровень 25(ОН)D <25 нмоль/л (<10 нг/мл) [7, 8].

В контексте рассматриваемой проблемы необходимо подчеркнуть, что дефицит витамина D чрезвычайно распространен среди пациентов с остеопорозом, в том числе, женщин в постменопаузе, особенно с переломом в анамнезе. Эти данные подтверждаются эпидемиологическими исследованиями, проведенными среди жителей Европы, Центральной и Южной Америки. С клинических позиций важно, что лечение витамином D пациентов с остеомаляцией не только нормализует параметры кальций-фосфорного обмена, но и инициирует быструю минерализацию остеоида. Этот феномен часто встречается в клинической практике у пациентов с диагнозом остеопороз, которые кроме дорогостоящей терапии антиостеопоротическими препаратами получают лечебные дозы витамина D. При подобной терапии величина быстрой прибавки минеральной плотности кости может достигать 30-50 % [8]. Из изложенного вытекает настоятельная необходимость у пациентов со значительным снижением костной массы и, соответственно, высоким риском перелома, до назначения антиостеопоротиче-ских препаратов проводить дифференциальную диагностику между остеопорозом и остеомаляцией.

Диагностика остеомаляции проводится на основании морфологических исследований, причем общепринятый рутинный метод окраски гистологических срезов декальцинированной кости гематоксилином и эозином для выявления дефекта минерализации не информативен. Диагноз остеомаляции требует исследования недекальцифицированных биоптатов и использования специального микротома и лезвий [9]. Диагностически наиболее доказательным является метод двухкратной маркировки костной ткани тетрациклином, принимаемым per os, с последующей биопсией подвздошной кости [9, 14].

Учитывая, что для диагностики остеомаляции необходимо проведение инвазивных манипуляций и использование длительных, трудоемких и редко применяемых в широкой клинической практике гистологических методов, а для диагностики остеопороза используются рутинные, широко распространенные рентгеновские методы, логично предположить – превалирование работ, посвященных остеопорозу, отражает, кроме прочего, тот факт, что внимание медицинского сообщества к проблемам остеопороза и остеомаляции развивается по принципу наименьшего сопротивления. Если данное предположение верно, то оно должно было найти свое подтверждение в ежегодной динамике количества публикаций по проблеме остеомаляции.

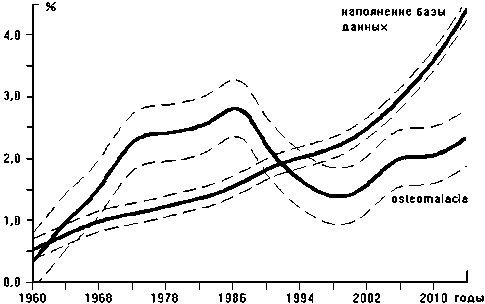

Динамика публикаций, посвященных остеомаляции, за рассматриваемый временной интервал оценивалась по результатам статистического математического мо-делирования2 (рис. 1). Как видно из графика, эта динамика носит волнообразный характер с максимумом в 1984 году, последующим минимумом в 1997 году и новым незначительным подъемом, происходящим до настоящего времени. Для исключения влияния на эти сдвиги изменения общего количества публикаций в базе данных «Medline» был проведен анализ ее наполнения. Установлено, что, если в 1960 г. общее количество включенных в базу данных публикаций из рецензируемых журналов составило 111547, то в 2012 году – 937226. Следовательно, за 52 года их число выросло в ≈8,4 раза. При этом, как видно из графика (рис. 1), этот прирост носит постоянный, а не волнообразный характер. Следовательно, наблюдаемое волнообразное изменение количества публикаций, посвященных остеомаляции, отражает, в первую очередь, изменение интереса медицинской общественности к данной проблеме.

Рис. 1. Результаты математического статистического моделирования динамики наполнения публикациями из рецензируемых журналов базы данных «Medline» и количества публикаций на ключевое слово «Osteomalacia». Обозначения: по вертикальной оси – доля (в %) ежегодно включаемых в базу данных публикаций к общей массе статей по проблеме, по горизонтальной оси – годы; сплошная линия – тренд изменения показателя, аппроксимация сплайнами с параметрами модели P=0,1 (р=0,05); пунктирная линия – полуширина доверительной полосы (1,96 σ)

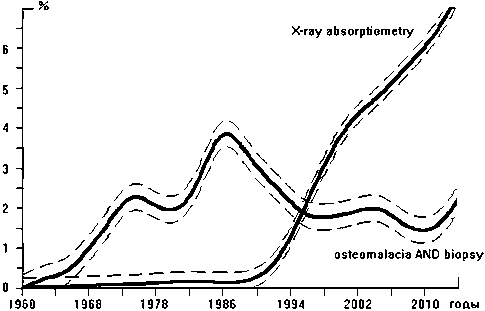

Причина снижения интереса к проблеме остеомаляции, исходя из высказанной выше гипотезы, связана с увеличением доступности методов диагностики остеопороза, то есть внедрением в клиническую практику ДЭРА. Если это предположение верно, то, следовательно, ежегодный рост публикаций с использованием ДЭРА должен совпадать по времени с уменьшением количества публикаций не только по проблеме остеомаляции в целом, но и публикаций с использованием биопсий, необходимых для верификации диагноза остеомаляции. Для проверки данной гипотезы был проведен поиск статей на ключевые слова «X-ray absorptiometry» и «Osteomalacia AND biopsy». Статистические математические модели результатов исследования представлены на рисунке 2. Действительно, как видно из графиков, снижение числа публикаций, в которых авторы использовали биопсии для подтверждения остеомаляции, по времени совпадает с ростом количества статей, посвященных применению ДЭРА. Разнонаправленные тенденции наблюдаются также при сравнении кривых на ключевые слова «X-ray absorptiometry» и «Osteomalacia» (рис. 1 и 2). Таким образом, полученные данные являются косвенным подтверждением высказанной выше гипотезы о том, что гипердиагностика остеопороза при снижении костной массы еще больше усилилась после внедрения метода ДЭРА в широкую клиническую практику.

В этих условиях следовало ожидать значительной доли публикаций, в которых диагностическая биопсия костных структур выполняется по жизненным показаниям, например, при определении тактики или эффективности лечения пациентов с хронической болезнью почек, онкопатологией и др. Проведенный нами анализ подтвердил данное предположение и показал, например, что в интервале с 1960 до 2012 года из общей массы статей на ключевое слово «Osteomalacia AND biopsy» (677 публикаций) 165 статей или 24,4 % посвящено развитию остеомаляции при хронической болезни почек. То есть, эти статьи носят преимущественно клинический характер и, следовательно, несмотря на снижение общего числа публикаций по проблеме остеомаляции, мы ожидали получить относительный при- рост ежегодной доли статей клинической направленности. Это предположение согласуется с данными A. Bhan с соавторами [6], проанализировавшими содержательную часть статей в базе данных «Medline» на ключевое слово «остеомаляция» за период с 1950 до 2009 г. и показавшими, что основная их масса представляет собой описание клинических случаев или серии наблюдений.

Рис. 2. Результаты математического статистического моделирования ежегодного прироста количества публикаций в рецензируемых журналах в базе данных количества на ключевые слова «Osteomalacia AND biopsy» и «X-ray absorptiometry». Обозначения: по вертикальной оси – доля (в %) ежегодно включаемых в базу данных публикаций к общей массе статей по проблеме, по горизонтальной оси – годы; сплошная линия – тренд изменения показателя, аппроксимация сплайнами с параметрами модели P=0,1 (р=0,05); пунктирная линия – полуширина доверительной полосы (1,96 σ)

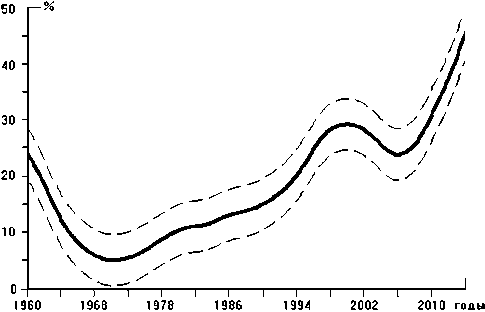

Для проверки правильности высказанной выше гипотезы о росте печатной продукции клинической направленности была проанализирована динамика количества публикаций на ключевые слова «Osteomalacia AND Case report» (рис. 3), которые за рассматриваемый период суммарно составляют 887 или ≈16 % от общего числа работ по проблеме остеомаляции. Установлено, с 1970 года до настоящего времени наблюдается прирост доли этого типа работ от общего ежегодного количества по проблеме остеомаляции, и в 2012 году масса подобных публикаций достигает уже 50 %. При этом важно, что данная положительная динамика происходит параллельно росту числа исследований на ключевое слово «X-ray absorptiometry» (см. рис.1).

Рис. 3. Результаты математического статистического моделирования ежегодной доли публикаций на ключевое слово «Osteomalacia AND Case report». Обозначения: по вертикальной оси – доля (в %) статей на ключевые слова «Osteomalacia AND Case report» от общего количества статей по проблеме остеомаляции, опубликованных за год, по горизонтальной оси – годы; сплошная линия – тренд изменения показателя, аппроксимация сплайнами с параметрами модели P=0,1 (р=0,05); пунктирная линия – полуширина доверительной полосы (1,96 σ)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании данных библиографического поиска и выборочного анализа содержательной части работ, связанных с проблемами остеомаляции и остеопороза, установлено, что:

-

1) синдром остеомаляции – широко распространенная патология скелета, имеющая большое социальноэкономическое значение в связи с повышением риска возникновения низкоэнергетических переломов;

-

2) интерес к проблеме остеомаляции в целом снижается с середины 80-х годов прошлого столетия;

-

3) это снижение совпадает по времени с внедрением новых, более доступных и менее трудозатратных

методов диагностики остеопороза;

-

4) имеются косвенные подтверждения того, что часть больных, страдающих остеомаляцией, проходят под маской остеопороза и именно эти пациенты, по-видимому, в первую очередь обеспечивают быстрый положительный эффект на терапию антиостеопороти-ческими препаратами при дополнении витамина Д;

-

5) полученные данные позволяют рекомендовать при наличии значительного снижения костной массы у пациента перед назначением антиостеопоротического лечения проводить диагностическую биопсию для дифференциальной диагностики остеопороза и остеомаляции.