Синергетическая «традиция» в Центральной Азии

Автор: Нурулла-Ходжаева Наргис Талатовна

Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki

Рубрика: Теория и история культуры

Статья в выпуске: 1 (45), 2012 года.

Бесплатный доступ

В современном ритме жизни сложно представить, какую роль играют традиции в нашей жизни. Однако все люди нуждаются в чувстве безопасности, им нужно жить там, где надежно, то есть им необходимо быть частью некой многозначимой привычной среды, быть связанными со своими предками, иметь правдоподобные объяснения окружающей их действительности с тем, чтобы перестать бояться всего непонятного или неприемлемого с моральной точки зрения. Все это во многом напоминает общинную среду взаимосвязи и взаимосотрудничества. Мы предполагаем, что традиция в состоянии обеспечить чувством такого рода стабильности и безопасности.

Традиция, община, центральная азия, циклизм

Короткий адрес: https://sciup.org/14489152

IDR: 14489152

Текст научной статьи Синергетическая «традиция» в Центральной Азии

Сегодня все сложнее говорить о контрасте, возникающем между современностью и традицией. Свое видение пробле- мы попытался представить философ и поэт Дж. Руми (1207–1723) следующим образом: «Человек похож на текучую воду:

1997–0803 ВЕСТНИК МГУКИ 1 (45) январь–февраль 2012 73–78

как только она замутится, ее дна не увидишь, а дно реки полно жемчугов и кораллов. Осторожно, не мути, он чист и прозрачен. Душа человека похожа на воздух: как только смешается с пылью, она становится завесой неба, мешает лицезреть солнце; но когда пыль исчезнет, воздух станет ясным и прозрачным» (6). Поднявшаяся «муть» современного ритма жизни меняет то, что ранее оставалось чистым и прозрачным во многом благодаря сбереженным традициям. Традиция всегда была/остается интегрированной системой совместных интеллектуальных поисков народов.

Несмотря на то, что жизнерадостное мироощущение европейских просветителей постепенно теряет былую энергию, наука и технология все еще остаются важнейшими факторами, продолжающими руководить жизнью человека. Человек, по крайней мере в социальной сфере, не видит при- чин не ориентироваться на эмпирические науки. Триумф рациональности позволяет индивидуумам более эффективно удовлетворять свои потребности. Однако такой успех истощает общественную жизнь мистификацией той самой необходимой эффективности, которая переходит границы смысла. Когда наука меняет традиционный уклад общинной жизни, переписывая наши ценности в соответствии с телевизионными передачами, она редко дает что-то взамен. Тогда как традиционная добродетель не может развиваться в технически ограниченном пространстве. Дефицит традиций, имевших большое моральное значение, и обусловливает современный нам кризис общественного развития.

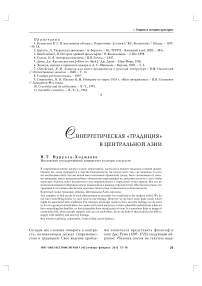

Традиции представляются нами как широкий многовекторный процесс. Мы попытаемся его упростить, представив на схеме основные функции традиций:

Схема 1

На протяжении веков люди решали проблемы, неизменно возникающие в ходе совместного существования, опираясь на установившийся порядок в поведении, быту, опираясь на традицию. Таким образом, главной функцией традиции следует считать обеспечение связи между людьми.

Традиция сохраняет столь высокую духовную и моральную значимость на протяжении веков вследствие того, что благодаря ей осуществляется процесс передачи зна- ний, чем и обеспечивается преемственность между поколениями. «Непрерывность» – это то, что отличает традицию от простого хранения артефактов. Такая преемственность особенно актуальна для обретения групповой (общинной) идентичности, а следовательно, для достижения целостности групп людей, составляющих ту или иную народность.

Объясняя первую функцию – «связи», уместно привести слова О. Сухаревой, одно- го из признанных экспертов по ЦентральноАзиатскому региону, писавшей: «Участие в пиршествах и угощениях … рассматривалось как священное право и обязанность каждого жителя квартала ... сила традиций такова, что, и тяготясь такого рода обязанностями, никто не может от них уклониться, не рискуя своим добрым именем» (8, с. 28). Такая ситуация во многом сохраняется до сих пор в общинах Центрально-Азиатского региона, так как для жителей этого региона очень важно сохранение связи с остальными и, тем самым, своего «доброго имени».

Комментировать вторую функцию, то есть «передачу знаний», можно через поиск ответа на классический вопрос философии: каким образом мы можем знать, что именно вы думаете, и как вы, в свою очередь, можете знать, что я думаю? Естественно, мы используем язык для того, чтобы понимать и общаться друг с другом. Проблема в том, как объяснить то, что и как мы узнаем из тех звуков, которые произносят другие люди, так как звуки сами по себе не имеют какой-либо связи с теми мыслями, для представления которых они были использованы. И как можно определить, те ли мысли они подали, или же другие? То же самое можно говорить и по поводу знаний получателя сообщения относительно понимания мыслей производителя сообщения. Такого рода загадка была сформулирована как Герменевтический круг, и была введена в научный оборот протестантским богословом Фридрихом Шлейермахером (9). Речь идет о головоломке, которая предполагает, что мы не можем получить те мысли, которые передаются при использовании языка. Другими словами, для того чтобы объяснить, что именно я имею в виду, используя лингвистический прием, мне необходимо использовать другие лингвистические механизмы; и соответственно для этих лингвистических оборотов – последующие, и так до бесконечности, или же вернуться к первоначальному варианту. Чтобы объяснить, что именно подразумевается под словом «гавхора» (на тадж.), нам, вероятно, придется использовать объяснения по типу «кроватка для сна младенца». Однако такое объяснение потребует другого объяснения, опять же языкового и т.д. С лингвистической точки зрения мы в западне, и сложно дойти до нужного смысла. Другим ответом на Герменевтический круг может стать возможность общения не-лингвистических путей. Часто в этом случае ссылаются на интуицию. Особенно настойчиво об интуиции говорил тот же Ф. Шлейермахер, характеризуя процесс понимания как частично сравнительно-грамматический и частично интуитивный (10). Однако интуиция, несмотря на весь свой потенциал, все же относится к сфере частного и подразумевает догадки одного человека. Сложно продемонстрировать ее применение, когда речь идет о перекрещивающемся опыте разных людей.

Вероятно, первым шагом в сломе Герменевтического круга стала разработка концепции ожидаемого поведения, или, другими словами, ожидания определенного поведения от тех, с которыми происходит обсуждение вопроса той же колыбельки – «гавхора». Когда чувство ожидаемого поведения по вопросу колыбельки достигнуто, мы переходим на следующую стадию понимания, а позднее – взаимопонимания. Г. Гадамер считал, что «… понять нечто можно лишь благодаря заранее имеющимся относительно него предположениям, а не когда оно предстоит нам как что-то абсолютно загадочное» (4, с. 17). На основе этого Герменевтический круг предстает как «предвосхищающее движение, пред-понимание постоянно определяет понимание текста … Круг целого и части находят в законченном понимании не свое разрешение, но, напротив, свое подлиннейшее осуществление, воплощение» (3). Отсюда наше предположение, что ожидание выводится на основе традиции, и таким образом оно руководимо теми устоявшимися принципами, которые принадлежат той или иной культуре. Именно таким образом мы подходим к тому, что функция традиции по передаче знаний помогает всем людям ожидать определенного поведения.

Другим немаловажным моментом в обсуждении «передачи знаний» является признание того, что человечество не может развиваться без стремления сохранить и передать все, что накоплено ранее. Знание обычно представляется как кумулятивное, оно передается через фиксированные действия (письменно или устно). И здесь вновь возникает извечный вопрос: насколько эти фиксированные знания в состоянии дать нам то, что мы хотели бы получить? Как мы можем знать, правильно ли мы понимаем слова Дж. Руми: «Вы подаете пример нелогичности, если используете те же методы, с помощью которых обучали вас, только потому, что они достались вам по наследству» (7). И правильно ли мы усвоили урок, данный Ходжа Насреддином: «Как-то раз сосед увидел, что Насреддин ищет что-то, стоя у своих ворот. “Что ты потерял, мулла?” – “Свой ключ”, – ответил Насреддин. Через несколько минут сосед опять спросил: “А где ты его обронил?” – “Дома!” – “Тогда почему же ты ищешь его здесь?” – “Потому, что здесь светлее”». Насколько верно мы их понимаем? Естественно, проблема в том, что мы наблюдаем лишь текст (то есть письмена, которые зарегистрировали высказывания Руми) или устно (рассказ дедушки автора), однако мы не можем знать, что именно думали Дж. Руми или Ходжи Насреддин, что они имели в виду, когда излагали это.

Возникает вновь проблема по типу Герменевтического круга. Мы предполагаем, что ожидаемое поведение через призму традиции также разрешает данную проблему. Иначе, трактовка высказывания Дж.Руми и урок от Ходжи Насреддина, согласно традиции, дают повод говорить о развитии феномена «нормальной науки», то есть живая традиция не исключает смену научных парадигм (5), так как речь идет об исследовании проблемы с другой точки зрения, в другой последовательности.

Третья функция традиции – это групповая идентичность. Что именно дает повод говорить об объединении общины, каковы основы единения общины, что формирует ее идентичность? При современных условиях развития сложно говорить об учреждении системы, позволяющей иметь совместную собственность. Единственно, на что мы надеемся, это традиции, которые связывают группу или представляют ее как связанную, когда члены признают/понимают/сотруд-ничают друг с другом. Таким образом, и в этом случае традиция играет роль в формировании понимания групповой идентичности, так же как и понимания/общения и перевода знаний.

Итак, традиции сохраняли свою актуальность вследствие того, что они выполняли оговариваемые функции, что обеспечивало тем самым порядок и смысл общинной жизни.

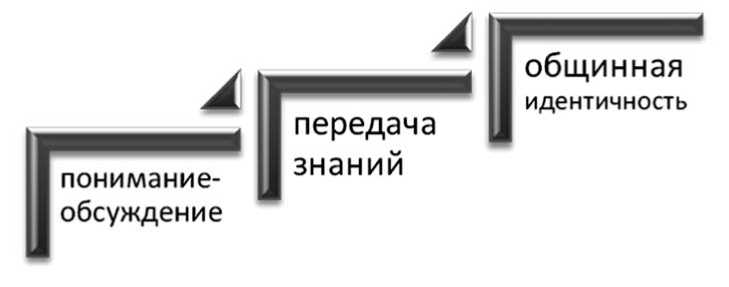

Современность требует выработки нового понимания феномена «традиция», основанного на признании особого, синергетического потенциала традиции, так как именно она в состоянии стимулировать процесс эффективной социальной интеграции. Эта традиция, которая имеет самые разные аспекты применения и развития, одновременно, готова вбирать/применять разные идеи. Такая традиция может быть представлена как «старое вино в новых мехах» – известное выражение Дж. Грасиа (15, p. 41). Такой образ особенно интересно смотрится на фоне формулировки данной академиком Л.И. Мандельштамом (еще в 30-е годы ХХ века) по поводу развития «нелинейной культуры, включающей надежный математический аппарат и физические представления, адекватные новым задачам … которые в состоянии выработать нелинейную интуицию, годную там, где оказывается непригодной интуиция, выработанная на линейных задачах» (1, с. 107). Традиция всегда имела эту специфику: она формируется нелинейной интуицией. В этом сказывается ее синергетический динамизм, так как «каждое поколение переосмысливает традиции, которые были получены; и они тем самым модифицируются для того, чтобы освоить опыт тех, кто в них задействован» (17, p. 72).

Именно синергетическая традиция может стать связующим звеном для тех, кто жил, с теми, кто ушел, и с теми, кто еще не родился, именно такое свойство должно быть признано в качестве перспективы, которую необходимо исследовать. В этом весьма поучительно представил свое видение будущего В.Э. Багдасарян (2, с. 49).

Схема 2 . Исторические парадигмы

Несомненно, поддерживая такого рода развитие, мы считаем, что возрождение интереса к традициям само по себе не является альтернативой постоянной критике современности. Это только средство к расширению и углублению методов анализа путем привлечения материального, лежащего за пределами этой сферы.

Синергетическая традиция ведет к представлению следующей, не менее важной идеи – удержания социального баланса в обществе. В этом плане интересно сослаться на интерпретацию мира, изложенную датским физиком Бернардом Мандевилем. В своей книге «Басня о пчелах», опубликованной в 1705 году, он говорил о том, что общество состоит из двух групп. С одной стороны, рабочие: правильные и продуктивные члены. С другой стороны, напыщенные дворяне. В его истории дворянство, состоящее из лодырей, решило однажды стать хорошими работниками, и это стало причиной падения всего общества. Искусство не могло найти своих энтузиастов и меценатов.

Мандевиль делает вывод, что баланс в обществе сохраняется благодаря признанию/со-хранению традиций, обеспечивающих сходство между «частными пороками и общественными благами». В титуле книги было написано, что это – исследование источника моральной добродетели. Многие современники говорили, что Мандевиль невольно открыл спонтанную природу социального и экономического закона (16). Эта система не нуждается в планировании и конструировании, она лишь нуждается в сохранении этого традиционного баланса.

Такие почитаемые философы, как Ал-Газали (1058–1111), Дж. Руми и Томас Аквинас (1225–1274), также отмечали этот парадокс. Отступники и грешники несут на себе тяжесть общественных дел путем принятия недекларированного контракта с честными и правильными членами общества. В таком процессе жизни неверие неизбежно. Однако это понимание не позволяло сформировать основу новой этической системы, в которой нечестивые освободились бы от греха, и все это потому, что их функцией является обеспечение определенного баланса экономики и общества. Такая идея была представлена в теории Ал-Газали – «гафлат», с араб. «забвение» (13). Дж. Руми считал раздражавших его полицейских и чиновников демонстрацией гнева Бога, необходимым злом. Добродетель и зло в человеческом мире основаны на незнании того, что они участвуют в процессе сохранения баланса этого мира. Такое не- знание является принципиальной основой существования мира. Томас Аквинас говорил, что если никто не совершит греха, то многие полезные вещи исчезнут (12).

На этой основе мы предлагаем восстановить интерес к обсуждению феномена «традиции», не вдаваясь в крайности. Главным в обсуждении должно оставаться стремление снизить уровень «мути» (по Дж. Руми) в современном обществе, и традиция нам в этом поможет.