Синкретический погребальный комплекс Комсомольский II (поздний бронзовый век в Южном Зауралье)

Автор: Епимахов А.В., Епимахова М.Г.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Андроновская общность является одной из наиболее масштабных феноменов позднего бронзового века (II тыс. до н.э.) в Северной Евразии. Выделение локальных вариантов и культурных традиций в границах этой общности остается проблемой. Это, в свою очередь, затрудняет понимание механизма формирования и функционирования общности в целом. Главным препятствием является интерпретация синкретических памятников, сочетающих черты разных культурных традиций. Статья вводит в научный оборот результаты раскопок могильника Комсомольский II (Южное Зауралье). Памятник является частью комплекса с поселением Левобережное и синхронизируется с одним из его этапов. Курган 5 хорошо иллюстрирует особенности погребальных ритуалов и комплекса керамики, объединяющих черты алакульской и срубной культур. Ингумация покойных в положении скорченно на левом боку в сочетании с ориентировкой головой на север может трактоваться как черта срубной культуры. Значительная часть керамического комплекса также имеет черты данной традиции. Наряду с этим коллекция включает типичные черты алакульской посуды, отдельные алакульские сосуды, фаянсовый бисер и астрагалы. Последние практически не встречаются в срубных памятниках. К настоящему времени, наряду с синкретическими в Зауралье, обнаружены и собственно срубные курганы. Первые результаты датирования указывают на длительное сосуществование двух традиций на одной территории. Для существенного прогресса в понимании процессов требуется существенное расширение источниковой базы и пространственный анализ всей совокупности данных. Особенно остро ощущается дефицит в отношении памятников к востоку и юго-востоку от публикуемого комплекса.

Южное зауралье, бронзовый век, погребальная обрядность, алакульская и срубная традиции

Короткий адрес: https://sciup.org/145146355

IDR: 145146355 | УДК: 902/904, | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0516-0521

Текст научной статьи Синкретический погребальный комплекс Комсомольский II (поздний бронзовый век в Южном Зауралье)

Со времени открытия первых андроновских памятников в Хакасии прошло почти сто лет, тем не менее, в интерпретации этой культуры (ныне общности) остается немало вопросов. Среди них заметное место занимает выделение на огромной территории типов, этапов и культур, их хронология и соотношение. Не углубляясь в историографический аспект, отметим лишь, что схема периодизации, предложенная К.В. Сальниковым на базе зауральских материалов [Сальников, 1967], критиковалась и пересматривалась многократно [Стоколос, 1972; Матвеев, 1998; и др.], как и схема Г.Б. Здановича [Зданович, 1988; Григорьев, 2002].

При обращении к аргументам сторон приходится признать, что главная трудно сть заключается в интерпретации многочисленных синкретических памятников, часто сочетающих черты разных культурных традиций. С точки зрения авторов, не в последнюю очередь это связано с тем, что представления об основных культурно дифференцирующих чертах складывались на примере погребальных памятников, в основном посуды как наиболее массовой категории. Логика такого предпочтения не только в фрагментарности поселенческой керамики, но и в том, что устроители похоронной церемонии, вероятно, должны были выбирать атрибуты, связанные с индивидом или его социальной группой [Усманова, 2005, с. 92]. Конечно, это допущение, но вполне реалистичное.

Все перечисленное никак не отменяет необходимости введения в оборот новых материалов и поиска ответов на вопросы, кажущиеся вечными. Данная работа посвящена публикации одного из зауральских памятников бронзового века, эпохальная принадлежность которого ясна в отличие от культурной идентификации. При этом памятник расположен в зоне, уверенно включаемой в ала-кульскую ойкумену [Кузьмина, 1994, 2008; Алаева, 2015 и др.].

Результаты полевых исследований

Могильник располагается в 0,5 км к северу от СЗ окраины пос. Комсомольский (Брединский р-н Челябинской обл.), левый берег р. Синташта (Тобольский бассейн). Памятник обнаружен в 1989 г. по материалам дешифрирования государственной аэрофотосъемки И.М. Батаниной. Близость к укрепленному поселению Левобережное (другие названия – Синташта II, Комсомольское) подразумевала их принадлежность одному комплексу. Впрочем, стационарные раскопки поселения продемонстрировали достаточно сложную его историю обжива- ния площадки, которая охватила практически все II тыс. до н.э. (калиброванные радиоуглеродные значения) [Епимахов, Петров, 2021].

Курганный могильник представляет из себя широтно вытянутую цепочку курганных насыпей. Изученный кург. 5 располагался в ее центральной части. К моменту изучения курган имел максимальную высоту 0,25 м и нечеткие границы, диаметр – в пределах 14–16 м. Повреждения связаны с интенсивным антропогенным воздействием и длительным существованием колонии сурков. Последнее практически полно стью уничтожило центр насыпи вместе с погребальными сооружениями в этой части. Об их наличии приходится судить исключительно по переотложенным костям человека и артефактам. Оставление многочисленных бровок и ручная разборка надмогильного сооружения мало добавили к его характеристике, за исключением наблюдения о сохранении погребенной почвы в центре и снятии на периферии площадки.

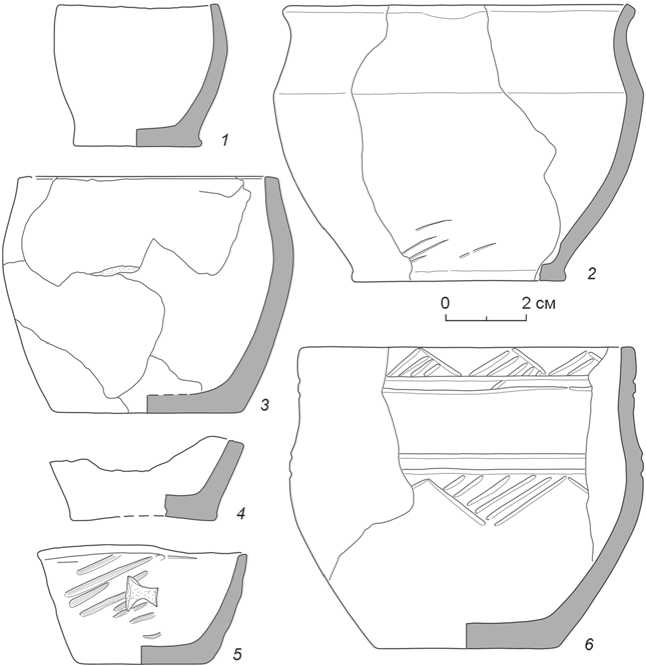

Из обрядовых черт, не связанных напрямую с захоронениями, достойны упоминания находки камней среднего размера (до 10 × 15 см) в разных секторах, не образующих никакой системы, а также установленный на основание череп КРС с прич-ленной нижней челюстью и отчетливыми следами способа умерщвления в виде отверстия овальной формы примерно 4 × 3 см в лобной части. Если это жертвоприношение, видимо, было размещено в небольшом углублении, не прорезавшем материк, то череп и кости конечностей МРС явно располагались на более высоких отметках. Этот комплекс локализован близ одного из погребений (7), но их связь достоверно не установлена. Прочие находки в насыпи (кости человека, астрагалы, подвеска из зуба, небольшой фрагмент бронзовой пластины, фрагменты керамики, в некоторых случаях археологически целые сосуды (рис. 1, 1, 2, 6 )), вероятно, являются следами разрушенных погребений центральной части.

Погребальных объектов сохранилось шесть, и они сосредоточены в северо-восточном секторе площадки. В одном случае проследить границы неглубокой ямы не удалось, в других – их размеры оказались очень невелики (максимальная длина – 1,05 м, ширина – 0,7 м). Во всех случаях речь идет о захоронениях детей младших возрастов, обычно индивидуальных. Могильная яма 6 содержала потревоженные норой останки двух человек. Документированные комплексы различаются только в деталях, обычно это ингумация в положении скор-ченно на левом боку с ориентировкой в северном секторе с незначительными отклонениями. Расхождение касается числа (максимум два) и размещения сосудов (как правило, в районе головы), а также

Рис. 1. Могильник Комсомольский II, кург. 5. Керамические сосуды.

1 , 2 , 6 – насыпь; 3 – погребение 1; 4 , 5 – мог. яма 2.

дополнительных артефактов. Среди последних – астрагалы, мелкий фаянсовый бисер в районе черепных костей и кристалл кварца.

Вся посуда лепная, плоскодонная, в коллекции представлены горшечные, баночные и баночногоршечные формы. Наряду с типичной зауральской примесью в глиняном тесте в виде тальковой дресвы (56 %), широко представлен шамот (36 %), единично – слюда. На одном из фрагментов обнаружен отпечаток ткани – довольно распространенная находка для синташтинской и петровской традиций, реже встречающаяся в алакульских сериях [Мед-

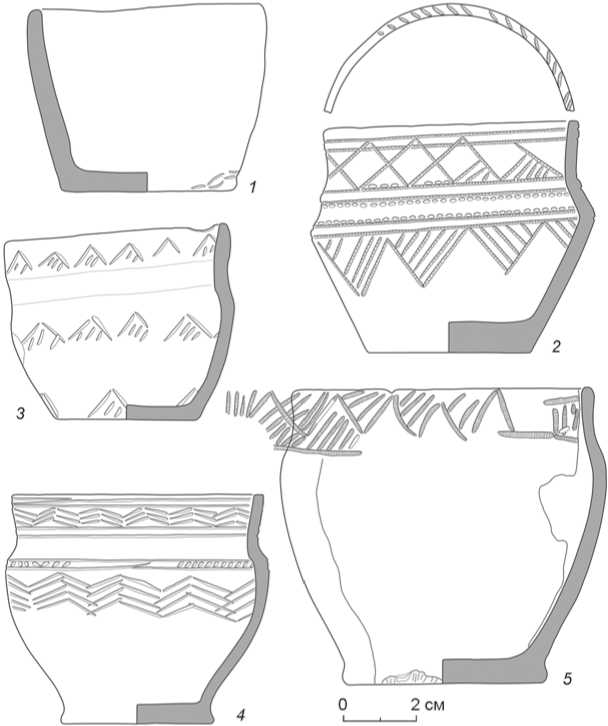

Рис. 2. Могильник Комсомольский II, кург. 5. Керамические сосуды.

1 , 2 – мог. яма 7; 3 – мог. яма 4; 4 – мог. яма 3;

5 – мог. яма 6.

ведева, Алаева, 2017]. Нужно подчеркнуть еще один момент. В нашей серии есть пример сосуда настолько слабого обжига, что его удалось зафиксировать только на месте обнаружения. Логично предположить, что он был изготовлен специально для ритуала.

Возвращаясь к морфологии посуды, следует отметить, что из всей серии лишь один сосуд (рис. 2, 4 ) строго соответствует сложившемуся у исследователей стереотипу алакульской керамики (уступчатое плечо, свободная от орнамента полоса в основании шейки, набор элементов орнамента). Прочие сильно уступают ему в качестве формовки, обработки поверхности, тщательности нанесения орнамента и пр. Часто эти черты наряду с низким расположением максимального расши-

рения тулова (рис. 2, 2 ) оцениваются как срубные. Такой интерпретации не противоречит и северная ориентировка покойных. Если рассматривать морфологию как хронологический маркер, то серия посуды явно не относится к наиболее ранним ала-кульским примерам.

Обсуждение

Как уже упомянуто выше, могильник первоначально рассматривался как вероятный некрополь синташтинского укрепленного поселения [Зда-нович, Батанина, 2007], однако раскопки данное предположение опровергли. Никаких черт син-таштинской культурной традиции не просматривается, следовательно, ранний этап стационарного освоения площадки на этом участке пока погребениями не представлен. Не исключено, что синташ-тинский некрополь был уничтожен при застройке по селка Комсомольский (правый берег р . Син-ташта). Расположение поселения и могильника на противоположных берегах реки встречается нередко. В исследованной части поселения лучше всего представлен период финала бронзового века, в меньшей степени – синташтинские, черкаскуль-ские и алакульские древности [Носкевич и др., 2021]. Именно с последними, видимо, должен быть синхронизирован раскопанный курган.

Культурная идентификация комплекса менее определенна в свете изложенных соображений об облике керамики и некоторых чертах обрядности. С одной стороны, свой вклад в эту неопределенность внесло доминирование именно детских захоронений с явно упрощенной обрядностью и посудой, часть из которой делалась специально для погребения, а иногда и руками детей [Берсенева, Куприянова, Берсенев, 2014]. В коллекциях поселений также можно вычленить результаты детской работы [Епимахов, Берсенева, Пантелеева, 2012]. Впрочем, керамика из насыпи, вероятно связанная с центральным погребением, также не имеет очевидных отличий. За алакульскую интерпретацию говорит и такая категория, как астрагалы. Они обильно представлены в погребальной традиции синташтинской, петровской и алакуль-ской культур, но почти вовсе отсутствуют в срубных погребениях. С другой стороны, со времен К.В. Сальникова, зауральские памятники степи данного периода рассматриваются как зона широкого взаимопроникновения срубных и ала-кульских традиций. Эта территория определена И.П. Алаевой как центральная часть зауральской алакульской зоны, тяготеющая к традициям запад-ноалакульской, соль-илецкой культурной группы, ядро срубно-алакульского взаимодействия [Ала- ева, 2015, с. 13]. Впрочем, в последние годы все увереннее часть из них определяются как собственно срубные [Могильник ..., 2020; Епима-хов и др., 2021; и др.]. В условиях не вполне определенной хронологии алакульских древностей вопрос об объяснении данной ситуации не может быть решен однозначно. Наконец, следует держать в уме и то, что культурная идентификация комплексов и групп обычно проводится исключительно с опорой на облик керамики, в то время как реальная картина явно была богаче и разнообразнее, в том числе и за счет внутренней вариативности любой традиции, для которой мы изучаем лишь одну категорию материальной культуры.

Выводы

Публикуемые результаты раскопок кург. 5 могильника Комсомольский II являются примером синкретических памятников Южного Урала и прилегающей части Казахстана, в которых признаки срубной и алакульской культур сочетаются в различных вариантах и пропорциях. Наряду с ала-кульскими памятниками в Зауралье обнаружены и собственно срубные. Единичные датировки последних [Hanks, Epimakhov, Renfrew, 2007; Епима-хов и др., 2021] пока не позволяют сделать окончательные заключения, но очевидно, что мы имеем дело с длительным периодом, начало которого приходится на первые века II тыс. до н.э. (в системе калиброванной радиоуглеродной хронологии). Такая картина предполагает чересполосное сосуществование групп с разными культурными традициями на относительно компактной территории без противопоставления их друг другу. Во всяком случае, поселения этого не демонстрируют, а обнаружение в одном контексте разнокультурных или синкретических материалов вовсе не экзотика. Возможно, расширение базы для выводов и пространственный анализ позволяет выделить микрорайоны и/или экологические ниши, к которым тяготеет та или иная культурная традиция. Пока же приходится констатировать, что к востоку и юго-востоку от публикуемого комплекса мы наблюдаем явный дефицит исходных данных. Исключение – могильники в районе г. Лисаковск [Усманова, 2005], где отчетливо прослеживается взаимодействие ала-кульских и федоровских традиций, но отсутствуют следы срубных.

Исследование выполнено при финансовой поддержке государственного задания Минобрнауки Российской Федерации, проект № FENU-2020-0021.