Система непрерывного образования как инструмент развития "Hard skills" и "Soft skills" у обучающихся правового вуза

Автор: Почивалова Жанна Георгиевна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Инновационные процессы в контексте непрерывного образования

Статья в выпуске: 1 (55) т.14, 2022 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается актуальная проблема развития непрерывного образования на базе правового университета. Обосновываются предпосылки изменения системы профессионального образования для подготовки специалистов, обладающих набором«hard skills» и «soft skills» (жестких и мягких навыков). Выделяются ключевые особенности системы непрерывного образования. Рассматривается трехуровневая модель рабочей среды, генерирующая требования к уровню обученности специалиста в области юриспруденции. Представлен опыт реализации системы непрерывного профессионального образования Российского государственного университета правосудия. Автором обосновывается необходимость непрерывного профессионального образования как инструмента формирования и развития у обучающегося «hard skills» и «soft skills» (жестких и мягких навыков), которые являются основным капиталом (ресурсом) на рынке труда. Представлен опыт эффективно организованной в УФ РГУП системы непрерывного образования, позволяющей выпускнику быть востребованным на любом из уровней профессиональной рабочей среды.

Непрерывное образование, профессионально важные качества личности, человеческий капитал

Короткий адрес: https://sciup.org/142234363

IDR: 142234363 | УДК: 378.147

Текст научной статьи Система непрерывного образования как инструмент развития "Hard skills" и "Soft skills" у обучающихся правового вуза

Оценивать ситуацию в современной России, определять цели и приоритеты развития, искать выходы из кризисных ситуаций, с которыми она сталкивается нельзя без учета мировых тенденций, особенностей страны и специфики российского менталитета.

Во второй половине XX века развитие многих стран шло в условиях нарастания противоречий и углубления кризиса индустриальной модели. Достижение высокого уровня потребления сопровождалось высокими общественными издержками, свидетельствующими об исчерпании возможностей индустриального развития, сложившихся общественных институтов и систем регулирования экономики. Все это обусловило необходимость перехода к новому типу экономического развития, трансформации всей системы общественных отношений, иными словами, перехода к новой постиндустриальной цивилизации.

Результатом явилось формирование инновационной экономики, основу которой составляют интеллектуально-информационное производство, в котором, по мнению Л. Туроу, «знание становится единственным источником долговременного, устойчивого, конкурентного преимущества, …все остальное выпадает из уравнения конкуренции, но знание может быть использовано только через квалификацию индивидов» [9].

На то, что в рамках постиндустриального общества образование является главным капиталом и ресурсом, которым обладает обученный человек, указывает и А.М. Новиков: «Общество, в котором образованность становится подлинным капиталом и главным ресурсом, предъявляет новые, притом жесткие требования к школам в смысле их образовательной деятельности и ответственности за нее» [5].

Данное высказывание справедливо и для профессиональных образовательных организаций, формирующих и развивающих общие и профессиональные компетенции.

Сегодня, с подачи Агентства страте -гических инициатив, в образовательном сообществе выделяют жесткие – «hard skills» и мягкие – «soft skills» навыки [3; 6]. Под жесткими навыками понимается способность профессионала выполнять конкретную профессиональную деятельность, а качество процесса профессиональной деятельности и продукта, получаемого в результате этого процесса, легко измерить.

К мягким навыкам относятся сложно измеряемые, проявляемые в нестандартных ситуациях навыки: эмоциональный интеллект, эмпатия, информационная гигиена, экологическое мышление, системное мышление, умение принимать решения в условиях дефицита времени и способность нести за них ответственность, кооперативность, умение выбирать стратегии собственного профессионального и социального роста [1].

Существующей системе образования необходимо найти такие методы, средства и формы, которые бы за отведенный промежуток времени решили бы поставленную задачу: подготовку обученного человека с вышеуказанным набором навыков.

Система непрерывного образования как инструмент развития «Hard Skills» и «Soft Skills» у обучающихся правового вуза

На современном этапе, наиболее гибкой системой профессионального образования, обеспечивающей разнообразие методов, форм, средств обучения, развития и воспитания является система непрерывного образования. Научные труды таких отечественных ученых, как С.Я. Батышева, А.А. Вербицкого, Б.С. Гер-шунского, B.C. Леднева, Г.В. Мухаметзя-новой, В.А. Сластенина, посвящены вопросам рассмотрения сути непрерывного образования [8; 10; 2].

Философское осмысление проблематики сущности непрерывного образования применительно к личности реализовано в публикациях Б. Суходольски [7], показавшего роль и значение непрерывного образования в становлении нового человека.

За рубежом теоретические основы непрерывного образования разрабатывали И. Фауре, Р. Дейв, Ф. Джессуп.

Р Дейв и М. Ноулз определили непрерывное образование как организующий принцип всего образования и выделили следующие особенности:

-

1. В непрерывном образовании главную роль играет социальное окружение.

-

2. Непрерывное образование стремится к преемственности и сочленению в вертикальном измерении,

-

3. Уровень внешней среды

-

2. Уровень системы рабочих мест

-

3. Через непрерывное образование реализуются адаптивные и инновационные функции личности и общества.

-

4. Непрерывное образование выполняет функцию исправления недостатков существующей системы образования.

-

5. Построение учебных программ в рамках непрерывного образования идет по спирали.

-

6. Непрерывное образование предусматривает большую индивидуальную вовлеченность в активную, познавательную и преобразующую деятельность, освоение обучающимися широкого спектра социальных ролей.

-

7. Именно в непрерывном образовании складываются условия для оптимального подбора педагогических инструментов для формирования и развития «ролевых компетентностей» [3].

1. Уровень рабочего места

Ж.Г. Почивалова

Уровень рабочего места определяется связанностью работника с инструментом, с помощью которого осущест- а также к интеграции в горизонтальном и «глубинном» измерениях на каждой стадии жизни человека.

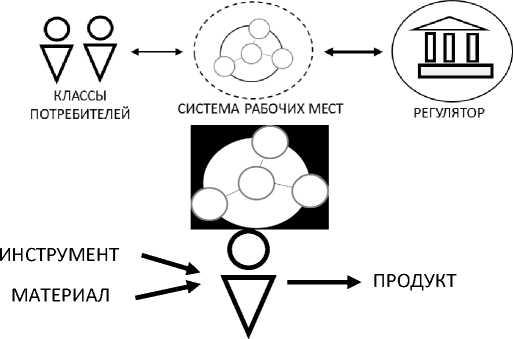

Основой проектирования системы непрерывного образования юридического ВУЗа является трехуровневая модель рабочей среды (рис. 1).

Рис. 1. Трехуровневая модель рабочей среды

вляется деятельность, с материалом, из которого изготавливается продукт, и непосредственно с самим продуктом. Для юриста в современном мире инструментами деятельности являются электронные справочно-правовые системы, электронное делопроизводство, цифровые помощники судьи (система (ГАС) «Правосудие»). Как видим, цифровизация и автоматизация прямым образом влияют на набор «hard skills», формируемых у обучающихся.

Систему рабочих мест описывает следующий уровень модели. На этом уровне складывается взаимодействие между самими рабочими и между рабочими местами. Ключевыми элементы на этом уровне являются управление и логистика.

Необходимо отметить, что юридическая логистика - это форма организации юридических услуг (планирование, управление и контроль движением информационных и финансовых ресурсов в различных направлениях юриспруденции).

Примером организации юридической логистики могут служить ассоциации юристов, российский союз юристов. Выход на данный уровень требует от специалиста не только владения своей профессиональной деятельностью, но и владения такими профессионально важными качествами личности («soft skills»), как навыки работы в команде, кросскультурность.

Следующий уровень модели - уровень внешнего окружения, в рамках которого происходит взаимодействие систем рабочих мест между собой и с другими внешними системами: государственными органами, потребителями услуг, отраслевыми ассоциациями.

Юрист, осуществляющий свою профессиональную деятельность на этом уровне рабочей среды, должен обладать следующими навыками: тайм-менеджментом, системным мышлением, навыками межотраслевой коммуникации, клиентоориентированностью, умением работать в условиях неопределенности, демонстрировать мультиязычность и мультикультурность.

В рамках статьи остановимся на описании опыта развития системы непрерывного образования в Российском государственном университете правосудия. Анализ деятельности РГУП показывает, что университет активно включился в развитие не только вертикали непрерывного образования (школа, среднее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура, специалитет, послевузовское образование), но и горизонтали, предполагающей реализацию отдельных проектов для обучения профессионально важным качествам личности будущих специалистов в области юриспруденции.

Система непрерывного образования включает в себя следующие структуры: факультет довузовской подготовки, факультет непрерывного образования (ФНО), факультет подготовки специалистов для судебной системы, факультет повышения квалификации (ФПК), факультет подготовки кадров высшей квалификации, факультет дополнительного профессионального образования.

Как видим, университет простроил систему по принципу обучения в течение всей жизни. При этом уделил особое внимание совершенствованию довузовской и профориентационной работы, что позволило повысить уровень интереса к науке у обучающихся, способности к самостоятельному мышлению, позитивно нравственных ценностей и общественно значимых мотивов выбора сферы деятельности.

На факультете непрерывного образования действует система обучения по индивидуальным планам в системе «СПО-ВУЗ», что дает возможность получения оптимальных результатов по объемам изучаемого материала и сроков обучения. У обучающихся происходит не только углубление знаний и закрепление полученных навыков, но и их систематизация. Суммарное количество часов производственной практики в организациях системы правосудия, позволяет приобрести не только устойчивые профессио-

Система непрерывного образования как инструмент развития «Hard Skills» и «Soft Skills» у обучающихся правового вуза

Ж.Г. Почивалова

нальные навыки, но и перенять элементы корпоративной культуры и межличностных отношений.

Создание системы непрерывного образования (образования через всю жизнь) не успевает за скоростью изменений в различных сферах профессиональной и социальной деятельности человека, так как система образования до сих пор еще носит консервативный характер.

Однако многие профессиональные образовательные организации начинают выстраивать модель образования будущего, в центре которой человек с его потребностями к образованности и социа-лизованности.

В целом, опыт построения системы непрерывного образования РГУП показывает, что для движения в сторону модели образования будущего необходимо:

-

1. Обеспечение данного процесса научно-методическими материалами.

-

2. Создание психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающего мотивацию субъектов непрерывного образования к образованию через всю жизнь.

-

3. Создание системы опережающего профессионального образования научно-педагогических кадров.

-

4. Создание устойчивой системы сетевого взаимодействия с системой правосудия (в нашем случае) по проблемам подготовки специалистов с требуемым набором профессиональных навыков и профессионально важных качеств личности.

Список литературы Система непрерывного образования как инструмент развития "Hard skills" и "Soft skills" у обучающихся правового вуза

- Василиженко М.В. Формирование soft skills у студентов при обучении иностранному языку посредством внедрения технологии проектной деятельности // Современная высшая школа: инновационный аспект. - 2020. - Т. 12. - № 1(47). С. 137-148.

- Вербицкий А.А., Нечаев Н.Н., Юрисов В.А. Концептуальные основы перехода к непрерывному образованию. - М., 1989.

- Кумбс Г.Ф. Кризис образования в современном мире: системный анализ. - М., 1970; Shulka P. Life-long Education. - New Delhi, 1971; Dave R. Lifelong Education and School Curriculum. - Hamburg, 1973.

- Навыки будущего. Что нужно знать и уметь в новом сложном мире [Электронный ресурс]. - Режим доступа: arzumanyan.com.ru.

- Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. - М.: СИН-ТЕГ. - 668 с.

- Попова Н.А., Дегтеренко Л.Н. Из опыта апробации технологии формирования профессиональной поликомпетентности в условиях выбора обучающимися индивидуальной образовательной траектории при внедрении стандартов Ворлдскиллс // Современная высшая школа: инновационный аспект. - 2019. - Т. 11. - № 4(46). С. 93-102.

- Сластенин В.А. Субъектно-деятельностный подход в непрерывном педагогическом образовании // Непрерывное педагогическое образование. - 1999. - № 1. С. 44-49.

- Суходольски Б. Непрерывное учение и задачи высшей школы // Современная высшая школа. - 1973. - № 3. С. 97-111.

- Туроу Л. Будущее капитализма. - Новосибирск, 1999. - 386 с.

- Энциклопедия профессионального образования: в 3 т. / под ред. С.Я. Батышева. Т. 1-3. - М., 1999.