Система оценки компетентности будущих управленцев в образовательном процессе

Автор: Герасимов Б.Н.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 5-3 (44), 2020 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время много внимания уделяется повышению профессионализма специалистов. Для этого существуют определенные образовательные инструменты, в т.ч. интенсивные технологии. Разработаны, состав, содержание и ожидаемые результаты использования интенсивных образовательных технологий для подготовки будущих управленцев. Благодаря их применению возможно получение спектра ожидаемых результатов и преодоления противоречий, барьеров и тупиков в процессе их мышления и деятельности.

Организация, образование, экзамен, технологии, компетенции, методика оценки, ожидаемые результаты

Короткий адрес: https://sciup.org/170190798

IDR: 170190798 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10560

Текст научной статьи Система оценки компетентности будущих управленцев в образовательном процессе

По мнению Степанова С.Ю. и Кремер Е.З.: «назрела необходимость осмысления образования как формы культуроге-неза, т.е. процесса, обеспечивающего не только инерционную интенциональность (устойчивую направленность) развития культуры, но и её инновационновариантную и рефлексивную содержательность» [13].

Современная образовательной деятельности включает в системно-процессном аспектах включает цели, задачи, ресурсы, инструменты (методы), технологии, объекты (процессы), результаты.

Перечисленные выше системные и процессные элементы образовательной деятельности достаточно адекватно описаны в литературе и нет смысла перечислять все аспекты современныъ направлений в формах и содержании этих элементов и наиболее значимых авторов этих тенденций. Однако одно из направлений следует отметить: это применение интенсивных образовательных технологий (ИОТ) [17].

Значительный вклад в развитие деловых и имитационных игр внесли М.М. Бир-щтейн, Т.П. Тимофеевский, А.Л. Лифшиц, В.Ф. Комаров, Р.Ф. Жуков, В.Я. Платов, А.П. Хачатурян, И.П. Сыроежкин, Л.И. Крюкова, В.Б. Христенко и др.

С конца 70-х гг. ХХ в., благодаря Г.П. Щедровицкому, появляются органи- зационно-деятельностные игры (ОДИ), которые получают распространение в качестве метода решения сложных проблем. Наибольший вклад в их развитие внесли В.С. Анисимов и Ю.Л. Котляревский. Появились новые разновидности ОДИ, в т.ч. инновационные (В.С. Дудченко, В.М. Цлаф), проблемно-деловые (Т.П. Фокина, О.В. Шимельфениг), проблемноситуационные игры (Б.Н. Герасимов, В.В. Морозов) поисково-апробационные (А.П. Панфилова) и др. [16].

Однако прежде, чем рассмотреть новые аспекты применения ИОТ следует представить некоторые изменения в структуре управления образовательной деятельностью, которые будут способствовать повышению эффективности педагогического процесса.

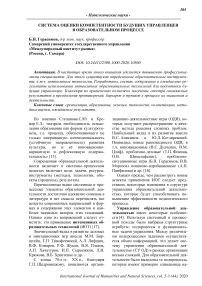

Управление образовательной деятельностью имеет некоторые особенности [4]. Используя системный и процессный походы были выбраны структурные атрибуты: подпроцессы и функциональные задачи управления. Между различными подпроцессами задачами осуществляется обмен информацией, что делает систему управления образовательной деятельностью (СУ ОД) в рамках организации весьма сложной. Для образовательной деятельности были выделены те подпроцессы, которые имеют примерно одинаковые на- звания в образовательных организациях любого профиля [1].

В состав СУ ОД были включены следующие подпроцессы: управление портфелем заказов образовательных услуг; управление правовым обеспечением; управление методическим обеспечением; управление техническим обеспечением; управление подбором обучаемых; управление образовательным процессом; управление выпуском обучаемых; управление эффективностью образовательного процесса; управление качеством образовательных услуг.

В образовательных организациях могут существовать и некоторые подпроцессы, которые позволяют проводить активную маркетинговую политику, вести научную, сервисную и консультационную деятельность.

Следует отметить, что изменения ряда атрибутов заранее должны быть заложены в формы и содержание образовательного процесса [6]. Причем термин «заранее» в данном контексте подразумевает некоторую предметно-процессную вариативность, а скорее возможность изменения сложности педагогических инструментов, и на основе этого наращивание или снижение уровня социально-психологической глубины образ пространства.

На современном этапе развития образования в России требуется ориентация на высокое качество образовательной деятельности с тем, чтобы оно соответствовало вызовам времени. Поэтому появилась целесообразность включения двух новых подпроцессов: управление компетентностью обучаемых, управление компетенцией преподавателей.

Управление компетентностью обучаемых - это деятельность по формированию заданных умений, прописанных в государственных образовательных стандартах, которые появляются за счет поставленного образовательного процесса и наличия всех его атрибутов, выполненных на высоком уровне.

Управление компетентностью преподавателей - это деятельность по формированию и поддержанию высокого профессионализма педагогических работников, которое проявляется за счет выполнения высоких стандартов [8].

В соответствии с местом и ролью этих подпроцессов системный граф образовательного процесса представлен на рисунке 1.

В последнее время весьма широко обсуждается переход от квалификационной модели к компетентностной, т.е. ориентированной на конкретную сферу профессиональной деятельности [3]. В настоящее время принятие решений и решение управленческих задач происходит в комплексных динамичных системах с обязательной ситуационной составляющей. Большинство сегодняшних организаций должны оперативно ориентироваться в факторах внешней среды с тем, что адекватно реагировать на вызовы времени [9].

Рис. 1. Модель системы управления образовательным процессом

Поэтому компетенции можно понимать, как актуальную категорию в контексте современной теории самоорганизации, где они выступают важным персональным ресурсом. Нужно учитывать «не только знание и содержание, но также универсальные навыки и компетенции» [7].

В технократическую эпоху главную роль играла категория «квалификация» – [лат. qualificatio <лат. qualis - какой, какого качества, +fasere - делать>] - степень и уровень профессиональной подготовленности к какой-либо деятельности [11, 12]. В современную, информационную эпоху основной категорией становится «компетентность» - [лат. сompenens - надлежащий, способный] мера соответствия знаний, умений и умений лиц определенного социально-профессионального статуса реальному уровню сложности выполняемых ими задач и решаемых проблем.

Существует большое разнообразие вариантов определения компетенции, что указывает на то, что, хотя компетенция состоит из многих личностных параметров (мотивов, особенностей характера, способностей и т.д.), все эти параметры мож- но выявить и оценить по тому, как ведет себя личность. Рассмотрим эти категории подробнее.

Компетенция - это способность применять знания, понимание и навыки в соответствии с требуемыми стандартами, что включает в себя решение проблем и соответствие изменяющимся требованиям [15].

Компетентность - это способность специалиста решать типовые задачи в какой -либо профессиональной области. При этом важно, что специалист решал эти задачи уже неоднократно. Это также означает, что специалист знает, что представляют требования к результатам или выходной информации данной задачи. Эти представления и определяют выбор технологии решения задачи. А технология, в свою очередь, определяет состав входной информации для решения данной задачи [2]. Так, появляется вся технологическая совокупность процедур в соответствии с назначением конкретной профессиональной задачи.

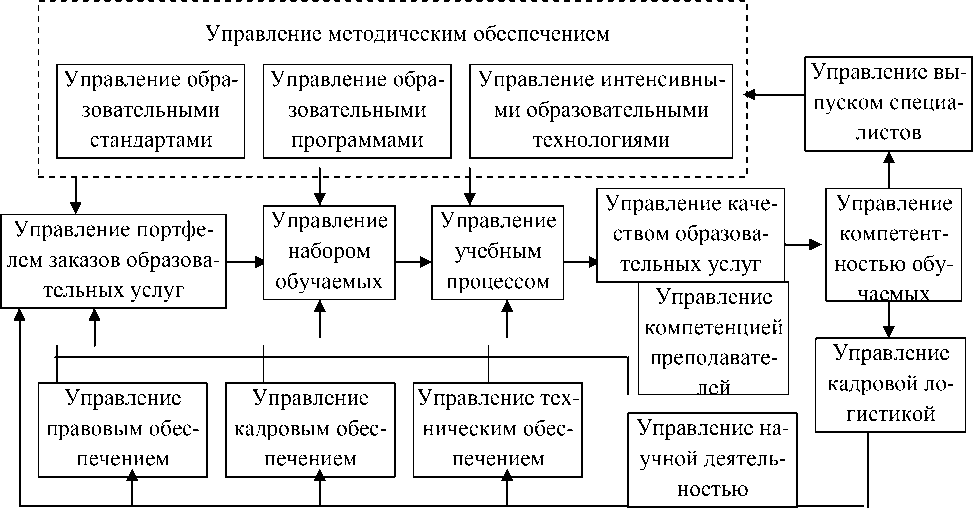

Рассмотрим модель оценки компетентности в учебном процессе приведенной на рисунке 2.

Рис. 2. Модель оценки компетентности в учебном процессе

Рассмотрим подробнее примеры заданий, выполняемых с использованием ИОТ при подготовке бакалавров и магистров по направлению «Менеджмент организации» и формировать умения и навыки, формирующие компетентность. При проведении практических занятий используются следующие ИОТ: игровые и тренинговые методы, разбор конкретных ситуаций, самостоятельная работа, тестирование и т.д. В порядке исключения могут быть проведены и большие организационно-

Большинство практических работ студентов оцениваются по 10-балльной системе с точностью до 0,1. Например, 3,9, 5,4; 7,9 и т.д. Письменная работа по разбору конкретных занятий оценивается из 7 баллов. За участие в обсуждении конкретной ситуации можно набрать от 0,2 до 2,5 баллов. Сложные работы оцениваются из 20, 30 и даже 40 баллов. Пример проставления оценок для группы представлен в таблице 1.

деятельностные игры.

Таблица 1. Ведомость группы 324 по предмету «Операционный менеджмент»

|

№ п/п |

ФИО студента |

Дата проведения занятий |

Итого |

Оценка |

|||||||||

|

5.2 |

12.2 |

19.2 |

26.2 |

3.3 |

10.3 |

17.3 |

23.3 |

30.3 |

7.4 |

||||

|

1 |

Афонин К.Б. |

6,5 |

7,4 |

8,1 |

7,2 |

8,4 |

6,8 |

7,2 |

7,5 |

4,6 |

6,7 |

70,4 |

4 |

|

2 |

Шикунов В.Д. |

5,8 |

6,0 |

6,8 |

7,4 |

6,0 |

7,2 |

6,2 |

7,2 |

7,5 |

6,5 |

66,6 |

3 |

|

3 |

Чертков В.В. |

7,5 |

7,1 |

8,4 |

7,8 |

6,8 |

8,0 |

7,7 |

7,5 |

6,0 |

6,7 |

73,5 |

4 |

|

4 |

Гетманов А.О. |

5,8 |

4,9 |

7,5 |

7,8 |

6,4 |

8,2 |

5,5 |

5,8 |

4,8 |

7,9 |

64,6 |

3 |

|

5 |

Мосалев Ю.М. |

8,3 |

9,2 |

6,7 |

8,5 |

6,7 |

8,7 |

7,5 |

7,9 |

8,2 |

9,0 |

80,7 |

5 |

|

… |

|||||||||||||

В некоторых практических работах предусмотрены дополнительные бонусы за различные личные и групповые достижения. Например, обучаемые выполняют какую-либо практическое самостоятельное задание. Выполненные работы проверяются преподавателем. Проставляется оценки по 10-балльной шкале. Но в работе отсутствует сама оценка и пометки преподавателя. На следующее занятие эти работы приносятся вновь. Преподаватель не объявляет оценки и не дает комментариев. Он предлагает следующее задание: написание рецензию на выполненную работу, отметить достоинства и недостатки, а также выставить оценки по 10-балльной шкале. Иногда за одно занятие студенты успевают отрецензировать несколько работ. При этом сами рецензии остаются у авторов. Затем все работы и рецензии собираются преподавателем. Благодаря выполнению таких заданий появляется новые возможности. Например, есть возможность включить оценки студентов в общую оценку за работы, выполненные ранее, за компетентность при экспертизе других работ, за оригинальность или глубину суждений, выводов или существенное превышение количества пунктов задания. В случае нарушения студентом дисциплины, когда он мешает другим студентам учиться, предусмотрены отрицательные бонусы.

Студенты, имеющие разрешение на свободное посещение, по договоренности с преподавателем могут выполнять некоторые задания дома. Это касается, в основном, самостоятельных работ. Для этого надо предупредить преподавателя заранее, так как некоторые задания носят индивидуальный характер. Выполненная работа представляется на следующее занятие не позднее чем через неделю. При этом оценка снижается на 2-3 балла, если не будет оснований повысить оценку. При выполнении домашних работ обязательно присутствие всех студентов, указанных авторами, в день их представления или защиты.

Итоговые оценки зависят от количества практических работ. Их количество объявляется не позднее 8 недели с начала семестра. Возможны варианты, когда занятий проводится больше на 1-2. Тогда самая низкая оценка или пропуск исключаются. Оценки, полученные за выполненные практические работы, суммируются. Если практических работ по дисциплине 10, то для оценки:

– «отлично» необходимо набрать не менее 80 баллов (средняя оценка 8 баллов);

– «хорошо» – не менее 70 баллов (средняя оценка 7 баллов);

– «удовлетворительно» – не менее 60 баллов (средняя оценка 6 баллов);

– «неудовлетворительно» – не менее 50 баллов (средняя оценка 5 баллов);

Суммарные оценки показаны в таблице 1. Если работ будет всего 15, то необходимо набрать соответственно 120, 105, 90 и 75 баллов.

Зачет проставляется при средней оценке заданий 6,5 баллов. Например, при 8 занятиях – это 52 балла.

Возможны пропуски студентом занятий. Например, при пропуске одного занятия из десяти, студент на остальных занятиях получает на каждом занятии по 9 баллов, то при этом набирает 81 балл. При пропуске двух занятий и аналогичном наборе баллов можно претендовать на оценку «хорошо». Пропуск студентом по уважительным причинам подтверждаются документально. Это позволяет выдать студенту дополнительные задания.

К экзамену допускаются студенты, набравшие не менее 50% баллов.

Приведем пример оценки результатов использования технологий менеджмента в процессе занятий на магистерской программе. В процессе групповой работы и дискуссии оценка ведется по следующим параметрам:

– принятие решения о проведении групповой работы (дискуссии);

– определение темы и цели групповой работы (дискуссии);

– вовлеченность в командную работу;

– общая активность;

– предварительная подготовка;

– наличие определенного плана групповой работы (дискуссии);

– оригинальность и число генерируемых предложений;

– умение четко формулировать и аргументировать свои предложения;

– защита своего мнения;

– умение выслушать своего собеседника и поставить объективную оценку его выступления и аргументов;

– эффективность;

– коммуникативные способности;

– открытость для критики;

– контакт с аудиторией;

– общее знание в области менеджмента, экономики и т.д.;

– видение различных сторон деятельности организации;

– определение возможных результатов и итоговых материалов;

– анализ результатов групповой работы (дискуссии).

Групповая работа и дискуссия – это виды делового общения, в ходе которых, каждая сторона отстаивает свою точку зрения [5]. Как правило, к деловому общению не готовятся, надеясь на свой опыт и эрудицию. Между тем предварительная подготовка – это условия эффективности делового общения, обеспечивающее полноту обсуждения вопроса, правильность выбора аргументов.

Методика оценки деятельности участников игры включает в себя несколько операций, важнейшей из которых является заполнение анкет экспертами по 10-ти балльной системе (табл. 2).

Таблица 2. Анкета оценки деятельности участников игры

Эксперт Сократов Слушатель Петков

|

Наименование этапа |

Параметры и их оценки |

|||||||

|

Презентация |

1.1 |

1.2 |

1.3 |

1.4 |

1.5 |

1,6 |

1.7 |

1.8 |

|

10 |

9 |

8 |

8 |

9 |

9 |

9 |

10 |

|

|

Публичное выступление |

2.1 |

2.2 |

2.3 |

2.4 |

2.5 |

2.6 |

2.7 |

2.8 |

|

9 |

9 |

8 |

10 |

9 |

9 |

10 |

10 |

|

|

Групповые дискуссии |

3.1 |

3.2 |

3.3 |

3.4 |

3.5 |

3.6 |

3.7 |

3.8 |

|

9 |

10 |

8 |

10 |

9 |

9 |

9 |

8 |

|

|

Переговоры |

4.1 |

4.2 |

4.3 |

4.4 |

4.5 |

4.6 |

4.7 |

4.8 |

|

7 |

9 |

8 |

10 |

9 |

9 |

9 |

9 |

|

|

Совещание |

5.1 |

5.2 |

5.3 |

5.4 |

5.5 |

5.6 |

5.7 |

5.8 |

|

8 |

9 |

8 |

9 |

7 |

8 |

8 |

7 |

|

1 - очень слабо 6 - достаточно

2 - слабо 7 - хорошо

3 - неполно аргументированно 8 - очень хорошо

4 - поверхностные знания 9 - отлично

5 - удовлетворительно 10 - яркое выступление

Фрагмент итоговых средних оценок выполнения заданий слушателями группой экспертов представлен в таблице 3.

Таблица 3. Итоговые средние оценка выполнения заданий экспертами (фрагмент)

|

Участники |

Наименование этапа |

||||

|

Презентация |

Публичное выступление |

Дискуссия |

Переговоры |

Совещание |

|

|

Илиев |

9,2 |

8,9 |

7,1 |

9,4 |

5,6 |

|

Петков |

5,4 |

7,3 |

6,4 |

8,7 |

7,2 |

|

Смирнов |

9,0 |

8,6 |

9,0 |

8,3 |

8,2 |

|

… |

|||||

Рассмотрим в качестве примера использование метода активного коллективного тестирования (МАКТ) в учебном процессе для подготовки будущих менеджеров [5]. Применим данный метод в форме инновационной игры « Разработка предложений по развитию ВУЗа в области качества».

Цель задания – приобретение способностей разрабатывать инновационные предложения в сфере управления развитием организации, а также освоение умений оценки представленных предложений по предложенным параметрам.

Теоретические основы выполнения задания. Основные положения теории и ме- тодологии управления экономическими системами, а также применение технологии присвоения экспертных оценок по предложенным параметрам.

Технология работы:

– предложение участникам игры приготовить бумагу;

– объяснение темы и содержания задания;

– создание подгрупп в случае большого количества участников игры;

– определение предложений по совершенствованию деятельности организации в области качества (не менее 10). Примечание. Если слушатели из одной организации, то предложения делаются для её развития;

– выбор из всех предложений наиболее важных (примерно 4-5). Количество важных предложений определяется преподавателем и одинаково для всех участников игры;

– начертание таблицы из 5 колонок (№ п/п, В, С, О, К);

– представление сущности и содержания параметров оценки предложений (В – важность, С – сложность реализации, О – обеспеченность, т.е. наличие возможностей реализации предложения, К – компетентность оценивающего, уровень понимания предложения);

– представление 10-балльной системы экспертных оценок всех параметров;

– сквозная нумерация всех выбранных предложений от 1 до последнего номера каждым участником;

– объяснение представления предложений и их оценки каждым участником игры;

– представление каждого предложения вслух в соответствии с их номерами;

– оценка каждым участником каждого предложения по четырем предложенным параметрам и 10-балльной системе;

– переход к оценке следующего предложения;

– совместное установление повтора очередного предложения;

– пропуск повторного предложения, проставление знака «–» в таблице по всем параметрам против соответствующего номера на стр. 3;

– сдача выполненных заданий преподавателю;

– расчет результатов по методике;

– проверка выполнения письменных работ;

– объявление оценок за все предложения на следующем занятии;

– выделение лучших инновационных предложений и оценок;

– комментарий ценности инновационных предложений по развитию организации в области качества.

Методика расчета результатов включает следующие операции:

– набор на компьютере таблиц всех участников игры с оценками параметров каждого предложения В, С, О, К, включающая цифры и знак «–»;

– расчет средних оценок по каждому предложению В, С, О, К;

– набор наименований инновационных предложений;

– расчет значений оценок целесообразности (Ц) реализации предложений по формуле:

».=!«,-.<|с,-<*

, где s – коэффициент соотношения оценок С и О (в нашем случае s = 0,5);

– ранжирование предложений по убыванию оценок Ц с указанием количества повторов.

– редактирование наименований предложений;

– вывод на печать итоговых материалов.

Фрагмент оценок участников игры приведен в таблице 4.

Таблица 4. Оценка предложений по развитию ВУЗа участником Ивановым (фрагмент)

|

№ |

В |

С |

О |

К |

Ц |

|

1 |

9 |

9 |

8 |

10 |

85 |

|

2 |

10 |

5 |

6 |

10 |

105 |

|

3 |

10 |

7 |

8 |

10 |

105 |

|

4 |

8 |

9 |

9 |

9 |

72 |

|

5 |

9 |

5 |

5 |

9 |

81 |

|

6 |

9 |

8 |

5 |

10 |

75 |

|

7 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

8 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

9 |

9 |

5 |

7 |

10 |

100 |

|

10 |

5 |

6 |

5 |

5 |

22,5 |

|

..... |

Фрагмент расчета средних оценок по каждому предложению В, С, О, К и соответствующие им значения оценок целесо- образности по всем участникам (округление значений до двух знаков после запятой) приведен в таблице 5.

Таблица 5. Средняя оценка предложений по развитию ВУЗа всеми участниками (фрагмент)

|

№ |

В |

С |

О |

К |

Ц |

|

1 |

7,33 |

5,44 |

6,78 |

10,00 |

80,00 |

|

2 |

9,00 |

4,78 |

5,00 |

9,00 |

82,00 |

|

3 |

8,78 |

4,22 |

5,89 |

8,00 |

76,89 |

|

4 |

8,67 |

6,78 |

6,22 |

9,67 |

81,09 |

|

5 |

9,44 |

6,00 |

4,22 |

9,78 |

83,65 |

|

6 |

7,00 |

5,56 |

4,89 |

9,89 |

65,93 |

|

7 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

8 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

9 |

9,44 |

6,56 |

5,89 |

9,78 |

89,09 |

|

10 |

7,89 |

5,00 |

5,11 |

8,11 |

64,44 |

|

... |

Итоговые результаты по всем предложениям ранжированы по убыванию их оценок Ц с указанием количества повторов. Фрагмент этих результатов представлен в таблице 6.

Таблица 6. Мероприятия по развитию ВУЗа (фрагмент)

|

№ п/п |

Название мероприятий |

Кол-во повторов |

Ц |

|

1 |

Усовершенствование сайта института |

96,14 |

|

|

2 |

Разделение платы за обучение на 2 части |

89,09 |

|

|

3 |

Установление фиксированного повышения оплаты |

85,83 |

|

|

4 |

Оснащение второго корпуса библиотекой |

84,00 |

|

|

5 |

Выделение кабинета для распечатки и ксерокопирования документов |

83,65 |

|

|

6 |

Отмена платных хвостовок |

2 |

82,00 |

|

7 |

Создание электронной библиотеки |

4 |

81,09 |

|

8 |

Создание больших и светлых аудиторий |

80,37 |

|

|

3…1 |

Введение электронных пропусков |

43…,65 |

|

|

32 |

Организация парковки |

3 |

32,89 |

|

33 |

Введение дополнительных занятий |

32,80 |

|

|

34 |

Создание издательского центра |

28,00 |

Использование МАКТ позволяет определить достаточное количество предложений по решениям любых проблем, а также позволяет определить все параметры этих предложений и компетентность каждого участника в качестве эксперта [14].

Для оценок компетентности слушателей или студентов используется либо оценка важности все участников, либо оценка целесообразности, уменьшенная в 10 раз [10].

В учебном процессе по важнейшим предметам существуют курсовые работы, и даже проекты. Если такие работы хорошо структурированы, то не составляет больших затруднений количественная оценка отдельных разделов проекта [8]. Основные критерии курсового проекта представлены в таблице 7. Таблица с критериями прикладывается к методичке для ориентации студентов в процессе курсового проектирования.

Таблица 7. Критерии выставления оценки по курсовому проекту

|

Критерии |

Оценка |

||

|

Отлично |

Хорошо |

Удовлетворительно |

|

|

Оформление |

Полное соответствие с требованиями |

Наличие некоторых отклонений в оформлении |

Оформление работы с нарушениями требований |

|

Библиографический список |

Монографии, статьи, учебная литература, документы |

Монографии, Статьи, Учебная литература |

Статьи Учебная литература |

|

Содержание работы |

Полностью раскрывает тему и соответствует предлагаемому плану |

Наличие некоторых отклонений в содержание |

Наличие отклонений от плана \ |

|

Практическая Значимость |

Используются материалы реальной организации |

Используются материалы реальной организации по литературе |

Используются материалы вымышленной организации |

|

Введение |

Полное соответствие проек- |

Наличие некоторых по- |

Наличие погрешностей |

|

За щита Проекта |

Свободное владение материалом. |

Свободное владение материалом. |

Чтение написанного доклада. |

|

Иллюстрации |

Иллюстрации, полно отражающие осно в ные положения работы |

Иллюстрации непол н о раскрывают положения работы |

Иллюстрации н е соответст вуют содержанию работы |

|

Сроки выполнения |

Выполнение сроков |

Задержка на 5-7 дней |

Задержка более 10 дней |

Преподаватель содержание проекта по представленным выше критериям, а также качество оформления проекта.

Для определения количественных оценок разработана ведомость, в которую курсового проекта, фрагмент которой представлен в таблице 8. При этом устанавливается соотношение между оценками и набранными баллами за выполнение проекта, например, 43 – 5, 37 – 4, 32 – 3.

вносятся оценки по отдельным элементам

Таблица 8. Ведомость оценки курсовых проектов группы 234 по предмету «Операци- онный менеджмент» (фрагмент)

|

№п /п |

ФИО студента |

Разделы |

Введ. закл. библ. сп. |

Оформление |

Доклад |

Ито го |

Оцен ка |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|||||||

|

Максимум, баллов |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

4 |

10 |

50 |

5 |

|

|

1 |

Афонин К.Б. |

5 |

5 |

5 |

6 |

5 |

6 |

3 |

6 |

41 |

4 |

|

2 |

Шикунов В.Д. |

5 |

5 |

5 |

6 |

6 |

5 |

3 |

9 |

44 |

5 |

|

3 |

Чертков В.В. |

6 |

4 |

5 |

6 |

4 |

5 |

2 |

8 |

40 |

4 |

|

4 |

Гетманов А.О. |

5 |

5 |

5 |

6 |

4 |

5 |

2 |

10 |

42 |

4 |

|

5 |

Мосалев Ю.М. |

4 |

5 |

5 |

6 |

6 |

5 |

3 |

7 |

41 |

4 |

Исходя из сказанного следует, что будущие управленцы могут легко управлять своей учебной деятельностью и поведением, таким образом, для получения желаемых оценок.

В ХХI в. в связи с ориентацией на компетенции должно происходить активное заполнение ИОТ практических занятий различных специальных дисциплин образовательной деятельности [18]. Наиболее востребованными являются управленческие, правовые и экономические предметные области.

Таким образом, можно заключить, что уровень современных деятелей образовательной сферы непосредственно связан с использованием ИОТ. Являясь неотъемле- мой частью современного культурного пространства, ИОТ всегда способствовали притоку новых творческих деятелей в педагогическую профессию, что, в свою очередь, будет влиять на расширение интеллектуального пространства России.

Список литературы Система оценки компетентности будущих управленцев в образовательном процессе

- Анисимов О.С., Деркач А.А. Основы общей и управленческой акмеологии. М.: Новгород: СЕТ, 1995. 272 с.

- Герасимов Б.Н. Игровое моделирование управленческих процессов в организациях // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2017. №2. С. 33-40.

- Герасимов Б.Н. Исследование роли и места менеджмента в управленческой деятельности организации // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2016. №1 (135). С. 40-46.

- Герасимов Б.Н. Типология управления в социальных и экономических средах // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2019. №1. С. 30-42.

- Герасимов Б., Герасимов К. Построение систем управления: теория, методология, технологии. Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. 288 с.