Система озоно-электролизной стерилизации птичьего помета для внесения в качестве удобрений в культивационных сооружениях защищенного грунта

Автор: Таранов Михаил Алексеевич, Гуляев Павел Владимирович, Попов Максим Юрьевич, Пупенко Константин Константинович, Татаринцев Андрей Сергеевич

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование

Статья в выпуске: 3 (51), 2020 года.

Бесплатный доступ

Потребность внутреннего рынка в поставке экологически чистых овощных культур высокого качества вынуждает стремительно развивать такое направление сельского хозяйства, как тепличное производство. Наиболее ценятся продукты питания, выращенные не гидропонным способом, а в грунте. В соответствии со стандартом «ГОСТ Р 53380-2009. Почвы и грунты. Грунты тепличные. Технические условия», грунты для теплиц должны обладать не только питательными свойствами, но и быть безопасными с точки зрения содержащейся в ней микрофлоры и опасных химических соединений. В отличие от гидропонного способа выращивания, грунтовой способ более сложный и дорогостоящий, поскольку питательные свойства грунта истощаются и урожайность снижается. Применяемая в производстве замена грунта на новый экономически не целесообразна. Повысить питательность почвы можно путем внесения органических удобрений. В работе рассматривается новый высокоскоростной, энергосберегающий способ электролизной стерилизации птичьего помета перед внесением его в почву теплиц в качестве органического удобрения. Применение удобрений из стерилизованного птичьего помета превосходит по эффективности синтетические минеральные удобрения. Вещества, находящиеся в этом удобрении, высвобождаются постепенно. Основным преимуществом стерилизованного озоно-электролизным способом птичьего помета является высокая питательность и экологическая безопасность. Способ заключается в электрической стерилизации помёта в проточном электролизере с одновременной обработкой озоно-воздушной смесью. В статье представлена конструкция коаксиального проточного электролизера, показана экспериментальная, малогабаритная установка для обеззараживания малых объемов органического удобрения для последующего внесения в грунтовой массив теплицы. Приведены результаты экспериментальных исследований по влиянию удельной плотности электрического тока, протекающего сквозь объем обрабатываемого субстрата на скорость и качество его обработки, позволяющие произвести сравнительные расчеты совокупных энергетических затрат на обеззараживание. Приведены требуемые технологические режимы обработки птичьего помета озоно-электролизной стерилизацией.

Электролиз, обеззараживание, птичий помет, органическое удобрение, кислотное число, теплица, культивационные сооружения, коаксиальный электролизер, озон, озоно-воздушная смесь

Короткий адрес: https://sciup.org/140251205

IDR: 140251205 | УДК: 631.861

Текст краткого сообщения Система озоно-электролизной стерилизации птичьего помета для внесения в качестве удобрений в культивационных сооружениях защищенного грунта

Введение. Основными проблемами в птицеводстве являются утилизация и переработка птичьего помета в высококачественное органическое удобрение. Необеззараженный помет является одновременно и высокоэнергетическим сырьем и источником биологической опасности.

Он заражен патогенной микрофлорой, гельминтами и содержит слишком высокую концентрацию фосфатов и нитратов. Перед внесением птичьего помета в грунт его необходимо обеззаразить и снизить концентрацию фосфатов и нитратов. В настоящее время существует несколько способов переработки птичьего помета в удобрения [1, 3, 4, 5, 12].

Методика исследования. Рассмотрим наиболее распространённые способы обработки птичьего помета в сельскохозяйственном производстве.

-

1. Способ классического или пассивного компостирования – основан на длительном отстаивании навоза в специально подготовленных буртах. Процесс отстаивания занимает обычно до 12 месяцев, но при обнаружении бактерий туберкулёза срок компостирования увеличивается до 24 месяцев.

-

2. Биотермический способ – основан на жизнедеятельности термофильных бактерий. Термофильный режим достигается при нагревании помета до 60 °С. Срок обеззараживания в осенне-зимний период составляет до 6 месяцев, а в летний сокращается до 3-х месяцев.

-

3. Химический способ – основан на добавлении в обеззараживаемый помет химических реагентов, которые способствуют обезза-

- раживанию помета, (хлорсодержащие вещества или аммиак).

-

4. Биоэнергетический способ – обеззараживание навоза происходит с помощью биоре-акторных установок. Помимо получения обеззараженного навоза, продуктом производства также является биогаз. Способ заключается в природном разложении помета, которое происходит благодаря жизнедеятельности бактерий.

-

5. Электрохимический способ – основан на добавлении в помет индифферентных компонентов, которые подвергаются электролизу и образуют новые химические соединения.

Недостатками данного способа является необходимость создания площадки для компостирования, постоянное загрязнение окружающей среды, особенно при содержании её на открытом воздухе, до 30% яиц гельминтов и до 20% семян сорных культур могут выжить в помете даже после полного срока отстаивания.

Недостатками являются большие сроки обеззараживания и очень высокие затраты, особенно если речь идёт о сушильных агрегатах или камерах. Ко всему прочему, помет, обработанный в сушильной камере, не является органическим удобрением, так как не прошёл стадию биологического разложения.

Достоинством способа является использование в любое время года. Также время обеззараживания по сравнению с классическим компостированием снижается в 4 раза.

Недостатком данного способа является то, что использование реагентов может снизить ценность удобрений. При повышении уровня кислотности азотистые вещества начинают выделяться и загрязнять окружающую среду.

Недостатками способа являются высокая стоимость и опасность взрыва биореактора, связанная с тем, что содержимое биореактора должно перемешиваться минимум 4 раза в сутки с применением электрифицированного оборудования, при этом необходимо обеспечивать полную герметичность и контроль давления вырабатываемого газа.

Многие предприятия используют малые биореакторы только для обеззараживания помета, без сбора газа, это в свою очередь загрязняет окружающую среду, при том что затраты на сооружение и электроэнергию достаточно велики.

Достоинствами являются очень высокая скорость обеззараживания (до нескольких минут на тонну помета), высокая эффективность обеззараживания (гибнут не только яйца гельминтов, бактерий и вирусов).

Недостатки способа в том, что электролиз проводится в специальных электролизных ваннах, а электроды электролизера подвержены разложению. Для обработки больших объемов помета требуются огромные электролизные ванны со значительным электропотреблением. При разложении электродов в таких электролизерах затруднительно их быстрое восстановление с минимальными капитальными затратами.

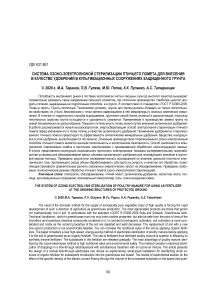

1 – внешний электрод; 2 – внутренний электрод; 3 – соединительная муфта; 4 – заглушка; 5 – переходная муфта;

6 – отверстия для перераспределения обеззараживаемого раствора по камере обеззараживания;

7 – камера обеззараживания

Рисунок 1 – Конструкция коаксиального проточного электролизера

Анализ представленных способов обеззараживания помета показал, что самым эффективным и высокоскоростным является электрохимический способ, но его недостатки сдерживают его повсеместное применение [7, 8, 9, 10, 11].

Результаты исследований и их обсуждение. Для устранения недостатков электрохимического способа обеззараживания – снижения стоимости и габаритов установки по обеззараживанию, уменьшения электропотребления, повышения его эффективности – предлагается использовать комбинированный озоноэлектролизный способ обеззараживания.

Емкостный электролизер с большим энергопотреблением и высокой стоимостью предлагается заменить на проточный малогабаритный, конструкция которого представлена на рисунке 1.

Данный электролизер предназначен для циклической прокачки и обеззараживания больших объемов гомогенизированной органической массы.

Обеззараживаемая органическая масса подается в переходную муфту 5 внутреннего электрода 2, затем через отверстия 6 попадает в камеру обеззараживания 7. Камера обеззараживания образуется между двумя электродами внутренним 2 (катодом) и внешним 1 (анодом). Затем обеззараживаемая масса выходит через аналогичные отверстия 6 и выходную муфту 5.

Внутренний электрод симметричен, поэтому не важно, с какой стороны электролизера будет подаваться обеззараживаемая масса.

Для обеспечения высокой скорости обеззараживания расстояние между анодом и катодом довольно мало – 20–30 мм, а длина электродов достаточно большая – более 1000 мм. При таких параметрах, даже при прокачке через электролизер больших масс обеззараживаемого помета (до 13 м3/ч и плотности тока 0,055 А/см2), времени нахождения между электродами будет достаточно для полного обеззараживания.

Для повреждения ДНК и РНК микроорганизмов достаточно кратковременного воздействия электрического тока определенной плотности (до нескольких млс.). Слишком длительное воздействие приводит к нерациональному потреблению электрической энергии и быстрому разложению электродов.

В процессе длительной работы электролизера (обеззараживание нескольких сотен тон помета) его внешний электрод будет растворяться, насыщая обрабатываемую массу ионами железа и делая её еще более ценной в качестве удобрения. Поэтому внешний электрод сделан съемным и легко заменяемым.

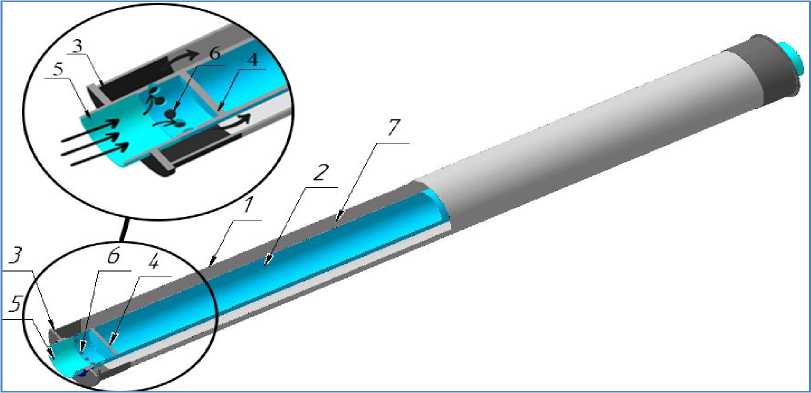

На рисунке 2 представлены схема работы системы обеззараживания и внешний вид экспериментальной установки.

1 – источник питания с преобразователем; 2 – промежуточная емкость для обеззараживания; 3 – трубы для перекачки;

4 – фекальный насос с измельчителем; 5 – проточный электролизер; 6 – компрессорный генератор озона Рисунок 2 – Схема работы системы обеззараживания и внешний вид экспериментальной установки

Экспериментальная установка проточного электролизёра для обеззараживания органических удобрений (представленная на рисунке 2) состоит из ёмкости на 200 л, коаксиального электролизера, электронного преобразователя с выпрямителем, фекального насоса с измельчителем, компрессорного генератора озона. Помет для обеззараживания и вода в определенной пропорции подаются в ёмкость с установленным в ней фекальным насосом, где под воздействием напора воды помет растворяется и переходит в жидкое гомогенизированное состояние. Фекальным насосом гомогенизированный субстрат подается в электролизер, на электроды которого подаётся выпрямленное напряжение. Происходит процесс электролиза. Масса постоянно перекачивается и дополнительно гомогенизируется. После электролизера в суб- страт подается озоно-воздушная смесь, дополнительно его обеззараживая. Процесс обеззараживания контролируется при помощи измерения кислотного числа и сравнения его с первоначальными показателями.

После полного обеззараживания удобрение сливается и либо вносится в грунт в жидкой фазе, либо его можно отправить на фильтрпресс, отделить влагу, просушить и использовать в сухом виде.

В процессе эксперимента в установку загружались определенные порции воды и птичьего помета. С помощью нитрометра VD-2007 VITATEST определяли уровень начальной кислотности (pH). Затем на электроды электролизера подавалось регулируемое выпрямленное напряжение и контролировался протекающий ток.

Таблица 1 – Результаты экспериментального определения влияния силы тока и экспозиции обеззараживания на изменение уровня кислотности

|

Сила тока I, А |

Экспозиция обработки t, мин |

Количество воды Q, л |

Количество куриного помета q, кг |

Начальный уровень кислотности, ph н |

Конечный уровень кислотности, ph к |

|

10 |

90 |

170 |

25 |

4,51 |

7,1 |

|

20 |

60 |

170 |

25 |

4,4 |

6,8 |

|

40 |

35 |

170 |

25 |

4,56 |

6,9 |

|

60 |

25 |

170 |

25 |

4,6 |

7,1 |

|

80 |

18 |

170 |

25 |

4,55 |

6,9 |

|

100 |

15 |

170 |

25 |

4,62 |

7 |

|

120 |

10 |

170 |

25 |

4,6 |

6,8 |

|

140 |

8 |

170 |

25 |

4,68 |

6,9 |

|

160 |

8 |

170 |

25 |

4,66 |

6,9 |

|

180 |

7 |

170 |

25 |

4,55 |

7 |

Измерения при токе (I), равном от 10 до 60 А, проводились через каждые 10 минут, при токе (I), равном от 80 до 120 А, через каждые 5 минут, а при токе (I), равном от 140 до 180 А, через каждые 4 минуты.

Результаты приведенных экспериментальных исследований приведены в таблицах 1 и 2 и на рисунках 3, 4.

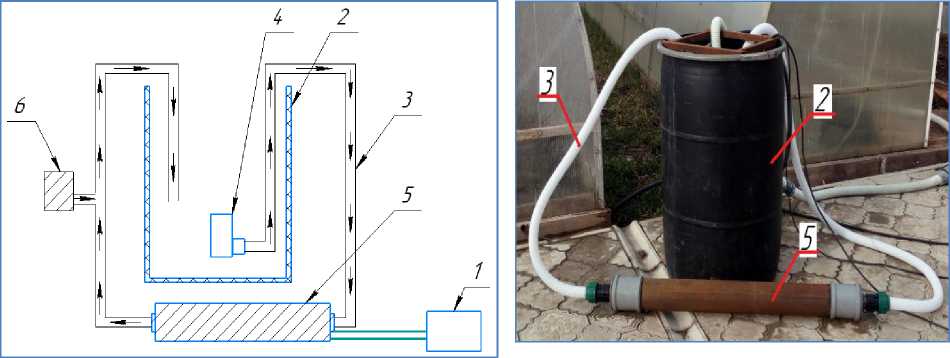

Рисунок 3 – График зависимости времени обеззараживания птичьего помета от плотности тока обработки в рабочей камере электролизера для достижения конечного значения рН = 7

Анализ графика, представленного на рисунке 3, позволяет сделать вывод, что оптимальное время обработки при I = 100–120 А составляет 15 минут. Увеличение тока свыше

120 А является нецелесообразным и приводит к существенным энергетическим затратам, поскольку тратится не на процесс электролиза, а на нагрев обрабатываемого раствора.

Таблица 2 – Результаты экспериментального определения влияния экспозиции обеззараживания на изменение уровня кислотности при плотности тока в электролизере J = 0,09, А/см2

|

t, мин |

0 |

0,5 |

1 |

1,5 |

2 |

2,5 |

3 |

3,5 |

4 |

4,5 |

5 |

5,5 |

6 |

6,5 |

7 |

|

pH |

4,55 |

4,95 |

5,6 |

6 |

6,25 |

6,4 |

6,7 |

6,75 |

6,8 |

6,85 |

6,8 |

6,9 |

6,95 |

7 |

7,01 |

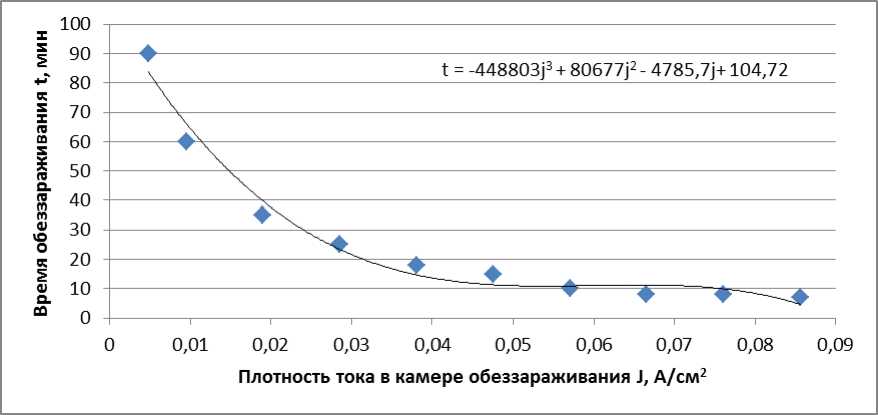

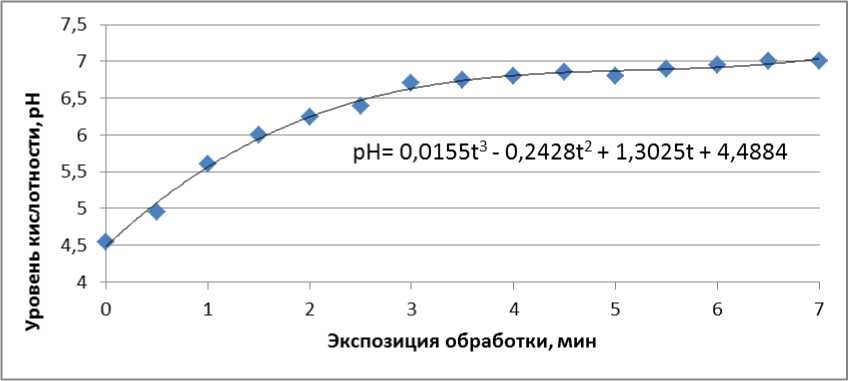

Рисунок 4 – График зависимости определения влияния экспозиции обеззараживания на изменение уровня кислотности при плотности тока в электролизере J = 0,09, А/см2

Анализ графика, представленного на рисунке 4, показывает, что изменение кислотности обрабатываемого раствора носит конечный характер (достигает определенного значения – в данном случае величины pH = 7) и дальнейшее увеличение экспозиции не ведет к росту pH. При плотности тока J=0,09 А/см2 достаточно экспозиции обработки в течение 3 минут.

Выводы (заключение). Проведенные экспериментальные исследования по влиянию плотности тока на экспозицию для стерилизации птичьего помета подтвердили теоретические предположения о том, что увеличение плотности тока приводит к сокращению времени обработки, но эта зависимость имеет нелинейный характер. Увеличение плотности тока свыше 0,06 А/см2 (что соответствовало току в 120 А) является нецелесообразным и приводит к существенным энергетическим затратам, при этом экспозиция обработки, достаточная для обеззараживания и изменения кислотности до pH = 7, будет составлять до 15 минут.

Применение озоно-электролизного способа обработки птичьего помета для внесения в качестве органического удобрения в сооружениях защищенного грунта эффективно обеззараживает от патогенной микрофлоры и гельминтов, сокращает время обработки по сравнению с классическими способами, повышая при этом продуктивность готового удобрения.

Список литературы Система озоно-электролизной стерилизации птичьего помета для внесения в качестве удобрений в культивационных сооружениях защищенного грунта

- Суховеркова, В.Е. Способы утилизации птичьего помёта, представленные в современных патентах / В.Е. Суховеркова // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. - Барнаул, 2016. - № 9. - C. 55.

- Юдаев, И.В. Автономная теплица, функционирующая на возобновляемых энергоресурсах / И.В. Юдаев, М.Ю. Попов, Р.В. Попова // Вестник аграрной науки Дона. - 2020. - № 1 (49). - С. 30-37.

- Запевалов, М.В. Технология приготовления органоминерального удобрения на основе птичьего помета / М.В. Запевалов, С.М. Запевалов // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. - Барнаул, 2011. - № 5 (78). - С. 84-90.

- Cпособ обеззараживания птичьего помета с помощью электролизного разложения органических соединений / К.К. Пупенко, А.В. Шаповалов, И.Н. Озеров, П.В. Гуляев // Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации. - 2018. - Т. 2. - № 2. - С. 188-192.

- Неверова, О.П. Экосистемный подход к утилизации помета / О.П. Неверова, Г.В. Зуева, Т.В. Сарапулова // Аграрный вестник Урала. - Екатеринбург, 2014. - № 8 (126). - С. 38-41.

- Семенченко, С.В. Утилизация и переработка помета в условиях птицефабрики / С.В. Семенченко, В.Н. Нефедова, А.А. Савинова // Вестник Донского гос. аграр. ун-та. - п. Персиановский, 2015. - № 4-1 (18). - С. 28-36.

- Аверьянов, Ю.И. Анализ существующих способов утилизации птичьего помета / Ю.И. Аверьянов, А.В. Старунов, И.А. Зонова // АПК России. - 2010. - Т. 56. - С. 11-14.

- Бондарев, Е.С. Анализ состояния и перспективы развития тепличного овощеводства в России и Ростовской обрасти / Е.С. Бондарев, С.С. Авдеенко // Коняевские чтения: сборник научных трудов VI Международной научно-практической конференции. - Ектеринбург, 2018. - С. 103-106.

- Effect of heating and aging of poultry litter on the persistence of enteric bacteria / K.G. Wilkinson, E. Tee, R.B. Tomkins, G. Hepworth, R. Premier // Poult. Sci. - 2011. - № 90. - Р. 10-18.

- Validating thermal inactivation of Salmonella spp. in fresh and aged chicken litter / J. Kim, J. Diao, M.W. Shepherd, Jr., R. Singh, S.D. Heringa, C. Gong, X. Jiang // Appl. Environ. Microbiol. - 2012. - № 78. - Р. 1302-1307. 0001.

- Попов, М.Ю. Обоснование проекта автономной энергоэффективной теплицы-вегетария / М.Ю. Попов, И.В. Юдаев // Материалы 65-й студенческой научно-практической конференции инженерного факультета ФБОУ ВО Самарский ГАУ. - г. Кинель, 2020. - С. 194-200.

- Chen, Z. Microbiological safety of chicken litter or chicken litter-based organic fertilizers / Z. Chen, X. Jiang // A review. Agriculture. - 2014. - № 4. - Р. 1-29. -

- DOI: 10.3390/agriculture401