Система парных циклов в развитии среды и общества

Автор: Ретеюм А.Ю.

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Природная среда

Статья в выпуске: 2 (75), 2025 года.

Бесплатный доступ

Показано, что благодаря волнообразному поступлению энергии из космоса развитие среды и общества подчиняется системе многолетних и многовековых циклов. Основой системы служит 22-летний цикл, образованный парой 11-летних циклов (точнее подциклов), имеющих разную мощность. Восемь периодов этого цикла образуют 179-летний хрон, также состоящий из двух неравных частей. Последовательное объединение процессов приводит к формированию циклов с подобной структурой продолжительностью в 1430, 11440 (последний период – голоцен), 91500 (цикл Миланковича), 732000 и 5860000 лет. Вариации поступления энергии в оболочки и ядро Земли определяются прежде всего отклонениями продолжительности суток (хотя они обычно не превышают сотых долей секунды в год). Кроме того, важную роль играет модулирование галактических космических лучей. Приведены многочисленные примеры проявления циклов на территории Скандинавии.

Вращение Земли, галактические космические лучи, общество, развитие, среда, Скандинавия, циклы, циклы Миланковича

Короткий адрес: https://sciup.org/140310701

IDR: 140310701 | УДК: 910.3 | DOI: 10.53115/19975996_2025_02_148_159

Текст научной статьи Система парных циклов в развитии среды и общества

Общество. Среда. Развитие № 2’2025

Непреходящая задача науки – обеспечение условий для предвидения в пространстве и во времени. Особой ценностью поэтому обладают знания об упорядоченности окружающего мира, высший уровень которой предстает перед нами в форме систем периодов Менделеева, решеток Федорова, циклов Миланковича и т.д. Для человека, наделенного коротким веком, жизненно важным, очевидно, всегда было установление закономерности возвращения «на круги своя» в развитии событий. Прямо фиксирует момент повторяемости значительных явлений 12-летний Тенгри-анский (Восточный) календарь народов Центральной Азии, предупреждающий, например, о вероятности массовой гибели скота в год Зайца при джуте зимой.

Биосфера и цивилизация суть продукты электромагнитного излучения звезды, и проявления его многолетних вариаций давно изучаются, однако механизм солнечно-земных связей остается во многом неизвестным. Трудно понять происхождение крупных аномалий в состоянии планеты при высоком постоянстве инсоляции. Проблема получает решение, если исходить из представлений об элементарных временных ячейках, которые строят иерархию циклов

Основой системы служит 22-летний цикл, образованный парой 11-летних циклов (точнее – подциклов), имеющих разную мощность. Восемь периодов этого цикла образуют 179-летний хрон, также состоящий из двух неравных частей. Последовательное объединение процессов, сопровождающееся скачкообразным усилением дифференциации во времени, приводит к формированию циклов с подобной структурой продолжительностью в 1430 (179 × 8) лет, 11440 (1430 × 8) лет, 91500 (11440 × 8) лет, 732000 (91500 × 8) лет и 5860000 (732000 × 8) лет.

Существование строгого порядка в ближнем космосе можно объяснить только тем, что импульсы к переменам рождаются при движении планет по эллиптическим орбитам относительно общего барицентра, которое контролирует ак- тивность Солнца, а также интенсивность галактических космических лучей. Вариации поступления энергии в оболочки и ядро Земли определяются прежде всего отклонениями продолжительности суток (хотя они обычно не превышают сотых долей секунды в год). В исторических масштабах важную роль, очевидно, играют также колебания наклона оси вращения и других астрономических параметров. По объективным и субъективным причинам из регионов мира наиболее благоприятные предпосылки раскрытия закономерностей периодичности в среде и обществе сложились в Скандинавии, которая и выбрана автором для демонстрации ряда примеров изучаемых явлений.

От циклов Швабе и Миланковича к геологическим эпохам

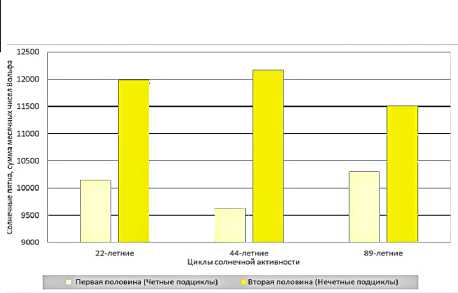

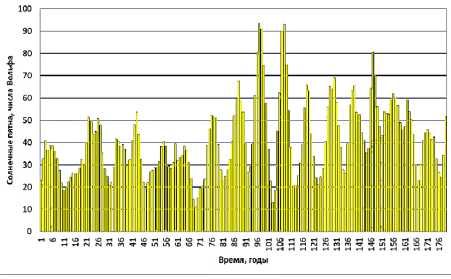

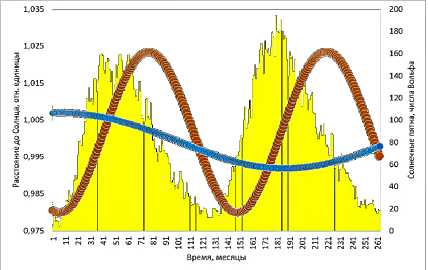

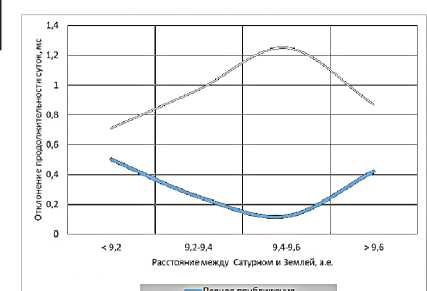

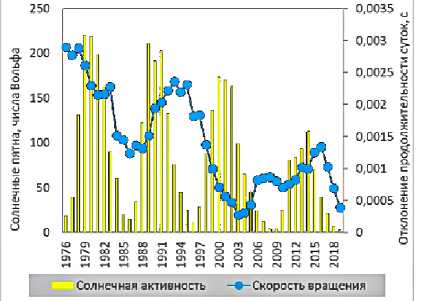

В 1919 г. Дж.Э. Хейл с коллегами опубликовали работу, где показано, что полярность магнитного поля Солнца меняется при переходе от одного периода к другому в цикле Швабе, средняя длительность которого, по расчетам И.Р. Вольфа, была равна 11,1 года. Через 30 лет М.Н. Гневы-шев и А.И. Оль [1] обнаружили характерные различия между четными и нечетными циклами (нумерация ведется от цикла № 1, датируемого мартом 1755 г.). По данным Ю.А. Наговицына [11], эта закономерность прослеживается по крайней мере на протяжении последних 400 лет. Таким образом, есть все основания говорить об устойчивом 22-летнем цикле солнечной активности. Анализируя материалы ежемесячных наблюдений за солнечными пятнами с 1749 гг., можно сделать вывод о правомерности распространения правила Гневышева – Оля на другие многолетние циклы, в частности, околовековой цикл Ганского – Глейссберга (рис. 1).

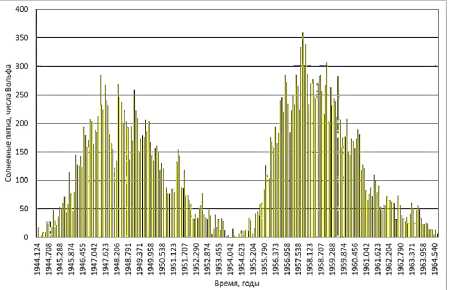

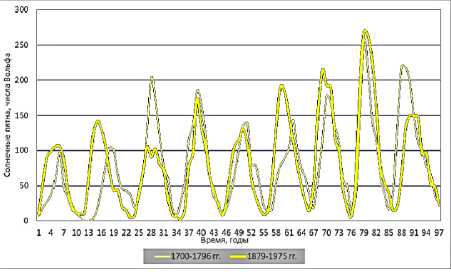

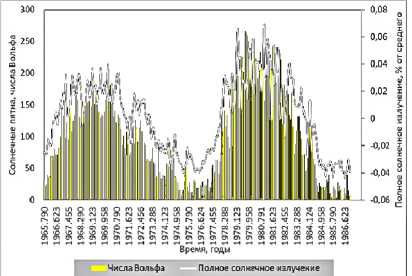

Исследованиями П.Д. Хозе [10] установлены признаки периодичности солнечных пятен со средним размером 178,7 лет. Имеющаяся информация свидетельствует о ее реальности (рис. 2). По составу это восемь 22-летних циклов, которые группируются в две половины, неравные по мощности (рис. 1 и 3).

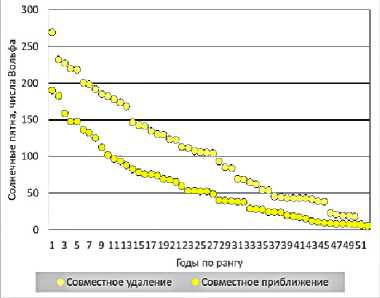

Возникает принципиальный вопрос: почему происходит постоянное генерирование именно пары взаимосвязанных множеств солнечных циклов с их диссимметрией, которой отмечены не только пара подциклов, но и каждый из них в отдельности (рис. 4). Почти общепринятая гипотеза солнечного динамо за истекшие 70 лет не дала на него ответа.

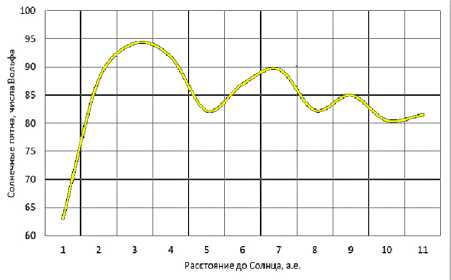

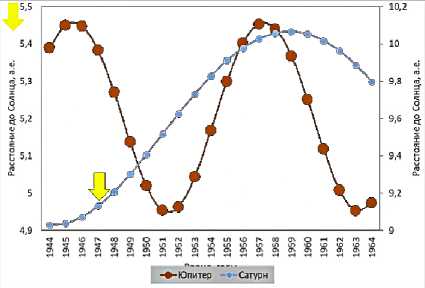

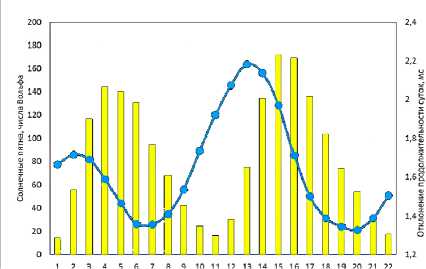

Причина, напротив, экзогенная: реакция звезды на обращение и вращение планет. Неоспоримый факт заключается в том, что движение газовых гигантов у точки перигелия в течение 4 лет (Юпитера) и 8 лет (Сатурна) вызывает резкий подъем активности Солнца в периоды приближения и последующего удаления Юпитера (рис. 5) и в период удаления Сатурна (рис. 6).

Эффекты возмущения солнечной атмосферы Юпитером и Сатурном, различаются по силе. Высокая мощность нечетного подцикла обусловлена запаздыванием стимулирующего импульса от Сатурна с длинным периодом обращения, который в 2,5 раза больше, чем у Юпитера, что хорошо видно в типичных случаях их неравенства (рис. 7).

Роль Юпитера и Сатурна в порождении пар 11-летних циклов особенно четко проявляется при обобщении сведений за большие сроки астрономических наблюдений (рис. 8).

Итак, принимая во внимание вклад внешнего фактора, удается снять неопределенность относительно природы 11-летнего цикла, служащей предметом острых дискуссий на протяжении полутора веков. Очевидно, перед нами результат соприкосновения невидимых внешних оболочек небесных тел, образованных, по гипотезе Л.И. Менделеева [2], трансводородным элементом ньютонием.

Выяснение закономерностей отражения организации планетной системы в структуре солнечных циклов открывает путь к датировке временных границ с помощью эфемерид и аналогий в случаях отсутствия материалов инструментальных наблюдений (табл. 1).

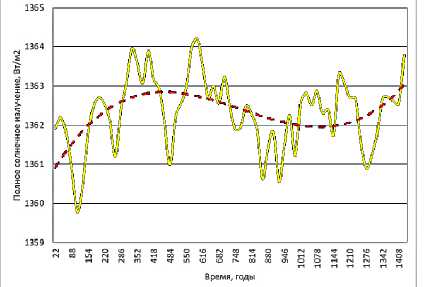

Восемь 179-летних периодов составляют цикл продолжительностью около 1430 лет. Между прочим, по своему размеру он близок к известному циклу Бонда, оставившему свои следы в виде гранулометрических аномалий донных отложений в Северной Атлантике. Знание хода полного солнечного излучения за 9,5 тыс. лет, восстановленного с помощью изотопа бериллия позволяет считать, что 14-вековой цикл достаточно хорошо выражен и имеет также диссимметричную структуру, но с более мощной первой половиной (рис. 9).

Рубежи 1430-летнего хрона близки к двум временным границам, принятым Международным союзом геологических наук, это завершение гренландского и се-верогрипского периодов в 6200 г. до н.э. и 2200 г. до н.э. соответственно (расхождение около 5%).

Среда обитания

Таблица 1

Годы начала многолетних и многовековых циклов

|

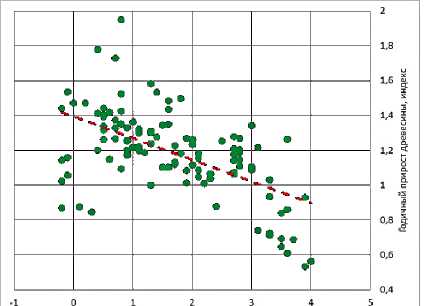

Пери-оды |

22-летний цикл |

179летний цикл |

1430летний цикл |

11440летний цикл |

91500летний цикл |

|

1 |

1987 |

1990 |

1990 |

1990 |

1990 |

|

8 |

1965 |

1811 |

559 |

-9460 |

-89530 |

|

7 |

1944 |

1632 |

-872 |

-20900 |

? |

|

6 |

1923 |

1453 |

-2304 |

? |

? |

|

5 |

1902 |

1275 |

-3736 |

? |

? |

|

4 |

1879 |

1096 |

-5168 |

? |

? |

|

3 |

1856 |

917 |

-6600 |

? |

? |

|

2 |

1834 |

738 |

-8030 |

? |

? |

|

1 |

1811 |

559 |

-9460 |

? |

? |

Общество. Среда. Развитие № 2’2025

Следующий иерархический уровень представлен 11440-летним циклом. Возраст последнего периода его практически совпадает с официальной хронологией голоцена (от 9460 г. до н.э. и от 9700 г. до н.э. соответственно, 2% расхождения), а окончание, согласно астрономическим расчетам, датируется 1989 г., что наводит на мысль о вступлении биосферы в 1990 г. в новую геологическую эпоху, которую предлагается назвать нооценом.

Пара последних 11440-летних периодов, берущая начало в момент окончания последнего ледникового максимума 23100 лет назад, образует прецессионный цикл Миланковича (22000 лет, 4% расхождения).

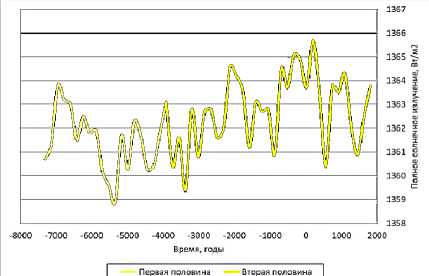

Голоценовый период, подчиняясь общему правилу, включал две части (рис. 10).

При восьмикратном повторении 11440-летнего периода возникает другое качество – выделяется 91500-летний хрон. Это ни что иное, как эксцентриситетный цикл Миланковича (его размер оценивается 93000 лет, расхождение 1,5%). В данном случае приток энергии к земной поверхности меняется не только за счет вариаций солнечной активности, но и в результате колебаний инсоляции.

Еще более высокое положение в периодической системе занимает цикл продолжительностью около 732000 (91500 × 8) лет. И вновь можно констатировать феномен соответствия схемы реальности: 780000 лет назад возникла инверсия геомагнитного поля Матуяма-Брюнес (расхождение 6%), 774000 лет назад начался средний плейстоцен, а 700000 лет назад появились Покровские (Гюнцские) ледники (расхождение 4%).

Наконец, дальнейшая экстраполяция (732000 × 8) указывает на возможное суще- ствование цикла длиной 5860000 лет, также отмеченного событиями глобального масштаба. И действительно, 5970000 лет назад (расхождение 2%) миоцен сменился плиоценом и разразился грандиозный Мессинский кризис, когда закрылся Гибралтарский пролив и Средиземное море высохло, оставив на дне пласты соли толщиной в 3 км.

Строгий порядок периодической системы в обитаемом космосе, охватывающий диапазон от десятков до миллионов лет, обеспечивается исключительно движением планет по кеплеровским орбитам. Даже поверхностное знакомство с эффектами больших циклов приоткрывает участие каких-то других сил, помимо солнечного света. Многолетние вариации облучения Земли слишком малы, чтобы дать наблюдаемые реакции геосфер (рис. 11).

Аналогично неопределенное положение с генезисом многовековых циклов: достаточно сказать, что величины полного солнечного излучения при Максимуме 1957 г., и Минимуме в годы Малого ледникового периода отличались всего на 0,5–0,7%.

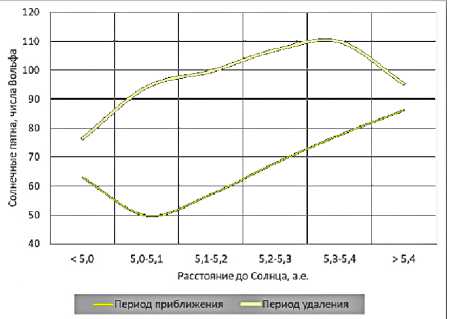

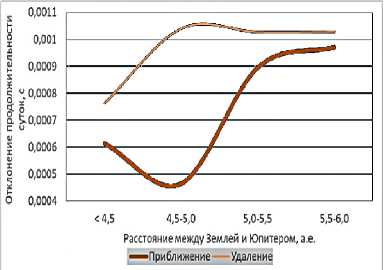

В качестве дополнительного фактора теоретически часто рассматривают гравитацию. Но нужно знать, что приближение планет к Солнцу и удаление от него на равных расстояниях имеет в общем противоположные последствия (рис. 12), совершенно необъяснимые с точки зрения идеи приливного воздействия.

Ниже показано, что средообразующую роль в солнечно-планетных циклах на Земле играют процессы, связанные с вращением звезды, а собственно вариации солнечной активности выполняют функцию индикатора.

Модулирование галактических космических лучей

Периодические импульсы, поступающие к Земле с корпускулярным излучением благодаря вспышкам и выбросам массы на Солнце, во многом контролируются Юпитером (рис. 13).

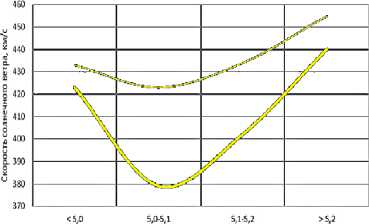

Очевидно, это не действие гравитации, поскольку приближение и удаление Юпитера вызывает противоположные реакции. Единственно возможное объяснение обнаруженного феномена – ускорение и замедление движения Солнца, обусловленное вращением планеты и звезды в прямом направлении при большой разности периодов (9,9 ч против 27 суток). При соприкосновении через внешние оболочки тел, вращающихся в одном направлении, происходит их торможение, что проявля- ется в падении скорости солнечного ветра. Однако на очень близких расстояниях возникает эффект роста энергии, теоретически предсказанный Е.И.Шемякиным [4].

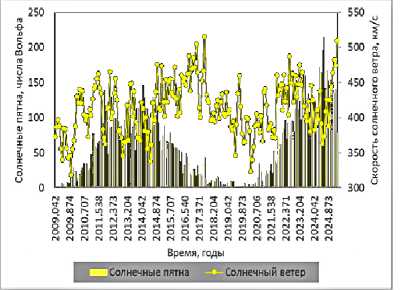

Солнечный ветер закономерно усиливается и ослабевает в годы максимумов и минимумов солнечной активности (рис. 14).

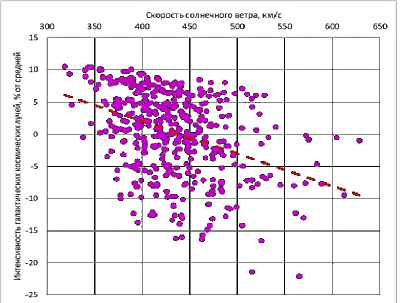

Интенсивность галактических космических лучей (ГКЛ) в результате колебаний скорости солнечного ветра резко меняется (рис. 15).

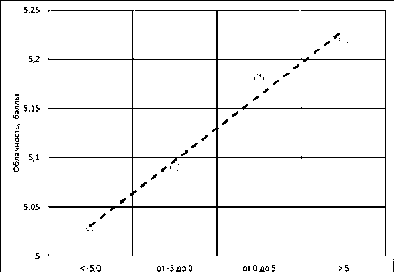

Среди последствий модулирования Солнцем притока высокоэнергетических частиц в земную атмосферу наибольшее внимание привлекают аномалии в развитии облачности. По гипотезе Х. Свенсмар-ка [23], огромная масса ядер конденсации из космоса во время ослабления солнечного ветра, провоцируя уплотнение облачного покрова, может повышать альбедо планеты и вызвать соответствующие изменения климата. Идея в общем находит подтверждение в материалах дистанционного зонирования, на основании чего делается заключение об одной из причин современного глобального потепления.

Есть факты, помогающие понять, что ситуация с космическим возмущением атмосферы несколько сложнее. Наблюдения наземных станций действительно свидетельствуют о некотором увеличении облачности в дни, когда велика интенсивность ГКЛ (рис. 16).

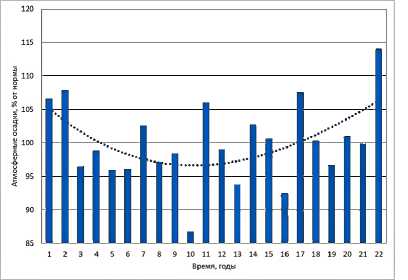

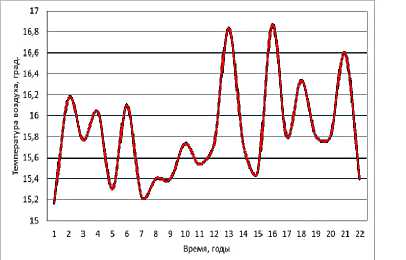

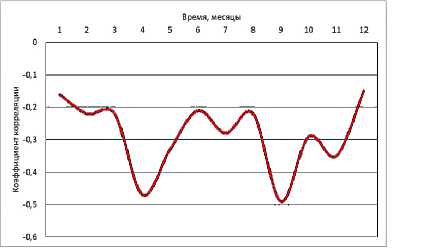

Вместе с тем при годичном осреднении связь интенсивности ГКЛ с суммами атмосферных осадков и температурой воздуха оказывается незначимой, хотя две половины 22-летнего цикла хорошо заметны (рис. 17 и 18).

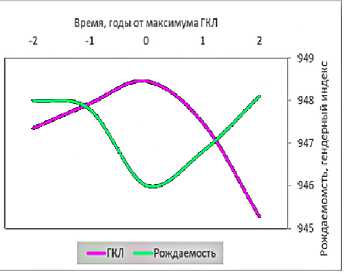

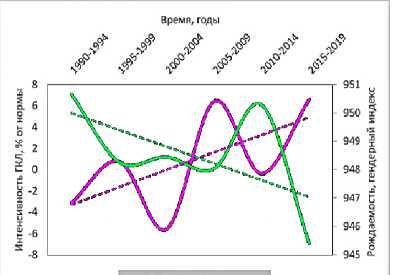

Изучение прямой реакций живых существ на аномалии ГКЛ требует точных сведений, полученных в ходе длительного целенаправленного мониторинга, поэтому о них можно судить в данный момент преимущественно по демографической и эпидемиологической информации. Актуальность задачи определяется тем, что высокоэнергетические частицы космического происхождения несут энергию, близкую по величине к опасным рентгеновским квантам, но их воздействие продолжается круглосуточно, в течение всей жизни человека, на открытом воздухе и в помещениях. В первую очередь от этого должен страдать женский организм с парой Х-хро-мосом, которые в 2–3 раза длиннее одиночных Y-хромосом у мужчин, что на порядок повышает риск поражения при ионизации. По предварительным данным автора

[14], повреждение Х-хромосом служит весьма серьезной причиной возникновения гендерного дисбаланса, подверженного изменениям в пространстве и времени.

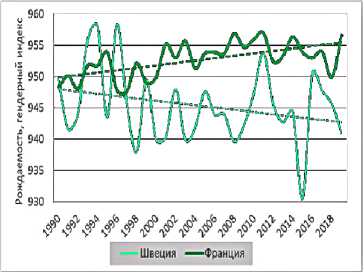

Выполненный анализ основан в первую очередь на медицинской статистике Исландии, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии [17–21] за периоды от 20–30 до 270 лет, которая была выбрана, исходя из качества необходимой информации, с учетом ограниченной роли дестабилизирующих социально-экономических факторов в перечисленных странах, а также их расположения в северных широтах, где интенсивность ГКЛ (использовались данные станции Оулу [12]) возрастает из-за меньшей толщины атмосферы. При этом использовался гендерный индекс отношения количеств девочек и маль-чиков.

Получено множество фактов, касающихся отдельных северных стран и их группы, которые полностью подтверждают предположение о разрушительном действии ГКЛ на Х-хромосомы и соответствующем отклике человеческого организма. При высокой интенсивности ГКЛ уровень рождаемости девочек действительно снижается (рис. 19, 20).

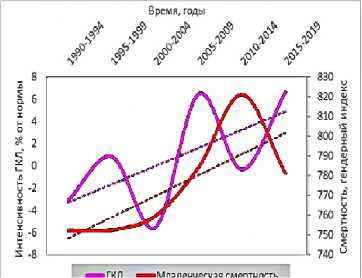

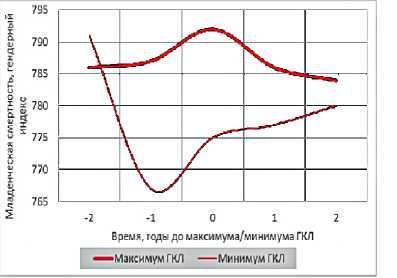

Вместе с тем, как и следовало ожидать, высокой интенсивности ГКЛ отвечает аномальная младенческая смертность женского пола (рис. 21, 22).

Гипотеза получила веские дополнительные подтверждения при изучении эффекта в пространственном аспекте: установлено, что генетический отклик на изменения интенсивности ГКЛ наиболее резко выражен в северных регионах (рис. 23).

Знание связи репродукции человеческих популяций с энергией космоса позволяет, между прочим, предвидеть обнаружение генетических мутаций в районах высокогорий и геомагнитных аномалий. Кроме того, результаты исследования дают основания сомневаться в реальности освоения соседних небесных тел, лишенных ионосферной защиты.

Периодичность вращения Земли

90 лет назад Н.М. Стойко в Парижской обсерватории открыл сезонные колебания продолжительности суток, истинная причина которых до сих не находит строгого объяснения. Между тем это явление совершенно исключительной важности для понимания природы связей в Солнечной системе. Если принять на вооружение идею Д.И. Менделеева о внешних оболочках небесных тел, состоящих из водорода и трансводородного элемента ньютония,

Среда обитания

Рис. 1. Двухчастная структура многолетних циклов солнечной активности. Осреднение за период 1766–2008 гг.

Источник: расчет по данным [25]

Рис. 4. Пара подциклов (циклы № 18 и № 19 по официальной нумерации) с быстрым ростом активности Солнца в первой половине и постепенным уменьшением площади пятен после достижения максимума.

Источник: по данным [25]

Рис. 2. Совпадение режимов солнечной активности у двух периодов 179-летнего цикла (1632–1810 гг. и 1811–1989 гг.). Коэффициент корреляции 0,7.

Источник: расчет по данным [25]

Рис. 5. Солнечная активность и обращение Юпитера. Осреднение месячных показателей за период 1749–2025 гг. Источник: расчет по данным [25], программа Alcyone Ephemeris

Общество. Среда. Развитие № 2’2025

Рис. 3. 179-летний цикл с заметным повышением уровня солнечной активности во второй половине. Осреднение по пяти периодам за 1096–1989 гг.

Цюрихская система чисел Вольфа. Источник: расчет по данным [11], программа Alcyone Ephemeris

Рис. 6. Солнечная активность и обращение Сатурна. Осреднение месячных показателей за период 1749–2025 гг.

Источник: расчет по данным [25], программа Alcyone Ephemeris

Рис. 7. Движение Юпитера и Сатурна при развитии циклов № 18 и № 19 (см. рис. 4). Годы максимумов солнечной активности отмечены стрелками.

Источник: расчет по данным [25], программа Alcyone Ephemeris

Рис. 10. Полное солнечное излучение в голоцене. Реконструкция.

Источник: расчет по данным [15]; программа Alcyone Ephemeris.

Рис. 8. Усиление и ослабление солнечной активности вслед за приближением и удалением планет Юпитера и Сатурна.

Осреднение за период 1811–2008 гг.

Источник: расчет по данным [25], программа Alcyone Ephemeris

Рис. 11. Солнечные пятна и полное солнечное излучение с амплитудой около 0,1% во время циклов № 20 и № 21.

Источник: расчет по данным [25] и [5].

Рис. 9. 1430-летний цикл солнечной активности. 22-летнее осреднение с применением метода наложенных эпох по пяти периодам с 6600 г. до н.э. по 1989 г.

Показан полиномиальный тренд.

Источник: расчет по данным [15]; программа Alcyone Ephemeris.

Рис. 12. Солнечная активность в годы совместного приближения и удаления от Солнца планет Юпитера и Сатурна (1811–2024 гг.).

Различия значимы по непараметрическому U-критерию Манна-Уитни. Источник: расчет по данным [25], программа Alcyone Ephemeris.

Среда обитания

Расстояние до Солнца, а.е.

Период приближения Период удаления

Рис. 13. Влияние Юпитера на скорость солнечного ветра. Осреднение за 1986–2025 гг.

Источник: расчет по [16], программа Alcyone Ephemeris.

Рис. 14. Современные изменения солнечной активности (циклы № 24 и № 25).

Источник: расчет по данным [25] и [16].

Рис. 16. Зависимость облачности (станция Осло) от галактических лучей (станция Оулу) в июне-августе. Осреднение суточных показателей за 1964-2016 гг. Источник: расчет по данным [24] и [12].

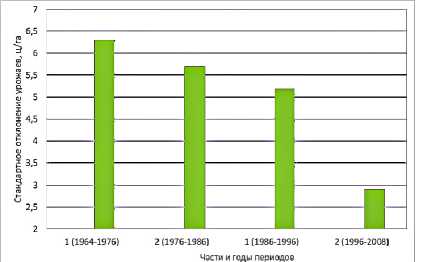

Рис. 17. Изменения сумм атмосферных осадков по годам 22-летнего цикла. Станция Стокгольм. Осреднение за 1879–2008 гг.

Источник: расчет по данным [24].

Общество. Среда. Развитие № 2’2025

Рис. 15. Солнечный ветер и ГКЛ.

Средние месячные показатели за 1986–2025 гг., показан линейный тренд.

Источник: расчет по данным [16] и [12].

Рис. 18. Температура в июне-августе по годам 22-летнего цикла. Станция Стокгольм. Осреднение за 1811–2008 гг.

Источник: расчет по данным [13].

s

Рис. 19. Сокращение рождаемости девочек в Исландии, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии при максимальной энергии ГКЛ в годы спокойного Солнца. Расчет по 25638814 событиям за 16 периодов 11-летнего цикла в 1841–2010 гг.

Рис. 22. Зависимость младенческой смертности по полу в Исландии, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии от ГКЛ в 1990–2019 гг., показаны линейные тренды. Расчет по 31572 событиям.

Рис. 20. Негативное влияние роста энергии ГКЛ в 1990–2019 гг. на рождаемость девочек в Исландии, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии, показаны линейные тренды. Расчет по 8770795 событиям.

Рис. 23. Рождаемость по полу на севере и на юге Европы при современном увеличении интенсивности ГКЛ, показаны линейные тренды. Расчет по 3227943 событиям Источник: расчет по данным [8] и [21].

Рис. 21. Младенческая смертность по полу в Исландии, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии при максимальной и минимальной интенсивности ГКЛ во время периодов 11-летнего цикла в 1841–2010 гг. Расчет по 3103868 событиям.

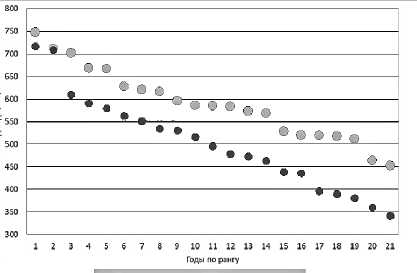

Рис. 24. Ускорение и торможение вращения Земли при движении Юпитера по орбите на расстоянии 600-900 млн. км. Источник: расчет по данным [9], программа Alcione Ephemeris.

Среда обитания

Рис. 25. Отклонения продолжительности суток под воздействием Сатурна Источник: расчет по данным [9], программа Alcione Ephemeris.

Рис. 28. Связь температуры воздуха со скоростью вращения Земли, более тесная весной и осенью. Станция Стокгольм, период 1962–2024 гг. Источник: расчет по данным [9] и [13].

Рис. 26. Вращение Земли при 22-летнем цикле солнечной активности, торможение при повышении уровня и ускорение при ее снижении. Осреднение за девять периодов в 1811–2008 гг. Источник: расчет по данным [25] и [9].

Рис. 29. Расходы реки Гёта-Эльв с крупнейшем в Скандинавии бассейном в годы быстрого и медленного вращения Земли.

Период 1807–2023 гг. Различия значимы по непараметрическому U-критерию Манна-Уитни. Источник: расчет по данным [6] и [22].

Общество. Среда. Развитие № 2’2025

Рис. 27. Вращение Земли с ускорением на фоне ослабления солнечной активности в последние десятилетия. Источник: расчет по данным [25] и [9].

Рис. 30. Дифференциация урожайности пшеницы по двум частям 11-летнего цикла. Швеция. Источник: расчет по данным [21].

Рис. 31. Улучшение роста соснового леса в шведской Лапландии при сокращении продолжительности суток. Коэффициент корреляции двух переменных -0,57. Показан линейный тренд. Источник: расчет по данным [7] и [22].

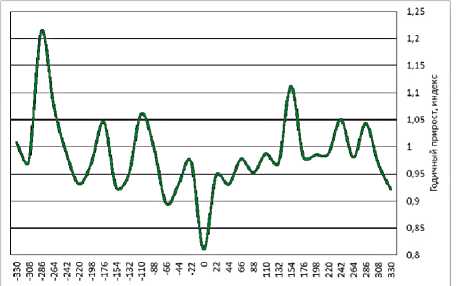

Рис. 32. Прирост сосен в Лапландии (Швеция) в середине 1430-летнего цикла.

Осреднение с шагом в 22 г. обобщенного ряда (полученного методом наложенных эпох) за период 5164 г. до н. э. – 1989 г. Источник: расчет по данным [7], программа Alcione Ephemeris.

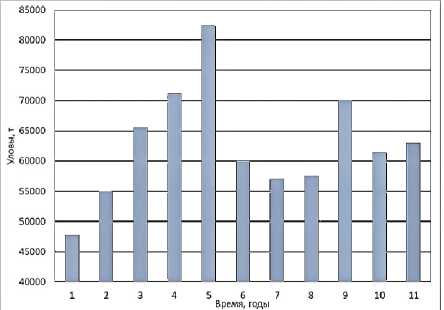

Рис. 33. Уловы сельди в Швеции по годам 11-летнего цикла.

Осреднение за пять периодов, 1954–2008 гг. Хорошо видны различия продукции в годы торможения Земли до момента достижения максимума и во время ее ускоренного вращения при ослаблении солнечной активности. Источник: расчет по данным [21].

Среда обитания

Общество. Среда. Развитие № 2’2025

то в ее развитие возникает предположение о скорости вращения Земли – ключевой характеристики планеты – как функции ее места в пространстве в каждый данный момент. Отсюда следует, что отклонения продолжительности суток должны быть обязательным проявлением многолетних и многовековых циклов, и, более того, они призваны служить именно тем главным механизмом, который передает геосферам энергию космоса.

С целью доказательства сказанного проведем три мысленных критических эксперимента, спланированных так, чтобы ожидаемый итог мог быть объяснен только однозначно. Для этого используем материалы ежедневного мониторинга, проводимого Международной службой вращения Земли (IERS) с 1962 г.

Первый эксперимент. Исходная гипотеза: планета Юпитер при своем движении относительно Земли благодаря контакту внешних оболочек должна вызывать отклонения продолжительности суток, причем разного знака в периоды своего приближения и удаления (что полностью исключает вероятную роль силы гравитации). Результат эксперимента: гипотеза подтверждена (рис. 24).

Второй эксперимент. Исходная гипотеза: планета Сатурн при своем вращении вокруг оси с периодом около 10 час, находясь на расстоянии 1300–1400 млн. км от Земли, в состоянии существенно увеличивать и уменьшать продолжительность суток. Результат эксперимента: гипотеза подтверждена (рис. 25).

Третий эксперимент. Исходная гипотеза: продолжительность суток синхронизирована с 22-летними вариациями солнечной активности благодаря контролю скорости вращения звезды со стороны планет-газовых гигантов. Результат эксперимента: гипотеза подтверждена (рис. 26).

Найденная закономерность помогает понять характер действующих сил, создавших феномен рекордного сокращения продолжительности суток (рис. 27), нарушая тем самым многовековую тенденцию к замедлению вращения Земли, причину которого по традиции приписывают спутнику Луне.

Средообразующий вклад отклонений продолжительности суток выражается в многолетней и многовековой периодичности состояний геосфер, в первую очередь атмосферы. На территории Скандинавии наиболее заметны сезонные аномалии температуры приземного слоя воздуха (рис. 28).

Возмущение атмосферы отражается на речном стоке (рис. 29).

Еще В. Гершель усматривал связь между площадью солнечных пятен и урожаем зерновых. Очевидно, ее физической основой выступает перемены в ротационном режиме планеты, приуроченные к солнечным циклам, как это демонстрирует пример урожаев в Швеции (рис. 30).

Применение метода дендроиндикации для изучения условий роста деревьев на протяжении длинного периода позволяет убедиться в том, что колебания скорости вращения Земли в самом деле представляет собой важный фактор изменений климата, хотя отклонения средней годовой продолжительности суток за последние сто лет не выходили за пределы 4 мс (рис. 31).

Лапландская дендрохронология особенно интересна тем, что дает уникальную возможность проверить обоснованность выделения 1430-летнего цикла путем расчет среднего показателя роста по пяти периодам. Суть соответствующего критического эксперимента сводится к следующему: если этот цикл по-настоящему существует, в середине обобщенного ряда должна находится крупная аномалия, которая делит его на две части. Так оно и есть (рис. 32).

Периодическое влияние ближнего космоса, судя по статистике уловов рыбы, затрагивает также биоту прибрежных морей (рис. 33).

Заключение

Была приведена лишь очень небольшая доля фактов, говорящих о всестороннем космическом контроле за процессами в биосфере. Широкому знакомству с ними мешают всякого рода предубеждения и внутриотраслевые ограничения. Будущее – за междисциплинарными исследованиями дальнодействий и цепных реакций в природе и обществе.

Например, согласно долгосрочному прогнозу, опубликованному весной 2010 г., близкое лето в европейской части России обещало быть нормальным или несколько холоднее нормы. В действительности жара побила все инструментально зафиксированные рекорды. Засушливая погода резко снизила урожаи всех сельскохозяйственных культур, объем потерь: по зерну – 34,7 млн. т, семенам подсолнечника – 2,7 млн. т, сахарной свекле – 14,5 млн. т, или соответственно 42%, 51% и 64% от средних сборов за 2001 – 2010 гг. Урожаи картофеля сократились примерно на 40%. Общий ущерб земледелия от засухи мож- но оценить суммой порядка 400 млрд. руб., что составило около 5% приходной части федерального бюджета. Недобор сельскохозяйственной продукции потребовал новых капиталовложений в 2011 г. в размере 71,7 млрд. руб.

От жары пострадали леса в 42 субъектах Федерации. Лесными пожарами в 2010 г. пройдена площадь на 983,8 тыс. га больше, чем в среднем в 2009 и 2011 гг. Условно-минимальный размер потерь лесного хозяйства, эквивалентный стоимости сгоревшей древесины на внутреннем рынке; превысил 15 млрд руб.

Высокая температура и загрязнение воздуха летом 2010 г. увеличили смертность в 74 субъектах Федерации. Людские потери достигли 65 тыс. человек. Еще один результат засухи – неурожай и лесные пожары вынудили 120 тыс. человек изменить место своего жительства.

Значительной части ущерба от аномальной погоды можно было бы избежать при своевременной оценке риска. Для этого следовало сначала познакомиться с историей климата Евразии, которая раскрывает картину страшных стихийных бедствий, повторяющихся примерно через 89 лет (цикл Ганского-Глейссберга), в частности, засух начала 20-х гг. XX в. и начала 30-х гг. ХХ в., когда от голода погибли де- сятки миллионов человек.

Углубленное изучение периодических явлений жизненно необходимо.