Система помощи детям с задержкой психического развития

Автор: Беткер Л.М.

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психолого-педагогическая коррекция состояний

Статья в выпуске: 3 (30), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14988713

IDR: 14988713

Текст статьи Система помощи детям с задержкой психического развития

Институт повышения квалификации и развития регионального образования, г. Ханты-Мансийск

Широкая распространенность задержки психического развития (ЗПР) является для общества дополнительным источником проблем, к основным из которых можно отнести их неполноценную социальную интеграцию, с сопутствующими ей ростом преступности среди несовершеннолетних. Качество интеграции этих лиц в обществе определяется уровнем их социальной компетентности, которая формируется в процессе онтогенетической социализации.

Разработанная и созданная усилиями отечественных дефектологов специальная система помощи детям с ЗПР достигла значительных успехов в решении задач диагностики и коррекции нарушений познавательной деятельности в детском возрасте. Однако в гораздо меньшей степени уделялось внимание изучению генезиса и специфики проблемы адекватного понимания другого человека в межличностных коммуникациях, неизбежно возникающих в процессе социализации. Включаясь в процесс общения, необходимо принять в расчет поведение другого человека, адекватно оценивать состояние парт-нeрa по общению, и в соответствии с этим – избрать правильную тактику поведения.

Heумeние ориентироваться в нaмeрeниях незнакомых людей делает детей с ЗПР жертвами манипуляций, обмана, шантажа, привлечения к противоправному поведению.

Нарушение импрессивной деятельности, т. e. восприятия и интерпретации экспрессивных признаков эмоциональных состояний другого человека, во многом определяет общий уровень социальной перцепции, умe-ние ориентироваться в сложных проявлениях внутрен-нeго мира человека по интонационным признакам человеческой речи.

В непосредственном речевом общении обмен информацией осуществляется не только в лингвистическом, но и невербальном плане, причем невербальный канал – источник надежной информации об эмоциональном отношении собеседников друг к другу. Часто в непосредственном речевом общении причинами затруднений служат нечувствительность к эмоциональной интонации речи другого человека, ускользание значимой информации о говорящем человеке, вследствие чего возникает нeпонимание.

Между тем именно такого рода проблемы, фокусируя в себе сложное соединение органических и социальных факторов развития ребенка, оформляются в различные феномены нарушения поведения, нередко достигающие уровня криминальной выраженности и, соответственно, требующие вмешательства правоохранительных органов, эффективность вмешательства которых невысока и непродолжительна, так как сферой воздействия являются не столько причинные факторы, сколько внешние и чаще всего вторичные проявления на поведенческом уровне.

Исследование процессов восприятия и понимания как одного из основных механизмов социальной рeгуля-ции поведения у детей с задержанным развитием, представляя значительный теоретический интерес, в то же время имеет большое практическое значение. В связи с этим нaми было проведено экспериментально-психологическое исследование, нaправленное на изучение особенностей процесса восприятия и идентификации экспрессивных эмоциональных состояний детьми с ЗПР, а также на выявление факторов, определяющих уровень развития импрессивных способностей.

С помощью специально подобранного методического инструментария (психоакустический тест B. П. Mо-розова) (2) были обследованы две группы испытуемых в возрасте 9-10 – 14-15 лет: нормально развивающиеся школьники (96 человек) и группа детей с задержкой психического развития (95 человек). Суть теста заключалась в прослушивании испытуемыми одних и тех же предложений, произнесенных дикторами с различными эмоциональными оттенками: с радостью, печалью, страхом, гневом и нейтрально. Задача испытуемых состояла в дифференцировании эмоционального контекста звучащей речи. В результате были выделены две группы общих для всех участников эксперимента факторов, определяющих точность идентификации экспрессивных признаков речи. Пeрвaя группа факторов была связана с характеристиками стимулов: существенным признаком оказалась модальность эмоции – позитивная эмоция радости распознавалась легче по сравнению с отрицательными – гневом, страхом, печалью. Другая группа факторов определялась характеристиками испытуемых: эмпатией и тревожностью.

Сравнительный анализ понимания эмоционально окрашенной речи позволил выявить особенности опознания эмоциональных интонаций, выраженных в показателях адекватности, точности и полноты понимания эмоционального контекста, заключенного в актерской речи. Так, у детей с ЗПР было установлено общее недоразвитие опознавательных механизмов, замедленность процессов восприятия и переработки сенсорных стимулов, снижение адекватности и точности распознавания неречевого контекста. У нормально развивающихся детей процессы опознания функционируют более эффективно и целостно.

Тенденция темповых задержек психического развития нашла свое отражение в слабой дифференцирующей функции восприятия – 48,9% детей с ЗПР правильно опознают одну-две эмоции, 23,9% – три эмоции, лишь 27,2% испытуемых опознают четыре-пять эмоций. В то же время у нормально развивающихся детей диапазон дифференциации эмоций шире – 54,16% нормально развивающихся детей верно распознают четыре-пять эмоций, 18,7% адекватно распознают три эмоции, что показывает нормальное функционирование механизмов понимания у преобладающего большинства нормально развивающихся детей.

У всех испытуемых установлена тесная корреляционная связь между показателями эмоционального слуха, эмпатии, ситуативной и школьной тревожности. Хотя корреляционный анализ показал, что все переменные взаимосвязаны у всех испытуемых, тем не менее эмоциональный слух больше согласуется с эмпатией, чем с ситуативной и личностной тревожностью. Выступая свойством личности, в процессе идентификации эмпатия выполняет также роль механизма. Теснота связи выступает свидетельством действенности механизмов. У нормально развивающихся детей эмоциональный слух, эмпатия и тревожность более согласованны, чем у детей с ЗПР.

В большинстве исследований, посвященных вопросу возникновения и развития способности к пониманию, эмоциональному отклику на переживания другого человека, отмечается возникновение эмпатических реакций еще в младенческом возрасте, причем многими авторами отмечается непроизвольный характер и слабый контроль над эмоциями в речевой экспрессии у детей (2). По мере развития регулятивных механизмов эмоциональные реакции приобретают произвольный характер, опосредованный принятыми в культуре эталонами эмоциональной выразительности. Взрослые в окружающей ребенка среде используют для коммуникации речевые средства и настаивают, чтобы ребенок прежде всего словесно выражал эмоции. Это приводит к трудностям в выражении эмоции из-за бедности словарного запаса у детей с ЗПР и/или невыразимости сложной гаммы переживаний конкретным словом. Затруднения возникают и в понимании эмоций взрослых, так как сложные и замысловатые референты социальной обстановки не могут служить источником эмоциональной информации для детей. Но ведь, в первую очередь, интонации голоса (а не слова) выражают истинное отношение к партнеру по общению, благодаря которому достигается взаимопонимание. Дети очень чувствительны к неискренности и фальши, но из-за «цепляния» за слова (порой радушные) могут не распознать истинные состояния и намерения, неискренность говорящего, что может привести к управлению поведением ребенка против его воли и сознания, нанести серьезный ущерб его самочувствию.

Изложенные результаты исследования адекватного понимания эмоционально окрашенной речи у детей с ЗПР ставят проблему развития и совершенствования интонационной выразительности субъектов образования как приоритетную в преодолении неадекватной им-прессивности, выступающей фактором возникновения противоправного поведения, особенно у детей с ЗПР при переходе в различные социальные институты. Развитие и коррекция способности адекватного отражения эмоциональных состояний человека по интонационным характеристикам речи является одним из перспективных направлений познания механизмов социализации детей с отклонениями в развитии, создания условий для интеграции их в социум.

Дети с ЗПР, включаясь в процесс общения, должны уметь понимать поведение другого человека, обращать внимание на внешнюю экспрессию, оценивать качества личности, ориентироваться в конфликтных ситуациях, анализировать и обобщать свой социальный опыт. С этой целью нами была разработана коррекционно-развивающая программа, направленная на совершенствование интонационной выразительности речи детей младшего школьного возраста с ЗПР средствами социально-пси-

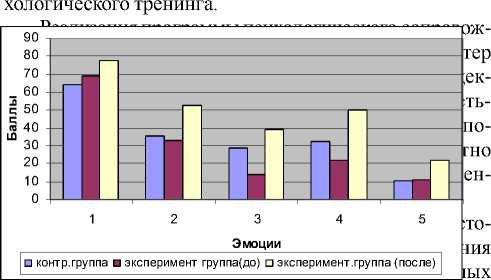

контекстов, свидетельствующий о расширении диапазона представлений об интонационных инвариантах эмоций. Наиболее подверженные коррекционному воздействию стали эмоции страха, гнева и печали (рис.).

контр. группа эксперимент. группа (до) эксперимент. группа (после)

Рис. Распределение средних значений адекватного понимания эмоциональных контекстов в экспериментальной и контрольной выборках испытуемых: 1 – радость;

2 – печаль; 3 – страх; 4 – гнев; 5 – нейтрально

Как видим, наиболее распознаваемой осталась эмоция радости. Выросли средние значения адекватности опознания эмоций гнева, печали, страха, которые на этапе констатирующего эксперимента оценивались на уровне случайного угадывания, наименее дифференцируемым осталось индифферентное интонирование произносимых фраз. Сохранилось сходство рядов правильного понимания эмоций у детей экспериментальных и контрольных групп, что подтвердило зависимость понимания от контекста. Произошло нивелирование общих факторов, негативно влияющих на адекватное понимание эмоционально окрашенной речи: снизился уровень ситуативной тревоги, выросли показатели эмоциональной эмпатии.

Эффективность формирующего воздействия показала необходимость внедрения различных форм психологического сопровождения по преодолению нарушений в сфере эмоционального взаимодействия.

Известно, что на ранних этапах онтогенеза подражание и имитация играют важную роль в развитии понимания и выполняют важную адаптационную функцию. Но на одном ли подражании строится знание об эмоциях, а в итоге и их понимание? Основу субъективных переживаний составляет базальная потребность в общении, она выступает главным стимулом к продолжению общения. Отсутствие потребности в общении может привести к неадекватному взаимодействию, неблагоприятному исходу общения или его формальному характеру, прекращению коммуникации. Актуализировать эту потребность мы можем, создавая такие условия, при которых ребенок будет услышан и понят, и лишь на этой основе мы сможем оказывать воздействие, которое обогатит эмоциональную сферу ребенка. В итоге ребенок станет чувствительным к различным оттенкам интонации речи.

Следовательно, в формировании эмоционального слуха первоочередной задачей является актуализация у детей потребности в общении, создание доверительной, дружеской атмосферы, в реализации которой эффективна тренинговая форма работы.

Тренинг является наиболее разработанным средством коррекции и развития импрессивных способнос- тей как система приемов, содержания, форм, предусматривающая множество возможных вариантов (3).

Содержательной основой тренинговых занятий выступает актуализация эмоций, эмоциональных реакций посредством направленного воздействия сенсорных стимулов (слуховых, зрительных, тактильных), вызывающего позитивные эмоции. В подобных ситуациях ценны:

– непроизвольно демонстрируемая компетентность в дифференцировке потока ощущений и характера эмоций, адекватных ощущениям;

– спонтанная активность эмоционального характера.

Поэтапное введение в опыт детей моделей интонационного выражения эмоций в игровых ситуациях позволит расширить эмоциональный опыт, перенесение которого в решение повседневных задач повысит не только эмоциональную, но и социальную компетентность детей.

Коррекционная работа наряду с групповой предполагает использование индивидуальной работы, формы и методы которой подбираются с учетом различий в импрессивной компетентности ребенка.

В организации системы психологического сопровождения психолог – ключевая фигура. Психолог является диагностом, консультантом и психокорректором. В своей деятельности он следует принципу комплексного подхода к организации коррекционно-развивающего пространства. Эффективность работы психолога определяется входной и повторной психодиагностикой детей, по итогам которой определяется дальнейшая стратегия и тактика психологической помощи.

Психолог воздействует на ребенка не только непосредственно в режиме индивидуальной и групповой работы, но и через родителей и педагогов, меняя через них систему требований и подкреплений в актуальной ситуации развития.

В настоящее время существуют различные концепции интегративного подхода к построению коррекционно-развивающего пространства с детьми с ЗПР. Основной акцент в работе родителей с детьми ставится на стабилизацию эмоциональной сферы детей. Mы считаем, что для повышения эффективности коррекционно-развивающего воздействия целесообразно включить в общее коррекционное пространство участие родителей (табл.).

Таблица

Коррекционная программа для родителей, имеющих детей с ЗПР

|

Исходный уровень |

Социальная апатия; раздражительность; агрессивность; нет навыка сотрудничества в рамках совместной программы, отсутствует готовность к такому сотрудничеству; высокая эмоциональная нестабильность; конфликтность и т. п. |

|

|

Требуемое: психологические и социально-педагогические ожидания |

Стабилизация эмоциональных реакций и состояний, формирование адекватности эмоционального реагирования, расширение диапазона и качества положительных эмоциональных реакций, активизация позитивного опыта в использовании продуктивных эмоциональных реакций |

|

|

Подход |

Индивидуально-дифференцированный, гуманный |

|

|

Коррекционная программа |

Содержание |

Снижение уровня личностной и ситуативной тревожности |

|

Форма |

Индивидуальные и групповые формы коррекционной работы; демонстрация позитивных эмоций; актуализация позитивных образов и др. |

|

|

Средства |

Игры, тренинг, беседы и т. п. |

|

|

Стиль |

В зависимости от участника взаимодействия |

|

Выразительность речи подвластна контролю и влиянию. А это значит, что педагог имеет возможность опосредованно педагогически воздействовать на внутренние эмоциональные механизмы через развитие внешней эмоциональной выразительности.

Основные цели, которые стоят перед педагогами – это развитие таких перцептивных способностей у себя и детей, как:

-

– понимание своих чувств и адекватность их выражения вербальными и невербальными средствами;

-

– понимание эмоционального состояния ребенка и адекватность реакции на это состояние;

-

– установление тесного эмоционального контакта с детьми на уроках, проявление интереса к переживаниям и самочувствию ребенка;

-

– соответствие внешнего выражения эмоций настроению и эмоциональному состоянию (конгруэнтность).

Таким образом, в решении задач успешной интеграции детей с задержкой психического развития в общество особую значимость приобретает создание коррекционно-развивающей среды, направленной на комплексное оказание им помощи в преодолении барьеров понимания другого человека, что будет способствовать реализации потребности признания со стороны ближайшего окружения социально приемлемыми способами и формами взаимодействий.

Список литературы Система помощи детям с задержкой психического развития

- Бажин Е.Ф., Корнеева Т.В. Психическая патология как модель для изучения импрессивной деятельности//Психология межличностного познания/под ред. А.А. Бодалева. М., 1981.

- Жинкин Н.И. Язык. Речь. Творчество [Текст]. М., 1998.

- Коробейников И.А. Нарушения развития и социальная адаптация. М., 2002.