Систематика ряда редких и рассеянных элементов в глинистых породах среднеуральского сегмента Предуральского прогиба

Автор: Маслов А.В., Мизенс Г.А., Крупенин М.Т.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых

Статья в выпуске: 4 (21), 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются особенности распределения малых элементов в глинистых породах среднего и верхнего карбона и нижней перми северной части Уфимского амфитеатра, относящихся к флишевой формации. Показано, что для глинистых пород нижнепермского интервала характерна специализация на Cu, в то время как для отложений московского яруса на Cr и Ni. Сделан вывод, что в области сноса породы ультраосновного состава размывались только в московском веке. В ранней перми там широко были развиты вулканиты основного состава.

Малые элементы, предуральский прогиб, глинистые породы, флиш, карбон, нижняя пермь

Короткий адрес: https://sciup.org/147200886

IDR: 147200886 | УДК: 550.42

Текст научной статьи Систематика ряда редких и рассеянных элементов в глинистых породах среднеуральского сегмента Предуральского прогиба

Предуральский краевой прогиб зало-жился в среднем карбоне [2] в результате развития орогенеза на Урале и продолжал существовать в течение всего позднего палеозоя и раннего триаса. Изучение терригенного материала, выполняющего прогиб, позволяет проследить процесс горообразования и выявить в нем переломные моменты. В значительной степени это относится и к геохимии глинистого вещества, особенности которой существенно дополняют и уточняют данные петрографии обломочных компонентов. Среднеуральский сегмент прогиба в этом отношении имеет некоторое преимущество, т. к. здесь в пределах одного широтного профиля можно получить сведения по разным возрастным интервалам.

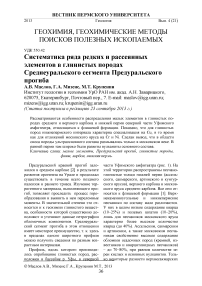

Профиль, вдоль которого производилось опробование глинистых пород, расположен в бассейне р. Уфы, в северной части Уфимского амфитеатра (рис. 1). На этой территории распространены песчаноглинистые толщи нижней перми (ассель-ского, сакмарского, артинского и кунгурского ярусов), верхнего карбона и московского яруса среднего карбона. Все они относятся к флишевой формации [1]. Верхнекаменноугольные и нижнепермские песчаники по составу мало различаются. У них в целом низкое содержание кварца (10-25%) и полевых шпатов (10-20%), лишь для песчаников московского яруса характерно более высокое количество кварца (до 40%). Ассельским, сакмарским и артинским, а также московским песчаникам свойственно высокое содержание обломков осадочных пород (кремней, известняков и кварцитовидных песчаников) - до 70-80%, при равном количестве зерен кислых и основных вулканитов. Только некоторые разности верхнесакмарских

и артинских пород содержат до 50% основных вулканитов и такое же количество кремней. В составе верхнекаменноуголь- обладают обломки осадочных пород (4060%), однако, среди зерен вулканитов несколько больше кислых разностей.

ных и кунгурских песчаников также пре-

Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов в бассейне р. Уфы: 1 - верхнемосковский подъярус среднего карбона. Правый берег р. Уфы, в 2.4 км к ВЮВ от окраины с. Уфимка; 2 -верхнеасселъский подъярус нижней перми. Правобережье р. Уфы, в 0.5 км к ЮВ от устья р. Серги; 3 - Стерлитамакский горизонт сакмарского яруса нижней перми. Левобережье р. Уфы, выемка на дороге Михайловск-Арти, в 0.7 км от моста через р. Уфу; 4 - нижнеартинский подъярус нижней перми. Выемка на дороге Михайловск-Арти, в 4 км от моста через р. Шара-му (у д. Шарама); 5 - верхнеартинский подъярус нижней перми. Выемка на дороге Михайловск-Арти, в 1.5 км от моста через р. Артя; б - верхнекунгурский подъярус нижней перми. Выемка на дороге Арти-Сажино, в 1 км к ЗЮЗ от моста через р. Карзя (в д. Бол. Карзи)

Состав аргиллитов довольно однообразный [1]. Основными глинистыми минералами, независимо от стратиграфической принадлежности, являются диокта-эдрическая гидрослюда и Fe- хлорит. Обычно в небольших количествах присутствует и смешанослойный минерал типа хлорит-монтмориллонит, а собственно монтмориллонит встречается редко. Практически всегда присутствует терригенная примесь - алевритовые зерна кварца, в меньшей степени плагиоклазов и редкие чешуйки слюды.

В настоящей работе рассмотрены особенности распределения ряда редких и рассеянных элементов (Sc, V, Cr, Со, Ni, Си, Zn, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Cs, Ba, Hf, Ta, Tl, Pb, Bi, Th и U) в глинистых породах московского яруса карбона и нижней перми. Определение содержаний указанных элементов-примесей выполнено в ИГГ УрО РАН методом ICP-MS (аналитики - Д.В. Киселева, Н.Н. Адамович, Н.В. Чередниченко, О.А. Березикова и Л.К.

Дерюгина). Данные об их среднеарифметических, минимальных и максимальных концентрациях приведены в таблице.

По предложению В.И. Вернадского отношение содержания химического элемента в той или иной геохимической сис-~ 1

теме к его содержанию в земной коре названо кларком концентрации (Кк) [3]. Использование упомянутых кларков позволяет наглядно представить как частные, так и общие геохимические особенности осадочных образований. Пользуясь этим инструментом, можно судить о «геохимическом облике» пород различных свит и серий, а также более крупных осадочных последовательностей. Поскольку геохимические характеристики обломочных, в особенности тонкозернистых, образований в значительной мере отражают состав пород источников сноса и не изменяются

1 В данном случае мы используем сведения о распространенности редких и рассеянных элементов в верхней континентальной коре (UCC, Upper Continental Crust), приведенные в работе [15].

Средние арифметические, минимальные и максимальные содержания ряда редких и рассеянных элементов в глинистых породах среднеуральского сегмента Предуралъского краевого прогиба

|

Ком- |

Верхи кунгурского яру- |

|||||

|

по- |

Московский |

Ассельский |

Сакмарский |

Низы артин- |

Верхи артин- |

|

|

нент, |

ярус |

ярус |

ярус |

ского яруса |

ского яруса |

|

|

г/т |

са |

|||||

|

26.18=1=3.57 |

24.83=1=9.56 |

25.19=1=8.10 |

22.73=1=3.89 |

20.21=1=4.66 |

23.31=1=5.48 |

|

|

ОС |

21,95-30,89 |

11,88-35,55 |

6,53-34,81 |

16,49-28,58 |

13,78-27,83 |

15,48-32,46 |

|

121.96±16.55 |

132.95=1=53.84 |

127.04=1=37.56 |

125.88=1=16.76 |

165.71=1=32.50 |

157.55=1=13.67 |

|

|

V |

103,04-143,32 |

62,52-182,45 |

38,13-163,51 |

95,90-153,44 |

126,52-231,45 |

133,92-171,63 |

|

391.55±68.58 |

76,96±40,65 |

137.62=1=48.78 |

105.60=1=18.16 |

120.55=1=24.65 |

117.01=1=26.28 |

|

|

с г |

298,87-475,38 |

31,05-148,69 |

30,63-189,43 |

78,79-128,07 |

89,04-162,50 |

84,41-160,85 |

|

С/л |

27.21=1=3.97 |

18.38=1=6.11 |

17.64=1=7.36 |

15.73±3.81 |

20,76=1=3.67 |

18.29=1=3.01 |

|

22,34-31,70 |

9,82-25,50 |

4,41-28,41 |

9,78-21,96 |

15,99-28,01 |

14,40-23,65 |

|

|

Ni |

340.26=1=36.19 |

49.41±23.95 |

79.04=1=30.60 |

80.14=1=13.03 |

86,74=1=17.46 |

89.95=1=11.80 |

|

295,25-386,95 |

23,28-74,40 |

18,76-110,04 |

56,45-97,53 |

58,16-120,86 |

80,12-114,40 |

|

|

50.48=1=7.67 |

69.79=1=35.29 |

60.31=1=18.55 |

62.23±9.87 |

71.82=1=11.19 |

71.26±14.95 |

|

|

CU |

43,52-62,56 |

26,92-103,34 |

18,26-81,95 |

45,05-78,31 |

54,31-95,18 |

48,44-85,71 |

|

67.36=1=8.39 |

58.03=1=29.28 |

51.30=1=15.94 |

51.99=1=26.48 |

70.79=1=18.65 |

43.90=1=9.91 |

|

|

Zill |

59,98-81,57 |

24,03-89,18 |

13,67-63,90 |

28,79-123,27 |

48,00-106,36 |

33,49-63,01 |

|

Со |

10,70±1.30 |

9.79=1=4.00 |

10.66=1=3.17 |

11.3Ы.63 |

15.80=1=1.85 |

15.54=1=0.87 |

|

9,05-12,31 |

4,77-13,53 |

3,09-13,07 |

9,42-15,05 |

13,27-19,81 |

14,50-17,09 |

|

|

Rb |

53.38=1=9.21 |

30.49=1=14.71 |

44.16=1=13.55 |

48.66=1=9.81 |

59.34=1=11.73 |

53,56=1=2.96 |

|

37,40-60,66 |

14,76-44,56 |

12,81-54,95 |

38,33-68,83 |

36,59-84,57 |

48,55-57,05 |

|

|

150,44±32,55 |

309.78=1=109.84 |

197.76=1=68.85 |

210.33=1=33.12 |

216.26±51.94 |

186.62=1=34.27 |

|

|

01 |

101,49-181,95 |

141,95-476,81 |

62,49-267,36 |

172,51-286,74 |

150,94-288,17 |

144,25-232,14 |

|

v |

2UB157 |

20,35=1=4.77 |

17.99=1=5.20 |

21,19±3,76 |

16,94=1=2.84 |

16,98±4,23 |

|

1 |

17,14-24,71 |

13,58-24,98 |

5,44-21,57 |

16,32-30,95 |

13,03-22,13 |

11,00-22,71 |

|

70.64=1=11.32 |

47.70=1=20.87 |

61.80=1=19.12 |

62.47=1=11.98 |

85.61=1=10.35 |

86.39=1=10.43 |

|

|

57,14-84,67 |

22,29-70,85 |

15,95-74,93 |

51,37-90,42 |

72,69-105,35 |

74,58-98,55 |

|

|

Nik |

5,56=1=0.85 |

3.48=1=1.54 |

4.60=1=1.44 |

4.35=1=0.70 |

5.58=1=0.83 |

5.40=1=0.44 |

|

IND |

4,32-6,43 |

1,64-5,05 |

1,18-5,71 |

3,63-5,96 |

4,39-7,40 |

4,86-5,96 |

|

А/Г/л |

0.48=1=0.14 |

1.78=1=2.08 |

1.33=1=0.70 |

1.04=1=0.27 |

0.77=1=0.71 |

1.93=1=1.79 |

|

0,26-0,63 |

0,22-5,69 |

0,23-2,28 |

0,56-1,56 |

0,20-3,03 |

0,37-5,16 |

|

|

3.85=1=0.61 |

2.60=1=1.62 |

2.88=1=0.91 |

3.30=1=1.09 |

2,75=1=0.61 |

2.65=1=0.51 |

|

|

cs |

2,844,51 |

0,91-5,73 |

0,75-3,49 |

2,21-5,81 |

1,83-3,77 |

1,59-3,16 |

|

Ba |

180.75=1=13.95 |

178.16=1=70.41 |

235.31±141.64 |

214,63141,38 |

249.68=1=28.52 |

277.92±41.48 |

|

159,23-192,81 |

62,60-254,77 |

58,20-504,96 |

171,84-279,39 |

196,61-305,33 |

229,14-361,86 |

|

|

Hf |

2.37=1=0.40 |

1.61=1=0.75 |

2.07=1=0.64 |

2.05=1=0.41 |

2,59=1=0.38 |

2.85±0.24 |

|

2,05-3,05 |

0,77-2,55 |

0,61-2,72 |

1,51-2,75 |

2,10-3,34 |

2,52-3,15 |

|

|

To |

0.44=1=0.07 |

0.26=1=0.13 |

0.34=1=0.12 |

0,32=1=0.06 |

0.42=1=0.08 |

0.42=1=0.09 |

|

la |

0,37-0,55 |

0,13-0,44 |

0,07-0,47 |

0,24-0,43 |

0,27-0,55 |

0,34-0,55 |

|

T1 |

0.55=1=0.28 |

0.58=1=0.29 |

0.54=1=0.33 |

0.34=1=0.09 |

0.25=1=0.05 |

0.26=1=0.05 |

|

11 |

0,34-0,89 |

0,15-0,97 |

0,20-1,02 |

0,24-0,51 |

0,19-0,40 |

0,21-0,34 |

|

Pb |

4.84=1=0.73 |

4.91±2.31 |

7.37±4.31 |

7.36=1=1.61 |

7,82=1=2.36 |

9.68=1=4.41 |

|

3,91-5,92 |

2,40-7,42 |

1,46-16,86 |

5,34-9,65 |

3,71-11,51 |

4,95-15,88 |

|

|

Bi |

0.11=1=0.01 |

0.06=1=0.04 |

0.08=1=0.03 |

0.11=1=0.03 |

0.15=1=0.17 |

0.12=1=0.02 |

|

0,10-0,13 |

0,02-0,10 |

0,01-0,11 |

0,07-0,15 |

0,05-0,74 |

0,09-0,16 |

|

|

Th |

5.64=1=0.79 |

3.43=1=1.80 |

4.66=1=1.51 |

5.38=1=1.29 |

4.16=1=1.11 |

5.71=1=1.46 |

|

4,68-6,87 |

1,27-5,44 |

1,12-6,18 |

3,83-7,37 |

3,19-7,34 |

3,96-7,67 |

|

|

TT |

1.82=1=0.25 |

1.46=1=0.60 |

1.57=1=0.49 |

1.98=1=0.44 |

1.70=1=0.34 |

2,06=1=0.36 |

|

U |

1,46-2,16 |

0,67-2,16 |

0,40-2,00 |

1,46-2,75 |

1,25-2,26 |

1,76-2,63 |

Примечание. В числителе - среднее арифметическое и стандартное отклонение, в знаменателе - минимальное и макмимальное содержания.

в процессах литогенеза [5, 6, И, 12, 13], то Кк глинистых отложений осадочных серий и более крупных осадочных последовательностей характеризуют геохимические черты и степень дифференцированности крупных литосферных блоков размывавшейся докембрийской коры кратонов или складчатых областей различной геодинамической природы. Кроме сугубо научного интереса изучение Кк элементов-примесей имеет и прикладное значение, поскольку связано с определением баланса рудных элементов в земной коре и является составной частью металлоге-нического анализа.

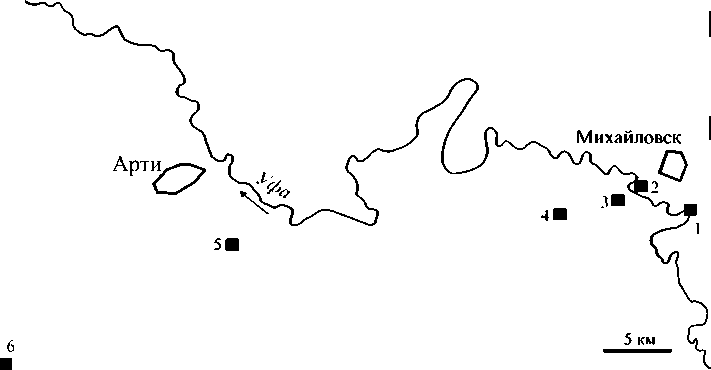

Так как общепринятых градаций значений кларков концентрации в отечественной литературе не существует, в дальнейшем анализе мы оперируем следующими категориями Кк: 1) при величинах Кк< 0.75 породы считаются обедненными тем или иным элементом; 2) при значениях Кк от 0.75 до 1.25 как обеднение, так и обогащение элементами-примесями отсутствуют; 3) при значениях Кк 1.25-2.00 породы имеют в отношении какого-либо элемента слабую геохимическую специа-ю лизацию; 4) при 2.00 < Кк < 5.00 специализация рассматривается как умерен-ная/выраженная, а при Кк > 5.0 - как интенсивная. В глинистых породах московского яруса Предуральского прогиба такие элементы, как Zn, Y и Cs, присутствуют в сопоставимых с UCC концентрациях. Средние значения Кк для Sc, V, Со и Си варьируют от 1.26 до 1.87 и, следовательно, глинистые сланцы и аргиллиты московского яруса характеризуются слабой геохимической специализацией на названные элементы-примеси. По Сг специализация выраженная (средний Кк = 4.26), а по Ni - интенсивная (средний Кк = 7.24) (рис. 2, а).

Глинистые породы асселъского яруса содержат сопоставимые с UCC средние концентрации Cr, Со, Ni, Zn, Sr и Y; средние величины Кк для Sc, V и Мо составляют от 1.37 до 1.77. В отношении Си специализация глинистых пород данного стратиграфического уровня выраженная, а средние содержания остальных из исследуемого нами набора элементов-примесей составляют менее 0.75 х UCC (рис. 2, б).

II 11.1 Л дд дга м гти гти UrTL ran т mil

о

Sc

Rh Si ti Th Bi Tli

Nb Mo Cs Ba

Рис. 2. Кларки концентрации ряда редких и рассеянных элементов в глинистых породах московского (а), асселъского (б) и сакмарского (в) ярусов. Количество столбиков в ячейке элемента здесь и далее соответствует количеству изученных образцов

Глинистые породы сакмарского яруса имеют сопоставимые с UCC средние Кк для Со, Zn, Y, Zr и Мо. Они слабо геохимически специализированы на Sc, V, Сг и Ni, а среднее значение Кк для Си составляет 2.15 (при этом в частных пробах глинистых сланцев данного уровня величина Кк меди варьирует от 0.65 до 2.93). Кларки концентрации остальных элементов-примесей в тонкозернистых обломочных породах рассматриваемого уровня составляют, как и для глинистых пород ассель-ского яруса, менее 0.75 х UCC (рис. 2, в).

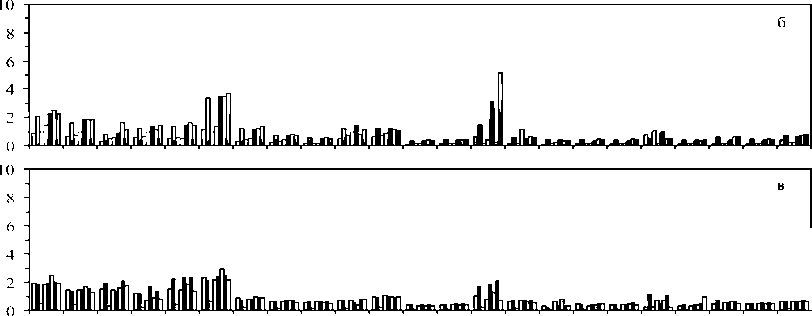

Глинистые породы низов артинского яруса также характеризуются обеднением значительного числа элементов-примесей (Ga, Rb, Sr, Zr, Nb, Cs, Ba, Hf, Ta, Tl, Pb, Bi, Th и U). Такие элементы, как Cr, Co, Zn, Y и Mo, присутствуют в них в сопоставимых с UCC концентрациях. Содержания Sc, V и Ni варьируют от 1.30 до 1.71 * UCC, что указывает на соответственную слабую геохимическую специализацию тонкозернистых обломочных пород рассматриваемого стратиграфического уровня. Средняя величина кларка концентрации Си составляет 2.22 (минимум - 1.61, максимум - 2.80) (рис. 3, а). Таким образом, глинистые образования низов артинского яруса так же, как и сходные с ними по гранулометрическому составу породы ассельского и сакмарского ярусов, обладают выраженной геохимической специализацией в отношении Си.

Это же свойственно и глинистым породам верхов артинского яруса: средняя величина Кк для Си составляет для них 2.57±0.40. Для Sc, V, Сг и Ni присуща слабая геохимическая специализация. Средние содержания Со, Zn, Ga, Y и Bi сопоставимы с концентрациями названных элементов в верхней континентальной коре; средние значения Кк остальных элементов-примесей составляют менее 0.75 х UCC (рис. 3, б).

Рис. 3. Кларки концентрации ряда редких и рассеянных элементов в глинистых породах низов артинского (а), верхов артинского (б) и верхов кунгурского (в) ярусов

Глинистые породы верхов кунгурского яруса характеризуются примерно таким же типом распределения элементов-примесей, что и подстилающие, за исключением московского яруса, образования (рис. 3, в).

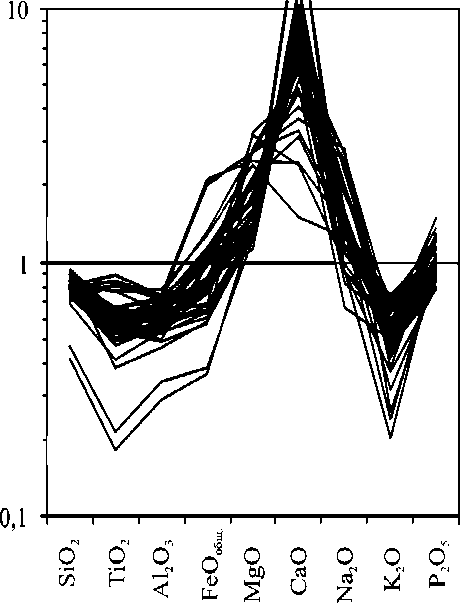

Рис. 4. Нормированное на PAAS распределение основных породообразующих оксидов в глинистых сланцах московско-кунгурского интервала

Если суммировать все сказанное выше, то можно отметить, что глинистые породы ассельско-кунгурского интервала имеют определенное геохимическое сходство, подчеркиваемое выраженной специализацией на Си, тогда как для аналогичных по гранулометрическому составу отложений московского яруса свойственна выраженная специализация на Сг и сильная специализация на Ni. Присутствие же значительной части элементов-примесей в составе глинистых пород в концентрациях меньших, чем в UCC, можно, на наш взгляд, объяснить сущест венной долей в них карбонатной примеси. Последнее наглядно видно при сопоставлении валового химического состава исследованных нами образований и PAAS (средний постархейский австралийский глинистый сланец [4]): только содержания ГеОобщ и Р2О5 в глинистых сланцах московско-кунгурского интервала сопоставимы с PAAS (средние значения С образец/С PAAS СОСТаВЛЯЮТ ДЛЯ НИХ COOT-ветственно 0.93 и 1.06), тогда как средние содержания SiO2, ТЮ2, AI2O3 и К2О несколько меньше (от 0.51 до 0.78), a MgO и СаО - в той или иной мере больше (соответственно от 1.81 до 7.69), чем в PAAS (рис. 4).

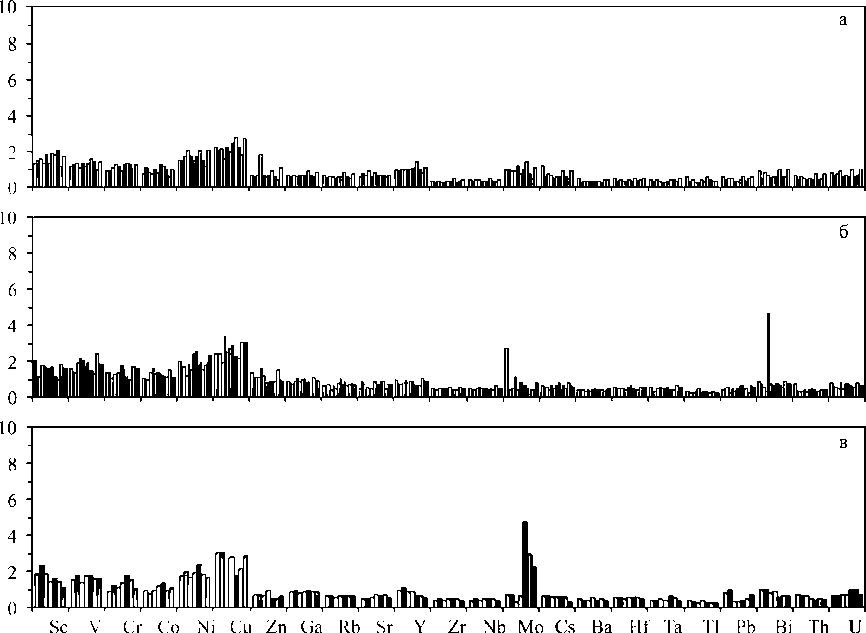

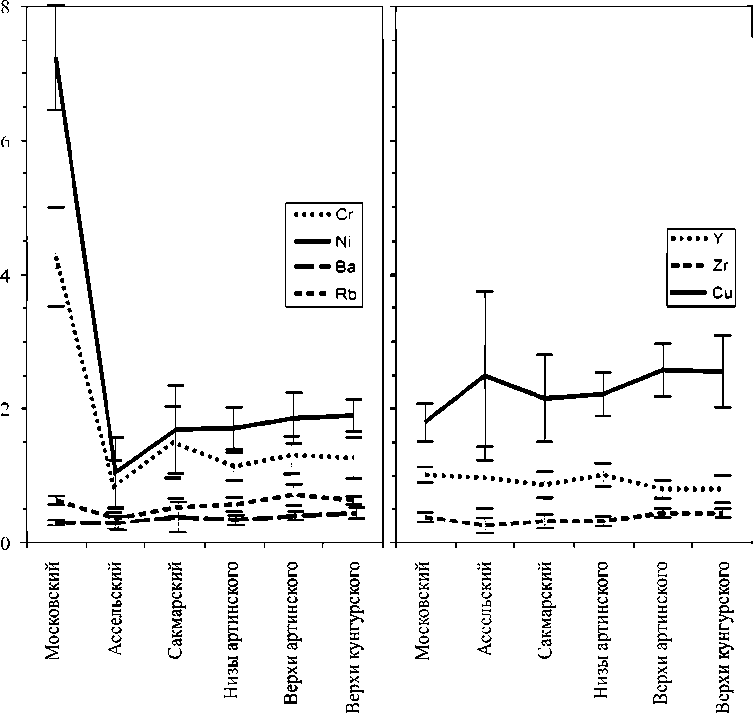

На рис. 5 показан характер изменения средних значений Кк ряда элементов-примесей, представителей различных групп: крупноионных литофильных (Ва, Rb) и высокозарядных элементов (Zr, Y), а также переходных/транзитных металлов (Сг, Ni) и Си. Как и из приведенных выше данных, здесь хорошо видно, что переходными металлами обогащены только глинистые породы московского яруса, породы ассельско-кунгурского интервала содержат статистически примерно одинаковые концентрации Сг и Ni. Вариации Ва и Rb снизу вверх по разрезу не наблюдаются. Это же характерно для высокозарядных элементов, тогда как среднее значение Кк Си в глинистых породах московского яруса несколько меньше, чем в тонкозернистых обломочных образованиях верхов артинского и кунгурского ярусов. Отмечается увеличение кларков концентраций сидерофильного Мо (в условиях высокого количества серы халькофильного, как и Си) вверх по разрезу (слабые аномалии в глинистых породах ассельско-го яруса, умеренные в сакмарских и кунгурских аргиллитах). В то же время от московского яруса к сакмарскому и кунгурскому в глинистых породах уменьшаются концентрации Сг.

Рис. 5. Особенности изменения средних величин концентрации Cr, Ni, Ba, Rb, Y, Zru Си в глинистых породах снизу вверх по разрезу

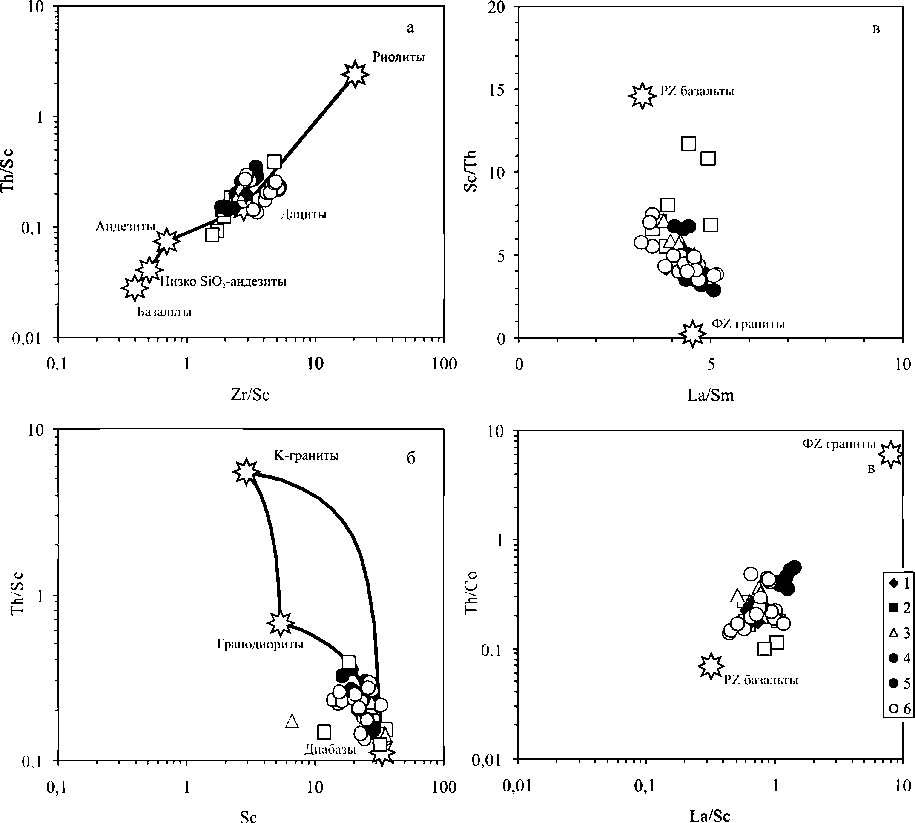

Для реконструкции возможного состава размывавшихся во время формирования осадочного выполнения среднеуральского сегмента Предуральского прогиба пород источников сноса мы использовали ряд парных диаграмм: Zr/Sc-Th/Sc [14], Sc-Th/Sc [4], La/Sm-Sc/Th [10] и La/Sc-Th/Co [7]. На первой из них практически все фигуративные точки составов глинистых сланцев московско-кунгурского интервала сосредоточены в области стандартной точки дацитов (рис. 6, а), на второй они сконцентрированы между стандартными точками гранодиоритов и диабазов ближе к последним (рис. 6, б). На диаграммах La/Sm-Sc/Th и La/Sc-Th/Co ситуация примерно одинаковая - точки составов глинистых пород занимают промежуточное положение между стандартными составами палеозойских базальтов и фанерозойских гранитов К. Конди [5] (рис. 6, в, г). Таким образом, из всего ска занного выше можно сделать вывод, что среди размывавшихся во второй половине карбона - начале перми на палеоводосборах пород достаточно большая роль принадлежала основным, а возможно, и ультраосновным магматическим комплексам.

Если рассмотреть области размещения фигуративных точек указанных стратиграфических уровней относительно друг друга на парных диаграммах, то от ас-сельского яруса к кунгурскому отчётливо выявляется тренд миграции от базальтов к фанерозойским гранитам в координатах Sc/Th-La/Sm и Th/Co-La/Sc, а также от диабазов к гранитам в координатах Th/Sc-Sc. Это можно объяснить постепенным изменением состава источников сноса обломочного материала - в верхней части изученного разреза всё большая роль принадлежит кислым магматическим образованиям.

Рис. 6. Положение фигуративных точек химического состава глинистых пород карбона и перми на различных дискриминантных диаграммах. 1 - московский ярус; 2 - ассельский ярус; 3- сакмарский ярус; 4 - низы артинского яруса; 5 - верхи артинского яруса; б - верхи кунгурского яруса

Присутствие последних среди пород источников сноса может быть реконструировано по ряду признаков [9]. Это повышенные содержания Сг (> 150 г/т) и Ni (> 100 г/т), значения отношения Cr/Ni -1.3-1.5 и положительная корреляция (> 0.90) между Сг и Ni. Было показано, что свойственные ультраосновным породам соотношения между Сг и Ni, а также их абсолютные концентрации практически не трансформируются в процессе седиментации и «транслируются» в глинистые сланцы и аргиллиты. В песчаниках величина Cr/Ni в 2-2.5 раза больше, чем в ассоциирующих глинистых породах, что предполагает заметное фракционирование как Сг, так и Ni. В ряде случаев для реконструкции присутствия на палеоводосборах ультраосновных пород используются также отношения Сг/Ba и Ni/Ba [16]. Дж. Гарвером и Т. Скоттом [8] установлено следующее: при свойственных глинистым породам более высоких значениях Cr/Ni (~2.0 и выше) и корреляции Сг с V и Ti можно предполагать, что на палеоводосборах заметную роль играли основные вулканические образования. Так как во многих коллизионных зонах ультраоснов-ные породы маркируют сутурные зо-ны/швы между различными литотектоническими ассоциациями, реконструкция времени выведения их на уровень эрози- онного среза представляет весьма важную задачу.

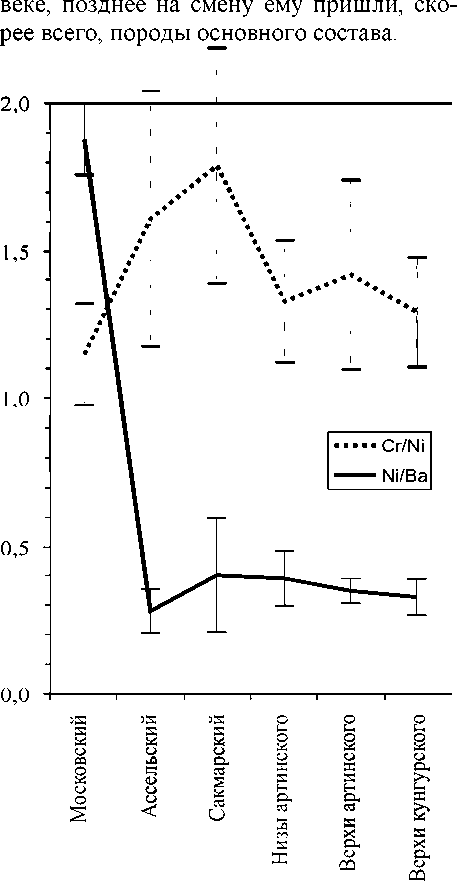

Среднее содержание Сг в глинистых породах прогиба варьирует от ~77 (ас-сельский ярус) до более 390 г/т (московский ярус) (см. таблицу). С учетом значений стандартных отклонений тонкозернистые глинистые породы московского яруса, как показано выше, содержат значимо больше Сг, чем породы других уровней разреза. Среднее содержание Ni изменяется от ~49 (ассельский ярус) до 340 г/т (московский ярус). Анализ распределения средних содержаний Ni в разрезе осадочного выполнения Предуральского прогиба показывает, что глинистые породы московского яруса содержат существенно больше Ni, чем глинистые сланцы и аргиллиты ассельско-кунгурского интервала. Средние значения отношения Cr/Ni изменяются от 1.15±0.17 (московский ярус) до 1.79±0.39 (сакмарский ярус). При этом статистически различаются только глинистые сланцы московского и сакмар-ского ярусов; тонкозернистые обломочные породы других уровней разреза по величине данного отношения в существенной степени сходны (рис. 7). Максимальная величина Ni/Ba достигает 1.88±0.13 (московский ярус), тогда как минимальная составляет 0.28±0.08 и характерна для глинистых пород ассельско-го яруса. Глинистые породы всех исследуемых нами стратиграфических подразделений, за исключением московского яруса, по величине Ni/Ba статистически не отличаются (см. рис. 7). Корреляция между Сг и Ni варьирует от 0.46 (верхи артинского яруса) до 0.86 (ассельский ярус). Между Сг и V в глинистых породах московского яруса корреляция отрицательная (-0.19), тогда как в сходных по гранулометрическому составу образованиях всех других исследованных нами уровней она положительная и изменяется от 0.56 (низы артинского яруса) до 0.85 (ассельский ярус). Примерно такая же картина наблюдается для другой пары микроэлементов - Сг и Ti: в глинистых породах московского яруса взаимосвязь между указанными элементами отсутствует, тогда как в аналогичных по составу породах из вышележащих уровней значение коэффициента корреляции изменяется от 0.67 (низы артинского яруса) до 0.94 (верхи кунгура). Все это с учетом приведенных выше критериев дает основания считать, что определенный, «заметный» в геохимическом отношении, объем пород ультраосновного состава присутствовал на палеоводосборах только в московском

Рис. 7. Характер изменения средних значений. Cr/Ni и Ni/Ba снизу вверх по разрезу

Приведенные выше данные позволяют сделать два основных вывода. Во-первых, глинистые породы нижнепермского интервала среднеуральского сегмента Пре- дуральского прогиба имеют определенное геохимическое сходство, подчеркиваемое выраженной специализацией на Си, в то же время отложениям московского яруса свойственна специализация на Сг и Ni. Во-вторых, на палеоводосборах на рассматриваемой территории породы ультраосновного состава размывались только в московском веке. В ранней перми область сноса характеризовалась существенным развитием вулканитов основного состава,

Список литературы Систематика ряда редких и рассеянных элементов в глинистых породах среднеуральского сегмента Предуральского прогиба

- Мизенс Г.А. Верхнепалеозойский флиш Западного Урала/УрО РАН. Екатеринбург, 1997а. 230 с.

- Мизенс Г.А. Об этапах формирования Предуральского прогиба//Геотектоника. 1997б. № 5. С. 33-46.

- Перельман А.И. Геохимия. М.: Высшая школа, 1979. 423 с.

- Тейлор С.Р., МакЛеннан С.М. Континентальная кора: ее состав и эволюция. М.: Мир, 1988. 384 с.

- Condie K.C. Chemical composition and evolution of the upper continental crust: contrasting results from surface samples and shales//Chem. Geol. 1993. Vol. 104. P. 137.

- Condie K.C. Plate tectonics and crustal evolution. 4th ed. Butterworth Heinemann. Oxford, 1997. 282 p.

- Cullers R.L. Implications of elemental concentrations for provenance, redox conditions, and metamorphic studies of shales and limestones near Pueblo, CO, USA//Chem. Geol. 2002. Vol. 191. P. 305-327.

- Garver J.I., Scott T.J. Rare earth elements as indicators of crustal provenence and terrane accretion in the southern Canadian Cordillera//GSA Bull. 1995. Vol. 107, № 4. P. 440-453.

- Garver J.I., Royce P.R., Smick T.A. Chromium and nickel in shale of the Taconic foreland: a case study for the provenance of fine-grained sediments with an ultramafic source//J. Sed. Res. 1996. Vol. 66. P. 100106.

- Geochemistry of Sediments and Sedimentary Rocks: Evolutionary Considerations to Mineral Deposit-Forming Environments//Lentz D.R. (ed.). Geological Association of Canada. 2003. GeoText 4. 184 р.

- Hassan S., Ishiga H., Roser B.P., Dozen K., Naka T. Geochemistry of Permian-Triassic shales in the Salt range, Pakistan: implications for provenance and tectonism at the Gondwana margin//Chem. Geol. 1999. Vol. 158. P. 293-314.

- Lee Y.I. Provenance derived from the geochemistry of late Paleozoic-early Mesozoic mudrocks of the Pyeongan Supergroup, Korea//Sed. Geol. 2002. Vol. 149. P. 219-235.

- McLennan S.M. Rare earth elements in sedimentary rocks: influence of provenance and sedimentary processes//Geochemistry and mineralogy of rare earth elements. Lipin B.R., McKay G.A. (Eds). Reviews in Mineralogy. 1989. Vol. 21. P. 169-200.

- McLennan S.M., Hemming S.R., McDaniel D.K., Hanson G.N. Geochemical approaches to sedimentation, provenance and tectonics//Processes controlling the composition of clastic sediments/Eds Johnsson M.J., Basu A. Geol. Soc. Am. Spec. Pap. 1993. Vol. 284. P. 21-40.

- Rudnick R.L., Gao S. The composition of the continental crust//The Crust. (Eds) Holland H.D., Turekian K.K. Treatise on Geochimistry. Vol. 3. Elsevier, Oxford/New York. 2003. P.1-64.

- von Eynatten H. Petrography and chemistry of sandstones from the Swiss Molasse Basin: an archive of the Oligocene to Miocene evolution of the Central Alps//Sedimentology. 2003. Vol. 50. P. 703-724.