Системный анализ безопасности электроустановок объектов АПК

Автор: Никольский О.К., Воробьев Н.П.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 6, 2016 года.

Бесплатный доступ

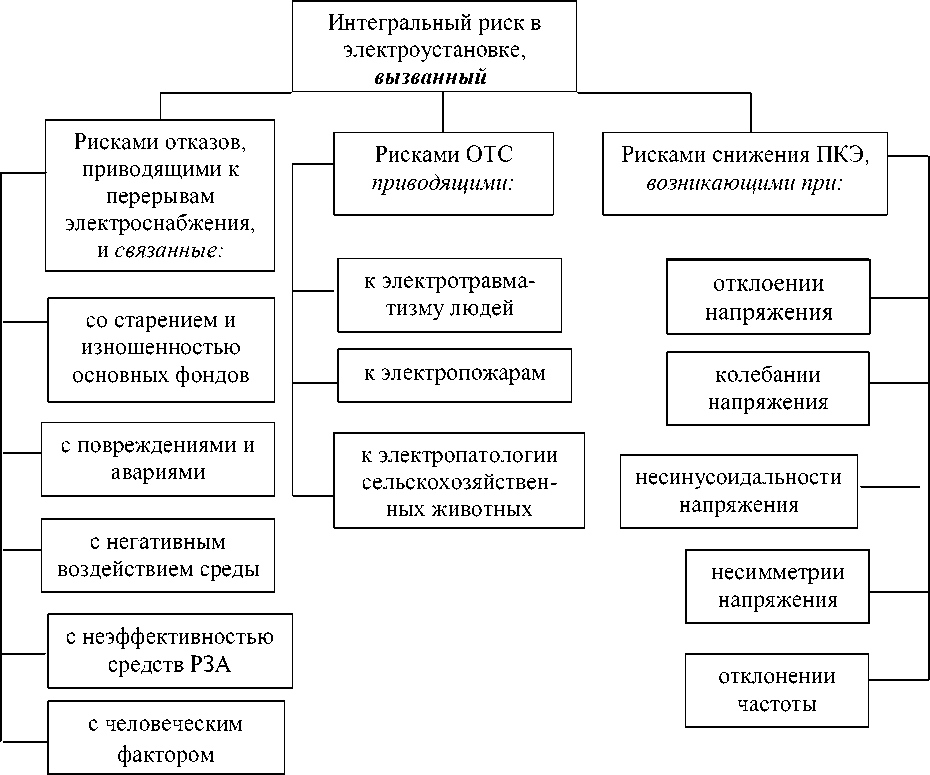

Целью работы является исследование процессов, характеризующих техногенную опасность при эксплуатации персоналом электро-установок объектов сельскохозяйственного производства. Показано, что неуклонный рост аварий, электротравматизма и пожаров в си-стемах электроснабжения (включая и техно-логическое электрооборудование) обусловлен несовершенством научно-методического обеспечения в области техногенной безопасности электроустановок потребителей. В частности, отсутствует единая методология, базирующаяся на унифицированной трактовке риска опасности электроустановки, позволяющая проводить комплексный учет факторов возникновения и развития негативных явлений различной природы человеко-машинных систем. Имеются также объективные трудности при принятии решений по управлению техногенными рисками. В связи с чем выявлены причины упомянутых трудностей. Показана перспективность использования системного подхода, позволяющего идентифицировать объективно существующие опасности в электроустановках с целью обоснования превентивных мер по предупреждению и снижению тяжести последствий этих опасностей. Предложено системное исследование безопасности электроустановок интерпретировать как построение человеко-машинной системы «человек-электроустановка-среда». Рассмотрены особенности функционирования системы «человек-электроустановка-среда» в реальных производственных условиях. Выявлены свойства комплекса «человек-электроустановка-среда» и представлена подробная расшифровка каждого из упомянутых свойств. Предложена классификация системного исследования безопасности электро-установок и структура системного анализа и синтеза человеко-машинной системы «человек-электроустановка-среда». Предложена обобщенная структурная схема интегрального риска электроустановки. Обоснована целесообразность использования теории нечетких множеств для оценки и управления техногенными рисками в системе «человек-электроустановка-среда».

Электроустановка, техногенная, безопасность, интегральный, риск

Короткий адрес: https://sciup.org/14084722

IDR: 14084722 | УДК: 631.71:621.31

Текст научной статьи Системный анализ безопасности электроустановок объектов АПК

Введение. Неуклонный рост аварий, электротравматизма и пожаров в системах электроснабжения (включая и технологическое электрооборудование) обусловлен многими причинами, в том числе несовершенством научнометодического обеспечения в области техногенной безопасности электроустановок потребителей. Отсутствует единая методология, базирующаяся на унифицированной трактовке риска опасности электроустановки (ЭУ), позволяющая проводить комплексный учет факторов возникновения и развития негативных явлений различной природы человеко-машинных систем (ЧМС) [1]. Имеются также объективные трудности при принятии решений по управлению тех- ногенными рисками. Эти трудности вызваны следующими причинами:

-

1. Низкая структурированность, неопределенность, физическая неоднородность компонентов ЧМС.

-

2. Наличие многочисленных ограничений технологического, нормативного и экономического характера.

-

3. Инициирующие предпосылки, приводящие к возникновению опасных техногенных ситуаций (ОТС). К основным таким предпосылкам следует отнести:

-

а) ошибки человека (персонал, население) – человеческий фактор;

-

б) отказы системы электроснабжения и электрооборудования – технологический фактор;

-

в) негативные (сверхнормативные) воздействия параметров среды (С).

-

4. Недостаточность исходных данных и отсутствие точного (удовлетворительного) описания возникновения и развития аварийных процессов, что делает невозможным принятие адекватных оценок.

Цель работы . Исследование процессов, характеризующих техногенную опасность при эксплуатации персоналом электроустановок объектов сельскохозяйственного производства.

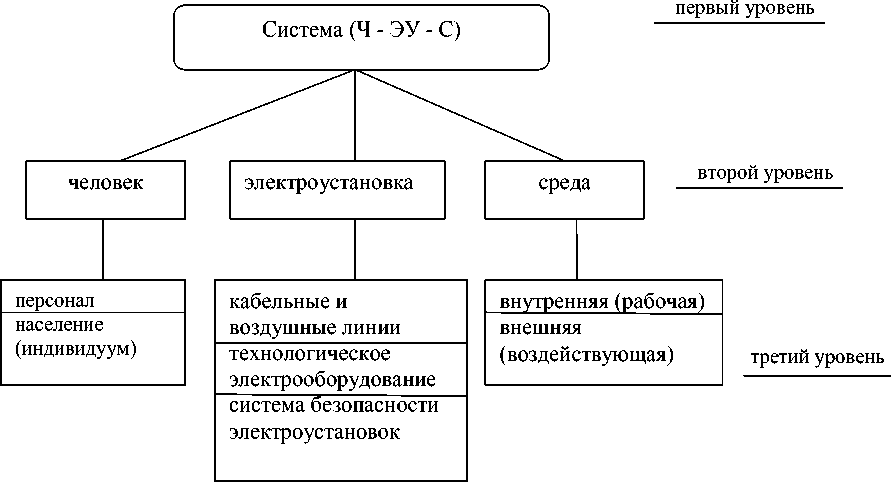

В этой связи представляется перспективным использование системного подхода как методологии научного познания, позволяющего идентифицировать объективно существующие опасности в электроустановках с целью обоснования превентивных мер по предупреждению и снижению тяжести последствий этих опасностей. Тогда системное исследование безопасности ЭУ можно интерпретировать как построение ЧМС «человек–электроустановка–среда» (Ч–ЭУ–С). При этом полагаем, что такая система представляет собой целостное образование взаимосвязанных компонентов (подсистем), имеющее определенную структуру и взаимодействующее с внешней средой. Функционирование системы Ч–ЭУ–С в реальных производственных условиях будем рассматривать как сложный процесс, требующий постоянного контроля со стороны персонала для поддержания нормативных режимов и параметров технологического оборудования. В процессе такого контроля оператор принимает различные решения, правильность и эффективность которых можно оценивать только по конечному результату, т.е. по показателям, характеризующим надежность, безопасность и экономичность функционирования рассматриваемой ЧМС. Отмеченное обусловливает постановку задачи для изучения основных закономерностей взаимодействия человека с ЭУ и проведения необходимых исследований. Эффективность таких эргатических систем опирается на концепцию целостности в условиях воздействия внешних возмущений, стремящихся эту целостность нарушить [2]. Эти возмущающие воздействия носят стохастический характер, заранее не известны и не могут быть определены в реальных производственных условиях. Поэтому решение такой задачи может быть получено на основе имитационного моделирования ЧМС. Обоснованность проведения системных исследований безопасности электроустановок (рис. 1 и 2) подтверждается следующими свойствами рассматриваемого комплекса Ч-ЭУ-С [3]:

-

- многоцелевой характер;

-

- многоступенчатая иерархическая структура;

-

- случайный характер функционирования компонентов и их взаимодействие с факторами внешней и внутренней рабочей среды;

-

- динамическая изменчивость к воздействиям различных факторов;

-

- функционально-структурная уникальность;

-

- многокритериальность оценки эффективности;

-

- низкая структурированность и физическая неоднородность компонентов и элементов системы;

-

- многомодельность исследования;

-

- дискретность состояния;

-

- неопределенность;

-

- диссипативность.

Эмпирический системный анализ

Теоретический системный анализ и синтез ЧМС и о н и о 2

и о

о

« к й о Я О и к н о я к о к и о и W

Й к

к

и

Ч С О и о к и к Н й 2 6 и CD М О R О й К И ей и о и 2 ей К S о к и S н а о :S CD Й п ей И О С О ю СО И О Ч О О S И ей Рис. 1. Системное исследование безопасности электроустановок ЧМС Концептуальная модель безопасности Вербальная модель Логико-лингвистическая модель Оптимизационная модель безопасности Принятие решений по управлению рисками электроустановок объекта Рис. 2. Структура системного анализа и синтеза ЧМС (Ч–ЭУ–С) Многоцелевой характер Ч–ЭУ–С определяется функциональными показателями системы, направленными на обеспечение заданного уровня интегрального риска R∑ безопасности электроустановки. Компоненты R∑ будем представлять как частные риски, вызванные: - отказами элементов системы электроснабжения, технологическими авариями электроустановок и предаварийными режимами; - электрическими потерями в сетях и электроприемниках (показателями качества электроэнергии – ПКЭ); - электропатологией сельскохозяйственных животных, приводящей к снижению продукции (надоев коров и привесов животных, находящихся на откорме) [4] и т.д. Рассматривая интегральный риск как Rz = R(Yc) + R(yM) + R(y3) , (1) где R(yc), R(yM) и R(Уэ) - риски социального, материального и экологического ущерба (Ус, Ум и Уэ), отметим, что R^ должен учитывать все виды опасностей электроустановки, включая электрическую, пожарную, электромагнитную и экологическую. Эти виды опасностей обусловлены неконтролируемым высвобождением электроэнергии, ее распространением и негативным воздействием на людей и сельскохозяйственных животных, материальные и при- родные ресурсы, электромагнитную обстановку (рис. 3). Многоступенчатая иерархическая структура Ч–ЭУ–С представляет собой неоднородное 3–4-ступенчатое образование, в котором второй и третий уровни интерпретируются как компоненты и элементы системы (рис. 4). Появление более низких уровней иерархии ЧМС определяется её декомпозицией, т.е. системным анализом, вызванным практической потребностью или теоретической целесообразностью. Декомпозиция, или искусственное расчленение рассматриваемой сложной системы на составные части позволяет установить отдельные признаки реального объекта как целостного образования и свойств его частей как самостоятельных предметов для изучения связей между ними. Таким образом, основной задачей системного анализа является мысленное расчленение сложного объекта (целого) для выявления его наиболее существенных частей – компонентов и описание его свойств и существующих взаимосвязей. При этом следует иметь в виду, что расчленение ЧМС на отдельные части приводит к утрате ее системных свойств (эмер-джентности). Поэтому за системным анализом следует агрегирование (укрупнение) ее элементов, т.е. системный синтез. Рис. 3. Обобщенная структурная схема интегрального риска Рис. 4. Иерархия структуры системы Случайный характер функционирования компонентов системы. Любые инициирующие события являются типичными случайными, зависящими от множества также случайных факторов, обусловленных наличием связей между компонентами рассматриваемой системы. Поэтому показатели, характеризующие эффективность функционирования и соответствующие критерии, также являются вероятностными, и существующая практика моделирования и оптимизации систем безопасности широко использует их [5]. Динамические свойства системы проявляются под влиянием различных случайных факторов рабочей и внешней среды и взаимосвязей между компонентами, например «человек – электроустановка» [6]. Функционально-структурная уникальность модели Ч–ЭУ–С состоит в том, что, несмотря на то, что по своим свойствам она принадлежит к классу человеко-машинных систем, которые описывают сложные производственные объекты, модель обладает, в определенном смысле, некоторой уникальностью. Эта уникальность характеризуется целью и задачами исследования, перечнем идентифицированных опасностей, рисками и видами неопределенностей, низкой степенью «надежности» человеческого фактора (практически всё сельское население страны принимает участие в обслуживании электрифицированных машин и механизмов, ручного электроинструмента и др.). Поэтому можно сделать вывод, что аналоги системы Ч–ЭУ–С практически отсутствуют. Многокритериальная оценка эффективности обусловливается многокомпонентностью и многофункциональностью системы Ч–ЭУ–С, причем каждый компонент может быть охарак-теризирован своим частным критерием. Совокупность частных критериев объединяется в соответствующий системный критерий, характеризующий систему в целом. Последний может быть сведен к некоторому обобщенному показателю, например интегральному риску R∑ . Низкая структурированность и физическая неоднородность компонентов ЧМС обусловливают поиск единой размерности для оценки показателя эффективности. Вместе с тем, являясь дискретной открытой гетерогенной, система Ч– ЭУ–С обладает свойством непрерывного рассе- ивания части своей свободной энергии в тепло, что позволяет ей самонастраиваться, тем самым повышать свойство живучести и устойчивости. Многомодельность исследования системы Ч–ЭУ–С предполагает использование различных методов моделирования для решения следующих основных задач: изучение реального объекта, его структуры и свойств; установление закономерности функционирования; исследование механизмов управления объектом и его функционирования, в том числе определение оптимальных управляющих воздействий при заданных целях и ограничениях; прогнозирование техногенных процессов в человекомашинной системе. Отметим также, что рассматриваемая система не может быть изучена непосредственно опытным путем в силу наличия объективных опасностей и быстротечности протекания процессов (например, электропоражение человека). По этим причинам проведению сложных и дорогостоящих экспериментов, на наш взгляд, должно быть противопоставлено построение и исследование различных моделей, в том числе проведение машинных экспериментов, с помощью которых можно установить наиболее существенные факторы и свойства реального объекта. Поэтому при изучении системы Ч–ЭУ–С вместо методов физического (натурного) и аналогового моделирования предпочтение следует отдавать математическому моделированию, при котором описание объекта-оригинала осуществляется на языке математики, с использованием при этом различных знаковых форм. Дискретность системы Ч–ЭУ–С определяется совокупностью рассмотренных устойчивых состояний, стабильность которых проявляется в относительной неизменности структуры системы и интегральных её показателей. Эта совокупность определяет фазовое пространство или пространство состояний [7]. Неопределенность системы Ч–ЭУ–С проявляется либо в вероятностной её природе, когда неизвестные факторы статистически устойчивы и описываются методами теории вероятностей, либо в отсутствии устойчивости связей между компонентами системы и средой, либо в неясности (нечеткости) целей и ограничений. Неопределенность также может проявляться, когда параметры не могут быть заданы в виде точечных оценок, а для их описания используются интервальные модели, в которых интервалы оценок задаются граничными значениями (наименьшим и наибольшим из возможных). Полная неопределенность параметров оперирует нечетными, размытыми и неоднородными понятиями и величинами. Нечетность может быть устранена путем использования нечетких алгоритмов логического вывода относительно конечных результатов моделирования [8, 9]. Диссипативность системы Ч–ЭУ–С задается функцией рассеяния (положительным числом), характеризующей электрическую энергию, рассеиваемую системой, вследствие наличия в ней электрического сопротивления. Диссипативные силы ведут к асимптотической устойчивости системы. Выводы. В настоящее время процессы, характеризующие техногенную опасность при эксплуатации персоналом электроустановок объектов сельскохозяйственного производства, считаются малоизученными и практически непрогнозируемыми. Причиной тому является отсутствие современных методов контроля и диагностики технического состояния электрооборудования и невозможность формализации человеческого фактора с помощью использования традиционных вероятностно-детерминированных моделей. Сюда следует отнести также и проблематичность проведения натурных экспериментов и использования методов физического моделирования. Ввиду недостатка информации для применения вероятностных методов и снятия неопределенности представляется перспективным системный анализ техногенных рисков в системе «человек–электроустановка– среда» на основе теории нечетких множеств.

Список литературы Системный анализ безопасности электроустановок объектов АПК

- Основы электромагнитной совместимости: учеб. для вузов/под ред. Р.Н. Карякина; Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. -Барнаул: ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», 2007. -480 с.

- Махутов Н.А. Научные проблемы безопасности техногенной среды//Проблемы машиностроения и надежности машин. -1999. -№ 1. -С. 109-116.

- Никольский О.К. Теория и практика управления техногенными рисками: учеб. пособие/О.К. Никольский; под ред. О.К. Никольского. -Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2015. -219 с.

- Костюков А.Ф., Черкасова Н.И., Афанасьева А.И. Методика экспериментальных исследований электропатологии дойных коров на электромеханизированных фермах//Ползуновский вестник. -2014. -Т. 1. -№ 4. -С. 211-2014.

- Никольский О.К., Сошников А.А., Полонский А.В. Развитие научных основ безопасности электроустановок зданий//Вестник АлтГТУ. -2000. -№ 3. -С. 17 -24.

- Черкасова Н.И. Многокритериальная оценка эффективности функционирования сельских электрических сетей 10-0,4 кВ в условиях неопределенности/под ред. О.К. Никольского. -Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. -160 с.

- Ларичев О.И., Мошкович Е.М. Качественные методы принятия решений. Вербальный анализ решений. -М.: Наука, Физматлит, 1996. -208 с.

- Никольский О.К., Костюков А.Ф., Черкасова Н.И. Проблема неопределенности при анализе рисков электроустановок//Ползуновский вестник. -2014. -Т. 1. -С. 140-146.

- Патент на изобретение № 2556299 Российская Федерация, 4.02.2014 г. Способ определения остаточного ресурса электропроводки/Воробьев Н.П., Воробьева С.Н., Гончаренко Г.А., Никольский О.К. -Патентообладатель ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова».