Системный анализ техногенной безопасности электроустановок

Автор: Ермина Т.В., Гармаев А.Л.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 5 (62), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье приведен базовый принцип построения человеко-машинной системы, представляющей целостное образование взаимосвязанных элементов, количественно описываемый моделью реального объекта. Дан анализ создания совокупности предпосылок, образующих причинноследственную цепь происшествий, установлены закономерности появления опасных техногенных событий в электроустановках. Построена логическая цепочка возникновения опасных событий, характеризующих электропоражение человека, появление пожара и других техногенных ситуаций. Приведены методологические основы техногенной безопасности электроустановок, которые базируются на энергоэнтропийной концепции, не противоречащей фундаментальным законам энтропии. Рассмотрены основные принципы существования человеко-машинной системы («человек - электроустановка - среда»), обобщены основные положения исследования техногенной безопасности электроустановок. Показано, что безопасность системы «человек-электроустановка - среда» следует рассматривать как свойство сохранять такое состояние при функционировании с высокой вероятностью, исключающей негативные происшествия.

Электроустановка, авария, техногенная безопасность, электротравматизм, опасные события, человеко-машинная система, энергоэнтропийная концепция

Короткий адрес: https://sciup.org/142143255

IDR: 142143255 | УДК: 621.315

Текст научной статьи Системный анализ техногенной безопасности электроустановок

Для развития человечества в XXI в. характерно появление принципиально нового вида угрозы от результатов деятельности человека и существования техносферы (противоположной естественному пребыванию человека в природе). Техносфера породила создание экстремальных и кризисных условий обитания человека, многочисленные аварии и катастрофы, приводящие к людским жертвам, деградации и уничтожению окружающей среды, вызывающие необратимые генетические изменения у человека.

Рост экономики, опирающийся на развитие техносферы, обеспечил создание и совершенствование социально-экономической системы безопасности - основы безопасности жизнедеятельности населения. Однако, вторгаясь в природу, разрабатывая новые технологии, человечество формирует искусственную среду обитания - техносферу. Процесс покорения естественной природы направлен на развитие техносферы, что неизбежно ведет к увеличению количества вредных факторов, негативно влияющих на человека и среду его обитания. Несмотря на осуществление превентивных мер безопасности в сферах экономики (энергетика, агропромышленный комплекс (АПК), жилищно-коммунальное хозяйство), сохраняется достаточно высокий уровень техногенных угроз (в том числе в электроустановках зданий). Причем ряд этих угроз, обусловленный остаточными рисками аварий и электротравм, в принципе не устраним или требует вложений в охрану труда огромных материальных ресурсов.

Результаты исследования и их обсуждение

В настоящее время затраты на обеспечение техногенной безопасности составляют значительную долю финансовых средств, поэтому большое значение приобретает проблема оптимизации этих затрат, что приводит к поиску новых подходов, позволяющих изучить реальные условия функционирования сложных человеко-машинных систем, установить закономерности возникновения аварий, электротравматизма, пожаров и прочего, возникающих в электроустановках. Использование системного подхода (анализ и синтез сложных систем) как методологии научного познания является базой для обоснования концепции объективно существующих опасностей в электроустановках и превентивных мер по предупреждению и снижению тяжести последствий этих опасностей [1].

Основоположниками новой теории систем был сформулирован базовый принцип, в соответствии с которым достаточно сложный производственный технологический объект может быть представлен в виде гипотетической модели системы, что позволяет изучать этот объект на качественно новом уровне.

Относительно термина «система» до сих пор существуют различные мнения и разногласия. Как правило, система трактуется как комплекс элементов, находящихся во взаимодействии, или как множество объектов, связанных между собой единой целью функционирования. Все эти определения базируются на идее, что система представляет собой целостное образование взаимосвязанных элементов (подсистем), имеющее определенную структуру, взаимодействующую с некоторой «средой». Кроме того, исследование системы (анализ и синтез) предполагает ее количественное описание путем построения математической модели реального объекта.

При изучении возникающих опасностей в электроустановках выявлены основные источники опасных и вредных производственных факторов. Было установлено, что среди используемых в настоящее время видов энергии наибольшую опасность представляет энергия электрического тока и электромагнитного поля. При установлении закономерностей появления опасных техногенных событий в электроустановках до 1000 В (аварии, электропоражения людей, возникновение пожаров) выявлена общая тенденция зарождения, развития и исхода любого техногенного происшествия. Характерной чертой этой тенденции является создание совокупности предпосылок, образующих причинно-следственную цепь происшествий [2]. Поэтому любое техногенное опасное событие в электроустановке, имеющее разную физическую природу, происходит по определенной логической схеме и описывается общими вероятностными моделями. Причем любое из рассматриваемых опасных событий происходит при последовательной во времени совокупности отдельных инициирующих событий. Так, например, электропоражение человека является результатом одновременного наложения четырех событий:

-

- пробоя изоляции и появления опасного электрического потенциала на металлоконструкции оборудования;

-

- прикосновения человека к токопроводящему элементу;

-

- отсутствия (или неисправности) электрозащитного средства, например УЗО;

-

- события, при котором величина тока, протекающего через тело человека, и время воздействия превышают первичный критерий безопасности I h (t).

Примерно такой же вероятностной моделью может быть описан пожар или другое опасное техногенное событие в электроустановке.

Изучение причин аварий и травматизма показало, что среди используемых в настоящее время видов энергии большую опасность представляет энергия электрического тока и электромагнитного поля, носителями которых являются системы электроснабжения и электроустановки. Анализ статистических данных показывает, что характерной чертой аварий, травм и пожаров является некоторая совокупность так называемых инициирующих условий (предпосылок), образующих причинно-следственные цепи. Наиболее типичной причинной цепью представляется последовательность следующих предпосылок:

-

- ошибки человека (оператора, персонала, населения);

-

- отказы электроустановок (в том числе отсутствие или неисправность средств защиты);

-

- негативные (сверхнормативные) воздействия факторов внешней среды.

Несмотря на то что перечисленные предпосылки являются случайными, можно установить присущие им закономерности. Во-первых, возникновение каждого техногенного происшествия следует рассматривать не как следствие отдельной причины, а как результат появления цепи соответствующих предпосылок. Во-вторых, все виды опасностей, возникающие в электроустановках, можно интерпретировать как поток случайных событий, количество которых на ограниченном интервале времени (например, одного года) распределяется по закону Пуассона, а время между появлением отдельных происшествий - по экспоненциальному распределению.

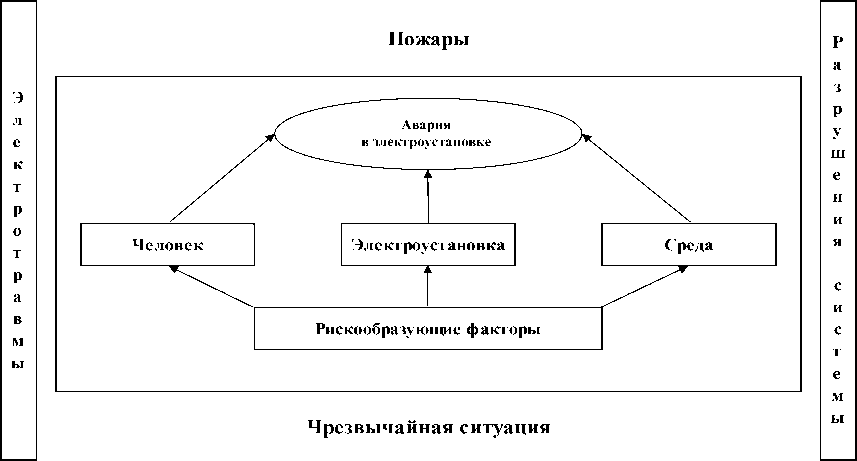

В основе решения практических задач, направленных на снижение (предупреждение) техногенных опасностей в электроустановке и их последствий, должна лежать методология оценки и управления рисками, включающая в себя обоснование интегрального показателя эффективности систем безопасности с учетом необходимых затрат и предотвращенного ущерба. В настоящее время сформулирована единая научно обоснованная методология, обеспечивающая закономерности возникновения и развития техногенных опасностей, сущность которой базируется на методологической концепции, рассмотренной выше (рис.) [3]. Применительно к электроустановкам к основным положениям этой концепции, не противоречащим фундаментальным законам энтропии, отнесем следующее:

-

1) эксплуатация электроустановок потенциально опасна, так как связана с электропотреблением и накоплением энергий;

-

2) энергия электроустановки обладает свойством переходить в тепло, равномерно распределяемое среди окружающих тел; т.е. система стремится перейти в состояние максимальной энтропии, характеризуемое отсутствием энергетических потенциалов. Попытки вывести систему из состояния наибольшей степени дезорганизации требуют преодоления естественных энергетических барьеров и рассматриваются как приводящие ее в неустойчивое опасное состояние;

-

3) опасность электроустановки проявляется в результате неуправляемого выброса энергии, накопленной в технологическом электрооборудовании. Выброс энергии приводит к повреждениям электроустановки, электротравматизму людей, загрязнению окружающей среды (пожарам).

Рисунок - Иллюстрация методологической концепции техногенных опасностей электроустановки

Таким образом, опасность электроустановок обусловлена естественным стремлением эн-троими к постепенному или скачкообразному ухудшению свойств материального объекта из-за разрушения связей между его элементами. Ущерб электроустановки проявляется в процессе ее старения и износа, формирования происшествий, которые рассматриваются как результат неконтролируемого высвобождения энергии и опасного ее воздействия на человека и среду обитания. Изложенное дает основание считать, что система «человек - электроустановка - среда» относится к категории открытых нелинейных систем, ее поведение представляется слабо предсказуемым. Опасные экстремальные явления в электроустановках, связанные с неконтролируемыми выбросами энергии, обусловлены специфическим режимом функционирования - неустойчивостью техногенной системы, что вызывает поражающие события в виде тяжелых аварий, электротравм и пожаров. Анализ эмпирических распределений опасных выбросов энергии показывает, что эти распределения не описываются нормальным законом, а имеют так называемые «тяжелые хвосты». Инициирующими или исходными событиями выбросов могут быть внутренние и внешние факторы. Внутренние факторы - отказы электроустановки и ее элементов (электрической защиты), ошибочные действия персонала и т.д. Внешние факторы опосредованно могут оказывать негативное воздействие на функционирование человеко-машинной системы (к ним следует отнести состояние законодательной и нормативной базы, макроэкономические показатели региона и др.).

Рассмотрим наиболее типичные виды аварий системы «человек - электроустановка - среда» [4]:

-

- режимные, возникающие при штатном функционировании электроустановки, обеспечивающие прогнозируемые последствия и нормативную защищенность персонала, населения;

-

- проектные, обусловленные выходом за допустимые пределы эксплуатационных режимов с приемлемым риском и достаточной защищенностью;

-

- запроектные, вызванные необратимыми повреждениями отдельных элементов электроустановки, гибелью людей и высокими ущербами; степень защищенности низкая, и объекты требуется вывести в ремонт;

-

- гипотетически экстремальные, характеризующиеся как не учитываемые проектными решениями: возможные варианты и сценарии развития тяжелых аварий и катастроф со значительными человеческими жертвами и потерями, экологическими ущербами; объекты не подлежат восстановительным работам.

В соответствии с рассмотренной выше методологической концепцией представляется возможным введение обобщенного понятия безопасности электроустановки, под которой будем понимать имманентное свойство человеко-машинной системы сохранять при ее функционировании в заданных (сложившихся) условиях такое состояние, при котором с достаточно высокой (нормативной) вероятностью исключаются опасные техногенные события, и минимизируется ущерб (не превышающий допустимого уровня) от неизбежных поражающих и вредных энергетических выбросов. Заметим, что при исследовании человеко-машинных систем получили широкое применение методы анализа и синтеза больших систем. Опираясь на эти методы, можно считать, что объектом системного анализа и синтеза является человекомашинная система (модель «человек - электроустановка - среда»), а предметом изучения -выявление природы объективных закономерностей возникновения и предупреждения техногенных опасностей при ее функционировании [5].

Изложенное позволяет обобщить основные положения системного исследования техногенной безопасности электроустановок:

-

1) взаимосвязь человека с электроустановкой в процессе производства или в быту потенциально опасна, так как выполнение любых технологических операций требует потребления электроэнергии;

-

2) опасность электроустановки - ее имманентное свойство, проявляющееся в возможности причинения ущерба (вреда) человеку, материальным объектам и окружающей среде при эксплуатации (обслуживании) ЭУ;

-

3) опасность может быть реализована при совмещении в пространстве и времени трех независимых факторов:

-

а) наличие электроустановки;

-

б) присутствие потенциальной жертвы (человека, животного);

-

в) создание опасной ситуации.

При этом необходимо различать два вида опасности электроустановки:

-

а) реальная - существующая в данный момент времени;

-

б) потенциальная, для реализации которой необходимы определенные условия.

Другими словами, опасность проявляется через связь двух сторон, где в качестве субъекта (носителя) опасности выступают технологические процессы в электроустановке, ошибки, негативное влияние среды, а объектом опасности являются люди, животные, материальные объекты.

Человеко-машинная система - совокупность трех компонентов (человек, электроустановка, среда), объединенных общей целью и функциональной средой, предназначенных для изучения и описания причинно-следственных связей, приводящих к возникновению опасностей. Основная цель изучения этой системы - выработка превентивных мер предупреждения негативных происшествий, снижение их последствий.

Заключение

Понятие «опасность электроустановки» содержит в себе другие нечетко определенные термины и показатели, поэтому сделаем определенные выводы:

-

1) техногенная опасность проявляется в процессе функционирования системы «человек - электроустановка - среда», обладающей определенными свойствами риска;

-

2) риск рассматривается как мера опасности и характеризуется вероятностью возникновения негативного события (аварии, электротравмы, и др.) и тяжестью его последствия;

-

3) техногенный ущерб – результат изменения устойчивого состояния (гомеостазиса) системы «человек - электроустановка - среда», которое характеризуется утратой ее целостности и ухудшением свойств компонентов из-за появления техногенных происшествий, которые повлекли за собой гибель людей, аварии, материальные ущербы и потери.

Безопасность системы «человек - электроустановка - среда» следует рассматривать как свойство сохранять при ее функционировании такое состояние, при котором достаточно с высокой вероятностью исключаются негативные происшествия, а ущерб от неизбежных энергетических выбросов не превышает допустимого (заданного) уровня.

Список литературы Системный анализ техногенной безопасности электроустановок

- Никольский О.К. Ерёмина Т.В. Оптимизация техногенной безопасности электроустановок//Механизация сельского хозяйства. -2009. -№ 5. -С. 12-13.

- Ерёмина Т.В., Калинин А.Ф. К вопросу анализа состояния техногенной безопасности на объектах экономики Российской Федерации//Научная дискуссия: вопросы технических наук: материалы XXX Междунар. науч.-практ. конф. -М.: Международный центр науки и образования, 2015. -С. 107-113.

- Костюков А.Ф., Черкасова Н.И. Энергоэнтропийная концепция опасностей электроустановок//Энерго-и ресурсосбережение -XXI век: материалы XII Междунар. науч.-практ. интернет-конф. -Орел: Изд-во гос. ун-та УНПК, 2014. -С. 106-109.

- Ерёмина Т.В., Калинин А.Ф. Лингвистическая модель интегрального риска техногенной опасности человеко-машинной системы//Безопасность труда в промышленности. -2015. -№ 8. -С. 83-87.

- Никольский О.К., Костюков А.Ф., Черкасова Н.И. Общие принципы построения системы безопасности электроустановок//Энерго-и ресурсосбережение -XXI век: материалы XII Междунар. науч.-практ. интернет-конф. -Орел: Изд-во гос. ун-та УНПК, 2014. -С. 103-106.