Системный подход в исследовании институциональных отношений

Автор: Малышев Ю.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Институциональная структура рынка

Статья в выпуске: 4, 2009 года.

Бесплатный доступ

Для комплексного изучения институциональных отношений как социально-экономического явления используется системный анализ, позволяющий определить целевую направленность их действия, содержание основных системообразующих элементов, связи между ними и с внешней средой и т.д. Согласно проведенным исследованиям, любая система, связанная с деятельностью людей, включает в себя следующие элементы: цели и задачи, функции, структуру, систему информации, связи, отношения между людьми, методы реализации, функции, технические средства 1. Ниже мы опишем сущность каждого элемента институциональных отношений как системы, исключая технические средства, которые несколько выходят за рамки этих отношений и отражают специфическую область знаний.

Институциональные отношения, институционализм, агенты экономики, методы регулирования

Короткий адрес: https://sciup.org/147201177

IDR: 147201177 | УДК: 330.837

Текст научной статьи Системный подход в исследовании институциональных отношений

Налаживание сложной и гибкой системы связей, отношений между различными агентами экономики под воздействием институтов является важнейшим фактором её развития. В каждом сообществе людей государство устанавливает свой порядок, свои институты в регулировании этих общественных отношений, различные по форме и содержанию [2]. Именно различия в результативности институциональных отношений между агентами экономики определяют отличия в уровне развития разных стран [2, с. 239]. Соблюдение этих правил возлагается на аппарат принуждения, который формируется властными структурами общества. По мнению Д. Норта, отношения агентов экономики, формирующиеся под влиянием действующих в обществе институтов (правил и норм), можно назвать институциональными отношениями [8]. Такое определение основывается на признании в экономике того факта, что институты - это "правила игры" в обществе или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки поведения агентов экономики в обществе, которые организуют взаимоотношения людей и организаций.

Коренная черта институционализма состоит в том, что он объясняет экономические явления действием неэкономических факторов -институтов, которые рассматриваются в качестве основы и единицы экономического анализа. Многозначность понятия институтов приводит и к множественности в понимании институциональных отношений. Если Д. Норт, как было отмечено выше, под ними понимает отношения между агентами экономики, складывающиеся под влиянием действующих в обществе институтов (правил и норм), то очень часто институциональными называют отношения между экономическими агентами, поскольку часть исследователей их также относят к особого рода институтам. Так, условием построения гражданского общества является формирование цивилизованных институциональных отношений между бизнесом и некоммерческим сектором2. Институциональными являются также отношения между формализованными организациями [2, с. 17]..

Д. Норт, первым предложивший определение понятия институциональных

отношений, в своих трудах подробно не раскрывает природу и особенности данных отношений. В то же время задача формирования эффективного институционального механизма подразумевает более четкое определение сущности и принципов построения институциональных отношений как основной единицы настоящего анализа.

Поскольку институциональные отношения складываются под действием институтов и/или между институтами, то основа их теоретического анализа должна базироваться на институциональной теории. В то же время термин «отношения» означает: 1) связь между кем-нибудь, возникающая при общении, контактах; 2) взаимная связь разных величин, предметов, действий11, т.е. имеет место социальный подтекст. Кроме того, сами институты формируются группами людей в процессе общения, контактов, облегчая их реализацию, а следовательно, имеют социальное происхождение. Поэтому, на наш взгляд, основа теоретического исследования институциональных отношений должна базироваться на применении комплексного подхода. В последнее десятилетие, несмотря на огромную историческую ретроспективу и богатый набор методологических возможностей, ортодоксальные экономические теории стали предметом критики. Синергетический подход в экономических исследованиях обусловливает особую ценность экономико-социологического подхода в институциональных исследованиях, объединяющего идеи новой институциональной экономики и традиционной социологии. Такой подход наиболее достоверен для описания закономерностей формирования и развития институциональных отношений, а также обоснования надежных практических рекомендаций по формированию институциональной политики.

Для комплексного изучения институциональных отношений как социально-экономического явления используем системный анализ, позволяющий определить целевую направленность их действия, содержание основных системообразующих элементов, связи между ними и с внешней средой и т.д. Согласно проведенным исследованиям, любая система, связанная с деятельностью людей, включает в себя следующие элементы: цели и задачи, функции, структуру, систему информации, связи, отношения между людьми, методы реализации, функции, технические средства. Ниже мы опишем сущность каждого элемента институциональных отношений как системы, исключая технические средства, которые несколько выходят за рамки этих отношений и отражают специфическую область знаний.

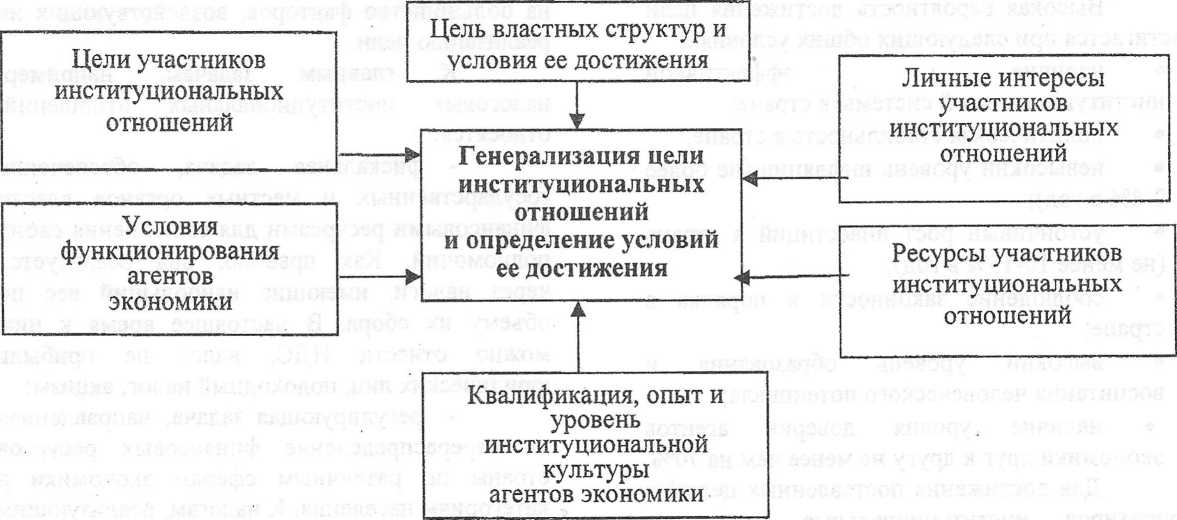

Цели и задачи. Цели конкретных институциональных отношений формируются под влиянием интересов агентов экономики (мировых, территориальных, фирменных, личных и т.д.) и по содержанию соответствуют сущности сферы общества (экономической, политической, социальной и т.п.) (рис. 1). Так как интересы, даже в одной сфере, имеют большое разнообразие, то и целям институциональных отношений присуще свойство многообразия. Оно увеличивается под влиянием собственных проблем институциональных отношений, таких, например, как высокий уровень налогообложения юридических или физических лиц, борьба с терроризмом, низкий уровень ответственности руководителей различного ранга и т.д.

Рис. 1. Общая схема генерализации цели в институциональных отношениях

Цели институциональных отношений должны отвечать следующим основным требованиям:

-

1) учитывать «правила игры», задаваемые властными институтами для данной сферы общества, включая региональные, обычаи членов общества, интересы участников институциональных отношений по сфере взаимодействия;

-

2) соответствовать в той или иной мере интересам всех участников институциональных отношений;

-

3) излагаться в терминах показателей общественных сфер функционирования, по которым формируются новые «правила игры» между участниками институциональных отношении;

-

4) содержать указание на временной период достижения конечных целей;

-

5) отражать реальные изменяемые параметры конечных целей;

-

6) иметь при определении цели базовую основу (ресурсы) для реформирования институциональных отношений;

-

7) содержать указания, какие условия способствуют достижению цели, а какие - нет (например, мажорные обстоятельства).

Достижение цели, её формулировка является субъективным моментом человеческой деятельности, на нее оказывают сильное воздействие социальные, экономические и политические интересы участников этого процесса, их опыт и квалификация и т.д. Поэтому фактически достигаемые цели институциональных отношений являются компромиссом между участниками соглашения, и именно они выражают согласованные интересы агентов экономики. Схематически процесс идентификации цели в общем виде можно выразить следующим образом:

Высокая вероятность достижения цели достигается при следующих общих условиях:

« наличие эффективной институциональной системы в стране;

-

• политическая стабильность в стране;

-

® невысокий уровень инфляции (не более 2-4% в год);

-

• устойчивый рост инвестиций в стране (не менее 10-15% в год);

-

• соблюдение законности и порядка в стране;

-

• высокий уровень образования и

- воспитания человеческого потенциала;

-

• наличие уровня доверия агентов экономики друг к другу не менее чем на 70%.

Для достижения поставленных целевых ориентиров институциональные отношения должны решать определенную номенклатуру задач, связанную с:

-

логикой функционирования экономики в условиях реализации целей;

-

развитием сообщества агентов экономики, интересы которых выражают участники институциональных отношений и т.д.;

-

организацией работ и их мониторинга по выполнению цели;

-

стимулированием и дестимулированием работ, выполняемых для реализации цели;

решением проблем, возникающих при выполнении работ, связанных с достижением цели.

Формулировка каждой задачи в институциональных отношениях должна соответствовать требованиям, предъявляемым при определении ее цели.

Схематично идентификация задач институциональных отношений в зависимости от различных факторов представлена на рис. 2. Из схемы видно, что состав задач конкретных институциональных отношений определяется:

-

во-первых, с учётом «правил игры» и условий, в которых находится конкретное сообщество людей, вступающих во взаимоотношения друг с другом;

-

во-вторых, с учётом содержания цели конкретных институциональных отношений и логики её реализации;

-

в-третьих, с учетом внутренних проблем институциональных отношений, имеющихся на данном этапе развития;

в-четвёртых, принимаются во внимание требования к формулировке задач институциональных отношений. При этом необходимо установить задачи мультипликативного свойства, которые влияют на большинство факторов, воздействующих на реализацию цели.

К главным задачам, например, налоговых институциональных отношений, относятся:

-

- фискальная задача, обеспечение государственных и местных органов власти финансовыми ресурсами для выполнения своих полномочий. Как правило, она реализуется через налоги, имеющие наибольший вес по объему их сбора. В настоящее время к ним можно отнести НДС, налог на прибыль юридических лиц, подоходный налог, акцизы;

-

- регулирующая задача, направленная на перераспределение финансовых ресурсов страны по различным сферам экономики и категориям населения. К налогам, реализующим данную задачу, относятся трансфертные налоги (социальные сборы в государственные фонды);

Уровень институциональной

Цели и условия развития агентов экономики

культуры сообщества

Логика реализации цели агентами экономики

Формирование задач

институциональных отношений

Проблемы институциональных отношений

Требования к формированию задач

Структура институциональных соглашений

Рис. 2. Логика формирования задач институциональных отношений

-

- стимулирующая задача, выполняющая функцию по поддержке и развитию отдельных сфер экономики и категорий населения. Она реализуется через систему налоговых льгот, налоговые кредиты, создание оффшорных зон, формирование дифференцированных таможенных пошлин и т.д.;

-

- защитная задача, ограничивающая использование дефицитных ресурсов, вывоз их за границу, противодействующая разрушению природной среды и т.д. Задача решается на основе штрафных санкций, налогов на природные ресурсы и т.д.

Необходимо отметить, что абсолютное большинство задач решают не одну проблему, а несколько. К примеру, подоходный налог выполняет не только фискальную задачу, но и регулирующую, в части его уменьшения для низкооплачиваемых категорий населения. Он также регулирует затраты населения на обучение, строительство жилья, на медицинское обслуживание. Поэтому формулировка задач для успешной реализации институциональных отношений требует чёткого обозначения выполняемых ими функций.

Функции системы. Для выполнения целевых ориентиров и задач, поставленных перед институциональными отношениями, их участники выполняют ряд специфических функций, как правило, не закрепленных в положениях о подразделениях и должностных инструкциях. В толковом словаре русского языка понятие функции определяется как "явление, зависящее от другого и изменяющееся по мере изменения этого другого явления". В нашем случае к этим явлениям относятся цели, задачи и условия их реализации.

Все функции по формированию институциональных отношений подразделяются на общие и конкретные. К общим функциям мы относим организацию, прогнозирование (планирование), регулирование и анализ исполнения институциональных отношений.

Организационные функции связаны с работами по организации процесса формирования институциональных отношений (определение участников процесса, места их „ контактов, вид оформления конечных результатов отношений, установление регламента переговоров и т.д.).

Прогнозные функции определяют предпочтения оппонентов участников соглашений, конечные оценочные параметры результатов институциональных отношений, условия их исполнения на период достигнутой договорённости, объем и качество оказываемых услуг, период и периодичность их исполнения, оценку экономической эффективности реализации институциональных отношений, условия их исполнения и т.д.

Функции регулирования отражают возможность нивелирования отклонений при исполнении конечных результатов институциональных отношений от достигнутых договорённостей в оперативном режиме (учет, контроль, воздействие на участников переговоров, оперативную корректировку результатов институциональных отношений и т. п.).

Аналитические функции направлены на оценку фактической экономической эффективности реализации институциональных отношений, выработку предложений по ее совершенствованию.

Конкретные функции нацелены на выполнение специальных работ по проведению переговоров, сбору информации о партнёрах, транспортировке грузов, поиск форм связи участников соглашения и т.д. Они распределяются по общим функциям и отражают их содержание. Основные функции институциональных отношений отражены в таблице.

Структура системы.

Институциональные отношения как система регулирования человеческих отношений в организационном плане, как правило, имеют смешанную иерархическую структуру. Количество иерархических ступеней регулирования зависит от сферы жизнедеятельности, уровня развития страны и открытости экономики мировому сообществу.

Функции институциональных отношений

|

Функции управления |

Принадлежность к общим функциям управления |

|||

|

Организация |

Прогнозирование |

Регулирование |

Анализ |

|

|

Оценка предпочтений оппонентов |

- |

+ |

- |

- |

|

Оценка потенциала оппонентов |

- |

+ |

- |

|

|

Выявление надёжности оппонента |

+ |

- |

||

|

Оценка экономической эффективности институциональных отношений |

- |

+ |

- |

- |

|

Подготовка проекта итоговых документов |

+ |

- |

- |

|

|

Сбор информации об оппонентах |

- |

+ |

- |

+ |

|

Организация переговоров |

+ |

- |

- |

- |

|

Регламентация процедуры переговоров |

+ |

- |

- |

- |

|

Организация бизнес-ланча |

+ |

- |

- |

|

|

Оформление результатов соглашения |

+ |

- |

- |

|

|

Организация мониторинга выполнения результатов переговоров |

т |

- |

- |

- |

|

Учёт и контроль выполнения соглашения |

■ |

- |

+ |

- |

|

Оперативное устранение недостатков выполнения соглашений • |

- |

- |

+ |

- |

|

Наказание оппонентов за нарушение соглашений |

- |

- |

+ |

- |

|

Анализ эффективности исполнения соглашений |

- |

- |

+ |

|

|

Проведение арбитражных разбирательств |

- |

- |

+ |

- |

|

Организация стимулирования оппонентов |

- |

|||

|

Организация исполнения работ |

+ |

- |

- |

|

Например, институциональные отношения в экономической сфере в России имеют пять уровней организационной иерархии регулирования: мировой (для фирм, занимающихся международной торговлей), государственный (для всех агентов экономики), региональный (для всех агентов экономики), муниципальный (для всех агентов экономики), фирменный (для всех агентов экономики).

Институциональные отношения в социальном секторе имеют четырёхуровневую организационную иерархию регулирования (государственную, региональную, муниципальную, фирменную); в секторе национальных отношений для республик -двухуровневую (государственный, региональный); в оборонном секторе одноуровневую (государственный) и т.д. Общая структура институциональных отношений отражена на рис. 3.

В минимальном варианте в структуру институциональных отношений входят две структурные единицы: агент экономики и его оппонент по соглашению (например, супружеский контракт). В максимальном -несколько сотен структурных элементов (например, ассамблея стран ООН).

Рис. 3. Общая структура системы институциональных отношений

Задачи и функции институциональных отношений выполняются агентами экономики, в основном, представителями специализированных подразделений. Однако нужно отметить, что структуру системы регулирования исполнения институциональных отношений нельзя отождествлять только с функциональными службами. Например, с Министерством экономического развития и торговли на федеральном уровне или с инспекцией по налогам и сборам на региональном уровне. В составе структуры регулирования институциональных отношений имеются такие органы, которые находятся в самых различных системах властных структур. К примеру, судебная власть контролирует выполнение конечных результатов институциональных отношений федерального и регионального уровня на соответствие их положениям Конституции РФ, Гражданскому кодексу, действующему Налоговому кодексу РФ и т.д. Поэтому структура функционирования институциональных отношений, как правило, включает в себя достаточно большое количество различных органов, связанных с ней только в функциональном отношении. Масштаб структуры, ее многообразие зависят от величины общественного поля, на которое воздействует та или иная институциональная политика. Поэтому наиболее сложная структура системы наблюдается на мировом уровне, где задействовано около 180 государств.

Система информации. Главным вопросом в построении системы информации для институциональных отношений является обоснование ее структуры и содержания относительно выполняемых ею функций. Исполнение последних технологически включает операции по обработке исходной информации с целью получения итоговой. Поэтому целесообразно сначала определить состав итоговой информации по каждой функции регулирования институциональных отношений в соответствии с ее назначением и на ее основе установить структуру исходной, которая требуется для ее получения. В соответствии с этим правилом определим в общем виде состав итоговой информации институциональных отношений. По нашему мнению, она может быть следующей:

-

д оговоры между участниками институциональных отношений;

соглашения между участниками институциональных отношений;

протоколы между участниками институциональных отношений;

-

- заявления по поводу важных событий

между участниками институциональных отношений;

-

- меморандумы о существенных событиях, затрагивающих интересы участников институциональных отношений и др.

Исходной информацией при построении институциональных отношений в содержательном плане является:

структура интересов основных участников институциональных отношений и их целевая ориентация;

имидж агентов экономики, представители которых участвуют в выработке результатов институциональных отношений;

-

- прогнозные предпочтения участников переговоров по предмету переговоров;

-

- перечень и содержание нормативных актов («правил игры»), влияющих на содержание результатов институциональных отношений;

прогнозная оценка ситуации (экономической, политической, производственной, социальной и т.д.) в институциональной сфере, в которой возникают отношения;

-

- потенциал (военный, политический, производственный, финансовый, властный, научно-технический и т. д,), которым обладают участники институциональных отношений;

-

- текущие показатели эффективности работы агентов экономики, участников институциональных отношений;

-

- опыт и квалификация участников институциональных отношений;

-

- язык участников институциональных отношений;

возможные формы результатов переговоров между участниками институциональных отношений (договор, протокол, соглашение, совместное заявление т.п.),

В качестве основных документов в информационной институциональной системе используются следующие:

-

1. Документы международных организаций.

-

2. Документы международных соглашений России с другими странами.

-

3. Конституция РФ.

-

4. Кодексы Российской Федерации.

-

5. Документация об имидже, надёжности, интересах и потенциале оппонентов.

-

6. Статистическая отчетность о работе агентов экономики, являющихся оппонентами в институциональных отношениях.

-

7. Законодательные акты по регламентации отношений между агентами экономики в конкретной общественной сфере.

-

8. Прогноз развития общественной сферы.

-

9. Текущая статистическая документация по развитию сферы.

-

10. Нормативная действующая документация на элементы сферы (например, на цены, на качество).

-

11. Договоры, соглашения, протоколы и т.п.

Методы регулирования. Методы регулирования институциональных отношений в соответствии с целевыми установками агентов экономики являются весьма многообразными и содержат большую специфику для различных сфер экономики. Например, для экономической сферы главными методами регулирования институциональных отношений являются налоги, стимулы, штрафы; для оборонной сферы - силовые методы на основе применения оружия; для социальной сферы - бюджетное финансирование и трансферты для слабозащищённых категорий населения и т.д.

К основным методам регулирования институциональных отношений можно отнести следующие укрупнённые методы:

-

1. Экономические.

-

2. Социальные.

-

3. Политические.

-

4. Административные.

-

5. Военные.

-

6. Информационные.

-

7. Судебные (юридические).

-

8. Религиозные.

-

9. Физических наказаний.

-

10. Психологические.

Каждый из вышеуказанных методов включает в себя более узкий класс методов. К примеру, экономические методы включают в себя налоговые методы, методы стимулирования, методы штрафных санкций и т.д. Социальные методы предполагают применение таких приёмов, как объявление благодарности, награждение орденом, присвоение высокого звания (народного артиста, почётного гражданина и т.п.). Административные - выговор, увольнение и т. д.

В свою очередь, этот подкласс методов, как правило, может включать более узкий класс методов. К примеру, согласно Налоговому кодексу РФ и применяемым на практике налоговым положениям к методам налоговой политики относятся:

1)налоги;

-

2) налоговые санкции;

-

3) налоговые льготы;

-

4) налоговые кредиты;

-

5) инвестиционные налоговые кредиты;

-

6) методы реструктуризации налоговой задолженности;

-

7) метод оффшорных зон.

На практике одновременно могут применяться несколько классов методов.

Список литературы Системный подход в исследовании институциональных отношений

- Вебер М. Избранные произведения/М. Вебер. М.: Прогресс, 1990. с. 531.

- Институты, институциональные изменения и функционирование экономики/Д. Норт; пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З.Мильнера. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997.

- Weingast В. W. and Marshall W. The Industrial Organization of Congress; or, Why Legislatures, Like Firms, Are Not Organized as Markets//Journal of Political Economy, 1988. №96.

- Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация/О.И. Уильямсон. Науч. ред. и вступ. статья B.C. Катькало; пер. с англ. Ю.Е. Благова, B.C. Катькало, Д.С. Славнова и др. СПб.: Лениздат, CEV Press, 1996.-607с.

- Arrow К. The Organisation of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market Versus Nonmarket Allocation/K. Arrow//In The Analysis and Evaluation of Public Expenditure: The PPB System. 1969. Vol. 1.

- Fligstein N. Fields, Power, and Social Skill: A Critical Analysis of The New Institutionalisms//Экономическая социология. 2001. Т. 2. №1.

- Коуз Р. Фирма, рынок и право/Р. Коуз. М.: Дело ЛТД, 1993.

- http://www.tgl.ru/ob_in/inf9.shtml