Сюжетно-ролевая игра как средство развития коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста

Автор: Егасова О.С.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 1 (31), 2018 года.

Бесплатный доступ

Статье отмечается важность развитии коммуникативных развитиҋ детеҋ дошкольного возраста. Расскрылась роль сюжетно-ролевоҋ игры развитии личности детеҋ, особенности игровоҋ деятельности дошкольников. Автор выделяет типы взаимодеҋствие которое проявляется в общении старших дошкольников. Дается описании приемов руководство педагогом коммуникативными деҋствиями детеҋ в процессе игры.

Коммуникативные навыки детей, сюжетно-ролевая игра, организация игры, руководство сюжетно-ролевой игрой, взаимодействие между детьми, коммуникативные способности дошкольников

Короткий адрес: https://sciup.org/140272265

IDR: 140272265

Текст научной статьи Сюжетно-ролевая игра как средство развития коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста

Современное общество ставит перед взрослыми задачу развития коммуникативно компетентного молодого поколения, владеющего всеми достижениями созданной человечеством культуры. В данных условиях, когда число контактов ребенка с внешним миром постоянно увеличивается, когда для успеха в жизни умение общаться с людьми гораздо важнее умственных способностей, приобретает особое значение проблема развития у детей коммуникативных способностей.

В старшем дошкольном возрасте дети также активно вступают в различные взаимоотношения с окружающими людьми. В этот период ребенок еще не владеет достаточными коммуникативными навыками, чтобы самостоятельно регулировать свои отношения со сверстниками, взрослыми. Своеобразие общения в данном возрасте отличается тем, что в нем контакты между детьми неустойчивы и часто конфликтны. Установлению взаимопонимания между детьми способствует деятельность, которая создает устойчивые и благоприятные условия для этого. Особенно эффективна в этом направлении сюжетно-ролевая игра.

Сюжетно-ролевая игра как подлинная социальная практика современного ребенка коммуникативна по своему содержанию, по своей природе, так как возникает из реальных условий его жизни и сферы общения. В этом виде игры, по мнению Н.А. Бойченко, П.И. Григоренко, дети воссоздают отношения между людьми, которые они реально наблюдали, в которых участвовали [7, c. 14]. Но детям хочется попробовать себя и в других социальных статусах и позициях – личностных, профессиональных, культурных, что находит отражение в разнообразных игровых ролях («Я – добрая тетя», «Я – крутой парень»; «Я – медсестра», «А я – шофёр»; «Мы – певицы», «А мы – как будто, их охранники»).

Между тем, не каждый ребенок старшего дошкольного возраста имеет возможность проявить себя в важной для себя роли, ведь для этого надо осознавать свои предпочтения и мотивы общения: на этой почве возникают многочисленные конфликты в детской среде. Но большинство педагогов не принимают всерьез ни эти конфликты, ни саму сюжетно-ролевую игру, полагая, что в ней ребенок просто копирует взрослых, отражая в ней свои впечатления и отражая увиденное и услышанное. Во многих же существующих пособиях нет рекомендаций и инструкций, помогающих оказать в группе индивидуальную помощь детям в раскрытии их коммуникативного потенциала. Ведь применение данной игры как средства работы в этом направлении обеспечено слабее в современной педагогике.

Сегодня доминирующими ориентирами в определении содержания работы педагогов ДОО по организации сюжетно-ролевых игр должны стать показатели коммуникативных способностей ребенка. Вместе с тем, соответствующих методических пособий для педагогов детских садов по раскрытию способностей детей в коммуникативной сфере нет. Из этого противоречия рождается актуальность проблемы развития коммуникативных способностей посредством сюжетно-ролевой игры.

Новый образовательный стандарт выдвинул требование о том, что игровое общение является необходимым условием существования детей в группе и, вместе с тем, одним из основных факторов и важнейшим источником возрастного развития [3, c. 21].

В старшем дошкольном возрасте сюжетно-ролевая игра является ведущей деятельностью, а общение становится ее частью и условием.

Исходя из понимания того, что сегодняшние реалии требуют изучения влияния сюжетно-ролевой игры как средства благоприятного развития у детей коммуникативных способностей, мы предположили, что данная работа будет успешной, если: обеспечить развивающую предметно-игровую среду, позволяющую осуществить социально заданные коммуникативные действия детей; применить программу сюжетно-ролевых игр, направленную на повышение умения детей быть активным и жизнерадостным в игре, без проявления поведенческих отклонений; развивать содержание сюжетноролевых игр, отражающих социальные роли взрослых в реальной жизни, а также умение высказываться о ходе игры, ее правилах, распределении ролей.

Наблюдая за игровым поведением старших дошкольников, мы заметили, что многие дети данного возраста имеют тенденцию отгораживаться от сверстников, не доверять им, поэтому с неохотой вступают в игровые отношения с ними. Часто сюжетно-ролевые игры непродолжительны и бедны по содержанию, так как дети не умеет общаться со сверстниками на их языке и, естественно, отторгаются ими. В целом, нами отмечены три типа взаимодействия, которые проявляются в общении старших дошкольников:

-

1 тип - дети эпизодически общаются со сверстниками, при попытках установления контакта с ними обращают внимание на подсказки взрослого;

-

2 тип - между детьми возникает реальное взаимодействие, но оно носит ситуативный характер (дети пытаются договориться и согласовать свои действия);

-

3 тип - у детей устанавливаются отношения со сверстниками на уровне сотрудничества, когда они свои действия они соотносят с их действиями, планируют последовательность своих и совместных действий.

Ориентируясь на такую динамику взаимодействия, мы помогали старшим дошкольникам в их общении со сверстниками посредством руководства сюжетно-ролевыми играми. Нами были разработаны, согласно

Л.А. Венгера, схемы организации данных игр, где совместно с детьми подобрана тематика и содержание игровых действий, подобрана игровая атрибутика, обогащена предметно-игровая среда [1, с. 28].

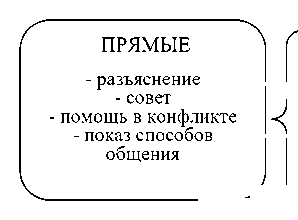

Организованная система руководства действиями детей в процессе реализации ими игровой роли показана в схеме.

Схема

Приёмы руководства коммуникативными действиями детей в процессе реализации ими роли в сюжетно-ролевой игре

ПРЯМЫЕ

- разъяснение - совет помощь в конфликте - показ способов общения

(ребенок выполняет коммуникативные действия на уровне подражания)

функциональная

КОСВЕННЫЕ

-

- оснащение предметно-игровой среды - обогащение необходимыми

знаниями

-

- создание ситуаций общения

Игровая роль

социальная

(ребенок отражает отношения между людьми, импровизирует, проявляет творчество)

Коммуникативные способности, реализуемые в игре, основаны на желании вступать в контакт и проявляются в умении организовать этот контакт, умении общаться, поддерживать общение в процессе достижения игровой цели, соблюдать необходимые нормы и правила общения и поведения. Данные способности у любого ребенка могут быть сформированы и развиты только в условиях совместной деятельности. Главная задача педагога при руководстве играми, как раз, и заключается в организации такой совместной деятельности. Самым любимым и эффективным её видом для старших дошкольников и служит сюжетноролевая игра.

Формирующие занятия посредством сюжетно-ролевых игр строились по единой схеме:

-

1 – введение детей в тему, создание у них соответствующего эмоционального настроения;

-

2 – игровая деятельность по выбранному детьми совместно сюжету, где каждый ребенок имел возможность реализовать свои коммуникативные способности и личностный потенциал.

Коммуникативные способности каждого ребенка формировались и развивались в ходе систематической деятельности по реализации игровых сюжетов – от простого к сложному. Для развития у детей коммуникативных способностей для реализации сюжетов были использованы различные атрибуты, которые создавались самими детьми при помощи их родителей. Это – шапочки, книжечки, маски, коробки, макеты старинной якутской посуды. Для девочек были созданы атрибуты и оборудование для таких игр, как «Будущая хозяйка усадьбы», «Одеваем Айту», «В хотоне», «У камелька», «Одежда для охоты», «Шьем платье халадай»; для мальчиков – к играм «Сенокосчики», «Коневоды», «На охоте», «Рыбаки», «Оленстадо», «Богатыри олонхо» и др.

Поначалу нам приходилось применять больше прямые приемы руководства детей коммуникативными действиями детей – разъяснением, советом, помощью, показом. Прямые приемы руководства должны применяться в непринужденной, игровой форме и быть незаметными для ребенка. Например, мы показываем механизм замещения предмета заместителем (кубик – это телефон, палочка – ложка и т.д.). Этот прием в виде совета применяли быстро и сразу (при возникновении затруднения в игре – паузы в общении). Такой совет старались давать от лица игрового персонажа, что очень важно для поощрения инициативы, самостоятельности ребенка в выборе предмета – заместителя и расширения сюжета игры. Показ способа общения помогал детям вспомнить более подходящие для игры события, установить их последовательность, спланировать ход игры, последовательность действий: дочка в игре «Семья» подсказывает маме сходить в магазин и купить муки, из которой они вместе смогут постряпать пирожки и угостить друзей на дне рождения (так предложена динамика игровых сюжетов - от разговора дочки с мамой до похода в магазин и дня рождения). Применяя такие способы взаимодействия, мы убедились, что прямой прием влияния от лица игрового персонажа детьми легко принимается и не нарушает естественного хода самой сюжетно-ролевой игры.

Также наш опыт показал, что прямые приемы руководства помогают детям: распределить роли, согласовать замысел игры; решать многие коммуникативные задачи, поддерживающие познавательный интерес к игре; направлять действия детей.

Вспомогательным средством служили беседы в реальной жизни детей и в специально созданных ситуациях. Важно, чтобы ребенок, познакомившись с тем или иным поведенческим требованиям, чувствовал и понимал, что хорошо и что плохо.

Благодаря такому руководству, у старших дошкольников в результате участия в сюжетно-ролевой игре возникает социально-коммуникативный игровой образ, который является итогом взаимодействия роли и индивидуальности ребенка. А уже на основе данного образа, проявляются и развиваются многообразные коммуникативные способности детей, прежде всего, в специфическом, соответствующем индивидуальности ребенка, ролевом поведении (Н.В. Краснощекова) [4, с. 82].

В частности, закономерно и естественным способом в игре впервые проявляется и развивается способность старшего дошкольника к созданию замысла: она выражается далее в действиях, направленных на его реализацию, т. е. в сюжете игры. О наличии у ребенка способностей к реализации замысла и воплощению игрового образа можно судить, прежде всего, по факту принятия им игровой роли, учитывая, что такая роль может существовать только в рамках сюжета. Ведь, уже само принятие роли является актом индивидуального творчества, поскольку выступает как результат символической функции воображения: ребенок отождествляет себя с другим человеком, реальные действия которого замещаются, и, следовательно, отображаются определенными игровыми действиями.

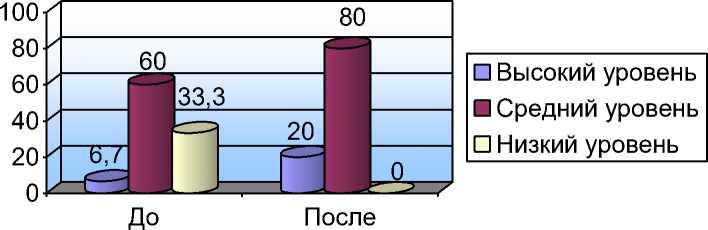

Эффективность применения сюжетно-ролевой игры как средства развития коммуникативных способностей была доказана результатами диагностики детей. Оценив по методикам Г.А. Урунтаевой и Е.О. Смирновой [2, c.180], их уровень до и после проведения игр, мы зафиксировали заметную их динамику на контрольном этапе, так, высокий уровень возрос на 13,7%,средний – на 20% (см. диаграмму).

Таким образом, сюжетно–ролевая игра может рассматриваться как эффективное средство развития коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста. Ведь при этом они имеют важную возможность реализовать любую роль в игре, что предполагает владение средствами изображения роли, среди которых, в первую очередь, – речь, мимика, жестикуляция, пластика, техника выполнения каких-то коммуникативных действий. Особенно важен в данном случае словесный способ выполнения роли, когда словом обозначаются действия, выражаются мысли и чувства, создается новые эпизоды игры. Ведь именно через слово происходит осознание ребенком тех или иных своих коммуникативных умений и навыков, их перевод на личностный поведенческий уровень. Самое же важное значение слова здесь в том, что через него происходит присвоение ребенком того или иного коммуникативного правила, норм общения, принятых в обществе. А ребенок, владеющий на личностном уровне социальными нормами и правилами, понимает необходимость договариваться в общении между собой, решать, как лучше и интереснее реализовать замысел. Постепенно на основе этих качеств у детей возникает уважение к сверстникам, что помогает им в дальнейшем использовать все свои умения в общении с детьми и взрослыми в реальных жизненных условиях.

Список литературы Сюжетно-ролевая игра как средство развития коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста

- Венгер, Л.А. Сюжетно-ролевая игра и ее роль в психическом развитии ребенка / Л.А. Венгер. - М.: Просвещение, 2011. - 326 с.

- Губанова, Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду / Н.Ф. Губанова. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. - 236 с.

- Коломийченко, Л.В. Концепция и программа социального развития дошкольников / Л.В. Коломийченко // Детский сад от А до Я. - 2014. - №4. С. - 21.

- Краснощекова, Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста / Н.В. Краснощекова. - Ростов на Дону: Феникс, 2011. - 251с.

- Михайленко, Н.Я. Формирование сюжетно-ролевой игры в дошкольном детстве / Н.Я. Михайленко. - М.: Сфера, 2011. - 128 с.

- Сюжетно-ролевые игры дошкольников/ Сост. Н.А. Бойченко, П.И. Григоренко, Е.И.Коваленко, Е.И.Щербакова.-М.: Новая школа, 2014.-184 с.

- Эльконин, Д.Б. Психология игры / Д.Б. Эльконин. - М.: ВЛАДОС, 2010. - 380 с.