Сюжеты парных конских головок в культурах Якутии: древность и современность

Автор: Алексеев А.Н., Крюбези Э.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

Разнообразные предметы с парными изображениями конских голов, т.н. двуглавые коньки или просто коньки, известны во многих древних культурах Сибири. Распространены они и в Якутии, где наиболее ранний экземпляр - костяной амулет-подвески из культурного слоя поселения Улахан Сегеленнях - относится, возможно, к середине - второй половине I тыс. н.э. В якутских погребениях XVII-XVIII вв. часто встречаются кольчатые пряжки-подвески с двуглавыми коньками, являвшиеся украшениями погребальной одежды или сосудов. Изучение музейных коллекций показывает, что подобные подвески нередко служат декором кожаных кумысных сосудов «сири исит», используемых при обряде восхваления и призывания светлых небесных божеств, покровителей людей и скота. Среди якутских коньков имеются образцы, где конские головки уздечками соединены с кольцами, символизирующими, на наш взгляд, небесное светило. В мифологии якутов широко распространен сюжет о рождении коня от солнца. Считается, что сначала расплодились солнечные лошади Джесёгей, а затем люди, т.е. конь является зооморфным прародителем человека. Большую группу коньков в музейных коллекциях составляют подвески женского нарядного пояса и набедренного украшения. Сюжеты парных конских головок продолжают существовать и в современной культуре якутов: ювелирном деле, архитектуре, орнаментике. Их прообразы могли быть связаны с культурой хунну Забайкалья и Монголии. Вместе с тем некоторые якутские подвески с парными изображениями конских голов имеют сходство с тагарскими и таштыкскими коньками.

Подвеска, пряжка, конь, культ, хунну, мифология, обряд

Короткий адрес: https://sciup.org/145145762

IDR: 145145762 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.2.091-101

Текст научной статьи Сюжеты парных конских головок в культурах Якутии: древность и современность

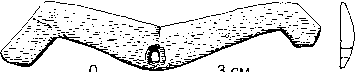

В 1986 г. в бассейне р. Олёкмы А.Н. Алексеевым было открыто поселение Улахан Сегеленнях, где выделено 15 культурных слоев от неолита до позднего Средневековья. О месте расположения памятника, его стратиграфии и обнаруженных культурных о статках подробно изложено в книге [Алексеев, 1996, с. 12–14]. В средневековом слое 4б найдена костяная изогнутая пластина с профильным изображением двух конских голов, развернутых мордами в противоположные стороны (рис. 1, 1 ). Ее длина 7,4 см, ширина 1,5–2,0, толщина 0,15 см. Посередине пластины, в месте ее изгиба имеется биконическое отверстие, вероятно предназначенное для ношения подвески на шнуре. В этом же культурном слое были найдены обломки костей, в т.ч. фрагмент метакарпальной ко сти Bos/ Bison (определение д-ра биол. наук Г.Г. Боескорова). По всей вероятности, они принадлежат домашнему быку. Недалеко от поселения Улахан Сегеленнях находится известная писаница Суруктаах Хайя, на которой есть нарисованные красной охрой изображения четырех быков и лошади, отнесенные к палеолиту [Мазин, 1976; Окладников, Мазин, 1976, с. 47–49, 150; Кочмар, 1994, с. 134–135]. Однако в свете последних исследований не исключено, что эти рисунки могли оставить обитатели поселения Улахан Сегеленнях в I тыс. н.э.

Найденная на данном памятнике костяная пластина с изображениями конских голов принадлежит к категории артефактов, обозначаемых археологами как «амулеты-коньки», «парные конские головки», «подвески-коньки», «двуглавые коньки», просто «коньки» и др. Устоявшейся терминологии в их обозначении не существует. Этот «бродячий» сю- жет не редкость в древностях Сибири и Центральной Азии. Широко и разнообразно он представлен в круге финно-угорских и северорусских культур. Изучение археологических и этнографических источников, музейных экспонатов, архитектурных элементов зданий и сооружений показывает, что в Якутии данный сюжет имеет давнюю и устойчивую традицию.

Двуглавые коньки в археологических памятниках и фондах музеев Якутии

Артефакты, которые мы будем рассматривать далее, представляют собой разнообразные по функциональному назначению предметы и сооружения. Они различаются также по материалу, из которого изготовлены (кость, металл, дерево), и в соответствии с ним сгруппированы нами.

Кость. Саха-французской археологической экспедицией, проводившей раскопки древнеякутских погребений в бассейне Вилюя, обнаружены костяные пластины, схожие с находкой с поселения Улахан Сеге-леннях. Одна слегка изогнутая пластина с профильным изображением двух конских головок, развернутых мордами в противоположные стороны, найдена в погребении XVII–XVIII вв. Орджогон-2 в Нюрбинском улусе Республики Саха (рис. 1, 2 ). Она целиком вырезана из бивня мамонта и является деталью застежки пояса или подвеской, его украшением [Крюбези и др., 2012, с. 193]. Еще одна подвеска-конек из погребения Орджо-гон-2 представляет собой сильно изогнутую костяную пластину с отверстием посередине и зубчатым оформлением обоих концов (рис. 1, 3 ). Головки на ней никак

3 cм

0 3 cм

3 cм

0 3 cм

3 cм

Рис. 1. Костяные и бронзовые (медные) подвески-амулеты и застежки. Фото Т.Б. Симокайтиса.

1 – Улахан Сегеленнях (кость); 2, 3 – Орджогон-2 (кость); 4 – с. Чым-наи (бронза, медь?); 5 – с. Чкалов (бронза); 6 – с. Сунтар (бронза?).

не обозначены, но в археологических памятниках Хакасско-Минусинской котловины тоже встречаются пластины, на концах которых нет даже схематичных изображений конских голов [Вадецкая, 1999, рис. 69, 76; Митько, 2007, рис. 19, 22, 10].

Металл. Основная масса предметов с парными изображениями конских голов изготовлена из меди, бронзы, серебра, железа. Почти все они являются разновидностями подвесок (амулеты, украшения ритуальных сосудов и др.) и подразделены нами на семь типов.

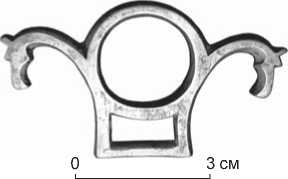

Тип 1. К этому типу отнесена подвеска, найденная А.И. Марковой на пашне в окрестностях с. Чым-наи Таттинского улуса Республики Саха и переданная в Музей письменности Северо-Восточного федерального университета, где и хранится в настоящее время. Она изготовлена из бронзовой или медной пластины. Посередине подвески имеется отверстие для шнура, а над ним, в месте изгиба пластины – шиповидный выступ (рис. 1, 4 ). Такие выступы встречаются у некоторых тагарских образцов. Якутская подвеска очень похожа на таштыкские, но их отличает способ изготовления. Известно, что таштыкские пластинчатые коньки были в основном вырублены из бронзовых листов, а амулет из Чымнаи изготовлен способом литья, как и та-гарские подвески, с которыми и следует его связывать.

Похожая подвеска есть в фондах краеведческого музея с. Чкалов Хангаласского улуса Республики Саха. По некоторым сведениям, она некогда принадлежала семье известного якутского историка, этнографа Г.В. Ксенофонтова. Подвеска представляет собой узкую изогнутую пластину с профильным изображением двух конских головок и отверстием в месте изгиба (рис. 1, 5 ). Изготовлена из бронзы или меди способом литья. Как и предыдущая подвеска, вероятнее всего, является амулетом-оберегом и тяготеет к тагар-ским образцам.

Еще одна подвеска-конек имеется в фондах музея общеобразовательной школы № 1 с. Сунтар, где экспонируется как элемент нарядного убранства коня невесты в свадебном конном кортеже (рис. 1, 6 ). В паспорте экспоната указано, что подвеска сделана неизвестным мастером в конце XIX в. Она литая, изготовлена из бронзы или меди. Данный экземпляр крупнее вышеописанных амулетов, его длина 12 см. В месте изгиба пластины имеются два шиповидных выступа. В таштыкских коллекциях встречаются экземпляры с таким оформлением, которое Л.Р. Кызласов трактует как профильное изображение седла [1960, с. 91, рис. 32, 5 ]. Возможно, шиповидные выступы сун-тарской подвески тоже обозначают седло, тем более что, во-первых, эта подвеска является украшением подпружного ремня и таким образом непосредственно связана с конской упряжью, а во-вторых, есть примеры, когда якутские мастера XVIII–XIX вв. изображали седло в похожей трактовке (рис. 2).

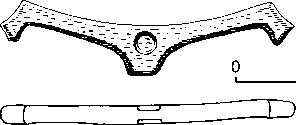

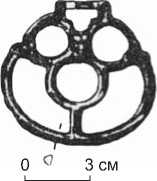

Тип 2. Все известные нам шесть подвесок этого типа представляют собой кольчатые пряжки с коньками (рис. 3). Такие подвески являются украшением ритуального кожаного сосуда сири исит , предназначенного для изготовления и хранения кумыса, о чем можно судить по фотографиям конца XIX – начала ХХ в. (рис. 4). С учетом того, что на фотографии запечатлен не повседневный, а ритуальный кумысный сосуд, который используется на традиционном якутском празднике Ысыах, посвященном летнему солнцестоянию, небесным божествам – покровителям людей и скота, кольцо у подвесок типа 2 может символизировать солнце. Пряжки с коньками, как правило, украшают ритуальные сосуды, погребальную одежду и другие неординарные предметы. Сказанное убеждает нас во мнении, что кольчатые пряжки с изображениями конских голов являются атрибутами ритуального комплекса и связаны с якутскими мифологемами о рождении солнечного коня.

3 cм

Рис. 3. Металлические кольчатые пряжки.

1 – медная пряжка (с. Октемцы, Якутия); 2 – пряжка-подвеска (медь, бронза?) ритуального кумысного сосуда. Из собрания краеведческого музея с. Майя Мегино-Кангаласского улуса (Якутия). Фото В.Г. Попова; 3 – бронзовая пряжка из Иволгинского могильника (Бурятия) (по: [Давыдова, 1996, табл. 36, 3 ]).

Рис. 2. Литая бронзовая подвеска мужского пояса. Скуль-птурка оседланного коня. XIX в. Экспонат из краеведческого музея Нюрбинского улуса. Фото И.Э. Васильева.

Рис. 4. Ритуальный кожаный сосуд сири исит , украшенный подвесками с коньками (медь, бронза?). Конец XIX – начало XX в. Фото А.П. Курочкина (по: [Визуальное наследие...,

2011, с. 66]).

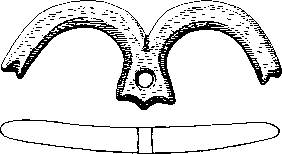

Тип 3. К этому типу отнесены двукольчатые пряжки с коньками (рис. 5). Один экземпляр, хранящийся в фондах Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Яро славского, отличается от всех других: здесь конские головки уздечками соединены с кольцами, что символизирует связь коней с солнцем (рис. 5, 2 ). Можно также выделить пряжку, на кольцах которой имеются по два выступа-ушка с вертикальными желобками (рис. 5, 3 ). В заполнении последних частично сохранились бле стящие оло-вянисто-серебряные вкрапления. Некогда выступы-ушки с сияющими каннелюрами, возможно, символизировали солнечные лучи в духе сюжетной линии рождения коня от солнца.

Пряжки типа 3 по назначению подразделяются на две группы: для ритуальных кумысных сосудов и для украшения нарядного женского пояса [Культурное наследие…, 1994, фото 110]. Последние составляют основной массив подве сок, имеющихся в фондах музеев Республики Саха. Пряжки для кумысных сосудов изготовлены из бронзы или меди, имитирующих золото. Женские поясные украшения большей частью сделаны из серебра, хотя иногда

встречаются и медные. Серебро было весьма популярным в якутском обществе и часто ценилось дороже золота, т.к. считалось «чистым» металлом, в отличие от золота. На женских подвесках иногда встречается деталь, похожая на отмеченную нами при описании типа 1, – шиповидный выступ между кольцами (см. рис. 1, 4 ).

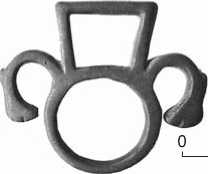

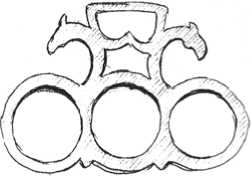

Тип 4. К нему отнесены пряжки с тремя кольцами. По функциональному назначению они также делятся на украшения кумысных сосудов и женских праздничных поясов. В первой группе имеется массивная медная пряжка с копьевидными подвесками на кольцах (рис. 6, 1 ). Остальные пряжки этого типа таких украшений не имеют.

Подвески второй группы впервые зафиксированы научным сотрудником Института языка, литературы и истории Якутского филиала СО АН СССР канд. ист. наук Ф.М. Зыковым во время экспедиционной поездки на Таймыр в 1987 г. для изучения фольклора и этнографии якутоязычных долган. В рукописном отчете экспедиции [Зыков, 1987] имеются зарисовки нескольких подвесок с пометкой, что они зафиксированы в с. Сындасско на Таймыре. Один из этих экземпляров имеет между кольцами шиповидные выступы, как у некоторых подвесок типов 1 и 3 (рис. 6, 2 ).

Рис. 5. Двукольчатые пряжки с коньками. Фото П.Р. Ноговицына.

1 – женское поясное украшение (медь, серебро). Из собрания краеведческого музея с. Чурапча Чурапчин-ского улуса; 2 – подвеска ритуального кумысного сосуда (медь?). Из собрания Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера; 3 – пряжка-подвеска с выступами-ушками и вертикальными каннелюрами. Из краеведческого музея с. Майя Мегино-Кангаласского улуса (Якутия).

Рис. 6. Пряжки с тремя кольцами.

-

1 – пряжка с подвесками (медь). Из собрания краеведческого музея с. Майя Ме-гино-Кангаласского улуса (Якутия). Фото В.Г. Попова; 2 – подвеска из с. Сындас-ско, Таймыр (по: [Зыков, 1987]); 3 – женские поясные украшения долган, Таймыр. Фото А.А. Барболиной и Н.С. Кудряковой.

0 3 cм

0 2 cм

Рис. 7. Пряжки со стилизованными изображениями конских голов из археологических памятников Якутии.

-

1, 2 – из погребения XVII–XVIII вв., Горный улус (по: [Гоголев, 1990, табл. LI, 1, 5]); 3 – из погребения Обюгэ I, Оймяконский улус (по: [Бравина, 2015, рис. 031]); 4 – из развала старинного якутского жилища. Сборы А.В. Эверстова. Фото В.Г. Попова.

С помощью сотрудников Таймырского дома народного творчества А.А. Барболиной и Н.С. Кудряковой нам удалось получить фотографии таких изделий, которые являются деталью женских поясных украшений (рис. 6, 3). Можно предположить, что подобные украшения появились у долган в результате оживленных культурных взаимоотношений в Горном (2 экз.) и Оймяконском (3 экз.) улусах Республики Саха [Гоголев, 1990, с. 92, табл. L1, 1, 5; Бра-вина, 2015, рис. 031, 038]. Еще одна подобная пряжка найдена А.В. Эверстовым в Мегино-Кангаласском улусе, в развале старинного якутского жилища в местности Доллу Немюгютэ (рис. 7, 4). Костюм с такими подвесками имеется в экспозиции историко-этногра- с якутами.

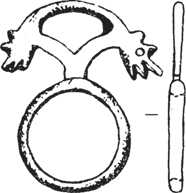

Тип 5. К этому типу отнесены пряжки со стилизованными изображениями конских голов, имеющих грифонообразный вид (рис. 7). Пять из них обнаружены при раскопках якутских погребений XVII–XVIII вв.

Рис. 8. Медные подвески поясного украшения из погребения позднего Средневековья. Из фондов историко-этнографического музея с. Оленёк. Фото Р.И. Бравиной, В.М. Дьяконова.

фического музея с. Оленёк (рис. 8). Все изделия этого типа литые, изготовлены из меди.

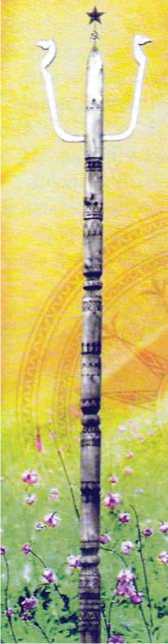

Тип 6. К нему отнесены все разновидности современных праздничных атрибутов, называемых Ытык Дуога . Это жезлы с длинными рукоятями, украшен-

Рис. 9. Обряд водружения жезла Ытык Дуога на ритуальную коновязь сэргэ (по: [Ысыах Олон-хо, 2012, с. 222]).

0 3 cм

Рис. 10. Рукоять якутской батыйи – оружия ближнего боя. Из собрания Якутского объединенного музея истории и культуры народов Севера. Фото В.Г. Попова.

ные скульптурными конскими головками. Как правило, они изготавливаются из серебра, хотя иногда встречаются экземпляры из мельхиора. На церемонии открытия национального праздника Ысыах его управитель, обычно почтенный старейшина или глава поселения, водружает Ытык Дуога на вершину ритуального столба сэргэ (рис. 9), что означает начало праздника.

Тип 7. К этому типу отнесено навершие рукояти батыйи – колюще-режущего оружия ближнего боя из фондов Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера, оформленное в виде коньков (рис. 10).

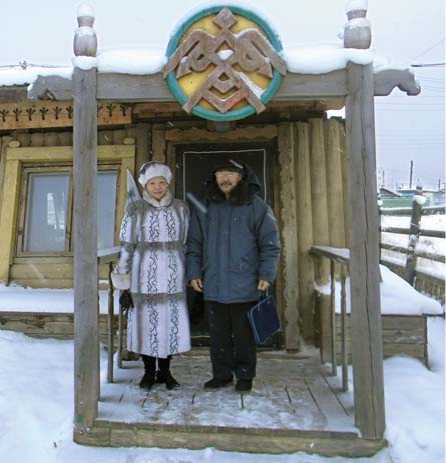

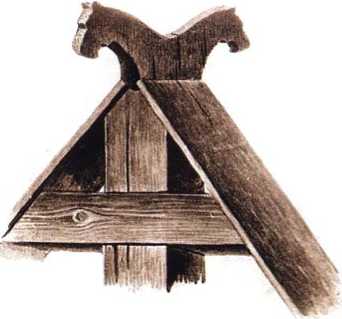

Дерево . Деревянные двуглавые коньки чаще всего являются элементами архитектурного декора сооружений, связанных с обрядами. Например, они украшают вход в места проведения национального праздника Ысыах (рис. 11) и тюсюлгэ , устанавливаемые в этих местах (рис. 12), входную группу, наличники дверей и окон в домах, где совершаются народные обряды (рис. 13), ритуальные столбы-коновязи сэргэ (рис. 14), надмогильные сооружения на кладбищах (рис. 15), старинные якутские календари (рис. 16) .

Завершая описание предметов с изображениями конских голов, отметим, что различные типы подвесок с коньками имеются в музеях не только Республики Саха, но и в других российских, а также зарубежных, например, в Томском областном краеведческом музее им. М.Б. Шатилова, Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого в Санкт-Петербурге, Музее естественной истории в Нью-Йорке и др.

Рис. 11. Ысыах Олонхо, г. Мирный, 2011 г. images/f/f0/.

Рис. 12. Тюсюлгэ , устанавливаемый в месте проведения народного праздника Ысыах. Якутский объединенный музей истории и культуры народов Севера. Фото И.Э. Васильева.

Рис. 13. Примеры архитектурного дизайна с деревянными парными конскими головками.

1 - наличники дверей дома, где проводятся обряды, г Вилюйск. Фото П.П. Петрова; 2 - входная группа дома обрядов Айыы, г. Якутск (по: [Якуты (саха), 2013, с. 371]).

Рис. 14. Якутские ритуальные коновязи сэргэ .

1 - Сунтарский улус (по: [Федорова, 2012, рис. 60]); 2 - г. Вилюйск. Фото П.П. Петрова; 3 - Усть-Алданский улус (по: [Ысыах Олонхо, 2012, с. 130]).

Обсуждение

Рис. 15. Навершие надмогильного сооружения XIX в. (по: [Основоположник…, 2003, с. 22]).

Рис. 16. Якутский календарь-численник XIX в. .

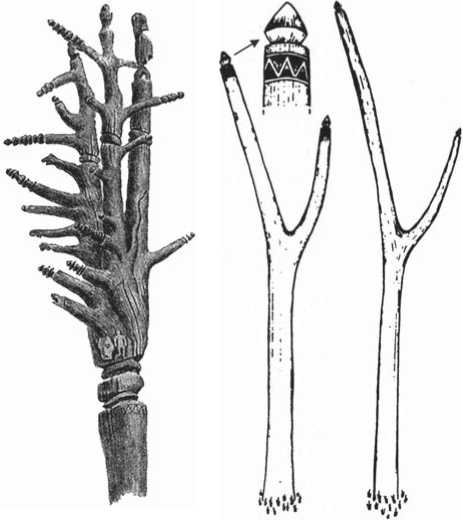

Рис. 17. Столбы-коновязи, устанавливаемые в месте погребения жертвенного коня.

1 – мировое дерево «Аал Луук Мас» (по: [Якуты (саха), 2013, c. 316]); 2, 3 – коновязи «Ебюгэ сэргэтэ» (по: [Бравина, Попов, 2008, рис. 19, б, г ]).

Культ коня широко распространен в культурах номадов Евразии. Разнообразные его проявления у якутов изучены Я.И. Линденау [1983], В.Л. Серошев-ским [1993], Р.К. Мааком [1994], И.Д. Новгородовым [1955], И.В. Константиновым [1971], Л.П. Потаповым [1977], А.И. Гоголевым [1993], Р.И. Бравиной [1996; Бравина, Попов, 2008] и др. Не вдаваясь в обзор воззрений авторов в части трактовки понятия «культ коня», отметим, что в их работах приведено достаточно много сведений о ритуальной роли коня в культуре якутов. Мы хотели бы добавить к этому еще один малоизвестный факт. В книге, посвященной культу коня у тюркоязычных племен Центральной Азии, С.П. Нестеров приводит рисунки карасукской эпохи на писанице в Хакасско-Минусинской котловине, на которых изображены лошади у вертикальных столбов с развильчатыми вершинами. Соглашаясь с мнением Я.А. Шера и Н.В. Леонтьева, он считает такие композиции сценами жертвоприношения коня у мирового дерева [Нестеров, 1990, с. 111–113, рис. 27]. В этой связи отметим, что в Якутии также имеются подобные деревянные столбы, которые символизируют мировое дерево и называются хоолдьуга ат сэр-гэтэ – «коновязь жертвенной лошади» (рис. 17, 1 ). Археологи находят остатки развильчатых коновязей- сэргэ [Гоголев, 1990, с. 88]. Чаще всего они бывают установлены возле погребения человека с конем, т.е. в местах жертвоприношения коня, как и в сюжете карасук-ской писаницы в Хакасии (рис. 17, 2 ). Со временем коновязи несколько модифицируются, их изготавливают из цельного бревна, а раздвоенную верхушку декорируют, но по сути это тот же самый развильчатый столб для жертвенного коня, сохранивший свое ритуальное предназначение (рис. 17, 3 ). Якуты изготавливают их и в настоящее время, воспринимая их как символический образ мирового дерева и коновязи небесных коней (см. рис. 14 , 2 ). Таким образом, интерпретация композиций с конями на карасукской писанице в Хакасско-Минусинской котловине как сцен жертвоприношения коня у мирового дерева находит подтверждение в этнографической культуре якутов и представляется нам совершенно верной.

Вышеописанные артефакты в виде двуглавых коньков, несомненно, связаны с культом коня. Наиболее древний из них – ко стяная подвеска-амулет – найден на поселении Улахан Сегелен- нях в слое 4б, радиоуглеродная дата которого 1510 ± ± 140 л.н. (ГИН-78392) соответствует календарной 200–900 гг. н.э. [Степанов и др., 2012, с. 625]. Несколько сузить этот широкий интервал помогают результаты датирования ниже- и вышележащего культурных слоев. Верхняя хронологическая граница 5-го – середина IV в. н.э., а нижняя слоя 4а – IX в. н.э. С учетом этих дат и стратиграфической ситуации можно предположить, что слой 4б, в котором найдена подвеска в виде двуглавого конька, относится ко второй половине IV – VIII в. н.э.

Амулет с поселения Улахан Сегеленнях обнаруживает сходство с некоторыми подвесками из Ивол-гинского могильника в Забайкалье, обозначаемыми А.В. Давыдовой как коромыслообразные [1985, рис. 16, 4 , 7 ; 1996, табл. 6, 6 ; табл. 39, 28 ]: пластины плоские, плавно изогнуты, головки обозначены схематично. Но при этом подвески из Иволгинского могильника каменные (из халцедона и глинистого сланца), а якутская – костяная. Однако материал мог быть самым разным. Бронзовые двуглавые коньки впервые появились в Центральной Азии еще в скифское время. В эпоху усиления хунну подобные изделия получили широкое территориальное распространение и отличались разнообразием в стиле и материалах. У тех же хунну имелись бронзовые двуглавые коньки, а в Хакасско-Минусинской котловине – из бронзы, дерева, кости.

Также в Иволгинском комплексе обнаружены бронзовые кольчатые пряжки с изображением голов животных [Давыдова, 1996, табл. 4, 5]. С ними весьма схожи некоторые якутские кольчатые пряжки с коньками (см. рис. 5, 3). В Иволгинском могильнике вместе с интересующими нас хуннскими подвесками и пряжками найдена китайская монета «у-шу». На поселении Улахан Сегеленнях на стыке слоев 4б и 3 также обнаружена бронзовая монета «у-шу», что еще более сближает якутский и забайкальский комплексы. Е.И. Лубо-Лесниченко [1975] появление в Сибири этих монет связывает с хуннской экспансией на рубеже нашей эры, а Д.Г. Савинов [2013, с. 67] образно называет их своеобразной «визитной карточкой» хунну. Действительно, в Центральной Азии и Южной Сибири монеты «у-шу» часто встречаются в материалах памятников, связанных с хунну. Вероятно, и в Якутии они могут быть маркерами присутствия хуннского культурного компонента в том или ином археологическом комплексе. В плане аналогий в материальной культуре хунну и якутов интере сно отметить, что у последних существовали сосуды балхах в виде вазы с плоским дном, тулово которых вкруговую декорировано вертикальными желобками-каннелюрами. Очень похожая ваза с вертикальными каннелюрами имеется в комплексе Иволгинского могильника [Да- выдова, 1985, рис. XVI, 17]. По мнению А.Н. Алексеева, указанная аналогия может свидетельствовать о хуннском «следе» в культурогенезе якутов [2015, с. 58, рис. 7].

Приведенные сопоставления показывают, что исходные для якутских подвесок формы могли быть связаны с культурой хунну Забайкалья и Монголии, откуда способом культурной эстафеты они дошли до северных границ кочевого мира. Многие исследователи уже давно отмечают разнообразные проявления хуннского культурного компонента в культуро-генезе якутов [Бернштам, 1935; Ксенофонтов, 1937, с. 460–461; 470–473; Иванов С.В., 1975; Васильев, 1982; Сидоров, 1985; Гоголев, 1993, с. 26–29; Брави-на, 1996, с. 63; Йохансен, 2012; Алексеев, 2013; и др.]. Известный специалист по средневековой истории Сибири Д.Г. Савинов считает, что хунно-сяньбий-ский пласт в их этногенезе выражен более отчетливо, чем скифо-сибирский или древнетюркский [2010, 2013]. Таким образом, версия о хуннских корнях якутских сюжетов парных конских головок представляется пока наиболее вероятной.

Некоторые подвески-коньки из Якутии имеют аналогии в древностях Хакасско-Минусинской котловины: например, медно-бронзовые амулеты (см. рис. 1, 4–6 ), очень похожие на тагарские и таш-тыкские образцы. Енисейские истоки могут иметь костяные амулеты из погребения Орджогон-2 на Вилюе (см. рис. 1, 2, 3 ). Возможно, такие подвески были распространены у племени кыргыс, которое, согласно якутским историческим преданиям и родословным, обитало в Якутии еще до прихода сюда южных предков якутов. Люди этого племени разводили лошадей и рогатый скот; когда умирал кто-либо из соплеменников, то его сжигали. Обряд трупосожжения существовал у енисейских кыргызов. Их этноним созвучен названию якутского племени (народа) кыр-гыс, поэтому некоторые связывают эти этногруппы с миграциями кыргызов Енисея. Со временем часть из них вымерла, а остальные вошли в состав формировавшегося якутского народа, и от них пошел род якутов-кыргыс в Кобяйском улусе [Саха…, 1960, с. 123; Иванов М.С., 1980; Боло, 1994, с. 84; Захаров, 2005, с. 22–23]. Существовавшие некогда хакасскоякутские культурно-исторические связи нашли отражение в материальной и духовной культуре в виде многочисленных и разнообразных параллелей, хорошо изученных поколениями исследователей (историографию см.: [Гоголев, 1993, с. 54–57; Савинов, 2013]). Вероятно, костяные подвески из погребения Орджогон-2 тоже являются материальными отголосками хакасско-якутских культурных и этниче ских контактов в позднем Средневековье, но более определенно это можно установить только после дополнительных исследований.

Сложным о стается вопрос о предназначении двуглавых коньков. Они в основном встречаются в сопроводительном инвентаре якутских погребений XVII–XIX вв. В соседних с Якутией регионах двуглавые коньки также чаще всего находят в погребениях хунну, курганных могильниках тагарцев, склепах таштыкцев и т.д. В то же время конская символика имела определенное значение в мире живых, где, судя по якутским материалам, служила атрибутом предметов ритуального назначения, например, кумысных сосудов. Здесь особо надо сказать о кольчатых пряжках с коньками, которые явно связаны с мифологемами о рождении солнечного коня. Согласно некоторым якутским преданиям, небесные божества создали сначала коня, от него родился полуконь-получеловек, а уже от него человек, т.е. конь является зооморфным предком человека [Емельянов, 1980, с. 33, 36, 38; Решетникова, 2013]. По другой версии, в пантеоне якутских небесных божеств имеются Солнечный Джесёгей Тойон – создатель и покровитель лошадей и Юрюнг Аар Тойон – первотворец человека. Поэтому в традиционном мировоззрении якутов утвердилось мнение, что кони рождены солнцем, солнечным божеством Джесёгей, и потому бытует выражение «солнечные кони Джесёгея». Как мы уже говорили, ритуальные кумысные сосуды сири исит с двуглавыми подвесками использовались во время церемониального кумысопития, священнодействия на празднике Ысыах, посвященном небесным божествам – покровителям людей и скота, где одним из главных персонажей является Джесёгей. В этой связи можно полагать, что в кольчатых подвесках кумысных сосудов сири исит представлен именно сюжет рождения коня от небесного светила, о чем особенно наглядно свидетельствует пряжка, где изображения конских голов и кольца соединены уздечками (см. рис. 5, 2 ).

В настоящее время двуглавые коньки утратили свой былой сакральный смысл и используются как сюжет ювелирами, архитекторами и дизайнерами в самых обыденных вещах, вовсе или почти несвязанных с миром мертвых. В целом важно отметить, что этот сюжет не только сохранился, но и довольно широко распространен в современной культуре якутского народа как отголосок его давних историко-культурных перипетий.

Авторы выражают признательность сотрудникам и лаборантам Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН И.Э. Васильеву, В.Г. Попову, Т.Б. Симокайтису, А.Д. Степанову, А.И. Харитонову и учителю Ойской средней школы П.Р. Ноговицыну, помогавшим в подготовке иллюстраций.

Список литературы Сюжеты парных конских головок в культурах Якутии: древность и современность

- Алексеев А.Н. Древняя Якутия: железный век и эпоха средневековья. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1996. -95 с.

- Алексеев А.Н. Ранние кочевники в Якутии//Вестн. Сев.-Вост. федерал. ун-та им. М.К. Аммосова. -2013. -Т. 10, № 5. -С. 62-69.

- Алексеев А.Н. О происхождении якутских чоронов//Сев.-Вост. гум. вестн. -2015. -№ 1. -С. 55-61.

- Бернштам А.Н. Происхождение турок//Проблемы истории докапиталистических обществ. -1935. -№ 5/6. -С. 43-53.

- Боло С.И. Прошлое якутов до прихода русских на Лену: По преданиям якутов бывшего Якутского округа. -Якутск: Бичик, 1994. -352 с.