Скоростно-силовая подготовка спринтеров РУДН на основе оптимального распределения объемов тренировочных нагрузок в годичном цикле

Автор: Погорелова О.В., Барабанкина Е.Ю.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Методика и педагогические технологии физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 1 (15), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится сравнительный анализ распределения тренировочных средств у квалифицированных и высококвалифицированных спринтеров в годичном цикле подготовки. На основе данного анализа разработана и экспериментально обоснована методика специальной скоростно-силовой подготовки квалифицированных бегунов на короткие дистанции 18-19 лет.

Скоростно-силовая подготовка, спринтеры, тренировочный процесс, средства подготовки

Короткий адрес: https://sciup.org/140125701

IDR: 140125701

Текст научной статьи Скоростно-силовая подготовка спринтеров РУДН на основе оптимального распределения объемов тренировочных нагрузок в годичном цикле

Введение . Высокая социальная и спортивная значимость спринтерских дисциплин легкой атлетики вызывает большой интерес у специалистов в области физической культуры и спорта к научным исследованиям, связанным с проблемами многолетней подготовки в данном виде. В настоящее время особое внимание обращают на себя исследования, связанные с рационализацией тренировочного процесса спринтеров высокого класса [1; 2; 4; 6 и др.].

Отмеченное выше обстоятельство в определенной мере препятствует адекватному и дифференцированному подбору тренировочных средств, т.к. в ходе совершенствования спортивного мастерства юных бегунов возможно неоправданное смещение целевых ориентиров, что приводит к форсированию тренировочного процесса легкоатлетов.

По данным отечественной литературы [3; 4; 5], у юношей в возрасте 18–19 лет наблюдаются благоприятные периоды для развития скоростно-силовых и силовых способностей, и, если не учитывать данный факт, это может привести к срыву адаптационного процесса и, как следствие, более раннему завершению спортивной карьеры.

Кроме того, высокие объемы тренировочных средств и недостаточный учет особенностей развития организма юношей в данном возрасте не позволяют качественно формировать «функциональную базу» для дальнейшего становления спортивного мастерства спринтеров. В связи с этим появляется необходимость разработки методики специальной скоростно-силовой подготовки спринтеров в тренировочном макроцикле, которая будет учитывать все перечисленные выше обстоятельства.

Результаты исследования. В результате педагогических наблюдений и анализа тренировочной деятельности спринтеров были определены объемы основных тренировочных средств, а также выявлены особенности их распределения в макроцикле подготовки у бегунов различного уровня подготовленности.

Полученные статистические результаты позволили выявить определенную модель распределения тренировочных нагрузок в макроцикле у спринтеров высокой квалификации, реализация которой позволила установить четкую направленность в распределении определенных групп тренировочных средств на определенных этапах подготовки при «классической» (двупиковой) его периодизации. Специальная скоростносиловая работа выполняется в первом подготовительном периоде, т.е. на протяжении ноября и декабря. В первом месяце объем упражнений с отягощениями составил 23,4±3,4%, объем различных прыжковых упражнений - 12,2±4,4%; во втором месяце - 15,9±2,2 и 14,2±5,3% соответственно, от общего годового объема нагрузки.

Второй этап специальной работы данного характера приходится на март и апрель. В этот период было выполнено 32,2±6,2% объема упражнений с разновесами и

29,7±5,3% различных видов прыжков (прыжки в глубину, напрыгивания, многоскоки и т.п.). При этом объем бега с максимальной интенсивностью выполняется сразу после этапов скоростно-силовой подготовки – с января по февраль и с мая по июнь.

В ходе анализа распределения объемов тренировочных нагрузок было выявлено, что для менее квалифицированных бегунов-спринтеров характерно относительно равномерное распределение объема основных средств на этапах тренировочного макроцикла при одновременном использовании средств различной направленности. В результате такого варианта распределения, средства, использование которых должно приходиться на соревновательные периоды (бег до 60 м с интенсивностью 96–100%), достигли своей максимальной величины в декабре – бег до 60 м с интенсивностью 96– 100% (20,45%), в мае – бег 100–300 м с интенсивностью 91–100% (13,75%), т.е. в подготовительные периоды.

Результаты анализа объемов основных средств подготовки легкоатлетов-спринтеров 18–19 лет позволили установить, что данная группа спортсменов выполняла почти одну и ту же работу, что и спринтеры высокой квалификации (табл. 1).

Было установлено, что наибольшие различия были в беге, где длина отрезков была выше 300 м, относительный показатель составил 11,7% от объема годовой нагрузки высококвалифицированных спринтеров. В остальных группах средств легкоатлеты выполнили, в среднем, 86,4% от годового объема основных средств подготовки спринтеров, имеющих разряды КМС и МС, за исключением бега на отрезках до 80 м с максимальной интенсивностью, где эта величина составила 77,9%.

Такие объемы тренировочной нагрузки значительно превышают рекомендуемые специалистами в области спортивной тренировки и тем самым нарушают принцип неуклонного и постепенного увеличения объема и интенсивности тренировочных нагрузок.

Таблица 1

Распределение объемов основных средств по дг отовки у спринтеров различной квалификации ( X ±σ)

|

Основные средства подготовки |

Спринтеры высокой квалификации (КМС-МС) |

Спринтеры низкой квалификации (III–II разряд) |

% от объема нагрузки спринтеров КМС и МС |

|

Бег до 80 м (интенсивность 96–100%), км |

31,79±6,8 |

23,93±15,6 |

77,9 |

|

Бег 100–300 м (интенсивность 91–100%), км |

28,73±8,4 |

23,22±8,3 |

87,1 |

|

Бег 100–300 м (интенсивность 80–90%), км |

50,2±17,2 |

43,41±20,5 |

84,4 |

|

Бег свыше 300 м (интенсивность 80% и ниже), км |

130,84±33,5 |

17,61±8,2 |

12,8 |

|

Прыжковые упражнения, кол-во отталкиваний |

18307,3±2338,4 |

15499,5±7380,2 |

86,4 |

|

Упражнения с отягощением, т |

242,27±56,9 |

204,3±82,7 |

87,6 |

Для того, чтобы выявить зависимость динамики показателей функционального состояния спортсменов от величины объема физических нагрузок, их содержания и особенностей ее распределения в тренировочном макроцикле, были проведены педаго- гические наблюдения за спринтерами различной квалификации (спринтерами высокой квалификации считались спортсмены с разрядами КМС-МС, n=7, спринтерами низкой квалификации были спортсмены с III-II взрослыми разрядами, n=10).

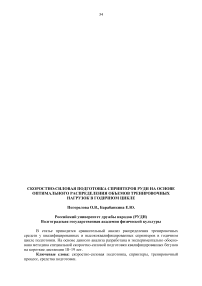

В ходе исследований было установлено, что тренировочная работа с большими объемами приводит к снижению показателей специальной подготовленности, при этом отмечается повышение тонуса и уровня жесткости мышц нижних конечностей у спортсменов обеих групп. Так, у спринтеров высокой квалификации во время выполнения объемной и однонаправленной работы достоверно снизились показатели в следующих тестах: скачке на одной ноге (6,2%), в показателях взрывной силы мышц-разгибателей ноги в коленном суставе и тазобедренном (на 13,2%). Абсолютные показатели упругости двуглавой и четырехглавой мышц бедра и икроножной мышцы голени увеличились на 6,9 Гц и составили 39,7 Гц (р<0,05), что свидетельствует о выраженном утомлении данных групп мышц (рис. 1).

У исследуемых спортсменов 18–19 лет, в отличие от взрослых бегунов, объем средств скоростно-силовой направленности подготовительном периоде превышает количественные показатели средств силовой направленности. В результате такого сочетания средств у юношей показатели взрывной силы мышц-разгибателей ноги в коленном и тазобедренном суставе в конце третьей недели уменьшились на 15,2%, а показатели в скачке на одной ноге на отрезке 20 м - на 12,2% (p<0,05). Среднестатистическое значение показателей упругости четырехглавой и двуглавой мышц бедра, а также икроножной мышцы увеличилось на 7,9 Гц и составило 41,2 Гц, что является признаком значительного утомления мышц нижних конечностей (p<0,05).

Рис. 1. Изменения показателей взрывной силы мышц-разгибателей ноги в тазобедренном и коленном суставах у легкоатлетов-спринтеров различной квалификации

Далее, у бегунов высокой квалификации, наблюдалось понижение величины объемов тренировочной нагрузки, это, в свою очередь, поспособствовало весьма интенсивному приросту показателей, характеризующих уровень специальной подготовленности и улучшение состояния нервно-мышечного аппарата спортсменов. Таким образом, на заключительной неделе педагогических наблюдений было установлено, что взрывная сила мышц-разгибателей ног в тазобедренном и коленном суставе у высококвалифицированных бегунов увеличилась на 14,5%, а результаты в скачках на одной ноге на отрезке 20 м улучшились на 8,5% по сравнению с исходным уровнем (p<0,05). Позитивные изменения произошли и в характеристиках, отражающих состояние упругости мышц, что является свидетельством хорошего функционального состояния в данный период. Исходя их этого, можно заключить, что, в данный период подготовки высокий уровень функциональной подготовленности создает благоприятные условия для целенаправленного повышения уровня скоростно-силовой подготовленности спортсменов.

В конце педагогических наблюдений у юношей отмечался наибольший объем работы силового характера, что способствовало существенному снижению прироста результатов в контрольных тестах.

Взрывная сила мышц-разгибателей ноги в коленном и тазобедренном суставе увеличилась незначительно - на 0,7% по сравнению с исходным уровнем, а в тесте скачок на одной ноге на отрезке 20 м улучшения составило всего 0,2%. Данные изменения статистически недостоверны (p>0,05).

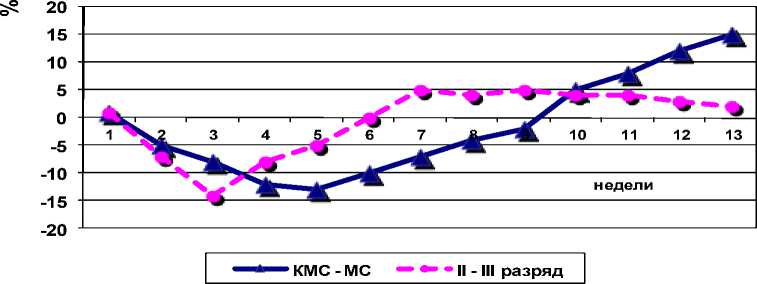

Следующим шагом явилась разработка методики специальной скоростно-силовой подготовки для бегунов 18–19 лет, которая основывается на прогнозируемой динамике показателей специальной скоростно-силовой подготовленности легкоатлетов, адекватной рациональному сочетанию содержания и количественного распределения объема основных тренировочных средств с учетом задач подготовки на конкретных этапах макроцикла (рис. 2).

Ключевым моментом данной методики является «технико-восстановительный» блок продолжительностью 4 недели, который включался в тренировочный макроцикл спринтеров в конце специально-подготовительного этапа с целью осуществления плавного перехода от специальной силовой и скоростно-силовой работы к скоростной. В рамках данного этапа спортсмены выполняли 6 локальных избирательных упражнений, которые по своей структуре были приближены к соревновательному упражнению.

Рис. 2. Прогнозируемая динамика показателей специальной подготовленности - взрывной силы мышц-разгибателей ноги в коленном и тазобедренном суставах (пунктирная линия) и результатов прыжковых тестов на отрезке 20 м (сплошная линия)

Основная доля средств специальной скоростно-силовой направленности была запланирована на ноябрь и март. Задача этих этапов – создание функциональной «базы» для последующей подготовки спортсменов.

В январе–феврале и в мае–июле планировалась реализация отставленного кумулятивного эффекта.

Беговая работа в анаэробном режиме проводилась на фоне уже достигнутого высокого уровня специальной подготовленности юных спринтеров.

Главной задачей педагогического эксперимента было подтверждение эффективности предлагаемой методики. В эксперименте принимали участие 10 спринтеров юношей в возрасте 18–19 лет III–II спортивного разряда.

Чтобы достичь запланированных результатов в беге на короткие дистанции при помощи уравнений регрессии нами определялись величины специальной подготовленности спортсменов на основе показателей, полученных перед началом эксперимента. Эти данные послужили своеобразными ориентирами, указывающими на степень соответствия между запланированным результатом и достигнутым. Это, в свою очередь, позволило нам регламентировать содержание средств и методов и, тем самым, более эффективно индивидуализировать специальную скоростно-силовую подготовку юных спринтеров.

В результате педагогического эксперимента было установлено, что у спортсменов произошли изменения во всех контрольных испытаниях (табл. 2).

Таблица 2

Прирост показателей физической подготовленности у спринтеров 18–19 лет в контрольно-педагогических тестах за время эксперимента

|

Контрольно-педагогические тесты |

Контрольная группа |

Экспериментальная группа |

||

|

Относит. прирост, % |

р |

Относит. прирост, % |

р |

|

|

Прыжок в длину с места |

1,6 |

>0,05 |

6,4 |

<0,05 |

|

Тройной прыжок с места |

3,8 |

<0,05 |

6,8 |

<0,05 |

|

Прыжки с ноги на ногу 30 м |

2,7 |

>0,05 |

6,6 |

<0,05 |

|

Бег 20 м с хода |

4,3 |

>0,05 |

8,2 |

<0,05 |

|

Бег 20 м с низкого старта |

10,9 |

<0,05 |

8,2 |

<0,05 |

|

Максимальная сила мышц-разгибателей ноги в коленном и тазобедренном суставах |

12,5 |

<0,05 |

20,3 |

<0,01 |

|

Проявление силы мышц-разгибателей бедра за 0,1 с |

10,8 |

<0,05 |

25,5 |

<0,01 |

|

Скачки на правой ноге 20 м |

0,5 |

>0,05 |

10,6 |

<0,01 |

|

Скачки на левой ноге 20 м |

0,5 |

>0,05 |

10,1 |

<0,01 |

|

Взрывная вила мышц-разгибателей ноги в коленном и тазобедренном суставах |

5,6 |

<0,05 |

21,0 |

<0,01 |

|

Соревновательный результат |

1,2 |

>0,05 |

5,2 |

<0,05 |

Наибольшие положительные изменения отмечены в прыжке с ноги на ногу, скачках на правой и левой ноге, в проявлении силы различных мышечных групп с учетом времени ее достижения.

Интегральным показателем, отражающим эффективность разработанной методики, стало достоверное улучшение соревновательного результата (время в беге на дистанции 100 м улучшилось в среднем на 0,6 с) у легкоатлетов 18–19 лет. Из представленной таблицы видно, что относительный прирост соревновательного результата составил 5,2% против 2,1% по сравнению с прошлым годом, что является статистически достоверно (р<0,05).

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что разработанная нами методика является достаточно эффективной и обоснованной и может выступать как альтернативный вариант уже существующим тренировочным программам для квалифицированных спринтеров.

Список литературы Скоростно-силовая подготовка спринтеров РУДН на основе оптимального распределения объемов тренировочных нагрузок в годичном цикле

- Барабанкина, Е. Ю. Скоростно-силовая подготовка бегунов на короткие дистанции на основе индивидуализации тренировочных нагрузок/Е. Ю. Барабанкина, Н. В. Петрова//Проблемы и перспективы развития легкой атлетики в России: материалы Всероссийской научной конференции. -Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2014. -С. 62-70.

- Пшебильский, В. Особенности спортивной подготовки легкоатлетов/В. Пшебыльский//Теория и практика физической культуры. -2007. -№ 4. -С. 8-10.

- Сбитый, С. С. Дифференцированная технология развития специальной физической подготовленности у спринтеров: автореф. дис.. канд. пед. наук/Сбитый С. С. -Тула, 2011. -23 с.

- Табачник, Б. И. Особенности направленности специальной подготовки квалифицированных спринтеров в связи с их индивидуальными особенностями/Б. И. Табачник, И. A. Султанов, В. Н. Ряскина//Теория и практика физической культуры. -1978. -№ 4. -С. 10-18.

- Чёмов, В. В. Технологические основы интеграции двигательных заданий и нетрадиционных эргогенических средств в тренировке легкоатлетов/В. В. Чёмов, Е.Ю. Барабанкина//Физическое воспитание и спортивная тренировка. -2014. -№2 (8). -С. 41-46.

- Kristensen, G. O. Velocity specificity in early-phase sprint training process/G. O. Kristensen, R. Van Den Tillary, G. Etteman//Journal of Strength and Conditioning Research. -2006 -№ 20 (4). -P. 833-837.