Скрининг гена дефицита лейкоцитарной адгезии у черно-пестрого голштинизированного скота

Автор: Марзанов Н.С., Турбина И.С., Ескин Г.В., Турбина Г.С., Игнатьев В.М., Попов А.Н., Харлициус Б.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Генетико-селекционное улучшение сельскохозяйственных животных

Статья в выпуске: 6 т.38, 2003 года.

Бесплатный доступ

Исследовали популяцию черно-пестрого голштинизированного скота на носительство гена BLAD-синдрома. Проводили идентификацию гена, обусловливающего BLAD-синдром, определяли частоту встречаемости последнего, генеалогию различных быков-производителей - носителей мутации, а также продуктивность их дочерей. Рассматриваются источники передачи и распространения гена BLAD-синдрома.

Короткий адрес: https://sciup.org/142132924

IDR: 142132924 | УДК: 636.2:575.22

Текст научной статьи Скрининг гена дефицита лейкоцитарной адгезии у черно-пестрого голштинизированного скота

В настоящее время у различных видов и пород крупного рогатого скота описано более 200 наследственных заболеваний, эффективность диагностики которых значительно повысилась благодаря достижениям молекулярной генетики, развитию молекулярногенетических методов регистрации полиморфных локусов ДНК и мутационных изменений (1-3). Большую группу молекул клеточной адгезии разделяют на четыре суперсемейства: селектины, иммуноглобулины, кадхерины и интегрины (1). Особое место занимают интег-рины — поверхностные клеточные белки, запускающие адгезию клеток посредством взаимодействия с различными белками матрикса; например, интегрины лейкоцитов, как и другие молекулы адгезии, играют ведущую роль в осуществлении важнейших функций лейкоцитов.

Мутации генов интегринов лежат в основе многих заболеваний животных. Так, дефицит лейкоцитарной адгезии (bovine leucocyte adhesion deficiency), или BLAD-синдром крупного рогатого скота, обусловлен наследственной аутосомной точковой мутацией рецессивного типа в кодирующей части гена CD 18 ( β -субъединица β -2-интегрина), которая приводит к замене аспарагиновой кислоты на глицин в 128-м положении ( D 128 G -аллель). Точковые мутации подразделяют в зависимости от характера молекулярного изменения в гене; мы имеем дело с missens-мутацией, когда в одном из триплетов происходит замена одного основания другим (4). При наличии гена BLAD-синдрома у животных-носителей в триплете ГАЦ происходит замена аденина на гуанин, в результате чего образуется новый триплет (ГГЦ), участвующий в синтезе глицина вместо аспарагиновой кислоты. BLAD-синдром ранее был описан как синдром гранулоцитопатии крупного рогатого скота и получил название болезнь Такахаши-Хагемозера (аналог LAD-cиндрома человека) (5, 6). Впервые это заболевание, сопровождающееся снижением устойчивости телят к бактериальным инфекциям, обнаружили у прямых потомков знаменитых американских быков — родоначальников голштинской породы (7, 8). В США носителями аллеля BLAD-синдрома являются 15 % быков-производителей и 6 % маточного поголовья скота, а ежегодный экономический ущерб достигает 5 млн долларов (9). Распространению гена BLAD-синдрома способствует покупка животных, замороженного семени или эмбрионов. В настоящее время в популяциях отечественного скота поток гена BLAD-синдрома идет через перемещение внутри или между популяциями в процессе приобретения племенного материала в Германии, Голландии, Канаде и США. Ген BLAD-синдрома диагностирован во многих развитых странах мира, где широко используют черно-пестрые и красно-пестрые популяции высокомолочного скота (табл. 1).

-

1. Частота встречаемости мутаций гена D 128 в популяциях черно-пестрого скота различных стран

Страна (цит. по ист.)

Половозрастная группа животных

Частота встречаемости, %

Число исследованных животных

Дания (Anon, 1993)

Телята

22,6

1991

Германия (Duesman e.a., 1994)

Быки-производители

6,0

665

Германия (Zuchtwertschatzung, 1998)

Быки (черно-пестрая порода)

6,4

3076

Быки (красно-пестрая порода)

1,9

484

США (Shuster e.a., 1992)

Племенные быки

14,1

2025

Лучшие быки США ( n = 100)

17,1

100

Коровы

3,8

1559

Польша (Lubieniecki e.a., 1997)

Быки

5,0

1680

Россия (Марзанов, 2002)

Быки

5,6

161

Коровы

6,7

15

В большинстве стран Европы и Америки созданы специальные программы, направленные на снижение частоты встречаемости аллеля BLAD-синдрома в популяциях скота черно-пестрой породы (9-11). Выдающихся быков и ремонтный молодняк проверяют на носительство мутантного гена, а результаты оценки регулярно публикуют в каталогах по племенным быкам, обозначая здоровых животных TL, а носителей — BL.

Целью нашей работы было определение частоты встречаемости и идентификация гена, обусловливающего BLAD-синдром у черно-пестрого голштинизированного крупного рогатого скота, а также оценка генеалогии различных быков-производителей — носителей этого гена и продуктивности дочерей последних.

Методика . Образцы крови и спермы отбирали из материала, поступавшего в лабораторию генетики животных Всероссийского государственного НИИ животноводства с Центральной станции искусственного осеменения (пос. Быково, Подольский район, Московская обл.). Свежеполученные и глубокозамороженные образцы крови и спермы от 176 животных хранили при температуре –20 оС в стеклянных и пластмассовых флаконах. Выделение ДНК из крови проводили методом солевой экстракции (12), из спермы — модифицированным методом по Li (13); при необходимости эти образцы ДНК хранили до одного года при –20 оС.

Для выявления носителей мутантного гена BLAD-синдрома использовали два типа праймеров (I и II), полученных по методу Shuster в модификации Tammen (9, 11). Праймеры I типа, синтезированные на ДНК/РНК-синтезаторе «Модель 392» (Applied Biosystems, Вайтерштадт, Германия) в отделе разведения и генетики животных Ветеринарного института (Ганновер, Германия), имели следующие последовательности: Ivan2 — 5 ′ -GAG GTC ATC CAC CAT CGA GT-3; Ivan3 — 5 ′ -GTC AGG CAG TTG CGT TCA A-3 ′ . Праймеры II типа были синтезированы фирмой «Синтол»: «12.4» — 5 ′ -GCC AAG GGC TAC CCC ATC-3 ′ ; «12.5» — 5 ′ -GGA GTA GCT GCC TCA CCA ATG-C-3 ′ . Оба типа праймеров подбирали к фрагменту ДНК, включающему в себя позицию 383, изменения в которой приводят к замене аденина на гуанин, что и служит генетической основой возникновения синдрома BLAD (8):

Нормальный аллель ( D 128)

IIIII

-

// - - AGGG*CC - - - // - - - A T*C GA C CTG - - //- 3 ′

Asp128

Мутантный аллель ( D 128 G )

361 366 379 383387

II III

-

- // - - AGG G*CC - - - // - - - ATC GG*C CTG - - // - 3 ′

Gly128

Реакционная смесь для ПЦР объемом 25 мкл содержала 100 нг препарата ДНК, по 0,4 мкМ праймера каждого типа, 1-кратный ПЦР-буфер, по 200 мкМ/мл дезоксинуклеотидтрифосфатов, а также по 0,3-0,5 U TaqI, 1,5 мM MgСl2. Для ПЦР-анализа использовали термоциклер фирмы «CycloTemp» (Москва). ПЦР-амплификацию проводили в следующем режиме: денатурация — 5 мин при 94 оС; отжиг праймеров — по 30 с при 94 оС (60 с при 56 оС), 30 с при 72 оС (10 циклов); по 30 с при 90 оС (60 с при 56 оС), 30 с при 72 оС (25 циклов); синтез — 5 мин при 72 оС (всего 35 циклов). Для выявления носителей мутации BLAD амплификационный продукт (по 5 мкл) обрабатывали рестриктазами BsuRI и TaqI; одну порцию ПЦР-продукта не подвергали обработке ферментами. При использовании праймеров II типа состав реакционной смеси оставался стандартным. Продукты рестрикции разделяли электрофорезом в 4 % агарозном геле с добавлением бромистого этидия и тестировали под УФ-лучами в трансиллюминаторе. В качестве контроля использовали образцы ДНК от двух животных, соответственно гомо- и гетерозиготных по рецессивному гену, полученных из отдела разведения и генетики животных Ветеринарного института (Ганновер, Германия).

Статистическую обработку данных проводили по формулам, описанным ранее, с применением общепринятых программ персонального компьютера IBM PC (14).

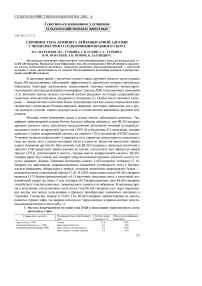

Результаты . В ы я в л е н и е г е н а B L A D - с и н д р о м а п р и и с п о л ь з о в а н и и п р а й м е р о в I v a n 2 и I v a n 3. Рестриктазы BsuRI и TaqI разрезали ПЦР-продукты амплификации в различных сайтах (рис. 1).

П Ц Р - а н а л и з

Праймеры

Ампликон

Рестриктазы

Ампликоны (п.н.)

Рестриктазы

Ампликоны (п.н.)

Ivan3

Ivan2

101 п.н.

О б р а б о т к а р е с т р и к т а з а м и Нормальный аллель TagI BsuRI

I 52 I 32 I 17 I I 65 I 36 I

Мутантный аллель

TagI* BsuRI**

I 84 I 17 I I 46 I 19 I 36 I

Рис. 1. Длина продуктов амплификации аллелей гена CD 18 ( D 128 и D 128 G ) после обработки праймерами Ivan2 и Ivan3 и рестриктазами TaqI и BsuRI: * — отсутствует один сайт рестрикции для TaqI; ** — возникает дополнительный сайт рестрикции для BsuRI; п.н. — число пар нуклеотидов.

При использовании праймеров Ivan2 и Ivan3 длина ампликона составляла 101 п.н. После обработки рестриктазами BsuRI и TaqI ампликон нормального гена расщеплялся соответственно на два (36 и 65 п.н.) и три (17, 32 и 52 п.н.) фрагмента (см. рис. 1). Ампликон гомозиготного гена по BLAD после воздействия BsuRI расщеплялся на три фрагмента — 19, 36 и 46 п.н. В результате замены в кодирующей части гена аденина на гуанин в 383-м положении возникла последовательность нуклеотидов гуанин-гуанин-цитозин-цитозин, которая явилась местом разрезания рестриктазы BsuRI, то есть возник новый сайт рестрикции, в результате чего мы и обнаружили после электрофореза дополнительный фрагмент. После инкубации с TaqI-рестриктазой мутантный аллель расщеплялся только на два фрагмента — 17 и 84 п.н., то есть исчез один сайт рестрикции для TaqI в положении 370-383 (тимин-цитозин-гуанин-аденин) в результате замены аденина на гуанин.

В ы я в л е н и е г е н а B L A D - с и н д р о м а п р и и с п о л ь з о в а н и и п р а й м е р о в «12.4» и «12.5». Длина ампликона после обработки праймерами «12.4» и «12.5» составляла 152 п.н. При использовании BsuRI-рестриктазы у здоровых животных (неносители) выявлены фрагменты длиной 24, 25 и 103 п.н., у гетерозиготных особей — 20 и 83 п.н. (вместо фрагмента длиной 103 п.н., соответствующего нормальному аллелю), что свидетельствует о появлении нового сайта рестрикции (рис. 2).

П Ц Р - а н а л и з

Праймеры

Ампликон

«12.4»

JZZL

«12.5»

152 п.н.

О б р а б о т к а р е с т р и к т а з а м и

Нормальный аллель

Рестриктазы TagI BsuRI

Ампликоны (п.н.) 134 18 25 103 24

Мутантный аллель

Рестриктазы TagI* BsuRI**

Ампликоны (п.н.) 152 25 83 20 24

Рис. 2. Длина продуктов амплификации аллелей гена CD 18 ( D 128 и D 128 G ) после обработки праймерами «12.4» и «12.5» и рестриктазами TaqI и BsuRI: * — отсутствует один сайт рестрикции для TaqI; ** — возникает дополнительный сайт рестрикции для BsuRI; п.н. — число пар нуклеотидов.

При обработке ПЦР-продукта рестриктазой TaqI у здоровых животных отмечено наличие двух фрагментов (18 и 134 п.н.), тогда как у носителей мутации фрагмент остался нерасщепленным (152 п.н.), то есть сайты рестрикции для TaqI отсутствовали.

Следовательно, при идентификации гена СD 18, обусловливающего BLAD-синдром крупного рогатого скота, выявлена высокая эффективность праймеров «12.4» и «12.5», так как фрагменты амплификации были более длинными, что сокращало время проведения электрофореза, причем более точные данные получены при использовании рестриктазы TaqI.

О ц е н к а ч а с т о т ы в с тр е ч а е м о с т и м ут а н т н о-г о г е н а D 128 в п о п у л я ц и и ч е р н о - п е с т р о г о с к о- т а. Ожидаемая частота встречаемости гена, обусловливающего BLAD-синдром, составляла 0,0568 (0,08 % рецессивные гомозиготы), фактическая — 0,0284, причем 166 животных оказались гомозиготными по D 128-гену (неносители), а 10, или 5,7 % (9 быков и 1 корова), — гетерозиготными — D 128/ D 128 G (носители). Гомозиготные особи по гену D 128 G в исследованной популяции отсутствовали. Это, возможно, связано с тем, что анализировали только взрослых животных, а гомозиготы почти полностью погибают, как известно, в 2-4-недельном возрасте.

А н а л и з р о д о с л о в н ы х б ы к о в — н о с и т е л е й г е- н а B L A D -с и н д р о м а. При искусственном осеменении, когда от одного быка можно получать несколько тысяч телят в год, опасность распространения вредных генов очень велика. Так, быка голштинской породы Осборндэйла Айвенго 1189870, родившегося в 1952 году, считали выдающимся производителем. Спустя 40 лет, когда стало известно, что он является носителем гена BLAD-синдрома, его наследственный материал уже был широко распространен в популяциях черно-пестрых и красно-пестрых пород крупного рогатого скота, а также привнесен в известную линию Монтвик Чиф-тейна 95679 (голштинская порода).

Пристального внимания наших селекционеров заслуживает американский голштинский бык-производитель из родственной группы Осборндейла-Айвенго 1189870 — Карлин М. Айвенго Белл 1667366, использование сыновей которого в нашей стране способствовало повышению генетического потенциала отечественных стад. Наиболее высокая доля использования быка приходится на 1993 год, когда его вклад составлял 12,5 % (в 1991 и 1992 годах соответственно 9,9 и 8,8 %); общая доля вклада в генофонд — 4,8 % (15). Несмотря на свои высокие племенные качества (индекс племенной ценности — TPJ = +860), он оказался носителем гена BLAD-синдрома. Индекс племенной ценности отца Карлина М. Айвенго Белла 1667366 — Пенстейт Айвенго Стара 1441440 — составлял +388, но и он оказался носителем мутантного гена, унаследованного от отца:

Линия Монтвик Чифтейна 95679

( звездочкой отмечены носители гена, обусловливающего BLAD-синдром)

Осборндейл Айвенго 1189870→ →

Пенстейт Айвенго Стар 1441440 → Карлин М.

Билл 187*

Диез 1843*

Билл Трой ЕТ-1882797 → Жордан 48*

Джесси 1842398 → Сад 11*

Айвенго Белл 1667366 →

НО-НА-МЕ Фонд Мат 1392858 → Ю.М. Георг 338561 → Шейк 15632*

При проверке по продуктивности 55289 дочерей быка Карлина М. Айвенго Белла 1667366, лактировавших в 11292 стадах США, оказалось, что их средняя продуктивность за полновозрастную лактацию составляет 9274 кг молока с содержанием жира 3,59 %. По состоянию на 1989 год в активной части популяции было использовано 55 сыновей Карлина М. Айвенго Белла 1667366, полученных методом трансплантации эмбрионов.

Высокой племенной ценностью (TPJ = +776) характеризуется и сын Карлина М. Айвенго Белла 1667366 — Билл Трой ЕТ-1882797 (гетерозиготный носитель мутации), оцененный по 68 дочерям, лактировавшим в 46 стадах. Средний удой дочерей за полновозрастную лактацию составляет 8672 кг молока при содержании жира 3,8 %. Этот бык является улучшателем по удою (PDM = +373 кг), содержанию жира (PDЖ = +0,15 %) и белка (PDР = +0,07 %). Среди сыновей Карлина М. Айвенго Белла 1667366 наивысший индекс племенной ценности (TPJ = +919) имеет производитель Лэккер Айвенго Белл Джесси ЕТ-1842398 (носитель мутации), полученный в кроссе линий Монтвик Чифтейна 95679.

Основная часть популяции животных, исследованных нами на носительство гена blad- синдрома , была представлена потомками быка к арлин а м. а йвенго б ел л а 1667366. в таблице 2 приведены результаты оценки продуктивности дочерей быков — носителей мутации, обусловливающей BLAD-синдром.

2. Характеристика молочной продуктивности дочерей быков — носителей гена BLAD-синдрома

|

Кличка быка-производителя |

Число дочерей |

Удой, кг |

Содержание жира в молоке, % |

Прибавка (убыль) по |

Категория |

Дата завоза |

||

|

удою, кг |

содержанию жира в молоке, % |

количеству молочного жира, кг |

||||||

|

Жест 750 |

30 |

5421 |

4,04 |

395 |

–0,02 |

15,2 |

А 1 |

12.01.85 |

|

Жордан 48* |

206 |

5461 |

3,73 |

203 |

+0,01 |

8,0 |

А 1 |

12.09.89 |

|

Диез 1843* |

110 |

5535 |

3,75 |

214 |

+0,03 |

9,8 |

А 1 |

14.08.90 |

|

Сад 11* |

18 |

5252 |

3,69 |

276 |

–0,07 |

7,6 |

А 1 |

14.08.90 |

|

Шейк 15632 |

32 |

5398 |

3,97 |

111 |

–0,02 |

3,4 |

А 3 |

28.04.87 |

|

Билл 187* |

70 |

4477 |

3,85 |

165 |

–0,01 |

6,0 |

А 2 |

24.05.86 |

|

Код 189 |

20 |

4614 |

4,04 |

52 |

+0,10 |

6,7 |

Б 1 |

24.05.86 |

|

* Получены посредством трансплантации эмбрионов. |

||||||||

Дочери быка Жест 187 обеспечивают наибольшую прибавку молока (+395 кг) и служат улучшателями по количеству молочного жира (+15,2 кг), хотя по содержанию жира в молоке являются ухудшателями (–0,02 %). Этого быка используют на Центральной станции искусственного осеменения с января 1985 года. Последние поступления быков — носителей гена BLAD-синдрома были в августе 1990 года (Диез 1843 и Сад 11). Быки Жордан 48 и Диез 1843, у которых наибольшее количество дочерей, имеющих наивысшие показатели по удою, пользуются у специалистов повышенным спросом по сравнению с другими быками-производителями, что способствует распространению мутантного гена, обусловливающего BLAD-синдром.

Проведенные исследования на 300 тыс. гол. голштинского скота показывают, что носители гена BLAD-синдрома не имеют достоверного селекционного преимущества по сравнению с BLAD-негативными животными, хотя и не уступают последним (16). При этом необходимо обратить внимание, что Жордан 48 — производитель голштинской породы линии Монтвик Чифтейна 95679 родился на канадской ферме в мае 1988 года и отнесен к классу элита-рекорд. Быка используют в основном из-за высокой продуктивности его матери (Н.Т. Буттеркуп 0989833, удой которой по третьей лактации составлял 17309 кг при содержании жира в молоке 4,4 %) (17). По данным 1996 года, доля постэмбриональных потерь от приплода в АО «Детскосель-ское» (ферма «Центральная») в потомстве Жордана 48 составляла 53 %, что, по мнению авторов, обусловлено рецессивным геном BLAD-синдрома (17). Однако не приведены данные о достоверности происхождения животных, а, как известно, число аномальных потомков может увеличиваться за счет инбридинга, который возникает при продолжительном использовании ограниченного числа быков-производите-лей.

Ядром голштинской породы являются 20 быков-родоначальников, поэтому инбредная депрессия у их потомков неизбежна. Коэффициент инбридинга по голштинской породе в США, Канаде и Германии составляет соответственно 4,3; 1,7 и 2,3 %. В этих странах созданы специальные программы по контролю за инбридингом в стадах. Так, показано, что в ФРГ от поколения прародителей к поколению родителей инбридинг возрастает на 0,32 % при генеративном интервале 6,8 года (16). Ежегодный прирост инбридинга составляет 0,07 %. Родственные связи способствуют накоплению рецессивных генов, в том числе и мутантных, и тогда концентрация гена D128G в породе может достичь такого уровня, что возникнет необходимость в специальных, экстренных мерах для снижения его частоты. Основной задачей при этом является выявление животных (особенно производителей), гетерозиготных по нежелательному гену, так как он проявляется фенотипически только в рецессивном состоянии.

По нашим данным, имеющийся в черно-пестрой популяции мутантный ген BLAD-синдрома привнесен быками-производителями, являющимися прямыми потомками Осборндейл Айвенго 1189870 (18). Этих животных начали завозить в Россию с середины 80-х годов прошлого столетия, то есть до разработки и применения метода ДНК-диагностики. Не выявлено взаимосвязи между носительством мутации гена BLAD-синдрома в гетерозиготном состоянии у племенных быков, индексом племенной ценности последних, аллелями групп крови и молочной продуктивностью их дочерей.

Таким образом, интенсивный, из поколения в поколение, отбор животных по молочной продуктивности и максимальное использование небольшого числа произ-водителей-улучшателей постепенно привели к накоплению нежелательных рецессивных генов в популяциях черно-пестрого голштинизированного скота. Своевременное выявление носителей мутации по гену CD 18 позволит избежать спаривания двух гетерозиготных особей, в случае же их высокой препотентности разведение следует проводить под особым генетическим контролем. И самое главное, появляется возможность локализовать животных, несущих мутацию, без значительного сужения генетического разнообразия той популяции, за которой закрепляется гетерозиготный бык-производитель. Известно, что в большинстве европейских стран, США, Канаде и ЮАР в последние годы созданы и выполняются широкомасштабные программы по выявлению и исключению из воспроизводства носителей ряда рецессивных генетических заболеваний, в частности у голштино-фризов — мутации по гену CD 18. Аналогичная работа осуществляется на всех ведущих станциях Российской Федерации по созданной нами скрининговой программе, которая предусматривает аттестацию всех быков-производителей, племенных ремонтных бычков, быкопроизводящих коров черно-пестрой голштинизированной породы с занесением этих данных в соответствующие племенные каталоги, как это принято на Центральной станции искусственного осеменения Министерства сельского хозяйства РФ (19). При этом обязательным должно быть наличие генетического паспорта на закупаемую сперму и эмбрионы.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. L i d a u e r M. Bedeutung der Erbfehler fur die osterreichische Braunviehzucht. Osterreichisches Braunvieh., 1992, 69: 16-18.

-

2. Г о р б у н о в а В.Н., Б а р а н о в В.С. Введение в молекулярную диагностику и генотерапию наследственных заболеваний. СПб, 1997.

-

3. Е в г р а ф о в О.В. Картирование и изучение тонкой структуры некоторых генов человека и разработка на этой основе ДНК-диагностики наследственных заболеваний. Автореф. докт. дис. М., 1992.

-

4. Г р а н т В. Эволюционный процесс. М., 1991.

-

5. H a g e m o s e r W.A. e.a. Granulocytopathy in a Holstein heifer. J. Am. Vet. Med. Assoc., 1983, 183: 1093-1094.

-

6. T a k a h a s h i M. e.a. Bovine granulocytopathy syndrome of Holstein-Friesian calves and heifers. Jpn. J. Vet. Sci., 1987, 49, 1: 733-736.

-

7. K e h r l i M.E.Jr. e.a. Molekular defenition of the bovine granulocytopathy syndrome: Identification of deficiency of the Mac-1 ( CD 11 b / CD 18) glycoprotein. Am. J. Vet. Res., 1990, 51: 1826-1836.

-

8. G r o b e t L. e.a. Diagnostic genomigue de la BLAD (Bovine Leucocyte Adhesion Deficiency). Ann. Med. Vet., 1992, 137: 27-31.

-

9. S h u s t e r D.E. e.a. Identification and prevalence of a genetic defect that causes leukocyte adhesion deficiency in Нolstein cattle. Proc. Natl. Acad. Sci. (USA), 1992, 89: 9225-9229.

-

10. A g e r h o l m J.S. e.a. Bovine leukocyte adhesion deficiency in danish holstein-friesian cattle. II. Patho-anatomical description of affected calves. Acta Vet. Scand., 1993, 34: 237-243.

-

11. T a m m e n I. Weiterentwicklung des DNA-Tests auf BLAD (Bovine Leukozyten Adhasions Defizienz) fur den Einsatz in Rinderzucht und klinischer Diagnostik. Hannover, 1994.

-

12. M i l l e r L.E. e.a. Stimulated mobilization of monozyte Mac-1 and p150,95 adhesion proteins from an intracellular vesicular compartment to the cell surface. J. Clin. Invest., 1987, 80: 535-544.

-

13. L i H. e.a. Amplification and analysis of DNA sequences in single human sperm and diploid cells. Nature (London), 1988, 335: 414-417.

-

14. М а р з а н о в Н.С. Иммунология и иммуногенетика овец и коз. Кишинев, 1991.

-

15. К у з н е ц о в В.М. Статистический анализ родословных. Зоотехния, 1998, 2: 5-8.

-

16. E n g e l h a r d t I. Inzucht, bedeutende Ahnen und Warscheinlichkeit fur BLAD-Merkmalstrager in der Deutschen Schwarzbuntzucht. Dissertation, 1996.

-

17. Ж и г а ч е в А. и др. Система контроля за вредными мутациями. Молочное и мясное скотоводство, 1998, 6-7: 18-21.

-

18. М а р з а н о в Н.С., П о п о в А.Н., З и н о в ь е в а Н.А. и др. Скрининг гена BLAD-синдрома у животных черно-пестрого корня. Вест. РАСХН, 1997, 4: 59-61.

-

19. Каталог быков-производителей ФГУП ЦСИО /Под ред. В.В. Шапочкина и Г.В. Ескина. Подольск, 2001.

Всероссийский государственный НИИ животноводства, Поступила в редакцию 3

142132, Московская обл., Подольский р-н, пос. Дубровицы; апреля 2003 года

Центральная станция искусственного осеменения Министерства сельского хозяйства РФ, Московская обл.;

Ветеринарный институт, Германия, Ганновер

SCREENING OF THE GENE OF THE LEUCOCYTAL ADHESION

DEFICIENCY IN BLACK-AND-WHITE HOLSTEINIZED CATTLE

N.S. Marzanov, I.S. Turbina, G.V. Eskin, G.S. Turbina,

V.M. Ignat’ev, A.N. Popov, B. Harlizius

S u m m a r y

The authors investigated the population of Black-and-White Holsteinized cattle on the presence of BLAD-syndrome, identified the gene determined the BLAD-syndrome and defined its frequency. The genealogy of different bulls-sires with gene mutation and the productivity of their daughters was determined. The causes of spreading of the BLAD-syndrome gene were considered. It was shown, that intensive breeding on milk productivity and maximum use of limited number of the bulls-sires gradually lead to accumulation of undesirable recessive genes in populations of Black-and-White Holsteinized cattle. It was noted, that timely revelation of carrier of gene CD18 mutation permit to avoid coupling of two heterozygous animals; at the their high prepotency the breeding must be under the special genetic control.

Новые книги

Технология применения вариабельных норм потребности крупного рогатого скота в сухом веществе, обменной энергии, сыром и перевари-мом протеине при разных уровнях продуктивности и качестве кормов (практ. метод. руководство). 2-е перераб. и доп. изд. М.: ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, 2002, 89 с.

В рекомендациях изложены современные принципы оценки энергетической и протеиновой питательности кормов, балансирования рационов по этим показателям, а также основы нормирования потребности коров и молодняка в основных элементах питания. Уделено внимание анализу, корректировке и разработке оптимальных рационов в соответствии с генетическим потенциалом и фактической продуктивностью животных, качеством корма и продукции. Даны рекомендации по повышению продуктивности и сохранению здоровья животных, снижению затрат кормов на производство продукции. Подчеркивается, что руководство не предназначено для замены детализированных норм кормления, разработанных ВИЖ, а является дополнением к ним, расширяющим возможности нормирования и разработки рационов кор-мления молочных коров и молодняка в различные физиологические периоды.

И г н а т о в П.Е. Иммунитет и инфекция. Возможности управления. М.: Время, 2002, 352 с.

В монографии освещены основные достижения инфекционной иммунологии. Уделено внимание эволюции и механизмам возникновения и развития иммунитета, а также различным аспек- там вакцинологии, фармакологии и инфекционной эпи-демиологии. Дана оценка факторов патогенности при проникновении и распространении возбудителей, а также взаимоотношениям в системе хозяин—паразит. Обсуждаются новые современные представления об особенностях иммунитета при болезнях, вызываемых вирусами и бактериями, а также роль комплемента и антител при развитии защитных реакций. Проанализированы принципы создания программ борьбы с инфекционными (инвазионными) болезнями человека и животных. В качестве средств управления инфекционным процессом рассматриваются химико-терапевтиче-ские методы, пробиотики и фаги, препараты активного и пассивного иммунитет.

Л и Г.Т. Выращивание молочного скота. Уссурийск: ПГСХА, 2002, 280 с.

В монографии представлены результаты многолетних исследований автора и обобщены данные последних достижений науки и практики по направленному выращиванию молодняка молочного и мясо-мо-лочного скота. Уделено внимание влиянию условий кормления и содержания молодняка молочного скота на рост, развитие, физиологические функции и последующую продуктивность животных. Рассматриваются приемы выращивания молодняка при различном соотношении молочных и растительных кор-мов в рационе. Описаны способы уменьшения отрицательного влияния температуры окружающей среды на организм животных. Проанализирована взаимосвязь между интенсивностью роста, молочной продуктивностью и биохимическими показателями сыворотки крови. Обсуждается возможность раннего прогнозирования мясной продуктивности крупного рогатого скота по аминотрансферазным тестам. Дана оценка эффективно- сти межпородных скрещиваний в молочном скотоводстве.