Скульптура малых форм с поселений неолита и бронзового века на побережье озера Байкал

Автор: Новиков Алексей Геннадьевич, Горюнова Ольга Ивановна

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

Скульптура малых форм дает важную информацию о мировоззрении древнего населения и восприятии им того или иного образа. При этом предметы мелкой пластики часто обнаруживают более тесную связь с производственной деятельностью. Статья посвящена обобщению и анализу материалов по скульптуре малых форм с поселений неолита и бронзового века на побережье оз. Байкал. Рассматриваются как ранее известные по разрозненным публикациям скульптурные изображения, так и новые, полученные в результате раскопок последних десятилетий, - 32 экз. (целые и обломки) с 12 археологических объектов. Впервые предлагается их датировка, основанная на стратиграфии и данных радиоуглеродного анализа. Установлено, что скульптура малых форм встречается на побережье Байкала с раннего неолита (более 7 000 кал. л.н.). Преимущественно это изображения рыб, в единичных случаях - нерпы. Они выполнены в китойской художественной традиции, выделенной на территории Прибайкалья. Для комплексов позднего неолита (5 590-4 870 кал. л.н.) характерны скульптуры рыб в другом стиле (серовско-глазковская традиция). В бронзовом веке отмечается большая стилизация при изображении рыб. Таким образом, прослежены хронологические изменения в стилистике трактовки образов. Большая часть скульптурок рыб с побережья Байкала имеет отверстия для подвешивания и, вероятно, использовалась в качестве приманок при рыбной ловле, а некоторые (крупные скульптуры без отверстий) могли быть связаны с религиозными культами.

Байкал, прибайкалье, неолит, бронзовый век, скульптура малых форм, поселение

Короткий адрес: https://sciup.org/145145783

IDR: 145145783 | УДК: 903.27:73(571.53)6634/6379 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.4.060-066

Текст научной статьи Скульптура малых форм с поселений неолита и бронзового века на побережье озера Байкал

Образцы древнего искусства, и в частности скульптуры малых форм, всегда вызывали повышенный интерес у исследователей, т.к. они дают важную информацию о мировоззрении древнего населения и восприятии им того или иного образа. При этом предметы мелкой пластики часто обнаруживают тесную связь с производственной деятельностью. Как правило, в скульптуре преобладают образы животных, игравших наибольшую роль в жизни древнего человека. В них находят отражение условия материальной жизни и общественных отношений.

Первые скульптуры на территории Прибайкалья были обнаружены в конце XIX в. Они представляли собой каменные изображения рыб. Находки носили единичный, случайный характер. Первые исследователи (М.П. Овчинников, Д.Н. Анучин) интерпретировали их как культовые предметы, призванные обеспечить успешную добычу рыбы [Окладников, 1950, с. 246]. Впервые массовый материал в виде 13 каменных изображений рыб (целые и обломки) был получен Б.Э. Петри в результате раскопок многослойного поселения в бухте Улан-Хада на Байкале в 1913 г. [1916, с. 124–126]. К сожалению, все целые фигурки представляли собой подъемные сборы и стратиграфической привязки не имели. В комплексах неолита на поселении Улан-Хада было найдено всего три обломка скульптур.

В дальнейшем в ходе раскопок древних могильников по берегам Ангары и Лены были получены массовые материалы по искусству малых форм неолита и бронзового века Прибайкалья [Окладников, 1936, 1941, 1950, с. 242–244, 390–396]. Скульптуры, найденные в погребениях, – это преимущественно изображения рыб, реже – голов лосей и антропоморфные фигурки. В результате их изучения были предложены классификации предметов мелкой пластики, основанные на сюжете, технике исполнения, стилистике трактовки образа [Окладников, 1936, 1950, с. 219, 246–250; Студзицкая, 1970, 1976].

Накопление материалов по скульптуре малых форм с побережья Байкала происходило крайне медленно. Как правило, они представляли собой единичные находки [Свинин, 1976, с. 168, 170; Грязнов, Комарова, 1992, с. 18–19; Кушнарева, Хлопин, 1992, с. 89; Горюнова, Новиков, 2012, с. 84–88]. Начиная с 70-х гг. прошлого столетия на побережье Байкала проводились масштабные раскопочные работы, в результате которых был накоплен значительный мате- риал по скульптуре малых форм [Окладников, 1975; Горюнова, 1997, с. 96; Асеев, 2003, с. 88, 132–133; Номоконова, Горюнова, 2004, с. 121; Долганов и др., 2011, с. 78; 2013, с. 127; Горюнова, Новиков, 2012; Горюнова, Новиков, Вебер, 2014, с. 56]. Цель предлагаемой статьи – обобщить и проанализировать материалы по мелкой пластике с поселений неолита и бронзового века (12 археологических объектов) на этой территории, а также на новом уровне (с привлечением данных естественных наук) датировать их.

Материалы исследования

В работе используются ранее известные по разрозненным публикациям скульптуры малых форм с побережья Байкала, а также новые материалы, полученные в результате раскопок последних десятилетий. Рассматриваются 32 образца мелкой пластики (целые и обломки), найденные за все годы исследований.

Узур II – памятник неолита – бронзового века на восточном побережье о-ва Ольхон (на территории пос. Узур), в 265 км к северо-востоку от г. Иркутска (рис. 1). Каменная рыбка обнаружена местными жителями при обработке огорода в 1991 г. Изображение рыбы налимообразной формы выполнено в реали-

Рис. 1. Расположение археологических объектов, рассматриваемых в статье.

1 – Узур II; 2 – Тышкинэ III; 3 – Хужир-Нугэ V, Кулара III, Улан-Хада, Куркут III, Восточный Куркут I, Итырхей; 4 – Саган-Заба II; 5 – Смородовая Падь; 6 – Лиственичное, 7 – Катунь I.

0 10 cм

Рис. 3. Каменная фигурка рыбы c поселения Хужир-Нугэ V.

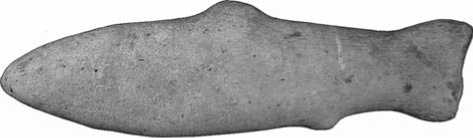

Рис. 2. Скульптурные изображения рыб (камень).

1 – Тышкинэ III; 2 – Куркут III; 3 – Катунь I; 4 – Саган-Заба II; 5 , 7 , 9 – Улан-Хада; 6 – Узур II; 8 – Хужир-Нугэ V.

стичной манере (рис. 2, 6 ). Широкая голова переходит в узкий хвост. Показаны толстые выпуклые губы налима. Глаза обозначены ямочками, расположенными в одной плоскости. Жабры выделены снизу скульптуры посредством желобчатых линий, сходящихся в центре. Вдоль хвостовой части проходят два длинных плавника (верхний и нижний). В районе жабр и спины имеются отверстия.

Тышкинэ III – многослойный памятник на восточном побережье о-ва Ольхон, в 1,3 км к юго-западу от пади Тышкинэ и в 220 км к северо-востоку от г. Иркутска (см. рис. 1) [Горюнова, Новиков, 2012, с. 84]. Заготовка фигурки рыбы из кристаллического мрамора обнаружена в IX культурном слое (поздний неолит). Ее форма сигообразная (см. рис. 2, 1 ). Скульптура уплощена с боков, голова приостренная, хвост оканчивается прямым срезом. Спинной плавник показан в виде выступа, анальный обозначен небольшой выпуклостью.

Хужир-Нугэ V – памятник неолита – железного века на побережье Хужир-Нугайского залива Малого моря, в 200 км к северо-востоку от г. Иркутска (см. рис. 1). Скульптура рыбы найдена туристами в береговом обрыве. Она изготовлена из белого мрамора, имеет сигообразную форму, выполнена схематично (см. рис. 2, 8; 3). Переданы общие очертания и пропорции рыбьего тела. Скульптурно выделены спин- ной, анальный и раздвоенный хвостовой плавники. Глаза и жабры не моделированы. Отверстия на скульптуре отсутствуют.

Кулара III – поселение (мезолит, поздний неолит) в бухте северо-западного побережья залива Мухор Малого моря (в местности Кулара), в 193 км к северо-востоку от г. Иркутска (см. рис. 1) [Там же, с. 85]. В слое позднего неолита зафиксирован обломок хвостовой части сланцевой фигурки рыбы. Конец хвоста приострен; имеются мелкие отверстия.

Улан-Хада – памятник мезолита – железного века, расположенный в одноименной бухте юго-восточного побережья залива Мухор Малого моря, в 198 км к северо-востоку от г. Иркутска (см. рис. 1). На поселении обнаружено наибольшее количество каменных рыб (16 экз. целых и обломков): шесть – в слоях неолита и бронзового века, десять – в подъемных сборах [Петри, 1916, с. 124–128; Окладников, 1950, с. 247; Грязнов, Комарова, 1992, с. 18–19; Горюнова, Новиков, 2012, с. 85–86].

К раннему неолиту (X cлой) относится стилизованное, схематизированное изображение рыбы налимообразной формы, выполненное из сланца (см. рис. 2, 7 ). Отмечается утрата отдельных деталей при передаче общих очертаний рыбьего тела. Туловище уплощено по линии спина – брюшко, голова оформлена прямым срезом, хвост приострен. В районе жабр и хвоста сделаны боковые насечки. В компрессионном слое среднего – позднего неолита (IX слой) найдены целая фигурка рыбы и обломок хвостовой части. Целая скульптура, изготовленная из песчаника, представляет собой схематизированное изображение рыбы налимообразной формы (см. рис. 2, 5 ). Выделен спинной плавник, от которого вдоль хвоста (сверху и снизу) проходят длинные плавники, оформленные зарубками. В районе жабр и спинного плавника имеются отверстия. Обломки фигурок рыб из мрамора обнаружены в отложениях раннего бронзового века: один – в VII слое и два – в IV.

В числе подъемных материалов зафиксированы шесть целых скульптур рыб и четыре фрагмента, все из мелкозернистого мрамора. Часть из них, вероятно, представляет собой заготовки изделий (без шлифовки). Выделяются четыре изображения рыб сигообраз-ной формы. У всех выделен спинной плавник, в двух случаях обозначен анальный. Хвост, как правило, раздвоенный (3 экз.). У крупной скульптуры (длина 35 см) хвостовой плавник оформлен прямым срезом (см. рис. 2, 9 ). В одном случае (у завершенной фигуры) отмечено отверстие в спинном плавнике.

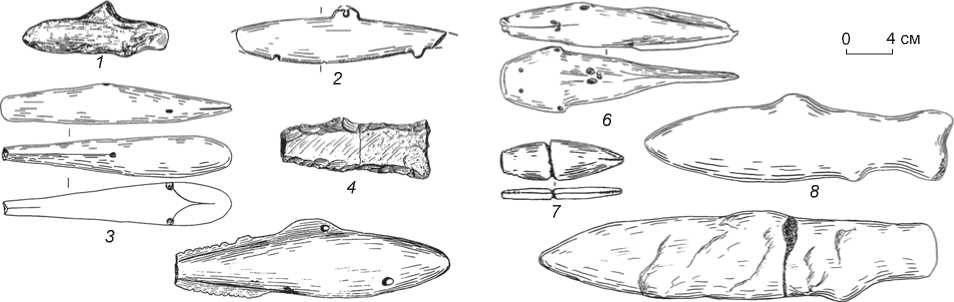

В бухте Улан-Хада обнаружены две миниатюрные каменные скульптурки (5,5 см), представляющие собой стилизованные, схематичные изображения рыб с выпуклой спинкой (рис. 4, 2, 5 ). Изделия снабжены отверстиями в спинной части. У одной фигурки резной линией показан рот.

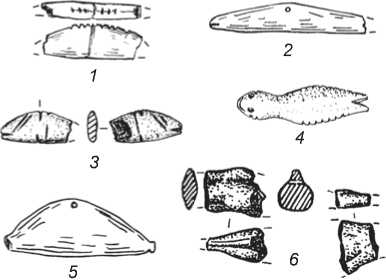

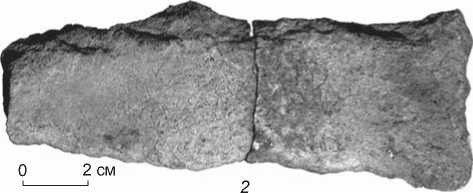

Куркут III – памятник неолита – железного века, расположенный в конце Куркутского залива Малого моря, в 195 км к северо-востоку от г. Иркутска (см. рис. 1) [Горюнова, Новиков, 2012, с. 86]. Мраморная скульптура рыбки сигообразной формы зафиксирована в IV слое (поздний неолит). Голова и обломанный хвост приостренные (см. рис. 2, 2 ; 5). Спинной и анальный плавники показаны выступами. В районе жабр и спинного плавника имеются отверстия.

Восточный Куркут I – памятник неолита – железного века в одноименной бухте юго-восточного побережья Куркутского залива, в 196 км к северо-востоку от г. Иркутска (см. рис. 1) [Асеев, 2003, с. 132]. Обнаружено схематизированное скульптурное изображение рыбки налимообразной формы. Показана широкая плоская голова, переходящая в узкий длинный хвост. В районе жабр, спинном плавнике и на конце хвоста отмечены отверстия.

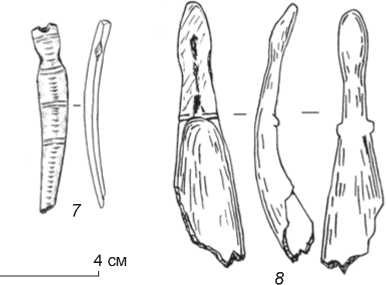

Итырхей – памятник мезолита – железного века в одноименной бухте юго-восточного побережья Кур-кутского залива, в 197 км к северо-востоку от г. Иркутска (см. рис. 1) [Горюнова, Новиков, 2012, с. 86]. Скульптура малых форм обнаружена в IV слое (средний неолит). Представляет собой изогнутый костяной стержень с выделенной зооморфной (антропоморфной ?) головкой (см. рис. 4, 7 ). Боковые выемки отделяют верхний (более широкий) конец изделия от при-остренного стержня, выделяя голову. На этом конце в центре сделана выемка, в результате чего образованы выступы (уши ?). Лицевая часть стержня полностью покрыта геометрическим узором из чередующихся поперечных длинных (двойных) и коротких линий.

Саган-Заба II – памятник мезолита – железного века в одноименной бухте западного побережья оз. Байкал, в 155 км к востоко-северо-востоку от г. Иркутска (см. рис. 1). В неолитических слоях поселения за все годы исследования обнаружено пять предметов мелкой пластики [Окладников, 1975; Го-

Рис. 4. Скульптура малых форм.

1 , 3 , 8 – Саган-Заба II; 2 , 5 – Улан-Хада; 4 – Смородовая Падь;

6 – Катунь I; 7 – Итырхей.

1–5 – камень; 6 – глина; 7 , 8 – кость.

0 2 cм

Рис. 5. Каменная скульптура рыбы из слоя IV поселения Куркут III.

рюнова, Новиков, 2012, с. 86]. В их числе обломанные фигурка каменной рыбы и костяная ложка со скульптурно оформленной ручкой из III слоя (раскопки А.П. Окладникова 1974 г., ранний неолит). Миниатюрная скульптурка (размером не более 4 см) представляет собой стилизованное, схематичное изображение рыбы с выпуклой спинкой (см. рис. 4, 1 ). Голова и хвост обломаны. Вдоль спины нанесены глубокие насечки. Ручка ложки выполнена в виде вытянутой шеи и рельефно выделенной головы нерпы (см. рис. 4, 8 ). Она отделена от черпачка симметричными небольшими выступами, вероятно изображающими лапы животного. При всем схематизме передачи образа древний резчик отразил основные черты нерпы, а вытянутость изображения придает некоторое устремление вперед (поза плывущей нерпы).

Рис. 6. Каменные фигурки рыб из V нижнего ( 1 ) и IV ( 2 ) слоев памятника Саган-Заба II.

Три скульптурки рыб обнаружены при раскопках 2008 г. Одна из них (V нижний слой, ранний неолит) миниатюрная (не более 3 см), выполнена из мрамора в виде стилизованной рыбки с выпуклой спинкой (см. рис. 4, 3 ; 6, 1 ). Хвост изделия обломан. Изображение с двусторонней моделировкой. Резной линией показан рот; жабры обозначены парными прямыми линиями. Резные линии отмечены в районе спинного и брюшного плавников. Вторая скульптурка (V верхний слой, средний неолит) также миниатюрная (4 см) и выполнена из мрамора в виде стилизованного, схематичного изображения рыбы с выпуклой спинкой. Третья фигурка (IV слой, поздний неолит) изготовлена из сланца. Она имеет сиго-образную форму и оформлена крупными сколами (см. рис. 2, 4 ; 6, 2 ). Обозначены спинной, брюшной и раздвоенный хвостовой плавники.

Смородовая Падь – памятник неолита – бронзового века на западном побережье Байкала, в 65 км к юго-востоку от г. Иркутска (см. рис. 1). Скульптур-ка нерпы обнаружена в смешанном слое [Кушнарева, Хлопин, 1992, с. 89]. Фигурка из черного камня длиной 4,6 см выполнена схематично (см. рис. 4, 4 ). По ее боковым сторонам и брюшку нанесены насечки, расположенные наклонно к основной оси. Судя по общим очертаниям тела и позиции глаз, животное показано со спины (вид сверху), в вытянутой позе, похожей на положение нерпы, плавающей в воде, когда видны только ее голова и часть тела.

Лиственичное – находка обнаружена на территории одноименного поселка, расположенного на правом берегу р. Ангары, вытекающей из Байкала (см. рис. 1). Скульптурка рыбы налимообразной формы выполнена в реалистической манере [Окладников, 1950, с. 245]. На широкой голове показаны глаза, расположенные в одной плоскости. Туловище переходит в узкий длинный хвост. На нижней стороне скульптуры резными линиями показаны жабры. Изделие снабжено отверстиями в районе спины и жабр.

Катунь I – памятник неолита – железного века на одноименном мысе западного побережья Чи-выркуйского залива (во сточный берег оз. Байкал), в 329 км к северо-востоку от г. Иркутска (см. рис. 1). Обнаружены две скульптурки рыб. Одна из них, из- готовленная из серого сланца, найдена в береговом обрыве совместно с керамикой бронзового века [Свинин, 1976, с. 172]. Она входит в группу схематизированных изображений налимообразных рыб (см. рис. 2, 3). Широкая голова переходит в узкий хвост. Обозначены рот и жабры. В районе спины и жабр имеются отверстия. Вторая фигурка, представленная обломками, обнаружена в VI культурном слое (средний неолит) [Номоконова, Горюнова, 2004, с. 121]. Она выполнена из глины, имеет налимообразную форму (см. рис. 4, 6). Тело расширенное, хвост уплощен с боков. Скульптурно выделены спинной и анальный плавники. В спинном плавнике – отверстие для подвешивания.

Обсуждение материалов

В настоящее время в комплексах поселений неолита и бронзового века на побережье Байкала зафиксированы 32 скульптуры малых форм (целые и обломки), изготовленные из камня, глины и кости. Среди них преобладают изображения рыб (29 экз.). Эти скуль-птурки изготовлены преимуще ственно из белого кристаллического мрамора (21 экз.), реже – из сланца (четыре), песчаника (три) и глины (одна). Среди каменных фигурок рыб три незавершенные (Тышки-нэ III и Улан-Хада) – без шлифовки (см. рис. 2, 1, 9 ). Преобладают сигообразные формы (во семь целых и девять обломков). Среди них выделяется подгруппа с прямым хвостовым плавником (без выемки). Вероятно, они изображают рыб в виде тайменя. Все сиго-образные фигурки выполнены схематично. При передаче общих очертаний и пропорций рыбьего тела делается акцент на скульптурное выделение спинного, анального и хвостового плавников. Схематизация отмечена по линии упрощения образа (не моделированы жабры, глаза и т.д.). У двух скульптур имеются выемки в районе спинного плавника и на брюшке (см. рис. 2, 2 ). Большинство фигурок сигообразной формы зафиксированы в подъемных материалах стоянок неолита – бронзового века (Улан-Хада и Хужир-Нугэ V). В стратифицированных комплексах они привязаны к слоям позднего неолита (Саган-Заба II, слой IV,

Кулара III, слой I, Куркут III, слой IV, Тышкинэ III, слой IX). С ерия калиброванных радиоуглеродных дат* для этих слоев в пределах 5 590–4 870 л.н. (получены по костям копытных животных) [Nomokonova et al., 2013; Горюнова и др., 2014, с. 239]. Скульптуры сигообразной формы находят аналогии в серовских погребальных комплексах позднего неолита Прибайкалья [Окладников, 1950, с. 242–250; Горюнова, 1997, с. 96]. Немногочисленные обломки таких фигурок (3 экз.) обнаружены в слоях бронзового века многослойного памятника Улан-Хада. Калиброванная радиоуглеродная дата для слоя VII в пределах 4 150–3 840 л.н. (3 660 ± 60 л.н. (ЛЕ-883), получена по углю).

Группа налимообразных скульптур представлена семью изделиями (одно из глины). Из них два – реалистические изображения: с местонахождений Узур II (см. рис. 2, 6 ) и Лиственичное. Остальные скульптуры схематичные, наблюдается утрата отдельных деталей при передаче общих очертаний тела рыбы. Практически у всех каменных фигурок этой группы имеются отверстия в районе спинного плавника и жабр (см. рис. 2, 3, 5, 6 ). Исключение составляет скульптурка из X слоя (ранний неолит) поселения Улан-Хада, которая отличается от остальных и большей стилизацией. Вторая налимообразная фигурка с этого памятника, из слоя IX, судя по калиброванной радиоуглеродной дате в пределах 5 570–4 880 л.н. (4 560 ± 100 л.н. (ЛЕ-1282), получена по углю), относится к позднему неолиту. Каменная скульптурка с поселения Катунь I датируется бронзовым веком (по найденной совместно с ней керамике). Остальные налимообразные фигурки – из подъемных сборов с местонахождений неолита – бронзового века.

Выделяется группа миниатюрных каменных скульптурок рыб (5 экз.), размерами от 3,0 до 5,5 см (Саган-Заба II и Улан-Хада). Их объединяет схематизм изображений. Контуры рыбьего тела показаны в виде вытянутой фигуры с выпуклой спинкой. В двух случаях в районе спинного плавника имеются отверстия (см. рис. 4, 2, 5). У фигурки из V нижнего слоя (ранний неолит) памятника Саган-Заба II двусторонняя моделировка рта и жабр (см. рис. 4, 3), у скульптур-ки из слоя III (раскопки 1974 г., ранний неолит) той же стоянки по спинке сделаны зарубки (см. рис. 4, 1). Стилистически эти изделия соответствуют второй группе китойских изображений рыб, выделенной С.В. Студзицкой в раннем неолите Прибайкалья [1976, с. 80]. Некоторые отличия, вероятно, носят локальный характер. Серия калиброванных радиоуглеродных дат для слоев памятника Саган-Заба II (полу- чены по костям копытных животных), содержащих миниатюрные каменные скульптурки, в пределах 7 090–6 310 л.н. [Nomokonova et al., 2013; Горюнова и др., 2014, с. 239].

В комплексах поселений неолита на побережье Байкала обнаружены единичные скульптуры, изображающие нерпу. Образ этого животного представлен каменной фигуркой из Смородовой Пади и костяной ложкой с ручкой в виде нерпичьей головы из слоя III (раскопки 1974 г., ранний неолит) памятника Саган-Заба II. Последнее изделие входит в группу китойских ранненеолитических ложек со скульптурно оформленными рукоятями (голова лося, рыбий хвост). Эта особая категория художественных предметов, вероятно, связана с культовыми действиями. Образ нерпы на территории Прибайкалья, и в частности побережья Байкала, представлен единичными изображениями [Номоконова и др., 2014, с. 22–24]. Вероятно, нерпичий промысел породил почитание этого животного в качестве тотема.

Отдельное место в скульптуре малых форм с побережья Байкала занимает зооморфное (антропоморфное ?) изображение на стерженьке из слоя IV (средний неолит) поселения Итырхей. Изделие имеет сходство с ранненеолитическими китойскими стерженьками со схематически изображенными антропоморфными лицами на конце [Окладников, 1950, с. 392, 394; Студ-зицкая, 1970]. Их сближает и наличие сплошного орнамента, состоящего из ритмически повторяющихся сочетаний геометрических мотивов.

Заключение

Скульптура малых форм, судя по материалам стратифицированных поселений и радиоуглеродным определениям, встречается на побережье Байкала с раннего неолита (более 7 000 кал. л.н.). Для этой эпохи характерны миниатюрные каменные фигурки рыб, единичными находками представлен образ нерпы. Уникальным является стилизованное зооморфное (антропоморфное ?) изображение на стерженьке. Ранненеолитические скульптуры выполнены в китойской художественной традиции, выделенной на территории Прибайкалья [Студзицкая, 1970; Горюнова, Новиков, 2012, с. 88]. Для комплексов позднего неолита (5 590–4 870 кал. л.н.) характерны фигурки рыб в другом стиле (серовско-глазковская традиция). В бронзовом веке отмечается большая стилизация при изображении рыб. Все фигуры подразделяются на сигообразные и налимообразные. Каменные скульптуры рыб не являются специфическими изделиями, характерными только для побережья Байкала. Они распространены по всему Прибайкалью, включая и средний Енисей.

На основании широкого круга этнографических аналогий А.П. Окладников рассматривал фигурки рыб как производственный инвентарь (как приманки, используемые при рыбной ловле с гарпуном), не исключая их применения и в ритуальных целях [1941, 1950, с. 332]. К тем же выводам пришла С.В. Студзиц-кая [1976]. Большинство скульптурок рыб с побережья Байкала, имеющих отверстия для подвешивания, также могли использоваться в качестве приманок. Помимо производственного назначения, вероятно, часть скульптур (крупные, без отверстий) была связана с религиозными культами. Они могли изображать духов-хозяев местности, олицетворять собой духов предков, духов-помощников шамана.

Список литературы Скульптура малых форм с поселений неолита и бронзового века на побережье озера Байкал

- Асеев И.В. Юго-Восточная Сибирь в эпоху камня и металла. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. - 208 с.

- Горюнова О.И. Серовские погребения Приольхонья (оз. Байкал). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. -112 с.

- Горюнова О.И., Новиков А.Г. Скульптура малых форм в искусстве неолита и бронзового века Приольхонья (оз. Байкал) // Археолого-этнографические исследования Северной Евразии: от артефактов к прочтению прошлого. -Томск: Аграф-Пресс, 2012. - С. 83-90.

- Горюнова О.И., Новиков А.Г., Вебер А.В. Ранненеолитический комплекс V нижнего культурного слоя поселения Саган-Заба II на Байкале: планиграфия и датировка // Изв. Иркут, гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. - 2014. - Т. 8. - С. 45-62.

- Горюнова О.И., Номоконова Т.Ю., Лозей Р. Дж., Новиков А.Г., Вебер А.В. Радиоуглеродное датирование неолитических комплексов Приольхонья (по материалам многослойного поселения Саган-Заба II) // Тр. IV (XX) Всерос. археол. съезда в Казани. - Казань: Отечество, 2014. - Т. 1. -С. 237-240.