Скульптуры животных бронзового века из таежного Приобья

Автор: Кокшаров С.Ф.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 (58), 2014 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматриваются скульптурные изображения северного оленя и головы медведя с поселений бронзового века таежного Приобья. Образы объединяет особая детализация глаз, определенная как оппозиция правого и левого. Сходное противопоставление прослежено у группы антропо- и зооморфных существ, воплощенных в глине, графике и металле, которые датированы эпохой бронзы и ранним железным веком. Материалы указывают на существование особой традиции в изобразительном творчестве населения данного региона.

Графика, изобразительное творчество, металлопластика, оппозиция "правый-левый", скульптура

Короткий адрес: https://sciup.org/14523047

IDR: 14523047 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Скульптуры животных бронзового века из таежного Приобья

Тесная связь древних обществ с природой находит отражение во многих сторонах их культуры. Особенно ярко данное единство проявляется в изобразительном творчестве: в нем запечатлены окружающая человека реальность и его представления о месте в этом мире. Неслучайно рисунки, скульптура и орнамент, несущие максимальную информативную нагрузку, привлекают самое пристальное внимание исследователей. В предлагаемой работе рассмотрены скульптурные изображения животных, обнаруженные при раскопках поселений Низямы VIII и Сырой Аган-1 в таежном Приобье. Облик керамики и другого сопроводительного инвентаря позволяет сделать вывод о принадлежности памятников различным периодам постсеймин-ского этапа бронзового века.

Описание находок

Ростовая скульптура северного оленя найдена на поселении Низямы VIII. Оно расположено на правом коренном берегу нижней Оби, на территории Октябрьского р-на Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры Тюменской обл. В 1987–1988 гг. раскопки поселения проводил В.М. Морозов [1985, 1986]. Керамический материал памятника, отнесенный к лозь-винскому типу [Кокшаров, 1991, с. 98, рис. 2, 50 ; 1993, с. 12–13; 2006, с. 53–54, рис. 4, 38 ; Борзунов, 1992, с. 88], является неординарным комплексом: он включает единичные слабопрофилированные горшки с монотонными гребенчатыми узорами, сопоставимые с посудой варпаульского типа сейминского (ан-дроновского) времени [Кокшаров, 2011, с. 88; 2013, с. 140–143], а также емкости с оттисками штампов в виде волны и змейки, характерные для сотниковской, лозьвинской и барсовской керамики [Викторова, 1970, с. 256–258, табл. 1, 5 , 6, 8–10 ; Сладкова, 2007, рис. 1, 25–29, 31–33; Глушков, Захожая, 2000, рис. 58–59; Че-мякин, 2008, рис. 35–37]. В коллекции имеется объемное изображение животного, неоднократно публиковавшееся в научных и научно-популярных изданиях, но, как правило, без детального описания [Угорское наследие…, 1994, с. 74, 128, кат. № 20; Морозов, 1995, рис. на с. 130; Кокшаров, 2006, фото].

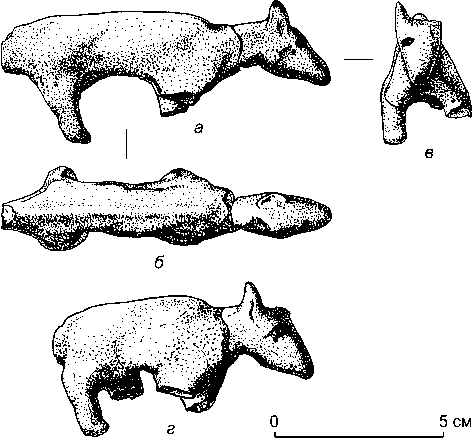

Фигурка размерами 99×38×24 мм выполнена из неравномерно обожженной глины, в которой заметны бле стки слюды (рис. 1, 2). Сохранность изделия неудовлетворительная: еще в древности были утраче-

Археология, этнография и антропология Евразии 2 (58) 2014

Рис. 1. Фигурка северного оленя с поселения Низямы VIII.

Рис. 2. Прорисовка скульптурки северного оленя с поселения Низямы VIII в разных проекциях.

ны передние и задняя левая конечности, левое ухо и необычно толстый «хвост». Хорошо видно, что устойчивость скульптуре обеспечивали широко расставленные ноги (рис. 2, в ). Функцию дополнительного упора и одновременно противовеса (?) мог выполнять и утерянный «хвост», иначе трудно объяснить массивность основания последнего.

Голова зверя плавно расширяется от носа к пологому лбу, треугольному прижатому (?) уху (рис. 2, а ) и шее (рис. 2, в ). Если смотреть на фигурку в профиль, то хорошо видно, насколько искусно проработаны слегка свисающая нижняя губа и плавный изгиб нижней челюсти, четко отделенной от вытянутой вперед овальной в поперечном сечении шеи (рис. 2, а , г ). Пасть не проработана. Ямка на месте правого глаза, оставшаяся от попавшего в глину кусочка ветки или травы (?) и сгоревшего при обжиге, создает впечатление, что древний мастер изобразил животное с одним глазом намеренно (рис. 2, а , в ).

Переход от шеи к спине оформлен уступом, который можно трактовать как холку. Спина слабовыгну- тая до начала «хвоста». При лепке ее обжали пальцами таким образом, чтобы передать выступающий позвоночник (рис. 2, б). Эта особенность, а также вытянутая шея и устремленная вперед приострен-ная морда подчеркивают стройность животного. Сохранившаяся задняя нога не подогнута и не сложена под брюхом, что очень характерно для многочисленных изображений копытных, датируемых скифским временем [Scythian Art, 1986, ill. 16, 20, 23; и др.]. Однако она не перпендикулярна туловищу, а слегка заведена под живот, т.е. находится под небольшим углом к корпусу. Подобное взаиморасположение туловища и конечностей можно объяснить желанием мастера творить в привычных для него канонах либо передать напряженность и настороженность зверя, готового умчаться в любую секунду прочь, или же изобразить упирающееся животное, отказывающееся двигаться вперед (рис. 2, а).

Автор раскопок поселения Низямы VIII полагал, что скульптура «по ряду деталей (форме ушей, носа, туловища в целом)… напоминает оленя. Животное изваяно древним скульптором в статичной позе, спокойное, умиротворенное» [Морозов, 1995, с. 23]. Действительно, с определением видовой принадлежности животного нельзя не согласиться: конфигурация и пропорции головы, тела и конечностей выдают в фигурке обычного представителя фауны этих мест – северного оленя. Образ передан очень реалистично. И этим рассматриваемая скульптура отличается от предельно схематичных изображений копытных, воспроизведенных на стенках западно-сибирской керамической посуды эпохи палеометалла и железного века [Кирюшин, Малолетко, 1979, рис. 43; Мец, 1990, рис. 2; Стефанов, Морозов, 1992, рис. 2, 1, 4 ; Кокшаров, 2004, ил. 1, 8 ; Яковлев, Терехин, 1993, рис. 1, 5 ].

Аналоги находке с поселения Низямы VIII на территории Приобья пока неизвестны. Такое же, как у нее взаиморасположение туловища и конечностей, сходящихся углом под брюхом зверя, характерно для деревянной скульптуры лосихи, найденной при раскопках Горбуновского торфяника на Среднем Урале [Эдинг, 1940, с. 45, табл. II]. В отличие от низямской фигурки у нее обозначены глаза, имеются ямки, в которых крепились уши (или рога); кроме того, животное опирается на длинные прямые конечности. Предмет датирован второй половиной III – II тыс. до н.э. [Оборин, Чагин, 1988, с. 29].

Скульптура головы медведя найдена на поселении Сырой Аган-1. Оно расположено на левобережье средней Оби, на территории Нефтеюганского р-на Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской обл. Памятник исследовался нижнетагильским археологом В.А. Арефьевым, который отнес предмет к атлымской культуре и датировал финалом бронзового века [2002].

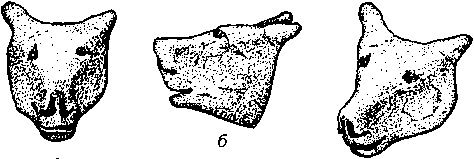

Находка представляет собой объемное изображение головы медведя размерами 24×19×19 мм, выполненное из обожженной глины. Несмотря на миниатюрность поделки, образ можно отнести к числу реалистичных, – он почти безупречно передает важнейшие морфологические особенности таежного хищника.

Морда зверя скошена от кончика носа к нижней челюсти. Искусно переданы широкие массивные скулы, приоткрытая пасть со свисающими брылами и чуть опущенная нижняя губа (рис. 3, б ). Это свидетельствует о наблюдательности и мастерстве древнего ваятеля, великолепно знавшего самого крупного животного тайги. У медведя, который известен прекрасным обонянием, зеркально расположенные L-образные ноздри, выполненные вдавлениями тонкой дощечки (рис. 3, а ). На макушке показаны широко расставленные уши, различающиеся по форме – одно округлое, друго е треугольно-приостренное. Примечательно, что они не насторожены, а прижаты, что в целом не характерно для животного, находящегося в состоянии агрессии. Глаза проработаны не столь изящно, но привлекают внимание необычностью воспроизведения (рис. 3, а ). Они переданы углублениями, нанесенными палочкой треугольно-вытянутой формы. Если правый глаз «открыт» и показан в виде вертикально ориентированного вдавления, то левый – «закрыт» (может быть, «прищуренный»), он смоделирован горизонтальным оттиском.

Обсуждение публикуемых материалов

Изображение с поселения Сырой Аган-1 имеет несомненное сходство со скульптурами голов медведей, найденными на поселении периода поздней бронзы Лучкино I, которое расположено в низовьях Иртыша. Изображения двух из четырех находок с этого памятника опубликованы И.Г. Глушковым [1991, рис. 1–3]. Правда, их отличает предельная схематичность, видовую принадлежность животных выдают лишь пропорции голов, широкие скулы и намеченные уши. По сообщению И.Г. Глушкова, лишь у одного изделия проработаны такие детали, как пасть и глаза [Там же, с. 96]. Несколько лепных изображений медведя обнаружено при раскопках нижнекондинских поселений Чилимка I (голова), VIII (голова и фигурка животного), XXI (голова) [Глушков, Захожая, 2000, с. 192–194]. По облику керамической посуды чилимские памятники относятся к постсейминскому времени и отчасти (?) синхронны Низямам VIII. К сожалению, находки с поселения Чилимка I до сих пор не опубликованы.

Информация о фрагменте скульптуры медведя, найденном на поселении Барсова Гора I/50, содержится в статье Ю.П. Чемякина [1996, с. 69, рис. 4, 2 ]. Размеры

в

2 мм

Рис. 3. Скульптурное изображение головы медведя с поселения Сырой Аган-1.

обломка морды составляют 23×13×12 мм. Нельзя исключить, что находка являлся частью ростовой фигурки.

Удивительная реалистичность скульптуры из Сырого Агана-1 отвлекает наше внимание от такой важной особенности, как различные по манере передачи глаза животного. На первый взгляд, это может показаться несущественным и объясняться, например, обычной небрежностью мастера. Однако обозначение правого и левого глаза соответственно вертикально и горизонтально ориентированными вдавлениями отмечено на глиняной пластике еще из двух таежных памятников. Речь идет о керамической фигурке медведя, найденной Е.А. Васильевым в слое с атлым-ской посудой II типа на поселении Шеркалы XIII в бассейне нижней Оби (материалы не опубликованы), а также о керамической плакетке с антропоморфной личиной (?) с поселения Барсова Гора I/40В в Сургутском Приобье [Чемякин, 2008, рис. 53, 4 ]. Датировка последней затруднена: изделие может быть отнесено и к эпохе бронзы, и к раннему железному веку [Там же, с. 71].

В контексте этих находок следует рассматривать и фигурку оленя с поселения Низямы VIII. Возможно, неслучайно в процессе лепки на месте расположения правого глаза оказался кусочек органики. Древний мастер не мог не знать, что после обжига здесь появится каверна, которая будет восприниматься как открытый правый глаз животного.

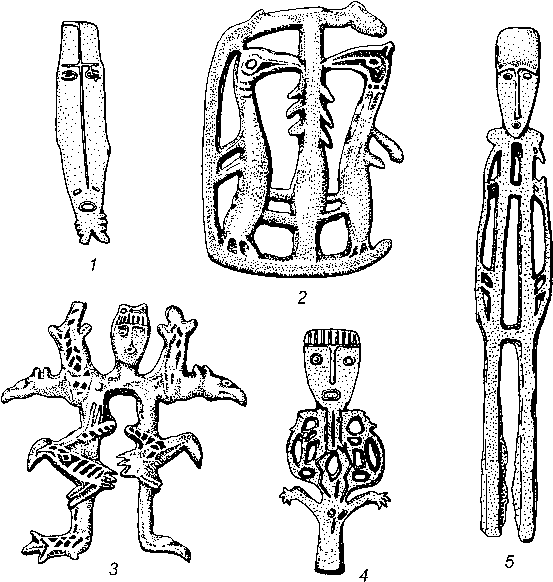

Наблюдения, сделанные при изучении керамической пластики таежного Приобья, дают основание предполагать существование традиции изображения глаз животных, которой следовало таежное население Западной Сибири в постсейминский период бронзового века. Дальнейшие исследования позволят выяснить, насколько глубоко данная традиция уходила в прошлое и как долго бытовала на севере Западной Сибири. Верхняя граница ее существования может быть определена на основе анализа многочисленной металлопластики железного века. Поиски в этом направлении весьма перспективны, о чем свидетельствует даже беглый осмотр кулайского культового литья. Привлекает внимание личина, опубликованная Я.А. Яковлевым [2007, с. 29–33]. Она с неизвестно-

Рис. 4. Металлопластика железного века. Варианты противопоставления правого и левого глаз.

1 – случайная находка из таежного Обь-Иртышья; 2 – Кулайское культовое место; 3 – Парабельское культовое место; 4 – окрестности пос. Рыбинск Верхнекетского р-на Томской обл.; 5 – находка из Напаса (Каргасокский р-н Томской обл.).

культового места [Там же, с. 54, рис. 27]. Это антропоморфный персонаж с «открытым» правым глазом и «закрытым» (или отсутствующим?) левым (рис. 4, 3 ). Руки существа трактованы необычным образом: они представляют собой профильные изображения лосиных (?) голов, развернутых в противоположные стороны. Одна голова, обращенная мордой вправо, с «открытым» глазом, тогда как у другой на месте глаза намечен бугорок – «жемчужина». Различия в передаче глаз у профильных изображений, вероятно, также неслучайны. Об этом может свидетельствовать еще одна отливка, связанная с Ку-лайским культовым местом [Там же, с. 80, рис. 41]. На ажурной пластине изображены две птицы, повернутые клювами друг к другу, которые, по мнению исследователей, сидят на Мировом древе. У птицы, ориентированной клювом вправо, глаз с отчетливо проработанным зрачком, а у другой он передан валиком, образующим овал (рис. 4, 2 ).

Особенности, отмеченные на предметах кулайского времени, представляются важными и, конечно же, неслучайными. Основное отличие керамической скульптуры от металлопластики заключается в том, что последняя представляет собой зеркальные копии соответствующих литейных форм. Мастера железного века прекрасно осоз- го археологического памятника в таежном Обь-Ир-тышье и хранится в фондах Музея природы и человека г. Ханты-Мансийска (рис. 4, 1). На изображении по-разному переданы глаза: «внутри овала правого глаза имеется короткий прямой горизонтальный штрих – видимо, символ зрачка. А вот левый глаз показан гораздо сложнее – помимо горизонтального штриха, здесь имеется вертикальная дуга до линии брови и каплевидный отросток под нижним веком. …Нельзя исключать вероятности семантического наполнения этой физиономической детали образа» [Там же, с. 29–30]. Я.А. Яковлев вводит в научный оборот еще один любопытный предмет – антропозооморфную отливку, обнаруженную в окрестностях пос. Рыбинск Верхне-кетского р-на Томской обл. [2004, ил. 1, 1]. У персонажа проработанный зрачок правого глаза диссонирует с «пустым» левым (рис. 4, 4). Детальная проработка глаз характерна и для ростовой антропоморфной фигурки из Напаса (совр. Каргасокский р-он Томской обл.; рис. 4, 5). Если правый глаз «открыт» и обведен по контуру валиком, то на месте левого – выступ овальной формы без какого-либо намека на зрачок [Полосьмак, Шумакова, 1991, рис. 9]. Сложный в семантическом отношении образ воплощен в находке с Парабельского навали, что на стадии подготовки матриц должны быть исключены любые ошибки в передаче деталей (правого и левого глаза), которые могли повлечь отклонение от изобразительных канонов, принятых в данном обществе.

Заключение

Рассмотренные материалы, вероятно, отражают особые стороны миропонимания древнего населения севера Западной Сибири, которые могут быть поняты при обращении к этнографическим источникам и фольклору сибирских народов. Внимание к изображению глаз согласуется с представлениями об их магической силе [Иванов, 1987, с. 306]. Так, по поверьям нганасан, человек и животные живут, пока у них «живы глаза» [Там же]. Представления о силе взгляда достаточно распространены в фольклоре многих народов мира. На них накладываются, например, такие распространенные и архаичные оппозиции, как «свет–тьма», «правый–левый», «рождение–смерть» [Афанасьев, 1982, с. 60–73]. Данная тема лишь обозначена и нуждается в более глубокой проработке.