Сквозной междисциплинарный проект как технология становления и развития профессиональной компетентности будущего инженера

Автор: Волегжанина И.С., Зайцева Т.С., Степачкова И.И.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 9-2 (60), 2021 года.

Бесплатный доступ

Взрывной рост инноваций и стремительное обновление технологий в ведущих отраслях производства, вызванный реализацией развитыми странами мира программ «цифровой экономики», активизировал интерес педагогической науки к процессам становления и развития профессиональной компетентности будущих инженеров. Авторы полагают, что большей результативности данных процессов может способствовать метод сквозных междисциплинарных проектов, обеспечивающий наиболее полную интеграцию науки, образования и производства. В результате исследования раскрыты педагогические возможности сквозного междисциплинарного проекта как личностно-ориентированной технологии; предложена модель эмоционально-интеллектуального взаимодействия будущего инженера и преподавателя в деятельности по разработке таких проектов; установлено, что овладение будущим инженером профессиональной компетентностью в вузе определяется педагогическими стратегиями «ориентирование», «приобщение», «приумножение» и «обогащение».

Профессиональная компетентность будущего инженера, сквозной междисциплинарный проект, модель эмоционально-интеллектуального взаимодействия, педагогические стратегии, становление, развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/170191025

IDR: 170191025 | DOI: 10.24412/2500-1000-2021-9-2-22-28

Текст научной статьи Сквозной междисциплинарный проект как технология становления и развития профессиональной компетентности будущего инженера

Как отмечается авторами того же исследования, успех русской и советской инженерной школы традиционно базировался на единстве науки, образования и промышленности при ведущей роли промышленной компоненты. В этой связи интерес представляет идея о том, что традиции и методы российского инженерного образования в послереволюционный период заложили основу STEM-образования, активно развивающегося сегодня в США и странах Европы. Кроме того, эти традиции и методы нашли отражение в известной международной инициативе совершенствования инженерного образования CDIO, которую поддерживают многие отечественные технические вузы [2].

Как показывает современная образовательная практика, более полную интеграцию науки, образования и производства могут обеспечить возможности метода проектного обучения [3–5]. Обращение к данному методу особенно актуально для профессиональной подготовки будущих инженеров в технических вузах, исторически тесно связанных с конкретными отраслями производства (атомной промыш- ленностью, нефтегазовым комплексом, железнодорожным транспортом и пр.). Обоснование идеи о том, что профессиональная компетентность будущих инженеров характеризуется отраслевой направленностью и включена в интеллектуальное поле некоторой отрасли производства представлено в работе одного из авторов статьи [6]. С такого ракурса наиболее полно раскрываются возможности отраслевого научно-образовательного комплекса для становления и развития данной компетентности, участники которого взаимодействуют с будущим инженером на протяжении всего процесса его профессиональной подготовки в вузе [7].

Такого рода взаимодействие отличается нелинейностью, т. е. обучающийся на разных этапах становления и развития профессиональной компетентности может быть связан как с одной организацией в составе отраслевого научнообразовательного комплекса, так и с несколькими организациями одновременно. Эти организации имеют разную степень вовлеченности в реализацию педагогических стратегий, которые, вслед за М.Г. Яновой и В.В. Игнатовой, понимаются «с одной стороны, как деятельность, в которой выделяются цель, как стратегический ориентир и средства ее достижения (тактики). С другой - педагогическая стратегия - это процесс, протекающий во времени, представляющий проектирование совокупности целесообразных действий, направленных на достижение определенного результата» [8, с. 107].

Обращение к педагогическим стратегиям личностно-ориентированного характера (ориентирование, приобщение, приумножение и обогащение) обосновывается представлением о процессах становления и развития профессиональной компетентности будущего инженера как длительных процессах, связанных с эмоциональноинтеллектуальным взаимодействием обучающихся, преподавателей, представителей науки и производства, требующих долгосрочного планирования и создания специальных (стратегических) условий.

Так, подразделения отраслевого вуза вовлечены в реализацию названных педагогических стратегий на всех этапах ста- новления и развития профессиональной компетентности будущих инженеров. Вовлеченность научных подразделений определяется характером научноисследовательской деятельности обучающихся. На этапах зарождения и закрепления - это преимущественно учебная исследовательская работа, на этапе стабилизации - коллективная и индивидуальная научно-исследовательская деятельность. А на этапах расширения и обогащения индивидуального профессионального ресурса будущие инженеры включаются в научную исследовательскую работу в составе научных коллективов вуза.

Аналогична роль отраслевой корпорации. Если на младших курсах обучающиеся участвуют в ознакомительных и учебных производственных практиках, а также обзорно-вводных мероприятиях, то на старших курсах они подключаются к решению реальных производственных задач. Эти годы обучения нередко совпадают с началом самостоятельной профессиональной деятельности в производственных подразделениях работодателя.

Основываясь на результатах анализа современной педагогической литературы (представлены, в частности, в работе [9]), одним из видов учебно-профессиональной деятельности, непосредственно ориентированной на генерацию будущими инженерами новых практических знаний и разработку индивидуальных бизнес-идей, которые затем реализуются на производстве, рассматривается разработка сквозных междисциплинарных проектов (СМП) . Следует подчеркнуть, что СМП является, по сути, исследовательским проектом, который оказывает интегративное воздействие на становление и развитие профессиональной компетентности будущего инженера, осуществляясь преемственно от младших курсов к старшим.

Отмечая тот факт, что в педагогике тема проектов может считаться глубоко и всесторонне изученной, далее приведем лишь несколько теоретических положений, важных с позиций личностноориентированного, системнодеятельностного и индивидуальнодифференцированного подходов к реализации метода СМП в отраслевом вузе:

-

- процесс обучения с использованием метода СМП осуществляется не в логике конкретной учебной дисципли-ны/производственной практики, а в логике деятельности, имеющей профессиональноличностный смысл для будущего инженера, что повышает его внутреннюю мотивацию к генерации нового знания;

-

- метод СМП всегда направлен на решение некоторой профессиональноориентированной проблемы исследовательского характера, что предполагает, с одной стороны, использование разнообразных средств и приемов обучения, а с другой стороны - интеграцию знаний из различных предметных областей для решения конкретных задач проекта;

-

- глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет относительно универсального их использования в разнообразных ситуациях учебной и учебно-профессиональной деятельности;

-

- метод СМП всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся - индивидуальную, парную, групповую, - которая выполняется в течение ограниченного отрезка времени; индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого обучающегося на свой уровень развития профессиональной компетентности;

-

- результаты выполненных проектов отличаются прикладным характером - если это теоретическая проблема, то предлагается ее решение; если практическая - то конкретный результат, готовый к использованию.

На основании перечисленного можно выделить следующие достаточно универсальные характеристики СМП:

-

- проблемность (в основе проекта лежит некоторая профессиональноориентированная проблема);

-

- самостоятельная деятельность обучающихся и личная ответственность за достигаемые результаты (формулировка проблемы, выбор средств и способов ее решения, поэтапная реализация проекта, защита результатов проектной работы);

-

- ограниченные временные рамки (проект всегда выполняется в лимитированные сроки, что предполагает четкое планиро-

- вание, понимание имеющихся возможностей, распределение ресурсов и усилий обучающегося);

-

- этапность;

-

- креативность (творческий подход к реализации задач проекта);

-

- личная значимость и/или значимость для профессионального сообщества, бизнеса, социума;

-

- познавательная направленность;

-

- мобилизация усилий и ресурсов (выполнение проекта требует концентрации усилий обучающегося (физических, интеллектуальных, творческих) и ресурсов (материальных, технических, технологических) как на отдельных этапах реализации проекта, так и на протяжении всей проектной работы).

Рассматривая СМП в контексте эмоционально-интеллектуального взаимодействия его участников, можно говорить о том, что для будущего инженера проект связан с самообразовательной деятельностью, направленной на генерацию нового практико-ориентированного знания. С точки зрения преподавателя СМП - это личностно-ориентированная технология становления и развития профессиональной компетентности будущего инженера, позволяющая обучать проектированию как целенаправленной деятельности по нахождению практического решения конкретной производствен-ной/исследовательской проблемы.

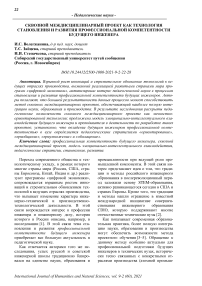

Для реализации метода СМП в контексте вышеизложенного была разработана модель эмоционально-интеллектуального взаимодействия обучающегося (будущего инженера) и преподавателя (см. рисунок). Среди компонентов модели деятельности преподавателя, ориентируясь на работу [10], будем выделять: прогностический, конструктивный, организаторский, коммуникативный, контрольно-деятельностный и рефлексивный. Специфика содержания названных компонентов определяется стратегическими условиями становления и развития профессиональной компетентности будущего инженера, выделенными выше и подробно описанными в исследовании [11].

Рисунок. Модель эмоционально-интеллектуального взаимодействия будущего инженера и преподавателя в процессе разработки сквозного междисциплинарного проекта

В самом общем виде прогностическая функция в деятельности преподавателя рассматривается как мысленное воссоздание будущего целенаправленного систематического воздействия на обучающегося с целью становления и развития его профессиональной компетентности в процессе разработки СМП. Преподаватель предусматривает возможные варианты взаимодействия с обучающимся или проектной группой обучающихся, прогнозирует предстоящий диалог и содержание деятельности. Методическая сторона последней должна способствовать возникновению эмоционального единства и созданию атмосферы конструктивного субъект-субъектного взаимодействия.

В рамках конструктивного компонента комплексно реализуются следующие виды деятельности преподавателя:

конструктивно-содержательная, конструктивно-оперативная и конструктивноматериальная.

Конструктивно-содержательная деятельность преподавателя заключатся в отборе и композиции содержания проектной работы, планировании и выстраивании поэтапного процесса реализации междис- циплинарного проекта согласно базисной цели – становлению и развитию профессиональной компетентности будущего инженера. На уровне конструктивнооперативной деятельности преподаватель планирует свои действия и действия обучающихся, а также взаимодействие с представителями науки и производства. Он ведет отбор учебных и учебнопрофессиональных действий, адекватных поставленным педагогическим цели и задачам.

На уровне конструктивноматериальной деятельности преподаватель проектирует учебно-материальную базу реализации СМП; организует отбор содержания, форм, методов и средств обучения в их оптимальном сочетании; определяет приемы стимулирования интеллектуально-творческой активности обучающихся. Организаторская деятельность преподавателя направлена на включение обучающихся в самообразовательную деятельность с использованием метода СМП и организацию этой деятельности. Коммуникативная деятельность преподавателя предполагает установление педагогически целесообразных отношений между участниками процесса разработки СМП – обучающимися и консультантами (представителями науки и производства).

Контрольно-корректирующий компонент позволяет преподавателю своевременно получать информацию о соответствии результатов проектной работы запланированным целям и задачам. На основании информации, полученной по обратному каналу связи (СДО Moodle, автоматическая отправка результатов работы обучающихся на почту преподавателя в программной среде iSpring, вариативные мессенджеры и пр.), преподаватель корректирует данную деятельность, а также вносит дополнения и изменения в индивидуальные траектории реализации СМП проектными группами. Наконец, рефлексивная деятельность преподавателя заключается в организации и фиксировании результатов становления и развития профессиональной деятельности будущих инженеров в ходе проектной деятельности, а также причин положительной либо отрицательной динамики данных процессов.

На основании проведенного теоретического анализа современной научной литературы и изучения передового педагогического опыта можно сделать следующие выводы:

-

1. Разработанная модель эмоциональноинтеллектуального взаимодействия преподавателя и будущего инженера обусловлена стратегической целью – становлением и развитием профессиональной компетентности последнего, возможностями метода СМП и структурой деятельности по разработке проекта (анализ предложенной проблемы; ее принятие; актуализация имеющихся ресурсов, необходимых для решения проблемы; составление плана решения; практическое его осуществление; контроль и оценка решения; осознание способов деятельности, имеющих место в процессе решения проблемы).

-

2. Успешность достижения стратегической цели определяется педагогическими стратегиями (ориентирование, приобщение, приумножение и обогащение), соотносимыми с профессиональноличностными задачами, решаемыми в процессе постепенного овладения будущим инженером профессиональной компетентностью. Данные стратегии реализуются в деятельности по разработке СМП, которая рассматривается системообразующей, исходя из идеи о более полной интеграции науки, образования и производства в отраслевом научно-образовательном комплексе.

-

3. Метод СМП рассматривается способом достижения стратегической цели профессиональной подготовки посредством реализации будущим инженером целостной совокупности локальных проектов на родном и изучаемых иностранных языках в условиях междисциплинарного взаимодействия, объединенных в логике генеральной темы исследования, выполняемых на младших и старших курсах, направленных на генерацию новых знаний для решения актуальных образовательных и производственных задач.

Список литературы Сквозной междисциплинарный проект как технология становления и развития профессиональной компетентности будущего инженера

- Инженерное образование: опыт и перспективы развития в России / Координационный совет по области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Санкт-Петербург, 2018. - 22 с.

- Переосмысление инженерного образования. Подход CDIO / Кроули Э.Ф., Малмквист Й., Остлунд С. [и др.]. - М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. - 497 с.

- Bridging the Gap between Academia and Practice: Project-Based Class for Prestressed Concrete Applications / I.M. Mantawy, C. Rusch, S. Ghimire [et al.] // Education Science. 2019. № 9. URL: https://www.mdpi.com/2227-7102/9/3/176 (дата обращения: 22.01.2020).

- Design, application and assessment of activities to work and evaluate multiple cross-curricular skills using project-based learning with large groups in a Master's Degree in Engineering / Y. Ye-Lin, G. Prats-Boluda, J. García-Casado [et al.] // Educatio Siglo. 2019. XXI, Vol. 37, № 3. P.133-162.

- Gasmi H., Bouras A. Ontology-Based Education/Industry Collaboration System // IEEE Access. - 2018. - Vol. 6. - P. 1362-1371.

- Волегжанина И С. Становление и развитие профессиональной компетентности будущего инженера в условиях научно-образовательного комплекса // Перспективы науки и образования. - 2020. - №2 (44). - С. 83-97.

- Волегжанина И.С. Потенциал научно-образовательного комплекса для становления и развития профессиональной компетентности будущих инженеров в условиях цифровизации // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. - 2020. - №2 (52). - С. 34-42.

- Янова М.Г., Игнатова В.В. Формирование организационно-педагогической культуры будущего учителя (теоретико-методологический аспект): монография; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. - Красноярск, 2011. - 250 с.

- Волегжанина И.С. Роль междисциплинарных образовательных проектов в становлении и развитии профессиональной компетентности работников «цифрового транспорта» // Современные подходы в отечественном о зарубежном образовании: коллективная монография / отв. ред А.Ю. Нагорнова. - Ульяновск: Зебра, 2018. - 579 с.

- Волегжанина И.С., Скибицкий Э.Г. Формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности в системе «школа - вуз - центр обучения предприятия»: монография. - Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2010. - 247 с.

- Волегжанина И.С. Стратегические условия становления и развития профессиональной компетентности будущего инженера // Modern Humanities Success. - 2020. - №6. -С. 22-27.